Полная версия

Полная версияНемецкое предпринимательство в хозяйственном комплексе Юга России, 1868-1934 гг.

Общая стоимость недвижимого имущества предприятия в 1905 г. оценивалась в 9 млн. руб. (20 млн. марок), а в 1914 г. она увеличилась до 13 218 017 рублей.644 Годовая производительность завода составляла около 6 млн. руб. в 1908 г., 9 млн. руб. в 1914 г.

В 1897 г. министру финансов доверенным учредителей Екатеринославского машиностроительного акционерного общества Н.А. Зауер было подано прошение об открытии предприятия.645 Его учредителями были С.И. Велепольский, проживавший в Варшаве и Ф.В. Гессенбрух из Дуисбурга. По данным Департамента внутренних сношений германский подданный Ф.В. Гессенбрух был «представителем одной из самых крупных и деятельных фабрик в Дуисбурге (Дуисбургского машиностроительного акционерного общества – О.Е.) и пользовался безупречною репутацией <…> его личные дела, так и дела фирмы, представителем коей он состоит, находятся в блестящем положении».646

Общество собиралось заниматься производством и продажей машин, чугунолитейных и кованых предметов. Основной капитал общества был определен в 900 тыс. руб. (1 800 акций по 500 руб.).647 Акции предполагалось распространять между учредителями и приглашенными лицами. Основной состав акционеров был представлен немецкими предпринимателями: А. Агте (67 акций), К. Гедекер (56 акций), Дуисбургское машиностроительное акционерное общество (300 акций), Акционерный Шаафгаузенский банковский союз (120 акций), К. Пенсген (170), И. Терлинден (105 акций), Стукен и Ко (133 акции), А. Ротштейн (70 акций), В. Фоненбрук (84 акции), Э. Генсген (66 акций), А. Фровейн (45 акций), Г.Г. Клингельгевер (34 акции), Ф. Бенингер (30 акций), А. Штейн (30 акций), Б. Вернер (50 акций), М. Краузе (33 акции).648 Председателем правления был избран Дернен, членами правления стали Велепольский, Гессенбрух, Кетман, Кольсгорн, Рупе, кандидатами в члены правления были К. Пенсген, Э. Тейнбнер, членами ревизионной комиссии – К. Пенсген, В. Волленбрух, Е. Гребин.

Обществом был расписан основной капитал по месту его применения: 32,5 тыс. руб. – на приобретение земли; 500 тыс. руб. – на постройку завода; 80 тыс. руб. – на покупку материалов и инструментов, 10 тыс. руб. – на наем рабочих (100 человек) с поденной оплатой 1 руб. 50 коп.; 277 500 руб. – на запасной капитал. Спустя год общество приняло решение расширить завод и поэтому основной капитал был увеличен до 1 500 000 рублей.649 Кредитными учреждениями предприятия выступали Акционерный Шаафгаузенский банковский союз в Берлине и Кельне и Дуисбург-Рурский банк в Дуисбурге.

Согласно уставу правление общества должно было находиться в Варшаве, где проживали главные участники предприятия. В 1903 г. правление было переведено в Екатеринослав для получения крупных заказов. Однако на практике выяснилось, что «центральным местом для заключения всякого рода поставочных договоров с машиностроительными заводами является именно Петербург».650 На собрании акционеров было принято решение перенести местопребывания правления в Санкт-Петербург.

Руководство Дуисбургского машиностроительного общества для работы на предприятии старалось подбирать людей, знающих русский язык и имевших опыт работы в России. Таким образом, был приглашен инженер П. Томас для выполнения работ по строительству завода в Екатеринославе, работавший на одном из предприятий в Санкт-Петербурге. На должность технического руководителя позвали Э. Тейнбнера, бывшего до этого директором и инженером котельной фабрики А. Реппана в Варшаве. Перед этим он работал 12 лет на предприятии в Москве, знал русский язык, умел общаться с рабочими, имел ценные связи и специальные знания. Такими же знаниями обладали Хессе, проводивший монтажные работы, и мастер по литью Мерш.651

Промышленный кризис 1900-1903 гг. ухудшил положение акционерного общества. Заказов становилось все меньше, а соответственно падение производства приводило к долгам предприятия (см. табл. 2.7).

Таблица 2.7

Хозяйственная деятельность Екатеринославского машиностроительного общества, 1898-1905 гг. (руб.) 652

*Включая убытки от установленной численности крупных клиентов от 200000 руб.

**Не считая долгов на 340000 руб.

К 1905 г. убытки предприятия выросли до 680 тыс. рублей. Все эти обстоятельства вынуждали задуматься руководство Дуисбургского машиностроительного общества о ликвидации филиала в Екатеринославе. В 1909 г. Екатеринославское машиностроительное акционерное общество было продано. После вычета налогов и затрат на проведение конкурса выручка от продажи составила 300 тыс. рублей.653

В 1907 г. в Области Войска Донского в хуторе Новоселовка, расположенном вблизи Таганрога, было основано российско-германское машиностроительное товарищество «Кебер и Ко».654 Заведовать предприятием был уполномочен И.Т. Зябицкий. Производительность предприятия за год составляла 400 тыс. рублей.655 На предприятии производилось оборудование для перерабатывающей промышленности, земледельческие орудия и машины, аккумуляторы и насосы, машины для выработки растительных масел. Предприятие развивалось успешно и с весны 1911 г. для увеличения объемов выпускаемой продукции началось строительство новых цехов.656

В донесении Управляющего Таганрогской портовой таможней инспектору Одесского таможенного участка сообщалось, что стоимость заводского оборудования оценивается в 100 тыс. рублей, оборотный капитал составляет 200 тыс. рублей, изготовленная продукция распространяется по всей России. Кроме того, общество получало из Германии «сложные и мелкие части машин и некоторые машины из собственного завода».657

В 1898 г. доход европейских стран от импортируемых машин в Российскую империю составлял 56 500 000 рублей. При этом доля германского товара возросла до 48,8 %, в то время как на долю английской продукции приходилось 27,3 %.658 Германия продолжала удерживать вторую позицию по инвестициям в российскую машиностроительную отрасль в начале ХХ века. Необходимо отметить, что накануне 1914 г. ввоз иностранных машин и комплектующих в процентном отношении от производства в России колебался в пределах 79,3 – 97,5 %.659

В начале ХХ в. центром отечественного сельскохозяйственного машиностроения продолжали оставаться южные губернии России. По подсчетам Д. Нейтатца в 1911 г. на юге России на 164 предприятиях было выпущено сельскохозяйственных машин на сумму 27 224 000 рублей.660

2.4. Немецкие предприниматели в индустрии Юга России

Динамично развивающийся юг Российской империи привлекал иностранцев не только в горнодобывающую или машиностроительную сферы, но и в другие отрасли промышленности. В век развития новых технологий на предприятиях все чаще стали применяться более технологичные и усовершенствованные средства производства.

С открытием электричества города начинают принимать новый облик – электрическое освещение, телефон, телеграф, трамвай. Электричество проникает в акционерные машиностроительные и горнодобывающие компании в виде электрических насосов и электромеханических подъемников.

Электротехническая отрасль была одной из сфер, где преобладающую роль играл немецкий капитал. И.И. Левин писал, что в электро- и электротехнической промышленности вложения немецкого капитала составляли примерно 85 % от общей суммы капитала данной сферы.661 На территории России было создано три таких предприятия – «Сименс и Гальске», «Сименс и Шуккерт», «Всеобщая компания электричества» (ВКЭ).

Первой компанией, которая начала свою деятельность в России, была «Сименс и Гальске» (Siemens & Halske). Она была создана в 1842 г. лейтенантом прусской артиллерии В. Сименсом в Берлине. В 1847 г. В. Сименс и И.Г. Гальске основали открытое торговое общество «Телеграфно-строительное учреждение Сименс и Гальске» (Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske).662

Первый заказ от российского правительства компания «Сименс и Гальске» получила в 1849 г. на создание телеграфной линии Москва-Санкт-Петербург. Затем в 1851 г. фирма поставила 75 пишущих телеграфов собственного производства для этой телеграфной линии.663

В 50-е г. XIX в. компания стала испытывать трудности, вследствие потери прусских государственных заказов, и вынуждена была обратить свое внимание на мировой рынок, в том числе и на Россию. В 1852 г. по приглашению российского правительства В. Сименс посетил Санкт-Петербург. Главноуправляющий путей сообщения и публичных зданий П.А. Клейнмихель664, беседуя лично с В. Сименсом, пригласил его руководить русским государственным телеграфом. Затем петербургский купец немецкого происхождения Капгерр предложил организовать филиал фирмы в Российской империи.

Следствием визита В. Сименса было получение многочисленных заказов обществом «Сименс и Гальске» на организацию нескольких телеграфных линий в стране: 1852 г. от Риги до Болдераа, от Санкт-Петербурга до Ораниенбаума и в 1853 г. Ораниенбаум был соединен с Кронштадтом. Общая протяженность телеграфных линий достигала 9000 верст.665

Официальное открытие общества состоялось в 1855 г. в Санкт-Петербурге.666 Руководство фирмой было возложено на молодого брата В. Сименса – К. Сименса667, который смог зарекомендовать себя как самостоятельного и грамотного предпринимателя.

С окончанием Крымской войны создалась благоприятная обстановка для деятельности фирмы «Сименс и Гальске». Ей было поручено проложить линию от Москвы до Крымского полуострова. Протянутая линия проходила через Елизавтград, Николаев, Одессу, Херсон, Симферополь и завершалась в Севастополе.668

Для строительства, эксплуатации и ремонта телеграфных линий, учитывая географическое месторасположение, был построен небольшой завод в Санкт-Петербурге и три инженерных бюро в Санкт-Петербурге, Киеве и Одессе. К. Сименсу удалось получить от российского правительства эксклюзивное право на эксплуатацию, ремонт и восстановление телеграфных линий, определив гарантийные сроки – от шести до двенадцати лет. К тому же новое изобретение В. Сименса «Tartaren-Galvanometers» позволяло устанавливать и быстро устранять неполадки на линии, что значительно сокращало ремонтные расходы.669

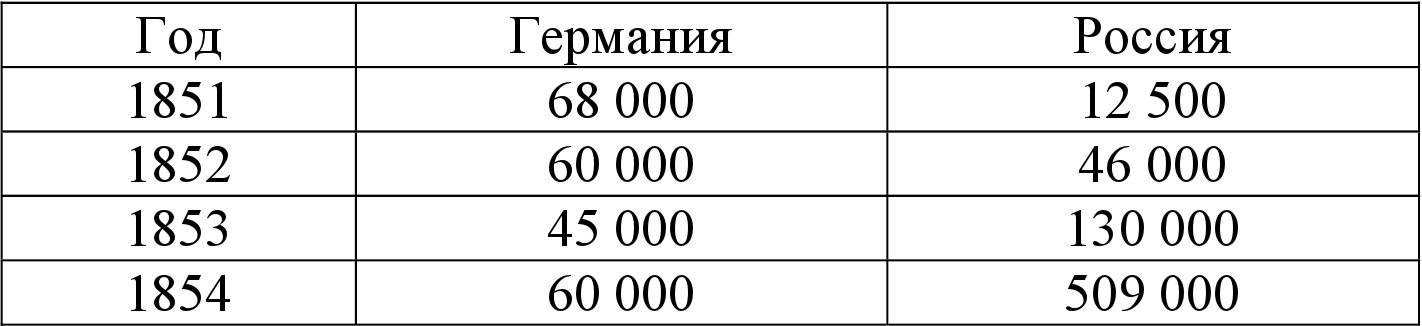

Строительство телеграфной сети, ее эксплуатация, ремонт и охрана по контракту, заключенному в 1855 г. на 12 лет, были действительно прибыльны (за одну версту телеграфной линии фирма получала за год плату от 50 до 100 рублей). Правительству России сооружение телеграфной сети в европейской части обошлось около 1 млн. руб., а расходы по содержанию ее в течение 12 лет в 2.4 млн. рублей (табл. 2.8). Причем всего за три года с 1851 г. по 1854 г. прибыль возросла почти в 40 раз.

Таблица 2.8

Прибыль фирмы в Германии и России в 1851-1854 гг. (в талерах) 670

Зигфрид фон Вейер отмечал: «Торговая сделка с Россией имела для фирмы «Сименс и Гальске» решающее значение. Этим не только был преодолен кризис, но и заложен основной камень хозяйственной гарантии на 15 лет <…> Когда около 1857/58 гг. в Европе распространился экономический кризис и под его воздействием некоторые молодые предприятии должны были «спустить флаги», Сименс мог, благодаря этому источнику прибыли, беззаботно работать над новыми техническими изобретениями».671

Решив расширить производство, К. Сименс купил имение Хмелево, где собирался построить завод для изготовления электроизоляторов, участок леса в районе Струпкова, где должны были делать телеграфные столбы. В 1864 г. приобрел медное месторождение Кедаберг на Кавказе для производства медной проволоки.

В 1869 г. он уехал в Англию и в Россию вернулся только в 1881 году. С возвращением К. Сименса в Санкт-Петербург «российский филиал фирмы обрел былую самостоятельность и весомость».672 Им была проведена реорганизация предприятия, ликвидированы имения Хмелево и Струпово, так как они приносили убытки. Он обратил свое внимание на городское освещение, создание телефонных и телеграфных аппаратов, газовых горелок, изоляции, электрифицировал Невский проспект.673

В 1886 г. фирмой «Сименс и Гальске» было учреждено в России «Общество электрического освещения 1886 г.», в правление которого вошел К. Сименс.674 Общество имело заводы в Петербурге, Москве, Лодзи и отделения в Баку. Кроме того, ему удалось получить концессии на освещение Петербурга на период 1897-1937 гг., Москвы – 1895-1945 гг., Лодзи – 1909-1949 гг.675 Благодаря обществу в российских городах появился электрический трамвай.676

Однако в конце XIX в. усиливавшаяся конкуренция на этом рынке заставила преобразовать петербургский филиал фирмы «Сименс и Гальске» в 1898 г. в акционерное общество «Русское элетротехническое предприятие Сименс и Гальске АГ, Санкт-Петербурга» (Russische Elektrotechnische Werke Siemens & Halske AG, St. Peterburg).677 Руководить предприятием был назначен Г. Гёрц. В состав правления вошли К. Сименс, В. Сименс, А. Гвиннер (директор «Дейче банка»), А. Ротштейн (директор Санкт-Петербургского международного банка). Основной капитала общества составлял в 1898 г. 40 млн. марок.678

Экономический кризис начала ХХ в. значительно повлиял на деятельность фирмы, несмотря на проведенную реорганизацию. Чтобы сохранить свою позицию на мировой и российском рынке в 1903 г. была достигнута договоренность между фирмами «Сименс и Гальске» и «Шуккерт» о совместных действиях на российском рынке.679

В 1913 г. произошло объединение фирм «Сименс и Гальске» (Russische Elektrotechnische Werke Siemens & Halske) и «Шуккерт» (Russische Gesellschaft Schuckert & C°) в акционерное общество «Сименс и Шуккерт» (Russische Aktiengesellschaft Siemens-Schuckert). Новая компания владела заводами динамо-машин и военных и морских приборов. При этом ее основной капитал составлял 15 млн. рублей.680

В начале ХХ в. в Российской империи обществом были открыты филиалы в Екатеринославле, Одессе, Ростове-на-Дону, Харькове. Ростовское отделение, за которым был закреплен район от Таганрога до Грозного, возглавлял Г. Дольберг.681 Ростов-на-Дону был одним из динамично развивавшихся южных городов России. Поэтому на его долю приходился самый большой показатель потребления электрического оборудования. Так, в 1907 г. на каждого 10 жителя приходилось: в Баку – 2,9 кВ, Уфе – 4,3 кВ, Ростове-на-Дону – 10,2 кВ.682 Доход компаний, занимавшихся продажей электротехнических средств перед Первой мировой войной вырос до 200 тыс. рублей.683

Ростовский филиал фирмы «Сименс и Гальске» в отведенном ему районе занимался установлением телефонных станций – Азове, Армавире, Екатеринодаре684, устройством электрических трамваев и сигнализаций – Ставрополе, Анапе. Необходимо отметить, что клиентам рекомендовалось пользоваться исключительно не только техникой, но и комплектующими частями и деталями из Германии. Например, в 1913 г. на оснащение телефонной станции г. Азова было выделено 4482 руб. из них на приобретение техники фирмы «Сименс и Гальске» отводилось 1915 рублей.685

Однако наибольший доход приносило абонентское обслуживание, которое представляло собой достаточно разветвленную сеть. При этом, чем больше была данная сеть, тем выше доход получала компания. К примеру, в Армавире длина телефонных линий составляла 740 верст, а проводов 1 440 верст. Это дало возможность заложить в смету 62 421 рубль.686

В 1913 г. фирма начала вести переговоры с Новороссийской городской управой на устройство электрической станции в городе.687 От установки станции ростовское отделение должно было получить прибыль в размере 95 880 рублей.688 Начавшийся в начале ХХ в. бум на устройство электрического трамвая, затронул и южный регион России. В Ставрополе на строительство трамвайной линии было выделено 678 600 рублей.689

Однако бывали случаи, когда начатые проекты так и не были реализованы. Ростовское отделение фирмы «Сименс и Гальске» в 1912 г. должно было организовать работы по прокладке трамвайной линии Анапа-Тоннельная. Её строительство оценивалось в 600 тыс. рублей.690 Для этой цели решили организовать трамвайное общество, в состав которого вошли и местные жители. Кроме того, для поступления дополнительных денежных средств были выпущены акции, которые распространялись в банках Екатеринодара, Новороссийска, Анапы. Строительство так и не было начато.

Немецкие компании электричества стремились внедрять разнообразные новшества в жизнь российских городов. Примером тому может служить устройство электрической сигнализации в Екатеринодаре691 или агитация в деле установления электрических счетчиков. Последнее нововведение было особенно важно для фирмы. Именно поэтому правление из Санкт-Петербурга рассылало всем филиалам письма, в которых настаивало на проведении широкой рекламы данного прибора.692 Одновременно были изданы «Правила о применении электрических измерительных приборов для расчета между потребителем и поставщиком энергии».693

Клиентами компании были многие знаменитые люди юга России. Например, в начале ХХ в. около хутора Власовка694 Зимовниковского уезда Донской области Е.Т. Парамоновым были приобретены несколько мелких шахт. В 1905 г. он купил у Панченко капитальную шахту, а в 1907 г. была заложена крупнейшая шахта века, названная после его смерти сыновьями – «Елпидифор». Все шахты по техническому уровню оснащения не уступали европейским аналогам. В 1910 г. его наследниками, основавшими товарищество «Е.Т. Парамонов и сыновья», было заказано электрооборудование для шахт у фирмы «Сименс и Гальске».695

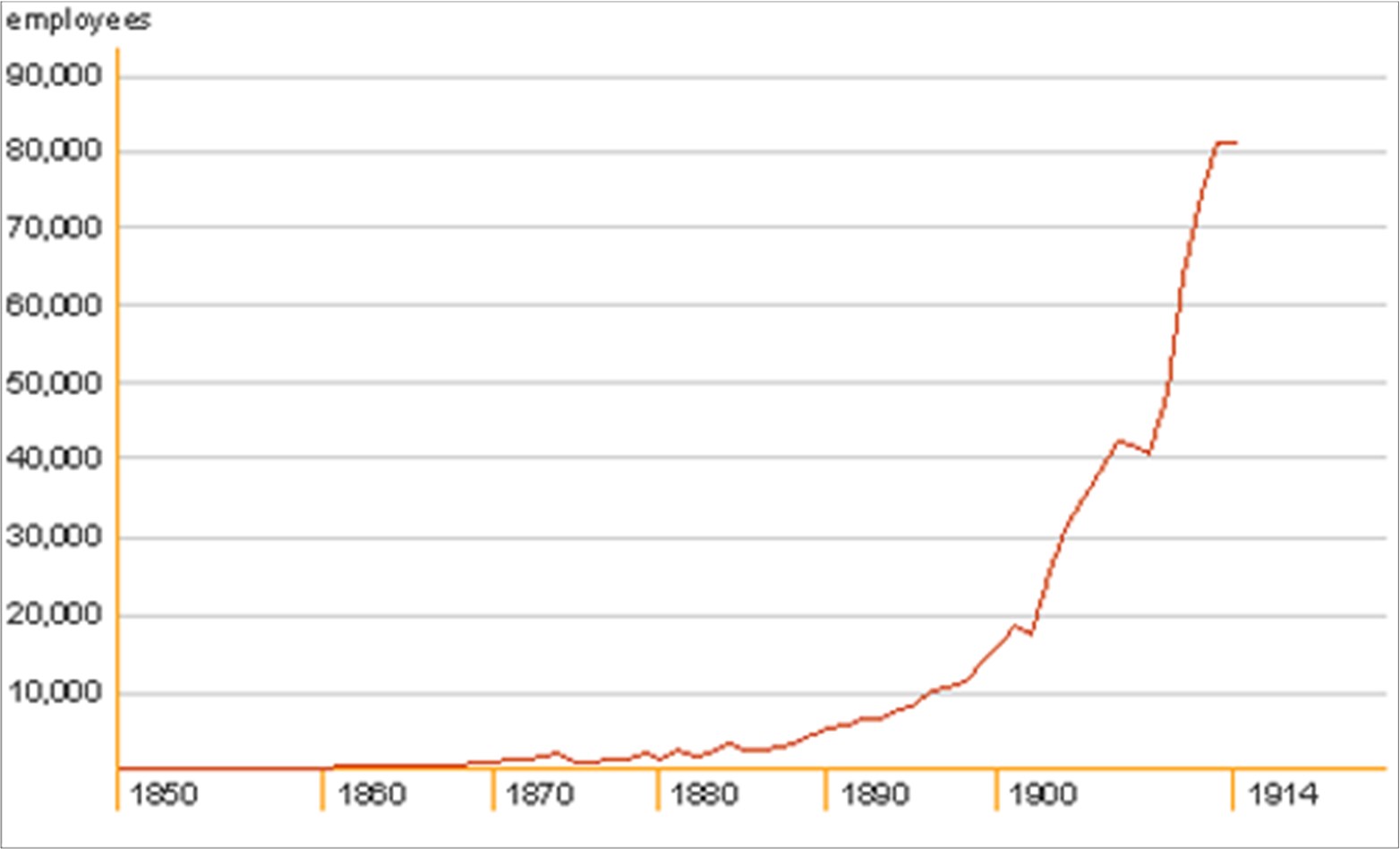

К 1914 г. в компании «Сименс-Шуккерт» работало более 2700 человек, из них в ростовском отделении 36.696 Компания быстро развивалась благодаря многочисленным заказам, приносившим ей немалую прибыль (график 2.1). Его показатели свидетельствуют также о медленном росте прибыли в 50-60-е гг. XIX в. и стремительном увеличении ее с середины 1880-х годов. Доход от ростовского отделения к 1913 г. составлял 117 144 рубля.697

Главным соперником компании «Сименс и Гальске» на российском электротехническом рынке была «Всеобщая компания электричества» (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft – AEG), начавшая свои действия в декабре 1891 года.698

Немецкий предприниматель Э. Ратенау в 1883 г. купил патент на производство электрических ламп накаливания у Эдисона и организовал «Немецкое эдисоновское общество». Им был заключен договор с фирмой «Сименс и Гальске» согласно которому: 1) фирма отказывалась от распространения в Германии электрических силовых станций; 2) Ратенау должен был приобретать весь технический материал у фирмы.699

График 2.1.

Доход фирмы за 1850-1914 гг. (марки) 700

Однако вскоре он прекратил выполнять взятые на себя обязательства. В 1887 г. им было создано промышленное предприятие «Всеобщая компания электричества» (ВКЭ) при финансовой поддержке Berliner Handels-Gesellschaft.

В 1898 г. в Берлине было учреждено акционерное общество «АЭГ-Петербург» с акционерным капиталом 1 млн. марок. В 1901 г. для успешных действий в Российской империи общество было преобразовано в «Русское общество Всеобщая компания электричества» с основным капиталом 1 млн. руб. (4000 акции именных и на предъявителя по 250 руб.).701 Перед Первой мировой войной основной капитал общества составлял 12 млн. рублей.702

ВКЭ было учреждено для устройства и эксплуатации электрических сооружений, для производства торговли машинами, аппаратами и другим оборудованием в области электрической энергии в Санкт-Петербурге и других местностях Империи. В состав правления нового общества вошли директора правления германского АЭГ: Л.И. Гольдштауб, К.А. Луха, Ф. Дейч, А. Пфеффер, С. Роос.703

ВКЭ, как и многие монополистические объединения, состояла из магазина и электротехнической конторы в Санкт-Петербурге, а также отделений по распространению своих изделий: в Москве, Варшаве, Киеве, Харькове. Кроме того, общество имело инженерные бюро: в Риге, Вильне, Екатеринбурге, Одессе, Ростове-на-Дону и Сосновицах (Петраковской губернии).

Ростовское инженерное бюро было создано с целью распространения электротехнических средств в районе Северного Кавказа и Черного моря. Особое внимание уделялось нефтедобывающим предприятиям: «ввиду важности Грозненского нефтепромышленного района один из наших инженеров до войны почти беззвездно пребывал в Грозном, следя на месте за развитием дел».704

Однако не всегда внутренние взаимоотношения предприятий компании складывались удачно. В частности, ростовское инженерное бюро не хотело работать с рижским заводом, так как «с одной стороны постоянное опаздывание <…> в изготовлении заказанных предметов, с другой – высокие цены и невероятно долгие сроки рижских предложений».705 Это обстоятельство и проведение достаточно осторожной политики в плане предоставления кредитов своим клиентам не способствовало повышению авторитета ВКЭ в южном регионе.706

Несмотря на это компании удавалось получать прибыль от продажи электротехнического оборудования: электрооборудования, электросчетчиков, генераторов, насосов для нефтедобывающих предприятий и железной дороги.707 Кроме того, ростовское инженерное бюро оказывало работы по его установке, что также давало хороший доход. Так, в 1911 г. прибыль составила 32 095,6 руб., а в 1913 г. – 62 391,1 рубль.708

В. Кирхнер писал: «В середине 1914 г. Сименс и АЭГ занимали прочные и надежные позиции в России, несмотря на то, что международная конкуренция возрастала, и банки, часто из-за националистических причин, пытались оказать на них все большее влияние. С другой стороны, развитие и усиление русской промышленности, в которые внесли большой вклад сами Сименс и АЭГ, ни в коей мере не шли во вред Германии. Наоборот, обе стороны выиграли от такого развития, так как одновременно с развитием русского производства продолжал расти импорт».709

В добыче железных и марганцевых руд на юге Российской империи также принимали участие представители немецкого капитала. Особо можно остановиться на истории Краматорского металлургического общества.

В 1896 г. К.У. Гампер выкупил у помещиков Тарановых-Белозеровых участок земли вблизи ст. Краматорская710 и построил механический завод. В 1897 г. на нем работало 400 человек.711 Чтобы обеспечивать собственное производство металлом в 1898 г. были построены 2 доменные печи.

В 1899 г. санкт-петербургский купец 1-й гильдии К.У. Гампер подал в министерство финансов прошение об учреждении акционерного общества «Краматорского металлургического общества».712 В уставе была определена цель общества: для приобретения и развития действий принадлежащих акционерному обществу котельных и механических заводов «В. Фицнер и К. Гампер» Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги, получения договоров на полезные ископаемые, устройства и эксплуатации механических, чугунолитейных, металлургических, горных и других подобного рода заводов, торговли предметами собственного производства.713

Основной капитал общества состоял из 4 500 000 руб. (9 000 предъявительских акций по 500 руб.). Наибольшее количество акций принадлежало К.У. Гамперу.714 Кредиторами общества, благодаря которым удалось увеличить основной капитал до 7 225 000 руб., были германская фирма «А. Борзиг» и Коммерческий банк в Варшаве. Необходимо отметить, что Л.Я. Эвентов на долю германских предпринимателей в обществе относил 4 335 000 рублей. Это составляло около 60% вложений от основного капитала.715 Однако И.В. Щербаков при идентификации иностранных инвестиций на счет германского элемента отнес 1 725 000 руб. (25%).716

Первоначально правление общества было расположено в Санкт-Петербурге и состояло из 5 директоров: К.У. Гампера, Э.А. Борзига, А. Бидермана, К.А. Юнга, Г. Сименса. К тому же один из двух кандидатов в члены правления – И.Ю. Рейш, был служащим фирмы «А. Борзиг».717 Позже правление было перенесено в с. Сельце Бендинского уезда Петроковской губернии.718

Избранное обществом новое местопребывание правления не отвечало нуждам предприятия, так как находилось далеко от завода общества и отсутствовали «экономические удобства, которые имелись лишь в крупных административных, промышленных и финансовых центрах».719 В результате было подано новое прошение о переводе правления в Варшаву.

К 1914 г. общество, на котором работало 2 850 человек, значительно разрослось и владело машиностроительным, литейным, сталелитейным, чугуноплавильным и прокатными цехами. К тому же география распространения производимой продукции расширилась за счет учреждения представительств в Москве, Петрограде, Харькове, Риге, Киеве, Одессе, Вильно и Баку. Акционерное общество получало доход в размере 11-12 млн. рублей.720

Довольно примечательна история известного предприятия, созданного немецкими предпринимателями в южном регионе Российской империи – пивоваренный завод «Южная Бавария». Предприятие было построено в 1869 г. и принадлежало ростовскому купцу 2-й гильдии Е.П. Шартану.721