Полная версия

Полная версияНемецкое предпринимательство в хозяйственном комплексе Юга России, 1868-1934 гг.

25 октября 1916 г. Совет министров утвердил положение «О порядке ликвидации промышленных предприятий, расположенных на подлежащих отчуждению землях неприятельских подданных и выходцев».381 Были установлены новые правила ликвидации земельных участков, на которых были расположены наиболее значимые промышленные предприятия.

Губернские правления должны были через месяц после обнародования узаконения подать Министру торговли и промышленности и Крестьянскому Поземельному банку списки землевладений, на которых были расположены промышленные предприятия первых шести разрядов по платежу основного промыслового налога. Для обязательного отчуждения акционерных компаний учреждались ликвидационные управления, в состав которых назначались представители от министерств Торговли и Промышленности, Внутренних Дел, Земледелия и Финансов (по Крестьянскому Поземельному банку).

Особое место в данном законе отводилось Крестьянскому Поземельному банку. В двухмесячный срок после получения списков банк должен был сообщить ликвидационному управлению о своем желании приобрести земельный участок совместно с находящимся на нем промышленным предприятием, либо отдельно от такового предприятия, или же о своем отказе от приобретения вообще данного земельного участка.382

Министерство Торговли и Промышленности по согласованию с Министрами Внутренних Дел, Земледелия, Финансов и Юстиции определяло порядок действий ликвидационных управлений по отводу земли, управлению и заведыванию промышленными предприятиями и продаже их на ходу, а также вознаграждение членов управлений. Кроме того, была отменена отсрочка ликвидации земельных участков по положению от 19 августа 1916 г.383

30 ноября 1916 г. князь В.Н. Шаховской сообщал товарищу министра иностранных дел А.А. Половецкому, что в отношении враждебных торгово-промышленных предпринимателей в империи установлены следующие ограничительные меры: 1) правительственный надзор, согласно законам 16 января и 24 октября 1916 г., 2) ликвидация единоличных предприятий, торговых домов, товариществ на паях и акционерных обществ в порядке законов а) 11 января и 17 декабря 1915 г., 2 января и 1 октября 1916 г., б) 1 июля 1915 г. и 23 октября 1916 г., в) 25 октября 1916 г.; 3) введение временного управления без ликвидации в порядке законов 1 июля и 23 ноября 1916 г.384

К концу 1916 г. российским торговым и акционерным компаниям, промышленным предприятиям было запрещено вступать в сделки с подданными неприятельских держав. Нарушители данного закона привлекались к уголовной ответственности.385 Исследователь В.С. Дякин установил, что в ходе обследования акционерных обществ было выявлено участие австрийского и германского капитала в 611 предприятиях. Решение о ликвидации было принято в отношении 96 компаний. Однако ликвидировано было только 27 промышленных и 7 торговых обществ.386

Проводя ликвидационную политику в отношении неприятельских подданных, правительству пришлось на практике корректировать свои действия. Под влиянием экономических факторов оно было вынуждено вводить ограничительные законы и особые временные управления делами на предприятиях, которое собиралось ликвидировать.

8 февраля 1917 г. Советом министров было принято положение «О подтверждении и разъяснении смысла ограничительных в отношении неприятельских землевладения и землепользования узаконений 2 февраля и 13 декабря 1915 г. (в отношении выходцев)».387 С введением обязательной продажи акций, принадлежащих иностранным подданным, правительство не только исключало их участие в собрании акционеров, но и избегало закрытия предприятия.

Министр Торговли и Промышленности А.И. Коновалов считал, что «необходимости русской промышленности <…> требуют большего применения узаконения от 8 февраля 1917 г., то есть не затрагивать предприятия, а передавать их в руки соответствующих собственников, <…> лишь в случаях, когда нет надежного контингента русских акционеров или когда передача в русские руки иными путями не осуществима», возможно их закрытие.388

Положение иностранных подданных изменилось после Февральской революции 1917 года. Временное правительство 11 марта приняло постановление «О приостановлении исполнения узаконений о землевладении и землепользовании австрийских, венгерских и германских выходцев».389

Таким образом, до 1914 г. правовой климат складывался достаточно благоприятный для вложения иностранных капиталов в российскую экономику и тем более не делалось никаких различий между иностранным и немецким капиталом. Однако позже все проблемы в экономике, возникшие в годы войны: усилившуюся нехватку продовольствия и его дороговизну, поражения на фронтах, развал и неразбериху в тылу и т. д. – правительство напрямую связало с наличием иностранных промышленных и торговых предприятий и землевладения, в том числе и немцев. Поэтому законы 1915-1916 гг. должны были не только ограничить деятельность неприятельских подданных в Российской империи, но и послужить громоотводом народных масс.

В ходе проводимой политики была уничтожена топонимика немецких колоний и большая часть их землевладений, ликвидировались или передавались под контроль правительственных инспекторов немецкие акционерные общества. Под действие «ликвидационных» законов подпадали в основном мелкие владельцы, как иностранные, так и (в подавляющем большинстве) российские подданные, для которых он не предусматривал никаких смягчающих обстоятельств. При этом даже не учитывался тот факт, что немцы, на которых распространялись льготы (приняли русское подданство до 1880 г., отцы и дети служили в армии или погибли на полях сражений), теряли свое движимое и недвижимое имущество из-за бюрократических проволочек.

Российские власти, проводя антинемецкую кампанию с 1914 г., нанесли значительный удар по предприятиям иностранных подданных. Однако в ходе проводимой экспроприации недвижимого имущества пострадали не только немцы, но в первую очередь экономика тех регионов, где она проводилась, в частности южный район страны.

Глава 2. Немецкие предприниматели в промышленных отраслях Юга России

2.1. Русско-германские экономические отношения во второй половине XIX – начале XX в

В истории международных отношений XIX – ХХ вв. значительное место отводится взаимодействию двух европейских государств – Германии и России в области экономики, науки, культуры. Необходимо отметить, что экономические отношения с Германией в своей совокупности превосходили по общему объему и разносторонности связи России с каким-либо другим государством.

Немцы играли заметную роль в «экономическом пробуждении» страны наряду с англичанами, французами, то есть были представлены во всех важных отраслях и центрах российской экономики.390 Немалый ремесленный и торговый опыт способствовал подъему их предпринимательской активности.

В начале XIX в. отношения между Россией и германскими государствами носили дружественный характер. Этому способствовало принятие таможенного тарифа 1857 г., облегчившего ввоз промышленной продукции из-за границы на территорию страны. Наиболее заинтересованной в этом были первоначально германские государства, а затем объединенная Германия, которая являлась одним из крупнейших промышленных экспортеров паровозов, вагонов, машин, станков. Удельный вес Германии в русском импорте существенно возрастал: в 1858 г. – 28%, 1872 г. – 44%391, 1898 г. – 48,8%.392

Вместе с тем Германия была одним из главных потребителей русской сельскохозяйственной продукции. К середине 70-х годов XIX в. в нее ввозилось 16,8% всего экспорта русской пшеницы, 25,7% ржи, 17,4% овса и 11,4% ячменя. Германия превращалась в важнейшего торгового партнера Российской империи, поглощая до 34% всего русского экспорта.393 К 1913 г. Россия занимала второе место в германском импорте (13,2% всего импорта), а в германском экспорте соответственно третье место (8,7% всего экспорта).394

Соперничество Германии с Великобританией во внешнеторговых оборотах в России вылилось в ее превосходство к началу Первой мировой войны. К 1914 г. удельный вес Великобритании снизился до 1/8, а удельный вес Германии повысился до 1/2.395

В середине 1870-х годов русско-германские экономические отношения ухудшаются. В немалой степени этому послужило противостояние германских и русских предпринимателей в борьбе за русский промышленный рынок. С одной стороны немцы стремились усилить свои позиции на нем, а с другой – русское правительство пыталось защитить отечественных производителей.

Особенно остро эта борьба проявилась в 1893 г., когда С.Ю. Витте удалось добиться проведения закона, по которому таможенный тариф 1891 г. признавался нормальным, а министру финансов предоставлялось право при необходимости повышать ставки тарифа для стран, не оказывавших России наибольшего благоприятствования в торговле.396 Вскоре после того, как Германия ввела на российский экспорт максимальный тариф, к ней были применены встречные меры на основании вышеназванного закона. Тарифная война между двумя государствами привела к подписанию договора, допускавшим понижение нормальных тарифных ставок.

Мощным толчком к внедрению германских капиталов в российскую промышленность послужил «промышленный переворот», с которым связывали свои надежды на вхождение в российскую хозяйственную жизнь деловые люди Германии. Немаловажным фактором в деле создания германских фирм в Российской империи было наличие разнородной по своему происхождению, правовому положению и профессиональному статусу немецкой диаспоры. Вместе с тем И.И. Левин отмечал значительные трудности в адаптации немецкого капитала: существование «крупных немецких оазисов на русской почве, служивших, в свою очередь, магнитами для привлечения» новых переселенцев, «родственная атмосфера, в которую в России попадали импортируемые из Германии личные и вещные элементы», «ярко выраженный у немцев национальный момент».397

Кроме того, следует обратить внимание на ряд особенностей в организации немецких предприятий как в целом в России, так и в южном регионе, отличавших их от других иностранных компаний. Во-первых, большинство акционерных обществ были филиальными отделениями однородных обществ в Германии.398 Во-вторых, в немецких предпринимательских кругах отсутствовала связь с биржей. В-третьих, новые предприятия появлялись за счет финансовой поддержки уже существующих. Так, в южном регионе России было создано общество «Пиролюцит».399

Предприниматели из Германии, желавшие открыть акционерные общества в России, обращали внимание на отсутствие информации об экономическом состоянии рынка в стране. Редактор «Немецкой хозяйственной газеты» профессор Апт считал, что в интересах расширения торговых отношений между Германией и Россией целесообразно основание торговой палаты, которая «явилась бы справочным и информационным бюро».400 При этом отмечал,что посольство и генеральное консульство не в состоянии выполнять функции германского информационного промышленно-торгового органа.

По нашему мнению, подобное высказывание не совсем верно. В южном регионе располагалась значительная часть немецких консульств (Керчь, Бердянск, Николаев, Одесса, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новороссийск), которые не только защищали интересы подданных Германии401, но и собирали сведения о возможных рынках сбыта и производства продукции. Так, консул Г.В. Дольберг сообщал о немецких предпринимателях, ввозивших через Ростов-на-Дону швейные машины, велосипеды, сельскохозяйственную технику и колониальные товары. К тому же консульские обязанности чаще всего выполняли коммерсанты или предприниматели.402

В 1899 г. в Берлине был образован Союз для охраны и развития русско-германских сношений (председатель распорядительного комитета Герман Вирт), который главной своей задачей считал оказание поддержки в разрешении юридических вопросов. В выступлениях членов Союза были озвучены четкие установки по ориентации на Россию.403

Однако официальные политические круги Германии неодобрительно относились к инвестированию промышленности других государств, потому что оно не соответствовало интересам государства. Считалось, что германские вложения за границей должны были проводиться не в соответствии с естественным для каждого предпринимателя принципом максимизации прибыли и диверсификации своего производства, с целью защиты его в конкурентной борьбе, а исключительно по политическим и военно-стратегическим соображениям. Главной задачей было развитие германских предприятий, что давало возможность расширять внешнюю торговлю.404

«Из-за этой доктрины, – писал журнал «Банк-архив» в 1914 г., – у германского рынка могут быть отняты очень выгодные гешефты», подчеркивая при этом, что заграничное инвестирование нельзя считать ни антипатриотичным, ни легкомысленным, ибо «каждый прирост собственности, осуществляемый германскими предпринимателями, нужно приветствовать, так как он служит укреплению родины». Одновременно в журнале указывалось, что «германские вложения капитала за границей, в особенности владение высоколиквидными зарубежными ценными бумагами», создают Германии «резерв на случай эвентуальной войны и кризисов». Причем «наличие хороших ценных бумаг за рубежами страны представляет собой прекрасный запас, в особенности, если речь идет не о сконцентрированных, а хорошо разделенных вложениях», которые предприниматели Германии всегда смогут продать, «дабы создать себе средства, дающие возможность выйти из внутреннего кризиса».405

Германский бизнес обладал ярко выраженными индивидуальными чертами. И.И. Левин406 отмечал, что «в Россию Германия посылала не только капитал в денежной форме, а импортировала людей, приносивших с собою часто капиталы, но всегда – предпринимательский дух, энергию, инициативу, опыт. <…> Из немецких рук предприятия почти не уходят, владельцев не меняют».407

Однако при выявлении национального происхождения капитала возникают определенные трудности. В дореволюционных справочных изданиях содержатся сведения о владельцах заводов и фабрик, торговых домов и банковских контор, носивших немецкие фамилии. Поэтому провести четкую грань между германской фирмой, действовавшей в России, и выросшим на местной почве предприятием, основателем которой был выходец из Германии, не всегда возможно. Достаточно сложно установить истинное количество германских компаний, действовавших в России, не говоря уже о точном времени их существования, капиталах, прибылях.

Хотя в 1915 г. В.С. Зив, исследуя влияние иностранных инвестиций на российскую экономику, в том числе и германских, утверждал обратное: «опубликованные до сих пор цифры, определяющие общий размер германских капиталов в России, носят лишь гадательный характер. Иначе обстоит дело с германским акционерным капиталом в России. Этот капитал легче поддается учету <…> Большинство акционерных обществ являются филиальными отделениями однородных обществ в Германии. Сведения о таких предприятиях имеются в отчетах и докладах правлений этих обществ, в иностранных биржевых ежегодниках и в специальной германской экономической литературе».408

И.И. Левин также попытался установить соотношение отдельных стран в общих суммах инвестиций в Российской империи до 1918 г. и пришел к выводу, что «первое место по числу компаний занимает Бельгия, затем идут Франция, Англия и Германия; лишь в химической, газовой и электрической промышленности – излюбленных очагах немецкой предприимчивости – стоят немецкие компании на первом месте».409

В начале ХХ в. немецкие исследователи предпринимали попытки выявить и оценить размеры иностранных вложений в российскую экономику. Б. Ишханиан, сопоставив данные русской и зарубежной статистики для выявления масштабов иностранных инвестиций в Российской империи, установил, что к 1913 г. они составляли: французские – 11 млрд. фр., бельгийские – 634 млн. фр., немецкие – 4 млрд. марок, английские – 38 млн. фун. ст., прочие – 500 млн. марок.410

В 1900 г. в России насчитывалось 32 акционерные компании с участием германских инвесторов и основным капиталом 203,5 млн. рублей.411 К февралю 1917 г. уже насчитывалось 187 акционерных компаний с капиталом 441,5 млн. рублей, из которых около 20 % приходилось на машиностроительные и металлургические предприятия, 16,5% – на предприятия горной промышленности, 16,1% – на городское хозяйство.412 Однако в отчете Иностранного отделения Кредитной канцелярии Министерства финансов России, сделанном в октябре 1917 г., говорилось, что германских капиталов было вложено на сумму 1555,6 млн. марок или 721,3 млн. рублей.413

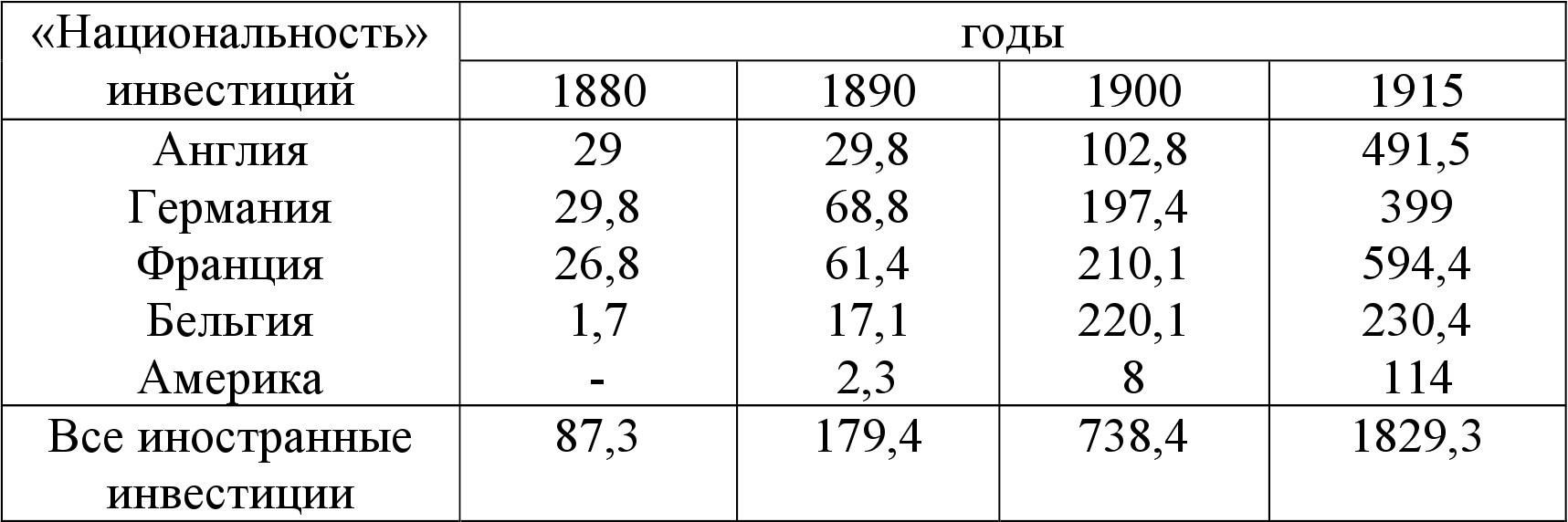

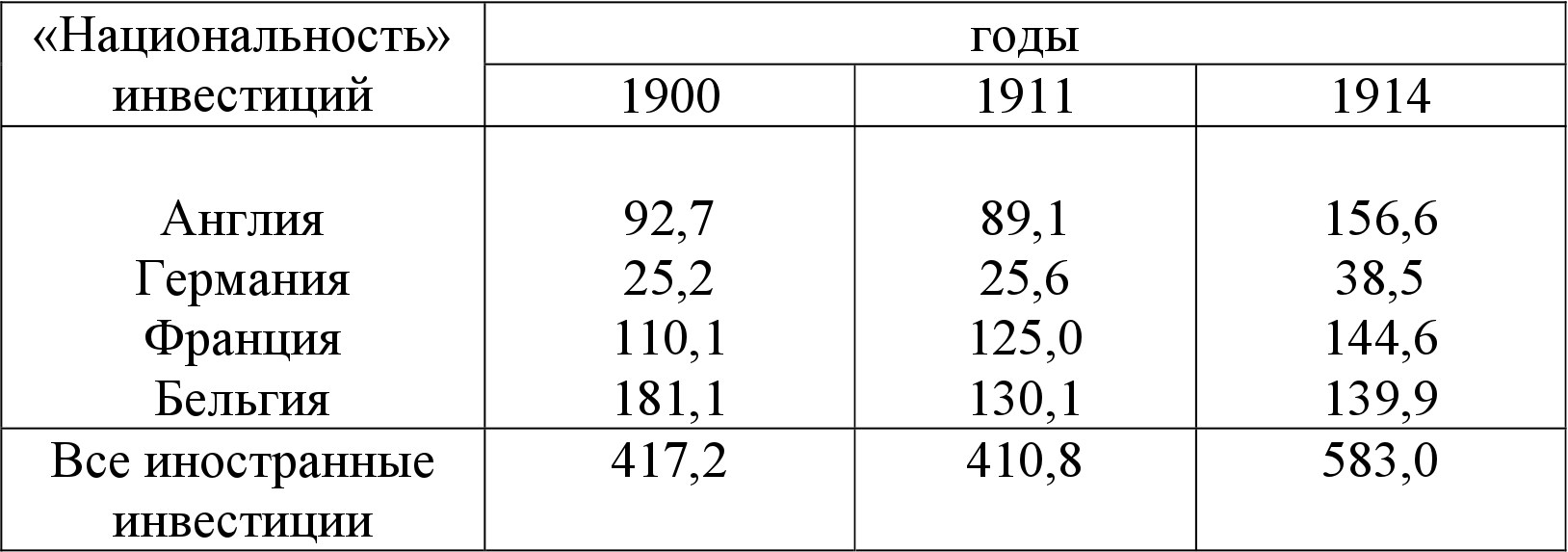

В зависимости от «национального» происхождения капитала сферы приложения, географические и организационные формы иностранных инвестиций заметно отличались. В связи с этим удельный вес иностранных инвестиций, вложенных в российский рынок, значительно разнится (см. табл. 2.3, 2.4).

Характеризуя особенности германских промышленных инвестиций, исследователь Л.Я. Эвентов указывал на то, что немецкий капитал «обслуживал интересы своей национальной индустрии путем открытия в России филиалов крупных германских промышленных объединений – электрических, химических, машиностроительных и т.д. – или путем учреждения внешне самостоятельных, но фактически подсобных предприятий, занимавшихся добыванием сырья для германских предприятий и сбытом их продукции».414

Таблица 2.3

Заграничные инвестиции в акционерные капиталы российских обществ и действующих в России иностранных компаний (млн. руб) 415

Итоговые цифры подсчитаны автором – в источнике они приведены неточно.

Таблица 2.4

Акционерные капиталы иностранных компаний, действовавших в России (млн. руб.) 416

Итоговые цифры подсчитаны автором – в источнике они приведены неточно.

В.С. Зив писал: «В какую бы отрасль сложной химической промышленности в России ни заглянуть, всюду видны следы явного и скрытого влияния германцев».417 Немецкие фирмы интересовало производство соды, красителей, лекарств и минеральных удобрений, а вот их участие в развитии нефтяной промышленности было ничтожно мало и составляло около 7% от общего капитала.418 Автор объясняет это тем, что нужны были огромные затраты на технику, строительство и организацию предприятий в этой отрасли.

Германские инвестиции в химическое производство страны пришли в 1874 г., когда БАСФ (Badische Anilin- und Sodafabrik) сначала открыла свою контору в Москве для оптовой торговли анилином и ализарином, а в 1877 г. организовала фабричное производство в Бутырках.419 предприятия в немалой степени способствовало снижение таможенных пошлин на сырье. В результате производить ализарин в России из германских полуфабрикатов стало дешевле, чем ввозить готовый продукт. С конца 1890-х гг. на фабрике стали изготовлять искусственный индиго и кармин, сменивший натуральную испанскую кошениль. К 1904 г. из общего итога годовых продаж БАСФ в объеме 51 млн. марок на долю Москвы приходилось 3,2 млн. марок (6,3%).420

В 1878 г. концерн «Хёхст», действовавший в России под фирмой дочерней компании «Фарбверке, бывший Майстер, Люциус и Брюнинг» открыл склад в Москве для хранения ализарина. В 1883 г. была основана фабрика, на которой обрабатывались германские полуфабрикаты, а в 1887 г. стали сами производить ализарин. Двумя годами позднее стали производить и фармацевтические товары. В 1899 г. предприятие было реорганизовано в акционерное общество на русском уставе с капиталом 1250 тыс. рублей. В 1888 г. такие же склады были созданы фирмой АГФА (Aktiengesellschaft für Anilinfabrik) в Москве и Риге.

Особо следует выделить фирму Фридриха Байера, которая была основана на территории Российской империи с 1883 г. и производила красящие вещества для текстильной промышленности. В 1894 г. предприятие было модернизировано: построены новые корпуса, работали 3 паровые машины, динамо-машина для электрического освещения, поставлено 16 фильтрованных прессов для очистки краски и столько чугунных котлов для ее перегонки. Фирме Байер удалось наладить рынок сбыта готовой продукции во многих городах России, включая Кавказ, Сибирь, Среднюю Азию.

В 1903 г. на Петербургской промышленной выставке продукция фирмы получила золотую медаль. Ее технический руководитель – Вильгельм Лёв основал российское отделение общества немецких химиков и в 1911 г. был награжден Орденом Святого Станислава.421 В 1912 г. в целях снижения уровня налогообложения предприятие было преобразовано в самостоятельную акционерную компанию на русском уставе – Акционерное общество химического производства «Фридрих Байер» с основным капиталом 3 млн. рублей.422

Немецкие предприятия не только выпускали готовую продукцию и сбывали ее во многих регионах России, но и вывозили за границу. В. Кирхнер пришел к выводу, что «немецкие фирмы, основывая фабрики, способствовали развитию русской промышленности и меньше вывозили денег из страны, а больше реинвестировали».423 В 1913 г. в стране действовало 14 германских химических компаний с капиталом 18,3 млн. рублей.424

Германским фирмам принадлежало более половины всех вложений в электротехническую промышленность Российской империи. Немцы были «фактическими хозяевами» в этой отрасли425. И.И. Левин считал, что в электротехнике вложения немецкого капитала составляли примерно 85% от общей суммы капитала данной сферы.426

Старейшим предприятием по электрическому освещению в России являлось «Общество электрического освещения», основанное фирмой «Сименс и Гальске» в 1855 г. В Петербурге был построен небольшой завод и основано три инженерских бюро с учетом географического расположения проложенных телеграфных сетей – в Петербурге, Киеве и Одессе. Предприятие производило электрические сигнальные системы, телеграфное оборудование, занималось строительством электрических трамвайных линий и т.д.

В 1898 г. фирма была реорганизована в русское акционерное общество с капиталом 4 млн. рублей. Этому предприятию принадлежали завод электротехнической аппаратуры в Санкт-Петербурге и электротехническая станция в Воронеже.

В начале ХХ в. «Сименс и Гальске» открыло свои филиалы в Екатеринославле, Одессе, Ростове-на-Дону, Харькове. Ростов-на-Дону был самым динамично развивающимся городом юга России, о чем свидетельствует показатель потребления электротехнического оборудования населением, который достигал 10,2 киловатт на 10 тыс. человек в 1907 г. По России этот показатель был значительно ниже – 6,5 киловатт.427 В 1907 г. в сферу влияния ростовского филиала закрепили территорию от Таганрога до Грозного.428 войны основной капитал фирмы составлял 5,6 млн. рублей.429

Позже были образованы филиальные предприятия таких фирм как: «Шуккерт» (1884 г.), «Всеобщая компания электричества» (1892 г.) и другие. Однако основными соперниками являлись фирмы Сименса с капиталом 10557 млн. рублей и «ВКЭ» – 7495 млн. рублей.430 По подсчетам А.Г. Донгарова размер основного капитала немецких филиалов в 1913 г. составлял 43,05 млн. рублей.431

Несмотря на то, что вложение средств в развитие русского машиностроения считалось не очень выгодным делом по сравнению с продажей машин и оборудования, все же немецкие предприниматели активно участвовали в инвестировании данной отрасли. Германский капитал был размещен на 16 заводах в объеме 2945 млн. рублей. К таким можно отнести «Общество русских трубопрокатных заводов», «Акционерное общество Северного механического и котельного завода» и другие.

В.С. Зив обращал внимание на то, что «значительное влияние германцев на нашу машиностроительную промышленность не поддается точному учету. Есть много машиностроительных заводов, которые по разным признакам обыкновенно причисляются к русским, бельгийским и французским предприятиям. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что, на самом деле, руководителями и крупными акционерами этих предприятий являются германцы».432

Подобное суждение можно считать ошибочным, потому что Германия в области машиностроения отставала от Англии, Бельгии, Америки. Скорее всего, техническая мысль, зародившись в Германии, в России находила быстрое промышленное воплощение. Подтверждением тому служит история производства двигателя Р. Дизеля в 1900-е гг.433

Германские предприниматели также участвовали в развитии таких отраслей промышленности, как металлургическая и горнодобывающая. Однако доля их участия была небольшой по сравнению с Францией и Бельгией. По данным А.Н. Зака в начале ХХ в. в металлургическую отрасль Российской империи немцами было вложено 1950000 рублей, а в горное дело 694500 рублей.434 В металлургической промышленности германские инвестиции составляли 6 % по отношению ко всем иностранным капиталам, а в каменноугольной всего 2,8 %.435