Полная версия:

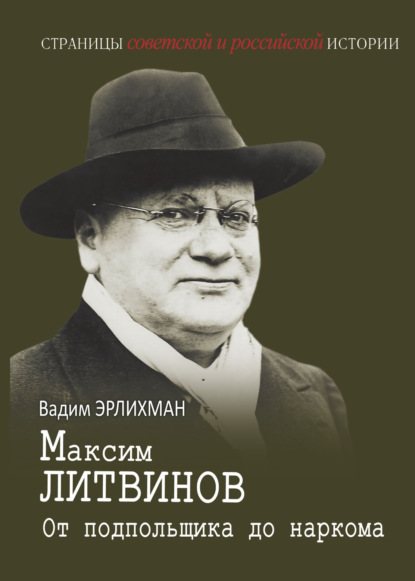

Максим Литвинов. От подпольщика до наркома

Ильич предупредил, что Валлах должен выбрать себе подпольную кличку, чего он не успел сделать раньше. Первой выбранной им кличкой стал «Феликс», потом их появилось множество – Граф, Лувинье, Кузнецов, Латышев, Теофилия, Максимыч… Клички изобретались для конкретного задания, часто меняясь, но одна из них обычно становилась главной и заменяла фамилию – Ленин, Сталин, Молотов. У Валлаха таких кличек было две – под первой, Папаша, он был особенно известен в 1903–1905 годах. В декабре 1904-го Ленин писал Розалии Землячке (у нее была эта кличка, как и другая – Демон)[83]: «Транспорт будет, пока есть Папаша». К тому времени уже появился и стал известным другой nom de guerre Валлаха – Литвинов. Когда и почему он возник, сказать трудно, но будущему наркому понравился. С одной стороны, псевдоним указывал на его происхождение, он ведь был «литваком», евреем-ашкеназом. С другой – как бы скрывал его, ведь уже говорилось, что фамилию Литвинов чаще носили не евреи, а русские.

Ленин предложил Максиму, еще не Литвинову, свой план организации транспортной сети «Искры». Это было очередное воплощение любимой идеи Ильича – заменить дискуссионный клуб, которым была тогда Заграничная лига, боевой и сплоченной партией, той организацией революционеров, которая, как он мечтал, «перевернет Россию». По новому плану транспортная организация получала самые широкие полномочия, ведая, по сути, всей работой партии в России и за рубежом. В ноябре 1902 года собравшиеся в Женеве агенты «Искры» одобрили план и избрали Валлаха (теперь уже Папашу) секретарем Заграничных транспортных групп. В то время «Искра» печаталась в Лондоне, откуда ее отсылали в Цюрих, а потом разными способами переправляли в Россию.

Литвинов вспоминает: «Литература отправлялась из Швейцарии сперва в какой-нибудь центральный город Германии или Австрии, например, в Берлин, Лейпциг или Вену, оттуда она переотправлялась в пограничные города – Тильзит, Мемель, Гусятин и др. на имя какого-нибудь немецкого социал-демократа, который передавал ее в чемоданах контрабандисту. Задача последнего состояла лишь в перетаскивании чемоданов через границу путем подкупа пограничной стражи и в доставке их в ближайший хутор или местечко, куда за ними являлись товарищи, заведовавшие транспортом с русской стороны»[84]. Были и другие способы – газету перевозили через границу открыто, в чемоданах с двойным дном или специально скроенных жилетах.

Имелся и южный маршрут – «Искру» доставляли морем на Кавказ, погружая в Марселе на французские торговые суда. За небольшое вознаграждение кто-либо из моряков привязывал газеты, завернутые в непромокаемый пакет, к борту с внешней стороны. «По прибытии парохода в Одессу, Новороссийск или Батум извещенные нами товарищи из местной организации подъезжали ночью на лодке и при помощи тех же моряков срезали висевшие в воде мешки и увозили их с собой»[85]. Надо сказать, что еще с конца 1901-го «Искра» печаталась в самой России – типография «Нина» под руководством Красина тиражировала ее с готовых матриц в Баку. Но об этом Литвинов не упоминает: здесь, как и в других местах воспоминаний, ему было важно показать свои заслуги, подчеркнуть свой приоритет.

Большой проблемой был поиск денег на издание газеты. Что-то присылали из России, что-то жертвовали европейские социал-демократы, но расход стабильно превышал доход. Литвинов, экономный по натуре, лично вел бухгалтерские книги, записывая каждую потраченную копейку. З. Шейнис передает свое впечатление от этих записей: «За сапоги искровцам заплатил 60, проезды – 360, Вениамину – 5, переправа Семену – 5, наборщику Андрею – 6, Илье, бежавшему из Сувалок, – 16, Абраму – 10, проезжим товарищам – 22, карты географические – 5, упаковка – 61 и так далее и тому подобное, а всего расход – 1780 рублей. И тут же отчет Петра за ноябрь, сколько потратил на транспортировку литературы, – до гроша, до сантима, до пфеннига»[86]. Видя спрос на партийную прессу, причем не только в России, но и за границей, Литвинов пытался продавать ее и писал в июне 1903 года болгарскому социалисту Георгию Бакалову: «Мы были бы Вам очень благодарны, если б Вы указали нам какой-нибудь аккуратный книжный магазин, который взял бы на себя представительство по продаже наших изданий в Болгарии, Сербии, Румынии и Черногории»[87]. Из этого, однако, ничего не вышло, и «бизнес» секретаря экспедиции продолжал приносить сплошной убыток.

Пока с большим трудом налаживалась работа транспортной организации, в Брюсселе в июле 1903 года собрался II съезд РСДРП. Литвинова на него не пригласили, и он вспоминал: «Мне не было разрешено поехать на съезд, потому что надо было кому-нибудь оставаться там для того, чтобы встречать делегатов»[88]. За этим скрывалась обида: он пока не занимал в партии сколько-нибудь влиятельного положения, годясь только на роль швейцара. Итоги съезда расстроили его еще больше – после бурных дискуссий РСДРП разделилась надвое, причем он не сразу решил, к какой из частей примкнуть: «Личные мои симпатии были на стороне большевиков, но я был другом Веры Засулич, Мартова… Я недолго колебался и примкнул к ленинскому крылу партии. После этого пришлось начать борьбу с прежними друзьями»[89]. Чтобы преодолеть литвиновские колебания, Ленин несколько раз встречался с ним и другими большевиками в женевских кафе – ему пришлось тогда бороться за каждого человека, поскольку число членов РСДРП не превышало нескольких тысяч.

Съезд разделил не только партию, но и лукьяновских беглецов. Почти все они, кроме Литвинова, Баумана и Пятницкого, примкнули к меньшевикам. Редакцию «Искры» тоже терзали распри – «старики» во главе с Плехановым выдавливали оттуда ленинцев. Видную роль в этом играл недавний товарищ Максима по бегству Блюменфельд, заведовавший типографией в Женеве, куда перенесли из Лондона печатание газеты. Большевики попытались заменить его Литвиновым, что привело к громкому скандалу. Суть его изложили в жалобе в ЦК партии сторонники Ленина В.Д. Бонч-Бруевич и П.А. Андреев: «28 сентября, придя в помещение партийной типографии по своим делам, мы встретились там с товарищем Литвиновым, и трое ушли в редакционную комнату. В 6 часов 40 минут товарищ Блюменфельд после горячего, крайне несдержанного разговора с тов. Литвиновым неожиданно для нас запер всех нас троих в редакционной комнате и, забрав ключи с собой, ушел из здания типографии. Через 55 минут мы вышли из-под замка, отвинтив замок одной двери при помощи отвертки, переброшенной нам в окно кем-то из товарищей-наборщиков»[90].

Партийная комиссия пожурила Блюменфельда, но «Искра» осталась в руках меньшевиков. Сотрудничать с ними Литвинову хотелось все меньше, и он стал просить партийное руководство отпустить его на подпольную работу в Россию. Хорошим поводом стала начавшаяся в январе 1904 года война с Японией – обе фракции увидели в ней шанс развернуть борьбу с правительством и, на время примирившись, приняли решение усилить пропаганду внутри страны. Одним из ключевых исполнителей этого должен был стать Папаша – уже не швейцар, а авторитетный работник, за перемещениями которого бдительно следила охранка. 8 марта директор Департамента полиции А.А. Лопухин отправил на все пограничные станции шифрованную телеграмму: «6 марта разыскиваемый Макс Валлах выехал из Берлина в Вену, откуда нелегально отправится в Россию. Усугубите наблюдение». Однако эмиссар партии задержался в Берлине, откуда 19 марта начальник заграничной агентуры охранки Аркадий Гартинг[91] сообщал: «Валлах-Литвинов выехал сегодня в Вену, откуда в Россию нелегально».

Но предупреждения не помогли – эмиссар уже был в Минске. В конце апреля ему передали требовательное послание супруги Ленина Надежды Крупской (она играла тогда роль координатора всех большевистских дел): «Раз Вы торчите в Минске, съездите немедля в Гомель и Новозыбков, вот явка туда, а затем двигайте поскорее на юг, там работы масса и страшно нужны люди.

Новозыбков, искать дом Гаврилы Иван. Шведова, рядом с ним дом с 2-мя окнами на ул. тоже Шведова, спросите Якова Борисовича Нехамкина.

Пароль: Мне нужен Володя.

Ответ: Он ждет»[92].

Уладив дела в захолустном Новозыбкове, Литвинов уезжает оттуда в Киев, потом в Вильно. Весь остаток 1904 года он колесит по России, налаживая контакты с подпольными комитетами партии. Охранка гоняется за ним по пятам, но бесполезно – присущие ему скрытность и подозрительность помогают избегать опасности. Тем временем за границей раздор фракций опять усиливается: в конце года большевики создают собственную газету «Вперед» и свой партийный орган – Бюро комитетов большинства (БКБ). К тому времени Литвинов обосновался в Риге; в этом крупном промышленном центре росло влияние большевиков и другие революционные партии были готовы действовать вместе с ними против властей.

В тот период большевистское руководство состояло из Ленина за границей и Красина с Богдановым[93] в России. Эти двое все больше раздражали Ильича проявляемой по любому поводу самостоятельностью. Ему требовались инициативные, но безусловно верные работники – такие как Литвинов или (уже позже) «чудесный грузин» Сталин. Но если последний все же занялся со временем теорией марксизма, то Максим Максимович амбиций теоретика был лишен начисто. Человек сугубо практический, он, вполне возможно, вообще не читал Маркса – и, соответственно, не имел идейных расхождений ни с Лениным, ни с другими вождями. Другой вопрос – порученное ему реальное дело, будь то перевозка «Искры», закупка оружия или руководство советской дипломатией. Тут уж он не признавал ничьих авторитетов и отстаивал свою правоту до конца.

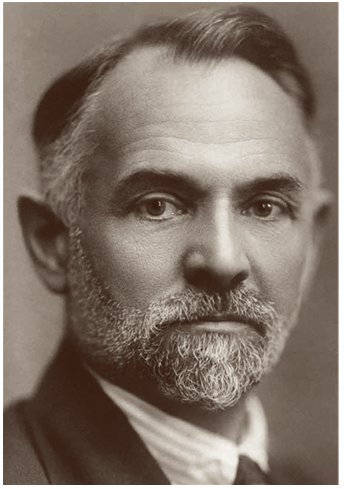

Леонид Красин.

(Из открытых источников)

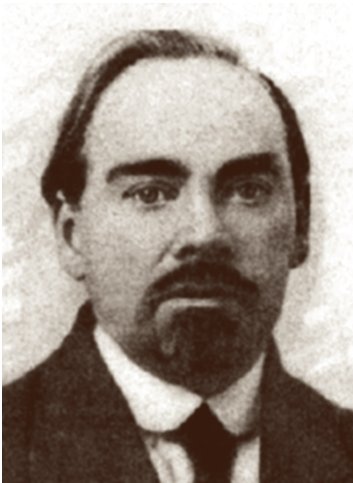

Александр Богданов.

(Из открытых источников)

Перед Литвиновым, заочно включенным в состав Северо-Западного комитета РСДРП, поставили еще одну деликатную задачу – перетянуть местные партийные организации на сторону большевиков. Это делалось в преддверии намеченного на весну следующего года III съезда, который должен был уладить наконец конфликт между фракциями. Многим социал-демократам, работавшим в подполье, боевые большевистские лозунги были ближе, а немалая часть партийцев вообще не понимала различия между фракциями. «Просветить» их и должен был Папаша, который в декабре 1904 года с помощью Землячки-Демона и Алексея Рыкова сумел собрать в Колпине близ Петербурга Северную областную конференцию партии. После бурных споров собравшиеся примкнули к большевикам. 13 (26) декабря Ленин отправил Землячке радостное письмо: «Ура! Вы работали великолепно, и Вас (вместе с папашей и другими) можно поздравить с громадным успехом. Такая конференция – труднейшее дело при русских условиях, удалась она, видимо, отлично. Значение ее громадно»[94].

Но расслабляться было рано – Землячка и Литвинов получили задание отправиться с той же целью в города Поволжья и юга России. Еще одним их заданием было наладить транспортировку газеты «Вперед», первый номер которой вышел в Женеве 22 декабря. В те же дни Литвинов послал Ленину из Самары несохранившееся письмо, на которое 26 декабря последовал ответ: «Дорогой друг! Спешу ответить на Ваше письмо, которое мне очень и очень понравилось. Вы тысячу раз правы, что надо действовать решительно, революционно и ковать железо, пока горячо. Согласен также, что надо объединять именно комитеты большинства… Наконец, Вы тысячу раз правы также, что надо действовать открыто»[95]. В том же письме сообщалось, что Литвинов рекомендован в состав Бюро комитетов большинства – на достаточно высокий партийный пост.

Ободренный Папаша с удвоенной энергией спешит из Самары в Саратов, Москву, Минск, всюду добиваясь поддержки большевиков. В начале января он приехал в Петербург – вероятно, по просьбе Ленина, чтобы изучить обстановку, хотя в столицу с той же целью уже был направлен Красин. Обстановка была тревожной: Собрание фабрично-заводских рабочих, которое направлял священник Георгий Гапон, готовило грандиозное шествие к Зимнему дворцу, в город были вызваны войска. Почему-то Литвинов, в отличие от Красина, не стал дожидаться развязки событий и уехал за два дня до трагических событий 9 января. Узнав о них по дороге в Вильно, сразу же повернул к Риге, и не зря – после сообщений о событиях в Петербурге местные рабочие забастовали. К этому призвали как русские, так и латышские социал-демократы. 13 января состоялась многотысячная демонстрация, участники которой пытались прорваться к дворцу генерал-губернатора, но, как и в столице, были встречены огнем. Погибло около 70 человек, после чего забастовка стала всеобщей. Вскоре в Латвии, где оружия у населения было существенно больше, чем в России, стали создаваться отряды боевиков, нападавших на госучреждения и полицейские участки.

Роль Литвинова во всем этом была не слишком заметна – он сумел наладить отношения с латышскими радикалами, но по настоянию Ленина занимался прежде всего подготовкой к съезду. Большевики, завоевав поддержку местных организаций, спешили с его созывом, в то время как меньшевики, напротив, затягивали дело, а потом и вовсе отказались участвовать в съезде. Несмотря на это, в Россию были посланы проекты съездовских документов, и в конце января Литвинов отослал Ленину решение Рижского комитета: «Пишу Вам по поручению бюро. Декларация выработана. Принципиально не отличается от проекта»[96]. С той же целью 9 февраля в Москве было созвано совещание членов ЦК и местных партийцев, которое «накрыла» полиция – уйти удалось только опытному конспиратору Красину. В начале марта он добрался до Ростова, где подписал с ленинским эмиссаром Сергеем Гусевым[97] соглашение о созыве съезда в середине апреля в Лондоне. Каждому местному комитету требовалось в течение 10 дней выбрать делегата на съезд и обеспечить его отправку за границу. Рижский комитет выбрал своим делегатом Литвинова, который в конце марта выехал за границу.

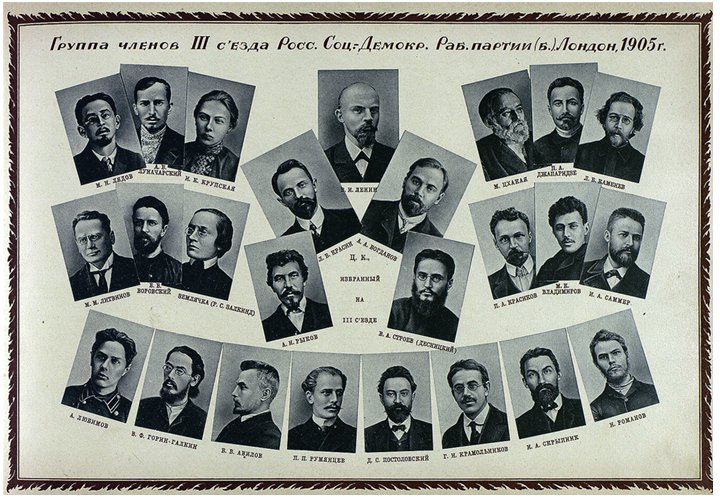

В Лондоне он оказался уже не впервые, поэтому чувствовал себя вполне уверенно, в отличие от подпольщиков из российской глубинки. Если они, боясь выйти наружу, спали вповалку в квартире эмигранта Н. Алексеева – там же, где проходили заседания съезда, – то Литвинов снял комнатку неподалеку. Все две недели он почти не вмешивался в прения; тон задавали Ленин, Красин и Богданов, вполне согласные в том, что следует немедленно призвать пролетариат к вооруженному восстанию. По их предложению была принята резолюция: «III съезд РСДРП признает, что задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы с самодержавием путем вооруженного восстания является одной из самых главных и неотложных задач партии в настоящий революционный момент. Поэтому съезд поручает всем партийным организациям: а) выяснять пролетариату путем пропаганды и агитации не только политическое значение, но и практически-организационную сторону предстоящего вооруженного восстания; б) выяснять при этой пропаганде и агитации роль массовых политических стачек, которые могут иметь важное значение в начале и в самом ходе восстания; в) принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к выработке плана вооруженного восстания и непосредственного руководства таковым»[98].

27 апреля, перед отъездом из Англии, делегаты съезда во главе с Лениным навестили могилу Маркса на кладбище Хайгейт. Они были взволнованы: их пророк, считавший Россию дикой и отсталой деспотией, не мог и подумать, что именно с нее начнется шествие всемирной революции!

Литвинову вместо возвращения в Ригу предстояла поездка в Берлин. По поручению Ленина он должен был наладить канал поставки в Россию оружия, закупленного в Европе. Конечно, ружья и пистолеты можно было купить и в российских городах – или украсть у владельцев, на военных складах и оружейных заводах. Но этого было мало: вождь большевиков всерьез планировал вооружить многотысячную армию революционеров. В европейских странах производство оружия, в отличие от России, в основном находилось в частных руках и приобрести его в большом количестве было легче. Конечно, этого не могли сделать какие-то подозрительные иностранцы – требовалось участие государственных структур. Поэтому большевики прибегли к помощи европейских социал-демократов, которые во многих странах заседали в парламенте и занимали важные посты. Правда, в Англии этого не было, но именно здесь ленинцам удалось в канун съезда закупить первую крупную партию винтовок.

Делегаты III съезда РСДРП. (Из «Альбома по истории ВКП(б)», 1926 г.)

Деталей этого историки до сих пор не знают, но есть версия, что дело не обошлось без Федора (Теодора) Ротштейна – эмигранта из России, имевшего плотную связь как с русскими революционерами, так и с британской разведкой[99]. Он деятельно помогал бежавшим из России социал-демократам устроиться в Англии и «разруливал» их возникавшие время от времени противоречия с властями (позже это пригодилось и Литвинову). Возможно, конечно, что он занимался этим из чистого альтруизма и любви к землякам – это вполне подходило ученому чудаку, которым выглядел Федор Аронович. Только редкие друзья, знавшие про его острый и циничный ум и железные нервы, подозревали, что его действия вписываются в планы британской разведки. Хотя в тот период традиционная враждебность России и Британии ослабла в преддверии столкновения с Германским рейхом, другом нашей страны «коварный Альбион» не стал. Здесь, как и во всей Европе, кипело негодование по поводу расправ царских властей с революционерами, а в Азии не утихала «большая игра» русских и британских спецслужб. Ходом в этой игре вполне мог стать груз оружия, отправленный большевикам.

Федор Ротштейн. (Из открытых источников)

Но если и так, то англичане были не настолько щедры, чтобы отдавать винтовки даром. Любые поставки требовалось оплачивать, а казна партии была почти пуста. Красин на съезде доложил, что расходы ЦК достигли 6000 рублей в месяц, а для подготовки восстания требовалось как минимум в 10 раз больше. Именно ему поручили добыть нужные средства, для чего он отправился в Россию и занялся «окучиванием» богачей, сочувствовавших социал-демократическим идеям. Позже он вспоминал: «Одним из главных источников было обложение всех… оппозиционных элементов русского общества, и в этом деле мы достигли значительной виртуозности»[100].

Одним из главных «обложенных» стал старый красинский знакомый Савва Морозов, но вскоре он бежал во Францию – то ли от полиции, то ли от революционеров – и там погиб при странных обстоятельствах. Молва обвиняла в гибели миллионера большевиков, получивших по его завещанию крупную сумму. Но таких, как Морозов, было мало, а к концу 1905 года богачи, напуганные кровавым разгулом революции, почти прекратили поддержку партии.

Оставался другой возможный источник – помощь извне. Бережливые англичане, союзные России французы и еще не рассорившиеся с ней немцы денег революционерам давать не собирались. В богатые Соединенные Штаты большевики весной 1906 года отправили для изыскания средств писателя Максима Горького, но ему удалось собрать всего 50 тысяч долларов. Была еще воевавшая с Россией Япония, щедро дававшая деньги эсерам, финским, польским и кавказским националистам. Социал-демократы тоже имели шанс прильнуть к японской кормушке – в июле 1904 года Ленин и Плеханов встретились в Женеве с полковником Мотодзиро Акаси, но меньшевики, уже тогда настроенные оборончески, не захотели брать деньги у врага. Ленинцы, не столь щепетильные, попытались завязать с японцами свои отношения, но тем временем война закончилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 313. Д. 2154. Л. 45.

2

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1224. Л. 52.

3

Майский (Ляховецкий) Иван Михайлович (1884–1975) – дипломат, революционер, историк. С 1922-го в НКИД, был полпредом в Финляндии и Великобритании.

4

Шейнис З.С. Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек. М.,1989. С. 362.

5

Шейнис Зиновий Савельевич (1913–1992) – журналист и писатель. Работал в газете «Труд», после войны – в Радиокомитете и издательстве «Прогресс». Автор книг и статей, посвященных Литвинову и другим советским дипломатам.

6

Hindus M. Crisis in the Kremlin. N.Y., 1952. Р. 55.

7

Шейнис З.С. Указ. соч. С. 363.

8

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 25. Л. 28а.

9

Гнедин (Гельфанд) Евгений Александрович (1898–1983) – сотрудник НКИД, сын известного авантюриста А.Л. Гельфанда-Парвуса. В 1939–1955 гг. находился в заключении, позже правозащитник и автор мемуаров.

10

Гнедин Е. А. Выход из лабиринта. М., 1994. С. 14.

11

Гершельман Эдуард Евгеньевич (1903–1939) – юрист, в 1934–1938 гг. главный секретарь НКИД. Казнен в годы Большого террора.

12

Рощин А.А. НКИД в 30-е годы // Дипломатический ежегодник. М.: Международные отношения, 1995. С. 211.

13

Назаров Павел Степанович (1911–1941) – сотрудник НКИД, в 1938–1939 гг. референт Литвинова. Казнен в годы Большого террора.

14

Коллонтай А.М. Дипломатические дневники. 1922–1940. Т. 2. М., 2001. С. 432–433.

15

Советские полпреды стали называться послами в 1941 г.

16

Штейн Борис Ефимович (1892–1961) – дипломат, сотрудник НКИД с 1920 г., полпред в Финляндии и Италии, позже преподаватель Высшей дипломатической школы.

17

О нем см.: https://www.berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer2/

18

«Записки для дневника» М.М. Литвинова. М., 2023.

19

Литвинов М.М. Внешняя политика СССР. Речи и заявления 1927–1935. М., 1935.

20

Документы внешней политики СССР (далее ДВП). Т. 1—26. М., 1959–2016.

21

Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–1945. Т. 1–2. М., 1984; Год кризиса. Документы и материалы. 1938–1939. Т. 1–2. М., 1990; Советско-американские отношения. 1939–1945. М., 2004 и др.

22

1905. Материалы и документы. Боевая группа при ЦК РСДРП(б). М., 1927; Первая боевая организация большевиков. 1905–1907 гг. М., 1934;

23

Лоу-Литвинова А. Бегство со светлого берега. М., 2012.

24

Дэвис Джозеф (1876–1958) – дипломат, юрист, один из богатейших людей США. Был послом в Москве в 1937–1938 гг., подружился с Литвиновым и помогал ему в годы исполнения обязанностей посла в Вашингтоне.

25

Pope A.U. Maxim Lirvinov. N.Y., 1943.

26

Op. cit. P. 179.

27

Philips H.D. Between the Revolution and the West: A Political Biography

28

Holroyd-Doveton J. Maxim Litvinov: a biography. L., 2013.

29

Carswell J. Teh Exile: А life of Ivy Litvinov. London, 1983.

30

Дэйвис Дж. Посол к Сталину. М., 2021; Хильгер Г., Мейер А. Россия и

31

Эрлихман В.В. Леонид Красин. Красный лорд. М., 2022.

32

Даты до февраля 1918 г. даются по старому стилю, когда речь идет о событиях в России, и по новому – в Европе.

33

НИАБ. Ф. 100. Оп. 1. Д. 197. Л. 600–601, 603.

34

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1918/feb/25/m-litvinoff

35

Pope A. Op. cit. P. 34.

36

Rakovsky P. My Life as a Radical Jewish Woman. Bloomington (IN), 2002. Р. 90.