Полная версия:

Максим Литвинов. От подпольщика до наркома

Все перечисленное дает возможность создания первой полноценной биографии Максима Литвинова, свободной и от романтической идеализации, и от тенденциозного очернения. Интерес к этому герою зародился у автора во время работы над биографией другого основоположника советской дипломатии – Леонида Красина[31]. Надо сказать, что оба ветерана большевистской партии относились друг к другу весьма неприязненно. Да и вообще Литвинов мало напоминал привычный образ дипломата – вежливого, церемонного и «приятного во всех отношениях». Многие современники пишут о его прямоте, переходящей в грубость, о резких и порой циничных высказываниях в адрес советских и зарубежных политиков, которых он считал (часто не без основания) дураками, мерзавцами или теми и другими сразу.

Не обладал он и светским лоском, безупречными манерами, способностью поддержать разговор на любую тему, как Чичерин или Красин. Зато дипломату вполне подходит другое литвиновское свойство – умение хранить секреты. С юности он был молчуном, не сообщавшим окружающим ни словом больше того, что им позволялось знать. Это пригодилось и в подпольной работе, и в дипломатической карьере, вписавшись в обычай большевистских вождей тщательно прятать свою приватную жизнь от чужих глаз. Из его документов, как и из свидетельств окружающих (кроме разве что членов семьи), почти невозможно узнать, какие чувства он испытывал, какие книги любил и о чем на самом деле думал.

Поневоле покажется, что правы конспирологи, приписывающие Литвинову ключевую роль в связях большевиков с британской разведкой или реализации пресловутого «сионистского заговора». Но ввиду полного отсутствия доказательств этого возникает другая версия – что, если за его скрытностью не таилось ничего, кроме усвоенной с детства привычки таиться и защищаться от враждебного мира? Чтобы понять, как эта привычка возникла, как тихий, погруженный в учебу еврейский мальчик – «ботаник», как сказали бы сейчас, – превратился в отчаянного революционера, нужно обратиться к юности Литвинова, к самому началу его пути.

Основные даты жизни и деятельности М.М. Литвинова[32]

1876, 5 (17) июля – Меер-Генох Валлах родился в Белостоке в семье коммерсанта Моше Валлаха и его жены Ханы.

1893 – после окончания реального училища записался вольноопределяющимся в армию, служил в Закавказье.

1898 – устроился бухгалтером на пеньковую фабрику в г. Клинцы Черниговской губернии.

1900 – стал членом Киевского комитета РСДРП, принял участие в организации подпольной типографии.

1901, 17 апреля – арестован полицией, помещен в Лукьяновскую тюрьму в Киеве.

1902, 18 августа – бежал из тюрьмы с 10 другими революционерами. После прибытия в Цюрих стал агентом по распространению газеты «Искра». Познакомился с Лениным.

1903, апрель – стал членом администрации Заграничной лиги русской революционной социал-демократии.

1904, март – вернулся в Россию для нелегальной работы. Жил в Новозыбкове, Вильно, Риге.

1905, апрель – участвовал в работе III съезда РСДРП в Лондоне как делегат Рижской организации.

Октябрь – декабрь – участвовал в издании большевистской газеты «Новая жизнь» в Петербурге.

1906, февраль – выехал в Европу для организации закупок оружия, обосновался в Париже.

Ноябрь – неудачная попытка доставить купленное Литвиновым оружие из Болгарии в Россию на яхте «Зора».

1907, май – присутствовал на V съезде РСДРП в Лондоне. Знакомство со Сталиным.

1908, 4 января – арестован в Париже после попытки размена похищенных в Тифлисе денег. После освобождения выехал в Англию.

1909 – получил работу в лондонском издательстве «Уильямс энд Норгейт».

1913, ноябрь – стал представителем ЦК РСДРП(б) в Международном социалистическом бюро.

1916, 22 февраля – женился на Айви Лоу.

1918, 3 января – назначен представителем Советской России в Лондоне.

6 сентября – арестован и заключен в Брикстонскую тюрьму. После освобождения покинул Великобританию.

Ноябрь – прибыл в Москву, назначен членом коллегии НКИД.

Декабрь – командирован Совнаркомом в Швецию для установления контактов со странами Запада.

1919, ноябрь – 1921, сентябрь – вел в Копенгагене переговоры об обмене пленными с представителем Великобритании Дж. О’Грейди.

1920, декабрь – 1921, сентябрь – был полпредом РСФСР в Эстонии.

1921, 10 мая – назначен заместителем наркома по иностранным делам.

1922, 10 апреля – 19 мая – участвовал в Генуэзской конференции.

26 июня – 23 июля – возглавлял советскую делегацию на Гаагской конференции.

1927, ноябрь – декабрь – принял участие в четвертой сессии Подготовительной комиссии по разоружению в Женеве.

1929, 9 февраля – подписание СССР и рядом соседних стран мирного «протокола Литвинова».

1930, 21 июля – назначен наркомом по иностранным делам СССР.

1932, февраль – декабрь – возглавлял советскую делегацию на Международной конференции по разоружению в Женеве.

31 октября – отплыл на лайнере «Беренгария» из Гавра в США для установления дипломатических отношений.

1935, 17 января – выступая в Лиге Наций, выдвинул тезис о неделимости мира.

1936, июнь – июль – участвовал в конференции о режиме черноморских проливов в швейцарском городе Монтрё.

1937, 28 мая – выступил на заседании Совета Лиги Наций, осудив иностранное вмешательство в гражданскую войну в Испании.

1937–1938 – арест большинства заместителей Литвинова и руководителей отделов НКИД.

1938, 21 сентября – выступил на заседании Совета Лиги Наций с последней большой речью, в которой критиковал англо-французскую политику в отношении Германии.

1939, 3 мая – снят с должности наркома.

1941, 21 февраля – выведен из состава ЦК ВКП(б).

29 сентября – 1 октября – участвовал в Московской конференции.

10 ноября – назначен послом в США и заместителем наркома иностранных дел.

1942, 1 января – подписал с лидерами США и Великобритании Вашингтонскую декларацию.

1943, 21 мая – вернулся из Вашингтона в Москву.

4 сентября – возглавил Комиссию по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства при НКИД.

1946, 24 августа – освобожден от должности заместителя министра иностранных дел.

1951, 31 декабря – скончался в своей квартире в Доме правительства.

Часть первая

От Белостока до Лондона

(1876–1918)

Глава первая

На перекрестке стран и эпох

Меер-Генох Мовшевич Валлах, ставший позже Максимом Литвиновым, имел нередкое для русского социал-демократа происхождение – он родился в буржуазной еврейской семье. Случилось это 5 июля 1876 года в Белостоке, на стыке будущей Белоруссии, Польши и Германии. Этот город, название которого (Białystok) означает по-польски «течение реки Белой», был основан на этой самой реке в XV веке и долгое время оставался скромным местечком с полусельским населением. Когда он в 1719 году получил городские права, там начали селиться евреи, приезжавшие из других польских и немецких городов. В 1765 году они уже составляли пятую часть трехтысячного населения городка. После третьего раздела Польши в 1795 году. Белосток отошел к Пруссии, но в 1807-м был передан России. В середине XIX столетия там начало бурно развиваться текстильное производство, что привело к росту населения – в начале следующего столетия там жило около ста тысяч человек, и евреев среди них было почти 70 %. Большинство их вело привычную патриархальную жизнь, исправно посещало синагогу и посылало детей в религиозные школы.

До начала текстильного бума многие белостокские евреи, пользуясь близостью границы и знанием немецкого языка, промышляли контрабандой. Вероятно, к ним принадлежал и первый известный предок нашего героя Давид Валлах, который вряд ли говорил по-русски, но проявил себя истинным патриотом империи. Об этом мы узнаем из документов Национального исторического архива Белоруссии в Гродно, где говорится, что весной 1812 года Давид – человек «весьма расторопный, пронырливый и скрытный» – в паре с провиантским чиновником Иовельсоном дважды отправлялся в Польшу для сбора информации о военных приготовлениях Наполеона против России. Об этом правитель Белостокской области С.А. Щербинин дважды – 29 апреля и 6 мая – сообщал военному министру М.Б. Барклаю-де-Толли[33].

Архивы Белостока, как и других польских городов, сильно пострадали в годы Второй мировой войны – особенно архивы еврейской общины, которые нацисты целенаправленно уничтожали. Многие данные о предках Литвинова не сохранились, но из списков домовладельцев мы знаем, что уже в 1806 году купец Давид Моше арендовал часть дома на улице Васильковской – того же дома, где позже проживал купец Давид Валлах. В тот период у польских евреев только начали закрепляться фамилии, которые прежде заменялись отчествами. Таким образом, Давид был сыном некоего Моше, или Моисея, – это имя стало в роду наследственным.

О его более отдаленных предках можно судить только по фамилии. Иногда утверждается, что она означает «валах», то есть уроженец Валахии, части будущей Румынии. На самом деле фамилия происходит от слова walha, или «чужеземец», которым древние германцы называли римлян и вообще всех жителей Южной Европы. В средневековой Германии так звали итальянцев, реже французов, а по-польски Италию до сих пор называют Włochy. Таким образом, прозвище, а затем и фамилию Валлах (а также Вулих, Блох, Блок и т. д.) обычно получали немецкие евреи, прибывшие из Италии, где в XVII веке свирепствовала католическая реакция. От иудеев требовали обращения в «истинную веру», а отступников ждали суровые кары, поэтому они бежали в Германию, а оттуда в Польшу – там короли и магнаты привечали евреев, помогающих развивать торговлю и ремесла.

В Белостоке Давид Валлах был первым, кто носил эту фамилию, но его семейство оказалось весьма плодовитым. У его старшего сына Абрама Янкеля (1805–1854) с женой Рохлей (Рахилью) родились сыновья Моше (Мошко), Герш и Шабтай; последний сделался раввином в соседнем местечке Ружаны и прославился благочестием. Что касается Моше, родившегося около 1830 года, то он стал отцом нашего героя. Правда, не сразу – судя по метрическим книгам, сохранившимся в архиве Белостока, от первой жены Эльки у него родились сын Абрам-Янкель и дочь Ципа. После смерти Эльки в 1867 году Моше женился вторично и стал отцом еще трех сыновей (Меера, Гдали и Шепселя-Вигдора) и двух дочек Риви и Эсфири (Эстер). Его новую жену звали Хана (в русифицированном варианте Анна) Гиршевна, а вот с ее девичьей фамилией возникает неясность. Часто ей приписывают фамилию Финкельштейн, что на идише означает «искрящийся камень» (то есть кремень). В антисемитских пафлетах самому дипломату дают «настоящую» фамилию Литвинов-Финкельштейн. чтобы подчеркнуть его еврейство – ведь фамилия Литвинов была не столько еврейской, сколько русской или украинской. Но наш герой никак не мог носить эту двойную фамилию (как и Валлах-Финкельштейн, тоже порой называемую), поскольку в Российской империи фамилия практически всегда присваивалась по отцу.

Базарная площадь в Белостоке. Открытка 1910 г.

Известно, однако, что в 1920 году (а возможно, и в другие годы) Литвинов встречался в Европе со своим братом, которого звали Исаак Финкельштейн. Известно также, что в Англию в 1908 году он въехал с паспортом на имя некоего Давида Мордковича Финкельштейна[34]. Паспорт мог быть поддельным – у опытного подпольщика их всегда была целая пачка, – но мог и принадлежать кому-либо из родственников, например покойному мужу матери. Выдумщик Поуп в данном случае, вероятно, был прав, сообщая в своей книге, что у супругов Валлах «было три группы детей: от ее первого мужа, его первой жены и от их собственного брака»[35]. Он сообщает также, что мать Меера – «трудолюбивая маленькая женщина с добрым лицом и большим сердцем» – имела девичью фамилию Перло, то есть Жемчугова.

Сначала отец был хлеботорговцем: ездил с фургоном по соседним деревням, скупал там зерно и вывозил на продажу в Пруссию. Потом прогорел из-за большой конкуренции и завел оптовую торговлю аптечными товарами на улице Школьной (сохранилась его реклама в газете 1870-х годов). Это дело тоже не пошло на лад, и в конце концов Моше Валлах стал служащим в конторе богатого банкира Элиху Малоха (он же Илья Мейлах). Сохранились любопытные воспоминания Пуа Раковской (1865–1955) – участницы сионистского движения, которая в юности жила в Белостоке по соседству с Валлахами. По ее словам, Моше Валлах (в тексте Волох) «был не только весьма ученым человеком, но и «маскилом», умником в полном смысле слова»[36]. Имеется в виду его принадлежность к Га-скале – реформаторскому течению в иудаизме, которое поощряло стремление евреев приобщиться к европейской науке и культуре.

Еще более хвалебно пишет о Валлахе-старшем Поуп: «Он был образованным человеком, интересовавшимся современной литературой, особенно Тургеневым, Достоевским и Толстым, с тщательно собранной библиотекой, и в каком-то смысле его дом был центром притяжения белостокской интеллигенции. Люди заходили к нему за книгами и усаживались вокруг самовара, чтобы обсудить свежие новости из Санкт-Петербурга и Москвы или последние публикации Александра Герцена и Михаила Бакунина. Часто споры по типично русскому обычаю затягивались до позднего вечера»[37]. Насчет Бакунина автор явно перебарщивает – вкусы у провинциалов были попроще, и тут скорее можно верить выходцу из Белостока Шейнису: «В домах местной разноязыкой интеллигенции читали надрывные стихи Надсона, передавали друг другу маленькие рисованные портретики Софьи Перовской и Андрея Желябова, тайком ставили любительские спектакли, в которых раздавались робкие монологи против тиранов»[38].

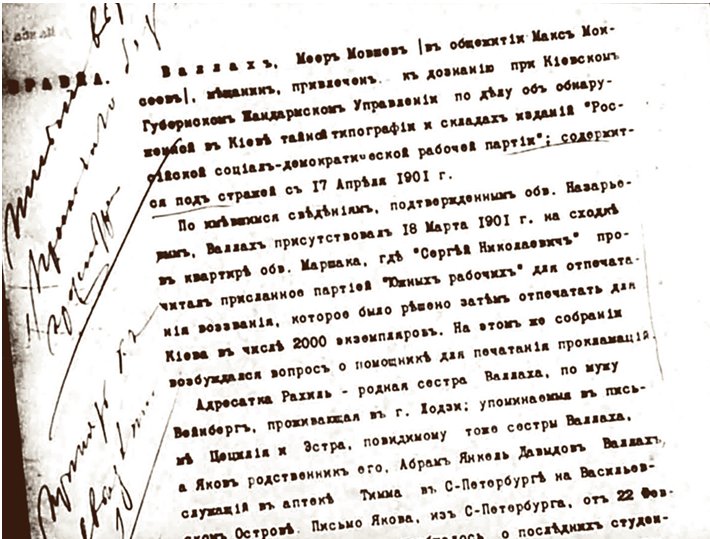

О количестве братьев и сестер Литвинова имеются разные свидетельства. Кое-что на этот счет говорится в донесении киевской полиции, где речь идет о его отправленном в мае 1902 года письме из тюрьмы: «Адресатка Рахиль – родная сестра Валлаха, по мужу Вейнберг, проживающая в г. Лодзи; упомянутые в письме Цецилия и Эстра повидимому тоже сестры Валлаха»[39]. Рахиль, как и упомянутая в другом документе Фейга Вайслиц, могла быть дочерью или просто родственницей Ханы Валлах. Цецилия – сводная сестра Меера Ципа, а Эстра – его родная младшая сестра Эсфирь, родившаяся в 1877 году. Метрические записи о рождении остальных сестер и братьев нашего героя, как и его самого, не сохранились. Известно, что его старшая сестра Ривка уже в начале 1890-х годов покинула империю вместе со своим женихом, бежавшим от воинской повинности, – о них еще будет повод вспомнить.

Купеческая улица – деловой центр Белостока. Открытка 1903 г.

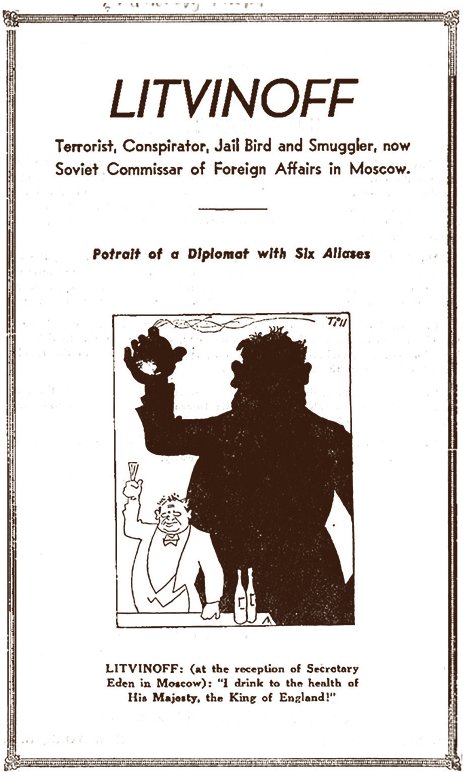

Родственники Литвинова упоминаются и в изданной в 1936 году неким «Гансом Андерсеном» антисемитском памфлете с длинным названием «Литвинов: террорист, заговорщик, уголовник и контрабандист, ныне советский комиссар иностранных дел»[40]. Этот типичный продукт нацистской пропаганды собрал все доступные данные о семье наркома. Со ссылкой на британскую «Дейли экспресс» там говорится, что его сестра жила в 30-х годах в Варшаве, где «домовладелец выкинул ее на улицу, поскольку она не могла уплатить сто марок долга. В тот раз она горько жаловалась, что ее знаменитый брат ничем ей не помог»[41]. Далее упомянут младший брат Литвинова Савелий (Шепсель), ставший незадолго до этого известным всей Европе – о нем тоже будет сказано далее. Говорится и о другом брате, который «откликается на имя ребе Янкеля Валлаха и проживает в Белостоке, Лодзи и Варшаве». Автор брошюрки живописует, как однажды этот бедный раввин пришел на железнодорожный вокзал, чтобы увидеть своего брата, проезжавшего через Белосток в Женеву: «Ему позволили несколько минут пообщаться с ним на платформе. Он много говорил о деньгах, которыми могущественный Меер Валлах мог бы с ним поделиться, но тот лишь дал ему сигару и поспешил обратно в вагон»[42]. Далее сказано, что сын раввина Азриэл смог добраться до Москвы, где пытался встретиться с дядей, но дочка последнего Татьяна отказала ему.

Донесение о революционной деятельности М. Валлаха с упоминанием его родных. (Из открытых источников)

Эта любопытная история упоминается и в «Белостокской памятной книге» – собрании историй о еврейском Белостоке и его уроженцах, которое было вывезено уцелевшими после войны жителями города в США и там издано. Там цитируется интервью, взятое польским журналистом у раввина Янкеля Валлаха – «седовласого патриарха в длиннополом черном одеянии и меховой шапке». На вопрос, помогал ли ему брат когда-нибудь, он ответил: «Нет, никогда! Однажды я сильно заболел и написал ему, прося немного денег.

Обложка книги Г. Андерсена о Литвинове

Его секретарь ответил, что советский закон запрещают вывозить русские деньги за границу, и министр иностранных дел Литвинов не станет нарушать этот закон»[43]. На вопрос, когда ребе последний раз виделся с братом, был дан ответ: «Пару лет назад. Я был тогда в Белостоке и узнал, что через него идет в Женеву скорый поезд с моим братом. Я пошел на платформу, чтобы увидеть его, но полиция и охранники меня не пускали. Тогда я стал кричать: «Меер! Меер!» Мой брат выглянул в окно вагона, узнал меня и вышел на платформу. Мы поговорили пару минут, он дал мне дорогую сигару и немного рассказал о своей жизни советского министра. Когда я стал упрекать его в том, что он утратил веру в Бога, он спросил: «Откуда ты это знаешь?» – и поспешил обратно в вагон»[44].

Странное дело – интервью датировано 1938 годом, а антисемитская брошюрка, описывающая тот же случай, вышла двумя годами раньше. Видимо, составители «Памятной книги» перепутали дату. В любом случае можно не сомневаться, что очень скоро боголюбивый ребе и вся его семья стали жертвами нацистов, захвативших Белосток в 1941 году. Уже в первые дни оккупации они сожгли сотни евреев в исторической Большой синагоге, а позже уничтожили практически все еврейское население города – более 40 тысяч человек. Среди немногих выживших оказался и упомянутый сын раввина Азриэл Валлах – в базе данных жертв Холокоста сказано, что ему удалось бежать из Треблинки и после войны уехать в Израиль.

Сам Литвинов не любил вспоминать детские годы. В воспоминаниях, написанных в 1930-х годах, он подытожил: «Мои детство и юношество ушли в весьма туманную даль, и я это очень мало помню. Не стоит об этом рассказывать»[45]. Все, что мы знаем, – воспоминания упомянутой Пуа Раковской: «Меер учился в хедере у ребе Калмана Саперштейна и прочел однажды замечательную проповедь на бармицву[46]. Один из тех, кто ее слышал, муж моей кузины ребе Залман Бен-Тувим, говорил, что Меер Валлах – большой негодник, но очень умен. Ребе Калман часто говорил, что этот шойгец (озорник. – В.Э.) когда-нибудь станет важной персоной»[47]. Понятно, что мемуаристка писала это много лет спустя, уже зная о советской карьере «негодника» и относясь к ней крайне отрицательно.

Все биографы нашего героя отмечают случай, о котором он пишет в воспоминаниях: «С царской тюрьмой я познакомился, когда мне было пять лет. Не думайте, товарищи, что царское правительство обладало даром предвидения и хотело посадить меня за мою деятельность. Жандармерия относилась подозрительно к моему отцу. Однажды меня, пятилетнего мальчика, разбудили среди ночи, стали рыться в моей постели и т. д. Надо сказать, товарищи, что отец этого не заслужил. Он никакого понятия о социализме не имел и в революционном движении не участвовал, но дело заключается в том, что один хлеботорговец из-за конкуренции написал на него донос, что он занимается социалистической деятельностью. В доказательство этого он указывал на то, что отец мой часто ездил за границу. Результатом этого было то, что его продержали недель шесть в тюрьме и на два года оставили под надзором полиции»[48]. Далее Литвинов говорит, что почему-то ему единственному из членов семьи разрешили навещать отца в тюрьме и это оставило «глубокий след» в его душе.

Н. Корнев в своей книге описал этот сюжет в слезливо-галантерейном стиле: «Дружная трудовая семья. Глава семьи, мелкий служащий, дома отдыхает от хозяйского произвола и рассматривает свой домашний очаг как некую надежную гавань среди бурного житейского моря. И вдруг глубокой ночью раздается грубый, наглый стук в дверь. В квартиру врываются царские жандармы. Происходит обыск, жестокий в своей бессмысленности, циничный в своих подробностях»[49]. Советский агитпроп всегда приписывал революционерам «трудовое» происхождение – например, отца Красина, высокого полицейского чина, в биографиях тоже называли «мелким служащим».

П. Раковская утверждает, что семья Валлахов, несмотря на обилие детей (не менее восьми от трех браков), жила довольно обеспеченно, поскольку ее глава был не простым клерком, а «человеком», или доверенным лицом, банкира Мейлаха, выполнявшим его важные поручения. Он имел большую квартиру на престижной Новолипской улице и пользовался уважением в городе. А вот хлеботорговцем он к тому времени уже не был (о чем пишет и Литвинов), и конкурент никак не мог на него донести. Х. Филлипс приводит более правдивое объяснение: после убийства Александра II полиция в разных, в первую очередь пограничных, губерниях на всякий случай хватала всех подозрительных, и «умник» Валлах, что вполне понятно, попал в их число[50]. А. Поуп, как обычно, придает истории фантастический оттенок: «У Валлаха было множество верных друзей, и толпа много часов ждала перед тюрьмой, чтобы приветствовать его освобождение»[51].

Тот же автор пишет, что арест отца превратил Литвинова (в пять лет!) в революционера так же радикально, как Владимира Ульянова – казнь брата. На самом деле все было куда сложнее. Литвинов вспоминает: «С раннего детства я стал интересоваться политикой, читал газеты. Я помню, мой отец с особой гордостью рассказывал, что я вот («мой маленький сын») могу перечислить на память все государства и даже всех министров. Я тогда к министрам относился с большим уважением, чем сейчас, когда я их знаю лично»[52] – фирменный литвиновский юмор. О своих ранних взглядах он пишет так: «Я очень рано стал тем, что можно назвать либерал-радикалом, читал либеральные газеты, возмущался мероприятиями царского правительства, полицейской властью. Очень рано я стал сомневаться в религии и помню, что одной из первых клятв, которые я дал себе в жизни, – это была клятва бороться с религией»[53]. Возможно, это тоже придумано задним числом – юный Меер послушно ходил с родителями в синагогу, да и в хедере, как мы знаем, был на хорошем счету.

Белостокское реальное училище. Открытка конца XIX в.

Революционные взгляды могли зародиться у него в реальном училище, куда отец, как истинный «маскил», отдал его в 13 лет после окончания хедера. Белостокское реальное училище было образовано из гимназии в 1872 году; там преподавали математику, физику, химию, естественные науки. Большое внимание уделялось техническому опыту: «Под руководством преподавателей, иногда инженеров, состоящих при известных сооружениях, заводчиков и фабрикантов, ученики знакомились с производствами на деле»[54]. Из гуманитарных предметов преподавались русский язык и словесность, немецкий и французский языки, история. Проводились уроки физкультуры и рисования, на каникулах учащиеся ездили на экскурсии в недалекую Беловежскую пущу, о чем потом писали сочинения. Училище считалось лучшим учебным заведением города, и его окончили многие известные белостокцы – например, советский журналист Михаил Кольцов (Фридлянд) и его брат, художник-карикатурист Борис Ефимов. Последний, встретившись с Литвиновым в 30-х годах, тепло вспоминал с ним об училище и его многолетнем директоре Александре Егорове по прозвищу Лысый.

Как обстояли дела при Литвинове, сказать трудно, но в 1902 году из 384 учеников 40 % были православными, 37 % – католиками, а иудеев было всего 10 %[55]. Большинство евреев, в отличие от Валлаха-старшего, не желали отдавать сыновей в «богохульное» заведение. Можно не сомневаться, что с межнациональными отношениями в училище были проблемы и юному Мееру приходилось разбираться с обидчиками. Друзей он, похоже, не завел, зато хорошо изучил русский язык – прежде с этим были проблемы, поскольку в семье говорили на идише. Еще он начал читать, однако к русской классике так и не пристрастился: хоть и говорил позже о своей любви к Толстому и Пушкину, но признавался, что предпочитает английских авторов. Лучше дело обстояло с политической литературой – в училище, как и во многих школах, взахлеб читали запрещенные народнические листовки и брошюры. В душе мальчика крепло во все века свойственное юношам желание бороться с несправедливостью, вырваться из душного окружения семьи и школы на волю.