Полная версия:

Максим Литвинов. От подпольщика до наркома

Вадим Викторович Эрлихман

Максим Литвинов

От подпольщика до наркома

© Эрлихман В.В., 2024

© Фонд поддержки социальных исследований, 2024

© ООО «Издательство «Вече», 2024

Автор благодарит за помощь в работе над книгой внучку М.М. Литвинова Машу Слоним-Филлимор, а также Габриэля Суперфина и Александра Кондратьева

Пролог

Падение с Олимпа

Всередине дня 3 мая 1939 года наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова неожиданно вызвали в Кремль. Он был недоволен, собираясь, как обычно, покинуть свой кабинет ровно в пять. В отличие от своего предшественника Чичерина, предпочитавшего работать по ночам, Максим Максимович соблюдал трудовой режим и призывал к тому же подчиненных. Правда, расслабляться не позволял ни им, ни себе – сотрудники наркомата помнили его фразу: «Дипломат должен быть готов к работе 24 часа в сутки».

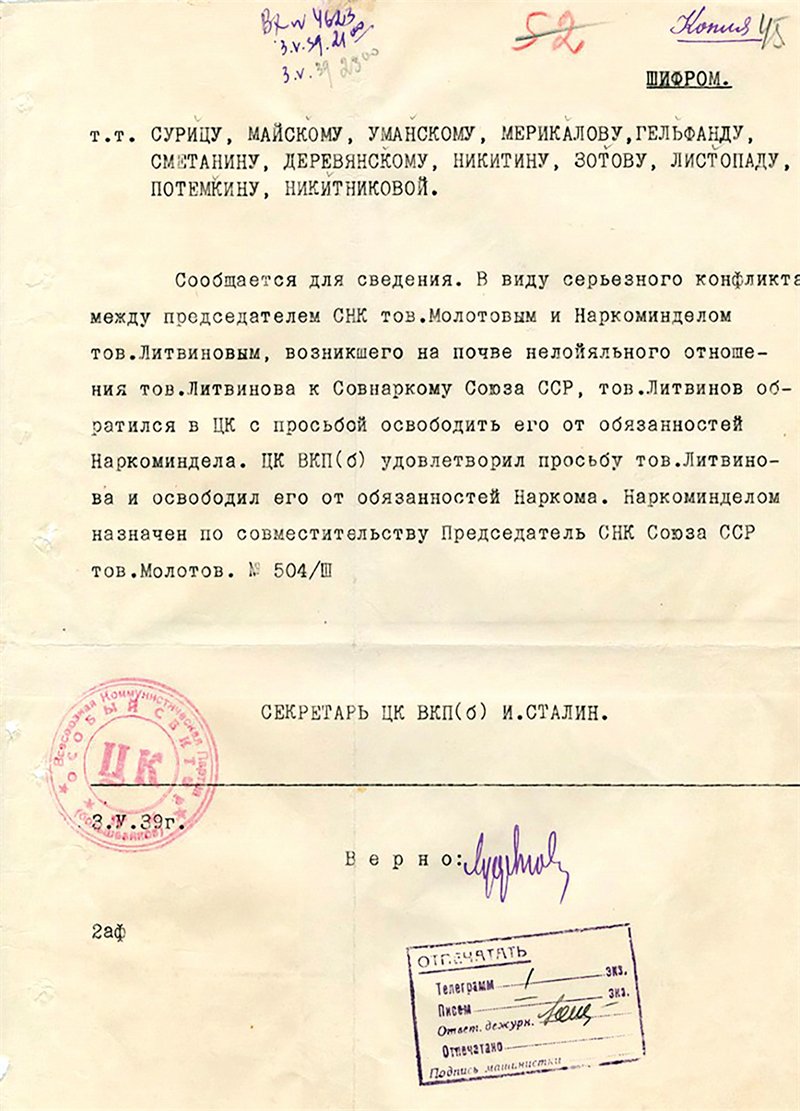

Нарком не знал, что еще утром в советские полпредства за рубежом ушла секретная телеграмма за подписью Сталина. В ней сообщалось: «В виду серьезного конфликта между председателем СНК тов. Молотовым и наркоминделом тов. Литвиновым, возникшего на почве нелояльного отношения тов. Литвинова к Совнаркому Союза ССР, тов. Литвинов обратился в ЦК с просьбой освободить его от обязанностей наркоминдела. ЦК ВКП(б) удовлетворил просьбу тов. Литвинова и освободил его от обязанностей наркома. Наркоминделом назначен по совместительству председатель СНК Союза ССР тов. Молотов»[1]. Через несколько часов собравшиеся в Кремле члены Политбюро во главе с тем же Сталиным приняли краткое постановление:

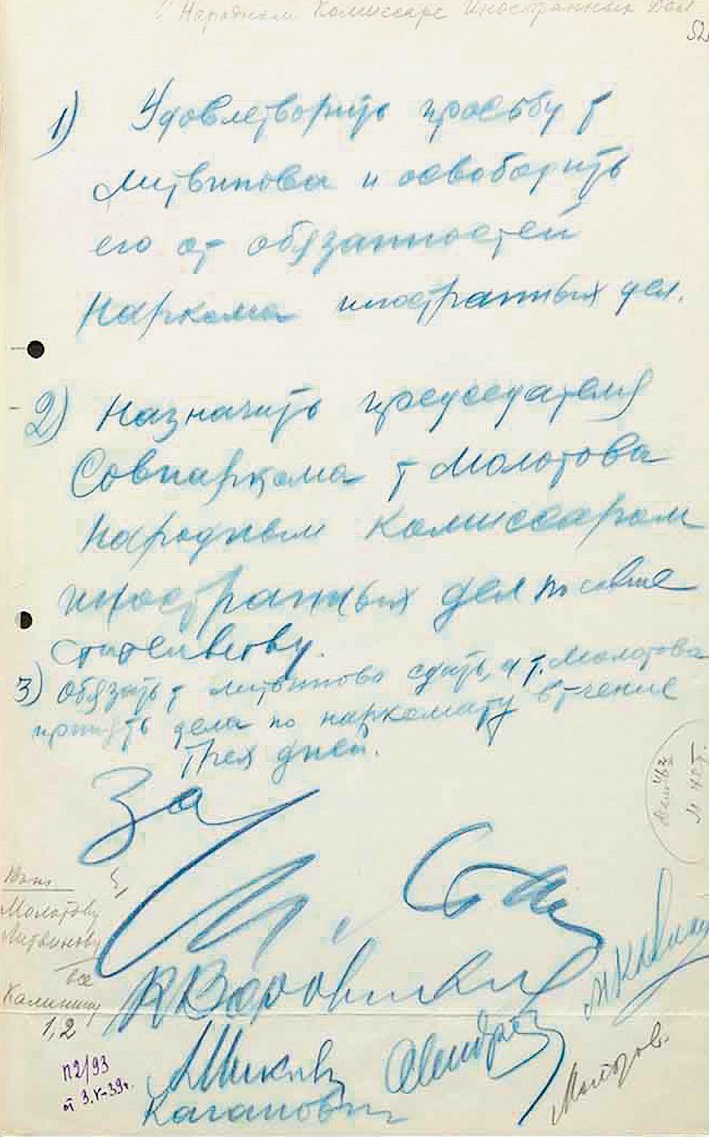

«1) Удовлетворить просьбу т. Литвинова и освободить его от обязанностей наркома иностранных дел.

2) Назначить председателя Совнаркома т. Молотова народным комиссаром иностранных дел по совместительству.

Секретная телеграмма об освобождении Литвинова от обязанностей наркома (АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 313. Д. 2154. Л. 45)

Черновик решения об отстранении Литвинова от должности с подписями членов Политбюро ЦК ВКП(б). 3 мая 1939 г. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1224. Л. 52)

3) Обязать т. Литвинова сдать, а т. Молотова принять дела по наркомату в течение трех дней»[2].

Конечно, ни о какой отставке Литвинов не просил, но о предстоящем падении с Олимпа власти, безусловно, догадывался. Слишком уж натянутыми стали его отношения с ближайшим сталинским соратником Молотовым, давно претендовавшим на его место. Недремлющее внимание к наркому проявляли и «соседи» из НКВД: их круглосуточно не гасившая огни штаб-квартира находилась совсем рядом со зданием НКИД на Кузнецком Мосту. В недоброй памяти 1937-м было арестовано большинство заместителей Литвинова, начальников отделов, полпредов. Несомненно, многие из них дали показания если не о прямой «вражеской работе» наркома, то о том, что он допустил засорение ведомства «чуждыми элементами» – по тем временам это тоже тянуло на высшую меру. Зная понаслышке об «особых методах дознания» на Лубянке, Литвинов, по воспоминаниям его дочери Татьяны, долгое время спал с пистолетом под подушкой, чтобы не даться живым в руки чекистам, не погубить вынужденными признаниями семью и друзей. Еще он не хотел, чтобы его застали раздетым – почему-то это казалось унизительным. Поэтому часто до рассвета не ложился спать, играя с домочадцами в бридж, и лишь потом ненадолго забывался сном. Со времен подпольной молодости он сохранил способность просыпаться в точно заданное время.

Правда, с конца 1938 года террор пошел на спад, «кровавого карлика» Ежова сменил во главе НКВД сталинский земляк Берия, пошли разговоры об исправлении «допущенных ошибок». Но Литвинов по-прежнему не чувствовал себя в безопасности – об этом напомнило совещание в Кремле 21 апреля следующего года, на которое нарком был приглашен вместе со старым другом, полпредом в Лондоне Иваном Майским[3]. Последний позже вспоминал: «Обстановка на заседании была накалена до предела. Хотя Сталин выглядел внешне спокойным, попыхивал трубкой, чувствовалось, что он настроен к Литвинову чрезвычайно недружелюбно. А Молотов буйствовал, непрерывно наскакивал на Литвинова, обвинял его во всех смертных грехах»[4]. Эти слова Майского цитирует литвиновский биограф Зиновий Шейнис[5].

Максим Литвинов. 1936 г. (РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 453)

Правда, ссылок на источник он не приводит, а упомянутое совещание датирует 27 апреля, что мешает относиться к его свидетельству с полным доверием.

Но Литвинова и Майского действительно подвергли на совещании резкой критике – поводы для этого были незначительными, и оба понимали, что дело совсем в другом. Все годы на посту наркома Максим Максимович пытался договориться с Англией, Францией и другими странами о совместной борьбе за мир и безопасность, против постоянно растущей угрозы со стороны нацистской Германии и ее союзников. Ирония судьбы – до этого Литвинова долго считали опасным смутьяном, одним из разжигателей мировой революции, за что арестовывали и высылали из европейских столиц. Теперь он прослыл главным московским миротворцем, убежденным сторонником сотрудничества с Западом. Но это сотрудничество год от года буксовало: ни война в Испании, ни нацистская оккупация Чехословакии не убедили западных лидеров в необходимости объединить силы с СССР против нацизма.

В Кремле это восприняли как провал Литвинова и взяли курс на примирение с Германией – воевать с ней в одиночку Советский Союз не собирался. Возглавить примирение с прежним заклятым врагом нарком не мог: не только из-за своего еврейского происхождения, но и потому, что в глазах всего мира он был символом противодействия нацизму. С тех пор по страницам исторических и околоисторических трудов гуляет множество версий – Литвинов отказался вести переговоры с немцами, немцы поставили условием переговоров его снятие с поста, он сам в гневе попросил отставки, поняв, что его линия поставлена под угрозу… О том, насколько это верно и была ли тогда у Литвинова (как и у Молотова) своя линия, мы поговорим позже. Пока лишь скажем, что еще 1 мая он вместе с другими лидерами страны поднялся на трибуну на Красной площади, чтобы приветствовать празднующих.

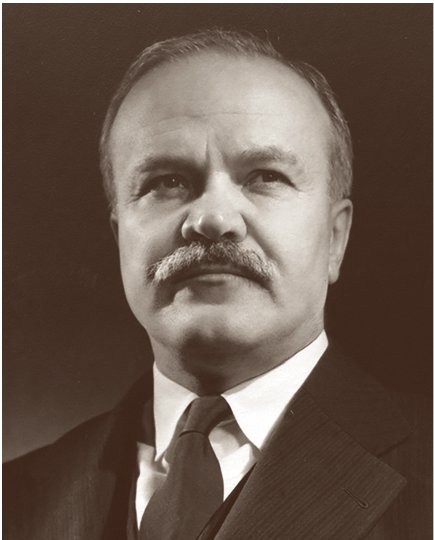

Вячеслав Молотов. Конец 1930-х гг. (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599)

Однако нарком не удивился неожиданному вызову в Кремль, о котором позже с его слов поведал в воспоминаниях американский писатель Морис Хиндус: «Теперь, когда Литвинов мертв и не может понести наказания за откровенный разговор с иностранными журналистами, можно рассказать историю битвы вокруг нацистско-советского пакта. Вызванный на совещание к Сталину и Молотову, он горячо возражал против этого пакта, в то время как Молотов выступал «за». Окончательно выйдя из себя, Литвинов стукнул кулаком по столу и предупредил своих оппонентов, что Гитлер ни за что не сдержит своего слова и в итоге все равно начнет войну с Россией. Сталин тут же потребовал его отставки, и Литвинов незамедлительно согласился»[6].

В большинстве книг и статей о Литвинове приводится другая версия, изложенная в книге З. Шейниса. Согласно ей, нарком утром 4 мая, еще ничего не зная, подъехал на служебной машине к зданию на Кузнецком и увидел, что оно оцеплено войсками НКВД. Он уже понимал, что случилось, и не удивился, когда вскоре в его кабинете появились Молотов, Маленков и Берия, сообщившие, что он освобожден от должности. Спустя некоторое время после ухода незваных гостей он уехал на дачу, в любимую Фирсановку. Там он застал тех же энкавэдэшников, двое из которых деловито вытаскивали из дома отключенный кабель правительственной связи. По городскому телефону Литвинов будто бы позвонил Берии и спросил, зачем нужна эта комедия с охраной. Конечно, наркома стерегли и раньше, но это были два человека в поездках и двое на даче – а тут целый взвод. Берия со смешком ответил: «Максим Максимович, вы себе цены не знаете. Вас охранять надо»[7].

Днем на дачу – опять-таки по версии З. Шейниса – приехали высокие чекистские чины, передавшие Литвинову приказ отправиться с ними обратно в Москву. То, какая из версий верна, мы обсудим позже, а пока скажем лишь, что с трех часов дня бывший нарком находился в здании на Кузнецком Мосту. Накануне Политбюро приняло еще одно постановление: «Поручить т.т. Берия (председатель), Маленкову, Деканозову и Чечулину навести порядок в аппарате НКИД, выяснить дефекты в его структуре, особенно в секретной его части, и ежедневно докладывать о результатах своей работы т.т. Молотову и Сталину»[8]. Названные товарищи уже в полдень явились в здание наркомата и по-хозяйски расположились в кабинете Литвинова. Выгнанные из кабинетов сотрудники толпились снаружи, дожидаясь вызова «на ковер». Ставленник Берии Георгий Деканозов накануне в рамках «укрепления кадров» был назначен заместителем наркома иностранных дел. Допрос служащих он, по словам начальника отдела печати Евгения Гнедина[9], «слушал молча, с глупо равнодушным и скучно угрожающим видом»[10].

Дипломат Алексей Рощин, работавший тогда начальником отдела НКИД, вспоминает, что активность при допросе проявлял один Берия, пытавшийся добиться от сотрудников признания в каких-либо преступлениях, но прежде всего – обличения Литвинова. Заметив это, экс-нарком держался настороженно, ожидая от подчиненных возможного подвоха, но в то же время пытаясь защитить их. Когда Берия напомнил Рощину, что тот был заместителем арестованного главного секретаря НКИД Гершельмана[11], Литвинов поспешил вмешаться: «Обращаясь к Берии, он пояснил, что я лишь формально был его заместителем как помощник Потемкина. Вмешательство Литвинова избавило меня от больших неприятностей»[12]. Своей должности Рощин все же лишился, но судьба других сотрудников оказалась еще печальнее. Секретаря Литвинова Павла Назарова[13] обвинили в шпионаже прямо на заседании комиссии, и уже вечером он был арестован. Логика была простой – он родился в Италии, где жили его родители-большевики, значит, работает на итальянскую разведку. Позже в блокноте Сталина нашлась запись, сделанная утром того же дня: «Назарова – арестовать (он скажет кое-что о Л.)». Это лишний раз доказывает, что аресты в НКИД планировались заранее, а их главной целью было добыть компромат на бывшего наркома.

Евгений Гнедин (Из открытых источников)

Гнедин, арестованный 10 мая, в мемуарах подробно рассказывал, как из него пытались выбить показания против Литвинова. Правда, уже к осени эта «работа» прекратилась, но сам Максим Максимович про это, естественно, не знал – и продолжал спать с пистолетом под подушкой. О причинах, по которым не состоялся «процесс Литвинова», будет сказано далее, но одной из них, безусловно, стала волна недоумения и недовольства, поднявшаяся во всем мире после отставки наркома. Его давняя подруга Александра Коллонтай, тогда полпред в Швеции, писала в своем дневнике: «Отставка Литвинова в такой решающий момент и при напряженности мировой политики… Это непонятно, загадочно. Где причина? Что стряслось в Москве? И все-таки должна себе признаться, что где-то в глубине моего сознания уже давно жило чувство, что Москва недовольна Максимом Максимовичем. Неуловимые симптомы, но эти симптомы имелись. <…> Стокгольм волнуется. У всех на устах имя Литвинова. Шведы, незнакомые, останавливают на улице наших сотрудников: что случилось в Москве? Почему ушел Литвинов?»[14]

Коллонтай справедливо пишет, что газеты разных стран не только «делают глупейшие умозаключения» о причинах отставки Литвинова, но и напоминают о его огромных заслугах в деле укрепления международной безопасности, о громких речах, произнесенных с трибуны Лиги Наций. Там с ним работали виднейшие европейские политики, и теперь один из них, бывший французский премьер Эдуар Эррио, заявил в прессе: «Ушел последний великий друг коллективной безопасности». С этими настроениями Сталин и его соратники были вынуждены считаться, предполагая, что Литвинов с его популярностью на Западе еще может оказаться полезным. Так и случилось – после начала Великой Отечественной войны бывший нарком был возвращен на дипломатическую службу, получив важнейший в то время пост посла в США[15]. Но уже через полтора года, когда «мавр сделал свое дело», его отозвали в Москву, а вскоре окончательно отправили на пенсию.

Последние годы Литвинова прошли в полуопале, не окончившейся и после его смерти. Сталин уже умер, Молотов лишился важных постов, но у Максима Максимовича появился новый недоброжелатель – бессменный министр иностранных дел позднего СССР Андрей Громыко. В свое время он сменил Литвинова в должности посла в Вашингтоне, хотя тот до этого выдал ему уничтожающую характеристику – «к дипломатической работе не годен». В своих публикациях времен перестройки З. Шейнис повествует, как Громыко и его подчиненные мешали ему писать и публиковать книгу о Литвинове. Личностью наркома его земляк, уроженец Белостока Шейнис увлекся еще в молодости, когда не раз видел Литвинова и общался с дипломатами его круга – Майским, Штейном[16] и другими. Начав работать над книгой, он познакомился с родными своего героя и множеством знавших его людей, собрав уникальные свидетельства – к несчастью, после его смерти в «лихие 90-е» все это пропало.

М. Литвинов и А. Коллонтай. 1937 г. (Из открытых источников)

В период «оттепели» статьи Шейниса о Литвинове появились в ряде центральных изданий, вызвав большой интерес. В 1968 году, когда книга была готова, предисловие к ней написал Анастас Микоян, хорошо знавший Литвинова и сказавший о нем немало теплых слов. Несмотря на это, издание книги застопорилось, и она вышла только в 1989 году с санкции нового министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе (вскоре появились ее переводы на английский, а потом и на другие языки). Сегодня трудно понять, в чем цензоры видели опасность этой ортодоксально-советской книги; Литвинов в ней представлен исключительно как «верный ленинец», а все сомнительные моменты его биографии и отрицательные отзывы о нем тщательно замалчиваются. К тому же Шейнис подспудно, а в следующей своей книге «Провокация века» и явно делает акцент на еврействе Литвинова, превращая его в жертву антисемитских гонений. Он, например, вкладывает в уста Молотову в день увольнения Литвинова из НКИД фразу: «Я покончу здесь с синагогой!» Конечно, сказать такое вслух член Политбюро, к тому же женатый на еврейке, никак не мог – что не прибавляет доверия и к другим свидетельствам автора. Однако ввиду отсутствия на русском языке других биографий Литвинова – поистине «неизвестного наркома» – книга Шейниса до сих пор имеет немалую ценность.

Надо сказать, что еще в 1936 году, когда отмечалось 60-летие Максима Максимовича, вышли сразу две книги о нем. Однако первая из них, «Сталинский знаменосец мира», представляет собой всего лишь сборник поздравительных статей, вскоре изъятый из обращения, поскольку многие авторы оказались «врагами народа». Вторая книга, написанная неким Н. Корневым, содержит краткую биографию Литвинова, написанную на основе его воспоминаний, но старательно героизированную в советском духе. Вероятно, под псевдонимом скрывался публицист Марк Савельевич Гельфанд – в отличие от Е. Гнедина, не родственник Гельфанда-Парвуса[17]. В 30-х годах он работал журналистом советских СМИ (и, вероятно, разведчиком) в Западной Европе и много общался с наркомом во время его зарубежных командировок.

После этого, вплоть до выхода сочинения Шейниса, упоминания о Литвинове в советской печати можно пересчитать по пальцам. Конечно, он фигурировал в справочниках – во втором издании Большой Советской энциклопедии (1954) как «один из старейших членов партии, видный советский дипломат», в третьем издании (1973) как «советский гос. и парт. деятель, дипломат». Кое-что о нем можно узнать из воспоминаний и дневников его коллег А. Коллонтай, И. Майского, Ф. Раскольникова, художника Б. Ефимова, писателя И. Эренбурга. В постсоветские годы стала доступна еще одна интересная группа источников – мемуары дипломатов-невозвращенцев А. Бармина, Г. Беседовского, С. Дмитриевского, Г. Соломона и др., объединенные враждебностью к Литвинову. Не страдают дружелюбием и воспоминания его недоброжелателей Молотова (в передаче Ф. Чуева) и Громыко.

Сам Литвинов, как и другие деятели сталинской эпохи, о своей биографии не откровенничал. Когда его на склоне лет уговаривали написать мемуары, он мрачно говорил: «Я не самоубийца». Но на самом деле всегда тяготел к этому – его краткие воспоминания о разных периодах жизни хранятся в архивах, а некоторые из них, написанные по просьбе Истпарта (Комиссии по истории партии), опубликованы в разных изданиях. Сохранились его дневники 1941–1943 годов, продолженные отдельными записями до 1947 года. Особо следует сказать о так называемых «Записках для дневника» (Notes for a Journal) – под этим названием в 1955 году в Лондоне была издана на английском книга, якобы составленная из дневниковых заметок Литвинова за 1926–1950 годы. Хотя некоторые историки до сих пор ссылаются на нее, уже в момент издания было ясно, что «Записки» являются грубой подделкой – об этом будет подробно рассказано далее. В СССР «Записки» находились под строгим запретом, и лишь недавно вышел их русский перевод, подготовленный А.Н. Дугиным[18].

О дипломатической работе Литвинова, длившейся без малого три десятилетия, рассказывают его речи, доклады, интервью, письма и другие документы, частично опубликованные в его сборнике «Внешняя политика СССР»[19] и ценнейшем многотомнике «Документы внешней политики СССР», доведенном к данному моменту до 1943 года[20]. Многие документы о деятельности Литвинова опубликованы в тематических сборниках, освещающих отношения СССР с отдельными странами[21]. Что касается раннего революционного периода его биографии, то о ней сообщается в ряде мемуарных сборников, включающих и воспоминания самого Литвинова[22]. Множество сведений о его дипломатической работе содержится в исследованиях российских и зарубежных ученых. посвященных внешней политике 1920—1930-х годов – немалая часть их была использована в данной работе.

Надо сказать, что до сих пор никто из биографов Литвинова не использовал данные российских архивов, где хранится множество документов о его деятельности. Большая их часть находится в литвиновских фондах в Архиве внешней политики Российской Федерации (Ф. 05) и Российском государственном архиве социально-политической истории (Ф. 359). Данные о революционной деятельности Литвинова и слежке за ним царской охранки можно найти в фонде Департамента полиции (Ф. 102) в Государственном архиве Российской Федерации.

Важную роль для характеристики любого человека играют свидетельства его родных и друзей, но у Литвинова и с этим возникают проблемы. От его родственников, оставшихся в Польше и сгинувших в аду Холокоста, остались лишь крупицы воспоминаний. Его жена, англичанка Айви Лоу, хоть и была писательницей, к сожалению, не оставила связных мемуаров – ее рассказы о муже и о жизни в России представляют собой весьма интересные, но туманно-импрессионистские повествования, в которых правду трудно отделить от вымысла. Недавно значительная часть этих свидетельств была издана в русском переводе[23]. Неопубликованные воспоминания А. Лоу-Литвиновой и ее переписку с мужем их наследники передали на хранение в Гуверовский институт в Стэнфорде (Калифорния). Там же хранятся дневники и воспоминания их дочери Татьяны, к сожалению недоступные сейчас для российских исследователей. Мемуарные свидетельства Татьяны Литвиновой отразились в книгах биографов ее отца; информацию о нем дополняют воспоминания его внучек Маши Слоним-Филлимор, Веры Чалидзе и внука Павла Литвинова, хотя они общались с дедом только в ранние годы жизни.

Нехватка материалов для биографии Литвинова делает важным такой необычный источник, как художественное произведение – роман Александра Терехова «Каменный мост», вышедший в 2010 году и тогда же получивший премию «Большая книга». В этом объемистом сочинении герой – альтер-эго автора – расследует детективную историю военных времен, где Литвинов, хоть никак и не причастный к ней, становится одним из главных действующих лиц. При этом Терехов использует подлинные мемуарные свидетельства, которые он с незаурядным журналистским мастерством собирал на протяжении нескольких лет. Эти воспоминания открывают многие неизвестные прежде факты биографии дипломата – притом, по уверению писателя, он передал их почти дословно, хоть и изменил фамилии некоторых персонажей. К сожалению, ссылок на источники сведений Терехов (как и Шейнис) не дает, что мешает отделить в его романе правду от художественной условности.

В целом же в беллетристике, как и в трудах исследователей, Литвинову не повезло – в романах о становлении советской дипломатии он если и появляется (как в «Дипломатах» и «Кузнецком Мосте» Саввы Дангулова), то выглядит довольно бледно. То же можно сказать о кино, где он теряется среди поддакивающей свиты Чичерина (Павел Молчанов в «Москве – Генуе» 1964 года или Леонид Броневой в «Чичерине» 1986 года). Единственное исключение – фильм 1977 года «Побег из тюрьмы», повествующий о бегстве Литвинова и других революционеров из Лукьяновской тюрьмы в Киеве. Там герой в исполнении красавца Николая Еременко-младшего наделен всеми качествами супермена – отважен, кристально честен, защищает честь дамы, дав зуботычину тюремщику (почему-то без всяких последствий для себя), и, конечно, ловко взбирается на тюремную стену, оставляя в дураках жандармов.

При всей идеализации героев фильм довольно точно передает историю бегства, и даже внешне Еременко напоминает молодого Литвинова – но никак не дипломата 30-х годов. Последнего можно увидеть в насквозь фантастическом, но по-своему интересном фильме американца Майкла Кертиса «Миссия в Москву» (1943), снятом по мемуарам американского посла в СССР Джозефа Дэвиса[24]. В этой картине, весьма комплиментарной к сталинскому СССР (из-за чего она была запрещена в годы холодной войны), Литвинов (актер Оскар Хомолка) представлен мудрым политиком, истинным патриотом своей страны.

Как ни странно, на Западе к Литвинову, сыгравшему весьма значительную роль в истории России, до сих пор относятся лучше, чем на родине, – и книг о нем написано больше. Первую его биографию еще в 1943 году выпустил американский ученый Артур Апхем Поуп (1881–1969)[25]. Этот известный знаток персидского искусства в годы войны создал общество американо-советской дружбы, неоднократно встречался с Литвиновым и собрал о нем всю доступную в США информацию. Несмотря на это, его биография в основном состоит из перевода речей и писем дипломата, а в оставшейся части сплошь заполнена вымыслами автора. Там, например, говорится, что Молотов был «ближайшим другом» Литвинова и, когда тот попросился в отставку, он сам рекомендовал товарища на свое место[26]. Остается надеяться, что в отношении истории Персии Поуп проявлял большую аккуратность – там он до сих пор считается авторитетом, как, впрочем, и в области «литвиноведения».

Ссылки на выдумки Поупа можно встретить, в частности, в серьезной биографии Литвинова, написанной профессором Университета Западного Кентукки Хью Филлипсом[27]. В этой книге рассматривается исключительно политическая деятельность революционера и дипломата, а вот в масштабном труде американца Джона Холройда-Довтона[28], переквалифицировавшегося из юристов в историки, уделено некоторое внимание и его личной жизни. Для характеристики последней важна книга британского политика Джона Карсуэлла (1918–1997), посвященная биографии Айви Лоу-Литвиновой – мать автора была близкой подругой жены Литвинова, что позволило ему создать точный и трогательный портрет своей героини[29]. Надо сказать, что Лоу как писательница и феминистка вызывает сегодня на Западе, пожалуй, бóльший интерес, чем ее подзабытый советский супруг.

Конечно, нельзя упускать из виду мемуарные свидетельства о Литвинове западных дипломатов (А. Гарриман, Г. Дирксен, Дж. Дэвис, Р. Кулондр, Г. Хильгер) и журналистов (Э. Сноу, Л. Фишер, М. Хиндус). Некоторые из них в последние годы изданы по-русски[30]. Особняком стоят воспоминания двух примечательных женщин – Луизы Брайант (1885–1936) и Клэр Шеридан (1885–1970). Первая из них была возлюбленной сначала легендарного американского коммуниста Джона Рида, а потом – первого посла США в СССР Уильяма Буллита. Вторая – скульпторша, разведчица и просто красавица – умудрилась под предлогом изготовления бюстов советских вождей близко сойтись не только с Львом Каменевым, но и с его тезкой Троцким. Обе они встречались с Литвиновым (впрочем, без любовных последствий) и оставили его краткие, но емкие характеристики.