Полная версия:

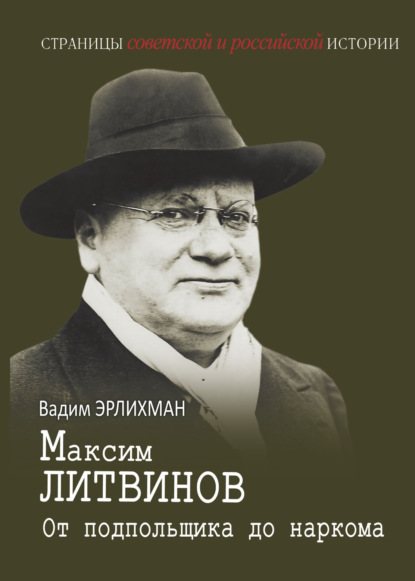

Максим Литвинов. От подпольщика до наркома

Училище было четырехклассным, и по его окончании в 1893 году перед Меером встала дилемма. Он мог пойти по стопам отца – устроиться в банк, сделать карьеру, жениться и зажить обычной скучной жизнью. Но в те годы тысячи молодых людей по всей России делали иной выбор: уходили в революцию или (что характерно прежде всего для евреев) уезжали в Америку, чтобы воплотить там свои мечты. Надо сказать, что практичный Меер выбрал третий путь – пойти в армию вольноопределяющимся, то есть добровольцем. Представители этой категории тогда служили полтора года вместо обычных трех (для имевших среднее образование) и могли держать экзамен на офицерский чин. Правда, евреев недавно лишили этого права – им позволялось только унтер-офицерское звание, – зато после военной службы им было легче поступить в университет. Это, в свою очередь, было одним из способов вырваться из черты оседлости, которая с 1791 года не давала «лицам иудейского вероисповедания» селиться в Петербурге, Москве и других крупных городах.

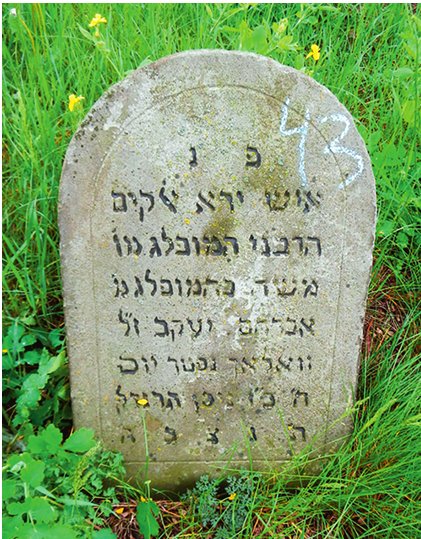

Создается, правда, впечатление, что Меер (после училища он предпочитал называть себя Макс, или Максим) хотел не столько получить образование или сделать карьеру в столице, сколько просто сбежать из родного города. После этого он бывал в Белостоке только проездом, в письмах передавал приветы родным, но увидеться с ними не стремился. Отец – единственный из членов семьи, кого он вспоминал с подлинной теплотой, – умер через год после ухода сына в армию. На еврейском кладбище Багновка до сих пор сохранилась его могила с надписью: «Здесь лежит богобоязненный ученый муж, наш учитель Моше, сын ученого мужа, нашего учителя, блаженной памяти Авраама Якова Валлаха. Умер 27 нисана 5654 года» – это соответствует 21 апреля 1894 года. Мать и сестры оставались в Белостоке до 1906 года, когда после страшного июньского погрома многие евреи покинули город. Вероятно, они отправились к родственникам в Лодзь, после чего их следы потерялись.

Могила отца Литвинова на еврейском кладбище Белостока. (Из открытых источников)

Об армейской службе Литвинова мы знаем в основном от выдумщика Поупа. Его рассказ так подробен, что, может быть, хранит следы неких подлинных воспоминаний. Правда, можно без труда выяснить, что 17-й Кавказский стрелковый полк, куда будто бы направили новобранца, был создан только в 1916 году, а его командир, полковник Александр Фалль из обрусевших немцев, никогда не существовал. Где на самом деле служил вольноопределяющийся Валлах, остается загадкой, но можно согласиться с Поупом, что это было в районе Баку. Как и с тем, что «от пятилетнего пребывания в армии он получил немалую пользу, научившись выполнять приказы и вести хорошо организованную жизнь – добродетели, которые он вряд ли приобрел бы в своей семье»[56].

Возможно, существовал и описанный Поупом ротный командир Валлаха – болгарин по фамилии Слугов, который не только давал ему уроки французского (Меер в свою очередь учил его немецкому), но и познакомил с социалистической литературой, включая сочинения Маркса. Добрый Слугов также помог своему протеже устроиться писарем в провиантскую службу – там Меер увидел, как офицеры постоянно расхищают солдатское довольствие, что укрепило его неприятие существующих порядков. В 1898 году на одном из бакинских предприятий – опять-таки по версии Поупа – вспыхнула забастовка, и 17-й полк отправили на ее подавление: «Когда был отдан приказ стрелять в толпу из трех сотен бастующих, Валлах воздержался от стрельбы, уже осознавая свою солидарность с трудящимися. Его отправили обратно в казарму, но Слугов не доложил об этом полковнику, замяв дело и добившись в скором времени увольнения Литвинова за какое-то мелкое нарушение правил»[57].

Литвинов на военной службе. (Фото из журнала «Огонек», 19–20 за 1936 г.)

Снова откровенная фантастика – за такой проступок солдата ждало бы не увольнение, а суровое наказание, да и скрывшему это начальнику не поздоровилось бы. Эту историю Поуп завершает заявлением, что в советское время полк, где служил Литвинов, был назван его именем – естественно, это тоже выдумка. Кстати, в упомянутом году в Баку не было крупных забастовок – таковая имела место в 1895 году на табачной фабрике Мирзабекянца, и ее в самом деле подавляли войска, но если Литвинов проявил неповиновение тогда, то зачем было увольнять его три года спустя? И кстати, почему он прослужил на Кавказе целых пять лет, если мог уволиться уже через полтора? Создается впечатление, что ему нравились и армейская дисциплина, и общение с капитаном Слуговым (если тот, конечно, существовал). Сам он в воспоминаниях пишет: «Мне было тогда 17–18 лет. Я был вольноопределяющимся на службе и там был послан на подавление стачки. Там я встретил товарищей, которые меня просвещали, и тогда я впервые узнал, что такое социализм»[58].

Вероятно, речь идет действительно о забастовке 1895-го, которая впервые внушила юному «вольноперу» сочувствие к борьбе трудящихся за свои права. И армию он покинул не потому, что ему грозил трибунал, а чтобы «служить интересам народа» и бороться против капитала, к которому, если верить Литвинову, он «питал злобу с самого раннего детства»[59]. Звучит это не слишком убедительно – скорее всего, военная служба просто утратила для него смысл, как и высшее образование, к которому он прежде стремился. Народ, которому он будто бы поклялся служить, оставался для него абстракцией, зато он знал, против кого борется – против царя и его министров, против офицеров-карателей, против жандармов, когда-то безвинно бросивших в тюрьму его отца. Революция виделась ему перспективой куда более влекущей и многообещающей, чем скучная служба в банке Мейлаха. Конечно, она была опасна, но трусом будущий нарком не был никогда.

Глава вторая

Путь в революцию

Хотя Шейнис уверяет, что после увольнения из армии Литвинов вернулся в Белосток к семье, делать это он не собирался. Планируя вести революционную пропаганду, он решил выбрать место, «где других нет, где я буду пионером»[60]. Нужно отметить, что он сразу же отказался от работы в еврейской среде, где доминировал недавно основанный Бунд – Еврейский рабочий союз. Пять лет армейской службы вырвали его из национального окружения, познакомив с Россией и ее проблемами. В русском обществе тогда шла полемика между социалистами-народниками и набиравшими влияние социал-демократами; последние недавно создали на съезде в Минске свою партию, но ее ЦК тут же оказался под арестом.

Об этом Литвинов не знал – возможно даже, что он после армии еще не был уверен в выборе революционного пути, а хотел сделать карьеру на каком-либо предприятии. Его первые шаги намекают именно на это: приехав в маленький городок Клинцы в Черниговской губернии (ныне это Брянская область), он отправился на пеньковую фабрику, которой владел еврей из Белостока. В воспоминаниях он об этом умалчивает, но пишет: «Я узнал, что на завод нужен бухгалтер с немецким языком. Немецкий язык я знал, но о бухгалтерии понятия не имел. Тогда я купил книжку по бухгалтерии, прочитал ее ночью и на следующий день пришел на фабрику и сказал: «Я тот человек, которого вы ищете». Они учинили мне экзамен и меня приняли»[61]. Конечно, такая версия увлекательнее, чем устройство по земляческому принципу. Дальнейшая его карьера тоже раздваивается на возможные версии. По первой, он добросовестно выполнял работу бухгалтера, пока через год не нашел более перспективную должность в Киеве, на сахарном заводе барона Гинцбурга, одного из богатейших людей России. По другой – тайно вел революционную пропаганду среди рабочих, хотя сам признавал, что был «очень осторожен» и излагал в основном простейшие научные знания, которым выучился в школе.

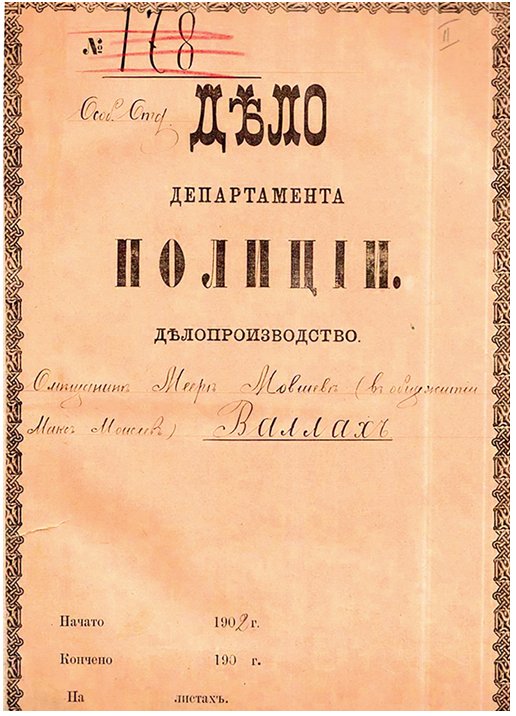

Дело Департамента полиции о революционной деятельности М. Валлаха в 1902–1906 гг. (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 235. Д. 219)

О марксизме он еще не имел твердого представления, вылавливая крохи информации из народнических журналов вроде «Русского богатства». Он пишет: «Долгое время я работал в качестве культурного одиночки, но постепенно стал завязывать связи с близлежащими городами – Гомелем и др. Там я встретился с товарищами-единомышленниками (Сурицем и др.) и постепенно стала складываться организация»[62]. Упомянутый Яков Суриц стал другом Литвинова на всю жизнь[63], но никакой организации у них тогда не сложилось. К тому же, по утверждению нашего героя, им заинтересовалась полиция, из-за чего ему и пришлось в 1899 году уехать в Киев. В большом промышленном городе хватало и предприятий, куда можно было устроиться, и революционеров, с которыми можно было сойтись. Если с первым Литвинов разобрался быстро, то со вторым долго не ладилось – возникший в городе комитет РСДРП был строго законспирирован, и начинающий подпольщик не мог подобраться к нему до конца года. В итоге связь с партией он установил через студенческие кружки – начал ходить туда, писать прокламации и в итоге «нащупал членов организации».

Вскоре в его жизни появилась женщина – Фрида Ямпольская, на самом деле Фрейда-Геня Еселевна Янпольская. Она родилась в Глухове в 1879 году и после окончания гимназии отправилась в Киев, чтобы готовиться к поступлению в медицинский институт в Швейцарии (в России женщины тогда не могли получить медицинское образование). Их общение длилось недолго – в конце 1899 года Фрида уехала в Берн в статусе невесты Валлаха, и они обменивались письмами, пока не смогли воссоединиться в 1905-м[64]. От писем остались только цитаты, по которым видно, что со стороны Литвинова общение было не столько нежным, сколько иронично-деловым – как и со всеми другими корреспондентами. Он, например, инструктировал возлюбленную по поводу организации демонстрации, которая состоялась в Женеве 5 апреля 1901 года – тогда манифестанты, в основном русские студенты, сорвали со здания консульства России и утопили в Роне имперского двуглавого орла.

В 1900 году Литвинов уже активно втянулся в партийную работу: «Заведовал типографией, ездил на некоторые станции получать нелегальную литературу и выполняя всякие другие поручения. Потом мне был дан пропагандистский кружок и через несколько месяцев я был кооптирован в Киевский комитет партии»[65]. Членами комитета, кроме него, были в тот период 10–12 человек, в том числе бывалые революционеры Виктор Крохмаль, Иосиф Басовский, Владимир Бобровский. Главными целями считались организация революционной пропаганды на предприятиях, распространение листовок и установление связи с зарубежным партийным центром. Связь работала плохо, судя по тому, что о газете «Искра», издававшейся за границей с конца 1900 года, в Киеве узнали лишь полгода спустя. Выпуск своих листовок удалось наладить благодаря Литвинову, который сумел найти помещение для типографии и добыть печатный станок. В одном из полицейских донесений говорится: «По имеющимся сведениям… Валлах присутствовал 18 марта 1901 года на сходке в квартире обв. Маршака, где «Сергей Николаевич» прочитал присланное партией «Южных рабочих» для отпечатания воззвание, которое было решено затем отпечатать для Киева в числе 2000 экземпляров»[66].

В преддверии первомайского праздника типография нарастила активность, что стало для нее роковым. 17 апреля 1901 года на тайной сходке были арестованы почти все члены Киевского комитета, включая Литвинова. В ближайшие дни в Лукьяновскую тюрьму доставили еще около 200 человек, многие из которых не имели никакого отношения к революционерам. Литвинов пишет: «Это был обычный метод охранки. Каждый год перед первым мая проводились повальные обыски и аресты подозрительных людей и уже потом из них вычесывали настоящих. В течение года им пришлось освободить всю публику, оставив только членов комитета. Это сделать было нетрудно, так как среди наших товарищей нашелся предатель»[67]. Кто предал партийцев, так и осталось неизвестным, но Поуп почему-то дал этому человеку фамилию Падкен. Сам Литвинов в другой версии воспоминаний кратко сообщает: «Нас выдал один из членов комитета, молодой студент, у которого угрозами жандармов… вынудили «чистосердечные» показания»[68].

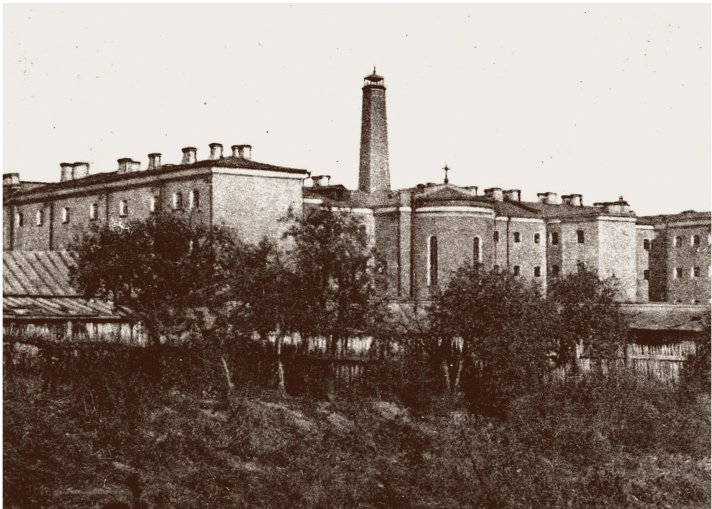

Советские историки изображали Лукьяновку мрачным казематом, но на самом деле порядки там были весьма либеральные. Будущий нарком просвещения Анатолий Луначарский, побывавший там годом раньше, с удивлением вспоминал: «Политические в этой тюрьме ведут общее хозяйство на коммунальных началах, т. е. братски всем делятся, что они имеют право выходить из своих камер когда угодно и что камеры с утра до вечера даже не запираются. Действительно, тюрьма оказалась совершенно своеобразной, в ее кулуарах стояли, раскуривая папиросы, группы политических, которых в то время в Лукьяновке было очень много стараниями комического генерала Новицкого[69]. Довольно часто вся мужская тюрьма вываливала в сад, где играла в мяч и устраивала лекции»[70]. Литвинов подтверждает: «Условия жизни в тюрьме были довольно спокойные, и нам даже можно было руководить работой на воле»[71].

Лукьяновская тюрьма. Открытка нач. ХХ в.

Арестанты могли свободно общаться с родственниками, но к Литвинову мать и сестры почему-то приехали всего один раз – это была их последняя встреча. Так же свободно можно было передавать письма и посылки с воли. Литвинов вспоминал: «В тюрьме мы получали разными способами газеты и даже заграничную нелегальную литературу. Трудно передать то радостное возбуждение, которое охватило нас, когда мы получили первые номера «Искры». Сформулированные там с максимальной ясностью, определенностью и последовательностью задачи, пути и средства революционной борьбы пролетариата, беспощадная война с экономизмом – все это отвечало нашим настроениям, мыслям и стремлениям, открывало перед нами новые горизонты»[72]. Вслед за «Искрой» в тюрьме появились ее распространители – агенты заграничного центра. Их доставляли из разных городов империи: так в Лукьяновке очутились Лев Гальперин, Осип Таршис по кличке «Пятница» (будущий Пятницкий)[73] и знаменитый «Грач» – Николай Бауман. В начале 1902 года на границе с грузом «Искры» был арестован наборщик газеты Иосиф Блюменфельд, он же «Блюм», тоже доставленный в Киев.

Заключенные понимали, что готовится большой процесс над социал-демократами, который может надолго обезглавить партию. Заграничное руководство решило готовить побег и сообщило об этом узникам. По свидетельству Литвинова, дело затянулось, поскольку «один из товарищей (И. Басовский. – В.Э.) сломал себе ногу, и нам пришлось ждать его выздоровления»[74]. Именно Литвинов, выбранный «атаманом» (старостой) политических, руководил подготовкой побега и в письмах согласовывал планы с Дорой Бергман – связной центра, проживавшей в Цюрихе. На самом деле ее звали Дора Израилевна Двойрес (1877–1952), она занималась революционной работой в Киеве, организовала в родном Каменец-Подольске переброску «Искры» через границу, а потом перебралась в Швейцарию, где, как и Фрида Ямпольская, училась медицине. Ее отношения с Литвиновым были весьма дружескими – во всяком случае, он обращался к ней «мой дорогой друг» и на «ты», что позволял себе нечасто.

Его письма Доре искусно шифровались, и охранка, на свою беду, смогла расшифровать их, когда было уже поздно. Подвоха не ждали – Лукьяновка с ее высокими стенами и многочисленной охраной считалась сверхнадежной, последний побег из нее произошел в 1878 году. Уже потом Департамент полиции сообщал генералу Новицкому: «По полученным из агентурного источника указаниям, проживающие за границей революционеры по поводу побега из Киевской тюрьмы говорят, что Лига социал-демократов («Искра» и «Заря«) решила освободить всех важных искровцев, содержащихся в русских тюрьмах… Было решено освободить 11 лиц, свобода которых более всего важна, по мнению Лиги, и приготовить для них паспорта»[75].

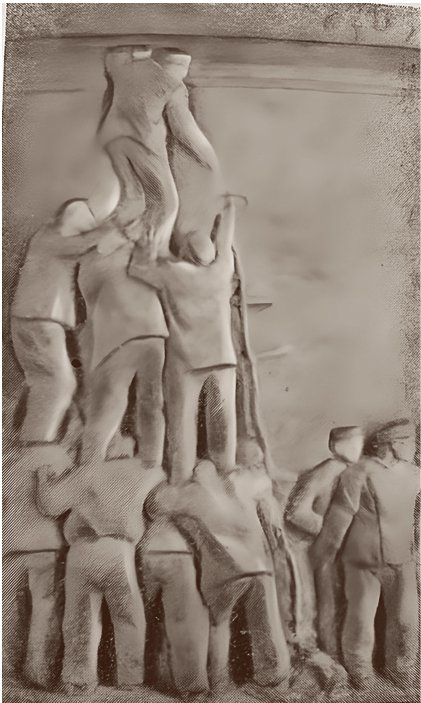

А 21 августа 1902 года киевский генерал-губернатор Драгомиров написал министру внутренних дел фон Плеве, что начальник тюрьмы Малицкий в нарушение правил разрешил политическим арестантам прогулки не на отведенном для этого тюремном дворе, а на больничном – более уединенном и прилегающем к внешней стене. Именно на этих прогулках арестанты договорились о точном времени побега. С воли им доставили деньги, паспорта и водку, чтобы подпоить надзирателей, а в корзине цветов по случаю псевдоименин одного из искровцев была спрятана железная «кошка» – якорь, который можно было забросить на стену. Готовясь к побегу, узники связали из разорванных простыней веревки и учились строить живую пирамиду, или «слона», чтобы взобраться на стену высотой четыре метра.

Дора Двойрес (Бергман). (Из открытых источников)

Обстоятельства побега отражены в расходящихся друг с другом рассказах беглецов, но наиболее точно о них сообщает донесение того же генерал-губернатора Драгомирова: «На правом политическом прогулочном дворе 18 августа в 8 часов 15 минут вечера, когда уже наступили сумерки, находилось до 20 политических арестантов из разных коридоров. Из них несколько человек подошли к не подозревавшему с их стороны никакого умысла часовому Трофиму Оверченко, и, прежде чем он успел принять меры к обороне, бросились на него, и, повалив на землю, накинули ему на шею веревочную петлю и закрыли голову одеялом, а рот заткнули платками, исцарапав при этом до крови губы и щеку, другие же их товарищи забросили на ограду железную кошку с привязанной к ней веревочной лестницей, после чего 11 человек арестантов… взобрались по этой лестнице на ограду и, соскочив с нее на арестантские огороды, скрылись. Затем державшие Оверченко товарищи их освободили его и отправились по камерам. Оверченко же дал выстрел, на который немедленно явился и. об. помощника начальника тюрьмы Сулима, а затем и другие лица»[76].

Гнев разбуженного ночью начальства усилился, когда в камере бежавших арестантов обнаружился в стельку пьяный надзиратель Войтов. Оказалось, что в ночь побега заключенные заманили в камеру двух дежуривших внутри надзирателей и напоили их под предлогом празднования дня рождения. Это при расследовании породило версию, что к побегу был причастен кто-то из служащих тюрьмы. Однако подтверждений этого не нашли, о чем витиевато сообщает справка: «Изложенные выше данные еще не дают основания заключить, что побег был совершен при помощи лиц, принадлежащих к составу служащих в тюрьме. При дознании не удалось выяснить ни того, где и кем сделан якорь, которым прикреплена была к ограде полотняная лестница, ни того, кто принимал участие в приготовлении этой лестницы»[77]. Однако оргвыводы были сделаны быстро – надзирателей Войтова и Рудинского уволили, позже за ними последовали начальник тюрьмы и его помощник, а в октябре ушел в отставку и генерал Новицкий, туманно ссылаясь на «разногласия» с министром В.К. фон Плеве.

Побег искровцев из Лукьяновской тюрьмы. (Барельеф с памятника Н. Бауману в Москве)

Уже предвкушая неприятности, генерал срочно прибыл в тюрьму и приказал принять все возможные меры для поимки беглецов. Более 600 полицейских всю ночь и следующий день обшаривали Киев и его окрестности. Министерство внутренних дел отправило на пограничные пункты шифрованную телеграмму: «Восемнадцатого августа из Киевского тюремного замка бежали одиннадцать политических арестантов… Благоволите усилить наблюдение за проездом из России за границу лиц, внушающих подозрение, и в случае сомнения самоличности арестуйте и телеграфируйте»[78]. Следом был разослан список бежавших вместе с их приметами. В нем значились Иосиф Басовский, Николай Бауман, Иосиф Блюменфельд, Владимир Бобровский, Макс Валлах, Марьян Гурский, Лев Гальперин, Виктор Крохмаль, Борис Мальцман, Болеслав Плесский и Иосиф Таршис-Пятницкий. Один из искровцев, Михаил Сильвин, замешкался при бегстве и был схвачен, вместо него бежал эсер Плесский – впрочем, через две недели полиция поймала его в Кременчуге.

Пятым в списке значился Макс Валлах, «запасный рядовой из вольноопределяющихся 2 разряда, мещанин г. Белостока, Гродненской губернии, родился 4 июля 1876 года в г. Белостоке, вероисповедания иудейского, воспитывался в г. Белостоке в еврейских хедерах»[79]. По приложенным приметам можно понять, как наш герой тогда выглядел: «Рыжий шатен, роста 2 аршина 6 вершков (1 м 70 см. – В.Э.), телосложения здорового, волосы на бороде и баках бреет, глаза голубовато-серые, близорукий, носит очки, лицо круглое, цвет кожи смуглый, лоб широкий, нос прямой, голос тенор». На фотографии, приложенной к полицейскому делу, очков у Литвинова нет, зато имеются молодецкие усы и косоворотка – прямо-таки русский богатырь.

Несмотря на все усилия, изловить беглецов (кроме злополучного Плесского) полиции не удалось. Об их дальнейших приключениях Литвинов рассказал в марте 1951 года на лекции в московском Музее революции. По его словам, для каждого из искровцев был разработан особый маршрут от Киева до границы. Сам он с тремя товарищами должен был той же ночью уплыть по Днепру на ждавшей их лодке. Но вмешались непредвиденные обстоятельства: «Спустившись по веревке, я бросился бежать, но в нескольких шагах попадаю в овраг и натыкаюсь на человеческое тело. Кругом тьма тьмущая… Человек тяжело дышит и едва смог назвать свое имя. Оказалось, что это один из наших беглецов, Блюменфельд, который вследствие сердечной слабости и сильнейшего нервного напряжения не в состоянии двигаться. Что же тут делать? Не оставлять же товарища в таком беспомощном положении. Я пробовал было нести его на себе, но ноша оказалась непосильной. К тому же я сам до боли расцарапал руку при спуске по веревке. Оставалось лечь и выжидать»[80].

Пока они ждали, наступил рассвет, и лодка уже не могла их забрать. Грязные и исцарапанные, они добрались до окраины города и, притворившись пьяными, потребовали от извозчика везти их в кабак. Оттуда пошли в баню, смыли грязь и переоделись в чью-то украденную тут же одежду. Несмотря на это, хозяйка снятой ими квартиры опознала в них арестантов и потребовала убираться вон; к счастью, ее сын-гимназист, видевший в беглецах героев, упросил мать приютить их. После двух недель ожидания они решили, что поиски прекратились, выбрались из города и на поезде уехали в Вильно, откуда контрабандист-литовец проводил их до границы: «Контрабандист предлагает пройти некоторое расстояние пешком, потом бегом, наконец слышим его радостное сообщение, что мы перешагнули границу, уже находимся на территории Пруссии и можем, если желаем, подкрепиться в находящемся неподалеку кабачке «хлебным вином». На радостях пьют все, а мой спутник, принципиальный трезвенник, залпом выпивает стакан водки и сразу хмелеет»[81].

Как ни странно, остальные искровцы тоже благополучно перебрались через границу. Всё, что досталось жандармам, – три письма Литвинова родным, задержанные на белостокском почтамте. В первом из них, посланном 10 сентября со станции Станупенель в Восточной Пруссии, говорилось: «Из Лодзи Вам сообщили, вероятно, каким образом я распростился с Лукьяновским замком и с Россией (не навсегда). Известны Вам, значит, и некоторые подробности. Измучился я физически и нравственно за эти дни, как никогда. Но близок отдых. Десять дней чувствовал над головой дамоклов меч военного суда за побег, а теперь вне опасности. Поймите, что вследствие усталости писать много не могу. Напишу из Берлина или Швейцарии.

Любящий Вас Макс.

Пока пишите Берн, до востребования, Абрам Лурие, Швейцария. Привет всем»[82].

Последнее из этих писем он написал 18 сентября на берлинском вокзале, откуда они с Блюменфельдом уезжали в Швейцарию. Но не доехали – узнав, что в Мюнхене проходит съезд Социал-демократической партии Германии, отправились туда поприветствовать «немецких товарищей». Товарищи удивились визиту явившихся без приглашения русских, но вежливо похлопали. Больше делать на съезде было нечего, и беглецы отправились в Цюрих, где вскоре оказалась вся их компания. Недавние узники собрались в ресторанчике у знаменитого Рейнского водопада, выпили шампанского и тут же отбили шутливую телеграмму генералу Новицкому в Киев.

Иосиф Блюменфельд. Фото из полицейского дела

На этом отдых кончился – началась работа. Социал-демократы в Швейцарии объединились вокруг созданной в октябре 1901 года. Заграничной лиги русской революционной социал-демократии. Помимо прочего, она ведала изданием «Искры» и ее переправкой в Россию. Бежавшие из Лукьяновки искровцы как эксперты в этом вопросе сразу получили важные посты. Литвинов, например, стал членом администрации Заграничной лиги и заведующим экспедицией «Искры». Познакомился с Лениным, который был еще не вождем, а всего лишь авторитетным публицистом, одним из лидеров «молодого крыла» социал-демократов, противопоставлявшего себя «старикам» – Г. Плеханову, Л. Дейчу, П. Аксельроду.