Полная версия:

Сибирские купцы. Торговля в Евразии раннего Нового времени

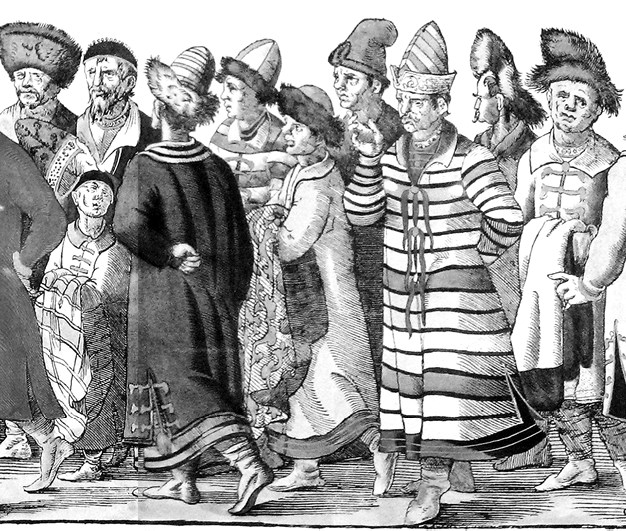

Ил. 4. Третья часть гравюры («Русское посольство Ивана IV к императору Священной Римской империи в Регенсбурге в 1576 году») изображает купцов, несущих ткани. Несмотря на то что ткани привлекают к себе меньше внимания, они играли немаловажную роль в дипломатии и торговле Московского государства. Гравюра изготовлена Михаэлем Петерле, очевидцем посольства (Wikimedia)

Какова была доля пушнины в доходах российской экономики, на самом деле никто не знает332. Фишер и П. Н. Павлов, авторы подробнейших исследований на эту тему, первыми признают недостаток сведений о торговле пушниной и о ясаке333. Несмотря на недостаточность сведений, Фишер предположил, что максимальная доля пушнины в доходах Российского государства составляла 11%, а к началу XVIII века она, вероятно, приблизительно равнялась 2–3%. Оценка Вилкова была несколько более высокой. С его точки зрения, в 1640‐х и 1650‐х годах доход от пушнины составлял 20% российского государственного бюджета, а в 1680‐х годах – не менее 10%334. Действительно, по данным Котиляйне, к середине века пушнину затмила юфть (полуобработанная кожа). В 1673 году меха «едва превышали шесть процентов» архангельского экспорта. К правлению Петра I из‐за истощения пушных ресурсов и конкуренции со стороны мехов Нового Света, а также изменения вкусов доля пушнины в доходах снизилась до 1–3%335. Подобные величины не вписываются в парадигму «мягкого золота», финансирующего войны и обогащающего Россию.

По всей видимости, пушнина никогда не была главным предметом российского экспорта с точки зрения англичан: они прибыли в Россию в поисках транзитного пути на Восток и остались там ради продуктов леса, которыми они снабжали растущий королевский флот. В 1557 году руководство Московской компании писало, что соболя и богатые меха – «не каждого человека деньги». В 1567 году агенты компании получили уведомление, что в Англии издана прокламация против ношения мехов и больше пушнину присылать не следует. Важно отметить, что это уменьшение спроса на меха никак не повлияло на заинтересованность Московской компании в торговле с Россией336. Бушкович отмечал, что в 1580‐х годах «пушнина играет поразительно скромную роль»337. Это наблюдение соотносится с выводом Дженет Мартин, что уже во время правления Ивана IV западноевропейский рынок пушнины для России начал ощутимо сокращаться338. Фишер считал, что «пушнина была главнейшим товаром, вывозимым из России голландцами»339. Однако Джонатан Израэль обнаружил, что голландцы не меньше интересовались икрой и юфтью340.

Современные сообщения признавали важность Сибири как источника лучших мехов341. Однако даже в самой Сибири не все сводилось к пушнине. В Таре, к примеру, пушнина составляла примерно 40% объема торговли. Большинство других товаров составляли юфть, скот, русские и восточные товары342. Открытие Аляски существенно расширило российские запасы пушнины: теперь главным мехом вместо соболя стала морская выдра. Но прошло всего несколько десятилетий с момента основания Российско-Американской компании в 1799 году, и ее товаром номер один вместо мехов стал чай343. Из-за чрезмерного внимания историков к пушнине евразийская торговля другими товарами оказалась в тени.

Внимание государства было приковано не конкретно к пушнине, а к торговле вообще. Важность сибирской торговли подтверждает обнаруженный Фишером факт: Российское государство получало больше дохода от пошлин на торговлю пушниной, чем от сбора дани344. В частности, с 1635 по 1643 год тюменская таможня собрала на 21 231 рубль (деньгами и натурой) пошлин. За это же время власти собрали ясак, оцененный в 5372 рубля, то есть примерно 25% от дохода, полученного от пошлин на сибирскую торговлю345. Даже в те годы, когда сбор ясака превышал сбор пошлин, гораздо больше пушнины покидало Сибирь с частными лицами, чем по государственным каналам; десятинный налог, в конце концов, равнялся всего десяти процентам.

Причиной быстрой экспансии Москвы на противоположный конец Евразии были планы торговли с Сефевидским Ираном, Индией Великих Моголов, Китаем и древними богатыми городами шелковых путей Внутренней Азии. В 1594 году Россия основала Тару, в 1618 году – Кузнецк, а в 1630‐х годах собиралась создать постоянную крепость у реки Иртыш, и целью всех этих действий была восточная торговля. В то же время Россия пыталась найти путь к богатствам Азии и по Ледовитому океану. Строгановы организовали экспедицию в поисках северо-восточного прохода в 1580‐х годах, и в 1648 году это предприятие осуществил русский Семен Дежнев346. Русские основали такие селения, как Зашиверск (1639), Нижнеколымск (1644) и Анадырск (1649)347. Кроме того, хотя державы Западной Европы считаются более меркантилистскими, Россия быстрее, чем они, стала получать бóльшую часть своих доходов от пошлин на торговые сделки. Характерно, что в ходе структурной перестройки управления в 1630‐х годах Сибирскому приказу была подчинена Купецкая палата (позднее Приказ купецких дел), что свидетельствует о связи Сибири с торговлей с точки зрения государства348. Важным моментом стал Нерчинский договор 1689 года, показавший, что Россия ставит торговые отношения с Китаем выше приобретения территорий в Восточной Азии. В конце XVII века государство создало почтовую службу, которой по большей части пользовались частные торговцы349. Таким образом, обосновываясь в Сибири, Москва в очень большой степени ориентировалась на торговлю. Этот факт не остался полностью незамеченным историками: в частности, Д. Ланцев и Р. Пирс отметили, что «экономическая жизнь России следовала и многими другими каналами»350. Эта интерпретация не означает, что экспансия в Сибирь была исключительно «бизнес-мероприятием»; Бэзил Дмитришин был прав, заключая, что ее «нельзя сводить к единой формуле»351. Но эта интерпретация выводит на передний план важность торговли в завоевании (освоении)352 Сибири и ее истории, потому что именно этот аспект остался недостаточно разработанным в научных трудах.

ИНСТРУМЕНТАЛИСТСКИЙ ПОДХОД К ТОРГОВЛЕ

Торговля была чрезвычайно важна для сибирского строительства и еще с одной точки зрения: она позволяла снабжать Сибирь такими необходимыми товарами, как ткани, скот и пищевые продукты (сухофрукты). Доставка этих товаров в Сибирь повышала стабильность и укрепляла гегемонию Москвы. Я называю это инструменталистским подходом к торговле. Это означает, что государство было заинтересовано в торговле не только как в источнике доходов. Оно было заинтересовано в нуждах населения, которые могли удовлетворить определенные товары. Особенно важно было прокормить и одеть население – в данном случае государство брало на себя определенную ответственность. По мере того как Россия продвигалась дальше на восток в Сибирь, она сталкивалась с проблемой снабжения новой территории по все более удлиняющимся линиям коммуникаций. На фоне затруднительного положения на западе и на юге снабжение Сибири выходило за пределы возможностей Москвы. Московское руководство внимательно наблюдало за альтернативными путями снабжения региона всем необходимым и считало, что эту проблему можно решить при помощи торговли. Местное население было с этим согласно. В 1597 году Байсеит-мурза и другие жители Тюмени – «холопи твои сибирцы все от мала и до велика» – обратились к государству с просьбой облегчить их нужду. Грамота просила, чтобы царь позволил воеводе Владимиру Ивановичу Бахтиярову-Ростовскому отправить посла к бухарцам и ногайцам, чтобы они пришли и «штоб земле была прибыль». «Да ныне к нам в Сибирь гости и торговые люди ниоткуды не ходят, и мы всем скудны; а толкоб торговые люди приходили, и мыб всем пополнились и сытиб были», гласит прошение353.

Стремясь облегчить условия торговли, Москва дала указания сибирским чиновникам сделать русские поселения привлекательными для центральноазиатских купцов. Воеводы должны были распространить на них свою защиту, обращаться с ними по-доброму, не оскорблять их и не использовать против них силу. Странствующим купцам дозволялось торговать где они захотят, внутри города или снаружи – хотя воевода должен был проследить, чтобы они не торговали какими-либо запрещенными товарами354. Наконец после того, как бухарские или ногайские купцы заканчивали свои дела, они могли вернуться к себе без помехи, «чтоб они вперед со всякими товары в сибирские города приходили и с нашими служивыми с русскими людьми торговали»355. Создание благоприятных условий стало основой торговой политики в Сибири. Грамота от 31 августа 1596 года предписывала тюменскому воеводе князю Григорию Долгорукому позволить бухарским и ногайским купцам беспошлинно торговать с местным населением. Она гласила: «торговать безпошлинно… чтоб им вперед повадно было со всякими товары приезжати»356. Инструкция тарскому воеводе 1608 года по поводу торговли лошадьми воспроизводила тот же принцип: «…а пошлин у них с тех продажных лошадей не взяли потому, что их сперва не ожесточить и от нашие царские милости не отгонити»357. Один из первых приказов воеводе города Тары, находившегося на краю степи, заключался в том, что он должен развивать торговые отношения с азиатскими странами358. В 1607 и 1608 годах Москва приказывала сибирским воеводам посылать служилых людей в Бухару и в земли калмыков, приглашая их к беспошлинной торговле359.

Эта стратегия означала, что сибирское население выигрывало от торговли, и не в последнюю очередь выигрывали все категории служилых людей, получавших возможность дополнить свое жалованье и удовлетворить свои нужды, участвуя в торговле. Попустительствуя подобной практике, государство освободило от налогов торговлю служилых людей на суммы, не превышавшие 50 рублей. Впрочем, к огорчению государственных мужей, предприимчивые служилые иногда выступали в роли представителей русских и бухарских купцов, действующих в Сибири. Они выдавали товары купцов за свои собственные, помогая им уклоняться от налогов. В 1698 году в ходе реформ, нацеленных на оптимизацию сибирских доходов и контроль за ними, правительство отменило право служилых людей на 50 рублей беспошлинной торговли, сославшись именно на эту практику, лишавшую государство доходов360. История официального участия служилых в сибирской торговле показывает, как государство пыталось создать порядок, при котором торговля служила бы нуждам населения, и одновременно с этим увеличить доход царской казны. Как показывает скандал на Ямыш-озере, описанный в пятой главе, найти баланс между соблюдением закона и особыми льготами было нелегко.

СИБИРСКАЯ ЭКОНОМИКА

Инструменталистский подход принес свои плоды. Большее количество товаров доехало до Сибири – региона, где меха, ткани, кожа, лошади и такие предметы домашнего обихода, как сковороды, топоры и иглы, перемещались между микро- и макрорынками, частично перекрывающими друг друга. В сибирских факториях торговали не только купцы, а меха были отнюдь не единственным товаром. Все необходимое для новых поселенцев двигалось с запада на восток, по пути встречая товары, следовавшие на запад вдоль сибирских рек. С 1600‐х годов все бóльшую роль начали играть ткани, ковры, пряности, лекарства и другие восточные товары. Сибирь была привлекательным рынком, потому что меха здесь стоили сравнительно дешево, а европейские товары, привозимые русскими купцами, пользовались широким спросом у служилого населения городов, поселенцев, выходцев из Центральной Азии и коренных жителей, посещавших сибирские рынки.

Сибирская экономика была важна для государства вначале из‐за пушнины, а затем как канал торговли с Востоком. Начиная с 1630–1640‐х годов русские столкнулись со снижением доходов от пушнины в Западной и Центральной Сибири. К концу XVII века обширные запасы сибирской пушнины в значительной части истощились, но место пушнины в международной торговле России заняла торговля с Востоком. (Пушной промысел не вполне прекратился; меха более низкого качества по-прежнему отправляли в Китай.) Благодаря развитию связей с Востоком сибирская торговля тоже не шла на убыль. С 1672 по 1700 год в Тару прибыло девять очень крупных караванов из степи361. Как сообщает Вилков, автор самого авторитетного исследования по сибирской экономике XVII столетия, к концу века 80% импорта с точки зрения объема составляли китайские товары и более 85% объема торговли в Тобольске составляли товары Востока362. С ним соглашается историк Копылов: «Ко времени заключения в 1689 г. Нерчинского договора у Русского государства наладились с Китаем уже довольно оживленные торговые связи, а после договора, установившего свободный доступ торговых людей двух соседних государств, торговля с Китаем все больше стала приобретать в Сибири первостепенное значение»363. В 1726 году в Москву прибыло немало сибирских товаров, и большинство из них шли из Китая364.

В XVII и XVIII веках Россия стала мировой державой, и торговля с другими державами стала важнейшей частью ее экономики. В XVIII веке Россия окончательно завоевала своих степных врагов, одновременно с этим интегрируясь в Европу, соперничая с европейскими странами на западном направлении и развивая торговлю на Востоке. Хотя реальность на этом этапе и не дотягивала до чрезмерно смелых устремлений, но положение России между Западом и Востоком позволило ей перехватить часть транзитной торговли, значительная доля которой пришлась на Сибирь365. Многие восточные товары перепродавались из России на Запад, а многие «европейские» товары двигались в противоположном366 направлении – на Восток. Их называли русскими или немецкими товарами, и они предназначались для Сибири или шли еще дальше. Как правило, они состояли из тканей, кухонной утвари (деревянные миски, сковороды, горшки с крышками), замков, очков, зеркал и вездесущих иголок, позволявших шить одежду или кожаные изделия. Вернувшись в Петербург после десятилетия в Сибири в составе Великой Северной экспедиции, Миллер написал «Описание о торгах Сибирских», которое он опубликовал в недолговечном периодическом издании «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». С точки зрения Миллера, сибирская торговля по определению включала в себя товары китайского, калмыцкого, бухарского и монгольского происхождения. Специальный рынок для сибирских товаров в Москве, а также тот факт, что купцы из Европейской России владели домами в сибирских городах, – все это были конкретные проявления главного вывода Миллера, слишком недооцененного – о том, что «сибирские торги составляют немалую часть российской коммерции»367.

МЕСТО СИБИРСКОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

Но насколько важной была роль Сибири в России? Чтобы определить место Сибири в Российской империи, мы должны понять, какую роль играла Сибирь в ее экономике. Что этот регион делал для империи? Зачем империя попыталась завоевать его? Эти вопросы, естественно, влекут за собой вопросы более значительные. В оставшейся части этой главы предпринимается попытка оценить участие Сибири в экономике Московского государства. С этой целью мы начнем с общего обзора российской экономики, а затем внимательно изучим соседний регион, Поволжье, а также саму Москву – сердце Российской империи.

Россия была надежным источником ряда товаров, которые, не будучи слишком эффектными, тем не менее представляли большую важность в мире раннего Нового времени. По-видимому, к концу XVI века Московия обладала почти что монополией на поставки поташа, пеньки и льняного семени в Западную Европу. Каждый раз, когда в XVII веке нарушался поток поставок через Балтийское море, цены на эти товары в Амстердаме взлетали до небес368. В XVII столетии западноевропейцы вывозили из России главным образом «кожу, пеньку, смолу, поташ, сало, рыбу и пушнину»369. Начавшееся между европейскими державами морское соперничество было выгодно Московскому государству, богатому лесными продуктами, необходимыми для строительства флота. С Русского Севера (не из Сибири) вывозился крепкий дуб и мачтовый лес для строительства кораблей. Побочные лесные продукты, а также лен и конопля были даже более важными. Дерево сжигалось для получения поташа (использовавшегося для окраски тканей, производства мыла и стекла), а также смолы и дегтя – необходимых материалов для укрепления снастей и днища корабля. Канатные мастерские, основанные англичанами, но к 1580‐м годам в основном управлявшиеся русскими, выпустили значительную часть снастей для английского флота, разгромившего в 1588 году пострадавшую от дурной погоды Непобедимую армаду370. В самом деле, «ни один флот не мог действовать, не имея льна для парусов, пеньки для канатов и такелажа, а также без смолы, дегтя и живицы: за среднее время жизни судна расходы на эти товары превосходили стоимость самого корпуса корабля»371. Купцы из Ревеля, Риги, Данцига, Штеттина, Ростока и Любека заботились о том, чтобы приобрести в России лесные продукты.

Хотя Московское государство, по-видимому, не обладало столь масштабным промышленным производством, как Китайская империя (империя Мин до 1644 года; Маньчжурская империя или империя Цин после 1644 года), оно производило важнейшие изделия и полуфабрикаты, которые делали его привлекательным торговым партнером. На фоне экзотических пряностей, тканей, лекарств, фруктов и овощей Нового Света такие повседневные вещи, как кожа, могут не попасть в поле зрения того, кто изучает раннее Новое время, но в мире, в котором еще не было синтетических волокон, каждому в какой-то момент была необходима кожа. В Московии существовала ценная индустрия по производству кожаных полуфабрикатов под названием юфть. Ярмо Котиляйне назвал юфть недооцененным русским экспортным промышленным товаром; по его оценке, в 1667 году она занимала первое место в российском экспорте372. Вилков отметил, что юфть была главным товаром, который русские купцы привозили для продажи на Ямыш-озере373. По мнению Александра Чулошникова, она была главным российским экспортным товаром в Астрахани374.

Одним из самых заметных догматов меркантилизма было создание собственного производства. Россию обычно считают страной со слаборазвитой промышленностью – этот недостаток тревожил Петра, доходя почти до наваждения, так сильно он стремился развить в стране производство. Страстное отношение Петра к данному вопросу и привычные домыслы об отсталости России, возможно, закрыли собой более спокойную реальность: не так уж плохо шли дела в Московском государстве. Юфть была наиболее выгодным из промышленных товаров Московии, но отнюдь не являлась единственным примером развитого производства и торговли. В XVII веке в Московию ввозили шкуры бобров для специальной обработки, с которой никто не справлялся так хорошо, как русские375. Кроме того, презрительное отношение к советской промышленности ХX века, сделавшее ее мишенью анекдотов о качестве производства (в стиле «мы делаем вид, что работаем, а вы делаете вид, что нам платите»), неправомерно проецируется назад в историю России. Производство железа в России пользовалось хорошей репутацией в раннее Новое время376. Адам Олеарий, которого не назовешь благосклонным наблюдателем, отметил, что московиты быстро учатся: «Они очень восприимчивы, умеют подражать тому, что они видят у немцев, и, действительно, в немного лет высмотрели и переняли у них многое, чего они раньше не знавали. В особенности изумлялся я золотых дел мастерам, которые теперь умеют чеканить серебряную посуду такую же глубокую и высокую и почти столь же хорошо сформованную, как у любого немца»377. В 1720 году бостонская газета опубликовала на своей первой странице текст про русские методы производства дегтя – и не чтобы посмеяться, а потому, что авторы сочли, что бостонцам есть чему поучиться у русских378.

Хотя производимые Россией товары были не столь роскошны, как китайские, персидские или итальянские шелка, тонкий, как бумага, индийский хлопок или английское, голландское или французское сукно, Россия продавала немалое число тканей. В эту эпоху, когда потребительство вышло за пределы дворов, ткани были главным товаром массового потребления379. От пустыни Сахары до Гималаев и Великих озер людям было необходимо одеваться, и те, кто жил неподалеку от международных торговых путей, все чаще одевались в ткань не собственного производства. Такие ткани, как мешковина, грубый хлопок и грубое сукно, составляли немалую долю товаров, которыми обменивались на русских рынках Сибири. Ткани – как собственного производства, так и привозные – были важной частью торговли России в раннее Новое время. Московия обладала куда более диверсифицированной экономикой, чем нынешние нефтяные державы – например, Нидерланды, страны Ближнего Востока или Российская Федерация, – чьи экономики так зависят от нефтяной промышленности, что от этого страдают другие отрасли хозяйства380.

ВОЛЖСКАЯ ТОРГОВЛЯ: КАЗАНЬ И АСТРАХАНЬ

Отправляясь из Москвы и спускаясь по течению Волги, приезжаешь в старинный город Казань, расположенный чуть выше того места, где Волга решительно разворачивается в южном направлении и устремляется к Каспийскому морю. Здесь с незапамятных времен сходились торговые пути, на что обращали внимание уже арабские путешественники. Начиная с XI века волжскую торговлю контролировали булгары. С самых ранних этапов в этой торговле участвовали русские. Арабский путешественник Ибн Хаукаль называл Волгу русской рекой, потому что ее активно использовали русские купцы, а также купцы, отправлявшиеся на Русь381. В X веке киевский князь подписал торговый договор с Булгарией382. Казань была важным региональным центром, который в прошлом выступал как в роли соперника, так и в роли торгового партнера многих своих соседей – Перми, Сибири, Москвы и, если уходить дальше в прошлое, мусульман-булгар. Москва находилась в тесных политических и экономических связях с Казанью начиная с XV века, когда Казань «стала торговым центром первой величины»383. Уже к началу века русские купцы из Москвы, Пскова и Новгорода регулярно действовали на территории своего исламского соседа на востоке, Казанского ханства, в котором жили и булгары, и уроженцы Центральной Азии, и черкасы.

В 1523 году все русские купцы в Казани – по словам Костомарова, все русские, находившиеся в Казани, – были перебиты384. Это печальное событие, возможно, стало результатом напряженности, возникшей после того, как Василий III ввел торговое эмбарго против Казани. Василий III пытался использовать эмбарго на русскую торговлю на Волге с Казанью в качестве политического рычага против Казани385. Все русские купцы получили приказ торговать в Нижнем Новгороде, русском городе примерно в 390 км от Казани. Считается, что эмбарго повредило Москве не в меньшей степени, чем Казани. Точно так же, как в случае завоевания Иваном III Новгорода в конце XV века, «цель конфликтов с Казанью состояла в получении доступа к северо-восточным торговым маршрутам и укреплении господства над данниками – поставщиками роскошной северной пушнины»386. Спустя несколько десятилетий внук Ивана III Иван IV отказался от дальнейших переговоров с Казанью и попросту завоевал город, присоединив его к Российскому государству.

Несмотря на политические треволнения, русские продолжали жить и торговать в Казани. После российского завоевания многие жители бежали из Казани в Сибирское ханство, отсрочив переход в российское подданство, но не избежав его. Полная интеграция Казани в империю заняла долгое время, как показал Мэтью Романьелло, но всего через десять лет после завоевания на казанском рынке уже было двадцать две русские лавки. У троих русских там были дома387. Аника Строганов располагал домом в Казани с 1565 по 1568 год388. Гость Никита Никитников жил в Ярославле, но ему принадлежал и дом в Казани. Кадастровая книга, сохранившая записи об их имуществе, называет их обоих приезжими гостями. Третий гость, Иван Шухнов из Владимира, приобрел свой дом, женившись на дочери казанского жителя г-на Карыгина389. В середине XVII столетия число лавок, принадлежавших уроженцам Центральной России, оставалось прежним (двадцать две)390.

Гибель казанского архива привела к тому, что уцелело мало данных, позволяющих реконструировать хозяйственную жизнь города. В XVII веке Казань и Нижний Новгород были вторым и четвертым по богатству городами России. Оба города контролировали значительную часть волжской торговли на пути из Астрахани в Архангельск, и оба города были важными пунктами снабжения для Сибири391. Ученые сходятся в том, что в XVIII веке торговля была еще более оживленной, но, не имея в своем распоряжении записей XVII века, на которые мы могли бы опираться, это «оживление» очень сложно подсчитать. Сибирские таможенные книги предоставляют бесценную возможность мельком заглянуть в эту реальность; иногда они упоминают купцов из западносибирских городов, которые ездили торговать в Казань, или же казанских купцов, приезжавших в Западную Сибирь392. Бухарские купцы ездили из Центральной Азии в Казань через Волгу и сибирские реки393.

Астрахань расположена в извивах дельты Волги – там, где река впадает в Каспийское море. Казань имела тесные экономические связи с Астраханью, но не только с нею. То есть в то время как Волга соединяла Астрахань с Казанью и, по-видимому, между городами шла оживленная торговля, в Казань шли и сухопутные торговые пути. Когда маршруты торговых путей в точности не известны и исторические записи о них молчат, об их существовании свидетельствуют археологические данные. В частности, старинные тайники вдоль Камы на пути из Китая указывают, что товары передвигались сухопутными маршрутами через Евразию уже в ранние годы Римской республики. Когда в XIII веке Гильом де Рубрук в роли миссионера прибыл к монгольскому двору, он ехал к низовьям Волги до ордынской столицы Сарая, а затем по суше добрался до монгольского двора в Каракоруме. Когда русская армия прокладывала первые дороги на Урале и в Сибири, она, как правило, расширяла уже существовавшие тропы. Но немало исторических данных указывает на существование многочисленных торговых путей, пересекавших лес и степь в Урало-Каспийском регионе. В 1615 году царь велел казанскому воеводе позволить бухарскому «купчине» выехать «каким путем захочет»394. Купцы из Центральной Азии могли вернуться по Волге или вдоль сибирских рек. В 1616 году хивинский хан писал в Москву с просьбой вернуть товары, похищенные у хивинских купцов в долине реки Яик395. Молдавский землепроходец и дипломат Спафарий, добравшись до этих мест (чуть к востоку от Урала, двигаясь в южном направлении, к степи, лежащей вокруг реки Ишим) на пути в Китай, объяснил, что дорог слишком много, чтобы подробно писать о них. Это дарит нам два открытия. Во-первых, ни одна дорога не была столь хороша, чтобы стать магистралью, по которой двигались бы все. Например, путь вдоль Ишима был чрезвычайно тяжелым, но эту дорогу использовали, потому что на ней было легко найти хороший фураж для животных и потому что она была сравнительно безопасной. Во-вторых, то, что дорог было много, указывает, что движение по ним было весьма значительным.