Полная версия:

Сибирские купцы. Торговля в Евразии раннего Нового времени

Первые города, основанные в Сибири, – Тюмень (1586), Тобольск (1587), Тара (1594) и Верхотурье (1598) – были расположены на юго-западе Сибири, образуя почти что треугольник. Основная часть архивных изысканий, осуществленных для настоящего проекта, посвящена этим четырем городам, которые в большинстве своем потеряли былое значение, уступив его более новым центрам. Верхотурье существует в тени Екатеринбурга, Омск превзошел Тару, а Тюмень затмила собою Тобольск после того, как железная дорога была проведена именно через Тюмень; таким образом, Тюмень представляет собою исключение, это важный город и поныне. Тюмень, столица одного из самых больших субъектов РФ, – это современный город с российской спецификой: стеклянный небоскреб Газпрома украшает собою горизонт всего в нескольких кварталах от деревянных домов с курами во дворе и уличными туалетами, а центр Тобольска выглядит как причудливый музейный городок. На широком тюменском проспекте неопытный человек вряд ли отличит татарина от славянина; этот город стал безусловной частью России – трансформация, дополнительно подчеркнутая сюрреалистическим единообразием, которое столь неизгладимо внушает советская архитектура. Но в XVII веке все было совсем иначе; это был пограничный город, который в любой момент мог подвергнуться вражескому нападению.

Тобольск был основан на высоком холме у слияния рек Тобол и Иртыш, примерно в 10,5 мили [17 км] вниз по течению от столицы Кучума, Искера449. В 1620 году здесь была основана Сибирская епархия. Тобольск стал административной, экономической и культурной столицей Сибири. Тобольский воевода занимал важнейший пост, которому другие сибирские воеводы были, по крайней мере в теории, подчинены до 1736 года, когда в ходе административной реформы Сибирь разделили на две провинции450. Между 1639 и 1670 годами здесь торговали от тысячи до трех тысяч купцов с ежегодным товарооборотом от 53 до 121 тысячи рублей, причем средний ежегодный товарооборот составлял от 40 до 60 тысяч рублей451. Таким образом, Тобольск стал одним из самых оживленных торговых центров Российской империи – не на уровне Москвы, Архангельска или Казани, но вполне сравнимым по масштабу с важными западными пограничными городами, такими как Псков или Смоленск452.

Тара была основана в 1594 году у берегов Иртыша, примерно в трех неделях путешествия вверх по реке от Тобольска453. Основав это поселение на старинном торговом пути Внутренней Евразии, русские осторожно вышли из лесной зоны на край Барабы, или Барабинской степи, находившейся в конце XVI века под властью калмыков. Что еще более важно, это был край, куда бежали и где собрались потомки Кучума, которые в первой половине XVII века неоднократно будут проверять российскую власть на прочность454. Не случайно воеводой, основавшим Тару, был князь Андрей Васильев Елецкий, хорошо знавший, как воевать со степными кочевниками: до своего назначения в Сибирь он служил на южно-украинской границе455. Тара обладала плодородными почвами, но не могла себя прокормить до XVIII века, потому что из‐за угрозы со стороны кочевников, периодически совершавших набеги за рабами, было невозможно полноценно заниматься земледелием. В 1688 году в Таре было пять церквей и 690 домов, но в них жили в основном военные. В 1702 году в Таре по-прежнему было зарегистрировано лишь два посадских человека (горожанина), но значительную долю населения составляли бухарские купцы и крестьяне456. Несмотря на законы о предупреждении пожаров, Тара страдала от масштабных пожаров в 1629, 1658, 1669 (когда сгорело 630 домов), 1701 и 1711 годах457.

Тара была расположена на самом краю империи, но ее жители старались сделать ее полноценным городом. В 1701 году жители Тары подали прошение царю, чтобы он дозволил им завести часовщика. Они объяснили, что в Таре, в отличие от других сибирских городов, с самого основания не было часов, и это многое затрудняло и в караулах, и в приказной избе, и в церкви, и в частных домах. Просители собрали деньги и купили в Тобольске железные часы. Теперь они просили царя дать дозволение и профинансировать наем часовщика. У них даже была подходящая кандидатура – квалифицированный казачий сын458. Немало чернил пролито в спорах, кто был движителем сибирской экспансии – государство или частные лица. Настоящая глава высвечивает важную роль государства и соглашается с В. Д. Пузановым в том, что, если бы не было военных, готовых их защищать, крестьяне не посмели бы распахать лесостепное пограничье459. В конце концов, набеги кочевников были не столько ответом на территориальные захваты, сколько средством приобрести рабов для торговли. И все же это не означает, что я присоединяюсь к государственническому взгляду на экспансию. На местах речь шла о симбиозе, как видно из челобитной о часовщике. Воеводам велели поднимать потонувшие купеческие суда, а купцы иногда предоставляли лодки и парусные корабли для удовлетворения различных «государственных» нужд и выполнения указаний. Подсчитать подобные сделки нелегко, но, принимая во внимание могущество в этой культуре таких понятий, как щедрость, гостеприимство и обязательство, можно предположить, что в ней имел место этос взаимности. Небольшой эпизод с часовщиком обращает наше внимание на другую важную тему: поликонфессиональность сибирского пограничья и, в частности, присутствие диаспоры купцов-мусульман, о которых мы будем говорить в седьмой главе. В числе тех, кто подавал челобитную о часовщике, были бухарцы и татары. Когда просители-мусульмане говорили о религиозных и домашних делах, которым бы способствовало наличие общественных часов, они, возможно, думали о призыве к намазу.

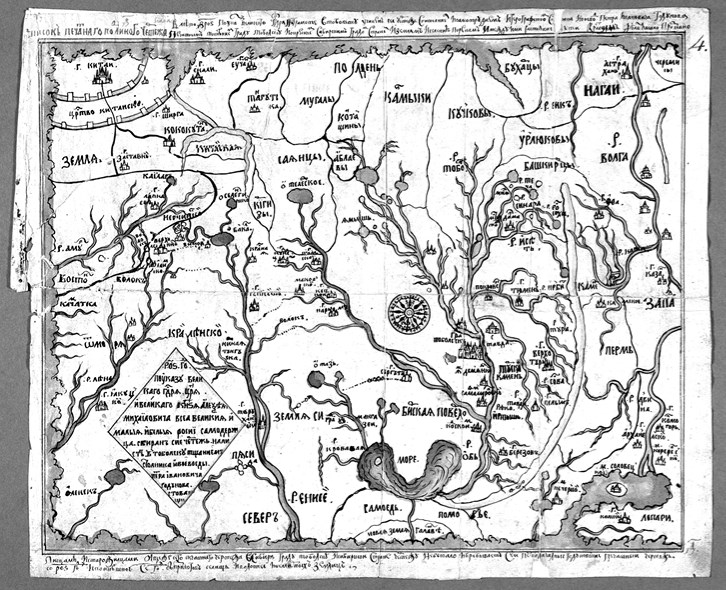

Ил. 5. Карта Годунова, 1667 год. Самая первая русская карта Сибири, выполненная под руководством Петра Ивановича Годунова. Привлекает внимание важность рек повсюду, кроме сухой южной степи (карта ориентирована на юг, поэтому речь о верхней части карты). Эта карта – зримое проявление того, как реки влияли и на путешествия по Евразии, и на восприятие ее самой. Источник: Leo Bagrow Collection, Godounov Map, 1667, MS Russ 71 (1). Любезно предоставлено Библиотекой Хоутон в Гарвардском университете

В 1598 году, спустя четыре года после основания Тары, в Уральских горах, на северном изгибе реки Туры, было заложено Верхотурье. Этот город должен был стать воротами в Сибирь, но в полной мере так и не оправдал ожиданий, потому что люди продолжали более активно пользоваться дорогами к северу от Верхотурья460. Очень быстро основная часть сибирской пушнины стала проходить по северным путям. Так началось еще во времена средневекового Новгорода, а открытие Беломорского пути в середине XVI века усилило эту тенденцию. Переломило ее закрытие государством торговли в устье реки Обь в 1620‐х годах, истощение запасов соболя в окрестностях Мангазеи в 1640‐х годах, а также развитие южных городов и дорог, удобных для доступа с восточной границы российской деятельности, постепенно продвигавшейся дальше в Сибирь. Вероятно, в середине XVII столетия вдвое больше грузов по-прежнему проходило по северным путям, чем через Верхотурье, но торговля смещалась к югу461. Направлявшиеся на восток купцы, нагруженные тяжелыми товарами, предпочитали Верхотурский волок, который обычно называли зимним путем, но на обратном пути в Россию, с более легким грузом пушнины, предназначенным для продажи на августовской Архангельской ярмарке, они могли одолеть горные перевалы северного Черезкаменного волока462. Этот южный сдвиг – лишнее свидетельство того, что в сибирской торговле важное место занимали восточные товары, а не только меха. К середине XVII столетия Тобольск стал главным центром пушной торговли в России. По мере того как коммерческая деятельность перемещалась к южным границам Российской империи, Тобольск уходил в тень, уступая свое место новым центрам – Нерчинску, Кяхте, Ямыш-озеру, Ирбиту.

РЕКИ, ФОРМИРУЮЩИЕ ИМПЕРИЮ

Реки определили направления сибирской экспансии. Они были не границами, но дорогами. Если бы не обширная речная система и не созданные русскими волоки, сибирская экспансия пошла бы другим путем. Реки руководили продвижением русских в Сибирь. Реки сформировали картину истощения пушных запасов. Собственно, пушные запасы Сибири начали истощаться сразу же, как русские начали их эксплуатировать. Но при первых волнах наступления речь шла не обо всей популяции пушных зверей, а только о той ее части, которая жила вдоль рек и которую поэтому было легко добыть. Передвижение на восток вдоль речных систем, к берегам, где меньше охотились, было путем наименьшего сопротивления: отходить от реки вглубь леса было куда труднее463. Единственным фактором, сыгравшим столь же важную, как и сибирская речная система, роль в формировании русского империализма, была кочевая степь, создавшая линию русских военных крепостей (в конечном счете ставших городами) вдоль южного края земель, на которые притязала Россия. Россия решительно двигалась на восток, через всю Сибирь, и в 1639 году достигла Тихого океана. Однако на южном, степном направлении, основав в 1594 году Тару, Россия за столетие с четвертью не сделала больше ни шагу.

Реки делали путешествия возможными. Главные артерии Сибири, широкие, с пологими руслами, как правило, характеризовались мягким течением. Но и они могли быть переменчивы. На то, чтобы спуститься по Лене, уходило два месяца или больше, но при благоприятных условиях, как писал мангазейский воевода в 1638 году, это расстояние можно было проплыть и за неделю464. Зависело это от времени года. Весной у купцов открывалась возможность спустить товары из Верхотурья, «ворот в Сибирь», вниз по Туре, через Пермский край и до самой Тюмени. Речной лед вскрывался ранней весной. Таяние снега и льда могло повысить уровень воды слишком сильно, а плавучие льдины делали путешествие по реке непредсказуемым, ломая лодки, уничтожая товары и становясь причиной многих смертей. Но когда таяние снегов заканчивалось, уровень воды в реке резко падал, что создавало новую опасность, исходившую от камней и речного дна; наконец, река становилась в принципе несудоходной. К концу лета река Тура около Тюмени могла не достигать и метра в глубину465. Соответственно, пришлось построить летний порт выше по реке466. Нередко торговые караваны предпочитали двигаться вдоль реки, но по суше – например, опасаясь слишком быстрого течения Иртыша.

Реки были главными артериями сибирской торговли. Даже когда в реке было слишком много или слишком мало воды и купеческие караваны предпочитали двигаться по суше, русло реки все равно в большой степени определяло маршрут, по которому пойдут товары. Русские плавали по рекам в плоскодонных лодках (дощаниках), приводимых в действие разными средствами. Спускаться по течению по широкой и спокойной реке можно было при помощи паруса. Вверх по течению лодки нередко волокли люди, шедшие вдоль берега467. Куда бы ни плыл дощаник, ему требовалось много гребцов. Строительство лодок в Сибири стало важным государственным и частным делом, но удовлетворить спрос на лодки было нелегко. Был случай, когда служилые люди выразили царю свой протест по поводу того, что их заставляют путешествовать в ненадежных лодках468. Когда участники Великой Северной экспедиции получили негодную лодку, они убедили воеводу купить для них у купца более прочную469. Зимой, когда реки замерзали, по ним часто можно было путешествовать на санях, нартах или лыжах. В декабре 1638 года Адам Олеарий, двигаясь на санях по замерзшей Волге, добрался от Казани до Москвы всего за двадцать дней470. Если же лед на реке был недостаточно прочным, можно было ехать на санях по суше.

Впрочем, дальняя торговля часто растягивалась на несколько времен года. Смена лодки на другой способ путешествия означала повышение расходов и усложнение логистики. Многие купцы стремились переправить свои товары через Сибирь, когда реки были судоходными. Чтобы преуспеть в этом, им нужно было думать много о чем помимо зимнего мороза. Во второй половине лета Тура нередко мелела настолько, что лодки, строившиеся в Верхотурье, приходилось спускать на воду в 40 километрах ниже по течению, где уровень воды был достаточно высоким471. Воды в реке становилось так мало, что нагруженные товарами лодки, которые легко прошли бы весной, летом сели бы на мель – и эта проблема существовала на многих сибирских реках.

География и климат, возможно, были не единственной причиной, почему Верхотурье так в полной мере и не достигло ожидаемого от «ворот в Сибирь» расцвета. Этот город печально прославился своими начальниками, склонными к мздоимству и злоупотреблениям472. В 1639 году привилегированный купец (гость) Василий Федотов Гусельников обратился к царю за дозволением посылать свои товары северным путем, потому что, хотя в Верхотурье и не собирают чрезмерных пошлин, как в некоторых других местах, от его людей там требуют выполнения работ, что приводит к задержкам. Поскольку успех его караванов зависел от того, успеют ли они преодолеть определенное расстояние по рекам до их замерзания, из‐за подобной задержки в Верхотурье он рисковал полностью пропустить торговый сезон и понести большие убытки473.

К концу XVI века русские построили вдоль этих речных систем десять крепостей и продолжали тянуть линию укреплений на восток в следующие десятилетия. Уже в 1639 году русский отряд перезимовал на Тихоокеанском побережье в устье реки Улья, а в 1647 году было основано первое постоянное русское поселение на Тихом океане – Охотск474. Но русская гегемония в Сибири еще не была предрешена. В первые два века своего существования этим приграничным городам досталось немало опасностей и испытаний. Даже Тобольск и Верхотурье, защищенные другими городами и, стало быть, не находящиеся непосредственно на границе, были под угрозой нападений. На опасности указывает замечание Аввакума, знаменитого религиозного диссидента, сосланного в Сибирь в 1650‐х годах. Он пишет: «Приехав в Тоболеск, сказываю; ино люди дивятся тому, понеже всю Сибирь башкирцы с татарами воевали тогда. А я, не разбираючи, уповая на Христа, ехал посреде их. Приехал на Верхотурье, – Иван Богданович Камынин, друг мой, дивится же мне: как ты, протопоп, проехал?»475

Безопасность была слабо обеспечена, в особенности в Тюмени и Таре, расположенных дальше к югу476. На протяжении XVII века на них нередко нападали калмыки и башкиры, руководствуясь множеством самых разных мотивов. Российское продвижение, безусловно, вызывало недовольство, которое могло привести к воинственным реакциям. В некоторых случаях подстрекательством занимались наследники хана Кучума. Но до известной степени мотивы нападений кочевников были прагматичными. Характерные для кочевой политэкономии «набеги и торговля» (англ. raiding and trading) сходились воедино в работорговле. Калмыки добывали рабов, атакуя русские деревни, и либо продавали их на различных рынках, либо возвращали российскому руководству за выкуп. Даже в XVIII веке, после победы над наследниками Кучума и над калмыками, продолжали пылать башкирские восстания.

Столкнувшись с Китаем в долине реки Амур, Россия предпочла отступить, заключив Нерчинский договор 1689 года, по которому она обменяла территорию на мир и торговые отношения. Нерусские кочевники, жившие вдоль южной границы Сибири, представляли для России гораздо более трудную проблему. Майкл Ходарковский описал ситуацию словами: «Мир был невозможен»477. Коренное население, по мнению многих историков не представлявшее никакой опасности, поднимало серьезные восстания против российских властей. Трудности возникали не только с жителями Дальнего Востока, знаменитыми своим яростным сопротивлением России, но и с народами внутренних областей, которых принято считать уже более замиренными. В 1641 году самоеды атаковали русский отряд, везший в Москву ясачных соболей478. Наконец, серьезная угроза российскому господству исходила из рядов самих русских. Сибирь была затронута многочисленными восстаниями, наиболее ярким из которых было Пугачевское восстание при Екатерине II. Время от времени бунтовали российские служилые люди в Сибири. И даже когда казаки не бунтовали открыто, сибирские власти были вынуждены с ними считаться479. На протяжении двух веков российская власть в Сибири была ощутимой и вместе с тем непрочной – она была чем угодно, только не железным кулаком. Невозможно понять управление Сибирью, не осознавая реальные и продолжительные угрозы безопасности, с которыми имели дело сибирские администраторы и крестьяне.

Если российская военная инфраструктура в Сибири была создана стремительно, то этого нельзя сказать про миграцию и поселение в Сибири в XVII веке, поэтому некоторые историки называют сибирские поселения не городами, а военно-административными центрами480. И хотя я считаю, что взгляд на сибирские города просто как на пункты военной фортификации и сбора дани не позволяет увидеть зарождение и развитие там многообразного пограничного общества, нельзя поспорить с тем фактом, что русская миграция в Сибирь была в XVII веке крайне незначительной. Этому было много причин. «Людей бросают с места на место и из провинции в провинцию, чтобы они селились там, и, чтобы найти замену [тем, кто уехал], они посылают и селят других», – заметил в 1517 году один польский наблюдатель, вероятно, по поводу Новгорода481. Но в Московском государстве XVII века не было избыточного населения. А позже, в XVIII веке, приоритетным направлением для колонизации стала южная степь. Государство на протяжении долгого времени противостояло лишенной постоянного населения южной степи. Одной из стратегий по борьбе с кочевыми набегами была трансформация степи в скопление сельскохозяйственных поселений – стратегия, успешно осуществленная в Поволжье только Екатериной II482. Как указано выше, поселенцы-крестьяне уничтожали ареал пушных зверей483.

Были и те, кто в XVII веке добровольно отправился в Сибирь, а некоторые староверы бежали в Сибирь от угнетения или в поисках места, где они могли бы служить Богу так, как хотели, но причиной пересечения Урала редко была тяга к странствиям, как значительно позже заявил барон фон Гакстгаузен484. Цели переселенцев были прагматическими. Методы землепашества, которые были в ходу у славянских крестьян, с давних пор требовали масштабных передвижений с места на место. В мире плохих почв и изобилия земли подсечно-огневое земледелие было обыкновенной практикой. Сжигая лес на той или иной территории, крестьяне создавали поле. Зола от сгоревших деревьев была ценным удобрением. Они пахали на этой земле около десяти лет, пока она не истощалась. Кризисы конца XVI века привели к тому, что многие крестьяне покинули свои наделы; некоторые из них направились на восток. Теперь, когда государство официально закрепостило крестьян, те, кто уходил в поисках лучшей жизни, считались беглецами. Некоторые из них, вероятно, тоже отправились искать убежища по ту сторону Урала, особенно потому, что государство, казалось, меньше интересовалось отлавливанием беглых крестьян в Сибири, чем к западу от Волги485. В конце концов, хотя Уральские горы и получили мифический статус разделителя континентов, они не были таким уж серьезным препятствием. Но сама природа Сибирской земли не способствовала поселению. С одной стороны, государство, обнаружив, что развитие земледелия разрушает ареал пушного зверя и беспокоит платящих ясак коренных жителей, мало что делало для продвижения масштабного поселения в Сибири до самого XIX века. С другой стороны, там, где лес уступал место степи, крестьянская колонизация сдерживалась реальной и постоянной угрозой кочевых набегов. Славяне шли по высокой цене на невольничьих рынках Центральной Азии и Османской империи.

Было кое-что, возможно, и пострашнее нападений кочевников – пожары. Как и во многих городах раннего Нового времени, это была постоянная угроза. Пожары регулярно загорались в первое столетие российского правления, иногда с опустошительными последствиями. Некоторые из них были результатом намеренных поджогов, в том числе самосожжений староверов486. На долю Тюмени тоже пришлось немало восстаний и бунтов. В 1670 году местные казаки, участвовавшие в восстании Стеньки Разина, были казнены487. В открытой степи тоже случались пожары. Вызванные естественными причинами пожары порой опустошали степь. Путешествуя вдоль Иртыша в XVIII столетии, Г. Ф. Миллер заметил, что отдаленные степные пожары освещают ночное небо; за восемьдесят лет до него это зрелище наблюдал русский Федор Байков488. Не все степные пожары происходили от естественных причин; это было еще и оружие, которое русские, калмыки и татары использовали друг против друга489.

Несмотря на серьезные трудности, поселенцы продолжали прибывать; к середине XVII века в сибирских городах насчитывалось по нескольку сотен дворов, а к концу века их численность удвоилась. Поскольку в те времена фамилии были новшеством и нередко указывали на работу своего носителя, по фамилиям – Кузнецов, Шорников (шорник – мастер по изготовлению конской упряжи), Сапожников, Скорняков (скорняк – меховщик, кожевник), Пивоваров, Мясников/Мясницкий, Маслобойников, Бондарёв, Колоколов, Мельников, Гончаров, Богомазов, Плотников, Портнягин – можно понять, что все эти мастера нашли себе новый дом в Сибири или же обрели там свою профессию. В 1701 году суздальские крестьяне переехали в Сибирь, собираясь зарабатывать на жизнь портняжным делом, но обнаружили, что рынок перенасыщен подобными услугами, и обратились с прошением дозволить им двинуться дальше и попробовать счастья в Иркутске490. Когда Семен Ремезов в 1680‐х годах занимался изысканиями по сибирской истории, он обращался к опросу «старожилов… бывальцев в непроходимых местех и каменех безводных, в степях и на морях… розных чинов русских людей, иноземцев, бухар, татар и калмыков и новокрещенных, выходцев и полоняников русских»491.

В списке Ремезова бросается в глаза его крайнее разнообразие и вместе с тем отсутствие женщин. Действительно, первоначальное русское население Сибири в большинстве своем состояло из военно-служилого населения, в том числе казаков, что сподвигло некоторых историков к описанию Сибири как «военного лагеря»492. Москва пыталась восполнить нехватку женщин, отправив в начале XVII века на восток больше ста девиц и вдов, подходящих на роль жен493. Иногда государство даже действовало вразрез с собственной официальной политикой и мирилось с тем, что источником жен будет порабощение494. «Ввозимых» женщин никогда не хватало, и местные мужчины обратились к представительницам коренного населения. Хотя установить масштаб сожительства русских мужчин с местными женщинами трудно, о том, что подобные союзы не были редкостью, свидетельствует появление категории «сибиряк»495, указывавшей на человека, у которого был русский отец и мать из коренного населения.

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ И ПОЛИТИКА: ВОВЛЕЧЕНИЕ И ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ

Кроме нестабильности, еще одной фундаментальной чертой сибирской истории была хроническая нехватка людских ресурсов496. Недостаток людей – женщин, военных, крестьян, купцов, чиновников – означал, что государство не могло позволить себе роскошь быть слишком разборчивым; ему приходилось опираться на людей сомнительной лояльности. Один из ранних указов повелевал сибирским воеводам хорошо обращаться с каждым, кто обещает быть верным, и брать такого человека на службу – даже наличие воинственных родственников или прошлые антигосударственные действия самого человека не могли помешать ему устроиться на российской службе. Письмо Ивана IV Строгановым, написанное в 1572 году, показывает, как далеко было готово зайти Московское государство в своих попытках найти людей:

А будет которые черемиса или остяки добрые, а похотят к своим товарыщем приказыватись, чтоб они, от воров отстав, нам прямили, а на их будет что станетца, и вы б тех не убивали и их берегли, и мы их пожалуем. А которые будут и поворовали, а ныне похотят нам прямить и правду свою покажют, и вы б им велели говорити и приказывати наше жаловальное слово, что мы их пожалуем, пени им отдадим да и во всем им полегчим, а оне бы… ходили вместе воевати наших изменников, и их воевали, и в войне их побивали, а которого повоюют, и тому тово живот, а жены их и дети им в работу. А которая черемиса учнут нам прямить, а обратятся к нам истинною, и наших изменников повоюют, и изменничьи жены поемлют и лошади, и корове и платье и иной какой всякой живот, и вы б у них того полонского живота однолично отъиимати не велели никому497.

Многочисленные европейские военнопленные, захваченные на западном фронте и сосланные в Сибирь, – враги – часто оказывались на важнейших постах в сибирской администрации498. Как и в Казани, татары составляли значительную часть военных сил в Сибири. Иногда они переходили к противнику499. Российское государство всегда было готово договариваться с воинственными калмыками500.

В XVII столетии калмыки почти постоянно были угрозой и вместе с тем потенциальным союзником российского руководства в Сибири. Значительная часть авторитетного труда Герарда Фридриха Миллера «История Сибири» посвящена реальной угрозе со стороны калмыков и слухам о такой угрозе в 1630–1640‐х годах501. Калмыки и русские вели дипломатические переговоры, отдалялись друг от друга, сражались и сотрудничали. То же самое можно сказать о башкирах и о татарах. Московское государство проявляло столь великую терпимость к тем, кого оно подозревало в нелояльности, потому что у него не было особого выбора. На татар и башкир тоже смотрели с подозрительностью, но при этом приветствовали в империи. Подобно казанским и поволжским татарам XV–XVI веков, многие сибирские татары вступили в армию Московского государства. Отряд, отразивший нападение Кучума в 1593 году, насчитывал больше татар, чем русских502. Эта ситуация, когда друг мог оказаться врагом, а враг – другом, причиной которой была хроническая нехватка людских ресурсов, характеризовала многие социально-политические тенденции в Сибири.