Полная версия:

Угловы. Семья врачей. Век Добра и Любви

В столовую вошла Надежда Ивановна с блюдом свежеиспеченных булочек. Подошел Виктор Кузьмич, гладко выбритый, в белоснежной рубашке и в коричневом суконном жилете. Сели пить чай. Для знакомства расспросили маму о ее семье, об учебе. А потом Надежда Ивановна рассказала и о своей семье.

Муж Надежды Ивановны (она показала на портрет, висящий над диваном) – это отец Виктора, Кузьма Константинович. Он был начальником Южной железной дороги. Папа Виктора был из обедневших дворян, и все, что у него осталось ценного, – это большая библиотека из 5 тысяч книг русских и зарубежных классиков, философов: Спинозы, Гегеля, Канта. Часть книг они продали по необходимости, но большая часть осталась.

Кузьма Константинович гордился своей уникальной библиотекой, и, когда после 1917 года пришлось переехать из большой квартиры в Харькове в маленькую квартиру в Артемовске, он постарался перевезти и разместить все свои драгоценные книги. Полки, стеллажи с книгами были расставлены повсюду: в трех комнатах и в прихожей.

Вскоре, после Гражданской войны, когда уже стала устанавливаться мирная жизнь, к нему часто стали приезжать чиновники из Киева, предлагали перейти на другую работу, по их понятиям, более выгодную в материальном отношении, а свою должность уступить какому-то другому чиновнику. Кузьма Константинович не согласился. Много лет он отдал своей работе, был принципиальным и неподкупным. Его все уважали. Однажды он был приглашен высоким начальством своего ведомства отметить юбилей одного из чиновников. Во время застолья Кузьма Константинович почувствовал себя плохо, внезапно появилась жгучая боль в подложечной области, боль постепенно стала разливаться по всему животу, отражаясь выше вдоль грудины. Кузьма Константинович вынужден был уехать домой раньше. Дома едва дошел до дивана, его тошнило, появилась кровавая рвота. Скорая помощь не успела приехать. Больной впал в кому, появились судороги, а к утру, не приходя в сознание, скончался. Сослуживцы помогли Надежде Ивановне его похоронить, а вскоре стали распространяться слухи, что его отравили, что кому-то нужно было его место. Надежда Ивановна даже настаивала на эксгумации, но этого не допустили, и постепенно все связанное с этим трагическим событием затихло.

Так она и живет с сыновьями Виктором и Леонидом. Еще были дети Валерий и Галина. Валерий погиб в Гражданскую войну, а Галину угнали белогвардейцы в неизвестном направлении, и больше о ней никто ничего не слышал.

«Ну, я вас, может быть, утомила своим грустным рассказом. Вам еще нужно заниматься с Виктором, я вам не буду мешать, пойду по своим делам», – сказала Надежда Ивановна. Она встала и величавой походкой, без намека на сутулость ушла в свою комнату.

Мама была очарована ее приемом, непривычными манерами, в которых чувствовалось глубокое воспитание и культура поведения. Понравился ее наряд. Одета она была скромно, но изящно. Темное, удлиненное платье было отделано кружевным воротничком с манжетами, а концы воротника стягивала брошь с дымчатым топазом.

Закончив разбор и решение математических задач, Виктор пошел провожать маму. Стояла теплая погода. Солнце ярко светило, уходя на запад. Под влиянием южного волнующего ветра колыхались трава и тополя. Клонилось к вечеру. Вдоль болотных пролесков раздавалось кваканье лягушек. Расставаясь у невысокой калитки, Виктор пригласил маму на следующий день в кино. Мама охотно согласилась.

Ей понравился этот высокий, стройный красавец, да еще с такими благородными манерами. Беспокоило ее только то, что у нее на тыльных сторонах кистей рук появились красные пятна, немного припухшие, иногда появлялся зуд. Когда она пришла на прием к врачу, он ей сказал:

– Ну, это у вас «госпожа экзема»!

Как теперь показываться людям с такими руками? Придя на свидание, она старалась прятать руки за спину. Узнав о болезни мамы, Виктор отнесся к этому спокойно. Он сказал, что экзему надо лечить. Только он не знал, что нельзя нервничать, мочить руки (стирать, готовить еду, мыть полы). А кто все это будет делать? «Ну, хотя бы воздержаться от всего этого во время обострения, пока болезнь не успокоится», – утешал Виктор.

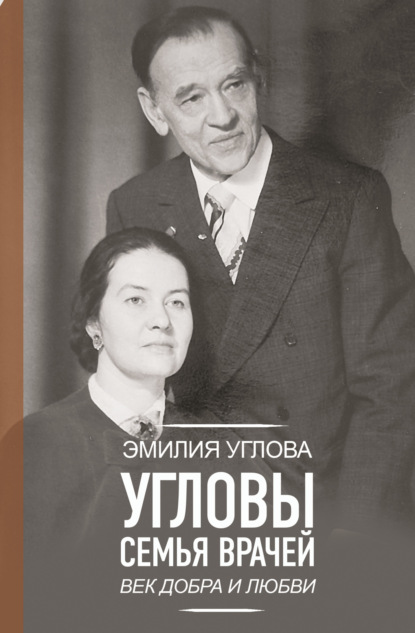

Мои родители

Врач предложил цинковую мазь, но она мало помогала. Знакомые, те, кто страдал экземой, предлагали лечение из своего опыта, из народной медицины – свинцом. Из газеты сшивался кулек без дырок, чтобы не было доступа воздуха. Основание кулька вырезалось до ровного дна и устанавливался кулек на блюдце или тарелку. Сверху кулек поджигали. Как только огонь доходил до дна – кулек сгорал, а на дне тарелки оставалась желтая тягучая мазь, которой и мазали пораженные участки кожи. Помогало часто, и обострение через день-два проходило. Но у мамы эти обострения были в течение всей жизни, потому что всю жизнь на нее приходилась тяжелая работа по дому. Тогда не было стиральных машин, пылесосов, газовых плит, даже хозяйственное мыло было ограничено в продаже.

Оперный театр имени Т. Г. Шевченко был в городе Сталино (теперь Донецк), и мама ездила туда по возможности, так как очень любила оперную музыку. Ей нравилась опера «Демон», и она слушала ее несколько раз. Она вспоминала, как завораживающе пел волшебным басом Максим Дормидонтович Михайлов, приезжавший на гастроли. Мама его слышала и по радио. В опере он находился высоко, где-то над сценой, с огромной копной черных волос, со сверкающим взглядом и так проникновенно пел арию «Не плачь, дитя». Мама замирала под влиянием этого волшебного голоса. Ей казалось, что Тамара в «Демоне» – это она сама и сам Демон поет ей колыбельную!

Встречи с Виктором становились все чаще – и не только из-за неразрешенных алгебраических задач. Виктору понравилась эта красивая девушка с вьющимися каштановыми волосами и большими глазами цвета морской волны. Наконец-то он сделал маме предложение. Мама была счастлива.

– Но как же учеба? – недоумевала она.

– И учебу не бросишь, и со мной будешь. А я буду помогать тебе. Жить будешь у нас. Тебе нужно хорошо питаться, а ты часто ходишь голодная. Мама моя, Надежда Ивановна, хорошо готовит. Будем жить вместе.

Так и порешили. Надежда Ивановна оказалась очень доброй и умной свекровью, всегда помогала советом, сама вела домашнее хозяйство. А еще у них была библиотека, столько книг, о которых невестка даже не знала. Были и любимые ее писатели и поэты: Шекспир, Дюма, Флобер, Гюго, Диккенс, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Никитин, Толстой, Гоголь, Гончаров и многие, многие другие.

В свободное от учебы и домашней работы время она читала, и читала допоздна. Чтение всегда было ее любимым занятием. Пробовала и сама писать прозу и стихи, только для себя, никому не показывала. В институте мама училась хорошо и в 1936 году окончила физико-математический факультет, защитив диплом на тему: «Скоростные вычисления в средней школе». И получила квалификацию преподавателя математики в средней школе.

И вовремя успела, потому что к тому времени уже ждала ребенка. После трудных экзаменов, в начале лета, мама уехала к своей матери Анне Алексеевне в село Ново-Чайкино Макеевского района, на свою родину. Там у нее в августе и родилась девочка.

«Как Вы ее назовете?» – спросила акушерка.

«Эммочкой», – ответила мама. Потом подумала и сказала: «Запишу ее Эмилией, как звали героиню “Отелло”».

В то время было принято давать детям иностранные имена: Анжела, Эмма, Неля и другие. Но Эмилия – имя православное. Так звали святую женщину христианку – мать святого Василия Великого. У нее было десять детей, из них четверо были святые. Празднуется день этой святой и святого Василия Великого 14 января – в день Нового года по старому стилю. Очень красивый праздник после Пасхи и Рождества. Но мама об этом не подозревала. Все эти знания были закрыты, запрещены, и люди были лишены празднования радостных и счастливых дней в году. И я только после того, как была ослаблена деятельность атеистической власти, узнала о празднике 14 января – дне своих именин. Сколько же я пропустила в своей жизни красивых праздничных дней!

По декрету тогда полагалось только 3 месяца освобождения от работы, и мама продолжала это время жить у своей матери. С ними жил и младший брат мамы Леонид. Жили трудно. Брат учился в ФЗУ (фабрично-заводское училище). Помогали старшие Андрей и Клавдия, которые тогда уже работали.

Клавдия учительствовала в младших классах, Андрей работал на машиностроительном заводе. Виктор (отец) также работал инженером и одновременно занимался наукой – писал диссертацию по своей профессии. Часто он приезжал в село Ново-Чайкино и помогал маме нянчить дочку.

Однажды, будучи еще на первом году жизни, я тяжело заболела. Заболевание протекало с приступами длительного кашля, и врач посоветовал вывезти ребенка к морю. «Это коклюш, – сказал врач. – Ребенку нужен морской воздух». Родители решили поехать к Азовскому морю, которое было ближе всех к Донбассу, в Мариуполь. Сняли на берегу моря домик с двумя маленькими комнатками, и началась борьба за жизнь дочери.

Отец, как предписывали врачи, выносил меня гулять к морю очень рано, до восхода солнца, и гулял подолгу, носил меня на руках вдоль берега по часу-два, пока не усну. Из-за частых и длительных приступов кашля я никак не могла спать.

Как-то раз, когда отец с матерью гуляли у моря, я закашлялась долгим приступом, вся посинела, вздохнула и вдруг замолчала. Родители испугались, подумали, что я умерла. Прислушавшись к моему дыханию, они поняли, что ребенок спит. Я впервые тогда крепко уснула. Вскоре я выздоровела, и мама с отцом вернулись в Артемовск.

Отец продолжал работать, мама тоже вышла на работу в среднюю школу города Артемовска, преподавала математику.

Так как все работали, и свекровь Надежда Ивановна тоже работала, занимала должность директора исторического музея, куда она перевезла большую часть своей библиотеки, восьмимесячную дочку мама отдала в ясли, которые находились неподалеку от школы, и два раза уходила с работы, чтобы кормить ребенка.

Отпуск после родов полагался только до трех месяцев, и продлить его стоило больших трудов. Работать и растить ребенка было трудно, но семья жила дружно, и помогали нянчить меня все родственники – кто как мог.

* * *Время надвигалось с тревожным ощущением грозной бури. В газетах все чаще появлялись статьи с разоблачением «врагов народа». Называли фамилии, и знакомые этих клейменых удивлялись, как они могли пропустить людей, оказавшихся врагами. Стали входить в моду доносы. Доносили друзья, соседи, сотрудники, доносили на своих знакомых, близких. И по доносам, не разбираясь, арестовывали.

Отец часто собирал друзей у себя дома. Они закрывались в его комнате и вели беседы. Как всегда у русской интеллигенции, беседы касались вопросов о будущем России, велись разговоры на политические темы, читали запрещенную литературу. Конечно, без алкоголя не обходилось. Друзья приходили в выходные и праздничные дни. Закрывшись в комнате у отца, они о чем-то спорили, что-то обсуждали. Женщин туда не пускали.

Однажды мама случайно обнаружила на столе у отца книгу Л. Д. Троцкого «Моя жизнь, опыт, автобиография» (1929) и отдельные тетради с рукописным текстом из двухтомного руководства: «История русской революции» и «Портреты революционеров» (1931). Мама разволновалась, так как тогда Троцкий и его труды были запрещены. Она спросила у отца, зачем ему нужна эта литература, но отец, усмехаясь, отвечал: «Не волнуйся, все в порядке, Ворошилов на лошадке».

Отец был увлекающийся человек, счастливый, получил образование, прекрасная жена, дочка, что еще надо? Но кроме музыки и живописи, он интересовался политикой, устройством современной жизни. Приближался тяжелый 1937 год. Прокатилась волна арестов и ссылок после убийства С. М. Кирова в Ленинграде. Над страной нависла тягостная, мрачная атмосфера. Все чего-то ждали, о чем-то недоговаривали, боялись доверять друг другу.

Однажды ночью за отцом пришли. Перерыв все книги и бумаги, его забрали неизвестно куда. Мама несколько раз ходила в прокуратуру за разъяснениями. Наконец ей сказали: «Ваш муж был членом троцкистской группировки, центр которой находился в городе Харькове. Все члены этой группировки арестованы, их будут судить и отправят в ссылку».

Так мама больше не видела своего мужа, моего отца, в течение долгих лет. Свекровь, Надежда Ивановна, сказала ей: «Тамара, бери ребенка и уезжай куда-нибудь подальше отсюда, если хочешь спастись, так как после ареста мужей вскоре выселяют и их жен с детьми». Но куда могла уехать мама со мной, маленьким ребенком?..

В 50 км от Артемовска, в Горловском районе, на станции Никитовка, на руднике, располагались общежития жилищного кооператива. Родственники помогли нам найти комнату, где и поселилась мама со мной и своей престарелой матерью Анной Алексеевной, моей бабушкой. Работу нашла быстро, в школе на шахте «Комсомолец». Математиков тогда не хватало. Комната, в которой поселилась мама, находилась в длинном многоквартирном двухэтажном доме. Туда селили в основном семейных. Комната примыкала к небольшой кухоньке. Стену между комнатой и кухней соединяла кирпичная печка с металлической дверцей для вложения дров и угля, и железными круглыми подставками для нагревания и приготовления пищи. Через маленький коридорчик была входная дверь для другой семьи и выходная дверь на улицу. Топили в основном углем. Дрова использовали редко. Вокруг степи, лесов не было, только кое-где маленькие перелесья.

Вокруг дома росло несколько деревьев: два тополя, дуб и кусты акации, они быстро разрастались и образовывали живую изгородь перед входом в дом.

Обстановка была в квартире простая. Посреди комнаты стоял круглый стол. У окна – небольшой столик для работы и шкаф с книгами. Еще была железная кровать, кушетка и сундук. В сундуке помещали одежду. Я спала в детской кроватке, которую мамина сестра Клава отдала после своей выросшей дочери.

Был еще патефон, без которого нельзя было слушать грампластинки с записями опер, оперетт, классической музыки. Эти грампластинки остались от большой фонотеки Виктора Кузьмича, моего отца.

У входа в комнату над дверью висела круглая черная тарелка – радио; я с жадностью слушала музыку, и классическую, и народную. Правда, последняя становилась все больше не в моде.

Мама работала в школе № 11 шахты «Комсомолец», в большом двухэтажном здании. В школу шли дети из поселков и ближайших хуторов с 1-го по 10-й класс, иногда от дома до школы детям приходилось преодолевать расстояние в 2–3 километра. Но учились все, не учащихся не было.

Учителя были хорошие, профессионально подготовленные, а неуспевающие оставались дополнительно заниматься после уроков бесплатно. Кроме общих предметов, в школе занимались художественной самодеятельностью, по праздникам давали концерты: 1 Мая, 8 Марта, 7 Ноября и на Новый год. На праздники детям выдавали небольшие подарки – конфеты, печенье, пряники, яблоки и мандарины.

Два года мама жила в этом маленьком шахтерском поселке. Жила трудно, работала в две смены, чтобы прокормить ребенка и свою мать, которая присматривала за трехлетней внучкой.

После гибели мужа, Федора Андреевича, Анна Алексеевна переехала жить к старшей дочери Клавдии в Артемовск, но когда у мамы случилась беда и она вынуждена была уехать из Артемовска от свекрови, то Анна Алексеевна приехала к маме на шахту «Комсомолец» помогать ухаживать за ребенком. Она убирала комнату, готовила незатейливый обед, кормила внучку и ходила с ней гулять. Коляски не было, и бабушка приучала меня рано ходить пешком.

Мама, приходя с работы, часто приносила печенье, пряники, хлеб, крупы, подсолнечное масло. Подсолнухи росли хорошо, и маслобойни постоянно отжимали ароматное, аппетитное масло. Из отжимков скорлупы под прессом делали макуху, добавляя сахар или патоку. Молоко приносили с хутора – женщины ходили по домам.

В магазинах продуктов было мало, и выбор был небольшой. За мясом и овощами всегда возникали большие очереди. В воскресенье мама ходила на рынок, закупала продукты, сколько могла. Рынки к 1940 году начинали оживляться. Туда съезжались продавцы из окрестных хуторов. Привозили свою продукцию на повозках с лошадьми, на тачках: мясо свиней, кур, кроликов; помидоры, огурцы, баклажаны, перец, зелень, семечки, молоко, сметану, домашний сыр.

Мама получала зарплату 68 рублей, но на продукты хватало. За квартиру платила 3 рубля, за хлеб – 60 копеек, за булку – 1 р. 25 коп. Килограмм красной икры стоил 30 рублей, черной – 45.

Одежду себе, матери и дочке мама шила сама – у нее была старая ножная швейная машинка «Зингер». Машинка хорошо сохранилась, ее привезла с собой бабушка Анна Алексеевна. Варежки и носки мама также сама вязала.

На зимнюю одежду – пальто, обувь – понемногу откладывались деньги. Бабушка пенсию не получала, так как никогда не работала, была домохозяйкой, воспитывала 12 детей, которые потом постепенно умирали и погибали.

Вечерами слушали радио – большую черную тарелку. Кроме успехов на трудовом фронте и музыкальных передач часто сообщали об арестах разоблаченных «врагов народа», которые вели подпольную подрывную деятельность. Называли отдельных лиц, велись передачи с заводов и фабрик, откуда на собраниях люди активно выступали, клеймили арестованных, требовали наказания – высшей меры.

Слушая эти сообщения, мама всегда переживала за отца. Неужели он тоже враг народа и скрывал от нее свою деятельность? Вспоминала очень короткую жизнь с ним и часто втихомолку плакала.

Анна Алексеевна вздыхала и старалась не заводить разговоры об отце. От него ничего не было слышно. Жаль было девочку, росла без отца.

Иногда к маме заходили в гости сотрудники школы, учителя. Особенно она сдружилась с семьей учителя истории – Юрием Ивановичем и его женой Ксенией Михайловной. Это были веселые, жизнерадостные люди, всегда шутили, рассказывали какие-нибудь исторические анекдоты.

Жена Юрия Ивановича преподавала в школе русский язык и литературу. Когда они приходили, я радостно бежала им навстречу, как рассказывала мама. Мне тогда было 2 года. Они тоже привыкли ко мне, приносили конфеты или игрушки. А потом садились пить чай с вареньем и рассказывали какую-нибудь историю.

Ксения Михайловна любила поэзию и много знала стихов. Она выразительно, наизусть читала Пушкина, Некрасова, Никитина, Есенина. Мама тоже любила поэзию и пробовала сама сочинять. Она всегда тосковала о том, что не удалось ей поступить на факультет русского языка и литературы и окончить его.

Пели песни народные или песни Гражданской войны, но они всегда были грустные.

В августе мне исполнилось два года, и мама получила посылку от свекрови Надежды Ивановны. В посылке был красивый красный шерстяной костюмчик, как раз мне впору, и большая кукла выше меня ростом. Кукла была сделана из прессованного картона и раскрашена. Лицо, черные волосы тоже были раскрашены, но кукла была красивая. Руки и ноги у нее вращались на пружинах. На ней было шелковое светлое платье, под ним настоящие белые трусики, на ногах – нарисованные туфельки.

Эту куклу я хранила долгие годы и выбросила после окончания института, когда в конце 50-х годов появилась всеобщая тенденция выбрасывать все старинное: мебель, вещи и прочее. Тогда, уже взрослая, но не разумная, я выбросила куклу, патефон, антикварный комод, шкаф и стол, о чем до сих пор жалею.

Однажды на день моего рождения в три года пришли Юрий Иванович и Ксения Михайловна. Они принесли заводного зайца, от которого я была в восторге. Заяц прыгал, хлопал в ладоши, а на шее у него висела ленточка с морковкой. Через некоторое время заяц замолкал, не прыгал, и я боялась, думала, что он сломался. Потом мне объяснили, что зайца нужно заводить, на спине у него замочек, в который вставляется ключик, и этот ключ нельзя терять.

Заводные игрушки в то время только-только стали появляться, и они приносили удовольствие не только детям, но и взрослым. Бабушка испекла пирог с вишнями, принесла вишневое варенье, которое так любили в Донбассе. На хуторах и в любом саду, колхозном или домашнем, хорошо росли вишневые деревья, а также яблоневые и абрикосовые.

К июлю появлялись на деревьях мясистые, темно-красные вишни. Очень вкусные, кисло-сладкие! Тогда не было семьи, в которой не пекли бы пироги со свежей вишней и не варили бы вишневое варенье, делая заготовки на зиму. Я до сих пор люблю вишню и абрикосы, а теперь на севере добавилась еще любимая ягода – черника. Пили чай с пирогом и вареньем, беседовали на разные темы. Пели украинские песни, которые особенно любила мама за их мелодичность. У нее был красивый грудной голос, и она очень любила петь, много знала украинских песен, лирических и юмористических.

День прошел хорошо, солнце клонилось к закату. Вечерело. С юга дул сухой, теплый, ласковый ветер. День уходил на запад, вслед солнцу. На небе медленно проплывали облака.

Юрий Иванович с Ксенией Михайловной заторопились домой. Идти им нужно было пешком примерно три километра. Расставаясь, Юрий Иванович сказал, что настроение у него очень тяжелое. В школе запретили Есенина, в курсе истории сократили повествование о деятельности царей, руководивших российским государством в течение 300 лет. Все больше вводили в программу историю советского периода, историю революции и ее вождей, руководителей партии. Трудно стало преподавать, боишься сказать лишнее. В газетах все чаще разоблачали «врагов народа».

Обстановка на фоне глобальных арестов вокруг была удручающая. Подходил новый, 1939 год. В январе арестовали Юрия Ивановича. Пришли ночью и забрали его и жену. Обвиняли их в том, что они преподают советским детям историю с уклоном в буржуазную идеологию.

Мама, хорошо зная эту семью, начинала понимать, что здесь что-то не так, какие-то происходили ошибки. И с Виктором, наверное, тоже произошла ошибка. Как же так? Что происходит? Виктору тоже предъявили обвинение в чтении враждебной троцкистской литературы, объявили его «врагом народа».

Как ей хотелось увидеться с семьей Фатовых, расспросить их обо всем, что, как теперь она догадывалась, они ей недоговаривали!

И вдруг неожиданно получила письмо от отца:

Здравствуйте, дорогие Тамара и Эммочка!

Долго я вам не писал. Не знаю, как мне и оправдаться перед вами. Когда ты узнаешь, Тамара, что я не настолько виноват, то простишь меня. А Эммочка, она не успела привыкнуть к отцу, а когда вырастет, и если суждено будет увидеть ее, то она и подавно простит. Нужно ли писать, что я ужасно скучаю о вас. Как бы хотелось много, много написать, но мои мысли стали закорузлыми, да и отвык я от пера.

Тамара, я хотел бы, чтобы ты по-прежнему счастьем цвела. Я сказал счастьем и подразумеваю первые годы нашей совместной жизни. Что я еще могу написать. Стоит ли писать о суровой колымской природе? Нет, лучше не буду затрагивать ее, скажу только, что лето, если так можно выразиться для приличия, совсем жалкое. Как живет Эммочка? Как бы хотелось ее увидеть хоть одним глазком. Она уже, наверное, разговаривает. Поздравляю ее с днем рождения. Тамара, пришли фотокарточку твою и Эммочки. Может быть, при взгляде на вас мне придаст больше жизни, а то, признаться, я совсем начинаю падать духом. Как живет Леонид? Я слышал, что он женился. Передавай ему привет.

Как живет Клава и беленькая бабушка, твоя мама? Где ты, Тамара, сейчас находишься? В Горловке или уже покинула ее? И когда я только получу от тебя письмо?

Ну, о моей жизни ничего нельзя сказать утешительного. Одним словом, жив пока что. Часто ли бываешь в Артемовске? Заходишь ли к Надежде Ивановне? Передай, Тамара, ей, что телеграмму от нее я получил с оплаченным ответом. Но ответить не удалось. Так же передай, что и деньги я получил от нее. Увидеться нам, наверное, не суждено будет. Я так думаю, что останусь здесь навсегда. Ну, пока целую всех крепко, крепко.

Пишите по адресу: Хабаровский край, Колымский округ, город Магадан, поселок Атка.

Почтовый ящик 261/47

Виктор

Получив это письмо, мама расплакалась. Она любила отца. Как же теперь? Неужели она больше никогда его не увидит?

Брат Леонид советовал ей не отвечать на письмо. Что будет с дочкой, если вышлют с ней, как высылали многих после ареста мужа, отца? Но она ответила. Ответила коротко, спокойно, без эмоций. Написала о матерях, своей и его, Надежде Ивановне, своей трудной жизни.

Леонид женился на девушке Ниле, которая выросла без матери, умершей очень рано. Отец ее, Василий Петрович, женился на вдове Екатерине Николаевне, которая имела свой дом и большой участок земли вокруг дома с садом и огородом недалеко от шахты «Комсомолец». Екатерина Николаевна была очень хорошей хозяйкой, молодой, энергичной и очень строгой. Она родила мужу, Василию Петровичу, четверых детей: двух девочек и двух мальчиков. Нила была старшей, и вся домашняя работа приходилась на нее. Мачеха к ней хорошо относилась, но она не уделяла Ниле заботы и внимания. Ни от отца, ни от мачехи Нила не ощущала той любви, которой требовало ее одинокое сердце, и чувствовала себя лишней в семье. Она устроилась работать на завод, имея 7 классов образования, и переехала жить в общежитие при фабрично-заводском училище. Там она и встретилась с Леонидом, маминым братом, моим родным дядей.