Полная версия:

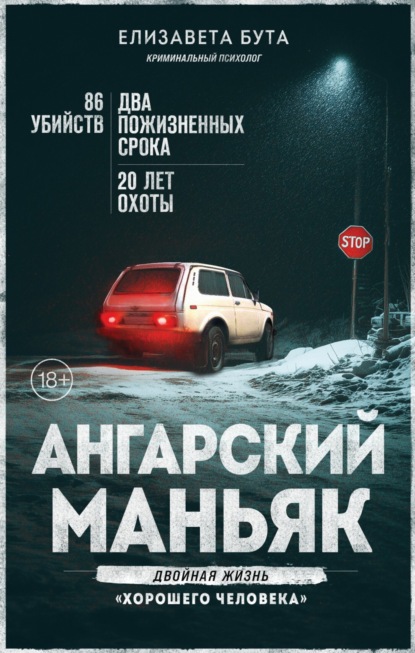

Ангарский маньяк. Двойная жизнь «хорошего человека»

– Веди себя хорошо, и мы скоро тебя заберем, – сказала Мише на прощание мама и пропала из его жизни на долгие годы.

Поначалу родители приезжали в Норильск в отпуск. Мама врывалась в Мишину жизнь прекрасной яркой феей с кучей подарков и гостинцев в нескольких сумках. В первый день она обычно донимала сына вопросами о том, как он себя вел и каких успехов добился. В следующие несколько дней она брала сына в парк или все вместе ехали на рыбалку, а потом мать теряла интерес к ребенку и переключалась на встречи с друзьями и одноклассниками. Каждый день Тоня наряжалась в яркие летние платья и пропадала куда-то до позднего вечера. Порой Миша ненавидел все эти сарафаны с цветочками, вишенками или восточными огурцами – они делали маму ужасно красивой и совершенно чужой. Мальчику верилось, что если успехов будет достаточно много, то ему удастся провести с мамой побольше времени, но всякий раз перечисления успехов хватало только на один день.

Антонина и Виктор любили сына, но когда он родился, они были попросту не готовы к появлению ребенка и не собирались менять свою жизнь ради него. Да и не требовал этого никто. В те годы, в 1960–1970-х, вера в коммунистические идеалы, хоть уже и не такая пламенная, как раньше, по-прежнему грела сердце советского человека. Считалось, что воспитывать должно государство. Ясли, детский сад, школа, пионерия – все эти организации брали на себя функцию образования и воспитания. Считалось, что профессионально обученные люди с педагогическим образованием уж точно лучше справятся с ребенком, чем необразованные родители. Каждый должен заниматься своим делом. Учителя пусть учат, доктора – лечат. Зачем возлагать на людей без педагогического образования родительские обязанности? Задача родителей – обеспечить ребенка всем необходимым и проследить, чтобы он вовремя в школу приходил. Как раз в то время популярность получила пятидневка, то есть школа с проживанием. Учась на пятидневке, школьник приезжал домой только на выходных, чтобы провести пару дней с родителями, а затем вновь отправлялся в школу интернатного типа. Встречались даже те, кто считал, что детей лучше забирать из семьи и отдавать на воспитание государству. Впрочем, таким радикалам обычно возражали примерами из 1920-х, когда подобные эксперименты ни к чему хорошему не привели.

Тоня и Виктор не были радикалами и уж тем более ничего плохого в жизни сына с бабушкой не видели. Поначалу мама, конечно, названивала домой и расспрашивала о том, как поживает сын, но со временем эти звонки становились все реже. А вскоре Тоня перестала приезжать даже в отпуск. Как сильно Миша ни старался, его успехов было недостаточно для того, чтобы приблизить маму.

Любви, как и любой другой способности, требуются практика и тренировка. Тоня прекрасно относилась к сыну, но никогда не была с ним близка. Девушка забеременела от любимого человека и решила оставить ребенка, наслушавшись ужасных рассказов об абортах. Появление ребенка в жизни она восприняла как очередную трудность, которую нужно преодолеть. Отъезд в Ангарск дался ей тяжело. Она корила себя за то, что сын растет вдали от родителей, но забрать ребенка никак не получалось. Жили они в жуткой комнате в общежитии, где для ребенка не было никаких условий. Соседи умудрялись как-то фигурно расставить шкафы и развесить занавески таким образом, чтобы дети находились в более-менее отделенном от родителей пространстве. Но Тоня не вполне понимала, как им это удается, если даже они с Виктором, живя за стенкой, прекрасно знали, когда у соседей случается ночь любовных утех. Уж лучше пусть мальчик поживет в нормальных условиях с бабушкой и дедушкой, а они пока попробуют как-то наладить быт и построить светлое будущее.

Работа, необходимость обосноваться в новом месте и завести друзей, сплетни и конфликты на почве жилья и другие бытовые проблемы так сильно затянули молодую супружескую пару, что Тоня и Виктор совсем перестали интересоваться сыном. Иногда по вечерам они вспоминали о том, что давно не звонили Мишеньке, но потом смотрели на часы и решали, что позвонят уже завтра. Через несколько лет Тоня снова забеременела, и тут уж стало совсем не до сына, который вроде бы стал уже совсем взрослым.

Вторая беременность помогла Попковым решить проблему с жильем. Вскоре после рождения дочери им удалось наконец переехать в хрущевку, которая казалась им тогда настоящими хоромами. Родители Тони сильно сдали и с трудом справлялись с воспитанием мальчика, так что Мишу пора было забирать в Ангарск.

Известие о том, что он станет жить с родителями, застало Мишу летом. До самого переезда он думал лишь о том, как они будут с отцом ходить на рыбалку, с мамой – вместе они будут гулять в парке или ходить в походы. Теперь-то у нее будет много времени, чтобы узнать обо всех его достижениях!

Переступив порог ангарской квартиры, Миша увидел сестру. Мама вышла встречать его с младенцем на руках, и когда Миша неуклюже шагнул вперед, чтобы обняться, как это делают в фильмах, Тоня отшатнулась в сторону, испугавшись, что мальчик разбудит дочку.

Он всегда был хорошим и послушным сыном. Если требовалось помочь, обязательно все делал. И по дому все сделает, и готовить очень любит. Миша всегда старался ко мне прислушиваться. Он для меня сын…

Антонина Попкова[3]2

Ангарск

В год, когда Михаил Попков переехал в Ангарск, Павел Курдюков притащил в городской музей свой стул. Вместе с этим строгим пожилым мужчиной в сером невзрачном костюме и с извечной увеличительной линзой для починки мелких деталей началась светлая полоса в истории этого города.

Павел Васильевич родился в 1908 году в семье крестьянина, который так и не смог приспособиться к жизни после революции. Отец Павла быстро спился и умер, оставив семью на грани голодной смерти. Мальчик, наверное, пополнил бы многочисленную армию беспризорников Вятской губернии, если бы не один случай. Невесть откуда у него появились карманные часы на цепочке, и он тут же побежал сдавать в магазин нежданную находку, а пожилой часовщик, забавы ради, решил показать парнишке механизм, скрытый внутри его сокровища.

– Так ведь они не работают, они ничего не стоят, – лукаво воскликнул старик, разглядывая циферблат.

В следующий момент часовщик неожиданно выхватил цепочку, положил железный корпус на ладонь и одним движением снял крышку, скрывающую сложный мир шестеренок за белым блюдцем циферблата. Одна деталь касалась другой, и все были связаны вместе, вот только не работали. Старик взял в руки нечто вроде иголки, поддел что-то, и все эти шестеренки вдруг задвигались, затрепетала секундная стрелка, и мертвый механизм из множества маленьких блестящих деталей вдруг обрел жизнь. Это так впечатлило Павла, что он пошел к мастеру в подмастерья. Старик не только обучил его часовому делу, но и заставил выучить азбуку, а затем потребовал, чтобы подросток записался в вечернюю школу.

Про часы Павел забыл на долгие годы. Он выучился на слесаря, пошел работать на предприятие, а вскоре встретил прекрасную девушку Ульяну, которая пришла в восторг, увидев, как легко ее кавалер починил приятелю старинные ходики. В их семье родилось четверо детей. С возрастом Павел все чаще вспоминал старика в пыльной часовой мастерской, казавшейся ему в детстве лавкой чудес. Курдюков начал увлеченно коллекционировать ходики всех видов и мастей. Все началось с трофейных японских часов, которые ему принесли на ремонт, но так и не забрали.

В конце 1950-х Курдюков приехал в поселок Ангарск, из которого пытались сделать промышленный центр. Это место окрестили «городом победы», так как строить его решили после войны, силами пленных немцев и заключенных АнгарЛага. Здесь планировалось возвести несколько крупных заводов, но ограничились лишь нефтедобывающим комбинатом. Зато колоний вокруг набралось немало. Они окружали рабочий поселок, который стремительно превращался в город, в том числе и за счет освободившихся из лагерей людей. Курдюков не раз замечал в магазинах и на улицах мужчин, которых раньше видел на стройке, где работали заключенные.

Один за другим тут вырастали каменные двухэтажные дома – временное жилье с коридорной системой и деревянными перекрытиями, в которые селили в основном сотрудников ГУЛАГа, а со временем и рабочих заводов. Появились здесь и площадь Ленина, и улица Карла Маркса. Центральная площадь городка, построенная в последние годы сталинской поры, вскоре украсилась шпилем почтамта, напоминавшим Адмиралтейскую иглу в Северной Пальмире.

В здешних местах особенно ценились покорность и умение быть незаметным. Этому учила лагерная система. Заключенных, которые хоть чем-то выделялись, всегда старались изолировать от остальных, так как они несли собой угрозу бунта, а этого боялись сильнее всего. На многие километры вокруг тут ни души. По большому счету ничто, кроме страха, не держало заключенных за колючей проволокой. Если кто-то подавал голос, то, значит, ему было не так уж страшно. Когда город только начинали строить, то сами заключенные сначала возводили по периметру забор, а потом принимались за строительство дома или завода на огороженной территории. Закончив с одним объектом, забор переносили на новый квадрат, и все повторялось. От свободы арестантов отделял только хлипкий забор и парализующий страх, ну и караульные с винтовками. Со временем желание раствориться, стереть все собственные черты начало доходить до абсурда: к примеру, однажды бунт в лагере удалось подавить с помощью одного фотоаппарата.

Замполит с фотоаппаратом выдвинулся вперед всех военных и, обороняясь от камней, через объектив всматривался в первые ряды бунтовщиков, стараясь сфотографировать лица зачинщиков и особо агрессивных заключенных. Толпа зашевелилась. Заключенные, стоящие в первых рядах, стали закрываться полами бушлатов, прятаться друг за друга. Смотрящий тоже пригнулся, загораживая лицо рукой…

Ф. УстюжанинПавел Курдюков вместе с семьей поселился в доме на Сибирской улице и устроился на работу в трест «Сибмонтажавтоматика». В рабочие часы он проверял точность измерительных приборов, а в свободное время чинил и конструировал часы. Дети повзрослели и разъехались, а квартира стала потихоньку напоминать музей. Люди частенько специально ломали свои часы, чтобы заглянуть к Курдюкову и поглазеть на изобретения местного Кулибина.

В 1960-х Ангарск стал расширяться. Позади каменных двухэтажек с лепниной на фасадах и прогнившими перекрытиями внутри стали появляться одинаковые кубики хрущевок. В стране объявили о борьбе с архитектурными излишествами, поэтому о планах по строительству сибирского Ленинграда решили подзабыть.

Вечерами на Сибирской улице можно было услышать то бой курантов, то звон будильника. Люди случайные обычно грешили на призраков и даже вспоминали о декабристах, которые вроде бы как раз по этой самой дороге шли полтора века назад. Местные жители прекрасно знали: Курдюков работает над пополнением своей коллекции.

Так продолжалось до тех пор, пока кто-то не написал кляузу на старого часовщика, превратившего свою квартиру в музей. Времена на дворе были дружелюбные, поэтому в лагерь старика ссылать не стали, а, напротив, предложили обустроить все наилучшим образом: передать все экспонаты в музей и стать его смотрителем.

На том и порешили. Ульяна Курдюкова стала смотрительницей музея, а Павел – его заложником. Именно тогда, в 1969-м, когда часовщик окончательно перебрался в музей, чтобы иметь возможность работать с коллекцией, сюда зашел с мамой пятилетний мальчик, который с явным любопытством стал разглядывать выставленные здесь причудливые механизмы.

Павел Курдюков, уволившись из своего треста, все время теперь проводил в краеведческом музее, где располагалась его коллекция. Азарт коллекционера заставлял его выискивать ценные экземпляры, чинить трофейные редкости и изобретать самые странные конструкции. С тех пор как коллекция перешла в ведение города, его больше никто не сдерживал. Напротив. В городской управе вдруг вспомнили о том, что их гордость, здание почтамта, нуждается в часах, которые уже лет пятнадцать никак не могли установить. Естественно, изготовить макет и проконтролировать работу поручили Курдюкову. Спустя несколько лет на по-военному строгой и сдержанной башне появился черный металлический циферблат, за который здание вскоре стали называть Биг-Беном. Павел Васильевич из странного старика с увеличительной линзой в глазу превратился в местную знаменитость, а спустя еще пару лет сосед Курдюкова написал о нем книгу. Хочется верить, что автором выступил не тот самый сосед, строчивший на старика жалобы в городскую администрацию.

Поселок, который начали строить в 1940-х годах, спустя двадцать лет превратился в полноценный городок близ Иркутска и озера Байкал, со своей историей, памятниками, музеями и невероятной окружающей природой. Стоило выехать на окружную дорогу и съехать на любую из лесных троп, и ты оказывался возле прекрасной бурной реки, извивающейся и шипящей на вековечные деревья, растущие по ее склонам. К концу 1960-х годов в Ангарске жило около двухсот тысяч человек. Это был тихий промышленный городок. Тут, как нигде, остро ощущался дух каторги и ссылки, а главными кумирами, конечно, были декабристы.

– Говорят, декабристы вроде бы даже где-то рядом проходили, – упомянул однажды отец Миши, когда они всей семьей шли мимо памятника политкаторжанам в центре города. Мальчика заинтересовала массивная мрачная бетонная конструкция, и отец дал ему это короткое пояснение. Тоня негодующе посмотрела на мужа, и тот моментально замолк. Обычно, когда сын задавал какой-то вопрос, мать просто отмахивалась, и вскоре сын перестал их задавать. Так было проще. Не нужно рассказывать о памятнике политкаторжанам, чтобы потом не переживать, не сказала ли лишнего и подходит ли такая информация детям этого возраста. Возможно, именно из-за того, что мама предпочитала с сыном не откровенничать, а с отцом из-за его работы Миша даже виделся редко, этот ничего не значащий эпизод навсегда остался в его памяти. Это был тот самый день, когда в последний раз все было хорошо.

Дух каторжан присутствовал здесь повсюду. Город нефтехимиков, каким хотели видеть Ангарск, строили в том числе и силами Главного управления лагерей, и, освободившись, бывшие заключенные оседали в городе надолго. Сюда приезжали ученые, кто в романтическом порыве, а кто и в добровольно-принудительном порядке. Так или иначе, как и в любом другом маленьком сибирском городе, по вечерам здесь было очень тихо, а за спиной у каждого была такая история, о которой не принято обычно говорить. Если случалось что-то криминальное, то об этом говорили только вскользь и уже на следующий день забывали. А ну как окажется виновен кто-то из знакомых? Или, может, в этом замешаны кто-то из «законников»? О том, что есть некий темный и мрачный мир организованной преступности, Миша знал, кажется, с первого же дня жизни в Ангарске. По крайней мере впоследствии ему казалось, что он знал об этом всегда, но считал, что этот мир находится в какой-то параллельной вселенной.

Зимой в Сибири холодно, а в колонии нет других развлечений, кроме чтения книг. Образование и общая начитанность в Ангарске всегда ценились. В 1960–1980-х годах достать книгу было непросто, поэтому читали все подряд, книги ходили по рукам, люди обменивались мнениями. Миша рано научился читать и взахлеб поглощал все зарубежные романы, которые подворачивались под руку. Советские производственные саги издавались в огромном количестве, но их никто никогда не читал; Гюго, Дюма, Драйзер и Купер издавались тиражами поменьше, но всегда были нарасхват. Истории про одиноких мстителей, которых так и не поняло общество, занимали мальчика больше всех других.

Женщин в Ангарске по понятным причинам всегда было меньше, чем мужчин, но при этом требования к ним предъявлялись особые. Вот здесь тюремные понятия пришлись по душе буквально всем и просочились даже в самые интеллигентные дома, далекие от криминала. В колонии нет женщин, но есть возможность мечтать и фантазировать. Заключенные на длительный срок оставались запертыми в исключительно мужском обществе с очень жесткими правилами, невыносимыми условиями жизни и все нарастающей жестокостью в коллективе. У них развивался так называемый пенитенциарный синдром. Жизнь в тяжелых условиях снижала способность к сопереживанию. Жестокость и насилие становились чем-то обыденным и естественным, а способность испытывать эмоции постепенно утрачивалась. Нельзя себе позволить припадки гнева, если живешь в запертом пространстве с людьми, о которых ничего не знаешь. Мозг человека имеет склонность стирать ненужные навыки, поэтому спустя несколько лет нет больше эмоций, есть лишь память о них. Сентиментальность. Память о былых чувствах. Это свойственно любому заключенному, солдату или воспитаннику школы для мальчиков. Женщина в их глазах – нечто возвышенное и одновременно низменное, но никогда не равное. Под влиянием книг и растущей сентиментальности женский образ в глазах заключенного претерпевает серьезные трансформации, а когда он выходит на свободу, оказывается, что ни одна девушка не соответствует его высоким стандартам и не воспламеняет тех чувств, память о которых подогревала в нем желание жить все эти годы. И тут рождаются чудовищная злость, ненависть и обида, причем на свободе уже никто не сдерживает тебя от них. Лишь один только женский образ под воздействием этой сентиментальности остается незыблемо прекрасным – образ матери. Добрая, красивая, не совершающая дурных поступков и совершенно точно не знающая ничего о грязной, плотской стороне жизни. Святая.

Конечно, Ангарск не состоял сплошь из бывших заключенных. Напротив, их здесь было меньшинство. Однако такие воззрения коррелировали с общественной моралью, поэтому пришлись по душе многим. Бывший заключенный приходил работать на завод – и вскоре все вокруг него начинали придерживаться правил жизни и норм морали, которые были приняты в колонии.

Тоня и Виктор Попковы привезли Мишу в Ангарск, когда тому было почти шесть лет. Мальчика тут же огорошили известием о том, что у него теперь есть младшая сестра, за которой нужно ухаживать. Через год с небольшим Мише предстояло пойти в первый класс, поэтому вдобавок ко всему ему нужно было готовиться к школе. Мальчик, который в один момент лишился своей привычной обстановки, бабушки с дедушкой, друзей, совершенно растерялся.

– Как у тебя дела? – спрашивала иногда Тоня.

– Все хорошо, – послушно отвечал ребенок.

– Ну ничего, – вздыхала мама и тут же переключалась на другие проблемы.

Из таких диалогов и состояло теперь все общение мальчика. Из-за переезда он начал немного заикаться, но это выяснилось, только когда он пошел в школу. Родители нечасто разговаривали с ним, поэтому и к логопеду его не водили. Уже в старших классах Миша сам нашел специалиста и пришел к нему на консультацию.

Никаких особенно нежных чувств к сестре мальчик никогда не испытывал, но всегда усердно выполнял обязанности старшего брата: нянчился с ней, помогал с уроками и даже много лет спустя писал ей курсовые.

В семье Попковых не принято было говорить по душам. Брат и сестра никогда не видели, чтобы родители о чем-то болтали друг с другом, как-то проявляли нежность или подшучивали друг над другом. По вечерам Тоня спрашивала мужа о том, будет ли он ужинать, и обычно на этом все их общение заканчивалось. В какой-то момент между родителями что-то случилось, и они стали часто ссориться, но эти «скандалы» проходили в тишине. Тоня просто переставала разговаривать с мужем на неделю или две, а по вечерам долго старательно наряжалась и уходила куда-то в красивом платье с яркими восточными огурцами. Возвращалась она уже за полночь, но то же самое платье отчего-то уже не казалось красивым. Жесты матери становились неуклюжими, а когда она растворялась в темноте спальни, в коридоре еще долго чувствовался едкий запах дешевого алкоголя.

Для Тони сын так навсегда и остался чужим. Она исправно исполняла материнские обязанности, но никогда не делала ничего сверх того, что требовало от нее общество. До тех пор пока учительница не просила постирать форму мальчика или починить его портфель, она ничего не замечала. Антонина не жила с сыном в его первые годы и не чувствовала потребности в общении с ним. Что он понимает? Он и не запомнит даже ничего. Ей хотелось думать, что дети – неразумные существа, которые моментально забывают обо всем, что случилось. Такая логика сохранялась у нее вплоть до совершеннолетия Михаила.

В школе Миша учился хорошо, ходил в спортивные секции, всерьез увлекся биатлоном и даже участвовал в различных соревнованиях. Впрочем, его спортивная карьера быстро закончилась: на городском турнире он получил серьезную травму ноги.

– Теперь ты понимаешь, как было глупо лезть в этот биатлон твой? О себе не думаешь, но у тебя ведь сестра есть. Ты о ней заботиться должен, а не по лесу бегать, – возмущалась Тоня, когда сын вернулся домой из больницы.

Близких друзей у мальчика не было, но его всегда уважали за спокойствие, начитанность и способность с невозмутимым видом и едва заметной улыбкой на лице выслушать человека. Он ни с кем не конфликтовал, не связывался с плохими компаниями и не влипал в истории. Все свободное время он посвящал спорту и книгам. В какой-то момент Миша даже поверил в то, что спортивные успехи помогут ему поступить в институт, но, заметив однажды на лице матери неодобрение, постарался выкинуть это из головы. В конце концов, не мужское это дело, – штаны за партой в двадцать лет просиживать.

На лето родители обычно отправляли детей к бабушке с дедушкой, но когда Мише было двенадцать, Попковым удалось получить пару путевок в пионерский лагерь неподалеку, и они не преминули этим воспользоваться. Лучше, если дети будут под присмотром квалифицированных специалистов, так им полезнее будет, чем объедаться у родственников на дачах.

В лагере у Миши все складывалось не слишком хорошо. Многие его сверстники уже начали интересоваться противоположным полом. Подростки целыми днями разглядывали игральные карты с изображенными на них обнаженными женщинами, обсуждали девочек и рассказывали неправдоподобные истории о своих сексуальных подвигах. Михаилу были неприятны все эти разговоры. Он представлял свою сестренку на месте героинь этих рассказов, и от этого ему становилось противно. А когда кто-то начинал утверждать, что девочкам «только одного и надо», и вовсе хотелось отбежать и опорожнить желудок.

Компании своей у Миши не сложилось, а вскоре он стал объектом для насмешек из-за того, что в родительские дни к нему никто не приезжал. Ребята из его смены видели, с какой надеждой он ждал приезда родных и как сильно расстроился, когда никто к нему так и не приехал. В следующий раз все повторилось.

– Так ты сирота? Думал, что кто-нибудь придет и назовется твоим родителем, а ты к нему на шею с криком «мама» кинешься? – ерничал парень из его группы. – Тут, понимаешь, связи все решают. Нужно знать родителей заранее.

Михаил верил, что родители не могли просто так не приехать. Верил, пока не перестал. Ко всем, без исключения, приезжали родные, а о Попкове все совершенно позабыли. Михаил стал строчить родителям письма с просьбами забрать его, но и они оставались без ответа. Решив, что больше так продолжаться не может, мальчик в один из дней просто сбежал из лагеря, благо он находился всего в сотне километров от Ангарска. Не так уж сложно оказалось поймать попутку до ближайшей железнодорожной станции, с которой отходили поезда до Ангарска.

Администрация пионерлагеря узнала о пропаже ребенка только к вечеру. Решили, что паники поднимать не будут, если до завтрашнего дня не объявится, то тогда уже будут звонить родителям. А Михаил к вечеру уже был возле своего дома. В окнах свет не горел, поэтому мальчик с облегчением вспомнил о том, что он взял с собой ключи, которые, правда, пришлось долго искать.

От поворота ключа дверь тихонько всхлипнула и отворилась. В этот момент Миша услышал какие-то сдавленные звуки, доносящиеся из спальни родителей. Подросток ужасно перепугался, решив, что он пришел ровно в тот момент, когда в квартире орудовали воры. Миша обернулся, увидел на кухонном столе нож, в три шага подскочил к столу, схватил какое-никакое оружие, а затем стал подкрадываться к двери комнаты. Только в этот момент мальчик распознал в доносящихся стонах голос Антонины.

Когда дверь отворилась, он увидел искаженное гримасой лицо матери и какого-то незнакомого мужчину у нее за спиной.

– Миша? – раздался откуда-то сбоку возглас отца.

Подросток обернулся на голос, и отец успел подскочить к двери и одним движением выпихнуть ребенка из спальни.

– Ты же в лагере должен быть, что ты здесь делаешь? – одновременно недовольно и сконфуженно спросил отец мальчика, слишком сосредоточенно наливая себе стакан воды из графина.

– Вы не приехали в родительский день, и потом тоже не приехали, и на письма не отвечали. Я подумал, что с вами что-то могло случиться, – тоном, лишенным даже тени каких-то эмоций, сообщил Миша, наблюдая за тем, как суетился отец на кухне.