Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1

Рядом с рощей китайских вееролистных пальм растут несколько экземпляров самой красивой пальмы этой коллекции – вашингтонии нитчатой (Washingtonia filifera), происходящей из оазисов пустыни Колорадо. Доли ее веерных листьев украшают длинные свисающие нити. На родине рощи или изолированные группы вашингтонии давно стали достопримечательностями и имеют собственные имена: например, «Двенадцать Апостолов».

В экспозиции пальмария растут два вида северо-американской пальмы сабаль: сабаль малый (Sabal minor) и сабаль пальмовидный (Sabal palmetto).

Растение последнего вида высажено на центральной куртине пальмария и привлекает внимание своими огромными, до полутора метров в диаметре листьями. В центре розетки этих листьев спрятано «сердце пальмы» – жизненно необходимая ей верхушечная почка – сочная масса молодых листьев, напоминающая капусту.

Эта почка съедобна, американцы готовят из нее овощное блюдо, и сам сабаль пальмовидный из-за этого называют «капустной пальмой».

Человек использует также древесину сабаля как не гниющий строительный материал для подводных сооружений.

Из волокон листьев сабаля плетут сети, эти волокна применяют в качестве набивочного материала.

Через дорожку от сабаля растет рапидофиллум ежеиглый (Rhapidophillum hystrix) – редкая пальма, встречающаяся в горах Пакистана и Афганистана.

Рапидофиллум – это самая морозостойкая из пальм: он выдерживает кратковременные морозы до -23°С!

Есть в пальмарии и несколько экземпляров маленькой пальмы, множество веерных листьев которой отходят от крошечного стволика, причем черешки листьев покрыты когтевидными шипами. Это хамеропс низкий (Chamaerops humilis), или европейская веерная пальма.

Хамеропс – единственная пальма, дико растущая в Европе, в западной части Пиренейского полуострова. Это самая «северная» пальма, распространенная до 44° северной широты.

Около вашингтоний растет крупный экземпляр перистолистной пальмы юбеи чилийской (Jubaea chilensis).

На родине, в горах Тихоокеанского побережья Южной Америки, юбея вырастает до 20 метров в высоту и может иметь диаметр ствола до 1 метра. Это самая толстая пальма, и за внушительные размеры юбею называют слоновой пальмой.

Существуют и другие названия этого растения – медовая, или винная пальма, поскольку в стволе юбеи содержится сахаристая жидкость, из которой в Южной Америке делают вино.

Чуть дальше растут несколько экземпляров бутии головчатой (Butia capitata) – еще одной пальмы с перистыми листьями. В Никитском саду бутии цветут.

В верхней части их соцветий, длина которых может достигать полутора метров, расположены мужские, а в нижней части – женские цветки. Осенью можно увидеть и плоды этих пальм, похожие на известные всем финики – абрикосово-коричневые, сочные и вполне съедобные. На родине бутии, в горах атлантического побережья Бразилии, ее плоды используются для приготовления алкогольных напитков, а также желе, за что бутию называют «желейной пальмой».

Перистолистные пальмы в северной части пальмария за бассейном – финиковые пальмы канарские (Phoenix canariensis). Эта пальма может вырастать до 15 метров. При этом на вершине ее колоновидного ствола располагается пышная крона из 150–200 листьев, длина которых может достигать 5 метров.

Финик канарский – редкий гость на Южном берегу Крыма -

Финиковая пальма канарская – один из 17 видов рода феникс или финик, к которому относится и финиковая пальма пальчатая (Phoenix dactylifera), также растущая в пальмарии.

Название рода феникс (финик) связано с легендарной птицей, символизирующей бессмертное солнце.

Согласно преданию, птица феникс вьет гнездо, сжигает себя и вновь воскресает именно на финиковой пальме – дереве солнца.

В Древнем Египте финиковая пальма была священным деревом. К финиковой пальме с одинаковым почтением относятся иудаизм, христианство и ислам – пальма упомянута в священных книгах всех этих религий.

Никитский сад зимой

Журнал – «Крым»

Посещая Крым в январе, воспользуйтесь возможностью побродить в уединении по паркам Никитского сада.

В это время вы не встретите, как это бывает в летние месяцы, многочисленных посетителей и сможете в тишине погулять по аллеям, наблюдая за играми белок в зимних серебристых шубках или за черными дроздами, раскапывающими опавшие листья в поисках пищи.

Зима на Южном берегу Крыма мало ощутима: большая часть растений в парках вечнозеленые, морозы здесь случаются редко. Если же выпадет снег, он лежит лишь несколько дней, и у любителей экзотики есть совсем немного времени для того, чтобы полюбоваться заснеженными кактусами, пальмами и юкками, чтобы увидеть бамбуковые рощи, живописно склоненные под тяжестью снеговых шапок.

Средняя температура января в Никите составляет +3°С, дневная температура может превышать +10°С.

После непродолжительной зимы наступает весна…А после весны – лето.

Главное событие июня в Никитском саду – это, бесспорно, цветение самой крупной коллекции садовых роз (Rosa х hybrida). Около 1000 сортов, видов и форм этих восхитительных цветов отечественной и зарубежной селекции собраны в коллекции Никитского сада. В мире в настоящее время известны около 40 000 сортов роз.

Но и лето проходит быстро, как и всё на этом свете… Поэтому нужно успеть им насладиться. Особенно повезёт тем, кто летом проведёт отпуск в Крыму и побывает в Никитском саду.

А лето в Никитском саду, это – ласкающие кожу солнечные лучи, воздух, настоянный на волшебных ароматах, лунные ночи, переносящие тебя в иные сказочные миры…

Мы там были и всё это видели.

Перед выходом из Никитского ботанического сада мы получили у фотографа снимок, с которого утром мы начали свою долгую прогулку по саду.

Фотография 1968 года. Никитский Ботанический Сад

Слева – направо: Стэлла, я (Ираида), Виктор, Олежка, наша соседка – Шура с дочкой – Леночкой.

А маленький Андрюшка гордо удаляется от нас, чем-то недовольный.

Котёнок остался в Симеизе, в закрытой комнате…

Фотографию сделал местный фотограф утром, когда мы только ещё начинали свою экскурсию по саду.

Возвращаясь к машине вечером уставшие и переполненные впечатлениями, мы получили этот снимок.

На снимке метка, удостоверяющая, что мы были там именно в 1068 году.

Если Вам понравилось путешествие с нами по КРЫМСКОМУ НИКИТСКОМУ БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ, поезжайте туда в отпуск, не пожалеете. Крым теперь – доступен – нам, Россиянам…

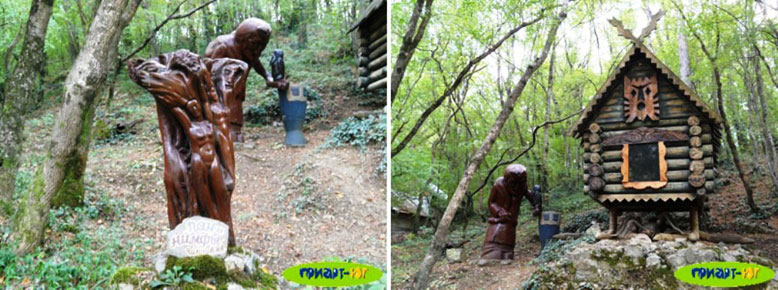

ПОЛЯНА СКАЗОКПоследней нашей экскурсией по достопримечательным местам Крыма была поляна сказок.

Дети были в восторге, да и мы, глядя на них, вкусили свою долю радости, окунувшись в детство, в страну сказок.

Но «поляна» была совсем не похожа на сегодняшний музей.

Прежде, чем мы расскажем о том – какой мы увидели ПОЛЯНУ СКАЗОК в 1968 году, давайте вспомним о том, что МУЗЕЯ СКАЗОК тогда никакого не было.

Еще в 23-ем году XX века москвич инженер-нефтяник Павел Павлович Безруков, тяжело заболев туберкулезом горла, вынужден был временно покинуть Москву, в надежде на выздоровление он приехал на Южный берег Крыма.

Побывав в разных местах, он понял, что лучше всего ему дышится в горном лесу, богатом фитонцидами, и в окрестностях Ялты, на одной из лесных полян он и поселился у подножья живописных гор, близ водопада Учан-Су и скалы Ставри-Кая.

Чудодейственный крымский климат исцелил его. После войны, уже в зрелые годы, он вернулся на «Свою Поляну», и как бы в благодарность волшебнице-природе превратил ее в сказочный мир.

Художественно одаренный, не имея специального образования, но наделенный богатой фантазией и образным мышлением, он начал создавать в дереве и других материалах сказочные скульптуры, которые размещались тут же, около его, построенного своими руками, домика.

Рядом появилась избушка Бабы Яги, весело зашагали по полянке дружные Боб, Лапоть и Соломинка. Огромная голова Великана охраняла этот сказочный мир, где могучий Тарас Бульба, Коварный Черномор и веселый Буратино как бы ожили под руками талантливого мастера, эти скульптуры были наивны, они вызывали ассоциации с народным творчеством, лубочными картинками, но в них было много тепла, искренности и доброго юмора.

Жители Ялты и ее гости с интересом посещали этот сказочный уголок, назвав его «Поляной сказок».

В 1960 году эта «Поляна» была уже сформирована и начала свою недолгую жизнь. К сожалению работы народного умельца не сохранились, так как в 1968 году «Поляна сказок» была уничтожена.

За время существования «Поляны» она стала любимым местом отдыха ялтинцев, которые не смогли смириться с ее ликвидацией. Настойчиво звучали голоса в ее защиту. Под натиском общественного мнения Ялтинский горисполком принимает решение о создании на этом месте музея сказок.

Так что нам повезло. То, что видели мы – было её первозданным явлением этой волшебной поляны.

Сегодня всё это заполнено толпами ребятишек с родителями, их смехом и радостью.

Не знаю – кому больше повезло – им, ликующим, или нам – посетившим эту ПОЛЯНУ, дремлющую в одиноком молчании, забвении и запустении.

Но именно во всей этой тишине, нами прочувствованной, мы увидели первозданную скромность, и в то же время – величие замысла создания такого уголка.

В основном, на заросшей нескошенной травой поляне, за дикими кустами, выползшими на поляну неизвестно откуда, прятались деревянные сказочные фигуры.

Дерево скульптур потемнело, и кажется местами – разошлось от трещин. Может быть, так и было задумано и выполнено талантливым скульптором – Павлом Павловичем Безруковым, теперь мы уже не узнаем…

У нас создавалось впечатление, что эти сказочные богатыри и баба Яга появились из-под земли, специально для того, чтобы мы окунулись в сказку, а потом они опять спрячутся, чтобы показаться следующим путникам, остановившимся у ПОЛЯНЫ специально для того, чтобы встретиться с ними…

Наши ребятишки лазали по поляне, каждый раз возвещая возгласами о том, что отыскали нового сказочного обитателя этой ПОЛЯНЫ. Им нравилось обнимать их, залезать на них и общаться с ними, как с живыми.

Уставших, переполненных впечатлениями, нам с трудом удалось затащить их в машину. Пора было возвращаться в Симеиз.

У нас не осталось снимков посещения этой поляны. Но мне хотелось бы показать некоторые экспонаты этого нового чудесного музея под открытым небом.

В 1968 году, когда журнал КРЫМ дал согласие на использование его материалов, музей – ПОЛЯНА СКАЗОК ещё не существовал. Поэтому мне сейчас придётся поискать бесплатные снимки этого, действующего сегодня музея. Их оказалось так много, что поместить такое количество снимков здесь просто не реально. Поэтому я выберу то, что интереснее для детей. Правда и взрослые получают удовольствие, побывав в этом музее.

Начнем с сайта – ТУРИСТЕР tourister.ru>

© 2009–2019 Туристер.

При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка на www.tourister.ru обязательна.

Несколько снимков с сайта

https://fishki.net/1790661-poljana-skazok.html

Автор: поручик Ржевский

Музей под открытым небом. Как смог, так сфоткал, извините за некоторые «смазюльки». Возможно на сегодняшнее время, часть «поляны» уже не существует…

Поделиться (список общественных сайтов в сети…)

А мне кажется – снимки хорошего качества. Спасибо Порутчику РЖЕВСКОМУ.

И последний сайт – priart.ru> – тоже с бесплатными снимками.

Подтверждение – в конце приведённых снимков написано:

Если Вам понравились фотографии музея Поляна сказок – поделитесь с друзьями:

Мне лично понравились эти снимки тем, что на каждом из них – сразу две фотографии. Экономно.

Я выбрала парочку – из тех, которые не повторяют снимки приведённые выше.

Как вы думаете – Ваши дети отгадают все сказки, герои которых представлены на этой поляне сказок?

Вскоре мы прощались с Симеизом, морем, горными трассами, перевалом Ай-Петри и другими достопримечательностями Крыма, с которыми нам удалось познакомиться.

Мы уезжали домой.

В общем, нашей первой поездкой на машине в отпуск мы остались довольны…

Все восемь живых существ, не считая котёнка, которого наши дети взяли с собой, домой доехали нормально!

Так держать и дальше!!!

Я сама осталась довольно тем, то не поленилась и подробно рассказала о первой нашей дальней поездке в отпуск на новом красненьком Москвиче 408. И поездка была не куда-нибудь, а в

Крым, в горы, в которые мы с Виктором влюбились с первого взгляда и на всю жизнь…

Я надеюсь, прочитав про эту поездку и посмотрев Крымские снимки, читателям тоже захочется всё это увидеть своими глазами.

Счастливого Вам пути!

Хочется от нас всех (меня, наших детей, соседки Шурочки с Леночкой, Андрюшей и котёнком) – путешественников по Крыму, выразить благодарность нашему бессменному водителю – Виктору Анатольевичу.

Это была его первая серьёзная поездка по горным дорогам. А ведь, у него было совсем мало опыта наезженных километров.

Самое интересное, что мы все об этом даже ни разу не подумали, и, соответственно, не боялись – ничего…

Мы просто отдыхали и радовались – молодости и свободе.

И были – счастливы.

Часть 5

На москвиче – в пески и через горы к морю

1969 год

В мае мы съездили, как обычно, на Украину.

Но свой основной отпуск мы планировали заранее.

И ОПЯТЬ МЫ ЕДЕМ В ДАЛЁКИЕ КРАЯОЛЕЖКА, ЭЛЯ, ВИКТОР, И, КОНЕЧНО, – ЯВ этом году, несмотря на плотный график работы, и другие заботы, в отпуск мы собрались в обязательном порядке.

Съездили мы на машине по очень интересному маршруту.

В отпуск взяли с собой детей.

Планируя отпуск, мы пришли к выводу, что юг нам надоел. Пора попробовать осуществить маршрут куда-нибудь ещё, скажем… в Поволжье на машине.

Наш планируемый маршрут: Москва – Кашира – Воронеж – Павловск – переправа через Дон на пароме – Волгоград – дорога на Астрахань через пустыню – Астрахань – через пески к Кизляру вдоль устья реки Волга – Армовир – Крапоткин и далее Воронеж и домой, в Москву.

Но, несмотря на спланированный маршрут, нас всё-таки вынесло на юг, и мы побывали и в горах, и на море…

Когда мы заехали в Воронеж переночевать к Витиному двоюродному брату – Толику Дудко, они нас хорошо встретили, а потом уговорили взять с собой их сына – Володю. В тот раз в машине ехали, как всегда: Витя, Олег, Стэлла и я.

Ну, что ж… Нам не привыкать брать с собой в компанию – "Тра-та-та, тра-та-та! Мы везём с собой…!"

Я не буду описывать подробно всю поездку. Отмечу лишь отдельные моменты, особенно нам – запомнившиеся. Это я говорю каждый раз, начиная новый рассказ о прошлом…

Но потом меня заносит в сторону. Посмотрим, что – получится в этот раз…Отпуск был не менее интересным, чем наша поездка в предыдущем году в Крым. На этот раз у нас сохранились некоторые фотографии. Вспоминать будет легче…

Но проверила имеющиеся снимки об этом отпуски, и…

Они оказались все не подписанные. Те, на которых засняты мы – люди, вспомнить можно – где мы были. На остальных снимках – дороги, горы, просёлки, памятники… А где это было снято – неизвестно…

У меня остался единственный выход – перенести сюда то, что уже рассказано и опубликовано о нашем отпуске в 1969 году – на портале ПРОЗА.РУ. Этот вариант меня лично устраивает ещё и тем, что не нужно заново отыскивать бесплатные снимки. Всё уже было проделано и найдено. На Проза. Ру прошло проверку у модератора и каждая картинка с текстом получила соответствующее свидетельство о публикации.

Поэтому – переношу сюда без изменений и добавлений, чтобы не запутаться в последовательности, – опубликованное в 2016 году.

Итак – начали…

Используя предыдущий опыт нашей поездки, мы упаковали в машину все необходимое: палатку, столик, походные складные стульчики, примус, кастрюлю, посуду из туристических наборов, постель, тёплые вещи на случай холодных ночей и, конечно – продукты на первые несколько дней.

Для первого нашего обеда, естественно, была запечена в дорогу – курочка и припасено много такого, которое нужно было съесть в начале поездки – бутерброды и пирожки.

Первый «привал» мы устроили в лесу. Пока я распаковывала багажник и накрывала столик для обеда, Виктор вздремнул в машине, а дети успели нарвать мне букетик ромашек.

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ДОНЗапомнилась переправа через Дон. Это была наша первая переправа.

Мы не долго стояли – последними в хвосте очереди из машин. Вслед за нами подъехала грузовая машина, за ней – ещё одна.

Паром ходил один. Видно было, как он медленно приближается к нашему берегу. Не спеша причалил.

Я до этого момента гадала – каким же образом машина по песку заедет на паром.

А задача решалась просто. С парома откинули входные паромные «ворота», которые повиснув на цепях, упали на песчаный берег, превратившись в мостик, по которому машины спокойно смогли заезжать на него.

Нам в этот раз повезло. На паром впустили две, может быть, – три грузовые машины. И оставалась ещё небольшая площадка, на которую без очереди паромщик пропустил нашего маленького москвича.

Из машины нас всех попросили выйти, всех пересчитали и мы оплатили билеты за себя и за нашу машину.

Паром, наконец, отчалил, и мы медленно поплыли к другому берегу…

ВОЛГОГРАДКогда мы ехали через Волгоград, было ранее утро – часа 4 или 5.

Остановились внизу у строящегося памятника воинам, защитникам Сталинграда. Поднялись вверх к памятнику. Ещё всё было не достроено: везде валялся строительный и иной мусор.

Проходя мимо уже готового фонтана, в заполненной водой чаше фонтана (диаметром в 5 метров и глубиной больше метра), увидели плавающую собаку.

Это была огромная овчарка. Края чаши фонтана были облицованы гранитом и были уже мокрыми, собака пыталась вылезти из воды, но лапы скользили по мокрому граниту – зацепиться ей было не за что. Она уже выбилась из сил.

Ребята подскочили ко мне с просьбой спасти собаку. Сначала я пытался схватить собаку за передние лапы, но она грозно зарычала, и я отступил.

Собака погибала, но помощи от человека не принимала (вероятно, обиделась на своего хозяина-человека). Стали искать, чем её подцепить. Кругом было много строительного мусора, но ничего подходящего не находилось.

Наконец, увидели широкую и очень длинную доску. Приволокли её к фонтану. С трудом подняли один край и опустили в чашу. Опустили в воду, и подвели его к захлебывающейся собаке. Сначала она не реагировала на неё, затем, когда опущенный в воду край подтянули к краю чаши, она схватилась за него, и с трудом из последних сил вскарабкалась на доску. С доски она спрыгнула, наконец, на твёрдую землю и, не поблагодарив и не прощаясь, убежала прочь от фонтана по боковой аллее.

Дети были рады. А мы гадали: какой же "не человек" бросил свою собаку в воду, оставив её без помощи!!!…

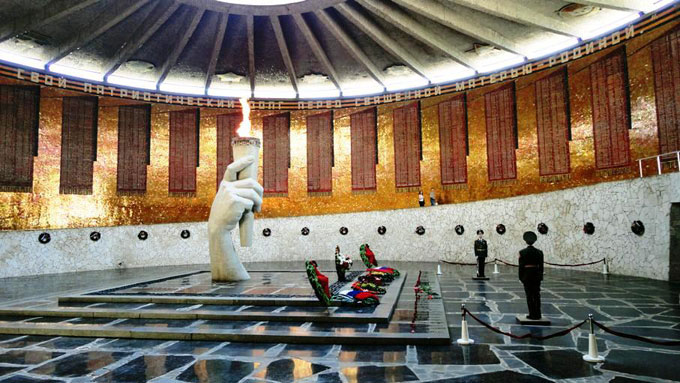

Мемориал ещё только достраивался. Мы побывали во всём комплексе – благо он не был закрыт. Мы почти всё посмотрели, в том числе зал памяти с досками с фамилиями павших и РУКОЙ в центре этого зала, но вечный огонь в факеле тогда ещё не горел…

На мозаичных траурных знамёнах написаны 7200 имён погибших в Сталинградской битве. И, хотя вечный огнь ещё не горел, у входа на площадь Скорби и в центре зала был установлен почётный караул.

Вход в зал Воинской Славы находится прямо в подпорной стене, выполнен в виде прямоугольного портала. Внутри – галерея, поднимающаяся короткими лестничными маршами в темноту, лишь в глубине галереи на замыкающей ее торцевой стене искрится мозаикой изображение медали «За оборону Сталинграда». Галерея поворачивает направо и приводит к залу Воинской Славы.

Зал Воинской Славы представляет собой здание цилиндрической формы диаметром 42 и высотой 13,5 метров. Прямо под потолком по всему периметру оставлено щелевидное сквозное отверстие. В центре перекрытия – круглый проем диаметром 11 метров, из него видна Родина-мать.

Зал Воинской Славы, или, как его ещё называют, пантеон Славы, посвящен павшим защитникам Сталинграда.

На смену ликованию и торжеству победы приходит настроение скорби, ощущение утраты.

По всему периметру стен расположены 34 приспущенных траурных знамени, выполненных из красной смальты и окаймленных черными лентами.

На них начертаны имена погибших в Сталинградской битве советских воинов – всего 7200 имён. Над ними, вокруг всего зала в виде бордюра, завершающего стену, – оранжево-чёрная георгиевская лента, на которой белыми буквами выложены слова:

«Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной!».

В центре зала высится выполненная из белого мрамора, словно выросшая из земли, рука, сжимающая факел Вечного огня – символа жизни, который нам протянули те, кто шел на смерть и сложил жизнь в Великой битве.

На факеле начертано: «Слава, слава, слава». Над факелом на срезе кругового проема в центре потолка – мозаичное изображение золотого венка, перевитого красно-зеленой лентой медали «За оборону Сталинграда».

Когда мы были здесь несколько лет спустя, в зале Славы звучала траурно мелодия Шумана «Грёзы».

В зале Воинской Славы у вечного огня и у выхода из зала несут службу солдаты 46-й отдельной стрелковой роты Почётного караула Волгоградского гарнизона. Она была создана 28 января 1968 года и в 2008-м отметила 40-летний юбилей. Волгоградская рота Почётного караула считается одной из лучших в Южном Федеральном округе. Почётный караул заступает на пост в 9 часов утра и несет вахту до 19–20 часов в зависимости от времени года. Смена караула производится каждый час.

Спиралевидный двухметровый пандус белого мрамора медленно поднимается вдоль стен, давая возможность обойти весь зал. Ведет он к трапецивидному выходу из зала, расположенному прямо над входом на следующую площадь ансамбля, называемую площадью Скорби.

По первоначальному замыслу на месте зала Воинской Славы должна была находится панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», для этих целей уже была выстроена коробка здания. Но к этому времени Вучетич принимает решение о том, что панораму надо разместить отдельно. А в готовом уже сооружении решено было разместить зал Воинской славы.