Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1

Высота горы Ай-Петри составляет 1234,2 метра над уровнем Чёрного моря. Вопреки бытующему мнению, вершина горы практически ровная и плоская.

Существует ещё одно заблуждение по поводу этой горы: самой высокой точкой Ай-Петри на самом деле является не её основная вершина, называемая Бедене-Кир (в переводе с тюрсксого «Перепелиная гора»), а западная вершина под название Рока, высота которой составляет 1346 метров. Третья, восточная вершина крымской горы Ай-Петри достигает в своей высоте 1100 метров.

На фото горы Ай-Петри часто запечатлены её своеобразные зубцы, которые составляют один из самых красивых видов на всём горном массиве, а с 1947 года официально являются памятником природы.

Гора Ай-Петри

Бесплатный сайт

Эти зубцы занимают площадь около шестисот четырнадцати гектар и представляют собой четыре крупных (высотой около восьмидесяти метров) и целой россыпи мелких выступов на гребне. Причиной к образованию зубцов послужило постепенное выветривание известняковых пород из рифов верхнеюрского моря.

Древнейшая легенда горы Ай-ПетриОб этой, несомненно, загадочной и удивительной крымской горе в народе ходит великое множество легенд, сказок, впечатляющих историй и небылиц. Одной из самых популярных легенд, связанных с Ай-Петри, является история о молодой влюблённой паре, чем-то отдалённо напоминающая печальную шекспировскую повесть о Ромео и Джульетте.

Когда-то давно неподалёку от горы Ай-Петри жили две состоятельные семьи, в одной из которых был сын, а в другой – прекрасная дочь. Случилось так, что молодые люди полюбили друг друга той чистой, светлой и всеохватывающей любовью, которая может быть лишь в первый раз.

Но, к сожалению, родители каждого из влюблённых были категорически против их союза: для девушки был уже давно подобран богатый жених, а для юноши – завидная невеста. Узнав о желании детей быть вместе, родители поставили им ультиматум: либо отчий дом, родители и богатство, либо нищета, голод и позор, но рядом с любимым человеком.

Отчаявшись, молодые люди приняли, как им казалось, единственно верное в этой ситуации решение: не уступать воле родителей и, в то же время, не отрекаться от них, а покончить с собой, тем самым навсегда оставшись вместе, пусть даже и не на этом свете.

Взявшись за руки, они преодолели тяжёлый подъём на гору Ай-Петри и подошли к её обрыву в Чёрное море. В последний раз поклявшись друг другу в искренней и преданной любви навеки, они попрощались. Но скалистый обрыв был чересчур узок для того, чтобы вместить сразу двух молодых людей, поэтому первым должен был прыгать кто-то один. И тогда парень, которого звали Петром, на правах мужчины вызвался первым принять на себя муки смерти, а его возлюбленная обещала прыгнуть вслед за ним. Взглянув в небо, Пётр сделал последний в своей жизни шаг – шаг в пугающую темную бездну. Разбившись о скалы, его тело было тут же скрыто под тёмной гладью воды.

Девушка, испугавшись увиденного, передумала прыгать к любимому, вскинула руки к небесам и издала отчаянный крик: «Ай, Пётр!». Руки её опустились, взгляд потух. Тогда девушка села на камень и принялась оплакивать возлюбленного.

С первыми лучами рассвета слёзы перестали литься ручьём из глаз молодой красавицы, обрыв больше не казался столь страшным, а море столь тёмным и роковым. В небе радостно щебетали птицы, успокаивающе шелестела листва деревьев и тогда девушка решила, что ей, молодой и красивой, не стоит так убиваться по рано ушедшему юноше, ведь у неё будет ещё огромное количество поклонников и, конечно, когда-нибудь она встретит вторую свою любовь. Девушка развернулась и пошла к дому.

С тех пор эту гору называют «Ай-Петри», что означает «Святой Пётр», а все христианские мужчины всюду пропускают женщин вперёд.

Живописный вид с горы Ай-Петри по сей день напоминает людям о той горькой истории любви.

Бахчисарайский дворецБыли мы в Бахчисарайском дворце-музее. Это бывший ханский дворец, построенный в конце 16-го века. Экспонаты рассказывают о деятельности Суворова в Крыму, о пребывании в Бахчисарае А. С. Пушкина. На территории много памятников средневековья – пещерных городов.

Но больше всего нам запомнился "Фонтан слёз".

Фонтан слез во дворце Бахчисарая: легенды, фото…

krymania.ru>Фонтан слез

Ханский дворец – это концентрат, средоточие того исторического значения, каким обладает Бахчисарай. Фонтан слез, расположенный во дворе дворцового комплекса не является ни уникальным, ни красивейшим из имеющихся там. Но благодаря вниманию легенды и поэзии он весьма известен.

Сухие фактыДля начала – проверенная информация. Фонтан слез появился во дворце в 1764 г. В так называемый Двор фонтанов его перенесли «для красоты» по случаю приезда в Крым царицы Екатерины II. Перед тем он стоял в гробнице Диляры-бикеч (или Деляре), наложницы хана Кырым – Гирей. Существование такого правителя – факт. Упоминалось в письменных источниках и имя Диляры. Доказано и существование ее мавзолея.

Можно считать известным и имя архитектора, создавшего по распоряжению главы государства фонтан. Мастера звали Омер (или Умер), есть основания считать, что он был выходцем из Ирана. Воплощенный им замысел не новаторский – подобные места нередко встречались во дворах жилищ знатных мусульман. Они были призваны символизировать источники райских кущ. Но бахчисарайскому традиция приписала другое значение.

Вдохновение поэтаЗнаменитым фонтан сделала пушкинская поэма. Но Пушкин весьма вольно обошелся с легендарным первоисточником. История места в его толковании известна. Крымский хан влюбился в пленную польскую княжну Марию. Девушка его не любила, она тяготилась пребыванием в гареме. Но бывшая любимая жена властелина, Зарема, возненавидела соперницу, не могла простить ей, что правитель отвернулся от нее. В итоге Мария погибла, а Зарему взбешенный муж велел утопить, бросив столицу и сераль, остаток жизни провел в войнах, не интересуясь более женщинами. В память же о полячке был сооружен фонтан.

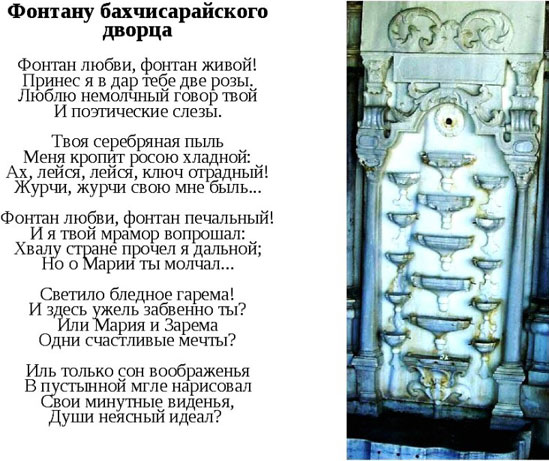

Стихотворение А. С. Пушкина о Фонтане слез

Исходная же легенда о Фонтане слез в Бахчисарае имеет несколько иной сюжет. Кырым-Гирей более всего желал воевать, а к людям относился с безразличием и жестокостью. Он даже велел убить всех родственников мужского пола, чтобы не беспокоиться о возможных заговорах претендентов на престол. Гарем же он держал больше «для порядку».

Но однажды, когда хан уже старел, туда попала Диляре – совсем молоденькая девушка, скорее девочка. Вопреки мнению поклонников сериалов о Роксолане, зрелые дамы в гаремах восточных владык появлялись редко, предполагалось, что невесту нужно специально воспитывать под них. Конечно, юная красавица не могла полюбить пожилого мужчину, которому она принадлежала, как вещь. Но вот Кырым-Гирей, как это бывает со стареющими мужчинами, безумно влюбился в молоденькую наложницу.

Хотя Диляре так и не полюбила его, но вела себя соответственно – внимательно и ласково. Но долгая жизнь ей была не суждена – она умерла совсем юной. Хан был потрясен ее смертью. Он приказал похоронить любимую наложницу в роскошной гробнице, призвал мастера Омера и велел создать фонтан, способный полностью отразить его сожаления по усопшей. Легенда гласит, что архитектор на это заявил, что заставить камень плакать будет уж точно не сложнее, чем пробудить любовь в каменном сердце.

Вечно печальные розы БахчисараяФонтан слез привлекает туристов именно легендарностью, а не красотой. Фото позволяют убедиться в этом – это сравнительно небольшое пристенное сооружение с резным фронтоном и чашами, расположенными друг под другом. Вода по капле сочится в верхнюю часть, затем постепенно переливается в нижние. Фонтан украшен надписями. Там вырезан фрагмент стихотворения поэта Шейхия (ода Кырым-Гирею) и цитата из Корана, где речь идет о райских источниках.

Сам фонтанчик украшают растительные рисунки, что не совсем обычно для мусульманской архитектуры. Вода вытекает из отверстия, окруженного стилизованным изображением цветка. Между надписями изображен сосуд, наполненный инжиром. Внизу у основания имеется рисунок спирали. В большинстве случаев этот символ трактуется как намек на вечность или повторяемость, постоянный жизненный круговорот.

В верхней чаше ныне постоянно можно видеть две розы – темную и светлую. Их кладут туда сотрудники заповедного комплекса Ханский дворец. Своим появлением традиция обязана Александру Сергеевичу. Упоминание о двух цветках, принесенных Пушкиным к фонтану, есть в тексте поэмы.

Вероятно, он говорил об этом и знакомым, тем более что есть сведения, что в Бахчисарай он ехал целенаправленно, наслушавшись легенд еще в Петербурге. Считается, что темная роза символизирует душу хана, а светлая – его возлюбленной. Туристы цветы сюда не кладут – традиция требует, чтобы их было только два. Да и фотографируются тут нечасто – место не располагает к легкомыслию.

А теперь наши впечатления от ЧАШИ СЛЁЗ…

Зал дворца днём был погружен в прохладный сумрак.

Фонтан сам по себе небольшой и встроен в стену. Несколько полу чаш РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ располагались друг над другом. Из них скатывались капли воды, которые внизу стекали в большую полу чашу у стены. Кругом всё в камне – каменные стены, пол. Оригинальные узоры из мозаики. Почему-то было не только сумрачно, но и веяло сыростью. Каждый из нас омыл руки и лицо водой из фонтана. Так мы приобщились к далёкой истории нашей Большой Родины. Был там и небольшой бассейн, в котором плавали кувшинки.

Стэлле так понравилась одна лилия, что она решила её сорвать: потянулась за ней, не удержалась и нырнула в бассейн, который был довольно-таки глубоким. На ней было платье с широкой юбочкой, которая в воде распушилась и колокольчиком легла вокруг неё, как будто большие листья кувшинок. Папе пришлось сигануть в бассейн и вытащить мокрую нашу русалочку…

ЛЕГЕНДЫ И ТАЙНЫ ДВОРЦАДокументально подтвержденную историю Хансарая сопровождает множество легенд и преданий, зачастую гораздо более известных и популярных, чем научно обоснованные факты.

Например, существует интересная легенда, рассказывающая о возникновении фамильного герба ханов Гиреев.

Бахчисарайский дворец встречает гостей арочным входом, над которым в прямоугольнике нарисован знак в виде двух пресмыкающихся зеленого цвета, которые сражаются между собой.

История возникновения этого знака такова. В XVI веке Крымское ханство опасалось двух могущественных врагов – Золотой Орды и Османской империи. Хан Менгли-Гирей ломал голову, как избавиться с одной стороны от бывших соратников – Золотой Орды, от которых он обособился, а с другой – от воинственных турок.

Положение на тот момент было напряженным. Но тут с сыном хана случилась интересная история. Парень пошел на охоту, присел у речки отдохнуть и вдруг увидел схватку двух змей. Сцепившись в клубок, гады шипели, стараясь нанести друг другу смертельную рану. Одна змея, поменьше, совсем уж было сдалась, но неожиданно из кустов выползла третья претендентка на победу. Поединок возобновился. В итоге крупные змеи в пылу схватки покатились куда-то в заросли. А маленькая змейка осталась лежать – полужива-полумертва. Но спустя несколько минут она нашла в себе силы, поползла к речке, поплавала, а потом скользнула в кусты.

Гирей-младший решил, что это вещий знак и поспешил рассказать об увиденном отцу. Мол, крупные змеи – это Османская империя и Орда, а мелкая, но живучая – Крымское ханство.

Менгли-гирею очень понравилась такая трактовка. В итоге Гиреи разработали стратегию, как уходить от более могущественных врагов, сталкивая их.

А на месте змеиного поединка Менгли-Гирей в 1502 году основал дворец, вокруг которого разросся город. С тех пор две сражающиеся змеи стали фамильным гербом Гиреев. Причем, заметьте, там нет «главной» – третьей. Она, как самая хитрая, – за кадром.

Но самой известной легендой, связанной с Бахчисарайским дворцом, конечно же, является грустная история любимой жены хана Крым-Гирея Диляры-бикеч, в честь которой и был воздвигнут Фонтан слез.

Об этой легенде ужебыло написано чуть выше…

СЕВАСТОПОЛЬЕздили мы и в Севастополь. Дорога всё время шла над морем. Шоссе хорошее, но берег к морю был обрывистым, так что иногда было страшновато…

Мы проехали Голубой залив, Оползневое, Санаторное, после которого дорога пошла вверх. Мы прошли перевал – "Байдарские ворота". Это всего 503 метра над уровнем моря. Но тогда нам показалось, что мы высоко в горах.

Перевал Байдарские ворота (527 м над у. м.) пересекает Главную горную гряду Крыма между Байдарской и Ай-Петринской яйлами.

Раньше единственный путь к Южному Берегу Крыма из глубин полуострова лежал через перевал Шайтан-Мердвен.

Но в первой половине XIX века Россия начала строительство нескольких военных дорог к побережью. Первым таким достижением стал Ангарский перевал (1826), за ним в 1848 году открылись Байдарские ворота. В результате значительно улучшилось транспортное сообщение между Севастополем и Ялтой, которое в прежние времена велось только по морю.

На самом перевале, через который сегодня проходит автомобильное шоссе, стоит арка, выстроенная в том самом 1848 году в честь окончания строительства. Именно из-за нее перевал и называется «воротами».

Именно ради видов сюда ехала в свое время Екатерина Вторая, которая отказалась спускаться к морю, так как вдоль южного побережья не было хороших дорог.

С перевала Байдарские ворота видно окружающие обрывы Байдарской и Ай-Петринской яйл, морской берег с несколькими прилегающими селами, а с другой стороны – Байдарская долина с водохранилищем во всей своей красе. Особенно хороший вид открывается с арки – собственно, самих ворот.

С арки виден и еще один интересный объект – Форосская церковь (церковь Воскресения Христова), до которой пешком отсюда – минут десять-пятнадцать.

Церковь полностью выстраивали дважды. Сперва – в Российской империи, в 1892 году.

После революции форосская церковь внезапно стала турбазой, затем – рестораном, а после и вовсе пришла в негодность.

Снова восстанавливать церковь стали только после распада СССР.

И, надо сказать, восстановили весьма достойно: на утесе, где стоит Форосский храм, очень просторно, есть много обзорных площадок. Здесь вполне можно ощутить величие окружающих просторов.

Сегодня Форосская церковь радует взгляд любого, даже совершенно безразличного к религии человека. Находится это сооружение на высоте 402 метра над уровнем моря, и выглядит одинаково красиво как сверху, с перевала или яйлы, так и снизу, с шоссе или из поселка Форос, прямо над которым находится храм.

Когда мы в 1968 году проезжали мимо этой церкви, она была ещё не восстановлена. Но издали всё равно она смотрелась завораживающе.

Приближаясь к перевалу, на пустынной дороге неожиданно впереди перед нами, как мираж, как видение, возникла на грани горы и неба, эта самая – форосская церковь…

Фотографию Форосской церкви мы поместили в начале этой части.

В 6 км от Севастополя, подъехали к Сапун-горе. На ней находится памятник славы нашим воинам, участникам штурма в мае 1944 при взятии этой горы.

Мы осмотрели диораму, которая так и называлась – "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".

В Севастополе мы были недолго, т. к. куда бы мы ни сунулись, везде "нас не ждали…" Город закрытый. Везде кирпичи и объезды по каким-то окраинным неухоженным улочкам. Нам надоело блудить, и мы уехали обратно.

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДОТакой же неудачной, как и в Севастополь, была наша поездка к "Ласточкину гнезду". Это изящное здание, построенное над обрывом скалы у мыса Айтодор. Здание как бы висит в воздухе над морем. Около маленького домика, построенного в дворцовом стиле с башенками, и верандами размещена смотровая площадка.

С неё открывается красивая панорама моря и окружающих гор.

Мы туда приехали, но площадка по каким-то причинам была закрыта. Но мы и так посмотрели все кругом, а на площадке побывали в одной из каких-то следующих поездок.

ЗАМОК ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДОЛасточкино гнездо считают одним из семи чудес Крыма. Это красивое здание, которое напоминает средневековый замок. Его можно увидеть на Аврориной горе в маленьком посёлке Гаспра. Памятник истории и архитектуры возвышается на огромной скале мыса Ай-Тодор.

Деревянная постройка на высоте 40 метров появилась здесь, когда закончилась русско-турецкая война.

pixabay.com>ru/photos/search/ласточкино гнездо/

Нам столько фотографий не нужно, но несколько снимков для этой книги – скачаем…

Находясь в отпуске в СИМЕИЗЕ, мы однажды съездили в Никитский Ботанический сад.

Он создан в 1812 году. На территории в 280 гектар собрано почти 7 тысяч разновидностей, видов, форм и сортов культурных и дикорастущих растений всех континентов мира. Нам он очень понравился. На память у бассейна мы все сфотографировались.

Очень хочется поделиться с Вами увиденным в Никитском саду. Но, к сожалению записей в 1968 году мы никаких об этом чудесном месте не вели.

После перестройки мало кому удалось провести отпуск в Крыму, и побродить по тенистым аллеям этого чудесного сада.

Теперь – Крым наш. Но затянувшийся кризис тоже ограничил возможности многих отпускников посетить эти сказочные места…

Мы обратились в редакцию журнала – «КРЫМ» и получили разрешение на использование материалов, рассказывающих об истории и о достопримечательностях Никитского Ботанического сада на нашем сайте – при условии ссылок на авторство этого журнала.

Их ответ на наш запрос приводим здесь и сейчас – один раз, чтобы не повторять к каждому приведённому здесь снимку.

Вот ответ из редакции ЖУРНАЛА – "КРЫМ".

Re: Просьба на согласие использования печатных материалов и некоторых фотографий на тему – НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Журнал «Крым»

Кому: Ираида Владимировна Дудко

Сегодня, 19:04 4 октября 2016 г.

Здравствуйте Ираида Владимировна!

Вы можете использовать любые наши материалы, включая о Никитском ботаническом саде.

В ссылке можно указать как название публикации, так и просто – Журнал Крым, при этом указать активную ссылку на ту статью, которую Вы используете.

Спасибо!С уважением…Получив разрешение на использование материалов, мы в этой книге приведём из ранее опубликованных нами материалов – только вырезки об отдельных достопримечательностях этого сказочного места.

Историю Никитского Сада и подробные рассказы о парках, являющихся составляющими этой огромной территории заповедника и о редких древесных растениях, которые мы не увидим в наших садах – здесь мы опускаем. Всё это – в других книгах…

Мы сами с превеликим удовольствием ещё раз, спустя много лет, прогуляемся в Никитском саду вместе с Вами…

Мыс Марьян

Журнал – «Крым»

«Особое место в работе Сада всегда занимало изучение флоры Крыма и разработка рациональных основ ее охраны и использования.

С целью сохранения в естественном состоянии крымских реликтовых субтропических лесов, а также прибрежных морских экосистем, в 1973 году был организован природный заповедник «Мыс Мартьян», который входит в состав Никитского ботанического Сада.

Здесь занимаются изучением и охраной всего природного комплекса флоры, фауны, геоморфологических и почвенно-климатических особенностей мыса Мартьян как эталонного участка Южного берега Крыма.

На Мартьяне сохраняются и археологические ценности – остатки средневекового укрепления Рускофиль-Кале.

Специалисты Никитского ботанического сада в области охраны природы проводят исследования и в других объектах природно-заповедного фонда полуострова. ………..»

Верхний парк

Журнал – «Крым»

Верхний парк планировался в ландшафтном стиле при министерской даче, построенной в 80-е годы 19 века на территории нынешнего розария.

От первых посадок здесь сохранились величественные кипарисы, кедры, секвойи, пихты.

У входа в Верхний парк находится партер, с южной стороны он обрамлен античной колоннадой, с запада – зданием, в котором размещаются дирекция, научная библиотека, конференц-зал.

В северной части на высоком диоритовом постаменте установлен мраморный бюст Ленина – скульптора П. К. Кибальникова, а в центре партера находится прямоугольный бассейн.

Этот архитектурный ансамбль знаменует собой как бы преддверие сада.

Нижний парк

Журнал – «Крым»

Нижний парк начинается сразу за корпусами, в которых размещены научные отделы и лаборатории.

Многочисленные куртины с экзотическими растениями соединены сетью тропинок и каменных лестниц, здесь имеются бассейны и гроты, фонтаны и мостики.

Нижний парк является самой старой частью Никитского ботанического сада, заложенный в ландшафтном стиле еще при основателе сада Стевене.

Вход в парк обрамлен высокой зеленой стеной из каменного дуба, имитирующей крепостной форт с овальными зубцами и контрфорсами.

При разбивке Нижнего парка стремились к группированию посадок из однородных пород. Так, в 1820–1823 гг. была заложена роща из пробкового дуба, несколько позже – рощи ливанского кедра, магнолии, благородного лавра.

В Нижнем парке много ценных чужеземных пород.

Вечнозеленые широколистные растения, пальмы и бамбуки придают этому уютному парку экзотический характер.

Прекрасный вид на побережье открывается от павильона, сооруженного в южной части парка.

Постройка – это копия паркового павильона Михайловского дворца в Санкт-Петербурге, построенного там в 1819 г.

На северном склоне парка сооружен бассейн в виде оригинального каскада.

В Нижнем парке интересны для обозрения столетние рощи маслины европейской, магнолии крупноцветковой, кипариса пирамидального, лавра благородного, кедра ливанского. Здесь же находится знаменитая пальмовая аллея, фонтан слез, 700-летнее оливковое дерево.

Достопримечательностью парка считается также многоствольное дерево дикой фисташки, которому более 1.000 лет.

Приморский парк

Журнал – «Крым»

Из Нижнего парка можно спуститься в Приморский, самый молодой, заложенный в 1912–1914 гг. к столетнему юбилею ботанического сада.

Создание парка на территории, непосредственно примыкающей к морю, открывало новые возможности интродукции самых теплолюбивых растений из субтропических областей земли.

С 1912 по 1915 гг. здесь было высажено 100 видов и разновидностей, полученных из Петербургского ботанического сада, из Сухуми, Батуми и от некоторых иностранных торговых фирм.

В настоящее время здесь сосредоточены самые нежные субтропические растения: пальмы, криптомерии японские, мирты, целая балка занята бамбуковой рощей.

Приморский парк наименее благоустроенный и производит впечатление экзотического леса. Он расположен на крутом рельефе.

Знакомство с парком начинается с прогулки по мемориальной пальмовой аллее, высаженной к открытию Приморского парка.

Пальмы, растущие на аллее, родом из Китая – это широко распространенный в парках Южнобережья вид пальмы почкоплодник Форчуна, известный в нашей стране как пальма китайская вееролистная.

В южнобережных парках пальмовые аллеи придают их структуре одновременно и экзотичность, и торжественность.

На одной из нижних террас – площадка с бассейном неправильной формы.

Узкая лестница проходит среди зарослей бамбука.

Узкий мостик ведет через небольшое ущелье с водопадами, горными речками. Здесь много тени.

В течение последних 10 лет Приморский парк был закрыт для посещения.