Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1

Помню, когда мы вошли в зал Воинской Славы, нас поразила мёртвая тишина, пропитанная тягостным чувством утраты и печали.

Даже наши шаловливые малыши, впорхнув в зал, замерли от неожиданности, и потом ходили тихо-тихо, боясь нарушить эту щемящую тишину.

Мы подходили к величественным знамёнам, ниспадающим откуда-то сверху каменным каскадом складок, на которых белыми буквами были написаны имена погибших в Сталинградской битве.

Каждое имя было равноценно памятнику, установленному не на родном тихом кладбище, а – здесь, в этом траурном зале.

Вечная память этим героям! Их имена не должны быть забыты…

Молча мы вышли из этого здания – ПАМЯТНИКА ВЕЧНОЙ СЛАВЫ ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Спустились. Молча сели в машину и поехали дальше, ещё долго находясь под впечатлением пережитого.

Было раннее утро.

Людей ещё почти нигде не было.

Дорога от Волгограда до Астрахани была плохая, в основном – грейдер. А там, где проходил дождь, стояли лужи. Кое-где дорогу засыпал песок, через который нам надо было перескакивать в полном смысле этого слова, так как эти горы песка, скорее – языки, пересекали всю дорогу и объехать их было никак нельзя. Тогда ещё не была построена асфальтированная дорога Волгоград – Астрахань.

Мы решили, возвращаясь домой, уезжать другой дорогой из Астрахани. Наивные люди! И почему нас иногда упорно тянуло ввязываться в разные сомнительные приключения?

Астраханская пустыня. Лэп, вдоль которой мы ехали, пока не наступила ночь и началась песчаная буря…

И мы – заблудились.

Когда мы ехали устьем Волги, нас удивила следующая картина. Насколько хватает глаз, до самого горизонта простирается огромное поле, заросшее сочной зелёной травой. Наверное, это была осока. И вдруг у нас на глазах по этому полю мы увидели ползущую громадину, оказавшуюся трёх или четырех палубным теплоходом с названием «Киргизстан». Это было так здорово, потому что – необыкновенно.

Потом мы поняли, что перед нами было не поле, а низменность с разлившейся по ней водой, и заросшая осокой и камышом. А где-то вдали (за этой осокой не видно) текла Волга (один из её многочисленных рукавов), по которой и плыл теплоход.

Сначала дорога шла более – менее ничего…

По сторонам слева и справа степь сменилась песками. Ветерком задувало песок на дорогу и он как бы шевелился на ней то собираясь горкой, то переливаясь по ней волнами…

Затем по бокам дороги песок стал расти на глазах большими валами. А еще позже мы за этим песком уже не видели ничего больше. Нас предупредили, чтобы мы никуда не сворачивали, и ориентировались по телеграфным столбам.

Мы так и делали. Даже когда дорога полностью была засыпана песком, и угадывалась только по наитию, мы старались толкать машину, но столбов из вида не упускать.

Дело шло к вечеру.

Мы решили не останавливаться. Дорога шла немного вверх. По бокам – насыпи из песка. Между ними наша маленькая красная машинка. А впереди перед нами – восходящая огромная желтая, как персик, луна. Впечатление усиливалось тем, что чем дальше мы ехали, тем больше она становилась, выкатываясь из-за горизонта. Казалось, что вот-вот, ещё немного, и мы на неё въедем… Незабываемое ощущение. Хотелось сказать, что диаметр луны равнялся почти двум метрам. Она стояла прямо перед машиной, и, когда мы проезжали по колее, поднимающейся немного вверх, действительно было полное ощущение, что мы едем на луну.

Вероятно, тогда было полнолуние.

Затем, колея куда-то пропала. Мы повернули в какую-то сторону. Мы не заметили, куда девались столбы. Ехали уже просто наугад. Мы долго блудили среди песчаных дюн. Иногда останавливались, стараясь определить – с какой стороны их лучше объезжать, а порой и буксовали…

Настроение портилось. Но страха не было. Мы почему-то не испугались того, что ветер становился всё сильнее, пески колыхались всё активнее, как бы предупреждая нас о своей затаённой угрозе. Всё чаще приходилось откапывать буксующие колёса и толкать вперёд уставшую машину.

И, вдруг, неожиданно, среди песков, возник деревянный домик, обнесённый дощатой изгородью. Это была гостиница. Нас на неё вывел не иначе, как ангел-хранитель, оберегавший нас в дороге.

Нам потом рассказали, что не раз в пустыне пропадали машины. То ли их отнимали, а людей убивали, и закапывали в песках, то ли они сами блудили-блудили, и погибали без питья и еды…?

Кто теперь расскажет? Но как мы не заблудились окончательно? И никто не знал бы – где мы потерялись…

Мы въехали во двор. Домик оказался гостиницей. Во дворе стояли грузовики. Была уже глубокая ночь. В гостинице не то, чтобы мест свободных не было, а и ногой-то ступить было некуда.

Шоферы спали на полу в коридоре и везде, где только можно было. Я уже не помню, куда пристроились Вова, Витя и Олег, но они переночевали в доме.

Я же осталась в машине. Когда мы подъезжали, начинался ураган. Ветер всё усиливался, и усиливался. Машина, несмотря на то, что стояла в огороженном дворе раскачивалась от ветра из стороны в сторону. Песок как вода просачивался в машину даже там, где не было никаких щелей.

Утром, когда открыли дверку машины, из неё полился песок. У меня песок был в волосах, на зубах и вообще везде…

Нам рассказали, как ехать дальше. И, действительно, без дополнительных приключений мы выехали на основную дорогу… ПОСЛЕ АСТРАХАНСКОЙ ПУСТЫНИ – дальнейший наш маршрут был:

– Орджоникидзе – Крестовский перевал – Тбилиси – Севан – Ереван – граница – Пушкинский перевал (планировали попасть в Батуми) – туда и обратно – Поти – Сочи – Ростов на Дону – Воронеж – Москва.

Изменения в наш путь вносили по мере дальнейшего путешествия.

ОРДЖОНИКИДЗЕ

В наши планы не входило останавливаться в Орджоникидзе.

Тем не менее, мы там пообедали и поколесили по городу, чтобы бегло осмотреть достопримечательности этого курортного местечка.

Нас сильно удивило, что подъезжая к Ордженикидзе, мы сначала видели море из одного окна машины, а потом – из противоположного. Это уникальное место в Крыму.

Местонахождение поселка поистине удивительно – Орджоникидзе расположен на мысе Киик-Атлама (в переводе означает «прыжок дикой козы»). Посёлок представляет собой череду невысоких гор, которые имеют почти со всех сторон скальные обрывистые берега и далеко выходят в море.

Мыс заканчивается приподнятостью высотой 174 м. Со стороны Коктебеля он омывается бухтой Провато, являющейся частью Коктебельского залива, а с другой стороны – бухтой под названием Двуякорная.

Название Провато было дано в средние века греками, на здешних склонах выпасавших скот, и означает в переводе с греческого «баран», «коза».

А бухта Двуякорная названа так потому, что отличается непредсказуемым характером, и во время шторма корабль в этой бухте могут удержать только два якоря.

В обеих бухтах вода славится необыкновенной чистотой и прозрачностью, что обуславливается ее природными свойствами, фильтрацией через очистные установки поселка и хорошей экологической обстановкой – рядом нет промышленных предприятий, которые могли бы загрязнять окружающую среду.

Также отсутствуют транспортные пути, поэтому воздух здесь чище, чем в Феодосии. Есть все необходимое для отдыха – свежий морской бриз и красивые ландшафты, в поселке спокойная обстановка и цены ниже, чем в Коктебеле.

В поселке Орджоникидзе есть интересная особенность – куда бы вы ни пошли, через 5–10 минут дорога приведет вас на пляж.

В поселке пляжи бесплатные, их много и на любой вкус, состоящие из гальки, песка, а есть галечно-песчаные, покрытые большими валунами.

Тип морского дна тоже разнообразен. Сама природа изолировала пляжи друг от друга. К счастью для отдыхающих, чаще всего случается так, что если в одной бухте плохая погода и штормит, то в другой, наоборот, море тихое, и отдыхающие всегда имеют возможность хорошо провести время, искупаться и позагорать.

Бухта Провато сама состоит из многих живописных маленьких бухточек.

Из-за своих природных особенностей Орджоникидзе является очень привлекательным курортом, неспроста с каждым годом все больше и больше людей выбирают его как место своего отдыха и лечения – целебная вулканическая глина выводит из организма шлаки, а минеральная вода поправляет здоровье. Правда, многие гости останавливаются в Феодосии, а на пляж ездят в Орджоникидзе, да и сами местные жители любят загорать именно в этом месте.

Первозданную природу не нарушает ни одно промышленное предприятие, это по-настоящему уютный и живописный курортный городок. Отсюда можно совершать прогулочки на катере до Кара-Дага и Коктебеля.

Но, в отличие от города Феодосии, поселок не очень богат историко-культурным наследием и местными достопримечательностями. Там есть только три памятника – Ленину, Серго Орджоникидзе и Сергею Кирову.

Дорога перед крестовским перевалом, а за ним – Грузия.

Мы ехали на своей маленькой красной машинке, преодолевая километр за километром, по этим, иногда почти отвесным дорогам Кавказских гор…

ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГАИ опять я сетую на то, что в том – 1969 году, находясь в очень интересном отпуске, мы не вели дневник. Были ещё не опытными, молодыми путешественниками. Поскольку сохранились некоторые фотографии от того отпуска в 1969-м году, глядя на них можно восстановить подробности нашей поездки. В данном случае они отлично заменяют дневник…

К счастью, уже в те годы было достаточно путешественников, колесивших по нашей огромной советской стране, которые делали снимки красивых мест, где они побывали и вели записи об увиденном.

Мне хотелось отыскать один из таких дневников, в котором была бы описана – Военно-грузинская дорога, по которой мы проехали в том памятном году.

Наконец, мне повезло. Я в интернете набрела на книгу, довольно большую по объёму, рассказывающую о геологической экскурсии по Военно-грузинской дороге в 1988 году. Эта экскурсия состоялась после нашей поездки – через 20 лет. Но горы, долины, реки и посёлки оставались всё ещё советскими, и, видимо, поэтому почти не изменились.

Поскольку я придерживалась при рассказе об этом маршруте желания – привести точные названия горных достопримечательностей мест, которые мы приезжали, я просто приведу выдержки из книги, автором которых являются: В. С. Мильничук, Р. Г. Никитина, А. В. Ярошенко. Может быть с какими-то другими дополнениями.

На этот раз обращаться к авторам за разрешением воспользоваться их материалом было не обязательным, так как имеется предложение желающим – скачать этот материал, размещённых на сайте Дениса Сысоева – stepnoy-sledopyt[a]yandex.ru

Единственный недостаток – бережно относясь к авторству чужих произведений, мы не можем здлесь привести иллюстрации, сопровождающие все перечисленные места, которые мы проезжали по пути Военно-Грузинской дороге.

Но этот текст – об отпуске в 1969 году, будет нами ещё раз включен в книгу – «СОЗИДАНИЕ 1969 год.». Там постараюсь иллюстрировать эту дорогу дополнительно…

Геологическая экскурсия по Военно-Грузинской дороге(200 километров геологических загадок)ПРЕДИСЛОВИЕНастоящей жемчужиной Кавказа является район Военно-Грузинской дороги, пересекающей самые высокие в Европе горные сооружения.

Идя по дороге, путник может читать геологическую летопись интереснейшей горной страны. В самом названии дороги сохранился отзвук грозного прошлого, когда этот проход через горы служил ареной кровопролитных сражений как враждовавших племен, издавна живших на Кавказе, так и кавказских народов с иноземными захватчиками.

Последние сражения происходили на подступах к Орджоникидзе и Военно-Грузинской дороге в годы Великой Отечественной войны, когда героические защитники Кавказа отражали ожесточенный натиск фашистов из специально обученной для войны в горных условиях дивизии «Эдельвейс».

Память об этих событиях запечатлена на многочисленных обелисках и в мемориальных местах.

Военно-Грузинская дорога сейчас – это прекрасная, с каждым годом благоустраивающаяся дорога, связывающая столицы двух республик – Орджоникидзе и Тбилиси, являющаяся кратчайшим путем между ними, с почти круглогодичным активным пассажирским и грузовым автомобильным движением и поэтому имеющая большое экономическое значение.

Уникальная возможность ознакомиться с геологическим строением Кавказа с помощью маршрутов по Военно-Грузинской дороге и прилегающим к ней территориям широко используется не только в туристских, но и в научных и учебных целях. Здесь прошли маршрутами многие известнейшие ученые, такие, как Г. В. Абих, В. П. Ренгартен, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг и др.

Среди наиболее посещаемых мест едва ли не первое место принадлежит Кавказу – краю, удивительному по разнообразию рельефа, ландшафтов, растительности, приметам быта его населения, хорошо сохранившимся памятникам истории и культуры, позволяющим проникнуть в далекое прошлое живших здесь народов.

Протяженность Военно-Грузинской дороги известна точно – 192 километра.

В справочниках зафиксирован год, когда здесь открылось постоянное сообщение – 1799-й. Вдоль всей дороги размечен километраж. Пеший путник и турист, едущий в комфортабельном автобусе, могут видеть белые столбики с указателями – на одной их стороне отмечены километры от Орджоникидзе, на другой – от Тбилиси.

Откуда же начинается Военно-Грузинская дорога? И в Орджоникидзе и в Тбилиси любой житель непременно покажет начало дороги.

Каждый из больших городов-столиц (Орджоникидзе – столица Северо-Осетинской АССР, Тбилиси – Грузинской ССР) считает себя началом Военно-Грузинской дороги. Не будем спорить.

Военно-Грузинская дорога сегодня – это кратчайший путь через Центральный Кавказ, причем наиболее благоустроенный и удобный.

Его можно проделать за 4–5 часов. Путешествие по железной дороге от Орджоникидзе до Тбилиси (1400 км) требует 30–35 часов.

Первые километры Военно-Грузинская дорога идет по долине реки Терек, потом поднимается над долиной, прижимается к отвесным скалам, минует мрачные ущелья, стремится все выше и выше на Крестовый перевал (2395 м).

Отсюда начинается крутой зигзагообразный МЛЕТСКИЙ СПУСК спуск.

Петли дороги зависают над долиной серебристой АРАГВИ.

(Примечание – Все названия мест, которые мы проезжали – отмечаю заглавными буквами)

Далее дорога становится просторнее. Справа и слева открываются ровные площадки, покрытые садами и огородами. Селения мелькают одно за другим.

Вот МЦХЕТА – древняя столица Грузии, переезжаем через КУРУ – и мы в ТБИЛИСИ.

Этот путь по долинам Терека и Арагви известен с древних времен.

Дорога упоминается в старинных хрониках. Греческий историк и географ Страбон (I в. до нашей эры) в очерке об Иберии пишет, что эта горная дорога трудна и опасна, так как путешественник должен взбираться на вершины по узким тропам, на которых не могут разойтись два человека.

В самом узком и труднодоступном месте – ДАРЬЯЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ находилась крепость. Недаром это место называлось «врата Грузии». Об этом же свидетельствуют грузинские летописи II в. до нашей эры. Они сообщают, что набеги кочевых племен с севера были частым явлением в жизни Грузинского царства, и один из грузинских царей приказал заложить самую узкую часть ущелья камнями.

Позднее, в I в. до нашей эры, в ущелье ДАРУБАЛ на высокой скале была построена крепость, а на гранитных скалах возле нее повесили деревянные, окованные железом ворота. Название «Дариал» по-персидски означает «врата аланов». Аланы заселили Предкавказье в начале нашей эры и, по свидетельству грузинских историков XI в., вели непрерывные войны с иберами, населявшими Грузию, за овладение Дарьяльским горным проходом.

Грузины называют ущелье «Арагвис кари» (Арагвские ворота). В ущелье сохранились развалины древней крепости, имевшей оборонное значение Часть восточной стены хорошо видна с дороги и известна как «Замок Тамары».

Значение Военно-Грузинской дороги определяло время.

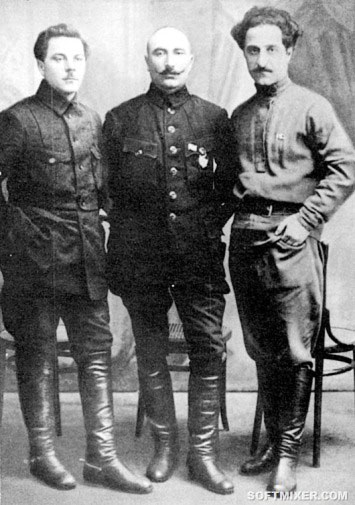

Ворошилов, Будённый и Орджоникидзе

В феврале 1937 года при загадочных обстоятельствах скончался Григорий Орджоникидзе.

Его называли "сталинским ишаком" и "тараном революции", он поднял промышленность СССР до невиданных высот и выступал против Берии…

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОРДЖОНИКИДЗЕРассказывать о Военно-Грузинской дороге следует начинать с ОРДЖОНИКИДЗЕ, впоследствии переименованным во ВЛАДИКАВКАЗ.

Мы об Орджоникидзе уже упоминали, но можно и добавить, тем более, что история города Орджоникидзе интересна.

ИСТОРИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕ (ВЛАДИКАВКАЗ)Возникновение Орджоникидзе связано с двумя событиями: добровольным присоединением Северной Осетии к России в 1774 г. и вступлением Грузии под протекторат России в 1783 г. Вместе с возведением трех укреплений в пределах Военно-Грузинской дороги царское правительство решило построить крепость в начале пути.

6 мая 1784 г. близ старинного осетинского селения ЗАУР было заложено укрепление, названное в 1860 г. городом ВЛАДИКАВКАЗОМ.

В первые десятилетия своего существования крепость была не более чем охранным пунктом на пути сообщения России с Грузией. Но создание укрепленных постов на линии от Моздока до подножия Кавказского хребта имело и другое важное значение – дало возможность осетинам вернуться с гор на равнинные земли.

В 1785 г. в окрестностях крепости было основано небольшое осетинское селение, которое в дальнейшем стало называться Осетинской слободкой.

Крепость разрасталась, и рядом с нею с южной стороны постепенно возникло предместье – Новый Форштадт, где жили семейные офицеры и низшие чины.

В 20-х годах XIX в. крепость имела вид бастиона в форме неправильного многоугольника, окруженного земляным валом и рвом. С северо-востока к крепости вплотную подходили дремучие леса. В центре, на возвышенной части, находились церковь, комендантский дом со службами, дома для приезжих, госпиталь. Каменные ворота крепости выходили на запад и охранялись часовыми. В осетинское предместье, окруженное высоким деревянным палисадом, можно было попасть только через узкие ворота, способные пропустить одного человека или лошадь. Жителям слободки поручалась охрана южной крепостной стены.

Жизнь в крепости шла довольно однообразно. Тем радостнее бывало прибытие «оказии» из Екатеринодара. Оказией называлась партия почты, которая переправлялась из России в Грузию, и с нею двигались путешественники или чиновники по служебным делам.

Много интересных людей можно было встретить во Владикавказе в дни прибытия оказии.

В 1818 г. проездом в Грузию крепость посетил А. С. Грибоедов, о чем он вспоминает в своих «Путевых заметках». Во Владикавказе в семье Н. Огарева находились на хранении два чемодана Грибоедова во время его ареста по делу декабристов в 1826 г.

В 1821 г. через крепость проезжал В. К. Кюхельбекер – известный поэт и будущий декабрист.

Интересны записки 1827 года Н. Нефедьева – талантливого публициста. Наряду с описанием внешнего вида крепости он сообщает о том, что во Владикавказе через Терек построен мост на каменных столбах – факт весьма важный, так как до этого времени сообщение с левым берегом производилось вброд или на двух выдолбленных из дерева и связанных между собой каюках (лодках) с помощью каната, соединяющего берега.

В 1828 г. во время путешествия в Арзрум дважды (на пути туда и обратно) крепость посетил А. С. Пушкин. В своих записках он сообщает о встречах с декабристами М. Пущиным и Р. Дороховым. Здесь было написано стихотворение «Калмычка». Поэт останавливался в доме для приезжих. Дом не сохранился, а на его месте в 1949 г. установлена мемориальная доска.

Описание Владикавказа 30-х годов есть у М. Ю. Лермонтова. Он, в частности, рассказывает о торговле между жителями крепости и горскими народами, которая происходила по воскресным дням на широкой площади перед воротами.

В 40–50-х годах прошлого века крепость значительно перестраивалась и расширялась.

В 1858 г. она была обнесена каменной стеной, остатки которой можно видеть и сейчас на южной окраине города на стыке улиц Цаголова и Свободы.

Просуществовала крепость 76 лет, затем она была переименована в город. 1860 год считается датой основания города Владикавказа, который в 1863 г. становится юридически центром Терской области.

Владикавказ находился в условиях, благоприятных для развития промышленности. Окрестности его были богаты лесами, в степных районах развивалось скотоводство.

Эти отрасли землепользования давали сырье для обрабатывающей промышленности. В горах были известны и разрабатывались залежи полиметаллических руд и строительных материалов. Близость грозненских нефтяных промыслов и донецких углей обеспечивала растущую промышленность энергетическим сырьем.

В городе уже насчитывалось 194 промышленных предприятия. В г. Владикавказ был соединен железной дорогой с Ростовом-на-Дону, что также способствовало хозяйственно-экономическому развитию города.

В конце XIX в. население его составляло около 50 тысяч человек. Это был самый крупный город Терской области, активно растущий и благоустраивающийся. Появляются новые улицы и шоссе, строятся многоэтажные дома.

В конце XIX – начале XX веков Владикавказ на Северном Кавказе выделялся как центр общественной мысли, литературы и искусства.

В городе было много начальных и средних учебных заведений, в которых обучались дети состоятельных родителей – русских и осетин, работали библиотеки, выходило несколько газет, в 1896 г. открылся Русский драматический театр.

О Владикавказе 90-х годов XIX в. пишет Е. Марков в книге «Очерки Кавказа» и замечает, что город, еще недавно бывший почти станицей, уже обладает всеми удобствами цивилизованной жизни.

П. И. Чайковского, впервые познакомившегося с городом весной 1886 г., поражают окружающие пейзажи. «Горы в виду моей гостиницы… Казбек красуется во всем своем величии – вид изумительно чудесный…» – пишет он в письме к Н. Ф. фон Мекк.

Во Владикавказе создаются и развиваются осетинская наука, литература и искусство.

Здесь прошла творческая и общественная деятельность основоположника осетинской литературы К. Л. (Коста) Хетагурова. О необычайно разностороннем даровании Хетагурова образно сказал А. А. Фадеев на праздновании 80-летия поэта: «Если хотите, Коста Хетагуров является своего рода Леонардо да Винчи осетинского народа. Какую силу любви к своему народу нужно иметь, чтобы в условиях старой Осетии быть одновременно и поэтом, и прозаиком, и драматургом, и общественным деятелем».

В Осетии свято чтут память своего замечательного соотечественника. Открыты дома-музеи его имени – в Орджоникидзе и на родине поэта, в селении Нар; на фасадах домов, где Хетагуров учился и жил, установлены мемориальные доски. На площади Карла Маркса, перед зданием Осетинского драматического театра, поставлен памятник поэту.

Во Владикавказе родился и вырос известный режиссер Е. Б. Вахтангов, здесь прошли детские и отроческие годы его ученика – талантливого режиссера и актера Р. Н. Симонова.

Начало XX в. характеризуется дальнейшим развитием капитализма на Северном Кавказе, в том числе в Терской области.

С расширением промышленного производства растет и пролетариат, крепнут его классовое единство и сознательность.

На ряде предприятий возникают социал-демократические кружки, которые в 1904 г. объединяются в единую Владикавказскую группу РСДРП. Выпускаются прокламации, организуются стачки. Особой силы революционное движение в Терской области достигло осенью 1905 г.

Во Владикавказе готовилось вооруженное восстание, но момент был упущен. Вслед за подавлением царизмом восстания в Москве наступила пора репрессий в провинции. Аресты следовали один за другим. Владикавказские большевики ушли в подполье.

С 1860 г. в городе работал видный революционный деятель С. Г. (Ной) Буачидзе. Он организовал подпольную работу в городе, участвовал в массовых митингах и стачках, затем находился в эмиграции, а с 1917 г. по поручению В. И. Ленина возвратился на Северный Кавказ, руководил революционной работой на Тереке, стал первым председателем Совета Народных Коммиссаров Терской Республики. Погиб С. Г. Буачидзе от рук белоказаков во время митинга в казармах, расположенных на улице, носящей ныне его имя.

В 1909 г. во Владикавказ приехал С. М. Киров, который провел огромную работу по созданию крепкой революционной большевистской организации, сыгравшей главную роль в подготовке и проведении социалистической революции в районах Северного Кавказа.