Полная версия:

По следам экспедиции капитана Кука. Книга третья

После полудня капитан Кук во главе большого отряда высадился на берег, где уже собрались местные жители, настроенные вполне дружелюбно. Молодой вождь Тебума обратился к англичанам с речью, ими не понятой, но звучавшей доброжелательно.

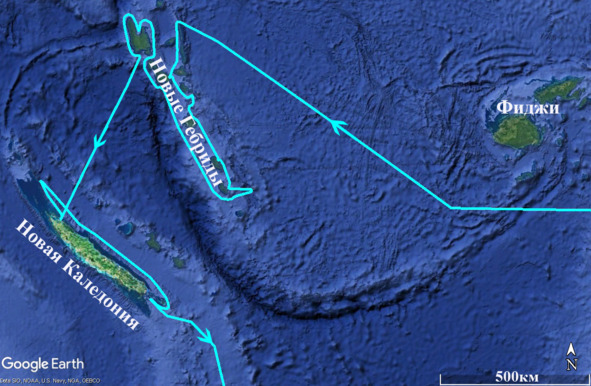

Фото 1.26. Маршрут экспедиции капитана Кука у островов Новые Гебриды и Новая Каледония

Фото 1.27. Место стоянки экспедиции капитана Кука у берегов Новой Каледонии

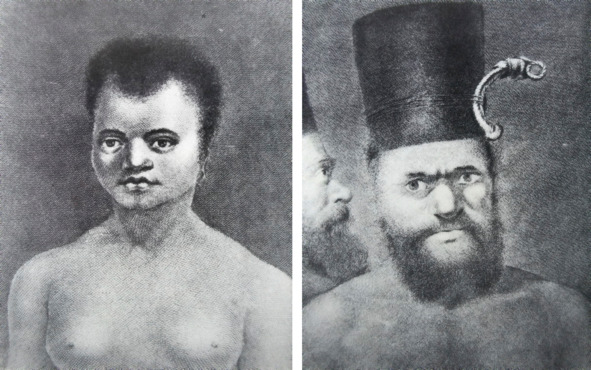

Местные жители отличались от аборигенов других островов более высоким ростом (в дневнике Кук отмечает, что встречал людей ростом около 193 сантиметров) и мягкими чертами лица. Волосы туземцы оставляют свободными и по мере необходимости укорачивают, либо связывают на затылке в пучок. Мужчины носят такие же набедренные повязки, как и на Новогебридских островах, а женщины – очень короткие (длиной 15 – 20 сантиметров) юбки из волокон банана. Голову некоторых туземцев-мужчин украшал цилиндр, свёрнутый из грубой чёрной материи и открытый сверху. В качестве оружия островитяне используют дротики, копья, палицы и пращи, а вот лук и стрелы им не известны.

Фото 1.28. Жители Новой Каледонии. Художник У. Ходжс (фото из книги Г. Форстера)

Два аборигена сопроводили путешественников к реке, где можно было набрать пресной воды. В этом месте проживало несколько семейств, и все они безбоязненно вышли европейцам навстречу.

Жилища островитян имели круглую форму с островерхой крышей. Высота стен составляла около полутора, а всей хижины – порядка трёх метров. Плетёный каркас строения покрывается травой. В хижинах имеются два очага, в которых постоянно поддерживается огонь; дым выходит через отверстие в стене, заменяющее дверь. Пищу – в основном, коренья и рыбу – готовят в глиняном горшке; очаг устраивают вне хижины.

Фото 1.29. Вид на Новой Каледонии. Художник У. Ходжс (фото из книги Г. Форстера)

На следующий день капитан отправил отряд, к которому присоединились и Форстеры, на поиски воды, расположенной поближе к месту стоянки. Немного пройдя по берегу на запад, отряд повернул в глубину острова. Вскоре путники увидели небольшую речку, вполне пригодную для пополнения корабельных запасов воды.

7 сентября капитан Кук во главе небольшого отряда вместе с Форстерами отправился на берег, чтобы осмотреть внутреннюю часть острова. Отряд стал подниматься в горы и через час повстречался с большой группой туземцев, которые шли из глубины острова к берегу, чтобы посмотреть на чужестранцев. После встречи большинство туземцев присоединилось к отряду Кука.

Достигнув вершины, путники рассмотрели противоположный берег моря. Горную гряду, проходящую вдоль острова, разделяла широкая долина. По дну долины протекала извилистая река, вдоль берегов которой располагались поля, сады и селения. За вторым горным кряжем до самого моря также были видны возделанные поля и жилища туземцев.

Вернувшись, путешественники увидели, что на берег прибыло много аборигенов, и торговля стала более оживлённой. Туземцы предлагали оружие и разные украшения в обмен на таитянскую материю. Позже, убедившись в пользе железных предметов, они стали охотно брать гвозди, ножи и топоры. В связи с недостатком на острове продовольствия, его на продажу не приносили.

Форстер и Кук отмечают честность и целомудренность местных жителей: за всё время пребывания на острове не было ни одной попытки кражи, и ни одна из женщин не вступила с европейцами в близкие интимные отношения.

В один из дней капитану передали рыбу, купленную у одного из туземцев. По мнению Форстера, рыба относилась к семейству иглобрюхих, и натуралист предупредил Кука о ядовитости некоторых видов этого семейства. Капитан ответил, что ранее уже употреблял подобную рыбу и распорядился приготовить её к ужину. Кук и Форстеры съели по маленькому кусочку рыбьей печени, имевшей неприятный маслянистый привкус. Даже такой небольшой порции оказалось достаточно для сильнейшего отравления, симптомы которого проявились уже в три часа ночи. Прийти в себя и восстановить работоспособность капитан и натуралисты смогли только через несколько дней. После поедания рыбьих потрохов от яда пострадали также собаки, и подох единственный поросёнок.

Почувствовав себя лучше, Форстеры предприняли экскурсию по острову. Двигаясь вдоль берега, они подошли к группе хижин, возле которых туземцы на огне готовили моллюсков в большом глиняном горшке. Здесь же ходили довольно крупные куры, других домашних животных у островитян не было. Немного дальше натуралисты увидели небольшой холм, окружённый оградой из кольев. Внутри ограды стояли шесты, на которые были надеты большие морские раковины. Оказалось, что это могила вождя. В горах Форстер тоже видел много могил. Таким отношением к умершим местные жители отличаются от таитян, которые оставляют покойников лежать на земле.

В течение нескольких дней Форстеры совершали свои ботанико-зоологические экскурсии и обнаружили несколько новых видов птиц и неизвестную породу попугая, а также разновидность растения пассифлора с очень необычными красивыми цветами.

Фото 1.30. Пассифлора (фото из открытых интернет-источников)

По приказу капитана лейтенант Пикерсгилл и штурман Гилберт с командой отправились на двух шлюпках к острову Балабиа (Балабьо), расположенному, примерно, в 20 километрах на северо-западе. Жители этого острова дружелюбно встретили моряков и снабдили питьевой водой. (Бочонок с водой, взятый с собой в экспедицию, из-за возникшей в пути течи пришлось выбросить в море, чтобы облегчить шлюпку.) Один раз в ходе общения с туземцами возникло недоразумение. Ужиная, англичане достали большую говяжью кость, чтобы обгрызть с неё солонину. Это вызвало изумление и отвращение островитян, которые дали понять, что считают чужестранцев людоедами. Дело в том, что эти люди никогда не видели четвероногого животного.

Накануне отплытия с острова Кук подарил своему другу-туземцу пару свиней для их дальнейшего разведения на острове. Животные вызвали у семейства аборигенов испуг, и они попросили увести свиней. С большим трудом удалось убедить островитян в том, какую пользу принесёт им разведение этих животных.

Ранним утром 13 сентября «Резолюшн» поднял якорь и, выйдя за пределы рифа, взял курс на северо-запад. За время, проведённое на этой земле, путешественники убедились, что местные жители не похожи ни на аборигенов Новой Голландии (Австралии), ни на людей, населяющих острова в Южном море. Новокаледонцев отличает не только язык, но и миролюбивое, доброжелательное отношение к чужестранцам. Они оказались единственным народом, у кого с экспедицией капитана Кука не возникло никаких конфликтов. Георг Форстер характеризует островитян как вялых, равнодушных и почти лишённых любопытства. Они очень редко смеются и не склонны к ведению разговоров. Участников экспедиции удивило также отсутствие на острове какой-либо музыки или пения, не видели они и танцев. Единственным «музыкальным инструментом», попавшимся на глаза путешественникам, был деревянный свисток.

Участники экспедиции пришли к выводу, что занятие земледелием не может полностью прокормить население острова, значительная часть территории которого занята горными кряжами. Узкая полоса земли между горами и море во многих местах заболочена, а более высокие участки равнины, наоборот, слишком сухие. Растительность здесь довольно бедная, особенно по сравнению с тропическими островами. В некоторой степени решению вопроса пропитания способствует наличие рыбы и других даров моря.

В течение трёх дней экспедиция двигалась на северо-запад, так как Кук хотел обойти Новую Каледонию с севера, но увидев, что из-за рифов сделать это невозможно, отдал приказ плыть в обратном направлении. Из-за слабого ветра судно двигалось очень медленно. Через неделю путешественники заметили на берегу какие-то высокие колонны. Это оказались гигантские араукарии – деревья, растущие в Новой Каледонии и на островах к югу от неё.

Фото 1.31. Араукарии: слева – колонновидная, имени Кука; справа – разнолистная, называемая норфолкской сосной (фото из открытых интернет-источников)

24 сентября экспедиция добралась до мыса, который образовывал восточную оконечность острова. Капитан Кук назвал его мысом Королевы Шарлотты. Продолжая держать курс на юго-восток, через три дня корабль приблизился к острову, поросшему араукариями. Кук назвал его островом Сосен (Пен), так как считал, что деревья относятся к этому семейству. Обойдя остров Сосен с юга, Кук направил корабль к южному побережью Новой Каледонии. Близко к берегу подойти не удалось из-за рифов и отмелей, поэтому стали на якорь у небольшого островка. Капитан определил координаты юго-западной оконечности Новой Каледонии, находящейся, примерно, в 30 километрах от места якорной стоянки, и назвал её мысом Принца Уэльского. Впоследствии оказалось, что это небольшой остров, отделённый от Новой Каледонии узким проливом.

На островке, у которого путешественники бросили якорь, обитало множество птиц. Натуралисты обнаружили на нём также несколько полезных для людей травянистых растений: ложечницу, обладающую противоцинготными свойствами, и тетрагонию, которую добавляют в суп как приправу. У берега плавали плоскохвостые морские змеи. Островок посещали люди: путешественники видели следы костров и разбитое каноэ.

Капитан Кук направил на остров, названный им Ботаническим, команду для заготовки древесины. Древесина растущих здесь араукарий – плотная, упругая и лёгкая – очень хорошо подходила для изготовления мачт, рей и других элементов рангоута.

Фото 1.32. Маршрут экспедиции капитана Кука у южного побережья Новой Каледонии

Ранним утром следующего дня экспедиция покинула остров и взяла курс на юго-восток. Из-за часто устанавливающегося штиля корабль двигался медленно. В этот период морякам, к всеобщей радости, удалось поймать акулу, подстрелить несколько буревестников и альбатросов, и даже загарпунить дельфина. Форстер пишет, что его мясо было совершенно чёрным и непривлекательным на вид, но по вкусу – не хуже вяленой говядины.

10 октября корабль подошёл к покрытому лесом небольшому острову. Наличие множества непуганых водоплавающих птиц позволяло предположить, что остров необитаем. Высадившись на северо-восточной стороне острова у гряды больших утёсов, отряд во главе с Куком отправился вдоль ручья в глубину острова.

Растения, в большинстве своём, здесь были такими же, как и в Новой Зеландии. Встречались и капустные пальмы, которые путешественники видели на Новогебридских островах. Древесина здешних араукарий, по мнению Кука, была более тяжёлой, чем у новокаледонских деревьев, но более лёгкой, чем у новозеландской сосны. Птицы тоже не отличались от новозеландских, только попугаи имели более светлое и блестящее оперение.

Путешественники занялись заготовкой полезных растений: бутонов капустной пальмы, напоминающих по вкусу миндаль, тетрагонии и хрустальной травки, которая, помимо использования в пищу, применяется для лечения кожных заболеваний.

В честь герцогов Норфолкских остров получил название Норфолк, а растущие на нём араукарии разнолистные стали называться норфолкскими соснами.

На следующее утро корабль обогнул остров с юга и взял курс на Новую Зеландию. Там, за время стоянки, капитан Кук намеревался укрепить здоровье экипажа, запастись продовольствием и отремонтировать корабль перед очередным плаванием в высоких южных широтах.

18 октября 1774 года «Резолюшн» в третий раз за время экспедиции вошёл в пролив Королевы Шарлотты и достиг места своей стоянки в бухте, которую покинул почти одиннадцать месяцев назад.

2. КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОРОГА В БРИСБЕН, КРУИЗ: НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ, ВАНУАТУ; 22 МАРТА – 5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

2.1. Дорога Минск – Брисбен и пребывание в Брисбене, 22 – 28 марта 2019 года

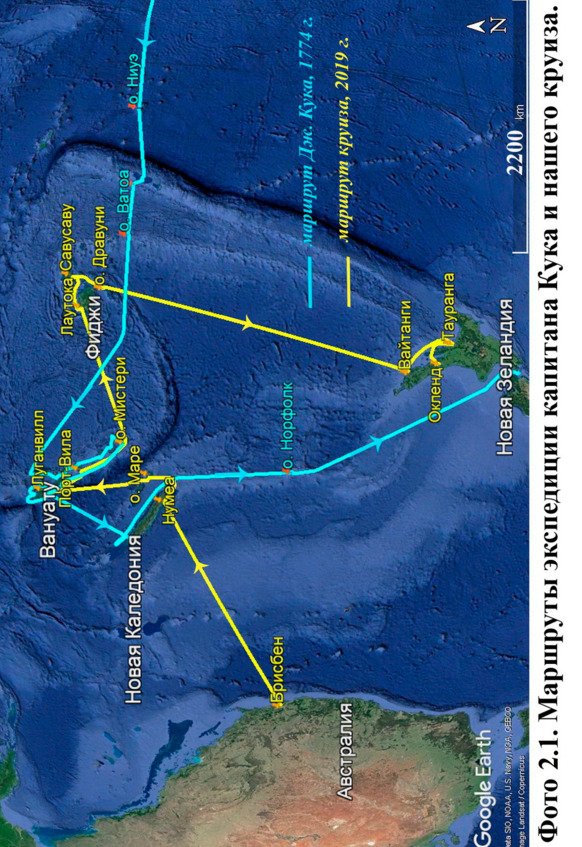

Наше путешествие началось 22 марта, когда мы с женой сначала городским автобусом, а затем маршруткой доехали до аэропорта. Нам предстояло добираться до Австралийского города Брисбен, откуда начинался круизный маршрут, который включал четыре островных государства: Новая Каледония, Вануату, Фиджи и Новая Зеландия. Именно у берегов Новой Каледонии и Вануату маршрут нашего круиза пересекался с маршрутом экспедиции капитана Кука, пройденного им за 245 лет до нас. Что же касается Новой Зеландии, то Северный остров, на котором побывали мы, был обследован Куком во время его первой кругосветной экспедиции 1768 – 1771 годов. О том, как у нас родился замысел совершить это путешествие и о подготовке к нему, подробно рассказано в первой книге историко-географических хроник.

Дорога до Брисбена состояла из двух этапов: сначала перелёт в Пекин, а там, через четырнадцать часов, пересадка на рейс до Брисбена. Полёты выполняла авиакомпания Air China. Особенность перелёта до Пекина состояла в том, что прибывающий оттуда в Минск аэробус не сразу возвращался обратно, а сначала летел в Будапешт и уже оттуда брал курс на Пекин, причём полёт проходил без промежуточной посадки.

В Минск самолёт прибыл вовремя, взлетели тоже по расписанию, в 18:50, и примерно через полтора часа прибыли в Будапешт. Здесь всем пассажирам предложили покинуть салон вместе со своей ручной кладью. Попав в здание аэровокзала, мы повторно прошли предполётный досмотр и через некоторое время снова заняли свои места в авиалайнере. Полёт до Пекина продолжался более десяти часов. За это время нас дважды покормили, причём в меню присутствовало даже вино. В аэропорту Пекин-Шоуду самолёт приземлился в 12:40 по местному времени (разница между Пекином и Минском +5 часов). Это было уже 23 марта.

Поскольку до вылета в Брисбен оставалось более 13 часов, мы планировали съездить в город и посетить один из парков в центре столицы. (Отмечу, что мы уже побывали в Пекине в 2017 году.) Но план этот реализовывать пришлось с большим трудом. Вначале нас, как транзитных пассажиров, перенаправили в зону вылета, а выхода в город оттуда, естественно, нет. Много времени и нервной энергии пришлось потратить, чтобы вернуться опять в зону прилёта. Там тоже не сразу удалось получить разрешение на выход. В результате, в парк Бэйхай мы попали в седьмом часу вечера, но впечатления от даже недолгой прогулки по парку вознаградили нас за все мытарства.

Парк, заложенный в X веке, расположен северо-западнее Запретного Города. До 1925 года парк являлся императорским и был закрыт для посещения публики. Более половины его территории занимает озеро, на котором находится Нефритовый остров с Белой дагобой (ступой), символом буддизма.

Фото 2.2. Нефритовый остров и Белая дагоба

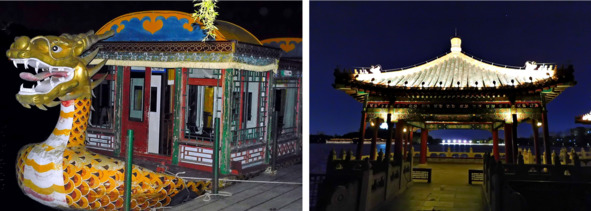

Посетить остров не представлялось возможным за неимением времени, поэтому мы решили прогуляться вдоль западного берега озера. Вскоре нашему взору предстало сооружение в виде стены с тремя арочными проходами, а перед стеной – два каменных льва-стража. Далее находилось красиво подсвеченное строение с традиционными китайскими фонариками и, опять же, львами перед входом. Рядом со львами под прозрачным футляром находились скульптуры оленя с оленёнком. Затем мы увидели большую лодку, пришвартованную у края набережной. Передняя часть лодки была выполнена в виде головы дракона, оскалившего свою пасть. Немного впереди виднелась череда подсвеченных павильонов.

Фото 2.3 Лодка-дракон и Павильон пяти драконов

Фото 2.4. Вид из павильона на Нефритовый остров

Этот комплекс сооружений носит название Павильон пяти драконов, так как отдельные павильоны связаны между собой переходами в виде изгибов тела змеи. Все строения украшены резьбой и росписью в виде стилизованных драконов, геометрических фигур и орнаментов. Раскраска павильонов и их искусная подсветка создавали просто сказочное впечатление, которое усиливала светящаяся вдалеке Белая дагоба.

Вернувшись в аэропорт, мы поужинали в кафе и оставшееся до вылета время провели в зале ожидания. В Брисбен отправились по расписанию, в 2:30, 24 марта. Лететь предстояло около одиннадцати часов.

Аэробус приземлился в 15:10 по местному времени (разница между Брисбеном и Минском составляет +7 часов). Аэропорт порадовал спокойной и доброжелательной атмосферой, в отличие от пекинского. Пограничный и таможенный контроль был пройден быстро, никаких анкет, как у китайцев, заполнять не пришлось. Вскоре на поезде-метро мы уже ехали в город. От станции метро до гостиницы довольно быстро дошли пешком, и тут выяснилось, что для заселения необходимо внести задаток.

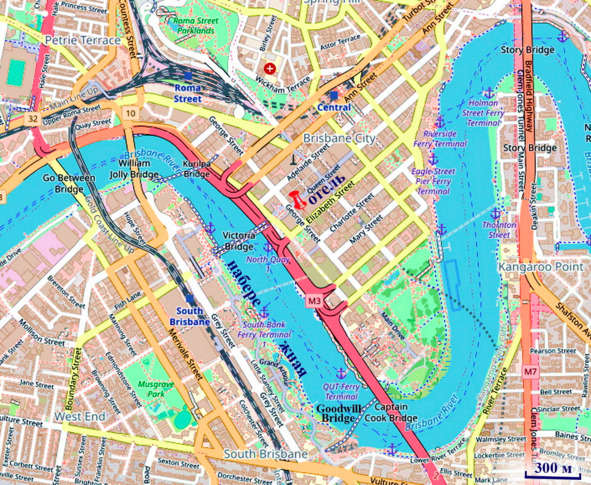

Фото 2.5. Центр Брисбена (карта OpenStreetMap)

Поскольку нужной суммы в 250 AUD (австралийских долларов) у нас не было, пришлось искать пункт обмена. Наконец мы попали в гостиничный номер и, раздвинув шторы большого – от пола до потолка – окна, смогли полюбоваться великолепной панорамой ночного города.

На следующий день проснулись поздним утром, завтрак в гостинице проспали, поэтому пришлось подкрепиться собственными припасами. Затем пошли на экскурсию по городу.

Брисбен находится на восточном побережье Австралии у тихоокеанского залива Мортон, по берегам одноимённой реки. В 1824 году здесь была устроена колония для ссыльных, которую через 18 лет упразднили. Город стал развиваться и в 1859 году получил статус столицы штата Квинсленд. Назван в честь генерала Томаса Брисбена, бывшего губернатором провинции Новый Южный Уэльс. В настоящее время имеет население более 2 миллионов человек.

Выйдя из гостиницы, мы направились к реке. Было солнечно, около +30оС и влажно. Миновали зелёную лужайку, обрамлённую по периметру и вдоль дорожек пальмами и другими древовидными насаждениями. Эта зелёная зона называется Сады Королевы. На её территории расположены несколько памятников, в том числе и королеве Виктории, а также была развёрнута интересная инсталляция, выполненная из динамических фигур. Пройдя немного дальше, мы вступили на мост Виктория-бридж, с которого полюбовались красивым видом на реку и городскую застройку. Сразу за мостом находится комплекс сооружений, составляющих культурный центр Брисбена: Галерея современного искусства, Художественная галерея Квинсленда, Государственная библиотека и Квинслендский центр исполнительских искусств.

Повернув налево, мы двинулись по набережной вдоль реки. Справа от нас протянулась парковая зона с разнообразными строениями, скульптурами, небольшими бассейнами и фонтанами. Слева – на противоположной стороне реки – разместился комплекс высотных зданий, составляющих красивую архитектурную композицию. Среди них сразу привлекает внимание башня 1 Вильям-стрит в виде цилиндра со срезанной под углом вершиной. Её высота составляет 260 метров. Левее, за мостом Виктория, бросается в глаза 249-метровая Инфинити-тауэр, которая необычна своим оригинальным цветовым решением. А в парковой зоне и у бассейнов помимо привычных для нас городских птиц мы увидели черношапочную манорину и австралийского ибиса. Манорина размером чуть больше скворца имеет светлое оперение, чёрную «шапочку» на голове и жёлтый, слегка загнутый вниз, клюв. Ибис – птица величиной с аиста, но с более короткой шеей и длинным чёрным клювом, изогнутым книзу.

Вскоре мы подошли к примыкающему к парковой зоне городскому пляжу Стрит-бич. Этот искусственный, частично песчаный, пляж с большим бассейном, фонтанами, душами-водопадами и всей необходимой инфраструктурой пользуется популярностью у жителей города и туристов.

Фото 2.6. Вид на центр города со стороны набережной

Фото 2.7. Городской пляж. Вдали возвышается Инфинити-тауэр

Продолжая экскурсию, мы сели на паром CityHopper и стали наслаждаться открывающимися с реки видами. Миновали два моста – пешеходный и автомобильный – проплыли мимо городского ботанического сада и впереди, справа, увидели ещё одну достопримечательность Брисбена – мост Стори-бридж. Этот монументальный мост построен в 1939 году и по дизайну повторяет известный мост Жак Картье-бридж в Монреале.

Паром мы покинули на пристани Игл-стрит и пешком продолжили прогулку по городу. Недалеко от пристани находится кафедральный собор Святого Стефана, построенный в готическом стиле. Двигаясь дальше, вышли на Почтовую площадь и сразу обратили внимание на весьма искусно выполненный памятник генералу Вильяму Глазго, герою первой мировой войны. Затем попали на площадь Анзак. В настоящее время площадь и расположенный на ней сквер являются мемориалом всем жителям Квинсленда, служившим в вооружённых силах за границей.

В торговом центре, расположенном на пешеходной части Куин-стрит, мы обнаружили большой информационный центр, где получили исчерпывающие сведения об интересующих нас экскурсиях. Прогулку по городу завершилась обедом в кафе и посещением торгового центра для пополнения наших продовольственных запасов.

На следующий день была запланирована экскурсия в парк коал. Добираться туда решили по реке, и к 10 утра мы прибыли на экскурсионное судно. Отойдя от причала, находящегося рядом с мостом Виктория, кораблик двинулся вверх по реке. Вскоре мы проплыли под пешеходным мостом Курилпа, мачты и поддерживающие тросы которого издалека напоминают вязальные спицы с нитками пряжи. Далее миновали ещё три моста: два автомобильных и железнодорожный. Высотная застройка закончилась, по берегам появились здания обычной этажности. У домов, располагающихся в непосредственной близости от воды, как правило, имелись небольшие причалы. Через некоторое время строения пропали из вида, слева и справа появились зелёные заросли, разбавленные высокими деревьями. Миновав ещё два моста, наш кораблик, наконец, пришвартовался у небольшой пристани – это был парк коал.

Парк коал, Lone Pine koala sanktury (заповедник коал «Одинокая Сосна»), был создан в 1927 году и является старейшим и наиболее крупным заповедником этих интересных животных. В настоящее время помимо коал в парке имеется много других представителей австралийской фауны: кенгуру, тасманийский дьявол, вомбат, утконос, птица казуар, страус эму, разные попугаи, рептилии и другая живность. Здесь работает научно-исследовательский центр Брисбенского научного института коал.

От причала в парк ведёт лестница, поднявшись по которой мы сразу увидели клетку с летучими лисицами. Отличием этих рукокрылых с головой, напоминающей лисью, от летучих мышей является отсутствие способности к эхолокации, но зато хорошее зрение и обоняние. Далее внимание привлекла птица с большой приплюснутой головой и массивным клювом – это кукабарра, или австралийский зимородок. Птица хищная, а крик её напоминает хохот человека. Очень широко в парке представлены попугаи, поражающие разнообразием окраски своего оперения.

В специальном бассейне мы увидели утконоса. Это уникальное животное является яйцекладущим млекопитающим. Когда утконос быстро проплыл перед нами, то показался похожим на маленького бобра. Тело зверька имеет длину 30 – 40 сантиметров и покрыто тёмно-коричневой шерстью, а хвост плоский, сантиметров 10 – 15, и тоже с шерстью. Голова заканчивается почти квадратным клювом (за это и назван утконосом), который мягкий и состоит из голой кожи, натянутой на дугообразные косточки. Самка откладывает в гнездо обычно два маленьких яйца, а вылупившихся детёнышей вскармливает молоком, которое выступает через расширенные поры на её животе.

Фото 2.8. Коала бодрствующий и коала дремлющий

Продолжая осмотр, мы подошли к открытому вольеру, где среди зелёных ветвей расположились коалы. Это небольшое сумчатое млекопитающее покрыто густой рыжеватой или серовато-дымчатой шерстью, длина тела до 70 сантиметров, масса от 5 до 14 килограммов. Коалы населяют эвкалиптовые леса и почти всю жизнь проводят на деревьях. Питаются исключительно листьями и побегами эвкалиптов, ведут, преимущественно, одиночный образ жизни. Детёныш рождается длиной не более двух сантиметров и первые полгода находится в материнской сумке, питаясь молоком. Следующие полгода он живёт на спине или животе матери, крепко держась за её шерсть. В настоящее время животные не находятся под угрозой исчезновения, но из-за сильных пожаров 2020 года погибла треть популяции вида, и власти Австралии выделили значительные средства для помощи коалам.