Полная версия:

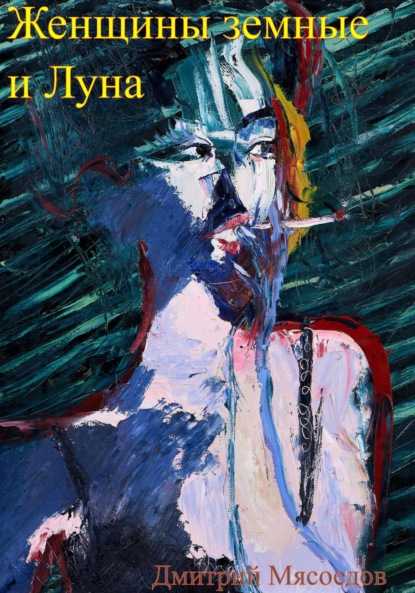

Женщины земные и Луна

– Не удержался, – я не любил общество более чем одной женщины, оно на меня давило, и, еще не выйдя из под пресса ее напрницы, отвечал лаконично.

– Ты хотел меня увидеть?

Думаю, она ждала даже не самого ответа «да», а хотела проверить мою решительность, и если я не отвечу сразу, то начать игру, в конце которой будет все то же «да»:

– Да, – я не могу назвать себя решительным, но я хотел показать, что понимаю правила игры. Я посмотрел ей в глаза. Сегодня чуть больше макияжа. Как хрупко то сокровище, которым она обладает. Немного притворства, немного фальши, раздражения, отсутствия интереса, разочарования, и оно потеряет свой драгоценный блеск.

– Я тоже хотела увидеть тебя, ты милый.

Про себя я подумал: «Милый? Такой эпитет подходит только котикам». И вспомнил свои замки и поля славы, свои горы и гроты, снова и снова подтверждая уверенность в том, что я неординарная личность, обладающая сложным характером, что я герой драмы, испорченный романтик, и так далее… Но, мы допустили слишком много пауз в разговоре:

– У тебя очень красивые глаза, это настоящее сокровище.

– Такой комплимент мне много кто делает, – она изобразила кокетку.

– Значит, в нем нет лести. У тебя много ухажеров?

– Нет, но и девушки могут дарить друг другу комплименты.

– Что-то я не верю в искренние комплименты между девушками, – я не шутил, но чтобы не задеть чувство женской солидарности, говорил с улыбкой. Я знал, что пока еще интересен ей, она простит, если буду немного ее покалывать.

– Есть разные сорта девушек. Кто-то бы начал тебе отстаивать, что ты не прав. Я только скажу, что ты точно, да и не один из парней, не знает нас так хорошо, как он думает.

Мне понравился ее ответ, и всю дальнейшую дорогу мы, как мне казалось, остроумно, обсуждали борьбу полов. Нам повезло, и небольшое неожиданное осеннее потепление отдавалось весной в легких, а главное – в сердце…

Метро пролетело легко и незаметно. Его фонари уступили место свету улиц. Большая Никитская встречала вечер теплыми огнями и извечной толкотней. Осень дарила Москве ясную хорошую погоду. Протиснувшись через спешащий народ и тяжелые двери, мы оказались в изящном фойе консерватории. Где-то играла музыка, но из-за гула гостей, я не разбирал, звучит это радио, или живой инструмент.

Матовый свет ламп и старое темное дерево напоминали, что мы вышли в люди. В потоке человеческой речи приближался гардероб. Я помог Любе раздеться и подал куртку пожилой женщине, неуемно недовольной тем, как публика себя ведет и тем, как небрежно сует ей свои шмотки.

– Давай свою тоже!

Я вложил Любину куртку в свою и протянул снова.

– Петелька есть?

– Что, простите?

Она уже нащупала петли на куртках и пошла между вешалок, задевая их плечами и бедрами.

Я обернулся к Любе, по привычке оценивая линию шеи. Увидев золото, струящееся между ключиц, и золото на ушах своей спутницы, сверкающее много меньше, чем ее силуэт, я вдруг почувствовал: здорово, когда рядом с тобой такая красивая девушка. Мне стало казаться, что все смотрят на нас, сначала на нее, а потом на меня, оценивая, достоин ли я стоять с ней. Наверное, она моложе меня…

– Номерок, – послышался сзади недовольный голос.

– Да, спасибо…

Мы вышли в центр фойе. Я рассматривал проходящих мимо мужчин в модных шарфах, пожилых женщин, шепчущихся парами, молодых девушек стройных со стройными кавалерами.

– Так, сейчас, я вспомню, куда нам идти, – сказала она неуверенно, оглядываясь по сторонам.

Я тихо взял ее за руку:

– Сюда, – направление я посмотрел, как вошел в здание.

Она позволила мне держать ее руку. Это было приятно. Приятно ощущать нежную и хрупкую силу, приятно снова чувствовать предвкушение весны и переживать заново первые шаги навстречу любви. С той лишь разницей, что раньше, идя по лестнице чувств, я смотрел на свою спутницу, шел неровно, оступался, спотыкался. Теперь я смотрю под ноги, знаю, сколько ступеней примерно вверх, какая скрипит подо мной, и на какой я устану.

В окружении других гостей прошли зал с колоннами, и поднялись по лестнице. Женщина контролер надорвала наши билеты, а Люба купила у нее афишу, одновременно прозвенел второй звонок.

– Смотри, Дим, они опять будут ставить «Requiem», – Люба читала на ходу.

– Я ходил с родителями в прошлом году, только не сюда, а в костел на Баррикадной. В целом, нам понравилось.

– Ты часто туда ходишь?

– Не очень, мой товарищ, Илья, любит там бывать. Мне вообще сложно себя назвать меломаном, – я улыбнулся, и немного засмущался, как всегда, говоря о себе вслух. Тут же вспомнил свое старое правило, говорить больше о ней, – А ты, должно быть, в курсе всех музыкальных событий?

– Нет, только классической музыки.

– Совсем не слушаешь ничего больше?

– Нет, конечно, слушаю, но в плейере. Сила, заложенная в звучании оркестра, восполняет во мне силу, которую я трачу на ожидание чего-то в жизни.

– Ого, как сказано, а чего ты ждешь?

– Ну, ты же сам знаешь, чего ждут все девушки! – она подняла плечи и развела руками.

– Власти?

– Конечно! Власти, квартиры, машины, дачи…

– С дачей, это не ко мне, – мне казалось здорово, что наши шутки так легко текли в одном русле, пусть и не очень изящном, и я боялся продолжать.

– Зря, у моих родителей такая хорошая дача. Пятьсот метров до Оки через лес.

– Если там Ока, то до твоей дачи, как до Петербурга.

– С пробками иногда – да. Я часто езжу на велике и на электричке.

– Я на электричке не езжу без «ягуара», – сам не знаю, зачем сказал ей это.

– Фу! Это же такая дрянь, надеюсь, ты шутишь. Скажи, что ты шутишь!

– Конечно, шучу, – я не шутил.

– На самом деле, там, на Оке, потрясающие закаты. В Москве такого нет. Может быть, раньше было, когда не было машин, но сейчас – серость.

– Согласен. Тут и звезд то не видно, радуешься, когда выплывает Луна.

– Не знаю, ты рыбачишь, или нет, но на Оке и рыбалка отличная, а зимой один раз я видела такое гало…

Третий звонок. Вышел уверенным шагом дирижер. Мы, скрипнув, сели на свои места. Музыканты приготовили инструменты. Свет в пышном зале погас, ложась на заполненные ряды томным шепотом. Сверху во тьме силуэтами проглядывались портреты композиторов. Под аплодисменты погас и шепот…

Свет загорелся. Ей так много хотелось мне рассказать, поделиться впечатлениями от концерта. Это я видел по глазам. Широко открытым и влажным. Иногда, мне казалось, она даже плакала, но я не смел взглянуть на нее. Музыка одухотворяла и возвышала нас.

В антракте мы не говорили о концерте, словно боясь сглазить продолжение. Весь перерыв тихо гуляли по старым коридорам, рассматривая их убранство. Теперь же Люба не боялась показывать восторг. Она, то восхищалась скрипкой, то всем оркестром, то начинала говорить, как они с подругой ходили на Малера. Потом возвращаясь к Чайковскому, твердила мне, что нет ничего прекраснее, чем вступление скрипок, и вальс.

Мне хотелось ее слушать, и я радовался, что она так счастлива. Мне тоже очень понравилось, но я не мог подобрать слова, и поэтому молчал, или отвечал односложно. Оба этих концерта, в исполнении Гилельса и Острайха хранились на виниле в моей мастерской.

Концерт для скрипки, шедший вторым, пролетел незаметно, словно сон. Я представлял себе цветы стоящие в хрустальной вазе, мысленно проходил по стеблям, острым листьям нераскрывшимся нежным бутонам и каплям лепестков. Прогремели аплодисменты. Шумом наполнились ряды и коридоры.

– Но какой же момент тебе запомнился больше всего? – не унималась Люба.

– Знаешь, в самом начале, когда вступал пианист, мне показалось, я не видел призрака, ничего подобного, просто ощущение – сам композитор стоял у рояля. И как только он понял, что дело в надежных руках, то ушел куда-то в зал, дав простор исполнителю…

Так не мог закончиться вечер, и незаметно для себя, мы вышли на Арбат. Ближе к МИДу зашли в пивбар «Эрик Рыжий», просто потому, что я бывал там несколько раз ушедшим летом. Без веранды, замороженной до прихода осени, там казалось очень тесно. Кругом галдели, галдели и мы. Сели на высокие стулья у окна и со второго этажа смотрели через мутное стекло на осеннюю и многолюдную арбатскую ночь.

Я сказал немного слов о «Щелкунчике», на миг прерывая поток ее чувств. О том, что грустно, когда сказка заканчивается, пусть даже хорошо, но ее не вернуть. Поэтому финал балета идет под грустные ноты. Эту фразу я слышал как-то по радио. Потом мне удалось еще вставить фразу об «Острове мертвых», чтобы похвастаться своей эрудицией, я рассказал историю картины Берклина и Рахманинова. Она все это знала.

Меня тоже распыляли чувства, потому что снова и снова я понимал, что со мной рядом необыкновенно красивая девушка. Обладательница глаз, которых не сыскать и на тысячу.

Потихоньку ее страсть угасала. Но это не была усталость, или скука, скорее покой после грозы и ожидание, что вот-вот и выпадет роса и наступить ночь, и придет долгожданная свежесть. Видно было, как она стала расслабленней и раскованнее. Да и пиво делало свое дело…

– Я бы хотела выпить вина, – предложила она.

– Мне жаль, что я привел тебя сюда, – искренне ответил я, – я и сам больше люблю вино. Только люблю его в одиночестве.

– Я тоже, поэтому не настояла, чтобы мы шли в другое место.

– А где тут места поблизости?

– Мы с подругой ходим в кафе «Жан Жак», на Никитском.

– Хочешь, пойдем туда?

– Да, нет, не хочу, давай лучше погуляем?

– Будет поздно, я могу проводить тебя до дома?

– Мы с тобой только познакомились, я не могу допустить, чтобы ты узнал, где я живу, – она смеялась.

– Ясно. Тогда просто погуляем и я закажу тебе такси.

– Не нужно за мной ухаживать, я и так тебе очень признательна, что ты составил мне компанию, – видимо, она подумала, что слова про ухаживания могут мне не понравиться, – к тому же так ты узнаешь, где я живу, – она немного помолчала, – а ты где живешь?

Эта фраза заставила меня волноваться. И по тому, что за ней могло следовать очень многое, и потому, что я жил на съемной квартире с Егором и Ильей. Но у меня была еще и мастерская.

– Я снимаю комнату с двумя бывшими сокурсниками. А еще, иногда, ночую в отапливаемом гараже, – я уточнил, про отопление, чтобы сильно не пугать ее. В этот момент во мне уже просыпался хищник…

– От чего у тебя голова болит?

– В смысле? – я вначале не понял вопроса.

– Ты покупал «спазмалгон»…

– А, ну в целом, от вина.

– Почему пьешь? – в глазах ее блестел хмель.

Мне не хотелось говорить о том, что я пишу, и пью, потому что меня терзает неумение угождать своей музе, что все девушки никогда не будут даже близко походить на нее… Но и лгать, после ее восторга и исповеди, я не хотел:

– Потому что пишу…

– Пишешь книги? – Люба спросила машинально.

– Нет, – я скромно улыбнулся, – пишу картины. Живописью занимаюсь, – я непроизвольно опустил глаза.

– Ясно, а я рисую карандашом.

– Круто! Покажешь?

– Да, мне интересно мнение профессионального художника, – она смеялась, – с удовольствием принесу в аптеку. Ты же профи?

– Сложно сказать…

– Почему сложно? Ты продаешь картины?

– В отличие от профи я продаю не свое мастерство, а свою грусть.

Она замолчала, а потом посмотрела на меня удивленно:

– Я всегда боготворила тех, кто может творить. Я сама безумно люблю музыку, но не могу сочинить ни одной фразы, – я видел, что она уже пьяна, возможно, отсюда весь восторг ее слов.

– Я не то, чтобы люблю живопись… Но не писать я не могу.

– Что ты пишешь? – в ней снова засверкал интерес. Мой долг художника был его усилить.

– А ты что рисуешь?

– Я первая спросила!

– Я пишу свою музу. Она меняет свои формы, свою внешность. Она меняет свои воплощения в реальном мире, я пытаюсь догнать ее. Такая у нас игра. Иногда, она мне поддается, и я успеваю за ней, иногда – нет. Ее зовут Нета, кстати, но не знаю, зачем тебе это сказал. Весь восторг, который, иногда, я получаю извне, как ты сейчас, я не в силах держать внутри, моя душа для этого слишком слаба, и я либо, отдаю его своей музе, либо, когда она не хочет от меня подарков, я отдаю его вину.

– Ты довольно сдержанный, если не холодный, не верится, чтобы ты испытывал восторг…

– Я помню, как ходил недавно в Третьяковку и смотрел на «Ангела сидящего», – мне не нравилось повторять свои мысли даже себе, но я уже не в силах был придумать новое, – я понимал, что не смогу никогда достичь высот Врубеля. И одновременно, понимал, что мой путь совершенно другой, что восхищаясь одним, я могу создать нечто другое, не менее прекрасное, если смогу перенести туда, не потеряв эту искру. Тогда я испытывал восторг.

Дальше я набрался храбрости и произнес свое стихотворение, свою мантру:

– Я не жду, не боюсь и не спешу,

Музе безымянной я служу,

Лишь когда хожу в небытие

Имя знаю светлое ее.

– Красивые стихи. А что значит знаю ее имя, когда хожу в небытие? Ты имеешь ввиду, что узнаешь ее имя, когда умрешь? Ты ведь сказал, что ее зовут Нета?

– Нета это имя, которое выдумал я. Настоящее имя я знаю, только когда теряю связь с реальностью, например сплю, или пьян, не обязательно мертв, – я улыбнулся, – вино – отличный проводник к трансцендентным знаниям.

Люба задумалась, я был уверен, что моя прекрасная собеседница не поняла моего ответа. Дальше она продолжила, видимо, чтобы не оставлять большую паузу:

– Так ты не ответил, ты пишешь портреты?

– Я пишу свою музу и любовь, – я взглянул на нее. Она все равное не поймет, – да, если на пальцах, я пишу портреты и абстракции. Но, давай лучше сменим тему, я уверен, что твоя жизнь намного интересней?

– Не обижайся, как я уже сказала, я сама не творец, и не пойму тебя. Я могу понять, или полюбить, если оно того стоит, твое творчество. Покажешь что-нибудь?

– Зачем показывать старое? Хочешь, я напишу что-нибудь для тебя? Принесу потом, на работу?

– Напишешь меня?

– Конечно, я могу сделать портрет с фотографии.

Она замолчала ненадолго:

– Нет, я хочу с натуры.

– Представь, сколько это займет времени? Тебе придется ездить ко мне в мастерскую несколько дней. Да ты и не высидишь, – я улыбался.

– Сегодня вся ночь впереди, а завтра выходные.

Я был ошеломлен. Она пойдет ко мне в мастерскую!? Я же не смогу совладать с собой. Я не герой-любовник… Я постарался не подать вида, что волнуюсь, а сам еще долго боролся с паникой:

– Ну, если ты готова, то нужно ехать на Нижегородскую.

– Поехали, почему нет? – она медленно взглянула в окно, – только давай еще посидим немного.

Несколько минут длилось молчание. Я приводил в порядок мысли и боялся представить, что в голове у нее. Она спросила:

– Почему бывает, что твоя муза не хочет подарков?

– Иногда она ревнует, как мне кажется, иногда – считает, что я не достоин ее, потому что не могу быть ей под стать в свободе, в бесстрашии, – как легко Люба заставляет меня волноваться, – чем ты занимаешься в свободное время?

– Я? Слушаю музыку. Это ты уже знаешь. Езжу на дачу. Езжу к бабушке. И, ты только никому не рассказывай, – она перешла на шепот, – хожу в театральную школу…

– Ого, так ты актриса?

«Это многое объясняет», – подумал я про себя. Я вспомнил некоторые ее фразы, сказанные сегодня, и тут они мне показались чересчур наигранными. Она перебарщивала с чувственностью. Потом посмотрел на нее, немного пьяную, сидящую со счастливым лицом, и рассматривающую прохожих. Все же в полном отсутствии искренности, я не мог ее упрекнуть.

– Все-таки, пока мы к тебе не поехали, расскажи про свой стиль?

– Мой стиль? Я специально не делаю какой-то стиль. Я думаю, он схож с одной из ветвей постмодернизма. Я, честно сказать, не разбираюсь в этом точно. Представь импрессионизм, экспрессионизм, фовизм.

– Ну, примерно представила, – Люба покачала головой.

– Я называю свой стиль «адаптивизм». Я думаю, что у меня вкус превалирует над техникой. Я кладу мазок, еще один, потом уже отталкиваясь от них, трансформирую композицию и гамму, при этом сохраняя основную идею. И набросок карандашом я делаю примитивным, чтобы оставлять себе как можно больше свободы.

– Я это пойму только когда ты начнешь писать меня.

Я улыбнулся:

– У меня даже бывает «рука бога».

– Что это? – Люба немного подалась вперед, ко мне.

– Это когда я нечаянно, или неаккуратно кладу мазок, или мастихин проскальзывает по холсту. Потом вижу, что получается неплохо и оставляю так, не исправляя, или обыгрываю новыми мазками. И все же, давай не поедем ко мне?..

– Раздевайся здесь. Вот тут вешалка у двери, – я помог Любе снять куртку, сам быстро разулся и поспешил заглянуть за верстак, – отлично, вино у нас есть: две бутылки мальбека.

Сильно пахло краской. Хорошо, что не моей затхлостью. Впрочем, ее я мог уже и не чувствовать.

– Отлично, – повторила она, – и мне показалось, что она сомневается, правильно ли делает, что заходит так далеко.

Я, стоит отдать себе должное, всю дорогу отговаривал Любу ехать сюда. Чем больше отговаривал, тем больше понимал две вещи: она лет на пять моложе меня, и она из тех людей, кто, если уже решил для себя что-то, то будет идти до конца.

– Единственное… У меня тапки всего одни, но ты можешь не разуваться. Или давай вместе походим босиком.

– Давай босиком.

Наступало то время, когда мы попадаем из одного мира в другой. Из мира фасадов людей и зданий мы очутились в камерном мире, наполненном бытом и уединением. Я хотел как можно скорее провести сюда мост и, открутив крышку, разлил вино в два хрустальных бокала. К счастью, от дяди их осталось шесть. Я поднял бокал:

– За те чувства, которыми мы обладаем, и за искусство, которое их бередит.

Люба, успев разуться, подошла, взяв бокал, и чокнулась со мной. Она посмотрела мне в глаза, таким взглядом, словно проверяла кто я. Тот ли я, с кем она хотела остаться сегодня вечером, или чужой. Или серый фон прожитого дня.

– Если ты беспокоишься, давай, я закажу такси?

– Да, я не знаю… Я, просто, редко остаюсь в гостях.

– Ты можешь уехать в любую минуту…

Мы выпили еще. Я пригласил ее на диван. Скрипнули пружины. Тут можно было либо лежать пластом, либо сидеть, далеко подаваясь вперед. В общем – неудобно. Она увидела картину:

– Потрясающе, – Люба встала, – можно посмотреть?

– Вблизи хуже будет ощущаться композиция.

– Эта девушка твоя муза, или просто абстракция? – спросила она, лукаво улыбаясь. В ней снова загоралась раскованность.

– И то и другое. Но могу сказать честно: у меня никогда не получались несуществующие девушки. Сколько бы я портретов ни писал – красивые только те, что списаны с живого человека.

Я вспомнил про Катю. Она никогда не приходила сюда. Не знаю, насколько ее интересовало мое творчество. Да и я не очень-то был бы рад, чтобы женщины часто нарушали покой моего алтаря.

– Очень сильная картина. В ней есть мощь и поэзия.

– Спасибо, – я опять начал смущаться, – на самом деле, когда-то я писал стихи, но живопись научила меня трезво смотреть на поэзию.

– О чем ты?

– Мне кажется, что все поэты, то есть, те, кто пишут стихи – самовлюбленные.

– А ты?

–Я влюблен в Нету.

Люба хлопнула в ладоши:

– Первый раз встречаю настоящего художника.

– Какой же я художник? Просто любитель. Я не озаряю светом чью-то жизнь… Я толком не продал еще ни одной картины…

– Твоя картина чиста и в ней есть сила. Ты говоришь, как художник и живешь, как художник. Ты будешь великим, если будешь собой…

Мне было сложно терпеть похвалу, я незаметно для себя опустил голову в пол. Она бодро продолжила:

– Ну, мы же не просто так сюда пришли, – Люба села на диван и сняла обувь, – ты обещал мой портрет.

– Я готов. Только немного с духом собраться…

Я обновил бокалы. Вино нас совсем «развезло».

Взяв готовый холст, я занял место за мольбертом и пододвинул ящик с красками. Развернув старую тряпку, возможно, это были мои семейные трусы, вынул мастихин.

Она разделась…

Я не стал спрашивать, почему оговоренный портрет перерос в обнаженную композицию в полный рост. Думаю, эта трансформация стала неизбежной. Думаю, мы вместе не верили, что это происходит. Впрочем, может быть, моя жизненная проза уже перестала быть подготовлена к чему-то подобному, но ее, думаю, нет.

Тем не менее, она быстро обживалась. Сначала, кое-как разместившись на диване, вздутым от старых пружин, Люба выглядела очень плоско, как рыба на льду. Затем, постепенно меняя позы, она становилась объемней. Я лишь немного поправлял ее, чтобы образ не был вульгарным, и вскоре ее грация, излучающая волшебное тепло, наполнила комнату и плавила жесткие ребра дивана.

Мы все есть, или были, молодыми, и сложно удивить кого-то, раздевшись. Можно возбудить страсть, можно воспылать в ответ. Только, как правило, обнажение, лишенное долгой дороги чувств, подводит ближе, как раз к прозе, к быту. Сейчас же, для меня открывалась поэзия. Мне не нужна была музыка, без которой я обычно не могу писать. Я слышал музыку в этой комнате, и это была симфония двух миров, удивляющих друг друга красотой и свежестью форм и цвета, сложенных из одних и тех же частиц газа и пыли. И как просто становилось смотреть в глаза – вот моя вселенная, а вот – твоя, и больше ничего.

Люба была одержима, думаю, одержима тем, чтобы прикоснуться к чему-то высокому. Думаю, что она мечтала быть чьей-то музой. Лучше, конечно, насколько я понял из ее увлечений, какого-нибудь композитора.

Я чувствовал, что моя муза вселяется в нее. И я становился одержим в ее присутствии, готовый что угодно отдать ей в жертву. А муза всегда требует жертвы.

Карандаш, не удержавшись на подставке, рухнул на пол и покатился. Я не тратил время, не отводил взгляда, чтобы поднять его. Бокал попадался на ощупь, качаясь, поставленный неровно на стол. Я писал ее не боясь играть красками, делая большие мазки мастихином и резкие порезы на масляном слое, одновременно упирая на реализм и грацию линий…

Обезвоженный и измученный я сел на стул, в пол оборота и боялся снова поднять глаза на картину. Думаю, наступало утро.

Ее глаза горели, будто не тронутые прошедшими часами.

– Можно, – она указала на мольберт.

Я кивнул головой:

– Только я лично сегодня не готов больше смотреть.

Она подошла и допила последние красные глотки из моего бокала. Потом встала, рассматривая картину, чуть ли не касаясь обнаженными бедрами моего носа. Только я был полностью обессилен после ночи с другой, неземной, имя которой, Нета, выдумал сам и сказал Любе, а настоящего имени и не знал.

– Ты гений, – сказала Люба, продолжая смотреть.

Думаю, ей действительно понравилось. В ней просыпалась нимфа и ее руки начали ласкать мои уши. Проведя рукой по моим волосам, и сказав: «ты заслужил подарок», она медленно, покачивая бедрами и немного напрягая икры, вернулась на диван. Я видел это, как во сне, потому что, и вправду, уже дремал, а глаза мои слипались. Муза, насытившись, покинула мастерскую.

Люба, немного разминая пальцами грудь, с дивана поманила меня:

– Ну, иди же ко мне, – а я, все еще не проснувшись, думал: «помнит ли она мое имя? Да и как же ее зовут?»

Тем временем, она уже здесь и через миг села мне на колени. Тут я должен был сказать ей, что в мои планы больше не входят земные женщины…

Случилось то, что случилось. На полу, мы ногами размазали следы той ночи. Я и не мог предположить, что она была чиста до меня. Она вела себя, как будто имела колоссальный опыт. Но игра закончилась…

Поняв, что Люба уснула, я привстал на постели и долго сидел в темноте. Возможно, уже утро. Возможно снаружи уже светло. Голова еще не болела, но уже наливалась тяжелой кровью. Где-то впереди мольберт и ее кровь. Рядом она. Я поправил одеяло, хрустнул диван. Я ворочал в голове мысль «зачем?» и ругал себя. Она хорошая девушка, и мне жалко ее обижать. Даже не обижать, а бросать, возможно – унижать. После того, как я узнал, что Люба была девственницей, она стала казаться мне в сто раз ранимее и наивнее…