Полная версия:

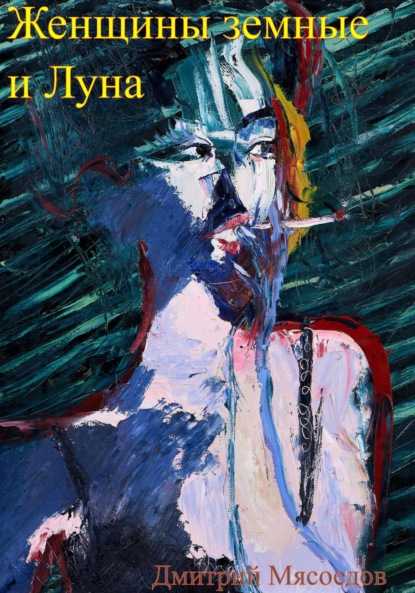

Женщины земные и Луна

Дмитрий Мясоедов

Женщины земные и Луна

Да, я не знаю, впрочем, хорошо ли начинать с трезвости; она не только предупреждает много бедствий, но и лучшие минуты жизни.

Александр Герцен

Тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира.

Николай Бердяев

Часть 1. Никта.

– Что делать, Беатриче, но ты надоела мне?.. Как бы ты не была прекрасна.., – язык заплетался, я тщетно пытался связывать слова, буквы разбегались ярусами мозаичных тессер. Я бросил эти фразы вялым голосом, будто мимолетом, как бросают фантики мимо урны. Я словно проверял, могу ли еще говорить под тяжестью усталости и вина.

Устремив опрокинутый взгляд на истертый мягкими тапками линолеум, профилем Катя была копией Беатриче д’Эсте, написанной Джованни Амброджо де Предисом. Сказав, я засмотрелся на нее: да, точно красавица времен Возрождения, лишь подбородок сглажен и практически не выступает вперед, а так – точная копия, одетая во фланелевую фиолетовую рубашку в крупную клетку.

Сказанные пошлые фразы, до того, как слететь с моего языка, казались мне куда более красивыми и остроумными. Перед тем, как произнести их я представлял себя франтом, дуэлянтом, изящным и пьющим шампанское. Открыв рот, я обдал старую комнату пьяной пошлостью. Тихо слова прошлись, теряясь в прозрачной от отсутствия мебели кухне, маленьких табуретках, подвесной полке, чашках и половнике, столе с прозрачной скатертью, заусенцах обоев и линолеума и, наконец, открытых, тяжелых от многих слоев краски белых ставнях. И, все-таки, она услышала их – нежная кожа на ее щеках наливалась краской, выдавая эмоции, спрятанные под неподвижной мимикой лица.

Я весь обрывок этого вечера показывал безразличие, и думаю, что слова были уже лишними. Она ждала меня сегодня, как всегда, впрочем. Думаю, понимая, что я уже не люблю ее. «И, Беатриче, дело не в тебе, а во мне», – думал я, – «Я не могу любить тебя, потому что вижу: если ты поймешь, что я останусь с тобой, то твой путь будет закончен. Потому что ты превратишься в жену и будешь готова прожить так всю жизнь, ничего не желая и не меняя. А для меня это означает конец жизни. Прекрасны те девушки, чей путь не кончается в любви, семье, детях, суете»…

Та стойкость, с которой она скрывала эмоции, делала ей честь. И делала ее красоту неестественно одухотворенной. Если бы я не знал ее, то, несомненно, полюбил бы снова. Мне стало жаль тех чувств, которые мы испытывали, и возможно, испытывала она сейчас:

– Извини, я не так должен был это сказать… – она молчала, – ты красивая, интересная, молодая девушка, ты была моей музой, и я любил тебя… Любил по-настоящему, но теперь – нет. Это как в песне Roxette: «It must have been love, but it’s over now…». Я не могу лгать. Я не могу быть с тобой, когда моя муза перестала быть тобой… – я потер рукой лоб, – вино мешает мне искать правильные слова. Я не люблю тебя сейчас, прости, но я не могу лгать.

Она ответила сразу:

– Ты вносил в мою жизнь предчувствие, что эта жизнь может быть выше той земли, по которой мы ходим. Что она может быть словно музыка… – она замолчала. Она запустила ладони под густые каштановые волосы на затылок, а затем, надвинула всю копну волос на лоб, закрывая лицо и влажнеющие глаза, я внимательно рассматривал ее, наслаждаясь естественной грацией, – мне казалось, что такая любовь может жить вечно, что она неподвластна быту и пошлости, – заплакала Беатриче.

– Вечность оставим черному мраку. Любовь, как звезда – чем сильнее горит, тем быстрее сгорает. Не стоит плакать из-за этого, мы обычные люди, и забудется все через год, – меня тронули слова про «быть выше земли», и я, увидев себя в этой роли, взбодрился и не стеснялся метафор.

Я хотел подойти и обнять ее, немного утешить. Потом вспомнил, что нужно быть твердым до конца. От этого будет легче. В первую очередь ей. Я не уходил к другой, и думаю, она это знала. Я просто не мог позволить, чтобы благодаря мне она стала жить жизнью, лишенной поиска. Я сам ищу всю жизнь. Ищу свою музу, ищу новые грани красоты, а если рядом будет она, неизменная и не желающая больше искать, то муза просто отвернутся от меня… И, кроме того, Беатриче, действительно мне надоела. Она за веревку, словно корову, тянула за собой следом господство быта.

Взглянув на две чашки, полные чаем на маленьком столике у окна, прикрытого прозрачным тюлем, я, вдруг понял, что мы уже не прикоснемся к ним. Нужно идти. За окном бродила ночь, из которой я явился сюда, чтобы испортить Кате завтрашний день. Мои мысли постепенно трезвели, и я словно заново просыпался на кухне старой «хрущовки». Тихое радио запело «La carretera» Хулио Иглесиаса.

– Зачем ты пришел сегодня? – задала она вполне уместный вопрос. Ее голос звучал сдержанно и беспристрастно, а невидимые глаза смотрели из-под надвинутых на лоб волос.

– Наверное, я хотел любви. И боялся измены.

– Так все-таки любви?

– Я был пьян, и бежал от того, чтобы не заговорить с какой-нибудь другой девушкой, – я говорил вслух свои мысли, чтобы самому лучше в них разобраться.

– С какой девушкой?

– Неважно. С любой. Их как звезд на небе и не смотреть на них я не могу себя заставить. Я не могу обманывать тебя, или изменять тебе, пока мы вместе.

Она молчала.

– Но теперь между нами все кончено, я ухожу, – продолжил я, – я ухожу, Беатриче, но ты безумно красивая и умная девушка без труда найдешь себе достойного.

– Ты о чем, Дим, какая Беатриче?

– Помнишь, Кать, я говорил тебе, что по тебе можно рисовать женщин в духе эпохи Возрождения? Ты похожа на Беатриче д’Эсте…

– Рисуй с кого-нибудь другого, Дим! Уходи отсюда со своими сказками.

– Я желаю тебе удачи…

– Уходи!

Казалось, что самообладание вот-вот оставит ее. Я не хотел, чтобы она потом мучилась еще и от того, что позволила мне увидеть истерику. Я быстро встал и пошел. Тело еще не слушалось в полной мере. Жаль, что такой разговор я начал, не являясь хоть чуть-чуть трезвым.

Стены коридора заставлены коробками, нашедшими пристанище как просто на лоскутах линолеума, так и на сломанном шифоньере и столе без одной ножки. Желтый свет лампы накаливания делал практически неразличимым рисунок на старых обоях цвета вековой газеты. Возможно в коренные московские семьи, не покидающие своих затхлых домов и не стремящиеся что-то менять, живя, впрочем, в свое удовольствие, и находясь и так в столице, краску может привнести только что-то извне. Возможно для Беатриче художником, обладающим такой краской, был я. Мне кажется, она искала и ищет свежесть среди этой пыли и затхлости. Вот только уже тот путь, который дали ей колледж и работа не предрекают ничего похожего на чистый ручей. Остаются надеждой только хобби, да любовь…

Я шел дальше. Тут сходился хлам из двух похожих квартир. И без того тесное пространство наполняли санки, лыжи, велосипеды, стеллаж с инструментами, и лежащей сверху масленкой. Двери, обиты клеенкой. И все та же желтая лампа. Тусклый свет, как наш предел, как предел нашего разума, нашей чувственности… Желтый цвет – как ожидание разлуки, как отсрочка, ежедневная отсрочка старости…

Когда я был здесь первый раз, я думал только о ней. Ее открытые плечи горели апрельским огнем. Она носила куртку так, что белый бархат тела, скрывали лишь распущенные волосы. Я обоготворял всех женщин, а эта шла за руку с музой. Но вот настала осень, и я вижу желтый цвет.

Когда я был здесь впервые, мне казалось то, что она судится с сестрой из-за коридора, невидимого под грудой коробок, и что она ходит играть в волейбол с бывшими одноклассниками по вторникам и четвергам и никогда не меняет этот график, даже когда зову ее на концерт, окутано ореолом романтики. Чем-то похожим на картины Шагала… Теперь я вижу только быт.

И я знаю, но не могу поверить, что в маленькой комнате в конце коридора, сгорая вместе с пылью на лампе накаливания, плачет по мне прекрасная донна Беатриче д’Эсте. Одна из самых красивых женщин, каких я только видел.

– Как бы ни была ты прекрасна, Беатриче, ты мне надоела, – повторил я и пошел прочь.

На улице, тихо ложась на листья, днем сбитые сильным дождем, падал первый и очень ранний снег. Дом кольцом окружал двор, оставляя лишь небольшой разрыв для дороги, поэтому ветра почти не было. Желтые листья, еще влажные, слипались, спайные инеем.

Когда-то я боялся даже подумать, что она разочаруется во мне. Теперь я ее бросил. Все меняется слишком быстро на нашей земле, также как осень сменяет весну, а зима сейчас придет на место осени. И этот снег, пришедший после ливня, тому пример.

Мы познакомились первого апреля. Я шел по Битцевскому парку, неся на плече весенние надежды и большую холщевую сумку с картинами. Их в очередной раз не приняли в галерее, а это означало, что в понедельник снова придется идти на безвыходную работу. Картины тяготили, они мешали развернуться весне, нести их неудобно, и это неудобство вызывало злость и раздражение. Тем более, что ценность их теперь казалась ничтожной. Плечо потело под лямкой, а лямка то и дело сползала с плеча. Я, опустошенный от всех других чувств и переполненный тоской, зашел в парк, чтобы услышать воздух апреля и вобрать его в себя свежими силами. Силы нужны, чтобы снова служить своей музе.

Зайдя в парк, открыл бутылку дешевого вина, и тут же выпил почти половину. Заметив лавочку, сел и достал сигарету. Дым попал в мои легкие, потеснив тоску. Я выдохнул и огляделся вокруг. Облака медленно приближались, ведомые ветром. Их вид странно отозвался в сердце, казалось, я почувствовал зов сырой жизни. Мне захотелось достать этюдник и яркие краски. Только цвет парка еще слишком серый. Дырявый снег на грязной земле и преддождевое небо. И все-таки, размытые тропинки, ручьи, и влажный воздух, словно призывали всех творцов сотворить новый, весенний мир.

Я вдыхал табачный дым и рассуждал сам с собой:

– Как бы то ни было – я художник. А то, что не признанный – может быть и к лучшему. Значит, критики еще не доросли. Значит, будет повод лучше стараться. Значить – игра не окончена. И это даже хорошо, что мне не дано умение писать все, писать как другие. Это хорошо, что мне не дается признание – ощущать эту грусть стоит намного дороже… Это даже бесценно… Такие чувства показывают настоящую жизнь…

Я вспомнил Врубеля. Я смотрел когда-то на «Демона сидящего» и понимал, что никогда не смогу написать что-то похожее, что-то подобное по силе. Такое нельзя скопировать и такому нельзя научиться. И это давало мне вдохновение раньше и дает сейчас. Нельзя стремится к академизму, этот путь скорее алмазный брусок, готовящий лезвие, чем сам клинок. Я не могу писать так, но я могу писать по-своему. Копии никому не нужны. Нужен новый живой взгляд. Я пройду свой путь, и надеюсь, он принесет свободу и удовольствие не только мне, но и еще кому-то.

Возбужденный этими мыслями я бросал глаза с одного предмета на другой, от ближнего плана на дальний. Тут я заметил прекрасную линию. Шею девушки, сидящей напротив на две скамейки влево. Она, склонив голову, отрешенно смотрела на трещины, секущие асфальтовую дорожку. Изгиб ее шеи, переходящий в откровенное плечо, был идеален. Я, переполненный эмоциями, достал картон и уголь и принялся высекать штрихи. Мной овладела страсть, своего рода безумие. Я пыхтел и боялся упустить момент, боялся, что она встанет и уйдет…

Она очнулась от своего зачарованного оцепенения. Движением руки поправила волосы, спадающие на лицо, открыв пленительные веки и щеки. Мне показалось, что я попал на самый край поля ее зрения. Она, несомненно, заметила меня и выдавала это незаметным подъемом губ. Я верил, ей было интересно, и она довольно долго позволяла мне продолжать, не поворачивая головы. Наконец, неуловимо изменив свое положение, ее карие глаза пристально смотрели на меня. Красивее девушек сложно представить, да еще и весна, но я махнул ей рукой, призывая вернуться в прежнюю позу. Она послушалась и застыла в улыбке.

Моя муза, должно быть, была удовлетворена – я написал прекрасный портрет. Беатриче, а это была она, подошла ко мне и села рядом.

– Покажешь?

– А ты не испугаешься, – ответил я с улыбкой.

– Таинственного незнакомца?

– Да нет, своего отражения на бумаге.

– Если ты вложил в него ту грусть и поэзию, которыми светится твое лицо, думаю, бояться мне нечего.

Загоревшись краской от комплимента, я показал рисунок. Он был словно сотворен не моей рукой. Я так никогда не рисовал. Это сырой реализм с характером. От него бы точно не отказалась ни одна дурацкая галерея.

– Очень красиво! У тебя талант! – ее голос звенел весной. Я был польщен, не смотря на то, что фразу про талант слышал уже тысячи раз, и уши потеряли чувствительность к ней.

– К сожалению, я так не рисую. Сегодня мне повезло, – я еще раз, оценивающе посмотрел на нее. То, что я пытался скрыть свой взгляд, видимо, выглядело по-детски неловко, она улыбнулась:

– Ты льстишь мне? Ты так говоришь всем девушкам?

– По правде сказать – нет.

– Если честно, мне кажется, я тебе верю.

– Ты очень красивая, – я чувствовал ее сомнение, – это правда!

– Теперь, я думаю, что ошиблась, что поверила в твою искренность, – она еле скрывала улыбку, – хотя на героя-любовника ты не похож.

Действительно, одет я серо и мешковато:

– Меня зовут Дима, а тебя?

– Меня Катя.

Меня волновала та грусть и то оцепенение, которые владели Беатриче, когда я только увидел ее. Что могло случиться, о чем могла думать она, такая живая сейчас? Этот вопрос превращался в тайну, а тайна делала наше знакомство выходящим за рамки обыденности. Я хотел узнать, о чем она грустила, и одновременно хотел, чтобы это так и оставалось несказанным.

– Где учишься? – спросил я, – понимая, что Катя, скорее всего студентка.

– Это неинтересно, – смущенно сказал она, и, опустив голову, продолжила, – на кондитера в техникуме, на Сокольниках.

– Ну почему неинтересно? – я сказал это, естественно, лишь для того, чтобы поддержать разговор.

– Ты, должно быть художник, это интересная профессия, а я – просто иду по жизни. Иногда грущу… От того, что моя жизнь интересна лишь мне, и то отчасти… И пью шампанское, – Катя говорила медленно и мечтательно, устремляя немного вверх глаза.

Я постоянно, украдкой, смотрел на ее шею и плечо. Они интересовали меня, а слова я почти не слушал.

– Шампанское это хорошая призма, чтобы усилить тоску.

– Да, когда я пью его, особенно в одиночестве, то возникает предчувствие какой-то сверхъестественной встречи.

Мои мысли, да и ее, должно быть, в ту минуту тяготели сейчас к трансцендентному, и, наверное от того говорили мы наивно и неловко, как дети. Я предложил:

– Пройдемся по парку?

– Да, только там такие лужи, давай далеко не пойдем? – под деревьями, где снег только таял, действительно чернела непроходимая грязь.

– Конечно.

Мы встали, и несколько минут шли молча. Наконец, как не старался, не придумав ничего лучше и оригинальней, я спросил:

– Ты часто сюда ходишь, в этот парк?

– В Битцевский – не часто. Я тут второй, или третий раз. Я, обычно, гуляю в Сокольниках.

– Почему в Сокольниках?

– Я там и живу и учусь и работаю рядом.

– А работаешь кем? Ах, точно – кондитером.

– Нет, на кондитера я учусь, – сказала она с улыбкой немного робко приподнимая уголки рта, – меня отец устроил бухгалтером в волейбольный клуб. Платят копейки, но зато можно появляться пару раз в неделю. Да и мужчины там все подтянутые и высокие, – она снова улыбнулась и повела плечами, как кокетка.

– Почему девушкам нравятся высокие?

– Думаю, не всем девушкам, и не все высокие. Да и у нас парни, мягко скажем не красавцы. Например, Паша, вообще стремный.

Мне не хотелось обсуждать парней ее команды:

– Отец у тебя связан со спортом?

– Он редактор спортивной газеты.

– А ты?

– Я играю в волейбол. Не то, чтобы я была профи, но подавать на нападающего могу.

– И у вас прямо женская команда? – я отвлекся от ее шеи и представил стройных и красивых девушек в спортивной форме. Впрочем, этот образ быстро растаял, когда вспомнились образы волейболисток из спортивных новостей и школьных игр.

– Нет, команда, у нас смешанная, – улыбнулась она, – нас там две девушки, я и Лара. Отец не живет с нами, – словно, только, что вспомнив, добавила она. Мы живем вдвоем с сестрой. И с ней же судимся из за жилья…

Почему она сразу все это сказала? Может быть, чтобы больше ничего не держать на сердце? Я хотел спросить, где ее мать, но понял, что лучше не стоит. Не в первые минуты знакомства.

– Сестра похожа на тебя?

– Она старше на год. Нет, она больше похожа на отца. Она высокая и худая.

– Судя по тебе, такой стройной, и далеко не низкой, она должна выглядеть как те девушки, которых у нас в школе называли «дылдой», или «доской»?

– Типа того.

Как просто она рассказывала о себе. Я связывал это с тем, что у нее есть какие-то глубокие этажи души, поэтому она не боится открывать фасад. Я же о себе не сказал практически ничего в тот день.

– Катя, впереди лед кругом, давай, наверное, развернемся?

– Я не боюсь поскользнуться, я ловкая.

– А вдруг ты повредишь свою прекрасную шею? И будешь ходить, держа ее криво? Или еще хуже – сломаешь? Я тогда не смогу пережить, что потерял лучшую из линий, которые когда-либо видел на нашей Земле, – заканчивая говорить, я смеялся.

Она притворно обиделась:

– Тогда сходишь в зоопарк и купишь себе там лебедя.

– Твоя шея не лебединая, мне просто нравится ее непостижимая грация.

– Тогда купи там утку. Я пошла дальше, – она, отбросив назад пальто, которое было немного велико, обнажила темную линию тени между лопатками и смело зашагала вперед.

– Ты же говорила, что не хочешь идти далеко в парк?

– Я боялась луж!

– Ясно… Ах, тут же лед, – ладонью шлепнул себе по лбу, – боюсь, если упаду, то сломаю рамы. Хотя – черт с ними.

Я пошел за ней и подумал: «чтобы мне открывались новые люди, с новыми гранями, нужно, сначала в себе открывать новые грани».

Апрельский день светился чем-то неуловимым. Весна, размывая черты застоявшегося мира, казалось, усиливала его связь с другими мирами. Мы, смотря на одни и те же вещи сейчас, наиболее ярко чувствовали их по-разному. Солнце было ласково к тем, кто жил в тоске и в предчувствии. Появлялись новые неясные ощущения жизни, про которые только лет через десять скажешь: «это было это…». Это было лучшее время в нашей жизни, это была наша ясность, наша страсть, наша любовь. Через много лет только это поймешь, а сейчас просто всеми силами пытаешься осознать, сохранить, но тщетно. Я, как никогда, был близок к своей музе, и, шагая вглубь парка, шел все дальше в новое, параллельное нашему, измерение…

В мастерской, трескаясь и моргая, зажегся свет. Я всегда покупал сюда самые сильные лампы, и был готов, что он ослепит меня. В интерьере, окружающем творчество, я любил яркий свет и любил ровные поверхности, лишенные любых убежищ для тени. Поэтому за мольбертом на стене приколотил белый ватман. Вот только из-за слабой проводки лампа разгоралась долго, хорошо, что сеть в принципе, выдерживает.

Стены обшиты вагонкой, сужающей и без того маленькое пространство мастерской. Это пестрое дерево, может быть, и создавало уют моему дяде, который тоже когда-то здесь занимался своим ремеслом, но мне такой интерьер напоминал больше сауну. Узоры сучков и древесных колец сплетались с зазорами между досками. За много лет было уже невыносимо находить взглядом одинаковые кружки на разных секциях обшивки, говорящие о том, что когда-то это был один ствол, находить царапины, подтеки лака, трещины, шляпки гвоздей. Одно спасение – мольберт, а за ним, отражающая свет, белая бумага.

У ножки мольберта коробка с тюбиками. Мастихин, завернутый в тряпку. Кистями я не пользовался. Давным-давно отказался от них, ведь кисти нужно мыть. Для этого сюда стоило бы провести воду. Мастихин вытер – готово. А суть того, что я хочу передать на холст во мне, а не в инструменте.

Поднимая вверх глаза, я видел свои старые работы, прибитые к потолку. В несколько слоев пестрели яркие размазанные по холсту образы. Если я вдруг вспоминал о них, они давили на меня, как физически, уменьшая пространство комнаты, так и эмоционально. Многие я снимал с подрамника, чтобы натянуть новый холст, на потолке оказывались либо самые лучшие, либо самые неискренние.

Свои произведения я не мог оценить сразу. Очень редко я видел что-то выдающееся на следующее утро, после того, как кончал их поздней ночью. Некоторые через неделю, через месяц снова казались удачными, часть шла в черепицу на потолке. Свежие, еще не настоявшиеся работы ждали вдоль стены в тряпках и мешках. Смотреть на них иначе я не мог.

Мастерская располагалась в одном из гаражей старого кооператива недалеко от Нижегородской улицы. Мой дядя Ваня делал здесь кустарные ножи и стилеты, для этих целей он существенно обновил проводку, подвел усиленное электричество. Несколько лет назад он уехал в провинцию, на малую родину, Воронежскую область, вынужденный ухаживать за обездвиженной матерью. Дядя работал здесь помногу, и ближе к старости, обшил бетонные стены деревом, чтобы не усугублять свой радикулит. Наружные железные ворота открывались так, что могла бы проехать машина, но ехать ей было бы некуда – так как за ними скрывалась узкая деревянная дверь. Таким образом, внешне, этот гараж ничем не отличался от всех соседних, но в нем было тепло, даже зимой. Сухо, тихо. Удобства на улице, но не далеко.

Внутри стояли небольшой столик и верстак. На столике, накрытом бежевой скатертью с рассыпающейся ветхой бахромой занимали почетные места радио и граммофон. Я не мог писать без музыки. К сожалению, не вся музыка подходила. Помню, как переполнялся вдохновением, опуская иглу на «Кармен» Бизе в обработке Щедрина, и не мог писать, когда оркестр в черном виниле играл Баха. К сожалению, и «Кармен», прослушанная больше трех раз, стала вносить в живопись только вчерашнее. Выбор музыкального сопровождения, был необходим, и одновременно, мучителен…

Два шкафа рядом с дверью, и настенные «ходики», неумолимо отбивающие свой ритм также достались мне от дяди. Напротив входа у противоположной стены то ли серел, то ли зеленел усталый, двуспальный раздвижной диван. Пространства для движения почти не оставалось.

Я разулся и бросил куртку на пол по пути к мольберту. Сел на стул рядом и уставился на покрытый маслом холст…

Я устал. Я трезвел и ругал себя, за то, что был пьяным. Мне было тяжело смотреть на картину, так как я не мог найти в ней глубины и свежести. Картины, написанные мной сразу после знакомства с Беатриче, были одухотворенны, но, видимо, как и в случае с великой «Кармен», моя муза не терпит постоянства.

На холсте изображена то ли метель и зимняя ночь, то ли туман и ночь летняя. Крупные тяжелые мазки летели словно снег, а может быть это размытые в мареве тени. А может быть – просто усталость.

У мольберта на полу недопитый мальбек. Я пригубил немного.

– Ты живешь в вине, муза и любовь. В вине и одиночестве.

Сказав это, я немного откинулся на стуле, пытаясь рассмотреть издали гамму цветов и форм. На секунду мне показалось, что среди мазков – ветвей согнутых на ветру деревьев я заметил очертания ее лица. Я быстро поднял мастихин. Снова стал всматриваться. Это Беатриче, и всего несколько ударов шпательком позволили завершить ее образ. Теперь, это точно была она. Картина преобразилась, стала невероятно легкой и искренней.

– Ты снова вернулась ко мне? – спросил я у своей музы, отпивая еще глоток, – значит, я сделал то, что ты хотела?

Я больше ни капли не сожалел, что расстался с Беатриче сегодня. Осторожно и медленно, взяв под руку память, снова пошел по пути вчерашнего вечера…

За деревянным лакированным столом сидели мои школьные друзья: Гриша, Кирилл и Толя. Толя – с девушкой, Снежанной. Та, в свою очередь, взяла с собой подругу Иру, чтобы познакомить с высоким спорсменом-баскетболистом Кириллом. Место, где мы собрались, относилось к тому, что в начале двадцать первого века в Москве называлось «ирландский паб». Ирландское, английское и бельгийское пиво, татуированные официантки, пестрый интерьер, переполненный предметами, купленными на блошиных рынках Западной Европы: номерные знаки; рекламные таблички; шарфы футбольных клубов; пустые бутылки; собрания букинистов. Музыка – тяжелый рок.