Полная версия

Полная версияФантом «Киевской Руси»

Они храбры и дерзки. Когда нападают на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его весь. Женщинами побеждённых сами пользуются, а мужчин обращают в рабство. Они высокорослы, имеют хороший вид и смелость в нападениях; но смелости этой на коне не обнаруживают, а все свои набеги и походы совершают на кораблях. Шаровары носят они широкие: сто локтей материи идёт на каждые. Надевая такие шаровары, собирают они их в сборки у колен, к которым затем и привязывают.»52

Структура княжеского правления

Зачастую трудно поверить, как изначально малочисленные и откровенно разношёрстные княжеские дружины, связанные между собой весьма запутанными, а зачастую лишь краткосрочными союзами, смогли (после провозглашения племенного союза Руси) буквально в считанные года объединиться и создать чрезвычайно мощный «северный» военный кулак.

Чтобы в этом убедиться, необходимо понять структуру, права и обязанности княжеской «вертикали власти» и схему их «ручного управления».

Князья разных рангов имели собственные разновеликие дружины, которые (на основании рядов или по праву силы) собирали налоги (дань) на своё содержание на «подконтрольных» им территориях.

Недостаточно сильных нарушителей «конвенции», которые «залезали» на чужие территории, ждала исключительно печальная участь – уже тогда за «крысятничество» показательно наказывали. Зрелище явно было не для слабонервных.

Старшинство князей больше определялось даже не их выдающимися полководческими качествами, а зажиточностью подконтрольных мест, отданных им «под руку» на кормление. Размер собираемой дани определял реальную величину содержания и уровень вооружения для максимального количества ратников (воинов).

Все князья изначально считались братьями, независимо от того были ли они единокровными или принятыми. Достойный и авторитетный боярич (старший дружинник) или простой дружинник мог жениться на сестре князя и стать признанным братом. А если на дочери, то признанным сыном князя.

Многоженство и достаточная простота принятия/отсечения семейных ветвей обеспечивала социальную мобильность и гарантировала достаточно высокую компетентность княжеской власти.

Князья ранжировались по старшинству согласно «лествичному праву» (родовому принципу наследования – лестнице), где первенствовал старший брат, потом младшие братья (по порядку), потом сыновья старшего брата по старшинству, потом сыновья следующих братьев по старшинству и т.д.

Дочери не наследовали, но их [принятые] мужья сразу включались в наследный список.

Положения князей как командиров дружин53, позволяли им поддерживать строгий порядок в «семье» и, при необходимости, отсекать «поганые» ветви.

Старшие, как самые авторитетные, командовали наиболее мощными отрядами и почти всегда могли сурово приструнить54 зарвавшихся55 младших. Как старшие, они получали особую (дополнительную) дань со своих младших56, позволяющую им иметь дружину больше, чем позволяли возможности земель, которые они «держали». Практически, тем самым они вполне откровенно и преднамеренно ослабляли младших. Кого больше, а кого меньше. Исходя из своих собственных стратегических или тактических соображений57.

Младшие должны были расти постепенно, набираясь необходимого боевого и управленческого опыта. Но слишком медленно растущие младшие (либо из-за своей некомпетентности, либо из-за чрезмерных поборов старших) постепенно обгонялись (оттеснялись) единокровными или принятыми родственниками и теряли своё княжеское положение. А если «не понимали» этого, то достаточно быстро заканчивали свой земной путь.

Конкуренция в своём первозданном виде.

Не последнюю роль тут играл также и языческий обычай иметь «представительский» десяток-другой наложниц-рабынь. Сыновья которых получали уже вполне законные права наследования.

Обычно младшие направлялись княжить в небольшие регионы, собирая «под собой» малые дружины. А затем им постепенно доверяли всё более «тучные» места. Там они наращивали и усиливали свои дружины, обрастали связями и роднились (как и их дружинники) с ключевыми игроками региона. Многоженство не только разрешалось, но и всячески поощрялось. Так местные элиты с каждым поколением всё сильнее и сильнее привязывались к сообществу князей.

Именно важность такого кровного родства в родоплеменном обществе а, по сути, сама подоплёка выборности многих князей, зачастую приводила к появлению «изгоев». Если князь-отец не успевал покняжить в каком-то регионе, то, соответственно, он не имел никакого кровного родства с местными элитами, а его сыновей там «не знали» и не стремились приглашать (выбирать) на княжение.

Такие сыновья выпадали из претендентов, теряли свой статус и их могли «разжаловать» до уровня рядовых дружинников, показательно превращая в отверженных.

Бояре (старшие дружинники) и дружинники были привязаны к князю и переходили с ним от одной вотчины к другой. Их семейства также следовали за ними. А аниболее верные и полезные бояре могли быть повышены до родичей князя.

После смерти князя дружинники (обычно) оставались с его наследником, как кровным, так и принятым.

При этом также существовала и достаточно определённая горизонтальная мобильность. Из дружинников в тиуны (княжеских или боярских управителей, а фактически сельских старост), в волхвы (языческих жрецов, осуществлявших богослужения и жертвоприношения; позднее назначаемых уже священниками) или в поселян. Это создавало ротацию населения через отряды и возвращало в ключевые поселения людей, уже лояльных к конкретной княжеской власти.

Было и социальное движение вниз в смерды (земледельцы), в рядовичи (свободные смерды, заключившие особый ряд (договор), по которому они становились рядовичами, которые в свою очередь делились на вдачей и закупов) или в холопы (рабов).

Торговые пути

Как упоминалось ранее, Арабский халифат уже в период правления ранних Аббасидов (750-833) прославился своей торгово-экономической активностью.

Халифат представлял собой не только единое культурное, но и торговое пространство с достаточно упорядоченными рыночными отношениями.

Только перепродажа товаров из Индии на Ближний Восток и на Запад таких ценных товаров, как рис, хлопок, сахарный тростник, специи – приносила купцам огромную прибыль58. А ещё был Китай, связанный с халифатом сухопутными и морскими путями, поставлявший свои традиционные товары – шелк, фарфор, бумагу, изделия из слоновой кости и многое другое.

Торговля в Средиземноморье велась арабами в основном с Византией, откуда к ним прибывали ремесленники разных профессий и заимствовались технологии производства.

Кроме того, в Аббасидском халифате процветала работорговля. Причём особое значение экспорта рабов из других стран проявилось именно в правление династии Аббасидов, потому что арабские завоевания к этому времени уже прекратились, а потому иссяк источник пополнения невольников за счет военнопленных.

Как раз тогда и появилась информация о торговцах-русах, добиравшихся по Дону и Волге (сквозь владения народов Поволжья и Хазарского каганата) через Каспийское море на юг.

А спрос всегда рождает предложение.

Волжский торговый путь, он же «из варяг в арабы», который стал постепенно всё больше и больше контролироваться Русью, являлся альтернативой древнему средиземноморскому морскому маршруту с Востока в Балтику. Который, к тому же, становился всё более опасным из-за засилия пиратов.

Тем более, что новый путь «из варяг в арабы» не только пролегал из Балтики на Каспий и обратно, но и имел, считающееся сейчас мифическим, отдельное «ответвление» из Каспия в Северный Ледовитый океан. Через Северную Двину, используя систему волоков.

Но это к историкам.

А тогдашний Каспий не чета нынешнему. Просто так издревле сложилось, что на Южном Каспии были расположены арабские порты, связывающие морскую и сухопутную (караванную) торговлю северной части «шелкового пути»59. Оттуда можно было доставить товар в любую точку Европы по воде. Из Каспийского моря, поднявшись по Волге и перевалив суда в Дон, купцы попадали через Азовское море в Крым. А это древний торговый центр. Дальше путь лежал через Византию-Константинополь и Средиземное море в Южную Европу или Северную Африку. Раньше можно было попасть и в Центральную Европу по судоходному Дунаю. Но в описываемое время этот путь был наглухо перекрыт кочевниками.

Кроме того, с середины VIII века началось возрождение Византийской империи. Той самой империи, которую постоянно атаковали со всех сторон Арабский халифат, кочевники и германские королевства. Но империя смогла не просто устоять, а окрепнуть. А с конца ІХ века под властью Македонской династии там были сформированы торговые гильдии, которые показали невиданный экономический рост, более известный как Византийский ренессанс (867-1056).

Рост промышленности и, соответственно, значительное расширение торговли, позволили сосредоточить там большие богатства. Особенно товарные партии шелков и пряностей.

А это уже послужило настоящим вызовом и следующей весьма ценной «приманкой» для северных князей. «Оседлать» ещё и более рентабельный торговый путь «из варяг в греки» разведанный во второй половине VIII века Эйриком Путешественником (Eiriks saga vióforla).

Потому русов более интересовала полная монополизация «арабской» (а потом и «греческой») торговли с Северной и Восточной Европой. Тем более, что имелось ещё несколько «местных» конкурирующих вариантов, где главным торговым путём признавался60 «скандинавский» Двино-Днепрский водный путь с удобным волоком из Западной Двины до Днепра (недалеко от Смоленска).

И с этим надо было что-то делать.

Тем более, что перспективы открывались совершенно заоблачные. Кто контролировал эти пути, тот получал законное право «стричь купоны» не только на «кружной» персидской торговле, но и «прямой» – византийской.

И если с севера к востоку у князей всё было более-менее «схвачено» племенным союзом русов-венедов-финно-угров, то более южные земли, по которым проходили торговые пути, были заняты Хазарским каганатом и подданными каганата – склавенами из дулепского племенного союза.

А там постоянно возникали неразрешимые проблемы. Если с различными племенами зачастую можно было договорится «по понятиям», но хазары (каганат) в принципе на такое не были способны. У них главенствовал культ исключительного этнического превосходства. А потому хазары откровенно и цинично «кидали» каждого, кто обладал ценностями, но не обладал достаточными силами для их защиты.

Отсюда следовало, что ради получения возможности контроля над более коротким путём «из варяг в греки», северным князьям предстояло пробивать себе дорогу сквозь поселения южных кочевников. И отнюдь не для освобождения «братских» южных славян.

Предстояло захватить если не всё, то хотя бы ключевые места. Назло врагам иметь защиту. Слишком уж немалый «профит» светил. Да и имеющийся на тех землях в больших количествах «человеческий товар» на заморских рынках постоянно рос в цене.

Чтобы яснее понять дальнейшие действия северных князей, необходимо обрисовать сложившуюся обстановку и имевшиеся на то время расклады.

К VIII веку имелось три основных группы славянских племён – венедов/вендов на берегах Балтийского моря между Эльбой и Вислой, склавен в середине, и антов – на берегу Черного моря между Днестром и Днепром.

Самыми воинственными были венеды. Они рано отделились от основного славянского массива, активно взаимодействовали со скандинавами. Мечом и кровью отстояли свои права и стали составной частью движения викингов и русов. Венеды/венды были более известны в античности и раннем средневековье под латинским названием vandalorum – именно они являлись составной частью тех вандалов61, которые в 455 году разграбили Рим.

Но после разгрома Империей франков62, с начала VIII века венеды стали массово мигрировать на северо-восток.

Собственно они, совместно с другими норманами, иногда обобщённо называлисъ варягами, и составляли основную боевую силу северных князей.

Второй группой славянских племён являлись склавены, часть которых формировала дулебский племенный союз с центром в Киеве. Они были известны с античных времён как трудолюбивые и неприхотливые рабы, а их национальность sclavus стала в латыни, а потом и и в большинстве языков Западной Европы синонимом слова «раб».

В описываемое время большая часть склавен находилась под властью жестоких и чрезвычайно этноцентричных кочевников. И, как уже издревле повелось, на привычном положении бесправных рабов63. Без возможностей вообще к какой-либо социальной мобильности.

Ну и третья группа – анты. Они являлись вассалами Византийской империи и защищали её северную границу от кочевников. Пока не были полностью уничтожены в начале VII века (602 год), а остатки постепенно слились со склавенами. Вот этих действительно жаль.

А теперь попробуем описать их территориальное расположение к средине ІХ века.

Если подходить достаточно условно, то на северных рубежах только создаваемого союза Руси располагались земли будущих Новгородских и Ростовских княжеств, которые контролировались [старыми, т.е. принятыми] русами-варягами и смешанным земледельческо-собирательско-ремесленным населением племенных союзов из венедов и финно-угров.

Дальше шли Полоцкие и Смоленские земли, контролируемые [старыми] русами-варягами и смешанным земледельческо-собирательско-ремесленным населением племенных союзов из венедов и литовских племен (в случае Полоцка) и из венедов и финно-угров в случае Смоленска.

Южные Киевские земли являлись центром раннефеодального дулепского племенного союза из множества племён склавен, находившихся под властью Хазарского каганата.

Потому и присоединение (захват) центральных и южных земель к будущей Руси стало насущно важным и необходимым в плане ожидаемой выгоды. Особенно после того как в 860 году норманны-русы, отправившись из Балтики, обогнули Европу, прошли всё Средиземное море и ограбили центральные провинции вокруг Константинополя. Только вот возвращение оказалось слишком долгим и невероятно опасным. Там от своих разбойников было не протолкнуться.

А отсутствие иного маршрута делало повторение подобного набега делом чрезвычайно рискованным.

Но начало было положено.

Хотя и заставило призадуматься. Грабеж грабежом, но торговля – дело регулярное и значительно более прибыльное в перспективе.

На том и порешили.

Но давайте сейчас отвлечёмся и поищем подробности этого «ограбления века».

Сначала византийские хроникёры, а потом и русские хроникёры-монахи ХІІ века делали осторожные попытки замолчать произошедшее или вообще (привычно) представить случившееся как серьёзную победу Византии. Но, в реальности, разгром столичной провинции Византии был полным, а добыча северян превзошла самые смелые ожидания.

Тот факт, что Константинополь не был захвачен, на что постоянно ссылались византийские хроникеры, было исключительно слабой попыткой «сохранить лицо» после разразившейся катастрофы.

Из «Брюссельской хроники» (византийский источник): «Михаил, сын Феофила [правил] со своею матерью Феодорой четыре года и один – десять лет, и с Василием – один год и четыре месяца. В его царствование 18 июня в 8-й индикт, в лето 6368, на 5-м году его правления пришли Росы на двухстах кораблях, которые предстательством всеславнейшей Богородицы были повержены христианами, полностью побеждены и уничтожены».

Что явно противоречило записям венецианского посла, дожа Пьетро ІІ Орсеоло, изучавшего это нападение в Х веке: «В это время народ норманнов [Normannorum gentes] на трёхстах шестидесяти кораблях осмелился приблизиться к Константинополю. Но так как они никоим образом не могли нанести ущерб неприступному городу, они дерзко опустошили окрестности, перебив там большое количество народу, и так с триумфом возвратились восвояси [et sic praedicta gens cum triumpho ad propriam regressa est].»

Историки ХV века, такие как Флавио Бьондо, утверждали, что норманны (русы) после набега 860 года возвращались назад через Британское море (Britannicum mare).

А завершить можно цитатой из киевской летописи православного монаха Нестора: «В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян, дошел уже до Чёрной реки, когда епарх прислал ему весть, что русь идет походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь Суда, множество христиан убили и осадили Царьград двумястами кораблей. Царь же с трудом вошел в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви святой Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песнями божественную ризу святой Богородицы, и смочили в море её полу. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных русских, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой.»

Покорение Киева Аскольдом и Диром

Необходимо особо отметить, что южные территории, занятые славянами (часть из которых затем станет Южной Русью), формировались отдельно и совершенно по другому принципу, нежели северные. И были заселены людьми совершенно иной культурной формации64.

Венеды продолжали жить родоплеменным строем и военно-крестьянским хозяйством, что присуще суровой эпохе климатического пессимума северной Европы. А вот (киевские) склавене-поляне жили в относительно комфортном Причерноморье, постепенно переходя на начальные феодальные отношения.

В отличие от Севера, где борьба за самостоятельность вылилась в многолетнюю войну на тотальное уничтожение (кровавую резню без правил), то послушный Юг покорно сносил власть очередных захватчиков и стабильно обеспечивал рабами своих южных соседей.

В VI-IX веках поляне были данниками (платящими дань) кочевников сначала Аварского, а позднее и Хазарского каганатов.

Именно в этих места развернулось действо, растянувшееся на два десятилетия, которое сейчас бы назвали «шекспировскими страстями». И есть от чего. Давайте попробуем максимально упростить произошедшее.

Братья Аскольд и Дир, из варягов-русов, не имеющих прямого родства с правящим князем Рюриком, из бояричей (старших дружинников), очевидно считали, что показали себя в набеге на Царьград с самой хорошей стороны. Тогда возомнили они себя никак не ниже остальных бояр.65 Только вот Рюрик, по возвращению осевший в Новгороде, этого точно не оценил и весьма унизительно обделил братьев при раздаче городов ближнему кругу «на окормление». Аскольд и Дир, мягко говоря, этому удивились66, но были с добрым напутствием отправлены сами знаете куда.

Тогда братья, собрав свою дружину, двинулись со стороны реки Западная Двина (современный путь Рига-Двинск-Полоцк), явно «присматриваясь» к конкурирующему Двино-Днепрскому «скандинавскому» водному пути. Неожиданно, без особых проблем отбили (захватили) Киев у Хазарского каганата и обложили данью населявших окрестности Киева племя полян (из склавен).

Характерно, что переход под правление Аскольда и Дира, продолжающих жить «по понятиям», не вызвал у местных особого сопротивления.

Хотя несколько иная трактовка дана в «Повести временных лет»: «В год 6370 (862). И было у него [Рюрика] два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?» Те же ответили: «Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые построили город этот и сгинули, а мы тут сидим, родичи их, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде.»

Интересно, а как это можно вообще увязать с сохранившимися текстами гомилий (проповедей) патриарха Фотия67 о смертельной опасности нападения флота русов на столицу Византии летом 860 года, а позднее – о всеобщей радости при их отступлении? Особенно, если припомнить очередной ляп из «Повести временных лет»: «В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков… русь идет походом на Царьград»?

А самое любопытное, что именно через несколько лет после нападения русов на Константинополь, Фотий направил миссионеров в Киев для обращения в христианство воинственных язычников. Получается, что даже раньше, чем состоялся сам поход, если исходить из «достоверного» киевского источника.

Но тут уж сами решайте чему верить.

Тем временем воодушевлённые братья, объявили себя правителями и приступили к созданию на месте деревянного городка укреплённой базы, подходящей как для торговли, так и для будущих набегов.

Но допустили стратегическую ошибку68. Стремясь перейти под покровительство Византии, они приняли христианство, публично отказавшись от своей языческой веры69. Явно исходя из соображений, которые потом облекут в обтекаемое: вовремя предать – это предвидеть70. Что и поныне является весьма распространённой украинской практикой.

Вот только новая «крыша» была далеко, а бывшие «соратники» куда как ближе.

Вещий Олег – первые шаги

В 879 году умер Рюрик и его место занял Вещий Олег71.

По сведениям утраченной Иоакимовской летописи (если верить Татищеву), Олег был братом одной из жён Рюрика. По принятому в языческой Руси «лествичному праву» такой степени родства было вполне достаточно, чтобы считаться братом Рюрика.

То, что Игорь, родной сын Рюрика, был передан на попечение Олегу, означало, что Рюрик признал Олега своим кровным родичем. Это уже делало Олега не регентом, а полноправным наследником Рюрика и, соответственно, ставила Игоря Рюриковича по старшинству ниже Олега, но выше его детей.

По летописи Нестора, Олег получил право именно на княжение: «В год 6387 (879). Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу – родичу своему, отдав ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень молод.»

При этом Олега называют «от рода его суще», что, по сути, означает отсутствие какого-либо кровного родства с Рюриком и его сыном Игорем Рюриковичем. Все версии о регентстве Олега были придуманы в более поздние века, когда утвердился принцип престолонаследия (под влиянием христианства) от отца к старшему сыну, а главенство прямой кровной линии стало превалирующим.

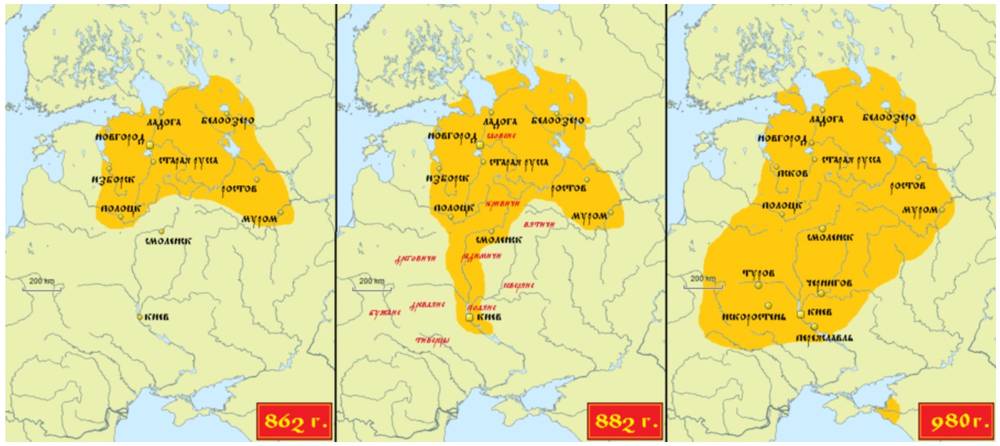

В 882-886 годах Олег собрал русов, варягов-наемников, ополчение из чуди, словен, кривичей и веси, и пошел походом на южные земли.

Вначале он захватил Смоленск, который (внимание!) – город кривичей. Далее он взял Киев и покорил полян. Уничтожил уже княживших там 20 лет «неверных» Аскольда и Дира, тем самым поставив новые земли «под руку» Рюриковичей72. Обложил данью славянские племена древлян, северян и радимичей, то есть фактически весь дулебский и северский (расположенный восточнее) племенные союзы. Они и ранее, не имея для себя надёжной защиты, чуть что, начинали безропотно платить дань то хазарам, то отдельным группам бесконтрольно мародёрствующих русов.

Теперь Юг окончательно стал основным источником кормления великокняжеской дружины Олега.

Очередная простота захвата столь обширных территорий крылась в различном отношении к княжеской власти у язычников Севера и у зарождающихся христиан Юга.

Для северных язычников князья с их дружинами были одним из открытых сословий племенного общества, действия которых регулировались традициями и рядами. Князей можно было (при необходимости) заменить или просто убрать (даже убить). При этом, попасть в их сословие мог любой посторонний. Были бы явлены «достойные» ратные умения.

А вот на Юге 880-х уже было вполне устойчивое христианское меньшинство, кстати, во многом благодаря Аскольду и Диру. Для христиан восточного толка учение гласило, что вся власть идёт от единого Бога, а князья являются «помазанниками божьими». Это также косвенно подкреплялось для южных славян столетиями нахождения под властью кочевников с их абсолютно закрытым княжеским сословием.

Для христиан княжеская власть вообще сакральна, тогда как северные язычники относились к ней откровенно потребительски.