Полная версия:

Великолепное настроение. История, бады, фармакология

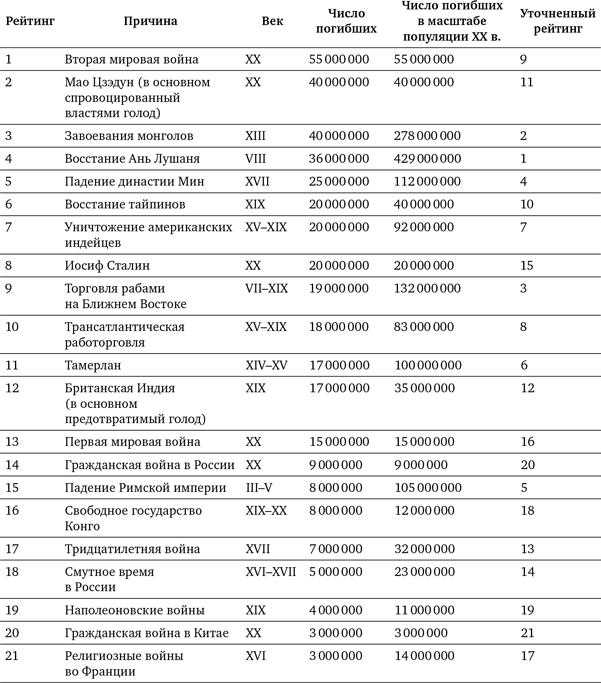

Прежде всего спрошу: о всех ли этих войнах вы слышали раньше? (Я – нет.) И еще – знаете ли вы, что Первой мировой войне предшествовали пять войн и четыре резни с бо́льшим количеством жертв? Я подозреваю, что многие читатели с удивлением обнаружат, что из 21 самого (известного нам) смертоносного события, которые устраивали люди, 14 случились до XX столетия. И это если считать в абсолютных цифрах. Если же считать в процентах к размеру популяции, то лишь одна из катастроф XX в. попадает в первую десятку. Самым же смертоносным катаклизмом всех времен и народов был мятеж Ань Лушаня вместе с последовавшей за ним восьмилетней гражданской войной, случившиеся в Китае во времена династии Тан. Согласно переписи населения, тогда погибло две трети жителей Китая – шестая часть населения Земли.

Конечно, не все цифры можно принимать на веру. Одни необъективны и возлагают вину за все смерти от голода или эпидемий на одну какую-нибудь войну, восстание или тиранию. А другие дошли до нас из культур, незнакомых с современными техниками вычисления и ведения записей. В то же время повествовательная история подтверждает, что ранние цивилизации умели убивать с размахом. Технологическая отсталость им не мешала, да мы и сами знаем на примере Руанды и Камбоджи, что огромное количество людей можно убить с помощью таких примитивных средств, как мачете и голод. К тому же в отдаленном прошлом средства убийства не были такими уж отсталыми, поскольку во все века в производстве оружия применяются самые передовые технологии своего времени. Военный историк Джон Киган отмечает, что в середине II тысячелетия до н. э. армии кочевников заливали кровью подвергшиеся их нападению цивилизации с помощью новой техники – колесниц. «Описывая круги на расстоянии 100 или 200 ярдов от толпы не защищенных доспехами пеших воинов, экипаж колесницы – один управляет, другой стреляет – мог убивать по шесть человек в минуту. За десять минут десять колесниц были способны уничтожить 500 человек и больше – число, для маленьких армий того времени сравнимое с военными потерями в битве на Сомме».

Степные кочевые орды – скифы, гунны, монголы, тюрки, мадьяры, татары, моголы и маньчжуры – тоже работали над эффективностью убийств. На протяжении 2000 лет кочевники использовали искусно сделанные композитные луки (склеенные из трех слоев дерева и кости и обмотанные сухожилиями), что увеличивало количество жертв вторжений и набегов до колоссальных цифр. Эти племена несут ответственность за номера 3, 5, 11 и 15 в приведенном выше списке: все четыре номера попали в первую шестерку по числу жертв, вычисленных в соответствии с размером популяции. Вторжение монголов на земли мусульман в XIII в. вылилось в гибель 1,3 млн человек только в городе Мерв и еще 800 000 в Багдаде. Исследователь монголов – английский историк Дж. Дж. Саундерс – пишет:

Есть что-то неописуемо отвратительное в холодной жестокости, с которой монголы расправлялись со своими жертвами. Обитателей захваченных городов собирали на открытом месте за стенами, и каждому вооруженному боевым топором монгольскому воину приказывали убить определенное число людей – 10, 20 или 50. Как доказательство того, что поручение было исполнено на совесть, солдаты иногда должны были отрезать по уху у каждого убитого, собирать их в мешки и относить своему командующему для подсчета. Через несколько дней после бойни войска возвращались в разоренный город в поисках случайно выживших, прятавшихся в щелях и подвалах. Их выискивали и убивали.

Первый великий хан монголов Чингисхан оставил такое наблюдение о жизненных удовольствиях: «Величайшее счастье мужчины – побеждать своих врагов, гнать их перед собой, седлать их лошадей, лишать врагов богатства, видеть, как их любимые заливаются слезами, сжимать в объятиях их жен и дочерей». Современные генетики доказали, что это было не пустое бахвальство: 8 % мужчин, живущих сегодня на территориях бывшей Монгольской империи, имеют общую Y-хромосому, появившуюся во времена Чингисхана, – по всей вероятности, они являются прямыми потомками великого хана и его сыновей, а также огромного количества женщин, которых те «сжимали в своих объятиях». Победы Чингисхана установили высокую планку, но Тамерлан, тюркский полководец, стремившийся восстановить империю монголов, превзошел достижения ее основателя. В каждом походе на западноазиатские города он убивал пленных десятками тысяч, возводя минареты из черепов. Один сирийский очевидец насчитал 28 башен по 1500 голов в каждой.

Так что, когда вводишь поправку на размер популяции, эвристику доступности и историческую близорукость, становится вовсе не так очевидно, что XX в. был самым кровопролитным в истории. Избавиться от этой догмы – значит сделать первый шаг к пониманию исторической динамики войн. Следующий шаг – сосредоточиться на распределении войн во времени: там нас ждет еще больше сюрпризов.

…

Уберите власть и полицию, и мы вновь вернёмся к своим кровавым истокам:

Так что же, Гоббс все понял правильно? Отчасти да. Природе человека свойственны три основных причины для конфликта: нажива (хищнические нападения), безопасность (упреждающие нападения) и честь (нападение с целью отомстить). И цифры подтверждают, что в целом, «пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной», испытывая «вечный страх и постоянную опасность насильственной смерти».

…

Пинкер и войны Европы:

Войны с участием великих держав – ограниченная, однако показательная выборка, на которой мы можем исследовать историческую динамику войны. Еще одно поле для исследований предоставляет Европа. Это не только континент, по которому доступны самые полные данные по количеству жертв, он к тому же оказывает и несоразмерно большое влияние на жизнь человечества в целом. В течение второй половины нашего тысячелетия значительная часть Земли входила в состав европейских империй, а оставшаяся с ними воевала. И тренды войны и мира, так же как и тренды в других сферах человеческой деятельности (технологии, мода, идеи), часто брали начало в Европе, распространяясь оттуда по всему свету.

Обширные исторические данные по Европе позволяют нам посмотреть на организованный конфликт под широким углом и включить в исследование не только межгосударственные войны с участием великих держав, но и войны между менее влиятельными странами, вооруженные конфликты, количество жертв в которых не достигает тысячи в год, гражданские войны и проявления геноцида, а также гибель мирного населения из-за голода и болезней. Какую картину мы получим, если соберем все эти формы насилия, – высокую гряду мелких конфликтов, перетекающую в длинный хвост крупных?

Политолог Питер Бреке работает над полной описью кровопролитных конфликтов, которую он назвал Каталогом конфликтов. Его целью было собрать по крупицам всю доступную информацию о вооруженных конфликтах в письменных исторических источниках начиная с 1400 г. Бреке начал с пересмотра списков войн, сделанных Ричардсоном, Райтом, Сорокиным, Экхардтом, проектом «Корреляты войны», историком Эваном Луардом и политологом Калеви Холсти. Чтобы конфликт вошел в составленные ими списки, число его жертв должно было превысить довольно высокий порог, а конфликтующие стороны удовлетворять юридическим критериям государства. Бреке ослабил критерии и включил в свой каталог все описанные конфликты с числом жертв от 32 в год (магнитуда 1,5 по шкале Ричардсона) и все политические единицы, обладающие суверенитетом над территорией. Затем он отправился в библиотеку и углубился в книги и атласы, в том числе изданные в других странах и на других языках. Как подсказывает степенное распределение, ослабление входных критериев добавило не пару новых случаев, но обильный их поток: Бреке зафиксировал как минимум в три раза больше конфликтов, чем описано во всех предыдущих базах, вместе взятых. Сегодня его каталог содержит 4560 конфликтов, имевших место между 1400 и 2000 гг. (3700 из них включены в таблицу), а когда-нибудь их число дойдет до 6000.

…

Почти все последнее тысячелетие европейская история разыгрывалась на фоне непрекращающихся войн. Начиная с рыцарских распрей и набегов Средневековья все вновь возникающие политические единицы немедленно начинали воевать.

Само количество европейских войн просто не укладывается в голове. Бреке составил приквел к своему Каталогу конфликтов, в который включил 1148 конфликтов, относящихся к периоду с 900 г. н. э. до 1400 г. н. э., а сам каталог содержит еще 1166, случившихся с 1400 г. н. э. до настоящего времени, – примерно два новых ежегодно на протяжении 11 столетий. Львиную долю этих конфликтов, включая основную часть больших войн с участием великих держав, припомнят только самые усидчивые историки. Упоминание таких, к примеру, событий, как Датско-шведская война (1516–1525 гг.), Шмалькальденская война (1546–1547 гг.), Франко-савойская война (1600–1601 гг.), Польско-турецкая война (1673–1676 гг.), Война за клевское наследство (1609–1610 гг.) и Австро-итальянская война (1848–1849 гг.), заставляет даже самых образованных людей в недоумении морщить лоб[573].

Войны не только повсеместно велись на практике, они одобрялись и в теории. Говард заметил, что среди правящих классов «мир считался коротким интервалом между войнами», а войны были «почти бессознательной деятельностью, частью естественного хода вещей». Луард добавляет, что в битвах XV и XVI в. уровень смертности был сравнительно невысок, но, «даже если людские потери были высоки, нет никаких свидетельств, что это как-то влияло на правителей или военачальников. Смерти, как правило, считались неизбежными издержками войны, по определению славной и почетной».

Из-за чего они воевали? Мотивами были «три основные причины войны», по Гоббсу: нажива (чаще всего территория), упреждение нападения с целью наживы со стороны других и эффективное устрашение, оно же «честь».

…

Про проблему наследников:

Первую из выделенных им эпох, длившуюся с 1400 по 1599 г., Луард назвал Эпохой династий. В то время королевские «дома», или коалиции, основанные на кровном родстве, бились за контроль над европейскими землями. Базовые знания по биологии объяснят, почему идея передачи лидерства по праву рождения – прямой путь к бесконечным войнам за наследство.

Властители постоянно сталкиваются с дилеммой: как совместить жажду вечной власти с осознанием собственной смертности. Естественным решением кажется выбрать потомка, обычно первородного сына, и назначить его своим преемником. Люди, как правило, не только считают потомство своим продолжением, но и рассчитывают, что сыновняя любовь подавит соблазн наследника слегка ускорить ход событий с помощью небольшого цареубийства. Это явилось бы хорошим выходом для биологического вида, представители которого были бы способны делиться и отпочковывать взрослые клоны самих себя незадолго до собственной смерти. Но в случае с Homo sapiens такая схема не работает.

Во-первых, люди рождаются незрелыми, в младенчестве они беспомощны, и детство у них длинное. Следовательно, отец может умереть, пока сын еще слишком мал, чтобы править. Во-вторых, черты характера полигенетичны, а значит, подчиняются статистическому закону регрессии к среднему: каким бы исключительно смелым и мудрым ни был родитель, его детям в среднем будет отвешено меньше этих качеств. Как написала критик Ребекка Вест, за 645 лет династия Габсбургов не произвела на свет «ни одного гения, только пару способных правителей… а также бесчисленное количество бездарей и немало слабоумных и психопатов». В-третьих, люди размножаются половым путем, и каждая личность – ветвь не одного, а двух генеалогических древ, и оба могут претендовать на верность человека, пока он жив, и на его наследство, когда он умрет. В-четвертых, люди сексуально диморфны и, хотя женские особи нашего вида в среднем получают меньше удовольствия от завоеваний и тирании, чем мужские, многие женщины способны при случае развить вкус к насилию. В-пятых, люди несколько полигамны, так что мужчины производят на свет бастардов, которые могут составить конкуренцию законному наследнику. В-шестых, люди плодовиты и на протяжении фертильных лет рождают нескольких потомков. Это готовит сцену как для конфликта отцов и детей, когда сын желает взять в свои руки генеалогическую франшизу до того, как отец сложит с себя полномочия, так и для соперничества сиблингов, потому что младший ребенок завидует родительским инвестициям в первенца. В-седьмых, люди склонны к семейному протекционизму и инвестируют не только в своих детей, но и в племянников тоже. Каждый из этих биологических фактов, а зачастую несколько сразу создают почву для разногласий при выборе подходящего преемника преставившегося монарха, и европейцы улаживали эти разногласия в бесконечных династических войнах.

…

Не задумывались что название торт «Наполеон» – это напоминание о миллионах убитых им людей? Сомнительное название для сладкого… С таким же успехом можно назвать десерт «Гитлер». Но вы уже знаете – чем дальше в историю, тем больше романтизации.

Наполеоновская Франция, наследница идей Французской революции, в Европе стала ассоциироваться с французским Просвещением, хотя на самом деле была скорее первым воплощением фашизма. Да, Наполеон осуществил несколько разумных реформ: например, ввел метрическую систему мер и Гражданский кодекс (который до сих пор действует во многих регионах мира, испытавших влияние Франции). Но по большей части он вращал стрелки часов истории в обратную сторону, удаляясь от гуманистических достижений Просвещения. Наполеон захватил власть путем переворота, уничтожил конституционное правление, восстановил рабство, прославлял войну, заставил папу короновать его императором, восстановил католицизм как государственную религию, посадил трех своих братьев и зятя на престолы других государств и с преступным пренебрежением к человеческой жизни вел безжалостные завоевательные кампании.

…

Стечение обстоятельств рушит мир. Предпосылки первой мировой:

Писатели прославляли войну как минимум с XVIII в., но постнаполеоновский XIX в. ознаменовался двумя беспрецедентными по длительности периодами мира. Первая мировая стала идеальным штормом, в котором по воле железных игральных костей Марса внезапно слились самые разные деструктивные течения: милитаристские и националистические идеологии, внезапное столкновение амбиций, угрожавшее подорвать авторитет каждой из великих держав, гоббсовская ловушка, попав в которую напуганные лидеры атаковали, чтобы не быть атакованными, самонадеянность, убеждавшая каждого из них, что победа будет быстрой, военная техника, способная доставлять многочисленные армии к линии фронта, где те гибли сразу по прибытии, и игра на истощение, вынуждавшая обе стороны тратить все больше и погружаться в гибельную ситуацию все глубже, – а нажал на спусковой крючок сербский националист, которому выпал шанс.

Один человек и цепная реакция, которая приводит к гибели миллионов людей:

В 1999 г. Уайт, отвечая на «Вопрос года»: «Кто является самым важным человеком XX века?», выбрал Гаврилу Принципа. Кто такой Гаврило Принцип? Девятнадцатилетний сербский националист, убивший эрцгерцога Австро-Венгрии Франца-Фердинанда во время его визита в Боснию. На расстояние выстрела эрцгерцога привела череда ошибок и случайностей. Уайт объясняет свой выбор:

Вот человек, который в одиночку запустил цепную реакцию, приведшую к гибели 80 млн человек.

Как тебе такое, Альберт Эйнштейн?

Парой пуль этот террорист начал Первую мировую войну, уничтожившую четыре монархии и создавшую вакуум власти, заполненный в России коммунистами, в Германии – нацистами, которые потом столкнулись во Второй мировой войне…

Некоторые пытаются принизить значимость Принципа, утверждая, что война больших держав рано или поздно неизбежно случилась бы, учитывая международную напряженность тех времен. Я на это отвечаю, что она была не более неизбежна, чем, скажем, война между силами НАТО и странами Варшавского договора. В отсутствие этой искры войны великих держав можно было бы избежать, и не было бы ни Ленина, ни Гитлера, ни Эйзенхауэра.

Историки, изучающие исторические альтернативы, например Ричард Нед Лебоу, выдвинули похожие аргументы. Касательно Второй мировой британский историк Фрэнсис Гарри Хинсли писал: «Историки с полным на то правом почти единодушно уверены, что… причинами Второй мировой были личность и цели Адольфа Гитлера». Киган соглашается: «Только один европеец действительно хотел войны – Адольф Гитлер». Политолог Джон Мюллер заключает:

Эти утверждения предполагают, что никакие движущие силы не толкали Европу к еще одной мировой войне, что исторические обстоятельства не делали это столкновение неизбежным и что большие европейские страны вовсе не двигались курсом, который должен был привести к войне. Другими словами, если бы Адольф Гитлер посвятил себя искусству, а не политике, если бы британские войска поддали газу в его окоп в 1918-м, если бы в него, а не в его соседа попала пуля во время Пивного путча 1923 г., если бы он не выжил в автомобильной аварии 1930-го, если бы Гинденбург не назначил его рейхсканцлером, если бы его каким-то образом лишили власти в любое время до сентября 1939-го (и даже, может быть, до мая 1940-го), величайшая европейская война, возможно, никогда не разразилась бы[528].

Так же, как и устроенный нацистами геноцид. Как мы увидим в следующей главе, большинство исследователей геноцида соглашаются с мыслью, вынесенной в заглавие эссе, написанного в 1984 г. социологом Милтоном Гиммельфарбом: «Не будь Гитлера, не было бы Холокоста».

Какие бы идеологические, политические и социальные течения ни поставили мир на грань катастрофы в первой половине XX в., нам ко всему прочему тогда еще и крупно не повезло.

…

Книги спасают мир:

Идея мира впервые овладела умами людей после публикации двух бестселлеров. В 1889 г. австрийская писательница Берта фон Зутнер опубликовала книгу «Долой оружие!» (Die Waffen nieder!) – повествование от первого лица о беспощадности войны. А в 1909 г. британский журналист Норман Энджелл написал памфлет «Европейская оптическая иллюзия» (Europe’s Optical Illusion), позже переработанный в книгу «Великая иллюзия» (The Great Illusion), где доказывал, что война экономически невыгодна. В примитивных экономиках, где богатство создается невозобновляемыми ресурсами вроде золота и земли или образуется ручным трудом мастеров-одиночек, грабеж вполне может быть прибыльным. Но в мире, где богатство приумножается обменом, кредитом и разделением труда, завоевания не сделают завоевателя богаче. Минералы не выпрыгивают из земли, и хлеб сам собой не растет, так что завоевателю неизбежно придется оплачивать труд шахтеров и фермеров. На самом деле он даже обеднеет, поскольку война сама по себе стоит денег и жизней и разрушает сеть взаимного доверия и сотрудничества, которая и позволяет получать выгоду от торговли. Германия ничего не выиграет, захватив Канаду, точно так же, как канадская провинция Манитоба не разбогатеет, захватив канадскую провинцию Саскачеван.

Первая мировая война к тому же стала первой «войной грамотных». К концу 1920-х гг. возник жанр горьких воспоминаний, сделавший трагедию и бессмысленность войны общим знанием. Среди великих книг той эпохи стихи и воспоминания Зигфрида Сассуна, Роберта Грейвса и Уилфреда Оуэна, прославленная книга Э. М. Ремарка и снятый по ней популярный фильм «На Западном фронте без перемен», поэма Томаса Элиота «Полые люди», повесть Хемингуэя «Прощай, оружие!», пьеса Шерриффа «Конец пути», фильм Кинга Видора «Большой парад», фильм Жана Ренуара «Великая иллюзия» – название позаимствовано из памфлета Энджелла. Как и другие облагораживающие произведения искусства, эти истории создавали у читателей и зрителей впечатление, что они сами прошли сквозь горнило войны, заставляя публику сочувствовать страданиям других. В незабываемой сцене в книге «На Западном фронте без перемен» молодой немецкий солдат рассматривает тело только что убитого им француза:

Уж, наверно, его жена думает сейчас о нем; она не знает, что случилось. Судя по его виду, он ей часто писал. Письма еще будут приходить к ней, – завтра, через неделю, быть может, какое-нибудь запоздавшее письмо придет даже через месяц. Она будет читать его, и в этом письме он будет разговаривать с ней…

Я обращаюсь к нему и высказываю ему все: прости меня, товарищ… Ах, если б нам почаще говорили, что вы такие же несчастные маленькие люди, как и мы, что вашим матерям так же страшно за своих сыновей, как и нашим, и что мы с вами одинаково боимся смерти, одинаково умираем и одинаково страдаем от боли!

– Я напишу твоей жене, – торопливо говорю я умершему. – Я скажу ей все, что говорю тебе. Она не должна терпеть нужду, я буду ей помогать, и твоим родителям, и твоему ребенку тоже… Не в силах решиться, я держу бумажник в руке. Он падает и раскрывается. С фотографий на меня смотрят женщина и маленькая девочка. Это любительские снимки узкого формата, сделанные на фоне увитой плющом стены. Рядом с ними лежат письма.

Другой солдат спрашивает, как начинаются войны, и ему отвечают: «Чаще всего от того, что одна страна наносит другой тяжкое оскорбление». Солдат говорит: «Страна? Ничего не понимаю. Ведь не может же гора в Германии оскорбить гору во Франции. Или, скажем, река, или лес, или пшеничное поле». Благодаря такой литературе, замечает Мюллер, война перестала считаться славной, героической, священной, захватывающей, мужественной или очищающей. Теперь она была безнравственной, отвратительной, дикой, бессмысленной, глупой, жестокой и расточительной.

И, что не менее важно, абсурдной. Непосредственной причиной Первой мировой войны стало столкновение гордынь. Руководство Австро-Венгрии выдвинуло Сербии оскорбительный ультиматум, требуя, чтобы страна извинилась за убийство эрцгерцога и приняла жесткие меры для усмирения своих националистических движений. Россия обиделась за братьев-славян, Германия от имени немецкоязычного населения обиделась на то, что Россия обиделась, Британия и Франция не остались в стороне, и борьба самолюбий с оскорблениями, скандалами, попытками сохранить лицо, статус и авторитет вышла из-под контроля. Страх попасть в разряд «второразрядных держав» заставил страны нападать друг на друга в смертельной игре «кто струсит первым».

Не забывайте, что до этого момента европейские государства, считая с 1400 г., начинали примерно по две войны в год.

…

Как мы видим, на заре Нового времени великие державы находились в состоянии войны практически постоянно.

…

Динамика войн в других регионах мираЧем же был занят остальной мир в течение тех шести столетий, когда великие державы и европейские государства проходили через Эпохи династий, религий, суверенитетов, национализма и идеологии и сотрясались под ударами двух мировых войн, после которых успокоились в Долгом мире? К сожалению, европоцентризм исторической науки не позволяет нам дать точного ответа на этот вопрос. До наступления эпохи колониализма на значительных территориях Африки, Азии и обеих Америк пышным цветом цвели междоусобицы, разбой и работорговля, которые либо не достигали горизонта войны, либо канули в Лету безо всякого исторического следа. Колониализм принес туда новые бедствия – имперские войны, посредством которых великие державы завоевывали себе колонии, подавляли в них сопротивление и отвечали на притязания конкурентов. Эта эпоха видела уйму войн. В период с 1400 до 1938 г. Каталог конфликтов Бреке насчитывает 276 ожесточенных конфликтов в обеих Америках, 283 – в Северной Африке и на Ближнем Востоке, 586 – в Центральной Африке, 313 – в Центральной и Южной Азии и 657 – в Восточной и Юго-Восточной Азии. Историческая близорукость не позволяет сделать достоверных заключений о частоте и смертоносности этих войн, но из предыдущих глав понятно, что многие из них были опустошительными.

…

Проект «Корреляты войны» в период с 1823 до 1997 г. насчитывает только 79 полномасштабных межгосударственных войн (с числом погибших как минимум 1000 человек в год), 49 из них случились после 1900 г. Для статистики этого слишком мало. Поэтому Рассетт и Онил обратились к более крупному массиву данных, включающему вооруженные межгосударственные противостояния, когда страны приводят армии в боевую готовность, стреляют в воздух, поднимают в небо истребители, скрещивают мечи, потрясают кулаками и всячески поигрывают военными мускулами. Принимая во внимание, что на каждую настоящую войну приходится гораздо большее число конфликтов, в войну не переросших, причем причины у тех и других одни и те же, для целей статистики вполне можно воспользоваться базой вооруженных противостояний. Проект «Корреляты войны» между 1816 и 2001 гг. насчитывает более 2300 вооруженных межгосударственных противостояний – количество, которое удовлетворит даже самых требовательных социологов.