Полная версия

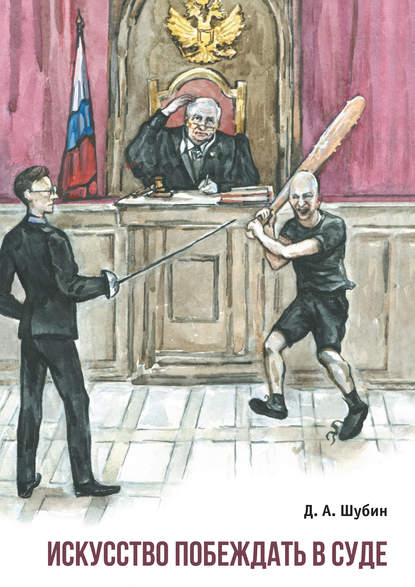

Полная версияИскусство побеждать в суде. Применение теории военного искусства адвокатом при ведении дела в суде

3) Произвольное толкование норм права: искажение содержания правовых норм путем необоснованного, не основанного на пределах толкуемой нормы неправомерного распространительного или ограничительного толкования.

Право служит, помогает регулировать отношения для всех людей, но контролируется теми, кто обладает властными полномочиями в государстве. Вот почему, к сожалению, не всегда правоприменители в лице государственных служащих и судей поступают объективно.

Результаты толкования не могут выходить за пределы толкуемой нормы. Однако в последние несколько лет в России при рассмотрении споров, затрагивающих интересы государства, судьями иногда применяется не основанное на пределах толкуемой нормы права явно неправомерное распространительное или ограничительное толкование норм права.

Между тем миссия суда – правосудие: соблюдение баланса, равновесия прав и законных интересов разных лиц (сторон спора); недопущение перекосов в чью-либо сторону. Право должно прежде всего справедливо регулировать отношения между людьми, тем самым поддерживая порядок в государстве.

Правоприменение в России не отличается определенностью, стабильностью, логичностью. Основная проблема существующего правопорядка – это то, что многие нормы, продекларированные в Конституции РФ и закрепленные в законах, не работают. Существующее «новое» судебное правоприменение часто нарушает основные принципы права, правила применения законов, фундаментальные права граждан и организаций. Нарушается сама сущность права, догма права – строго определенная данность и неизменность, определяющая поведение людей и действий государства[236].

Но и это еще не все. Произвольно истолкованным, а фактически новым нормам права, созданным судьями правоприменителями (государственными органами и судами) нередко придается обратная сила! Причем иногда на 3 года назад. Так как декларируется, что норма не новая. При этом игнорируется то, что до нового истолкования норма так не применялась. Получается, что формально закон обратной силы не имеет, а в судебной практике такое возможно, ведь изменилось лишь толкование нормы. Указанное манипулирование законом особенно сильно затрагивает права граждан и организаций в сфере таможенных и налоговых правоотношений. Ведет к разорению. Очевидно, что появление новой судебной практики по толкованию нормы права, в отличии от много лет действующей ранее сформированной судебной практики по толкованию и применению этой же нормы права, не может иметь обратную силу.

Конечно же, не все судьи и не по всем категориям дел действуют, как указано выше. Можно даже сказать, что это единичные случаи, когда существенно затрагиваются интересы государства. Однако спрогнозировать в такой ситуации, как судья разрешит то или иное дело, как применит нормы закона, адвокату становится весьма сложно.

«Законы составляются людьми на основании долговременных размышлений, судебные же приговоры произносятся на скорую руку, так что трудно людям, отправляющим правосудие, хорошо различать справедливое и полезное» (Аристотель, древнегреческий философ).

«Самая же главная причина заключается в том, что решение законодателя не относится к отдельным случаям, но касается будущего и имеет характер всеобщности, между тем как присяжные и судьи изрекают приговоры относительно настоящего, относительно отдельных случаев, с которыми часто находится в связи чувство любви или ненависти и сознание собственной пользы, так что они (судьи и присяжные) не могут с достаточной ясностью видеть истину: соображения своего собственного удовольствия и неудовольствия мешают правильному решению дела».

«Итак, относительно всего прочего нужно предоставлять судье как можно меньше простора; что же касается вопросов, совершился известный факт или нет, совершится или нет, есть ли он в наличности или нет, то решение этих вопросов необходимо всецело предоставить судьям, так как законодатель не может предвидеть частных случаев».[237]

Современный правовед, ученый С. С. Алексеев высказался по этому поводу так: «Во-первых, действующее право, независимо от нашего отношения к нему и мер, назревших или даже уже предпринимаемых, по его изменению, нужно понимать и применять таким, каково оно есть на данный момент в существующих законах, других источниках права. Иначе – нужно сразу же заметить – ни о какой законности и правопорядке в обществе не может быть и речи. И второе. В праве, какими бы ни были конкретное содержание законов, данные юридической практики, правосознание, есть своего рода жесткая объективная фактура – нечто твердое и постоянное, не подвластное вольному усмотрению и произволу, никакому правителю, должностному и научному авторитету (пока в установленном порядке не изменены действующие юридические нормы, у нас – прежде всего закон)»[238].

А. С. Пушкин так написал в оде «Вольность» (1817 г.):

«Владыки! вам венец и тронДает закон – а не природа;Стоите выше вы народа,Но вечный выше вас закон»[239].Пушкин призывает в своей оде соблюдать верховенство закона царей, монархов. Однако следует отметить, что лица, осуществляющие судебную власть в государстве, – тоже владыки. Судьи – владыки над людскими судьбами. Недаром судьи во время судопроизводства сидят на возвышенности, в высоких креслах, похожих на трон. Поэтому призыв Пушкина чтить закон может быть в равной мере отнесен не только к владыкам-царям, но и к судьям.

Произвольное толкование норм права в пользу государственных интересов нарушает конституционные принципы стабильности и определенности правоотношений в стране. Подрывает веру граждан и их объединений в форме организаций в справедливость государства, в защиту со стороны суда.

Владимир Алексеевич Карташкин правильно сказал: «Государство должно сделать все возможное, чтобы каждый человек чувствовал, что он защищен государством, что государство придет ему на помощь, если его права будут нарушаться. В противном случае мы не сможем построить ни настоящее правовое государство, ни настоящую демократию, ни то государство, которым каждый российский гражданин будет гордиться»[240].

Говоря о личных качествах судей, необходимо обратить внимание на следующее:

«Личность человека складывается в процессе деятельности». «Профессия изменяет и внешность человека, и его духовный мир». «Деятельность человека определяется целями, задачами, которые он перед собой ставит, и связана с определенными мотивами, которые побудили человека к данной деятельности. Осуществляя поставленные цели и задачи, человек проявляет в деятельности свою активность»[241].

Конечно же, судьи не живут в полностью замкнутом мире своей работы. Они получают информацию из СМИ, общаются со своими друзьями и знакомыми. А значит, на судей так или иначе влияет все, что происходит в стране, в мире.

Однако самое большое влияние на судью оказывает сам факт принадлежности к судейскому корпусу, дух корпорации судей, определенная элитарность, кастовость. Это особый мир со своими правилами жизни, своими законами.

Каждый судья обязан соблюдать положения Кодекса судейской этики, который устанавливает обязательные для каждого судьи правила поведения при осуществлении профессиональной деятельности по отправлению правосудия и во внесудебной деятельности, основанные на высоких нравственно-этических требованиях, положениях законодательства РФ, международных стандартах в сфере правосудия и поведения судей.

В преамбуле этого Кодекса говорится: «Судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена только компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и беспристрастности. Такое правосудие предполагает соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и достоинства и авторитета судебной власти». Кодексом установлены стандарты поведения судей как основы общественного доверия к судебной власти и качеству правосудия.

Многое зависит от того, в каком суде работает судья, какая нагрузка на судью, какие дела он рассматривает. Очевидно, что работа и жизнь судьи, например, районного суда общей юрисдикции или арбитражного суда первой инстанции существенно отличаются от работы и жизни судьи Верховного Суда РФ или Конституционного Суда РФ.

Хороший судья, помимо великолепного знания права, обладает не только объективностью, но и своей судейской философией, смелостью иметь и отстаивать собственные убеждения.

Хороший судья умеет отделять зерна от плевел при оценке доказательств, определять, где правда, а где ложь.

«Идея судебного процесса заключается в том, что, если заставить двух лжецов разоблачать друг друга, правда выплывет наружу» (Джордж Бернард Шоу, ирландский драматург)[242].

Самое главное, что должен обеспечить судья в процессе, – это состязательность сторон, при которой у каждой из сторон судебного спора есть возможность донести до судьи свою правовую позицию. То есть при принятии судебного решения судья должен обязательно принять во внимание, услышать, понять и дать в своем судебном акте оценку доводам каждой из сторон.

«Судебная власть должна быть объективной. Объективность выражается в том, что правосудие осуществляется в условиях равенства сторон. Суд не должен проявлять тенденциозность к сторонам и заявленным ими ходатайствам, а непредвзято и беспристрастно исследовать и проверять доказательства, представленные сторонами, принимать решения не в угоду кому-либо, не в силу догадок и предположений, а только на основе установленных в суде фактов. Кто отказывается от объективности, тот впадает в односторонность»[243].

«Объективный судья – это такой судья, который одинаково ровно и внимательно относится к доводам обвинителя и защитника. Он не проявляет ни обвинительного, ни оправдательного уклона и не высказывает преждевременного суждения до рассмотрения дела по существу. Такой судья учитывает все обстоятельства, как отягчающие, так и смягчающие наказание подсудимого, доброжелательно и непредвзято относится к любому участнику судебного разбирательства, а перед принятием решения по делу взвесит все за и против»[244].

Как осуществляют свою судейскую деятельность, чем руководствуются при осуществлении правосудия российские судьи, какова судейская философия судьи при принятии им решений – сказать сложно. Конечно, есть написанные судьями книги, статьи в журналах, интервью. Однако, во-первых, не так много судей из состава судейского корпуса вообще что-либо публикуют или дают интервью. А во-вторых, в имеющихся публикациях нет информации, которая дала бы ясное понимание о «внутренней кухне» наших судов. Пока это тайна, хранимая судейским сообществом.

В других странах такой таинственности нет. Да, действительно судейское сообщество и там отдельная каста. Однако, возьмем, например, Францию, Англию и США.

Франция. «В континентальной Европе судейская карьера начинается с первых шагов профессиональной деятельности. Человек, посвятивший себя судейской карьере, после сдачи необходимых экзаменов принимается на государственную службу. Здесь, в отличие от англосаксонских стран, должность судьи очень редко замещается опытным адвокатом». После трудного экзамена на судебную должность соискатели проходят два года обучения со стажировками в различных судах и по результатам экзаменов поступают на государственные должности судей»[245].

Как указано в статье Вадима Волкова, опубликованной 21.12.2017 года в газете «Ведомости»: «Прототипом многих современных школ подготовки судей служит французская Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) – Национальная школа магистратуры в Бордо, созданная в 1959 году. Главная идея таких школ состоит в том, что если судьи – это отдельная власть и престижная профессия, то она требует отдельной и тщательной подготовки. ENM готовит как судей, так и прокуроров, причем каждый выпускник должен быть способен занять любую должность на всех уровнях и специализациях (всего их восемь)… Юридическое образование не обязательно, но вступительные экзамены затрагивают все отрасли права и сложность их такова, что тот, кто успешно справился, может быть признан ipso facto прекрасно знающим право. На деле, конечно, профан или человек со слабой юридической подготовкой просто не сунется сдавать такие экзамены… Отобрав примерно 350 самых достойных более чем из 3000

претендентов, государство инвестирует в них серьезные ресурсы. Это 31 месяц обучения, стипендия (1934 евро в месяц) и статус госслужащего… В ENM не учат праву. Там учат его применять в роли судьи и прокурора, отправлять судейскую власть – всего 13 навыков, которые должен освоить выпускник. Среди них такие очевидные, как умение вести процесс, применять нормы права или обосновывать решение, но не менее важны и практическое применение судебной этики, умение вести дело к примирению, коммуникация с представителями разных социальных групп, применение здравого смысла и учет контекста, менеджмент суда. Обучение этике строится на моделировании практических ситуаций («может ли судья пойти в ресторан с адвокатом» или «как комментировать вот это дело для прессы»). Будущему судье также дают знания по экономике и современному обществу, чтобы он понимал проблемы тех групп, с которыми будет иметь дело». Однако из 31 месяца обучение составляет только семь, а остальное – практика. Ее ядро, конечно, суды различного уровня, а также прокуратура. Но почти треть этой практики проходит в адвокатуре, исправительных учреждениях, службе судебных приставов, инспекции по делам несовершеннолетних. Юридическая профессия едина – и будущий судья должен хорошо знать роли и работу других юристов. Отправляя людей в места лишения свободы, он должен понимать, на что их обрекает; принимая решение, он должен реалистично оценивать шансы его исполнимости». «Для сравнения: более 70 % из вновь назначаемых судей в России имеют опыт работы в аппарате суда (секретарями или помощниками), причем для 56 % из них этот «юридический» опыт – единственный. После назначения судьи проходят обучение в Российском государственном университете правосудия в течение двух или трех недель (программа рассчитана на 300 часов). Россия – единственная страна, которая совместила профессию судьи и судебного клерка, но продолжает почему-то настаивать на уважении ее судебных институтов»[246].

Таким образом, во Франции более 2,5 лет специалиста, уже в совершенстве знающего право, готовят к навыкам работы судьей, а не отписывать решения. По мнению автора, в России, если она идет по пути европейских стран, также должно быть длительное очное обучение кандидата на должность судьи с большой и разносторонней практикой.

Англия. «В отличие от романо-германской модели юридическую элиту Великобритании составляют не профессора университетов и не государственные чиновники, а исключительно юристы-практики. Речь идет о солиситорах, барристерах и судьях. Солиситор – самостоятельный адвокат, который лично или в сотрудничестве с другими солиситорами консультирует своих клиентов по юридическим вопросам. Он правомочен принимать необходимые меры для начала судебного процесса, но участвовать в разбирательстве дела они могут лишь в магистратских судах и судах графств. В судах более высоких инстанций работают только барристеры. Они монополисты. Причем их монополия основана не на законе, а на освященной временем традиции. Элитой барристеров являются королевские адвокаты, из которых выбираются судьи Верховного суда и судов графств. Профессиональными организациями барристеров являются четыре равноправных школы-гильдии». «Таким образом, английское юридическое образование нацелено на подготовку адвокатов. И в Англии судьей может стать только добившийся большого успеха и практикующий на протяжении долгого времени адвокат»[247].

«Подавляющее большинство английских судей имеют длительный опыт адвокатской (правозащитной) деятельности, высокую степень административной и финансовой независимости. Отстаивание норм общего права вопреки королевскому приказу и парламентскому статуту является многовековой имманентной деятельностью английского судьи, память которого не обременена массовыми репрессиями и партийными страхами. Английские судьи считают частью своей профессиональной деятельности публичное обоснование вынесенных ими решений по сложным делам, они не избегают дискуссий на философские, морально-этические и правовые темы. Большую часть научных работ по толкованию закона составляют труды судей и адвокатов»[248].

США. Влиятельнейшая часть общества – это судьи и адвокаты. Фактически все судьи являются бывшими адвокатами, так как они получили общее для всех юристов юридическое образование и прошли процедуру допуска к адвокатской практике. Судьи почти всегда занимают «судейскую скамью» после нескольких лет юридической практики в качестве частных адвокатов, прокуроров или публичных защитников[249].

Таким образом, сразу после учебы в США судьей не становятся. Прежде чем стать судьей, соискатель обязательно несколько лет участвует в судах, как представитель сторон по делу.

«Результатом американской системы подготовки юристов является их понимание права, как права судебной практики». «И именно участие в судебной практике может открыть доступ к должности судьи». Следует также отметить, что важную роль в американской юриспруденции занимает профессорский корпус[250].

При указанном выше подходе к формированию судейского корпуса адвокату в англосаксонских странах (например, Англии, США) легко понять механизм принятия решений судьями (их судейскую философию), так как многие судьи – это бывшие адвокаты. А в Европе, и в том числе в России, судья – государственный служащий, чиновник, поэтому понять механизм принятия судьей решения весьма сложно.

«Адвокаты и судьи во всех спорных случаях находят достаточно уверток, чтобы решить дело как им заблагорассудится» (Мишель де Монтень, французский философ).

Знаменитый американский судья Бенджамин Н. Кардозо рассказал в своей книге «Природа судейской деятельности», как он разрешал судебные споры: что делал, какими принципами руководствовался, к каким источникам информации обращался, что на него оказывало влияние, как принимал решение следовать или не следовать прецеденту, какое воздействие на него оказывало общее благо или собственные, а также общие стандарты справедливости и морали.

В ситуации, когда законы не успевают за происходящими изменениями в общественной жизни, недостаточность правового регулирования, по мнению Бенджамина Н. Кардозо, восполняется судейским правотворчеством, основанным на определенных принципах, правовых подходах к решению поставленного вопроса, которым и следуют судьи. «Крайности судей уравновешивают друг друга. Один судья смотрит на проблемы сквозь призму истории, другой – с точки зрения философии, третий – с позиции общественной пользы, один формалист, другой конформист (latitudinarian), один опаслив до изменений, другой не может удовольствоваться тем, что есть; из столкновения разных умов пробивается что-то, что обладает постоянством и единообразием и имеет ценность большую, чем его составляющие»[251].

О таких откровениях российских судей я нигде не читал. Публичное обоснование российскими судьями своих вынесенных решений – единичные, исключительные случаи.

Исходя из изложенного, в России очень много зависит от конкретного суда и от конкретного судьи, который рассматривает дело. Как судьи принимают решения, из чего исходят понять сложно.

«Адвокаты умеют сделать законными самые нелепые претензии, законы имеют удобные оговорки для оправдания нечистой совести, и судьи имеют право ошибаться» (Оноре де Бальзак, французский писатель).

Подводя итог вышесказанному, следует добавить, что, направляясь в судебное заседание, адвокат должен обязательно учитывать личность судьи, знать, какая у него судейская философия, какие судебные акты вынес этот судья, как он ведет процесс, и в зависимости от этих факторов определять стратегию и тактику убеждения судьи в своей правоте, а также ведения борьбы со своим процессуальным противником.

Глава VII

Роль личности адвоката для победы в судебном споре

«Хорошие адвокаты в большинстве своем честно живут, усердно работают и умирают в бедности».[252] Хотя есть и счастливые исключения относительно нищеты!

Специалист по истории военного искусства А. А. Строков верно подметил: «В войне, в ее ведении исключительно велика роль субъективных факторов. Победа не приходит сама, ее завоевывают люди». «Исход войны определяется объективными условиями и субъективными – умелым руководством военачальников, сознательной деятельностью войск. Объективные условия сами по себе не могут привести к победе. Победа – результат совокупного действия объективных и субъективных факторов»[253].

С учетом изложенного, победа в судебном споре это не только результат выработанной, хорошей правовой позиции по делу, но и результат действий адвоката по достижению этой победы.

«Решение проблемы состоит в отыскании тех, кто способен ее решить» (Законы Мерфи)[254].

Адвокат должен быть таким, как генерал в афоризме: «Важно не то, чтобы один генерал был лучше другого, а то, чтобы один генерал был лучше двух» (Дэвид Ллойд Джордж – британский политик)[255]. Таким образом, речь идет о профессиональном превосходстве адвоката по отношению к своему процессуальному противнику.

Эволюция адвокатов

«Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто неправ; важно, чей адвокат лучше или хуже» (Вильгельм Швёбель, немецкий ученый и публицист)[256].

Конечно, решение о присуждении победы в судебном споре принимает суд. Однако не судья обращается в суд с иском, заявлением, жалобой, пишет отзыв, объяснения по делу, представляет необходимые доказательства. Не судья формирует правовую позицию сторон по делу, приводит доводы в судебном процессе, ведет борьбу в суде.

«Секрет гения – это работа, настойчивость и здравый смысл» (Томас Эдисон, американский изобретатель, предприниматель)[257].

Поэтому первое качество, которое необходимо хорошему адвокату, – это трудолюбие.

При этом хороший адвокат не следует правилам, стандартам мышления, по которым не могут решить проблему все остальные адвокаты, а создает свои. Такой адвокат думает вне рамок. Он мыслит независимо и отстаивает свое мнение. В сложных ситуациях не сдается, если надо идет на риск. Миссия адвоката в узком понимании – оказание квалифицированной юридической помощи клиентам и это – главное в профессии адвоката, а в широком понимании – миссия адвоката быть прогрессором в праве[258].

Таким образом, право развивают и двигают вперед прежде всего адвокаты, хотя, безусловно, с участием судей: здесь все зависит от личностных качеств судьи, от того, как судья определяет природу судейской деятельности.

«Только при помощи адвокатов судебное состязание может достигнуть полноты и живости, а эта полнота и живость необходимы для того, чтобы судья мог обозреть дело со всех сторон, проникнуть в самую сущность его и составить себе твердое убеждение: она только может предохранить судью от односторонности взгляда, столь вредной для правильности решения…» (К. П. Победоносцев, российский государственный деятель, юрист).

Отдельно следует сказать о таких качествах адвоката, как личная преданность клиенту, смелость, мужество, надежность, готовность до конца вести борьбу за права и интересы своего клиента.

«Нет больших достоинств, чем мужество, честность, учтивость и природное влечение к добру» (Фицджеральд Френсис Скотт, американский писатель).

Например: Адвокат Б. А. Кузнецов в уголовном деле защищал клиента, обвиненного в хищении имущества. Клиент на момент совершения инкриминируемого ему деяния являлся членом Совета Федерации, прослушивание которого по закону возможно лишь с санкции Верховного Суда РФ. В материалах дела адвокат обнаружил справку правоохранительных органов, из которой следовало, что прослушивание началось раньше, чем была получена санкция. А значит, имело место нарушение закона, доказательства (их часть) были получены правоохранительными органами незаконным путем и не могли быть доказательствами по уголовному делу. Справка о прослушивании была секретной – имела гриф государственной тайны. Когда уголовные суды по делу указанное обстоятельство проигнорировали и осудили клиента Б. А. Кузнецов подал жалобу в Конституционный Суд РФ и приложил к жалобе копию секретной справки, как доказательство нарушения закона. Сама справка была у него на законных основаниях, так как он защищал клиента и имел право знакомиться и снимать копии с материалов уголовного дела.

Прокуратура обвинила Б. А. Кузнецова в разглашении государственной тайны, а Тверской суд г. Москвы дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Кузнецов был вынужден эмигрировать и сейчас живет в США, где получил политическое убежище.