Полная версия

Полная версияИскусство побеждать в суде. Применение теории военного искусства адвокатом при ведении дела в суде

По мнению автора и многих признанных авторитетов от адвокатуры, Б. А. Кузнецов, поступив указанным образом, не допустил нарушения закона, отсутствует не только вина, но и состав преступления.

Говоря о смелости адвоката, необходимо вспомнить и о тех адвокатах, которые были убиты за хорошую работу по защите своих клиентов. А это, к сожалению, случается в России почти каждый год.[259]

Следует также отметить мужество адвокатов, продолжающих оказывать юридическую помощь, защиту клиента убитого адвоката.

На память приходят бессмертные слова поэта и барда В.С. Высоцкого:

«Испытай, завладевЕще теплым мечомИ доспехи надев, —Что почем, что почем!Разберись, кто ты – трусИль избранник судьбы,И попробуй на вкусНастоящей борьбы.И когда рядом рухнет израненный друг,И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,И когда ты без кожи останешься вдругОттого, что убили – его, не тебя, —Ты поймешь, что узнал,Отличил, отыскалПо оскалу забрал —Это смерти оскал! —Ложь и зло, – погляди,Как их лица грубы,И всегда позади —Воронье и гробы!»[260].Работа адвоката в судебной команде, представляющей сторону спора по делу

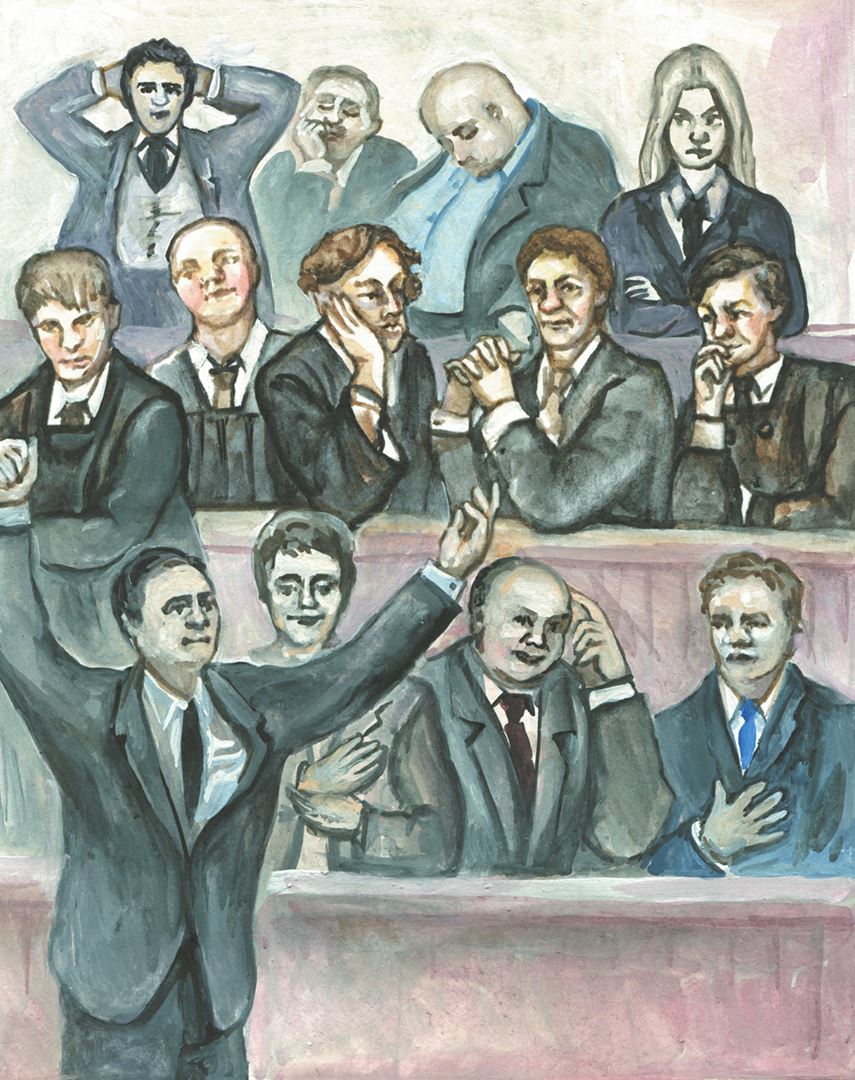

По некоторым крупным проектам, большим и сложным судебным делам, там, где «один в поле не воин», для качественной работы в суде необходимо, чтобы работала целая команда адвокатов.

Когда клиент принимает непростое решение о том, кому доверить свои деньги или даже свободу, саму жизнь – это непростой выбор. И здесь главное не ошибиться. Но некоторые клиенты забывают о том, что завещал Отто фон Бисмарк, который говорил: «За всякое порученное дело должен отвечать один и только один человек». Нет, конечно, можно приставить еще одного человека, чтобы он наблюдал за тем, как выполняется поручение клиента.

«Всегда имей под рукой адвоката, и еще одного – чтобы присматривать за первым» (Бо Диддли, американский певец, гитарист, автор песен).

Этакий независимый наблюдатель и не обязательно даже адвокат, если у самого клиента нет времени вникать во все подробности судебного процесса. Но и только!

Вот почему при ведении несколькими адвокатами дела в суде должен быть назначен один человек, который полностью отвечает за результат судебного процесса. Кто-то должен быть главным. На войне за все отвечает полководец, а не его штаб и другие помощники. Поэтому и при ведении судебного процесса важны следующие принципы: единоначалия (предоставление одному лицу всей полноты власти при принятии решений, независимости); централизации управления (полномочия давать всем остальным участникам команды обязательные указания); твердости и настойчивости; оперативного и гибкого реагирования; личной ответственности перед клиентом.

«Где много начальников, мало дела» (голландская пословица)[261].

При работе в суде удобнее и лучше, когда работает не один адвокат, представляющий интересы стороны в судебном процессе, а несколько. Но все это хорошо работает, когда действует небольшая (обычно 2–3 человека) команда единомышленников, как правило, людей, работающих в одной фирме, хорошо знающих друг друга.

Но бывает и по-другому. Команда формируется клиентом из разных фирм. Этакая «сборная солянка». Количество в таком случае не приводит к качеству. Наглядный пример: басня Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, рак и щука». Удобно работать в составе такой команды. Всегда можно свалить вину на кого-нибудь другого! Но для дела это плохо.

Кроме того, нельзя не учитывать следующее: «Если два человека соглашаются во всем, можете быть уверены, что реально думает только один из них».[262]

«Объединившись в группы, люди имеют тенденцию соглашаться с такими действиями, которые поодиночке они наверняка сочли бы глупостью» (Законы Мерфи)[263].

Впрочем, бывает и так: «Иногда и глупец вносит хорошее предложение» (Никола Буало – французский критик, поэт)[264]. Таким образом, адвокат не должен забывать, что не всегда и во всем он самый умный и всегда вокруг есть те, у кого можно и нужно поучиться, к кому следует прислушаться. Лидер, ведущий – всегда умеет услышать своих коллег и клиента.

С учетом изложенного адвокат должен обладать качествами лидера. Работа команды адвокатов должна быть подконтрольна одному лидеру, он должен сформировать состав этой команды, и ему должен довериться клиент.

При этом клиенту при выборе лидера следует помнить: «Если на капитанском мостике ворона, то помойки нам не миновать» (Н. Петрушенко, полковник, народный депутат СССР, 1991 год)[265].

Поражения в суде – ценнейший опыт и путь к победе

Если дело плохо, адвокат должен честно и заранее, до суда, сказать об этом своему клиенту. Предупредить его о возможных негативных последствиях.

Поражения – часть работы адвоката. Это, к сожалению, нормальное, обычное явление, ведь из двух сторон спора одна должна выиграть судебный процесс, а другая, соответственно, проиграть. Я слышал только про одного адвоката, который выигрывал все без исключения дела. Это книжный персонаж – адвокат Кевин Тейлор из книги Эндрю Найдермана «Адвокат дьявола», да и то он плохо закончил из-за своей гордыни (установки не проигрывать ни одного судебного процесса): стал орудием достижения целей дьявола, защитником зла и оказался в тюрьме самого строгого режима в Нью-Йорке[266].

Есть такая поговорка: у каждого врача – свое кладбище. Если адвокат берется не только за легкие, но и за сложные дела, то, конечно же, помимо блистательных побед, среди многочисленных дел адвоката имеются и горькие поражения в судах. Их не рекламируют, ими не гордятся. Но клиент адвоката должен знать, что поражения бывают и, как указано выше, далеко не всегда и не все зависит даже от лучшего адвоката.

При проигрыше дела важнейшими качествами адвоката являются готовность брать на себя ответственность за поражение, работа над собой, устремленность к успеху в будущем (добиться победы в вышестоящих судебных инстанциях). При поражении надо учитывать следующее: «Единственный вопрос, достойный внимания, заключается в том, сделал ли А все, что было в его силах» (Уильям Грэм Самнер, американский экономист)[267].

Поражение – это прежде всего опыт, который, если имеется возможность, человек использует в дальнейшей деятельности. Как учит история, многие победители через некоторое время превращались в побежденных, и наоборот. Сильного духом неудача должна подвигнуть на работу над ошибками, их исправление и дальнейшее следование поставленной цели. Как верно отметил Фридрих Ницше: «Что не убивает меня, то делает меня сильнее»[268].

«Не существует безнадежных ситуаций, есть только безнадежные люди» (Вильгельм Хайнц Гудериан, немецкий военный теоретик, родоначальник танковых войск Германии, генерал-полковник)[269].

Поражение – это не самая радостная, но только часть пути, после которой надо двигаться дальше. Уинстон Черчилль по этому поводу сказал: «Успех – это еще не точка, неудача – это еще не конец: единственное, что имеет значение, – это мужество продолжать борьбу».

«После войны победители нередко убеждают себя, что по справедливости победило добро, а зло понесло заслуженное наказание. Побежденные ропщут на судьбу, зная, что были побеждены не лучшими, а даже худшими людьми, которые просто оказались сильнее и которым просто повезло»[270].

И наконец, как бы скверно ни обстояли дела, адвокату надо уметь держать удар: «Интеллигентный человек проигрывает с улыбкой» (Вильгельм Швёбель, немецкий ученый и публицист)[271].

Этические ограничения при работе адвоката в суде

Статус адвоката возлагает на него обязанность соблюдения этических норм – принципов и норм профессионального поведения. В частности, Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает ряд требований.

«Мораль дает общие принципы поведения, оставляя без внимания конкретные обстоятельства» (Пьер Бейль, французский мыслитель)[272].

«Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных Кодексом профессиональной этики адвоката, не могут быть исполнены адвокатом. При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции достоверности документов и информации, представленных доверителем, и не проводит их дополнительной проверки».

«При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан:

• честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией РФ, законом и Кодексом профессиональной этики адвоката;

• уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, придерживаться манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению».

«Адвокат не вправе:

• действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами или находясь под воздействием давления извне;

• занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного;

• разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвокату в связи с оказанием ему юридической помощи, и использовать их в своих интересах или в интересах третьих лиц;

• допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения».

«Участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы доверителя в органах государственной власти и органах местного самоуправления, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении».

«Возражая против действий (бездействия) судей и лиц, участвующих в деле, адвокат должен делать это в корректной форме и в соответствии с законом».

С учетом изложенного Кодекс профессиональной этики адвоката не ограничивает его в приемах и методах борьбы в суде, за исключением того, что адвокат обязан соблюдать законы, в том числе нормы соответствующего процессуального законодательства. Адвокат может действовать с помощью всех не запрещенных законодательством средств, но в корректной форме, проявляя уважение ко всем участникам судебного процесса. Манера поведения адвоката должна быть как при деловом общении.

«Только потому, что у тебя есть характер, не значит, что ты личность» (фильм «Криминальное чтиво»)[273].

На юристов в России пока эти правила не распространяются. Но со временем они будут обязательны и для юристов. Это поможет бороться с отдельными нарушителями закона и этических норм, а также избегать ситуации, описанной в американской поговорке: «хороший адвокат изучает законы; умный адвокат приглашает судью на обед».

Основные и главные качества хорошего адвоката – это глубокое знание права и всего, что связано с его работой. Но есть особые качества, необходимые адвокату для победы в суде.

Для победы в суде от адвоката требуется тонкий, гибкий, проницательный, критический ум, умение мыслить независимо и нестандартно; высокий уровень профессиональной подготовки, знание права, судебного процесса, навыки по уверенному ведению дела в суде; морально-психологическая устойчивость, высокие морально-боевые качества, сила воли, боевой профессиональный дух, способность преодолевать неожиданное, сила характера; творческое мышление (не следовать правилам, а создавать свои правила), инициатива, энергичность действий, решительность, твердость, находчивость, наблюдательность, способность предвидения, мужество, хитрость, способность пойти на разумный риск, харизма и даже физическая выносливость. Везение тоже важно!

Отдельно следует отметить важность критического мышления для адвоката. «Слово критика образовано от греческого kritike и буквально переводится как «умение разбирать или судить» (составлять мнение, опираясь на факты). Такая способность человека как мышление на протяжении многих лет изучается разными науками (логика, психология, лингвистика, философия, патопсихология, нейропсихология)».

«Признаки, присущие этому виду интеллектуальной деятельности:

• Самостоятельность в умозаключениях, оценках явлений и предметов и убеждениях. Это – способность добывать и анализировать информацию с опорой на свой личный опыт и известные схемы решения проблем. Отсюда, чем полнее информация о решаемой проблеме и многообразнее палитра способов разрешения проблемы, тем достовернее будет спрогнозирован результат (минуя устоявшиеся стереотипы людей).

• Отношение к информации: ее нахождение, анализ, отбор и применение. Человек, умеющий из любой информации выделить нужные зерна и установить связи с интересующим объектом, может справиться с проблемами любых уровней.

• Постановка правильных вопросов, которые, как известно, представляют собой решение половины задачи, и разработку стратегии решения проблемы.

• Исчерпывающая аргументация, рационализация и разумные и обоснованные доводы.

• Учет социальных факторов в решении задачи, ведь в споре рождается истина»[274].

При использовании критического мышления адвокат никому не должен верить на слово и обязан тщательно проверять всю информацию и документы по судебному делу.

Для того чтобы заинтересовать в деле судью и убедить его в своей правоте, чтобы контролировать происходящее в судебном процессе, адвокату нужны, в первую очередь, такие качества, как:

Cила воли. «Воля (англ. volition, will) – способность человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внутренние препятствия, то есть свои непосредственные желания и стремления»[275].

Воля (с точки зрения психологии) – свойство человека, заключающееся в его способности сознательно управлять своей психикой и поступками. Проявляется в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения сознательно поставленной цели. Положительные качества воли, проявления ее силы способствуют успеху деятельности. К волевым качествам часто относят мужество, настойчивость, решительность, самостоятельность, самообладание и другие. Понятие «воля» очень тесно связано с понятием «свобода».

Воля (с точки зрения философии) – феномен регуляции субъектом своей деятельности и поведения, обеспечивающий формирование целей и концентрацию внутренних

Язык телодвижений. Наблюдение и фиксация с целью использования реакции участников спора на происходящее в процессе суда

усилий на их достижение. Воля – это не физическая деятельность, не эмоциональная деятельность и не всегда сознательная деятельность человека; но деятельность, всегда отражающая принципы морали и нормы личности и указывающая на ценностные характеристики цели выбранного действия. Человек, осуществляя волевые действия, противостоит импульсивным желаниям, формируя в себе сильную личность.

Способность любого человека управлять своей деятельностью, поведением может быть воспитана, развита и укреплена.

Сила воли – это основная черта характера человека. По мнению некоторых ученых, сила воли зависит от его умственных способностей, и, в частности, способности видеть в долгосрочной перспективе, и высокого уровня самоконтроля, самодисциплины. Сила воли является ключом к достижению успеха в жизни. Новейшие исследования ученых не только подтвердили важность силы воли человека, но и обнаружили энергетическую природу силы воли. Это означает, что сила воли как физический феномен не постоянна, а может увеличиваться или уменьшаться. Более того, если силу воли использовать постоянно, то она истощается. Это особенно видно при долгих судебных процессах. Некоторые исследователи сравнивают силу воли с мускулом, устающим по мере использования. И подобно мускулу, ее можно развить посредством упражнений. Таким образом, подтверждена возможность формирования характера. У адвоката, практикующего в суде, должен быть характер бойца, знание, когда следует проявить всю силу воли для победы в суде, умение рассчитывать силы на протяжении длительного судебного процесса.

Отдельно следует сказать о таких важных качествах адвоката для успешного ведения дела в суде, как интуиция и проницательность.

Интуиция (англ. intuition, лат. Intueri – пристально, внимательно смотреть) – мыслительный процесс, состоящий в нахождении решения задачи на основе ориентиров поиска, не связанных логически или недостаточных для получения логического вывода. Для интуиции характерна быстрота, иногда моментальность, формулирования гипотез и принятия решения, а также недостаточная осознанность его логических оснований. Интуиция проявляется в условиях субъективно и/или объективно неполной информации и органически входит в присущую мышлению человека способность экстраполяции (пополнения имеющейся и предвосхищения еще неизвестной информации). Поэтому так велика роль интуиции в творческой деятельности, где человек открывает новые знания и возможности преобразования действительности. При высокой достоверности интуитивно формируемых гипотез интуиция составляет ценное качество интеллекта, называемое «хорошей интуицией»[276].

В военном энциклопедическом словаре дано такое понятие: «Интуиция командира (от позднелатинского intuition – созерцание) – это способность быстро и верно оценить обстановку и мгновенно принять правильное решение без предварительного логического рассуждения. В основе интуиции лежат высокая профессиональная подготовка, личный опыт, природный дар. Развивается на учениях, играх, в процессе командирской подготовки».[277] Такая же, как у командира, должна быть интуиция у адвоката.

Разновидностью интуиции является чутье (боевая, оперативная интуиция). Для понимания этого понятия обратимся к наработкам А. А. Потапова в сфере действий вооруженного человека в сложной и неясной боевой ситуации. «Оперативная интуиция – это способность извлекать нужную информацию из ничего, на, казалось бы, пустом месте. В интеллектуальной деятельности это получается путем анализа фактов на основе приобретенного опыта. Интуитивная догадка, прозрение – высший результат напряжения тренированной нервной системы. Интуиция – это срабатывание в нужный момент накопленного потенциала знаний, наблюдений, умений, навыков и во многом зависит от уровня интеллектуального развития. Активный поиск информации является основным условием развития интуиции. Обязательное условие проявления интуиции – активная и целенаправленная работа мозга. Чем больше человек «напрягается» головой, тем больше разрабатываются механизмы проявления «внезапной истины». Толчок к проявлению интуиции обеспечивается тренированной подкоркой головного мозга, «разработанным» подсознанием, где замыкаются друг на друга полученные исходные данные». «Боевая тренированная интуиция из какого-то одного полученного сигнала-ощущения мгновенно создает правильную картину. Наступает мгновенный и правильный подсознательный анализ обстановки. Потом это ощущение исчезает, поддаваясь естественному логическому порыву привычного сознания. Но интуиция не обманывает. Первый необъяснимый и непонятный сигнал об опасности всегда будет правильным. Интуиция сигнализирует о том, что есть в натуре – она отражает истину. Возможно, отсюда и пошла поговорка: «Первое мнение – лучшее мнение». «Интуиция у нормальных людей основана на жизненном опыте, чем больше этого опыта и чем больше человек напрягает нервную систему в поисках ответов на возможные боевые ситуации, тем больше тренируется внутренний «компьютер» и тем скорее боевая интуиция срабатывает в экстремальной обстановке. Мгновенная подсознательная интуиция, основанная на мгновенном бессознательном синтезировании данных обостренного восприятия и боевой экстрасенсорики, – это и есть ЗВЕРИНОЕ ЧУТЬЕ»[278].

Наблюдательность и проницательность. «Умение чувствовать нюансы, улавливать неопределенное, сознавать неисчерпаемую сложность реальной действительности, одним словом, понимать все то, что легче поддается чувствам, чем доводам разума. Со времен Паскаля традиционно противопоставляется математическому складу ума»[279].

«Профессия – это и есть умение держать что-то под контролем» (Александр Наумович Митта, российский режиссер)[280].

Важнейшим является умение адвоката читать невербальные сигналы противника, судьи, присяжных заседателей. Умение не выдавать свои намерения и чувства, предвидеть развитие ситуации, уметь разгадывать «актерские изыски» противника, направленные на обман, блеф.

Для этого адвокату важно уметь наблюдать и правильно взаимодействовать с участниками судебного процесса.

О любом человеке можно многое узнать с помощью наблюдения и фиксации невербальных (видеомоторных, физиологических) и вербальных реакций на происходящее в судебном процессе.

По мнению автора книги «Язык телодвижений» Аллана Пиза, со ссылкой на исследование Альберта Мейерабиана, человек воспринимает информацию, исходя из расчета: 7 % информации получает от слов, а остальные 93 % воспринимаются за счет звуковых средств – включая тон голоса, интонацию, звук (38 %) и с помощью невербальных средств (55 %). Поэтому иногда важно не что, а как говорится, и внешний вид человека при этом[281].

Невербальная (язык тела и жестов) реакция – мимика, жесты, позы, интонация, визуальный контакт или его отсутствие, выражение лица, волнение, раздражение, гнев, неприязнь; занимаемая поза, непроизвольные движения, особое внимание к чему-либо или явное игнорирование чего-либо, стандартное или нестандартное реагирование на что-либо, равнодушие к происходящему, сонное состояние – позволяет более-менее точно определить чувства человека к происходящему, если только он не прирожденный актер. Помогает распознать скрываемое человеком, а также ложь и манипуляцию.

Вербальная (словесная) реакция (речь как улика) – особенность речи как реакция на стимул – поведение или речь противника, судьи. Например, повышение голоса, вплоть до крика, словесная агрессия, чрезмерно категорическое суждение, автоматизм изложения, чрезмерно экспансивное поведение, нарочито громкое возмущение, подробные и эмоциональные показания об обстоятельствах, не имеющих значение для дела, проговорки по делу, неадекватно преувеличенная реакция на заданный в числе нейтральных критический вопрос.

Как адвокату можно использовать результат наблюдения за реакцией человека?

Восприятие судьей, присяжным заседателем, противником, свидетелем происходящего в судебном заседании может быть: положительное, нейтральное, отрицательное.

Например, если судья сидит глубоко в кресле с опущенным подбородком и скрещенными на груди руками, то внимательный адвокат заметит, что его речь не имеет успеха, с его доводами не согласны. Типичная поза критической оценки – подпирание судьей щеки указательным пальцем, в то время как другой палец прикрывает рот, а большой палец поддерживает подбородок. Отрицательное отношение, негативные чувства судьи можно увидеть по жесту сцепленных пальцев рук. Когда судья подставляет руку, чтобы опереть на нее голову, то это верный признак того, что ему стало скучно. Если судья не повернул к адвокату ни головы, ни корпуса тела, но смотрит искоса, а голова наклонена вперед, брови слегка изогнуты, а руки крепко скрещены на груди, то это означает неодобрение. И, напротив, если судья наклонил голову набок, то это говорит о том, что он заинтересован. Адвокат, в свою очередь, может повысить кредит доверия судьи, выработав привычку в процессе общения держать ладони открытыми вверх.

Это не Бог весть какие жесты – индикаторы поведения, но они информируют адвоката, помогают понять, что происходит в суде.[282]

В зависимости от индивидуальных психологических особенностей каждого отдельного человека, от его реакции адвокату следует при необходимости изменять свое собственное поведение, корректировать стиль общения так, чтобы это изменение усилило эффективность воздействия адвоката, установило необходимый контакт, вызвало нужную реакцию, нужные эмоции. Например, положительные эмоции у судьи.

При этом адвокату важно избежать крайности: не заиграться в манипулирование и лицедейство, превратившись в актера, в клоуна. Адвокат должен показать судье, что он без театральных эффектов профессионально выполняет свою работу.

Боевой дух. Не менее важен и боевой дух адвоката – одно из понятий психологии, означающее моральную и физическую готовность к противостоянию, возможным неудачам, постоянную нацеленность на победу.