Полная версия

Полная версияРабочее самоуправление в России. Фабзавкомы и революция. 1917–1918 годы

67 Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 – февраль 1918. М., 1958. С. 273.

68 Вперёд. 1917. 11 ноября.

69 ГАРФ. Ф. Р-7952. Оп. 3. Д. 100. Л. 81.

70 Меньшевики в 1917 году. Т. 3. От Корниловского мятежа до конца декабря. Часть II. От Временного Демократического Совета Российской Республики до конца декабря (первая декада октября – конец декабря). М., 1997. С. 622-624.

71 Живое, красочное описание эпизода, связанного с попыткой рабочих-путиловцев вмешаться в ход устроенных Викжелем переговоров, передающее весь колорит настроений в рабочих кругах Красного Питера, содержится в записках Анского (С. А. Раппопорта). Когда одно из заседаний, затянувшееся глубоко за полночь, близилось к концу, в помещении, где шли переговоры, появился швейцар и доложил о прибытии делегации путиловских рабочих. Поначалу переговорщики решили её не пускать, сославшись при этом на важность дебатируемых вопросов – очень характерный штрих, позволяющий глубже оценить истинное отношение многих представителей партийной интеллигенции к «серой пролетарской массе», которую следовало вести в светлое революционное завтра. Но рабочие, как вскоре выяснилось, имели собственное представление о происходящих событиях, проявили настойчивость и добились, чтобы их выслушали. В случае отказа в «аудиенции», они грозили просто-напросто ворваться силой. Этот аргумент подействовал безотказно, и вожди революционной демократии делегацию рабочих принять в конце концов согласились.

«В комнату вошло человек пятнадцать рабочих, стариков и молодых, – описывает Анский делегацию рабочих окраин Красного Питера. – Лица их были серьёзные, напряжённые». Без всяких дипломатических политесов один из вошедших, выступив вперёд, резко заявил:

– Довольно! Вы уже два дня заседаете, обсуждая вопрос о соглашении, но похоже на то, что вы вовсе не торопитесь. Мы не можем допустить дальнейшего продолжения гражданской войны. К черту Ленина и Чернова! Повесить их обоих!.. Мы говорим вам: положите конец разрухе. Иначе мы с вами рассчитаемся сами!» (Анский С. После переворота 25-го октября 1917 // Архив Русской революции. Т. VIII. М., 1991. С. 49).

72 Октябрьская революция и фабзавкомы. Ч. III. Октябрь. Токио, 2001. С. 37.

73 Социал-демократ. 1917. 14 ноября.

74 История профсоюзов России: Этапы, события, люди. М., 1999. С. 78.

75 Петроградский совет профессиональных союзов в 1917 г. С. 94.

76 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 35. С. 146-147.

77 Гарви П. Профсоюзы и кооперация после революции. С. 31.

78 В данном случае имеются в виду партии правых эсеров и меньшевиков.

79 Октябрьская революция и фабзавкомы. Ч. III. С. 36.

80 Критический подход к поступку ушедших со своих постов правых большевиков был вообще характерен для активистов различных рабочих организаций, считавших случившее проявлением предательства и малодушия. В этом смысле показательно поведение в дни кризиса наркома труда А. Г. Шляпникова -единственный «рабочий от станка» в большевистском Совнаркоме. Как и его товарищи-металлисты, он выступал за «однородное социалистическое правительство». В этой связи, когда разразилась «эпидемия отставок», оппозиция поспешила сообщить, что в знак протеста против неконструктивности Ленина покинул свой министерский пост и Шляпников. В ответ на это, в «Правде» появилось подписанное Шляпниковым заявление, которое заканчивалось словами: «Прошу считать все слухи о моём уходе ложными» (Правда. 1917. 7 ноября). В основе взглядов Шляпникова на проблему формирования правительства в те дни лежал принцип его личной ответственности перед рабочими, чьи интересы Шляпников брался представлять, соглашаясь принять министерский портфель. Возлагаемая Шляпниковым на себя ответственность не позволяла ему идти на необдуманные, популистские шаги. Именно поэтому он сперва поддержал создание коалиции, поскольку это соответствовало его взглядам на будущее революции, а потом отказался покинуть уже действующий однопартийный кабинет, чтобы ещё больше не усугублять тяжёлую политическую ситуацию в стране и сохранить за рабочими их представительство в правительстве (Подробнее см.: Беленкин Б. И. Народный комиссар труда А. Г. Шляпников // Первое Советское правительство. Октябрь 1917 – июль 1918. М., 1991. С. 93-94).

81 Октябрьская революция и фабзавкомы. Ч. III. С. 37-38.

82 Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945 гг.). М., 1996. С. 144.

83 Балабанов М. История рабочей кооперации в России. М., 1925. С. 265.

84 Белоусов Р. Экономическая история России: XX век. М., 1999. С. 81-82.

85 Гапоненко Л. С. Рабочий класс России в 1917 году. М., 1970. С. 450.

86 Торгово-промышленная газета. 1917. 3 сентября.

87 Новая жизнь. 1917. 19 августа.

88 ЦГАМО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 32. Л. 80.

89 Спартак. 1917. № 3. С. 1-6.

90 Волобуев В. П. Пролетариат и буржуазия в России в 1917 г. М., 1964. С. 219.

91 Бухарин 77. На подступах к Октябрю. М.-Л., 1926.

92 Цены на продукты и заработная плата московских рабочих // Статистика труда. 1918. № 1.

93 Питерские рабочие и Великий Октябрь. Л., 1987. С. 373.

94 Белоусов Р. Экономическая история России: XX век. С. 82.

95 Чураков Д. О. Революция, государство, рабочий протест: Формы, динамика и природа массовых выступлений рабочих в Советской России. 1917-1918 годы. М., 2004. С. 351.

96 Белоусов Р. Экономическая история России: XX век. С. 81.

97 Г. Б. Струмилло с горечью пишет о том состоянии, в котором в конце 1917 г. находился его родной Трубочный завод, который, по его словам, «уже не походил на завод». Завод для автора записок – это не просто бездушное промышленное учреждение, а, как для всякого рабочего-интеллигента, втянутого в дело революции, некое сакральное место. Для него завод – это прообраз будущего человечества, где обычные вещи наполняются особым смыслом, где каждое орудие труда имело своё место, а каждый человек «делал своё дело и чувствовал себя частью целого». Теперь же Трубочный, по словам Струмилло, походил на «большой табор случайно собранных людей, не связанных общей целью и общими задачами». Завод-гигант стоял, его 20-тысячный трудовой коллектив постепенно деградировал. Можно было пройти все мастерские – и лишь изредка встретить работающий агрегат. Часть рабочих, по словам Струмилло, являлась на завод просто «по из года в год заведённой привычке», другие «просто убить время, узнать новости и поделиться своими политическими соображениями, чтобы после уйти ещё с большим сумбуром в голове, чем пришли» (Урал и Прикамье. Ноябрь 1917 – январь 1919. Документы и материалы / Редактор-составитель и автор комментариев М. С. Бернштам. Париж, 1982. С. 27 и др.).

98 См.: Вперёд! 1918. 6 июня.

99 Рабочий контроль. 1918. № 2. С. 15.

100 Таблица приводится по: Лященко 77. 77. История народного хозяйства СССР. Т. III. Социализм. М., 1956. С. 38.

101 По материалам: Белоусов Р. Экономическая история России. С. 127.

102 Приводится по: Белоусов Р. Экономическая история России. С. 139.

103 Белоусов Р. Экономическая история России. С. 128.

104 Таблица приводится по: Октябрьская революция и фабзавкомы. Материалы по истории фабрично-заводских комитетов / Под ред. Е. Цудзи. Ч. III. Токио, 2001. С. 78-79.

105 Гапоненко Л. С. Рабочий класс России в 1917 году. С. 67-68.

106 Вдовин А.И., Дробижев В. 3. Рост рабочего класса СССР. 1917-1940. М., 1976. С. 68, 80 и др.

107 Независимое рабочее движение в 1918 году. Документы и материалы / Редактор-составитель и автор комментариев М. С. Бернштам. Париж, 1981. С. 137; Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Экономические конфликты и политический протест. Сб. док. СПб, 2000. С. 11.

108 Материалы по статистике труда Северной области. Пг., 1918. Вып. I. С. 18-19. Надо признать, что Струмилин несколько сгущает краски.

109 Ильюхов А. А. Политика Советской власти в сфере труда (1917-1922 гг.). Смоленск, 1998. С. 59; Дмитриев П.Н., Куликов К. И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. Ижевск, 1992. С. 11 и др.

110 Надо сказать, что на некоторых предприятиях численность рабочих в эти месяцы даже несколько увеличилась (Александро-Невской мануфактуре Паля, Сампсониевской мануфактуре, Голодаевской писчебумажной фабрике, 1-й Государственной типографии, Невском кожевенном заводе Гофмана, фабрике по производству обуви «Быстроход», пивоваренном заводе «Бавария» и др.), но увеличение это было незначительным и не влияло на общую динамику рынка рабочей силы. Характерно, что ни на одном металлургическом предприятии Петрограда от самого мощного завода-гиганта до самой мелкой мастерской никаких фактов роста числа рабочих не наблюдалось, везде шло сокращение, стабильность удалось сохранить только на трёх предприятиях: механическом и напилочном заводе С. П. Глазунова, где работало 13 человек, слесарно-сборочной и электротехнической мастерской «Эрихсон», численность занятых на которой была 12 человек, и, наконец, мастерской механических сеток «Киммель», которую обслуживали также 12 рабочих (данные приведены по: Список фабрично-заводских предприятий Петрограда. По данным на апрель 1918 года. Пг., 1918). Близкие к отмеченным явления наблюдались и на Урале. Так, по сообщению газеты «Вперёд», на Нижне-Троицкой суконной фабрике в конце 1917 г. было занято около 600 рабочих, а по другим данным весной 1918 г. на ней трудилось уже 700 человек (См.: Октябрь в Башкирии. Уфа, 1987. С. 210; Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Башкирии (февраль 1917 – июнь 1918 г.). Сб. док. и мат. Уфа, 1957. С. 370.

111 Возник даже особый термин для определения тех рабочих, кто поступил на завод в период войны, – «оборонцы». «Оборонцев» было немало. Только в Петрограде их насчитывалось до 170 тыс., из которых 150 тыс. работало на предприятиях тяжёлой промышленности. Среди металлистов Саратова «оборонцев» было около 15%, немало их насчитывалось в Москве, на предприятиях Урала и т.д. (Ильюхов А. А. Политика Советской власти в сфере труда. С. 105).

112 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 19.

113 Мартов Ю. О. Избранное. М., 2000. С. 396-397.

114 Урал и Прикамье. С. 25.

115 Ильюхов А. А. Политика Советской власти в сфере труда. С. 58.

116 Вперёд! 1918. 26 февраля.

117 Минувшее: Исторический альманах. Т. 2. М., 1992. С. 294.

118 Урал и Прикамье. С. 23, 25, 27.

119 Баевский Д. А. Рабочий класс в первые годы Советской власти. 1917-1921 гг. М., 1974. С. 268-269.

120 Яров С. В. Горожанин как политик. Революция, военный коммунизм и НЭП глазами петроградцев. СПб., 1999. С. 22, 28.

121 См., например: История советского рабочего класса. Рабочий класс в Октябрьской революции и на защите её завоеваний. 1917-1920. М., 1984. Т. 1. С. 199-201.

122 Урал и Прикамье. С. 23, 25, 27.

123 Ильюхов А. А. Политика Советской власти в сфере труда. С. 153.

124 Текстильный рабочий. 1917. № 6. С. 11.

125 Правда. 1918. 30 октября.

126 ГАТО. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 30. Л. 16; ГАТО. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 23. Л. 43, 73, 81 и др.

127 Гухман Б. А. Производительность труда и заработная плата в промышленности СССР. М., 1925. С. 143; Киселёв А. Ф. Профсоюзы и Советское государство (дискуссии 1917-1920 гг.). М., 1991. С. 131 и др.

128 Известия ВЦИК. 1918. 3 апреля.

129 Формирование политического сознания, сознательности, революционности -всё это, безусловно, заслуживает пристального внимания. Современные подходы к проблеме хорошо и разносторонне показаны в трудах историка из Санкт-Петербурга С. В. Ярова, см., например: Яров С. В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917-1923 гг. СПб., 1999 и др. Работы Ярова выигрывают по сравнению с прежними работами отечественных историков отсутствием излишней пафосности и, естественно, политизации. Отсутствие политической и иной предвзятости выигрышно отличают исследования Ярова и от некоторых западных авторов, унаследовавших многие подходы, характерные для эмигрантской эсеро-меньшевистской историографии.

130 Видный активист рабочего движения, меньшевик, один из создателей и лидеров движения уполномоченных Ю. П. Денике иронизировал по этому поводу: «Роковую роль сыграла слепая вера во власть, – писал он, – т.е. вера в то, что обладание властью необходимо и достаточно для того, чтобы рабочий класс стал действительным хозяином жизни и мог устроить жизнь, как это ему нужно. Почему до Октябрьского переворота не всё шло хорошо? Потому что – был ответ, которому рабочие верили, – существует власть не рабочая и не крестьянская, власть «соглашательская», предающая «буржуям» интересы трудового народа. Вот эта «не наша власть» и мешает» (Новая Заря. 1918. 1 мая. С. 19). Теперь же, после Октябрьской революции, заверяли большевистские вожди, власть стала «своей», и эта «своя власть» поможет рабочим. Однако действительность оказывалась гораздо сложнее пропагандистских штампов.

131 См.: Крупская Н. К. Воспоминания о Ленине. М., 1989. С. 373.

132 Урал и Прикамье. С. 23, 25, 27.

133 Народное хозяйство. 1918. № 11. С. 87.

134 См. данные, приводимые в кн.: Урал и Прикамье. С. 359; Дмитриев П.Н., Куликов К. И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. С. 8 и др.

135 Петроградская правда. 1919. 31 января.

136 Чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов г. Петрограда. 1918. № 1-2. С. 4.

137 Протоколы пленарного заседания Чрезвычайного собрания уполномоченных фабрик и заводов Петрограда / Сост. Е. Цудзи. Токио, 2002. С. 71.

138 Приводится по кн.: Баевский Д. А. Рабочий класс в первые годы Советской власти. 284.

139 Рабочий контроль. 1918. № 2. С. 15 и др.

140 В этой связи большой интерес представляют попытки большевистского руководства внедрить на некоторых предприятиях сдельную оплату труда. Там, где это удавалось, производительность шла вверх. Так, после перехода на сдельную оплату в эти месяцы резко повысилась производительность на целом ряде петроградских предприятий: на заводе «Вестингауз» – на 27%, на заводе Нобель – на 38%, на Невском заводе – на 52% и т.д. Но внедрение сдельщины продвигалось тяжело из-за противодействия (по определению советской историографии – «злостного противодействия») некоторых рабочих организаций и, в особенности, партий социалистической оппозиции (См.: Баевский Д. А. Рабочий класс в первые годы Советской власти. С. 281). Сторонников сдельщины «обвиняли» в «тейлоризме», а сам тейлоризм объявлялся чуть ли не синонимом капиталистической эксплуатации, как таковой, «новым ярмом на шее рабочих» (См.: ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 128. Л. 27-29а, 25-26 и др.). Тем не менее экономическая выгода от перехода к сдельщине была столь высока и очевидна, что количество трудовых коллективов, перешедших на неё, постепенно возрастало. Так, по данным статистического отдела Петроградского областного комиссариата труда, в июле 1918 г. на сдельной оплате труда работало 21,4% рабочих Петрограда, а в сентябре – уже 30,8% (Экономическая жизнь. 1919. 13 февраля).

141 Правда. 1918. 19 марта.

142 Исхаков С. М. Динамика жизненного уровня и перестройка сознания промышленных рабочих Башкирии в годы Гражданской войны (лето 1918-1920 гг.) // Реформы второй половины XVII-XX в.: подготовка, проведение, результаты. М., 1989. С. 130.

143 Ильюхов А. А. Политика Советской власти в сфере труда (1917-1922 гг.). Смоленск, 1998. С. 74, 75 и др.

144 Козлов П. Октябрь в Белорецке // Пройденный путь: К истории борьбы за диктатуру пролетариата в Приуралье. Вып. 1. Уфа, 1927. С. 56.

145 Исхаков С. М. Об экономическом положении рабочих Башкирии в первые месяцы Советской власти (октябрь 1917 – июнь 1918 гг.) // Из истории экономического развития Советской Башкирии. Уфа, 1988. С. 38.

146 Вагапова Л. А. Ликвидация безработицы как одно из социальных завоеваний Великого Октября (на материалах Башкирской АССР) // Из истории экономического развития Советской Башкирии. Уфа, 1988.

147 Ильюхов А. А. Политика Советской власти в сфере труда. С. 102-103, 104 и др.

148 Новая Заря. 1918. 22 апреля. С. 21.

149 Бюллетень Народного комиссариата труда. 1919. № 1-2. С. 54.

150 Редкий случай, когда официальная большевистская печать называла гораздо более существенные масштабы обозначившейся проблемы – 600 тыс. безработных (Правда. 1918. 24 мая)

151 Приводится по: Новая Заря. 1918. 10 июня. С. 31.

152 Ильюхов А. А. Политика Советской власти в сфере труда. С. 227.

153 ГА РФ. Ф. 6864. Оп. 1. Д. 126. Л. 3.

154 Там же. Л. Ъ-4.\ Печатник. 1918. № 1.

155 ГАТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 3. Л. 89.

156 Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. СПб., 2000. С. 66-67.

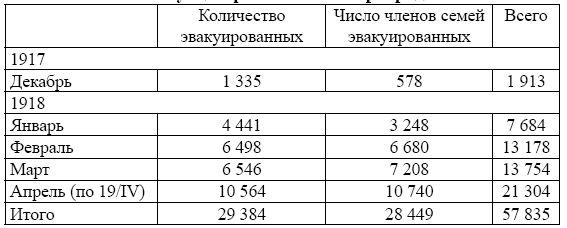

157 См.: Урал и Прикамье. С. 27. Следует отметить, что Советская власть всё же, как могла, стремилась контролировать, а то и направлять процесс оттока рабочих. В Петрограде, в частности, с летних месяцев 1917 г. стояла проблема «разгрузки» города, т.е. переброски некоторых, прежде всего военных, производств в глубь страны. Большевики из политических соображений мешали Временному правительству осуществлять «разгрузку», обвиняя его в стремлении «задушить революцию», «сдать революционную столицу немцам» и т.д. После Октябрьской революции большевикам приходилось расплачиваться за свой популизм прошлых месяцев, самим осуществляя переброску предприятий на Восток страны. О масштабах этой работы свидетельствуют следующие данные, показывающие количество рабочих, воспользовавшихся бесплатным проездом в новые места проживания (см.: Новая Заря. 1918. 10 июня. С. 32):

Таблица А

Эвакуация рабочих из Петрограда

Эвакуация шла с большими трудностями, лишь ко второй половине 1918 г. её удалось наладить более или менее удовлетворительно. Но предпринимаемых мер только в этом направлении было недостаточно, поэтому приходилось изыскивать и другие возможности. Так, уже к началу марта 1918 г. 22 тыс. рабочих Петрограда ушли в Красную армию. Такая же ситуация складывалась и в других городах, к примеру, московские рабочие почти не отставали от своих питерских товарищей, дав РККА 20 тыс. человек. Большое количество рабочих было задействовано в продотрядах. В 1918 г. в них было направлено не менее 60 тыс. пролетариев Петрограда, Москвы, Иваново-Вознесенска, Нижнего Новгорода, Тулы и других городов (Вдовин А. И., Дробижев В. 3. Рост рабочего класса СССР. С. 75-76).

Однако значительное количество рабочих, не желая обрекать себя на голодную смерть, решали вопрос разгрузки городов «своими силами». За счёт покидавших города рабочих значительно возрастало количество крестьянских хозяйств. Так, в Тверской губернии в 1917 г. насчитывалось 9255 пришлых хозяйств, а годом спустя их было уже 11 923 или на 11,2% больше. Характерно, что количество мужчин при этом возросло на 31,4%, а женщин – только на 9,9%, что явно свидетельствует об экономической подоплёке оттока населения в деревню: мужчины отправлялись искать новые источники заработка и пропитания (ИльюховА. А. Политика Советской власти в сфере труда. С. 64). В целом по 10 губерниям ЦПР за 1918 г. число рабочих, имеющих земельный участок или ведущих своё хозяйство при помощи членов семьи, выросло на 10,1% в сравнении с 1913 годом. Вспоминая события этого времени, Ленин позже напишет: «Неслыханные кризисы, закрытие фабрик привели к тому, что от голода люди бежали, рабочие просто бросали фабрики, должны были устраиваться в деревне и переставали быть рабочими» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 43. С. 42). Социал-демократическая оппозиция с горечью отмечала процесс разрыва рабочих с промышленностью. По данным меньшевистской печати, с 16 марта по 15 апреля потоки миграции из Петрограда выглядели следующим образом: в губернские города выехало 1937 (15%), в уездные города – 3931 (29%) и непосредственно в сельскую местность – 7643 (56%) рабочих. По мнению обозревателя «Новой зари», переход от промышленного труда к крестьянскому ждал не только перебравшихся непосредственно в деревню. Не менее половины уехавших в уездные города, полагал он, со временем также вынуждены будет заняться сельским хозяйством и порвать с прежней пролетарской профессией (см.: Новая заря. 1918. 10 июня. С. 32).

158 Новая заря. 1918. 10 июня. С. 26.

159 Баевский Д. А. Рабочий класс в первые годы Советской власти. С. 103.

160 ГАРФ. Ф. 6864. Он. 1. Д. 126. Л. 3-4.; Печатник. 1918. № 1; ГАТО. Ф. 7. Он. 1. Д. 3. Л. 89; Баевский Д. А. Рабочий класс в первые годы Советской власти. (1917-1921 гг.) М., 1974. С. 213.

161 Вперёд! 1918. 29 декабря.

162 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917-1922 гг. М.,

2001. С. 206-210.

163 Колчаковщина на Урале (1918-1919 гг.). Документы и материалы. Свердловск, 1929. С. 11 и др.

164 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе. С. 211.

165 Исхаков С. М. Об экономическом положении рабочих Башкирии в первые месяцы Советской власти. С. 40. Неслучайно именно в эти месяцы мешочничество превращается в явление общенационального масштаба, вовлекая в орбиту альтернативного снабжения не менее половины населения во всех ключевых регионах страны, в том числе рабочих, но эта проблема является самостоятельной, и в данном исследовании не рассматривается. (С современных позиций она частично раскрывается в интересном, богатом информацией исследовании А. Ю. Давыдов: см.: Давыдов А. Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917-1921 гг.: Мешочники. СПб., 2002. С. 80-82 и др.)

166 Киселёв А. Ф. Профсоюзы и Советское государство (дискуссии 1917-1920гг.) М., 1991. С. 28.

167 ГАТО. Ф. 105. Он. 1. Д. 2. Л. 148; Ф. 1012. Он. 1. Д. 20. Л. 11; Ф. 98. Он. 1. Д. 28. Л. 1 и др.

168 Установление Советской власти в Костроме и Костромской губернии. Кострома. 1957. С. 366.

169 ГАТО. Ф. 1012. Он. 1. Д. 5. Л. 153. 153 об., 154.

170 Там же. Ф. 220. Он. 1. Д. 5. Л. 291.

171 Там же. Л. 391.

172 ГАНО. Ф. Р-730. Он. 1. Д. 35. Л. 3 об.

173 Северный рабочий. 1918. 29 мая.

174 Протоколы делегатского собрания. Вязнечих, 1918. С. 3, 9-10.

175 ГАРФ. Р-7952. Он. 3. Д. 215. Л. 2-3; ГАНО. Ф. 506. Он. 1. Д. 2. Л. 32.

176 ГАНО. Ф. Р-730. Он. 1. Д. 36. Л. 15, 16-13 об.; Д. 35. Л. 5 об.; Рабочий край. 1918. 20 марта.

177 ГАРФ. Ф. 7952. Он. 3. Д. 35. Л. 17.

178 Там же. Д. 215. Л. 10, 12.

179 Материалы по истории СССР. Т. 3. С. 163; ГАРФ. Ф. 382. Он. 6. Д. 24. Л. 18 об.; ГАНО. Ф. Р-730. Он. 1. Д. 95. Л. 7-15.

180 ГАТО. Ф. 1012. Он. 1. Д. 39. Л. 129.

181 Национализация промышленности в СССР. С. 376-377.

182 Протоколы делегатского собрания. С. 3, 9-10; ГАТО. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 5. Л. 129— 130; Д. 39. Л. 147, 147 об.; ГАРФ. Ф. 6860. Оп. 1. Д. 313. Л. 6.; История Советского рабочего класса. Т. 1. С. 185.

183 ГАИО. Ф. Р-1578. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; ГАТО. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 23. Л. 48.

184 Там же. Л. 43.

185 Там же. Л. 45-46.

186 ГАТО. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 39. Л. 131-133; ГАИО. Ф. 730. Оп. 1. Д. 34. Л. 7-9 и др.

187 Надо признать, что военнопленные действительно составляли серьёзную конкуренцию русским рабочим в силу их широкого применения в отечественной промышленности со времени 1-й мировой войны. К примеру, в сентябре 1917 г. в каменноугольной промышленности Юга России из общего числа рабочих в 147 737 человек 32 563 являлись военнопленными, а в железорудной промышленности Екатеринославского и Таврического округов военнопленные составляли примерно половину: 12 336 из 24 362 рабочих. Работали военнопленные на заводах Урала, предприятиях других регионов страны (Гапоненко Л. С. Рабочий класс России в 1917 году. С. 68; Дмитриев П.Н., Куликов К. И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. С. 11 и др.).

188 ГАИО. Ф. 730. Оп. 1. Д. 2а. Л. 65, 93; Ф. 1012. Оп. 1. Д. 5. Л. 138; Ф. 641. Оп. 1. Д. 60. Л. 16-23; Новый путь. 1918. № 3.

189 ГАТО. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 39. Л. 56, 57, 59; Д. 5. Л. 148, 148 об.; Ф. 444. Оп. 1. Д. 9. Л. 48; ГАИО. Ф. Р-730. Оп. 1. Д. 33. Л. 15.

190 ГАТО. Ф. 444. Оп. 1. Д. 9. Л. 50; Ф. 207. Оп. 1. Д. 3. Л. 79, 85; ГАРФ. Ф. Р-7952. Оп. 3. Д. 215. Л. 9-11; Ф. 7. Оп. 7-1. Д. 4. Л. 17.

191 См.: Октябрьская революция и фабзавкомы. Ч. III. Октябрь. С. 331-332.

192 В третьем томе документального сборника по истории фабзавкомовского движения по этому поводу отмечалось: «Небывалая хозяйственная разруха, голод и напряжённая борьба с остатками старого строя требовали невероятных усилий и громадной энергии. Но, невзирая на всё это, ФЗК значительную долю своего внимания устремляют на творчество новой жизни не только в экономической области, но и в области новой пролетарской культуры, нового уклада жизни» (См.: Октябрьская революция и фабзавкомы. Ч. III. С. 330). Деятельность фабзавкомов в области расширения культурного уровня рабочих невольно подсказывает исследователям идею обратиться к творческому наследию видного русского мыслителя начала XX в. А. А. Богданова, выстроившего стройную теорию так называемой пролетарской культуры. Вместе с тем, и это следует выделить особо, понимание пролетарской культуры лидерами фабзавкомовского движения часто расходилось с пониманием пролетарской культуры А. А. Богдановым и его последователями. Для лидеров фабзавкомовского движения пролетарская культура и культурничество не были чем-то изолированным от культуры прежних эпох. Один из авторов «Нового пути» П. Миссии в февральском выпуске журнала писал: «Рабочий класс с первых же дней революции понял всю тяжесть нравственного гнёта старого строя и сильнее, чем когда-либо, он стремится стать творцом новой культуры. Но чтобы творить свою, он должен знать старую, должен пропустить через своё пролетарское сознание все культурные ценности, взяв всё необходимое для своего творчества» (там же). В этом смысле лидеры фабзавкомовского движения в своём понимании культурных задач, стоящих перед рабочим классом, были существенно ближе к ленинской, нежели богдановской постановке вопроса – для сравнения интересно вспомнить высказывания Владимира Ильича на III Всероссийском съезде молодёжи, прозвучавшие два с половиной года спустя, после выхода рассматриваемой статьи «Нового пути»: «Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой её можно строить пролетарскую культуру – без такого понимания нам этой задачи не разрешить. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнётом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества. Все эти пути и дорожки подводили и подводят, и продолжают подводить, к пролетарской культуре… Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» (Ленин В. И. ПСС. Т. 41. С. 304-305). Добавим также, что прямых связей между пропагандой учениками Богданова его идей в рабочей среде и деятельностью отдельно взятых фабрично-заводских комитетов в архивах обнаружить пока не удалось, несмотря на то что мы совершенно целенаправленно искали следы подобного рода воздействий.