Полная версия

Полная версияПолная версия:

Когнитивная психология в контексте проблем современного образования

Анализ результатов показал, что у двух групп испытуемых отмечаются сходные особенности диагностического поиска даже в том случае, когда наблюдаются неочевидные графические различия (U = 0,838 при сравнении средних по 17 пробам и U > 0,475 по отдельным пробам). Это свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий между расхождениями, имеющимися на графиках. У всех испытуемых формирование неспецифических компонентов диагностического поиска завершается на уровне четырнадцатой пробы. Одновременно с этим эффективность деятельности в двух выборках повышается и достигает максимума (количество гипотез сокращается до одной).

Проведенный анализ полученных экспериментальных данных показывает, что при решении диагностических задач студентами психологического и дефектологического факультетов присутствуют неспецифические компоненты диагностического поиска, указанные в теоретической модели принятия диагностического решения. Они формируются и проявляются сходным образом при решении диагностических задач и влияют на эффективность диагностического поиска.

Рис. 3. Формирование неспецифического компонента «содержательность»

Это говорит о подтверждении первой части гипотезы о том, что при решении диагностических задач поискового типа неспецифические компоненты теоретической модели принятия диагностического решения присутствуют в различных видах диагностики (дефектологической и психологической).

Следует отметить, что в процессе эксперимента было установлено, что указанная модель принятия диагностического решения функционирует на фоне особого психического состояния вовлеченности. Состояние всех испытуемых при решении ими диагностических задач замерялось с помощью методики «Градусник» [16] и метода выборки переживаний [20]. Обработка результатов методики «Градусник» проводилась с помощью t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. Обоснованием применения данного критерия явилось нормальное распределение показателей методики по шкалам у испытуемых (К >0,121 по критерию Колмогорова – Смирнова). Обработка результатов по методу выборки переживаний производилась с помощью количественного (в процентах) и качественного (по содержанию) анализа переживаний испытуемых.

По диаграммам, отражающим динамику психических состояний по методике «Градусник», у студентов-психологов и дефектологов выявляется статистически значимый подъем по шкалам самочувствия, активности, настроения, желания работать, удовлетворенности прошедшим этапом деятельности при сравнении состояния вначале и по окончанию решения диагностических задач (t < 0,030 при р < 0,05). При этом умственная напряженность к концу работы статистически значимо снижается по отношению к начальному состоянию (t < 0,026 при р < 0,05). Анализ результатов по методу «Выборка переживаний» выявляет у всех испытуемых общность по трем направлениям:

1) интерес к деятельности и радость от осознания ее смысла;

2) характеристика своего состояния как вовлеченного (игнорирование посторонних стимулов, размытое чувство времени и т. п.);

3) желание снова пережить состояние вовлеченности.

Следует также отметить, что при решении диагностических задач студентами-психологами и дефектологами обнаружен феномен «неверия в логику». Он возникает, когда выдвигаемая логически верная гипотеза получает эмпирическое подтверждение, но оказывается неправильной. Это приводит к возникновению психологического барьера. Установлено, что этот феномен приводит: к отказу от решения задачи; формальному перебору различных причин; фиксации на логически верной, но фактически не действующей причине; осознанию фактической правильности диагноза. Появление этого феномена связано с формированием неспецифического компонента фактической правильности диагноза.

Решение диагностических задач поискового типа на разных теоретических конструктах (вторая серия эксперимента). Цель – выявление особенностей решения диагностических задач на разных семиотических конструктах.

В качестве состояний независимой переменной выступал семиотический конструкт традиционной или позитивной психологии, в качестве зависимой – особенности формирования и функционирования неспецифических компонентов диагностического поиска в процессе решения диагностических задач.

Методика исследования. Испытуемые. В эксперименте принимали участие 60 студентов 3 курса МГГУ им. М.А. Шолохова. В первую группу вошли 35 студентов психологического факультета, решавшие задачи на основе «традиционного» семиотического конструкта, во вторую – 25 студентов, решавшие задачи на основе «позитивного» семиотического конструкта. Обе выборки испытуемых прошли курс психодиагностики и диагностический практикум и имели по нему высокие баллы (средний балл – 4,7).

Используемая аппаратура. В данной серии эксперимент проводился с помощью двух компьютерных программ – «Диагностические задачи»[2] и «Психолог-диагност»[3]. С их помощью предъявлялись диагностические задачи поискового типа. В основе каждой задачи лежал случай из консультативной диагностической практики психолога в системе образования с поставленным диагнозом, проверенным катамнестически. Каждая программа содержала также результаты обследования клиента по 40 методикам. На экране монитора решавшему задачу испытуемому предъявлялся запрос, перечень возможных диагностических этапов (анализ запроса – анамнестических данных – выдвижение гипотез – их проверка – формулировка диагноза – формулирование предложенных мероприятий – катамнез), а также катамнестическая информация и информация о результатах обследования по психологическим методикам. Испытуемые могли заходить в названные рубрики в любой последовательности, совершая активный поиск необходимой информации.

У испытуемых была возможность анализировать запрос, запрашивать имеющиеся в Программе анамнестические данные (сведения об ученике педагогов, родителей и т. п.). Познакомившись с интересующей их информацией, они могли записывать в специальном окне ту информацию, которую считали наиболее важной. Испытуемые могли также выдвигать гипотезы (записывая их в другом специальном окне). Проверка гипотез проводилась двумя способами:

1) с помощью диагностических методик (для этого они могли запрашивать содержащиеся в Программе результаты обследования данного клиента по любой интересующей их методике);

2) запрашивая у программы подтверждения или опровержения гипотез.

Помимо сказанного, сходство двух диагностических программ заключалось в том, что с их помощью предъявлялись диагностические задачи, в основе которых лежали типичные случаи из диагностической консультативной практики. Различие в программах заключалось в следующем. Программа «Психодиагностические задачи» основывалась на традиционном семиотическом конструкте, а программа «Психолог-диагност» – на позитивном конструкте. Различие в семиотическом содержании конструктов состояло не только в понимании заложенных в программу реальных причин, детерминирующих конкретное состоянии индивида [21], но и в различии используемых-психологических методик.

Регистрируемые показатели. В процессе решения диагностических задач Программа в автоматическом режиме фиксировала показатели эффективности решения диагностических задач – количество выдвигаемых гипотез, общее время решения задачи, время нахождения на каждом этапе, количество запрашиваемых методик и т. д. В качестве эмпирических индикаторов неспецифических компонентов диагностического поиска выступали те же показатели, что и в первой серии эксперимента (см. таблицу 1).

Математическая обработка данных проводилась по программе SPSS: t-Критерий Стьюдента для независимых выборок, L-критерий равенства дисперсий Ливиня [6].

Процедура проведения эксперимента. В период с 2013 по 2015 год на базе факультета психологии МГГУ им. М.А. Шолохова испытуемые приняли участие в решении психодиагностических задач в компьютерном классе. Они решали их в группе или индивидуально. За одну встречу испытуемый решал две задачи, время их решения составляло 75–85 минут. На традиционном конструкте было решено 105 задач, на позитивном конструкте – 125 задач.

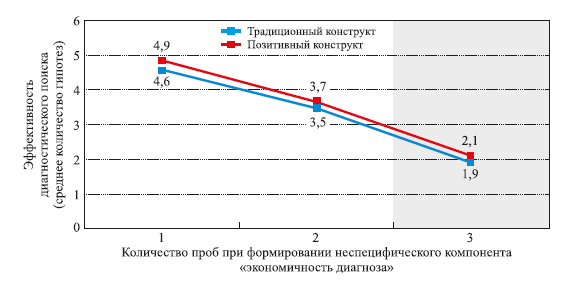

Результаты исследования и их интерпретация. Результаты исследования представлены кривыми научения, отражающими сравнительные данные испытуемых, решавших психодиагностические задачи на разных семиотических конструктах. На рис. 4 представлен пример типичной кривой научения при формировании неспецифического компонента «экономичность диагноза». Синим маркером помечена зона сформированности неспецифического компонента. Все статистические расчеты проведены с помощью математического критерия Манна – Уитни. Применяется непараметрический критерий, т. к. не во всех задачах наблюдается нормальное распределение по количеству гипотез (критерий Колмогорова – Смирнова).

Рис. 4. Формирование неспецифического компонента «экономичность диагноза» на разных семиотических конструктах

Анализ результатов показал, что у двух групп испытуемых отмечаются сходные особенности диагностического поиска даже в том случае, когда наблюдаются неочевидные графические различия (t > 0,489 по отдельным пробам). Это говорит об отсутствии статистически значимых различий между расхождениями, имеющимися на графиках. Стоит отметить, что все неспецифические компоненты диагностического поиска завершают свое формирование одинаково, на уровне третьей пробы. Одновременно с этим, эффективность деятельности в обеих выборках повышается и достигает максимума за счет сокращения количества гипотез.

Таким образом, представленные данные говорят о сходном формировании и функционировании неспецифических компонентов диагностического поиска (составляющих основу когнитивной модели принятия диагностического решения) у студентов-психологов, решавших поисковые диагностические задачи на разных семиотических конструктах. При завершении формирования неспецифических компонентов диагностического поиска на разных теоретических конструктах эффективность деятельности достигала максимальных значений.

Представленные данные говорят о подтверждении второй части гипотезы о том, что при решении диагностических задач поискового типа не специфические компоненты диагностического поиска присутствуют при решении диагностических задач на разных теоретических конструктах, внутри одного вида диагностики.

Следует также отметить, что выявленный в первой серии эксперимента феномен «Неверие в логику» и особое состояние вовлеченности также нашли отражение при решении диагностических задач на разных семиотических конструктах.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

1. Когнитивная модель принятия диагностического решения при решении диагностических задач поискового типа включает в себя неспецифические компоненты диагностического поиска. Они являются общепсихологическими компонентами, которые сходным образом формируются и проявляются в различных видах диагностической деятельности, служат стратегическими ориентирами при ее выполнении и оказывают положительное влияние на ее эффективность.

2. Когнитивную модель принятия диагностического решения в системах человек – человек образуют следующие неспецифические компоненты диагностического поиска: оперирование диагностическими образами, содержательность, этапность, фактическая правильность диагноза, экономичность диагноза.

3. Эмпирическая проверка теоретической модели принятия диагностического решения подтвердила гипотезу о существовании неспецифических компонентов диагностической поиска в различных видах диагностической деятельности, а также при решении диагностических задач на различных семиотических конструктах в одном виде деятельности. Подтверждено также влияние этих компонентов на эффективность диагностической деятельности.

4. На одном из этапов формирования диагностического навыка возникает феномен неверия в логику. Он появляется, когда выдвигаемая логически верная гипотеза получает эмпирическое подтверждение, но оказывается неправильной. Это приводит к психологическому барьеру, в результате которого создается фрустрирующая ситуация.

5. Когнитивная модель принятия диагностического решения функционирует в условиях особого психического состояния вовлеченности, близкого к состоянию потока по М. Чиксенмихайи. Проявляется данное состояние в том, что помимо подъема самочувствия, активности, желания работать, настроения и удовлетворенности собой, все испытуемые склоны описывать «выборку своих переживаний» сходным образом, как вовлеченное состояние, при котором не замечаются посторонние шумы и теряется чувство времени.

Литература

1. Ануфриев А.Ф., Чмель В.И. Представление о формировании неспецифических элементов диагностического поиска // Сибирский психологический журнал. 2016. № 59. С. 62–84.

2. Ануфриев А. Ф. Психодиагностика: основы решения диагностических задач. – М.: Ось-89, 2012.

3. Ануфриев А. Ф. Экспериментальное исследование свойств ориентировочной основы действия при решении диагностических задач: Дис… канд. психол. наук. – М., 1978.

4. Афанасьев Ю.И., Кроткое Е.А. Общая технология врачебной диагностики: Учебное пособие. – Белгород, 2002.

5. Бедрин Л.М., Урванцев Л.П. Психология и деонтология в работе врача. – Ярославль, 1988.

6. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб., 2005.

7. Вахрушев С.В. Психодиагностика трудностей в обучении учителями начальных классов: Дис… канд. психол. наук. – М., 1996.

8. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5. – М., 1983. -С. 257–321.

9 .Долин В. А., Петленко В.П., Попов А.С. Логическая структура диагностического процесса // Вести хирургии. 1984. Т. 132. № 6. С. 3–8.

10. Карпов А.В. Рефлексия в структуре когнитивной организации процессов принятия решения // Российский психологический журнал. 2005. Т. 2. № 3. С. 1–22.

11. Когнитивная психология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. – М., 2002.

12. Костромина С.Н. Исследование процесса решения психодиагностических задач практическим психологом: Дис… канд. психол. наук. – М., 1997.

13. Кроткое Е.А., Царегородцев Г.И., Афанасьев Ю.И. Рациональная медицина: универсальные алгоритмы врачебной диагностики: Монография. – Белгород, 2004.

14. Ластед Л. Введение в проблему принятия решений в медицине. – М., 1971.

15. Мучник П.Ю., Снедков Е.В. Типичные врачебные ошибки в дифференциальной диагностике эндогенных психозов // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2013. № 2. С. 53–67.

16. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. А.О. Прохорова. – СПб., 2004.

17. Сверчкова Р.Т. Психологический анализ процесса постановки технического диагноза: Автореф. дис… канд. психол. наук. – М., 1976.

18. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. – М., 2002.

19. Хасанов Р.Х. Основы технической эксплуатации автомобилей: Учебное пособие. – Оренбург, 2003.

20. Чиксентимихайи М. Поток. Психология оптимального переживания. – М., 2013.

21. Чмель В.И. Постулаты позитивной психологии как основа построения нового типа диагностических задач // Актуальные проблемы психологического знания: теоретические и практические проблемы психологии. 2015. № 2. С. 80–89.

22. Mechanical engineering / edited by M. Gokcek. – BKCI: InTech, 2012.

23. Sanders L. Every patient tells a story: medical mysteries and the art of diagnosis. – Boston: Broadway Books (Inc.), 2009.

24. Stuyt P.M.J. Why don’t medical textbooks teach? The lack of logic in the differential diagnosis / P.M.J. Stuyt, P.F. de Vries Robbe, J.W.M. van der Meer // The journal of medicine. 2003. Vol. 61. Pp. 383–387.

Когнитивный диссонанс в профессиональном образовании

Е.В. Бутовская

Любому человеку, будь то студент, будущий бакалавр, магистр, специалист, присуще интегративное единство личностных, деятельностных и когнитивных характеристик. Сущность человека не сводится к совокупности ментальных или когнитивных карт, которыми в последние годы стали интенсивно заниматься зарубежные и отечественные исследователи. Тем более, что сами эти карты складываются в сознании и психике человека в процессе его активного взаимодействия с окружающим миром в разных формах деятельности, прежде всего образовательной.

Основной проблемой профессионального образования, пишет А.А. Вербицкий, является необходимость преодоления противоречия между целями, содержанием, формами, методами и условиями познавательной и усваиваемой профессиональной деятельности: в рамках одного типа деятельности нужно «вырастить» принципиально иной [2]. С позиций теории деятельности, которую мы разделяем, такой переход связан прежде всего с трансформацией познавательных мотивов в профессиональные, поскольку именно мотив является основным конституирующим признаком той или иной деятельности (А.Н. Леонтьев) [4].

Следовательно, в вузовском образовательном процессе необходимо обеспечить психолого-педагогические условия трансформации познавательных мотивов в профессиональные. Такие условия создаются в образовании контекстного типа, где последовательно моделируется предметно-технологическое, социальное и морально-нравственное содержание предстоящей бакалавру или магистру профессиональной деятельности [2].

Однако в России, да и во многих других странах, пока доминирует традиционный объяснительно-иллюстративный тип обучения, нацеленный, прежде всего, на усвоение студентами содержания многих наук (учебных предметов) посредством организации учебной деятельности, побуждаемой познавательными мотивами. А мотивы профессиональной деятельности, которые должны быть проявлены еще на этапе выбора выпускниками общеобразовательных школ своего трудового пути, представлены очень слабо. Это приводит к тому, что студент оказывается в ситуации своего рода когнитивного диссонанса.

По статистическим данным еще советского времени не менее половины студентов всех вузов уже после третьего курса понимали, что они не хотят работать по получаемой профессии и специальности. Но им некуда было деваться, поскольку выпускников в обязательном порядке распределяли на конкретные рабочие места, где они должны были работать не менее двух лет. В наше время число студентов и выпускников, у которых не сформированы профессиональные мотивы, зашкаливает, доходя до 90 % и больше.

Такая ситуация обусловливает когнитивный диссонанс в сознании таких студентов: они знают, что работать по специальности не будут, их не интересует содержание преподаваемых дисциплин, у них нет ни познавательной, ни профессиональной мотивации, а выполнять учебные задания, сдавать экзамены и зачеты, проходить практику, готовить и защищать выпускную квалификационную работу нужно.

Что из этого получается, видно по посещаемости студентов бакалавриата и особенно магистратуры – учебная группа в полном составе приходит только на зачеты и экзамены… Из такой ситуации просматривается три выхода: под угрозой отчисления заставлять студентов посещать занятия, реально отчислять, либо давать им задания выучить или сделать то-то через информационный портал университета, если он есть. Но ни один из этих вариантов не решает проблемы.

Чтобы попытаться разобраться в этом, обратимся к понятию «когнитивный диссонанс», возникшему в рамках когнитивных теорий мотивации. Они утверждают, что мотивация поведения человека обусловлена не только фиксированными физиологическими, социальными, духовными и иными потребностями, но и изменчивыми представлениями о реальности, которые содержатся в упомянутых в начале статьи когнитивных картах (когнициях) – знаниях и представлениях о мире.

Когниция представляет собой знание, мнение, убеждение человека относительно среды проживания, представления о себе или своем поведении. А то или иное противоречие между двумя или более когнициями означает когнитивный диссонанс (несоответствие), который приводит к психологическому дискомфорту человека. Пытаясь его снизить, достичь консонанса (соответствия), человек стремится обходить стороной ситуации, в которых дискомфорт может усилиться [7]. Стремление восстановить внутреннюю когнитивную гармонию и тем самым избавиться от дискомфорта является мощным мотивирующим фактором поведения человека и его отношения к миру.

Приведем простой пример. Любой человек осознает, что курение наносит вред его здоровью. И это угнетающе действует на его психику. Но один находит в себе силы избавиться от этой вредной привычки, а другой убеждает себя, что вред от курения сильно преувеличен, что с ним не произойдет ничего плохого. Вот Фидель Кастро не выпускал изо рта сигару, а дожил до глубокой старости. Простое устранение «лишней» информации привело к обретению курильщика к консонансу без особых усилий.

Другие теории мотивации можно условно разделить на две категории: содержательные и процессуальные. Среди содержательных теорий мотивации наиболее известны: классическая теория (Ф. Тейлор); иерархия потребностей (А. Маслоу); трехфакторная модель (Д. Макклелланд); двухфакторная модель (Ф. Герцберг); диспозиционная модель (В.А. Ядов и др.). Имеется три основные процессуальные теории мотивации: теория ожиданий, теория справедливости и модель Портера – Лоулера [3; 5; 6].

Содержательные теории мотивации основываются на идентификации тех внутренних побуждений (называемых потребностями), которые заставляют людей действовать так, а не иначе. Таким образом, эти теории дают нам объяснения, касающиеся как возможных альтернатив действия, так и типа выбора между этими альтернативами.

Процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В них анализируется то, каким образом объединяются различные составляющие, приводя к принятию решения и осуществлению действия в ситуации потребности. Они делают акцент в первую очередь на том, как люди распределяют усилия для достижения различных целей и как выбирают конкретный вид поведения с учетом их восприятия и познания. Процессуальные теории не оспаривают существования потребностей, но считают, что поведение людей определяется не только ими.

Насколько нам известно, специальных психологических исследований описанного в начале статьи когнитивного диссонанса не проводилось. Данный этап нашего исследования был направлен на выявление «спектра» мотивов, побуждающих выпускников школ поступать в гуманитарный вуз.

В эмпирическом исследовании приняли участие 216 студентов 13 факультетов первого курса дневного отделения гуманитарного университета. Было использовано анкетирование и несколько методик, направленных на выявление индивидуально-типологических различий, учебной мотивации и социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере.

Исследование индивидуально-типологических различий при помощи теста «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» показало, что среди первокурсников представлены все основные типы личности. Доминирующие типологические характеристики соответствуют типу «Руководитель». Люди с таким типом личности склонны к руководству и организаторской деятельности. Они ориентированы на социально-значимые нормы поведения, могут обладать даром хороших рассказчиков, который основывается на высоком уровне речевого развития. Обладают хорошей адаптацией в социальной сфере, доминирование над другими людьми удерживают в определенных границах.

Используя методику М.В. Матюхиной (адаптация Н.Ц. Бадмаевой) [1], мы исследовали структуру учебной мотивации и степень выраженности отдельных ее элементов. Полученные данные можно условно разделить на три группы.

1. Мотивы с высокой степенью значимости для данной группы испытуемых: самоопределения и самосовершенствования (44,68 %); достижения успеха (35,65 %). Подобные мотивы проявляются в понимании значения знаний для будущего, желании подготовиться к будущей работе, получить развитие в результате учения. Потребность в достижениях стимулирует поиск человеком таких ситуаций, в которых он мог бы испытывать удовлетворение от достижения успеха.

2. Мотивы средней степени значимости: учебно-познавательные, ориентированные на содержание обучения (10,88 %); аффилиации (9,72 %); творческой самореализации (6,72 %); ответственности и долга (6,15 %); получения хорошей отметки (7,41 %).