Полная версия

Полная версияПолная версия:

Когнитивная психология в контексте проблем современного образования

В связи с этим, мы считаем целесообразным пересмотреть подход к преподаванию курса «Психофизиологические основы деятельности водителя» в автошколах. Для проверки этой гипотезы мы видоизменили методику преподавания, сделали ее индивидуально-ориентированной и апробировали в процессе обучения курсантов автошкол Москвы. Гипотезой исследования выступило предположение о том, что прикладной характер преподавания курса «Психофизиологические основы деятельности водителя» приводит к осознанию водителями индивидуальных рисков при управлении автотранспортом и в перспективе может способствовать снижению аварийности, однако не влияет на изменение уровня агрессивности. Мы также проверили предположение о том, что в результате осознания своих индивидуальных рисков у молодого водителя меняется стратегия поведения на дороге.

С целью решения поставленных задач мы провели экспериментальное исследование. В нем принимали участие две группы курсантов из двух автошкол (48 человек в экспериментальной группе и 39 – в контрольной). Общий объем выборки составил 87 человек (49 мужского пола и 38 женского).

На первом этапе экспериментального исследования проводилась диагностика уровня агрессивности и осознания индивидуальных рисков при управлении автотранспортом в экспериментальной и контрольной группах. При выборе методов исследования мы опирались на положения заместителя директора Института педагогики и психологии РАН А.В. Юревича о том, что любое проявление агрессии, в том числе и при управлении автомобилем, имеет в своем основании три основные психологические предпосылки: недовольство человека собой и своей жизнью, негативное отношение к другим людям (или социальным группам) и убежденность в том, что они виноваты в его неудачах и препятствуют достижению его целей [16]. Также мы руководствовались результатами ранее проведенных нами исследований о связи между показателями агрессии и самопринятия, агрессивности и отношением к миру, как опасному [4]. В качестве инструмента, снижающего индивидуальные риски водителя, мы рассматривали изменение когнитивной карты водителя в результате осознания своих индивидуальных рисков и, как следствие, изменение стратегии поведения на дороге.

С целью диагностики уровня агрессивности применялись следующие методики.

1. Тест-руки (Hand-test) Э. Вагнера, 3. Пиотровски и Б. Бриклени. В нашей стране тест адаптирован Т.Н. Курбатовой. Тест-руки позволяет изучить бессознательные тенденции личности к агрессивному поведению. Методический прием, положенный в основу «теста руки», заключается в том, что испытуемого просят проинтерпретировать содержание действия, представленного в виде «стоп-кадра» изображения кисти руки, социально нейтрального и не несущего какой-либо смысловой нагрузки. Предполагается, что ответ испытуемого выстраивается по механизму проекции и в значительной степени определяется его личностными особенностями, в частности, степенью его агрессивности. Изображения руки срабатывают как своего рода «экран», на котором отвечающий проецирует свои потребности, мотивы, страхи и желания. В результате подсчитывается показатель склонности испытуемого к открытому агрессивному поведению – итоговый показатель агрессивности [2; 3].

2. «Методика изучения самоотношения» Р.С. Пантилеева применялась для выявления степени выраженности самопринятия. Нами учитывались данные по шкале «самопринятие», подразумевающее чувство симпатии к себе, согласие со своими внутренними побуждениями, безоценочное принятие себя, пусть даже с некоторыми недостатками. Эта характеристика самоотношения связана с одобрением своих планов и желаний, дружеским отношением к себе [13].

3. «Методика доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе» А.Б. Купрейченко для диагностики доверия и его аспектов. Она включала шкалы: доверие к себе в умении строить взаимоотношения с окружающим миром и другими людьми, доверие к себе в умении делать оценки и давать прогнозы, доверие к другим в умении сотрудничать и оказывать взаимопомощь, недоверие к миру и к другим как безответственным и несправедливым, недоверие к миру и к другим как опасным объектам [8].

С целью диагностики индивидуальных рисков и уровня их осознанности применялись следующие методы и методики.

1. Тест «Кольца Ландольта», позволяющий оценить не только распределение внимания в чистом виде, а также его составляющие: продуктивность, скорость, точность (безошибочность), выносливость и надежность и, в целом, важнейшую составляющую психофизиологических рисков водителя – внимание.

2. Метод «кейсов» – метод анализа конкретных ситуаций. Для организации обучения используются описания конкретных ситуаций, возникающих в процессе управления автотранспортом (от англ. case – случай). Учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную дорожную ситуацию, описание которой одновременно не только отражает какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, касающихся правил дорожного движения, влияния погодных условий на движение транспортного средства и индивидуальных психофизиологических рисков самого водителя. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. В нашем исследовании данный метод применялся для диагностики осознанности потенциальных рисков при управлении автотранспортом.

Результаты первого этапа исследования показали, что 52 % испытуемых экспериментальной группы склонны к открытому агрессивному поведению; 17 % склонны к открытому агрессивному поведению с теми, кого больше знают (чужие люди как бы «нажимают на кнопку» механизма самоконтроля, и человек успешно справляется с агрессией, с близкими людьми этот контроль ослабевает); 31 % испытуемых экспериментальной группы склонны к проявлению агрессивного поведения только в особо значимых ситуациях. Результаты исследования в контрольной группе составили соответственно 38, 24 и 38 %. Таким образом, испытуемые обеих групп склонны к проявлению открытого агрессивного поведения.

Высокий уровень самопринятия выявлен у 19 % испытуемых экспериментальной группы (свидетельствует о дружеском отношении к себе, согласию с самом собой, одобрению своих планов и желаний, эмоциональному, безусловному принятию себя таким, каков есть, пусть даже с некоторыми недостатками), средний – у 81 % испытуемых. В контрольной группе у 8 % испытуемых выявлен высокий уровень самопринятия, у 92 % – средний.

Высокий уровень доверия себе, окружающим и миру выявлен у 8 % испытуемых экспериментальной группы, средний – у 88 %, низкий – у 4 % испытуемых. В контрольной группе эти показатели составили соответственно 8 и 92 %.

Показатели внимания в экспериментальной группе соответствуют высокому уровню у 2 % испытуемых, среднему – у 98 %. В контрольной группе выявлены высокие показатели внимания у 8 % испытуемых, средние – у 84 %, низкие – у 8 %.

В результате статистического анализа данных диагностики психологических и психофизиологических особенностей экспериментальной и контрольной групп (параметров внимания, склонности к открытому проявлению агрессивности, самопринятия, доверия себе, миру, другим) с применением непараметрического критерия Манна – Уитни на первом этапе исследования различий между экспериментальной и контрольной группой выявлено не было.

Качественный анализ результатов диагностики осознанности потенциальных рисков при управлении автотранспортом в когнитивных картах курсантов автошкол с помощью кейсов на первом этапе исследования показал, что учащиеся экспериментальной и контрольной группы при решении ситуационных задач одинаково полагались на свой опыт наблюдения за другими водителями, знания, полученные на занятиях в автошколе на начальном этапе обучения, и примеры из СМИ. И практически не учитывали при решении психологические и психофизиологические особенности водителя, прежде всего внимание, абсолютно игнорируя индивидуальные риски каждого.

На втором этапе экспериментального исследования курс «Психофизиологические основы деятельности водителя» в экспериментальной группе проводился по обновленной программе, направленной на прогнозирование вероятности возникновения аварийных ситуаций с учетом своих индивидуальных психологических и психофизиологических особенностей (индивидуальных рисков), выявленных путем диагностики. Результаты диагностики были сообщены каждому курсанту. Наша цель заключалась в том, чтобы учащийся осознал свои особенности, связал их с рисками повышения аварийных ситуаций. Курс «Психофизиологические основы деятельности водителя» в контрольной группе проводился традиционно, без прикладного аспекта.

На третьем этапе эксперимента (через 3 месяца после завершения чтения курса «Психофизиологические основы деятельности водителя») мы провели повторную диагностику уровня агрессивности в экспериментальной и контрольной группах. В результате статистического анализа данных уровня агрессивности с применением непараметрического критерия Манна – Уитни различий между экспериментальной и контрольной группой выявлено не было. Также в экспериментальной и контрольной группах после завершения изучения курса «Психофизиологические основы деятельности водителя» проводилась диагностика осознанности индивидуальных рисков при управлении автотранспортом. Качественный анализ результатов диагностики осознанности индивидуальных рисков с применением кейсов в экспериментальной группе показал, что курсанты при их решении, в первую очередь, руководствуются знаниями о своих личных рисках (индивидуальных психофизиологических и психологических особенностях). И решают эти кейсы на основе полученных знаний.

Таким образом, после того, как курсанты в процессе изучения курса применяют полученные знания о своих индивидуальных психофизиологических и психологических особенностях к оценке своих индивидуальных рисков (как с утомлением у них изменяется концентрация внимания, восприятие дорожно-транспортной ситуации и сопутствующие психические состояния), они начинают руководствоваться полученными знаниями и умеют их соотносить с потенциальными личными рисками при управлении автомобилем. Осознанность личных рисков ведет к изменению когнитивных карт и стратегии поведения на дороге. То есть в результате предоставления знаний о личных рисках у учащихся конкретизируются когнитивные карты и на их основе уже формируются новые установки.

Качественный анализ результатов диагностики осознанности индивидуальных рисков с применением кейсов после изучения курса «Психофизиологические основы деятельности водителя» в контрольной группе показал, что курсанты при решении, в первую очередь, руководствуются знаниями правил дорожного движения, без учета своих психофизиологических и психологических особенностей.

В результате статистического анализа (критерий Мана – Уитни) данных диагностики психологических и психофизиологических особенностей экспериментальной группы (параметров внимания и агрессивности) до и после изучения курса «Психофизиологические основы деятельности водителя» согласно новой методике различий выявлено не было. Таким образом, пополнение когнитивной карты знаниями о личных функциональных особенностях не влияет на повышение параметров внимания и снижение агрессивности, в том числе таких ее показателей, как самопринятие и доверие миру, другим, себе, что требует дальнейших исследований по заявленной проблематике.

Выводы

1. Теоретизированное изложение курса «Психофизиологические основы деятельности водителя» не ведет к изменению установок на снижение рисков при управлении автотранспортом и безаварийное вождение в когнитивных картах молодых водителей.

2. Знание об индивидуально-психофизиологических особенностях и осознание связанных с ними зонах риска не ведет к снижению агрессивности.

3. Изменение методики преподавания психофизиологии с акцентом на индивидуальные риски способствует пониманию курсантами автошкол необходимости изменения стратегии поведения на дороге в потенциально аварийных ситуациях и внесения корректировок в когнитивные карты.

4. Формирование целостных и системных когнитивных карт молодых водителей, учитывающих значение индивидуальных психологических и психофизиологических особенностей в процессе прикладного преподавания курса «Психофизиологические основы деятельности водителя», способствует осознанию и снижению рисков при управлении автомобилем.

Литература

Абрамова Н.А. О проблеме рисков из-за человеческого фактора в экспертных методах и информационных технологиях // Проблемы управления. 2007. № 2. С. 11–17.

2. Диагностика агрессивности: Тест руки Вагнера / Сост. Т.В. Сенько. – Минск, 1996.

3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности – СПб., 2001.

4. Ермолаев В.В., Макугиина О.П., Четверикова А.И. Социально-психо-логические детерминанты проявления агрессии водителями пассажирского транспорта на российских дорогах // Социальная психология и общество. 2013. № 2. С. 108–118.

5. Зинченко Т. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. – СПб., 2001 (Серия «Мастера психологии»).

6. Котик М.Л. Психология и безопасность. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Таллинн, 1989.

7. Краткий психологический словарь / Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – Ростов-н/Д., 1998.

8. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. – М., 2008.

9. Люсин Д.В. Влияние эмоций на внимание: анализ современных исследований // Когнитивная психология: Феномены и проблемы / Сост., предисл. В.Ф. Спиридонова. – М., 2017.

10. Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы. – Воронеж, 1993.

11. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб., 2008 (Большая университетская библиотека).

12. Овсянникова В.В., Шабалина Т. А. Связь эффективности переработки эмоциональной информации с эмоциональными личностными характеристиками // Когнитивная психология: Феномены и проблемы / Сост., предисл. В.Ф. Спиридонова. – М., 2017.

13. Пантилеев С.Р. Методика исследования самоотношения. – М., 1993.

14. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших учебных заведений. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 2001.

15. Подвицкий В. Норма ПДД об опасном вождении вступила в силу // РИА новости. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/ society/20160608/1444358870.html (дата обращения: 08.06.2016).

16. Психологи РАН обнаружили, что россияне стали злее и конфликтнее // В2В Аутсорсинг. Информационный портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.b2bos.ru/issledovaniya/1884 (дата обращения: 14.01.2014).

17. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. – М., I960.

18. Херадствейт Д., Нарвесен У. Психологические ограничения на принятие решения // Язык и моделирование социального взаимодействия. – Благовещенск, 1998. – С. 381–487.

19 .Axelrod R. Structure of decision: The cognitive maps of political elites. -Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976.

20.David J. Bumgarner Anger Rumination, Stress, and Dangerous Driving Behaviors as Mediators of the Relationship between Multiple Dimensions of Forgiveness and Adverse Driving Outcomes // Electronic Theses and Dissertations. Paper 2559. 2015 [Электронный ресурс]. URL: http:// dc. etsu. edu/cgi/vie wcontent. cgi?article=3932&context=etd (дата обращения: 10.05.2017).

21. Huff A.S. Mapping strategic thought. In A.S. Huff (ed.), Mapping strategic thought. – Chichester, UK: Wiley, 1990 – Pp. 11–49.

22. Narayanan V.K., Deborah J. Causal mapping for research in information technologies. – USA, H: Idea groop, 2005.

23. Schaffernicht M. Causality and diagrams for system dynamics I I Proceedings of the 25th International Conference of the System Dynamics Society. – Boston, USA, 2007. – Pp. 148–168.

Особенности мышления младших школьников поколения Z

О. С. Ефимова

Современные школьники отличаются от детей и подростков, ходивших в школу 10–15 лет назад, что связано с темпом развития информационных технологий в обществе. Они активно используют в своей жизни не только компьютеры, но и разного рода гаджеты (мобильники, смартфоны и т. д.), порой чаще проживая свою жизнь в интернете, в социальных сетях, легко перемещаясь из реальной жизни в виртуальную. Все это определяет новую социальную ситуацию развития современных детей поколения Z.

Таким образом, дети познают себя и окружающий мир через призму интернета, новомодных гаджетов и социальных сетей, без которых порой не представляют свою жизнь. Интернет, выступая средством коммуникации и получения разнообразной информации, не только предоставляет обширные возможности, но и оказывает огромное влияние на формирование, развитие личности ребенка и на все познавательные процессы в целом. Цифровая среда, в которую с детства погружаются дети, становится для них не только неотъемлемой частью окружающего их мира, но и тем безопасным пространством, в котором можно жить, учиться, творить, мыслить. Таким образом, новое поколение детей – цифровое поколение или поколение Z – отличается от предыдущих поколений и имеет свои особенности, изучение которых будет иметь большое практическое значение для их обучения, воспитания и развития.

Младший школьный возраст – это период, когда происходит дальнейшее развитие индивидуально-психологических и формирование основных социально-нравственных качеств личности. Этот период характеризуется систематическим обучением, развитием мышления и усвоением основ научного знания. Посредством учебной деятельности ребенок постепенно достигает уровня умственного развития современного человека.

В школе ребенку предъявляются новые требования, появляется учебная нагрузка. Под влиянием этого у младшего школьника начинает активно развиваться познавательная сфера, мышление. Общими характеристиками всех познавательных процессов ребенка к моменту перехода в среднюю школу должна стать их произвольность, продуктивность и устойчивость. Однако дети, которые успешно учились на начальной ступени обучения, могут испытывать затруднения при обучении в средней школе.

Если к моменту обучения в третьем, четвертом классе у детей не сформированы необходимые учебные навыки и познавательные процессы для освоения новой программы, то учеба будет сопряжена для них с большими трудностями. Поэтому весьма важно выявить действительные преобразования в мыслительных процессах при переходе от класса к классу с тем, чтобы иметь возможность строить прогноз успешности обучения того или иного школьника. Это делает тему нашего исследования, целью которого является выявление особенностей развития мышления школьников поколения Z от 2 к 3 классу, актуальной.

Мы предположили, что при переходе от второго к третьему классу отдельные особенности мышления школьников поколения Z (способность к классификации, анализу и синтезу) претерпевают изменения.

В качестве испытуемых выступили ученики второго и третьего классов средних общеобразовательных школ № 687 и № 484 г. Москвы в количестве 140 человек, из них 63 мальчика и 77 девочек. Возраст детей на момент исследования составил 8–9 лет (второй класс), через год 9-10 лет (третий класс). Исследование проводилось на одних и тех же испытуемых.

Для проведения исследования были взяты пять субтестов из методики Д. Векслера: № 3 «Арифметический», № 4 «Сходство», № 6 «Повторение цифр», № 10 «Складывание фигур», № 11 «Шифровка».

Результаты исследования и их обсуждение

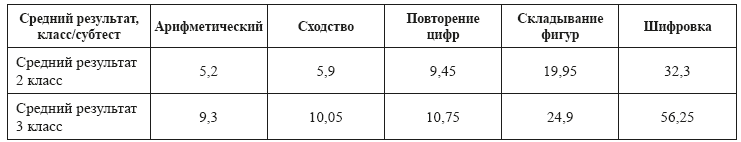

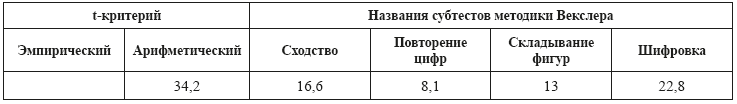

После обработки сырых данных по субтестам полученные результаты были проанализированы по средним результатам (таблица 1) и с помощью t-критерия Стьюдента (таблица 2). За минимально допустимый уровень ошибки был принят р = 0,01.

По средним результатам двух классов мы видим (см. таблицу 1), что по каждому субтесту средний результат испытуемых третьего класса выше, чем средний результат тех же учащихся второго класса.

В субтесте «Арифметический» средний результат во втором классе равен 5,2 балла, а в третьем средний результат равен 9,3 балла. Различия значимы, t = 34,2, р = 0,01.

Таблица 1

Средние результаты младших школьников по пяти субтестам методики Векслера

Таблица 2

Показатели t-критерия Стьюдента для субтестов методики Векслера

Исходя из этого, можно сказать, что в третьем классе значительно выше уровень развития концентрированности произвольного внимания и сообразительности.

Третьеклассники, в отличие от второклассников, лучше умеют оперировать числовым материалом. Без особых усилий выполняют действия сложения, вычитания, деления и умножения. Испытуемые второго класса смогли выполнить только задания на сложение и вычитание.

Это объясняется тем, что уже в третьем классе по учебной программе уровень решаемых задач значительно сложнее, чем во втором. Третьеклассники уже могут свободно пользоваться таблицей умножения и выполнять действия деления и умножения. К тому же в третьем классе время, затраченное на выполнения заданий, гораздо меньше, чем во втором. Так как испытуемые третьего класса с первого раза понимали инструкцию и суть каждого выполняемого задания, им не приходилось повторять или дополнительно объяснять.

У испытуемых второго класса больше уходило времени на прочтение и осмысления условий заданий, а также на их выполнение. В субтесте «Сходство» средний результат во втором классе 5,9 балла. В третьем классе средний балл равен 10,05. Показатель t-критерия равен 16,6, при р = 0,01.

Это означает, что у испытуемых третьего класса на более высоком уровне развита способность к классификации, анализу и синтезу, чем у испытуемых второго класса.

Данный факт может объясняться тем, что во втором классе у детей еще слабо развито логическое мышление, а также способность к классификации. Дети недостаточно хорошо умеют сопоставлять предметы друг с другом, находить в них главные и второстепенные признаки.

Отыскание общих существенных признаков понятий требует высокой степени абстрагированности, а у детей 8–9 лет это еще недостаточно хорошо развито. Им легче перечислять детали предметов, отдельные признаки без их сопоставления.

Уже на следующий год уровень развития логического мышления существенно возрастает. Испытуемые продемонстрировали способность к классификации, анализу и синтезу.

Это связано с тем, что уже в третьем классе новый, более сложный и насыщенный материал требует логической обработки. И здесь часто используется классификация, что позволяет учащимся легче запомнить изучаемый материал. А также умение анализировать и обобщать информацию.

В субтесте «Повторение цифр» средний результат во втором классе 9,45 балла, а в третьем 10,75 балла (см. таблицу 1 средних результатов, полученных во втором и третьем классах), t = 8,1, р = 0,01.

Как видно из таблицы, средний уровень результатов в третьем классе ненамного выше, чем во втором. Это свидетельствует о том, что качество оперативной памяти и ее объем, а также активность внимания у испытуемых третьего класса не значительно выше, чем у испытуемых второго класса.

Можно сказать о том, что у детей третьего класса за прошедший учебный год качество оперативной памяти, ее объем недостаточно существенно преобразовались в лучшую сторону. Хотя большой объем и насыщенность учебного материала требует от детей достаточно большего объема памяти и активности внимания, чтобы запомнить материал и впоследствии точно воспроизводить его. Внимание и его устойчивость, основной из кирпичиков становления мышления.

По полученным нами результатам можно было бы сделать вывод, что испытуемым третьего класса необходимо повысить уровень оперативной памяти и увеличить ее объем, а также активизировать внимание.

В субтесте «Складывания фигур» средний результат во втором классе 19,95 баллов. Средний результат по данному субтесту в третьем классе 24,9 балла, t = 13.

Эхо говорит о том, что у детей третьего класса более развито умение соотносить части и целое, наглядно-образное мышление. Ведь образ необходимо воссоздать практически, адекватно соотнося отдельные части в структуре целого.

Складывание фигур из отдельных деталей заняло у детей в третьем классе значительно меньше времени, хотя не всем испытуемым удавалось целиком и правильно сложить целую фигуру. Во втором классе на это уходило гораздо больше времени, а также было большее количество не до конца сложенных фигур. Это говорит о том, что у детей младшего класса недостаточно сформирована пространственная ориентировка и умение соотнести части и целое.