Полная версия

Полная версияОттепель 60-х

То, что я начал в Дзержинске, закончу здесь. Форма нашлась. Жаль, что выслать не могу, пока всё в единичном экземпляре. Руки, ноги, туловище – всё имеет форму стволов. Это люди-роботы, автоматы, механизмы. И вот через эту призму я создаю свою серию. Не уверен, что это будет интересно всем, но отдельным лицам – да. Сейчас я делаю прямо с натуры зарисовки поз в целом. А так как везде всё одинаково и обще, то это относится ко всему. Примерно в таком духе (иллюстрирует рисунком)… В каждом незначительном явлении кроется глубокий смысл. Надо всё время тренировать себя в образе мыслей, тогда и не пройдёт время зря. До разгадки – целая жизнь впереди. Ура!!! Писать об этом можно бесконечно, но надо ограничиться размером письма, а по сему – заканчиваю.

Твой брат по духу – Александр».

Письмо украшалось несколькими линогравюрками. На одной из них сидит, прижав руками колени к груди, существо с фигурой человека, с собачьей ушастой головой, взирающей на звёздное небо…

Получил от Швацмана я и ещё одно письмо, из которого узнал, что он по-прежнему полон надежд и творческих дерзаний. Вспомнил я и разговоры, которые мы вели с ним: рассуждения о том, что много красиво болтаем, но делаем пока крохи. Читая мои «диалоги», он настаивал на том, чтобы я, кроме фиксации фактов, непременно выражал своё авторское отношение к ним. Тогда это будет по-настоящему представлять художественный интерес. А иначе «мы должны склонить голову перед фотоаппаратом». «Художник, – категорично настаивает Шварцман, – должен показывать не сам предмет, а внутреннюю сущность его». И советует мне переработать «диалоги», ввести нечто своё, что может придать остроту и новизну жизненным реалиям.

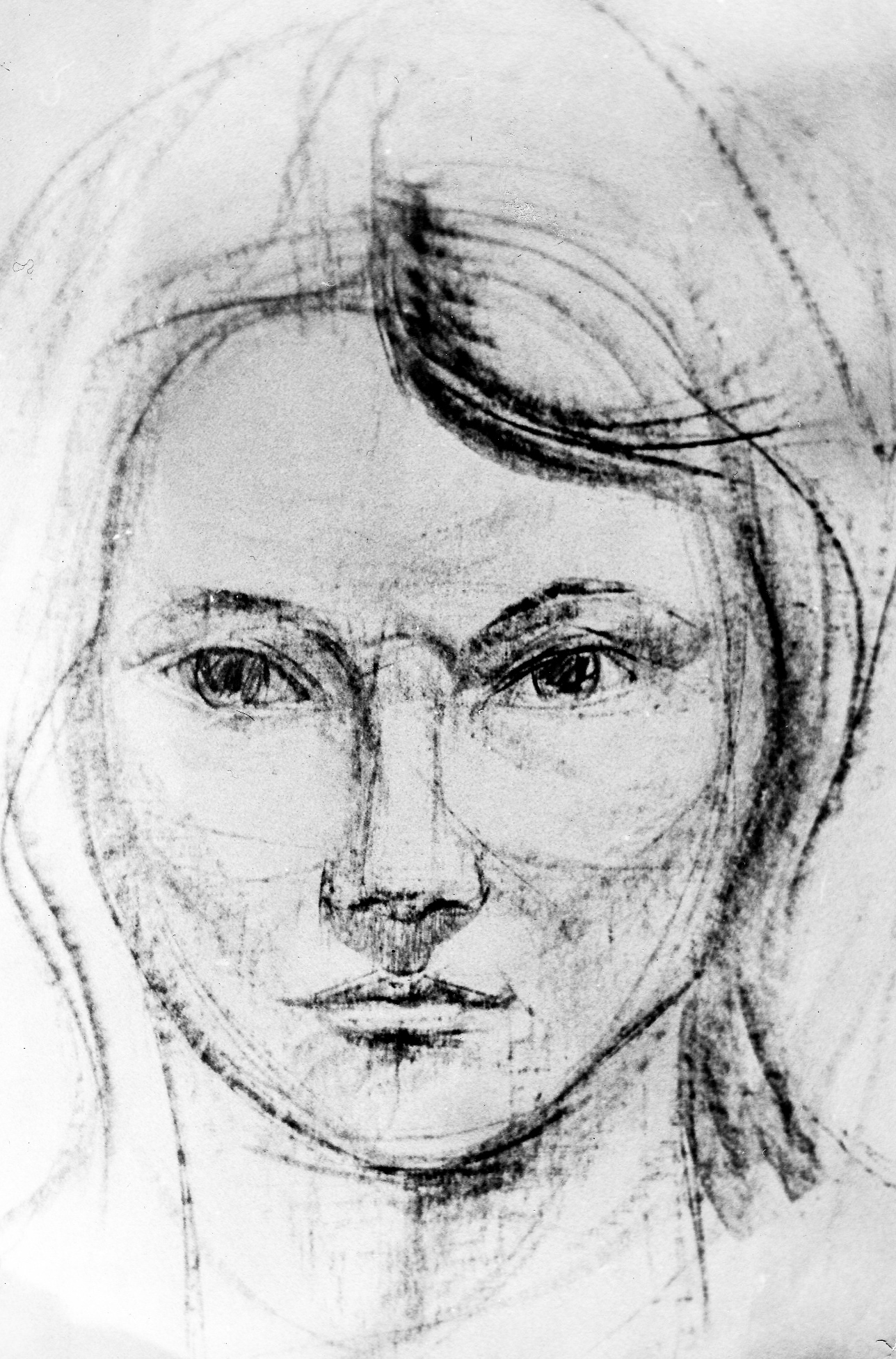

Александр Шварцман запомнился мне высоким стройным тёмноволосым парнем с правильными чертами лица и трепещущей беспокойной душой, ищущей способы творческого самовыражения, который затерялся в армейской среде начала шестидесятых годов – в «оттепеле» российских умонастроений.

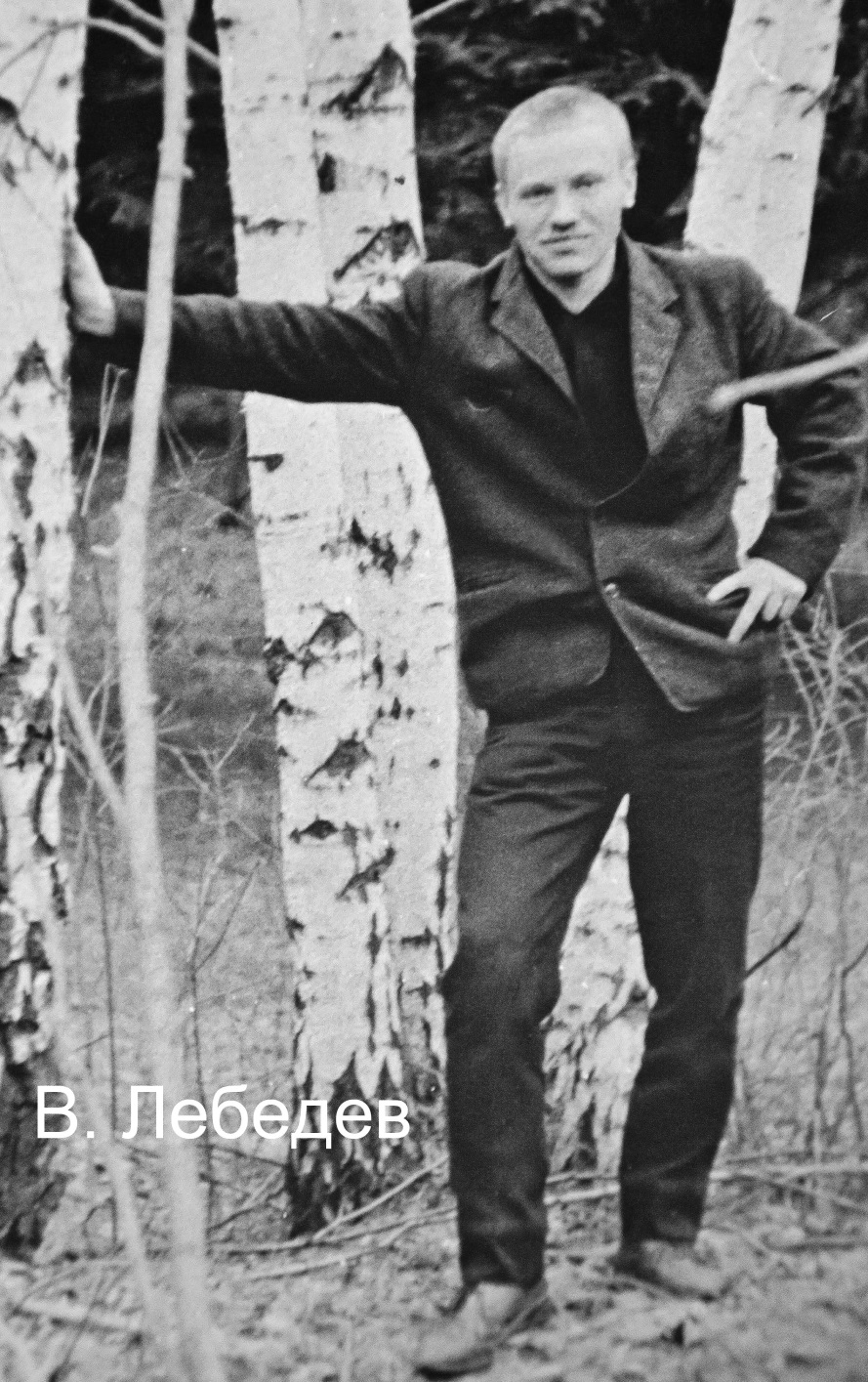

Валерий Лебедев

Мне не хочется, чтобы люди, которые меня окружают, уходили из этой жизни вообще. Независимо от того, хороши они для меня или нет. И тем более не хочется, чтобы они оставались незаметными, затерянными в общем человекодвижении. Ведь всякий человек по-своему очень интересен, и уже одно то, что он живёт в данную эпоху, говорит об его участии в проявлении её. Главное, не пройти мимо, а обратить взор на него. А для художника жизнь – это калейдоскоп, который он рассматривает. Куда глянет, там она и оживает, проходя через призму его чувств. А не посмотрит – то жизни будто и нет, и не было. Мы же, обычные люди, являемся частью калейдоскопа.

Рядовой Лебедев – угловатый, полусогнутый, на вид даже озлоблённый, хотя в душе уважительный до наивности человек. Мускулистый, но ходит поникший, словно внешне пригнутый к земле силой, а внутри подавленный мыслью. Кажется, вот-вот разогнётся и пойдёт легко-легко, но не разгибается, а никнет всё ниже. Таким он смотрится сейчас. Наверное, потому что находится как бы в подвешенном состоянии. Его должны комиссовать. Документы где-то рассматриваются «наверху», и он ждёт результата. У него признали симптомы «сонной болезни». Дело в том, что, управляя танком, он заснул на ходу и протаранил стену бокса. После чего им занялись военные медработники. И предварительно установили, что его укусил энцефалитный клещ. Хотя откуда здесь в средней полосе России взяться клещу. Другое дело на Дальнем Востоке, где я проходил геологическую практику. Там обязательно нужна была прививка от энцефалитного клеща. Помню, в маршруте, пробираясь через заросли чащоб, мы постоянно снимали друг с друга клещей. А так как уничтожить их сложно, то снятого клеща помещали на плоскую сторону одного геологического молотка и ударом другого – расплющивали.

Лебедев был механиком-водителем танка и служил уже третий год. Вполне вероятно, что его досрочно демобилизуют – на третьем году процесс этот упрощался, поскольку «косить» дембелям не имело смысла. А сейчас он «засыпал» где попало. К тому же у него болел желудок. Может, поэтому он был в полусогнутом положении.

До армии Валера Лебедев учился в Технологическом институте, забрали его после второго курса. Об институте он не вспоминал, после того как здесь не на шутку увлёкся живописью. Любовь к живописанию у него усилилась после прочтения книги Стоуна «Жажда жизни». Фанатичный Ван Гог для него стал путеводной звездой и объектом для подражания, образцом верного служения искусству. Надо сказать, что Лебедев даже внешне похож на Ван Гога. Не говоря о том, что стал одержимым и в живописи.

И если Шварцман делает бесчисленные наброски для того, чтобы обобщить их в одно целое – у него зарождалась как бы из ста поверхностных мыслей – одна здравая, – то Лебедев не позволяет себе заставать себя врасплох, чтобы поймать мысль, а считает, что законченность надо сразу пытаться видеть. Это развивает способность сразу широко мыслить и воображать. В нём словно от природы была заключена потребность осмысленного чувствования живописи.

Не знаю, до армии ли была у него тяга к рисованию? Скорее всего, он, как и Ван Гог, загорелся этим уже в зрелом возрасте. Хотя, подспудно конечно, в нём что-то происходило, потому что его одержимость в живописи не могла в раз возникнуть. Но сейчас он, словно губка, жадно впитывал в себя всё, что могло наполнить его, обогатить в любом направлении.

«Юре Травкину, – говорил он, – я премного благодарен. Многое у Юрки я взял по живописи и рисунку. К тому же он подарил мне ценную книгу по технике живописи».

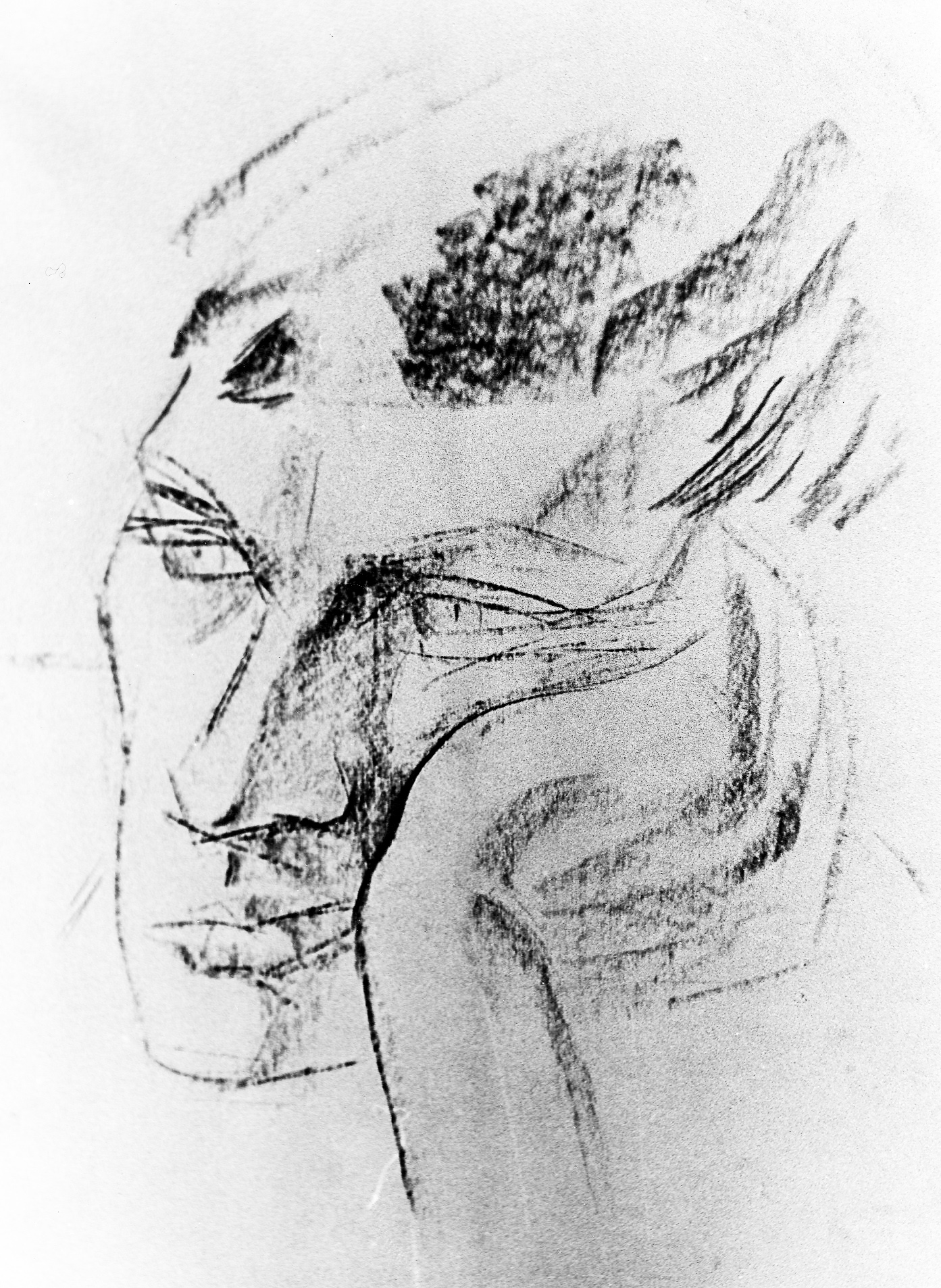

Лебедев, хотя и соглашался с тем, что всё должно быть подчинено мысли, и что это потребность момента, что отошло время безумному копированию «натуры», однако твёрдо знал, что в основе живописи должен стоять рисунок и техническое умение преподносить то, что хочешь изобразить. Поэтому он лихорадочно всему учился, стараясь не упустить время, которое и без того было упущено, до тех пор, пока он не начал заниматься делом всей своей жизни. Он читал и изучал Леонардо до Винчи, под влиянием его делал зарисовки (показал даже два карандашных портретных наброска) и пытался изобразить в карандаше тональность, охватив коридор, стены и окно казармы.

Он упивался Федотовым. Начал говорить мне о критическом реализме. Потом о социалистическом реализме, а потом признался: « Я сейчас подражаю всем, пока всем».

Спрашиваю у него: – Чем тебе так понравился Федотов? – Правильностью линий и большим смысловым значением их, – с восхищением ответил он.

…У меня было достаточно свободного времени, чтобы без спешки рассмотреть рисунки Лебедева, тем более что, по крайней мере, в течение двух часов, никто не должен был во мне нуждаться. Я развернул папку с рисунками.

«Сосна», акварель. Дерево своими ветками, словно руками, вернее, ладонями рук тянется вверх к небу, но до неба далеко, и «руки» застывают в воздухе, хватая ладонями пустоту. Это не была мягкая, лирическая тональность и нежность, свойственная акварельному жанру. У Лебедева выпирала экспрессия и напряжённость момента. Тяга веток к небу происходит в борьбе, в преодолении невидимых сил.

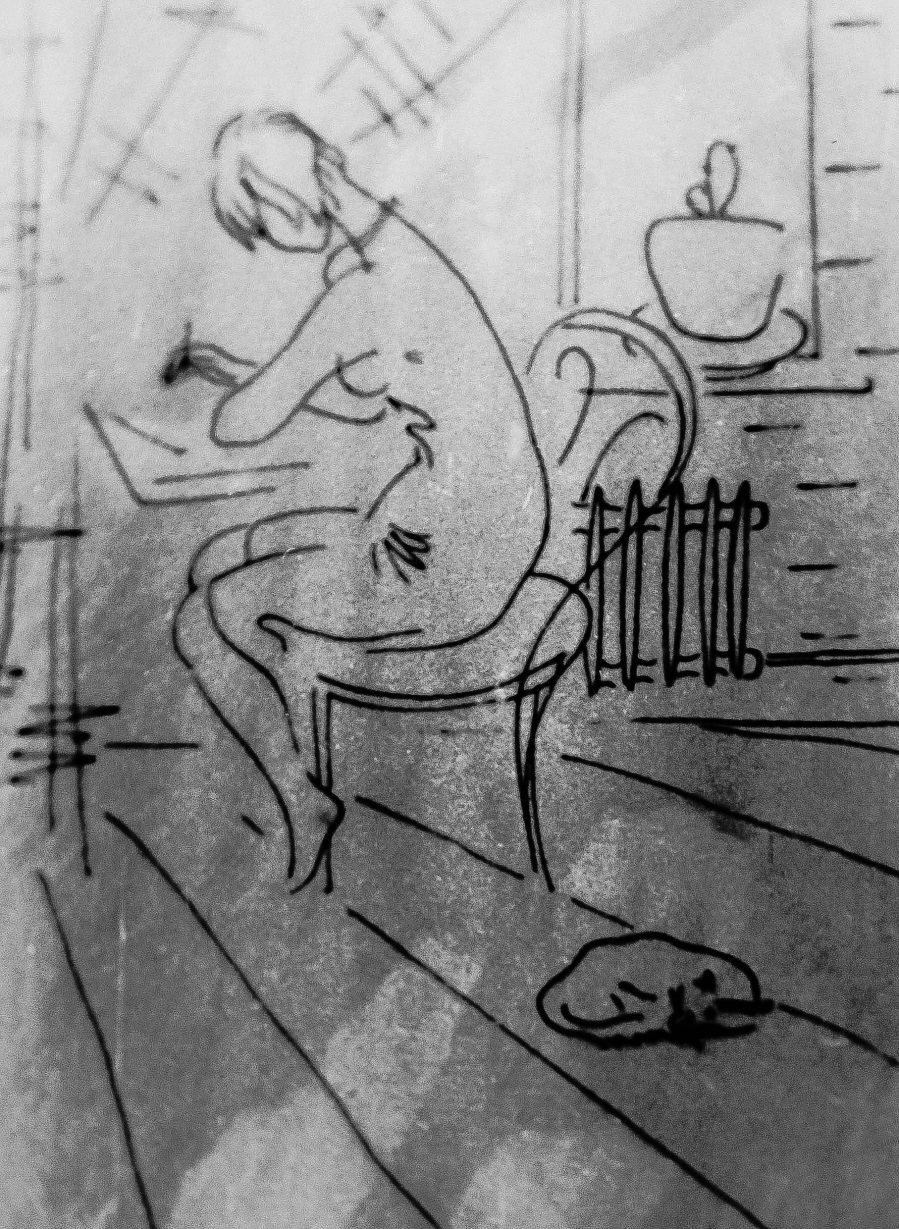

Набросок «Чертёжник за работой». Он поглощён делом и совсем забыл о себе, о внешнем виде, осанке; он вошёл в перо, а вместе с ним – в коробку с тушью, сжав плечи.

Картина «Тоска». У окна чёрный человек, почти по колено погрязший в темноте, поднимающейся от пола. Он рвётся душой туда – за окно, к красному закату от оранжево-фиолетового казарменного света.

«Приём пищи». Выполнено экспрессионистски. Человек-животное ссутулился с куском хлеба в руке и с большим желваком за щекой, жуёт. Смотрит в сторону, взгляд злобный и жадный. Голова тупого человека. Макушка зеленовата, лоб оранжевый, фиолетовые губы сжаты и вытянуты в сторону. Рука синяя, хлеб тёмно-коричневый, ржаной. Фон фиолетовый и охристый.

«Село Малахово». Карандаш. Картинка сделана по памяти. Полдень. Лето. Затишье. Лошадь вот-вот скроется в сарае. Пастушок сидит на столбе моста, смотрит на воду, уйдя в себя.

Набросок с названием «Рядовой» выполнен синим карандашом. Солдат – страдалец. Тоскливые глаза и морщины на лице. Свет лишь из окна виден ему. Лишь стороной касается его. Сам же солдат – общечеловеческая ненужность. Осатанелость и отупение. Мир должен быть на земле, а не солдаты, не солдаты в казармах.

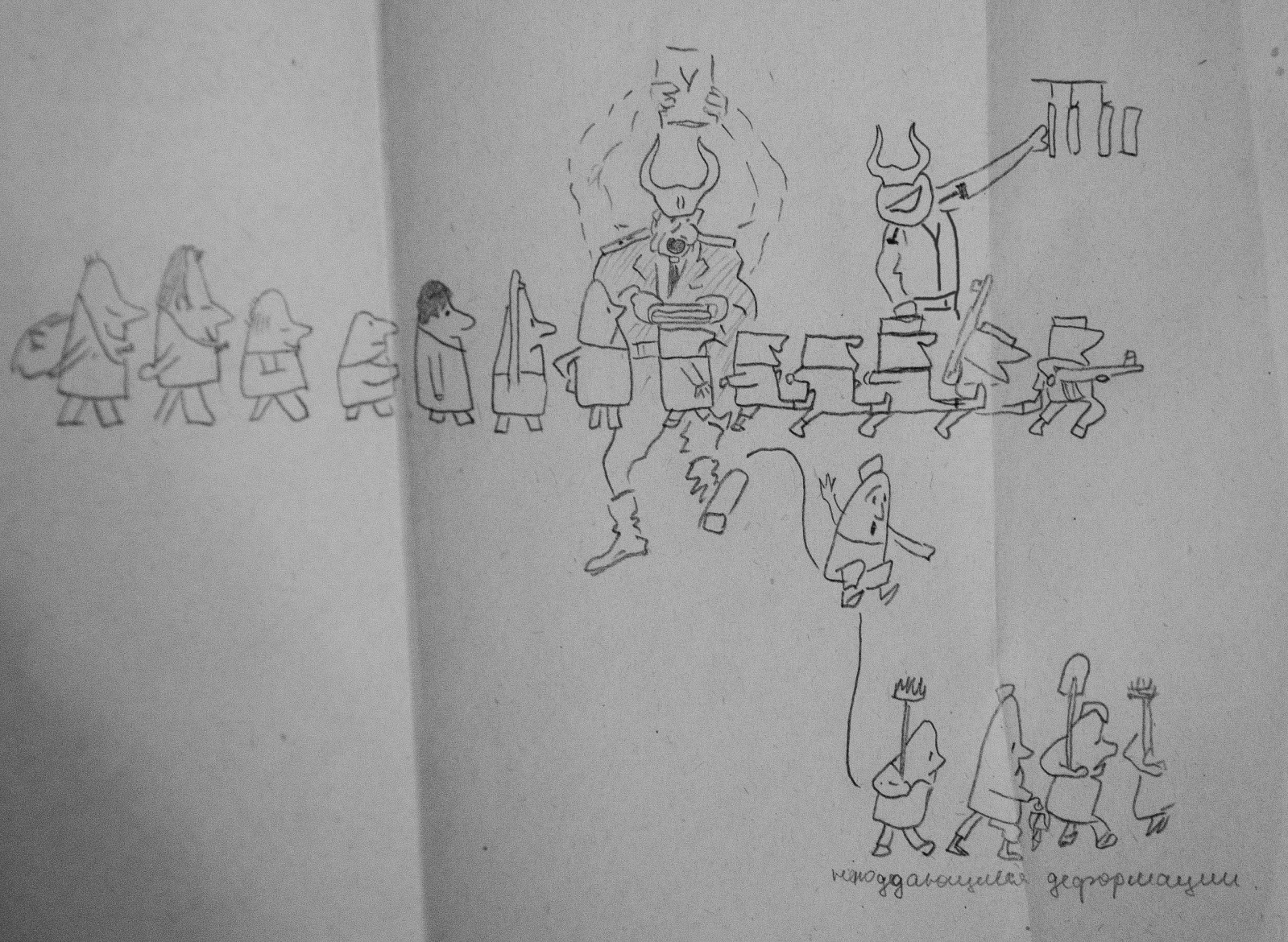

В графическом исполнении две картинки: «Автоматизация человека» и «Неподдающиеся деформации» – карикатуры на армейскую жизнь.

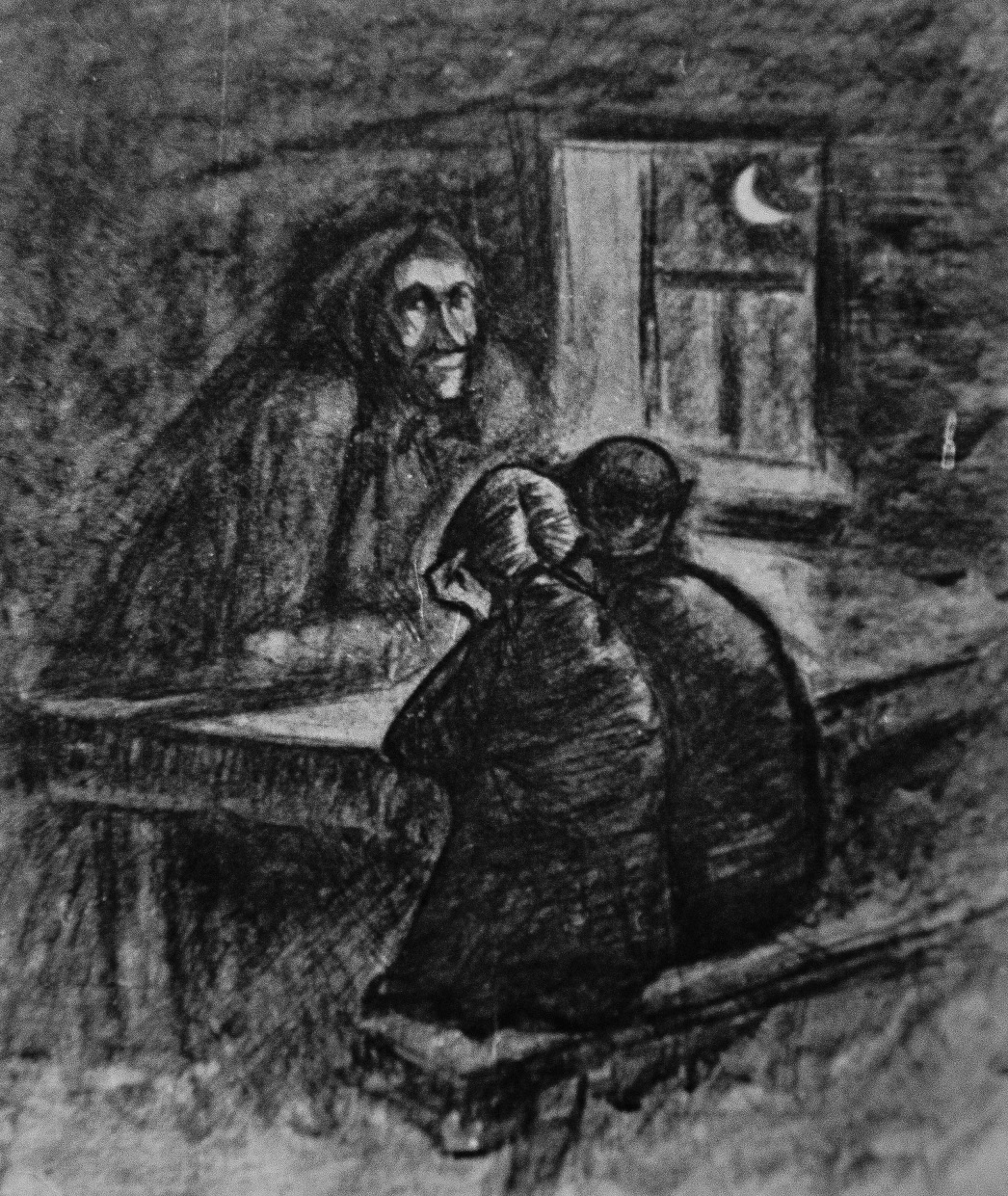

Но самая сильная, потрясающая вещь – это «Сумасшедшая». Дряхлеющая старость. Ужасная старуха, ссохшаяся, сидящая, подогнув сучковатые ноги. Её полуулыбка и взгляд ужасны, они выражают жестокие думы. Руки на голове переплетаются с жидкими волосами. Морщины не только на лбу, но и везде. Холодный фиолетовый пол и коричневые с зелёными извилинами стены. Это мысли её, запутанные и страшные. Старуха в белом сидит на кровати с белыми простынями. Это вовсе не кровать с простынями, а смерть, коснувшаяся её. Старость и смерть. Старуха не боится смерти, она безумна и смотрит на неё в упор. А смерть ужасна для тех, кто рассматривает эту картину.

…19 января 1963 года Лебедев, встретившись со мной, разоткровенничался:

«От всех в последнее время дум и тревожных чувств я вчера в каптёрке лаял.

Так всё перепуталось: и еду домой, и нахожусь здесь, и «хочу» творить (смогу или не смогу?), и уеду ли вообще? Я не знал, что делать и… залаял. Как ещё можно выразить такое состояние? И понял я состояние собак, лают-то они от собачьей жизни. А что им ещё остаётся делать, кроме как лаять? Лаял я на всех людей, на стены, на стулья. Лаял до пены изо рта. И… легче стало. Честное слово, легче».

А потом чуть позже, он, уже повеселевший, поймав меня на плацу за руку, выпалил:

– А ведь не зря я вчера лаял, пришли документы моей комиссации из армии. Завтра еду домой!

…Буквально через десять дней получаю из Ярославля письмо, из которого узнаю, что он уже развернул бурную деятельность.

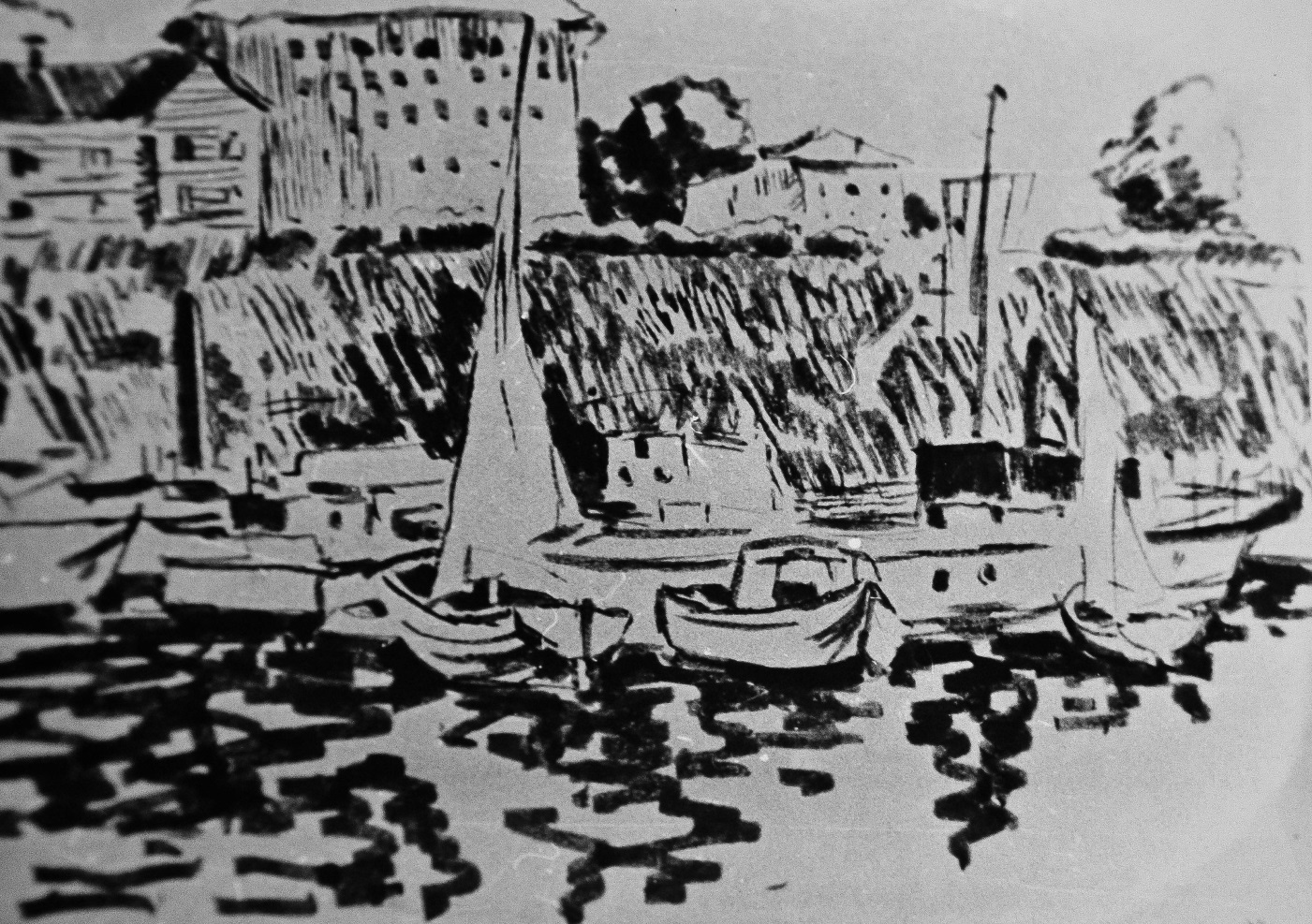

«Помимо беготни, связанной с получением гражданских документов, – сообщает он,– оформляюсь в Дом народного творчества. Ходил в Художественное училище, говорят, на данный момент мест нет – друг на дружке сидят. Поэтому записался на курсы в пединститут, где имеется отделение по живописи. К лету будет ясно, куда поступать. В перерывах между беготнёй самостоятельно занимаюсь рисованием. Дома «отрыл» акварельные краски. Не знаю, каким чудом сохранились и откуда взялись. Неважные, но писать можно. Рисую тушью, карандашом, акварелью. Акварелью три зимних пейзажика

сотворил: 1. Зимний вечер (солнце, облака). 2. Полдень (солнце). 3. Пасмурное утро.

Тушью сделал уличные зарисовки, карандашом – портретные наброски отчима.

Все армейские работы, а также репродукции развесил по стенам. Полкомнаты «отнял» для своей мастерской. Накупил кистей разных калибров. Атаковал книжные магазины, приобрёл восемь книг по живописи. Масляные краски пока не беру – нет условий писать.

Фиксировать свои впечатления в связи с переменой жизни воздержусь, пока не съезжу в Москву, куда на днях собираюсь: передам Иринке (сестре Сёмина) пакет с рукописями Мефодия. Надеюсь, она будет моим гидом в Москве, если время позволит.

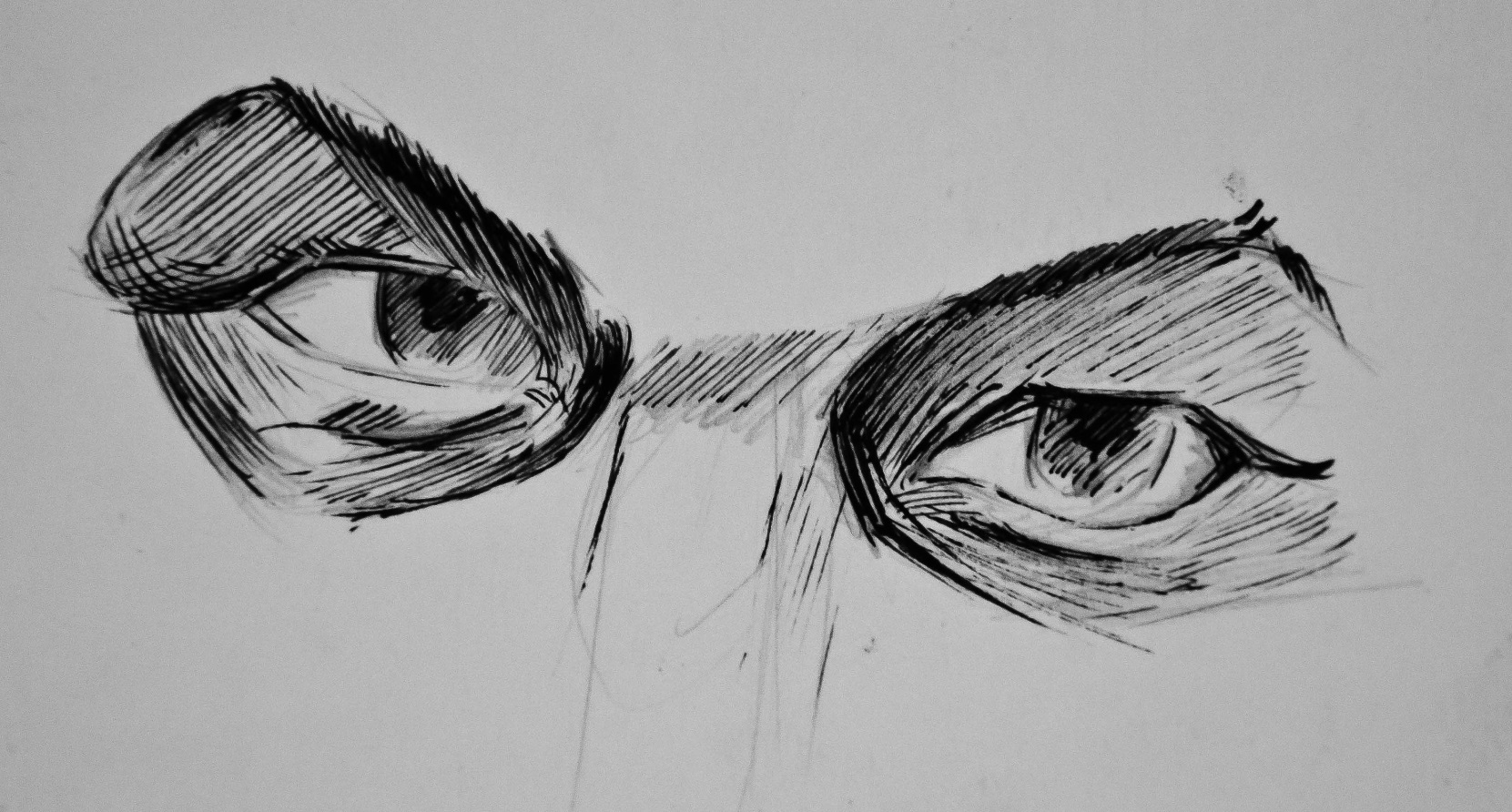

Понимаешь, твои глаза в моих (перед отъездом он рисовал мои глаза) до сих пор «торчат» и, кажется, смотрю я через твои глаза, как через очки. Не иначе, ты гипнотезёр.

Привет ребятам. Юре Травкину передай много-много благодарностей – душа человек. И пусть не обижается, что пока не пишу».

Постскриптум.

Лебедев поступил в Ярославское художественное училище. А как только я демобилизовался, то, в первую же весну, пригласил его на лето поработать в нашей геологической партии. Он приехал и ходил со мной в маршруты. В одном из них мы выявили молибдено-висмутовое рудопроявление. Об этом я поведал в своей книжке «Житейские фрагменты из полевой жизни геолога». Тогда он много сделал акварельных этюдов. И на следующий год снова приехал к нам уже с товарищем-студентом. В тот раз я снова убедился, что каждый художник изображает мир по-своему, даже если рисуют они одновременно одно и то же. Так делали часто Валера и его сокурсник Слава.

Рисунки В. Лебедева

Автопортрет

Бабушкины сказки

Автопортрет

Лебедев в промежутке между маршрутами и работами над этюдами соорудил с помощью плотницкого топорика на берегу реки Каратал десятиметровую вышку, наверху читал вслух философские трактаты Монтеня, восхищаясь им. Оказывается, Валера вообще книги читает только вслух.

Участвовал Лебедев и в инженерно-геологических изысканиях в горах Заилийского Алатау, где маршруты совершались верхом на лошадях. Однажды, чтоб удивить меня и мою семью, он заявился с друзьями в триконях и на лошадях прямо во двор, где мы снимали квартиру, проехав верхом через весь город. Хозяйка пришла в ужас от того, что её двор превратился в конюшню.

Во второй свой приезд, когда мы лагерем стояли в Тургеньском ущелье и познакомились с соседями – ихтиологами, разводившими там форель, Лебедев охотно навещал их и часами слушал органную музыку Баха, записанную на пластинке. У него тогда была депрессия. Ему вдруг показалось, что писать этюды вовсе не надо. Можно легко обходиться без них.

Помню, он сидел на походном стульчике, держа в правой руке небольшую (1,5 х 1,5см) рамку. На коленях находилась палитра со следами многоцветных красок. Лебедев увлечённо передвигал рамку по палитре и внимательно разглядывал изображения внутри рамки. «Эврика! – воскликнул он, привлекая моё внимание. – Смотри, вот она картина, а вот и другая. Чем не этюды, чем не варианты готовых картин? Бери кисть и пиши!» Внутри рамки по мере передвижения её по палитре, действительно, в кадрах появлялись и сменяли друг друга разные изображения картин. Осмысление увиденного постоянно работало внутри его сознания. В этом было отличие Лебедева от других.

…Песчаные степи и особенно горы с белоснежными вершинами произвели на Лебедева такое неизгладимое впечатление, что ему захотелось пожить на юге Казахстана.

Мои коллеги-геологи через знакомых помогли ему перевестись из Ярославля в Алма-Атинское художественное училище, которое он успешно окончил и был направлен в Караганду в драматический театр художником-декоратором. Но затосковал вдруг по родине и уехал в Россию, где растворился в необъятных её просторах, будучи уже профессиональным художником.

«Знаковые» дни

«Знаковые» дни – это дни календаря, но не те, которые обозначают официальные праздники, и даже не субботы и воскресения, когда гражданские люди отдыхают. Каждый солдат под «праздником» понимает что-то своё. Мои же «знаковые» дни были связаны только со встречей с любимой мной женщиной, ставшей перед самым призывом в армию законной женой. И всё, что отныне связывало меня с ней, было отмечено в календаре красным цветом. «Красными» были дни получения от неё писем. А их я получал с удивительной точностью – каждую неделю по письму. В общей сложности чуть более 150 писем. Эти дни у меня в календаре обрамлены красным окоёмом. Это были незабываемые дни. Дни, наполненные трепетным ожиданием и замиранием сердца, когда почтальон – рядовой Лезный – вынимал из своей корреспондентской сумки проштампованные прямоугольники писем и раздавал их лично в руки адресатам. Почти выхватываешь из его рук этот прямоугольный конверт и поскорее удаляешься в укромное место, чтобы остаться наедине с весточкой от любимой, чтобы увидеть правильный, почти ученический почерк, в котором знакома каждая буковка. За долгое время разлуки с любимой эти буковки стали родными. Ведь сколько раз ты достанешь это письмецо и прочтёшь, и поцелуешь, пока не получишь через неделю следующее, а это припрячешь вместе с другими, полученными прежде. И неважно, что слова в каждом письме почти одни и те же, лишь разбавлены какими-то суетными событиями, тебе дороги слова, которые заключают в себе желание видеть тебя, тоску по тебе. И то, что ты очень нужен и любим человеком, который тебе тоже нужен и тоже тобой любим. А то, что слова одни и те же, так это здорово! Это значит, что любовь не остыла, и она постоянна, как эти постоянно употребляемые слова. Так что 150 дней «красных» из общих 1095 дней армейских, благодаря только письмам, полученным от любимой – это уже прекрасно! Ведь это одна седьмая всей службы! А фотография, которая у тебя находится рядом с сердцем – не есть ли праздник, хотя и наводящий на грустные мысли о разлуке и о том, что твоя любимая далеко, хотя образ её у тебя под сердцем. Она всё равно с тобой. И сколько раз ты при первой возможности окидываешь взором её, не говоря о тех моментах, когда ты, находясь в уединении, внимательно разглядываешь, шепчешь тёплые слова и целуешь образ любимой, запечатленный на фотке.

Прошло немногим более года службы и первые, уже по-настоящему «красные» дни, наступили для меня. Это когда моя любимая приехала ко мне в часть. Я очень этого ждал и по-своему готовился к предстоящей встрече.

Я заранее выписал время прибытия всех поездов из Москвы в Дзержинск. Ежедневно их проезжало через город пять. Наиболее подходящими были рейсы: «Москва – Пермь», прибывающий в 18.43 час, и «Ленинград – Горький», прибывающий в 19.57. Но не это было главным. Главное заключалось в другом. Обычно солдатам, к которым приезжают близкие родственники, на встречу выделяют трое суток. Меня это не устраивало. Ведь моя жена приезжала из далёкого Казахстана из Алма-Аты. И не проездом, а специально ко мне. Она взяла отпуск именно для того, чтобы побыть со мной, а не просто навестить. Это меня и радовало, и озадачивало. Как преодолеть армейские препоны? Насколько мне было известно, трое суток дают на встречу с родственниками даже людям, заключённым под стражу, а я как-никак выполняю почётный долг перед Родиной. Поэтому я мысленно представлял диалог с моим непосредственным шефом в разных вариантах:

– Товарищ майор, ко мне собирается жена.

– Совсем?

– В отпуск, товарищ майор.

– Когда?

– К празднику. Я хочу узнать, насколько меня отпустят?

– Она надолго собирается?

– Дней десять пробудет.

– Дня четыре получишь, хотя всё зависит от нас.

– Товарищ майор, она за четыре тысячи километров сюда приедет.

– Хоть за десять.

Второй вариант начинался так же, а ответ его представлялся таким:

– На десять суток не получится, а всё-таки что-нибудь можно сделать, хотя бы отпускать тебя на ночь.

– Спасибо, товарищ майор, я знаю, что от вас многое зависит.

Третий вариант, по моим предположениям, мог пойти и по более «душевному» руслу:

– Откуда она приедет?

– Из Алма-Аты.

– Далеко… далеко… Попутно что ли заедет?

– Нет, специально ко мне.

– Соскучилась, значит? И всё-таки лучше бы тебе самому поехать в отпуск. Расходы у неё большие будут.

– Так ведь отпуск-то мне не объявлен?

Майор: – Подожди немного, вот подготовимся к Новому году, тогда что-нибудь придумаем.

…От такого варианта я мысленно подскочил до потолка.

Помимо майора, я обратился к капитану:

– Товарищ капитан, ставьте, пожалуйста, в эти дни меня через день в наряды.

– Почему так?

– Скоро ко мне приедут гости.

– Если ты хороший солдат, тебя и так потом отпустят.

– Я – плохой.

– Тогда обязательно тебя надо потом поставить в наряд. Я всегда так делаю.

– Это не мне надо, товарищ капитан. Это для гостей надо. Ведь я не прошу себе продлённое увольнение, товарищ капитан.

– Всё равно.

И вот, наконец, четвёртого декабря состоялся заветный разговор. Именно в этот день при снежном буране три раза сверкнула молния и прогрохотал гром. Зимой я такого не наблюдал. Привожу дословно наш разговор:

– Товарищ майор, ко мне приедет жена.

– Когда?

– Скоро. На сколько меня отпустят? Она будет дней десять.

– Ну, на десять дней мы тебя не отпустим,

– Знаю.

Майор: – Ты её устрой, подготовь место, где можно встретиться.

– Я думаю, в гостинице.

– В гостинице дорого.

– Ну и что же?

– Зачем в гостинице?

– А где ещё?

– Есть одна особа.

– Можно, на худой конец.

– Зачем на «худой»?..

И он позвонил, разыскал эту особу и договорился.

…Удача улыбнулась мне. Накануне приезда жены пришло извещение о переводе на сумму 500 рублей из экспедиции, где я работал до армии. Это была премия за месторождение подземных вод, в разработке которого я принимал участие. Даже странно, каким образом у геологов оказался адрес моей воинской части. Но факт есть факт. Я заказал номер в гостинице. И вот иду к поезду для встречи своей любимой. Сегодня 23 декабря. Ровно неделя до Нового года.

Майор, мой непосредственный штабной шеф, сказал: «Пусть твоя жена живёт, сколько хочет в гостинице, если ты решил поселить её там. Ты будешь на ночь ходить к ней». Но кроме шефа есть ещё старшина, есть другие командиры, и есть ещё солдаты, у которых сейчас «карантин». Никому нет увольнения. Не положено. Перед ними-то мне и было неловко, стыдно. Может, не было бы стыдно, если бы к другому солдату не приехала жена. Ведь его-то отпустили всего на трое суток, положенных в таких случаях.

Но, как я упоминал выше, судьба улыбнулась мне. И вот я иду по улице, вначале широкой, а потом зауженной: с одной стороны парком, а с другой – временной загородкой под «ярмарку». Времени до прихода поезда ещё много. На западе, хотя и было темно, но почему-то ещё светлело сквозь воздушный серовато-сизый мрак оранжево-сиреневое закатное явление. Кругом стояли дома с уже кое-где освещёнными окнами. Но мысли мои почему-то были в степи, где после захода солнца вот также становится одиноко и даже страшновато. «Один в степи», – именно такие ассоциации навевают на меня сумерки. Наверное, потому что именно там, находясь в одиночестве, я когда-то смог наиболее ярко прочувствовать и осознать состояние послезакатного момента в природе. Хотя сейчас я уж никак не одинок. Вокруг меня город. И я иду на встречу поезда, в котором прибывает любимая жена. Но почему-то, опять же вопреки всему, вспомнилась первая школьная любовь, которая проявлялась под звуки «Брызг шампанского», слетавших с пластинки, которую мы крутили при встречах у неё дома и страстно целовались… и только. На то она и школьная любовь. Вот ведь какая неуправляемая человеческая мысль. Она появляется неожиданно и совершенно не поддаётся логике. Иду встречать жену, а вспоминаю «цыганочку» – свою школьную пассию, которая влепила мне однажды пощечину, и я шёл домой, от обиды рыдая так, как никогда уже потом не рыдал в своей жизни из-за женщины.