Полная версия:

Экономика Казахстана. Мифы и реальность

В вышеприведенном примере с такси водитель завышает цену, справедливо считая, что командировочному человеку легче расстаться с деньгами, ведь ему специально выдают дополнительные деньги на жизнь в другом городе. Клиент принимает завышенные цены, ведь его доходы на период путешествия выше, чем его обычные личные траты. В итоге вырастает стоимость услуг такси для всего города – появляется искусственная, неэкономическая по своей природе инфляция, обусловленная исключительно деформированным поведением, которое сформировано неверным восприятием.

Мышление в номинальных долларах, битва за долларовые доходы ведут к тому, что население себя обкрадывает в реальном выражении.

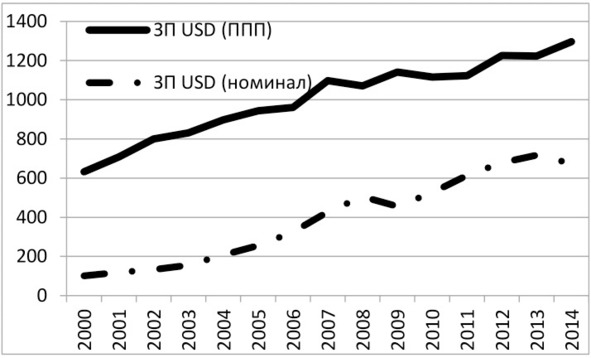

Ниже приведена динамика роста заработных плат по паритету покупательной способности и по номинальному курсу.

Здесь видно, что в 2000 – 2003 годах при небольшом росте номинальных долларовых заработных плат заработные платы в долларах по паритету покупательной способности растут довольно быстро. И наоборот: при быстром росте номинальных заработных плат в долларах по паритету покупательной способности рост замедляется.

В 2009 – 2012 годах реальные заработные платы в долларах чуть-чуть падали, в то время как номинальные выросли почти на 50%.

Есть радостная новость, что по паритету покупательной способности средняя заработная плата в Казахстане в 2014 году не 717 долларов США, а целых 1296 долларов. То есть уровень зарплаты среднего казахстанца позволяет жить так же, как и жителю США с доходом в 1296 долларов в США, и она выросла по сравнению с 2013 годом (1223 доллара), несмотря на девальвацию. Есть вторая причина для радости. ВВП Казахстана в долларах по паритету покупательной способности (реальный ВВП) никогда значительно не падал, несмотря на все девальвации.

Показатель курса по паритету покупательной способности настолько важен для реального сопоставления экономик, что в мире даже принят неофициальный, но весьма популярный «индекс бигмака». «Реальный, или паритетный, курс» в этом случае пересчитывается через стоимость бигмака в разных странах (где есть «Макдональдс», естественно). Предполагается, что технологии «Макдональдс» и методика ценообразования одинаковы в разных странах, так что разница в конечной цене отражает разницу в стоимости продуктов, электроэнергии, аренды, заработной платы, коммунальных услуг – всего инфраструктурного комплекса, таким образом заменяя сложные макроэкономические вычисления цен потребительской корзины.

Заключение

Номинальный курс – это сиюминутный, биржевой курс, который формируется под действием краткосрочных факторов и может меняться в течение дня под действием политики Национального банка. Это относится к любым валютам. Швейцарский франк 15 января 2015 года упал по отношению к доллару на 16%, евро ослабел на 23% по отношению к доллару всего за год (март 2014 – март 2015). Американский доллар в 2011 году стал слабее за год на 15%, а за девять месяцев 2014 – 2015 годов усилился на 25% по отношению к корзине других валют. В мире полно историй номинальных девальваций и усилений всех валют, это такой же рынок, который взлетает и падает.

Курс по паритету покупательной способности является менее подвижным – он отражает глубинную структуру экономики и не меняется так быстро. В паритете покупательной способности заложены более серьезные факторы, которые меняются в более длительном промежутке времени: доходы населения, институциональная организация рынка, структура потребления.

Номинальные величины для оценки экономик не имеют особенного смысла, кроме вопросов, связанных с потоками капитала, внешним долгом, торговыми операциями. Эти показатели измеряются в валюте и отражают обмен и потоки наличности (имеются в виду не физические бумажные доллары, разумеется, но именно транзакции). Деньги ведь являются инструментом удовлетворения потребительских нужд, мерилом количества и качества потребляемых товаров и услуг. Поэтому показатели экономик сравниваются не по номинальным величинам, а по паритету покупательной способности. Китай сегодня считается крупнейшей экономикой мира, хотя в номинальном выражении он далеко не самый крупный. Товаров и услуг в Китае производится и потребляется больше всего в мире – это реальность, а то, что цены на них ниже и номинально ВВП меньше, – это манипулирование цифрами.

Надеюсь, читатель в полной мере осознал, что рассуждения о номинальных показателях зарплат, доходов, ВВП в долларах США являются с профессиональной точки зрения бытовыми и никакого отношения к реальной экономике не имеют.

Курс по паритету покупательной способности вбирает в себя и неторгуемый сектор, присущий только данной стране, в то время как номинальный управляет относительными ценами на товары и услуги только в торгуемом секторе.

Наиболее значительная часть трат не привязана напрямую к номинальному курсу, более того, она вообще не привязана к нему. Цены на коммунальные услуги, прибыльность бизнеса, стоимость билетов в кино, цены в ресторанах, прачечных, аренда недвижимости никак не связаны с номинальным курсом – они определяются потребительским поведением, уровнем реальных тенговых доходов населения, какими-то внутренними традициями. Помните о цене на услуги такси в Астане и почему она в разы выше, чем цены в других городах?

Я остановлюсь на связи, а вернее, ее отсутствии, между номинальным курсом и уровнем жизни в отдельной теме, в разделе мифов. Эта вредная дилетантская точка зрения заняла незаслуженно значительное место, превратилась в устойчивый миф, который влияет на общественные настроения, поведение, а уже они, в свою очередь, оказывают мощное влияние и на проводимую экономическую политику. Для удовлетворения популистских лозунгов проводится политика сильного тенге, которая позволяет рапортовать о высоких номинальных показателях некоей виртуальной экономики, разрушая при этом реальное производство.

Расхождение между номинальным курсом и курсом по паритету покупательной способности может сохраняться довольно долго, ведь оно определяется неторгуемым сектором экономики, который невозможно перепродать, как невозможно перепродать отдых в Альпах или катание на Чимбулаке. Разница заключается в том, что природные особенности невозможно создать, но искусственно удешевлять неторгуемый сектор в целом вполне возможно. Такое занижение, или, в наших терминах, искусственное поддержание разницы между номинальным и паритетным курсом, дает конкурентные преимущества экономике. Люди и бизнесы начинают находить выгоды в этом.

Есть значительное количество пенсионеров из развитых стран, которые переезжают жить в страны Африки, Юго-Восточной Азии, Азии. Получая доходы на родине в долларах или евро, они пользуются местными услугами, неся расходы в местной валюте, и живут лучше, чем в родной стране.

Бизнесы переносят свои производства в такие страны. Прибыль можно получить, если включить цены неторгуемого сектора в себестоимость товара, а уже сам товар продать по мировым ценам. Другими словами, нужно размещать производства в странах с дешевой инфраструктурой, а товары продавать не по низким местным ценам, а по высоким мировым. В таком случае себестоимость формируется по паритетному курсу, а доходы – по номинальному. Чем выше разница между этими курсами, тем выше прибыль и выше стимулы для переноса производств. Деиндустриализация, то есть перенос производств, а также миграция колл-центров и других аутсорсинговых услуг из США и Европы в Азию связаны именно с выгодами от разницы между номинальным курсом и курсом по паритету.

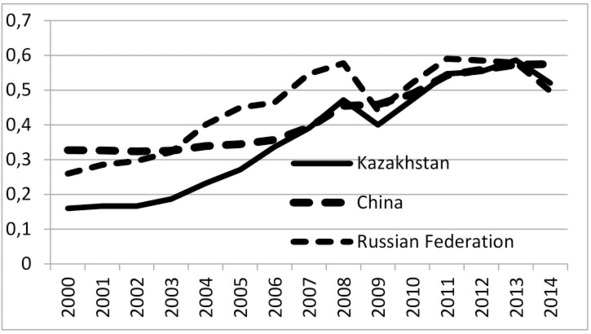

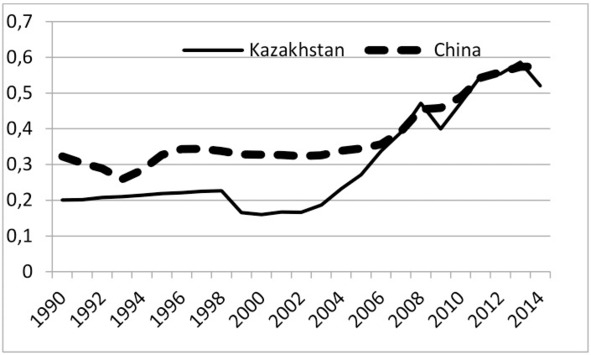

Посмотрим на коэффициент паритета покупательной способности, то есть во сколько раз номинальный курс превосходит курс по паритету.

Я привел данные и по России, и по Китаю.

Если с 1999-го по 2003 год номинальный казахстанский доллар соответствовал по покупательной способности шести-семи американским, то сейчас он соответствует всего 1,7 доллара.

В стране в 2004 – 2008 годах происходила огромная реальная долларовая инфляция в неторгуемом секторе экономики, то есть себестоимость внутреннего производства товаров в стране выросла в три раза за пять лет. После небольшого перерыва она продолжалась, но меньшими темпами.

Здесь хотел бы прокомментировать, что Китай целенаправленно поддерживал заниженный курс юаня на протяжении долгих лет. Это стало даже предметом торговых войн и политического давления на Китай.

Казахстан же, едва оправившись от структурного кризиса 90-х, за три года, с 2004-го по 2007-й, привел паритет к уровню Китая.

Номинальный курс и курс по паритету покупательной способности отражают соотношения цен в торгуемом секторе и цен в целом по экономике. Тем не менее номинальный курс также мало нам говорит о реальном соотношении цен и в торгуемом секторе, потому что цены на товары постоянно меняются в каждой стране, у каждой страны есть своя инфляция, своя валютная политика, свои кризисы и взлеты.

В связи с этим возникает понятие индекса реального эффективного обменного курса, который в конечном итоге влияет на торговый баланс.

Индекс реального эффективного обменного курса

Номинальный курс зависит не только от собственного торгового баланса, то есть от торговли товарами, но определяется общим балансом от перемещения товаров, услуг и капитала (финансового счета). При этом сравнение цен на производимые товары в разных странах происходит через номинальный курс. В связи с этим номинальный курс может создавать системные и длительные перекосы в ценах на товары, что влияет на конкурентоспособность отечественного производства.

На финансовом рынке реакция на притоки и оттоки капитала практически мгновенная, решение об изменении цены денег (процентных ставок) немедленно влияет на движение средств в финансовой системе. На развитых рынках даже ожидания таких решений определяют такие потоки, то есть изменения наступают ДО изменения цен.

На товарных рынках реакция существенно слабее, но в масштабах экономической и валютной политики тоже достаточно быстрая – от нескольких месяцев до нескольких лет. Это связано с меньшей скоростью торговли, заключения сделок, бизнес-циклов и торговых циклов. При возникновении разницы между ценами из-за неравновесности номинального курса бизнесу необходимо заключить контракты, доставить товар, донести до покупателя и продать его – это требует времени, соответственно, в экспортно-импортных операциях реакция будет проявляться в течение нескольких лет. Подчеркну, что стоимость товаров в странах – торговых партнерах меняется вне зависимости и без контроля со стороны Казахстана – это результат внутренней денежной и экономической политики каждой страны. То есть никакая страна не может влиять на цены производителей других стран, она может просто учитывать изменения их цен в своей политике обменного курса.

В страну может притекать множество иностранных инвестиций, например, в фондовые рынки или от нефти, и этот приток вызовет номинальное укрепление валюты. Однако такое укрепление ухудшит положение отечественных производств, ведь импортная продукция подешевеет. Для оценки изменения конкурентных преимуществ производителей товаров, то есть конкурентоспособности реального сектора экономики, применяется индекс реального эффективного обменного курса.

Возникает ситуация, в которой номинальный курс определяется гораздо большим количеством факторов, чем цены на товары, а значит, движения номинального курса могут ухудшать или улучшать относительную конкурентоспособность реального, то есть производственного сектора – торговую позицию.

Для оценки относительного улучшения или ухудшения торговой позиции реального сектора используется индекс реального эффективного курса валют. Детальная методика вычисления этой величины есть на сайте Национального банка, но в целом картина следующая. Выбирается базовый год, относительно которого начинается сравнение улучшений или ухудшений торговой позиции через сравнение цен в этой стране с учетом номинального обменного курса и ставок инфляции.

Далее для каждой страны в отдельности вычисляются изменения номинальных курсов с учетом инфляции в этой стране, а затем все сводится с учетом веса (доли) каждой такой страны во внешней торговле Казахстана.

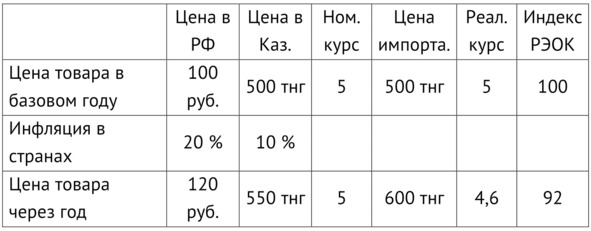

Поясню на примере определенного товара. Допустим, в базовом году курс тенге к рублю составляет 5 тенге, товар в России стоит 100 рублей, а в Казахстане он стоит 500 тенге. Предполагается, что в базовом году все находится в равновесии, то есть реальный курс равен номинальному и равен 5 тенге за доллар. Через год ситуация изменилась: инфляция в России составила 20%, а в Казахстане 10%, то есть в России этот товар стоит теперь 120 рублей, а Казахстане он же стоит 550 тенге. Реальный обменный курс, то есть тот курс, при котором цены на эти товары должны сравняться, теперь составляет 4,6 тенге за российский рубль, а номинальный остался равным 5. Соответственно, РЭОК стал равен 92 (4,6 разделить на номинальный в 5 тенге за рубль). Снижение РЭОК означает улучшение позиций казахстанских производителей по сравнению с предыдущим годом, то есть рост конкурентоспособности реального сектора отечественной экономики.

Казахстанские товары, продаваемые в России за 120 рублей, приносят продавцу 600 тенге при конвертации по номинальному курсу в 5 тенге за рубль. На внутреннем рынке они стоят всего 550 тенге. Для российских товаров наш рынок неинтересен – если продавать на нем свои товары по 550 тенге, то в рублях по номинальному курсу цена составляет 110 рублей вместо 120.

Результат: российские товары дорожают на казахстанском рынке. Казахстанские товары текут в РФ, отечественное производство растет.

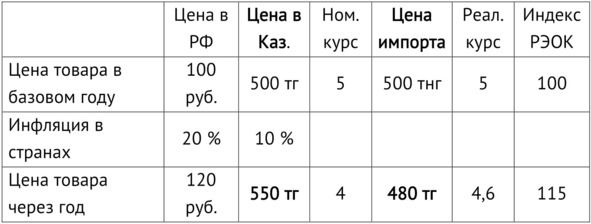

Если же номинальный курс через год стал равен 4 тенге за рубль, то ситуация становится обратной. Теперь уже российский производитель идет на казахстанский рынок с солидным запасом прочности: продавая свой товар по 550 тенге и конвертируясь по номинальному курсу, он получает 137,5 рубля вместо 120. И наоборот, казахстанский производитель, продавая товары на российском рынке за рубли, после конвертации по номинальному курсу получит только 480, а не 550 тенге. Значение РЭОК в таком случае вырастает до 115 (4,6 – реальный обменный курс разделить на 4 тенге к рублю номинального курса).

Результат: импорт выгоднее, он заходит на рынок, вытесняя собственное казахстанское производство.

В реальности, разумеется, индекс РЭОК считается по целому набору товаров, входящих в товарооборот, причем берется товарооборот за последние три года. Как уже говорилось выше, реакция товарных рынков на изменение конкурентоспособности производств и экономик проявляется в течение нескольких лет, поэтому в годовом периоде могут быть нехарактерные всплески.

Индекс РЭОК считается как по отношению к отдельно взятой стране, так и по отношению к группам стран. В Казахстане отдельно вычисляется индекс РЭОК с учетом и без учета торговли нефтью. Понятно, что внешняя торговля нефтью дает мало информации об относительной конкурентной позиции производителей Казахстана по сравнению с другими странами – мировой рынок нефти унифицирован и не зависит от относительных обменных курсов и внутренней эффективности участников рынка.

Понятно, что если индекс РЭОК постоянно меняется от некоего равновесного в одну и ту же сторону – больше 100 или меньше 100, то это значит, что чье-то производство системно находится в более конкурентных условиях относительно базового года, потому что номинальный курс постоянно ниже или выше реального эффективного обменного курса. Такое постоянное ценовое преимущество, создаваемое исключительно обменным курсом, валютной политикой не может не трансформироваться в долгосрочный выигрыш. Это как два сопоставимых бегуна, один из которых отягощен ношей. Влияние индекса РЭОК на экономику я покажу в последующих главах, здесь ограничился только понятийным аппаратом.

Номинальным курсом обмена валюты можно и нужно управлять. Методы и принципы этого управления различны, и нам необходимо в них детально разобраться.

Политики управления обменным курсом

Есть три способа управления курсом: номинальный курс либо устанавливается регулятором, либо определяется рыночным способом, либо управление происходит смешанным образом – установлением валютного коридора.

Режим фиксированного обменного курса

В режиме фиксированного обменного курса регулятор сам определяет, какой курс является оптимальным и эффективным для экономики, а рынок принимает его. Проблема в том, что рынок может его не принять.

Если рынок считает, что курс слишком низкий, например 100 тенге за доллар, то он начинает активно покупать валюту и продавать тенге, и тогда регулятор должен быть готов продавать валюту по такому курсу всему рынку, тратя свои золотовалютные резервы. Упорствуя в удержании курса, можно задействовать нерыночные механизмы типа принудительной продажи валюты экспортерами, ограничений на покупку валюты только под импортные контракты, ограничения на работу обменных пунктов ну и полный запрет на хождение валюты в стране, как было в СССР.

Если рынок считает, что курс слишком высокий, например 500 тенге за доллар, то он начинает активно продавать валюту, покупая тенге. Регулятор должен быть готов покупать валюту и хранить ее в своих золотовалютных резервах. В этом случае поддержание заниженного номинального обменного курса упрощается.

Во-первых, местная валюта нужна только на местном рынке и использовать ее можно только здесь: либо потратить, либо инвестировать с прибылью, но возможности инвестиций ограничены местной экономикой. В общем, купить-то местную валюту можно, но что с ней потом делать? Во-вторых, чтобы продавать валюту долго, нужно ее откуда-то брать, то есть иметь источник поступлений или доходов из-за границы. Таких источников и доходов обычно в стране немного, и это компании-экспортеры, при этом регулятор в целом имеет неограниченный запас местной валюты, потому что он сам же ее выпускает. Так что удерживать заниженный номинальный курс можно довольно долго и без особых проблем.

Свободно плавающий обменный курс

В режиме свободно плавающего обменного курса стоимость валюты определяется рыночным способом, и регулятор напрямую не вмешивается в этот процесс.

Здесь надо подчеркнуть, что такой режим в принципе может применяться только крупнейшими экономиками, чья валюта сама является резервной. Все легенды о том, что это самая эффективная политика, являются мифами, которые продаются в развивающиеся страны и подрывают проведение ими собственной нормальной монетарной политики. Это важно понимать. Хочу отметить, что сама политика не заговорщическая – она является следствием объективной реальности, по мере роста экономики она становится единственно возможной. Опережающее навязывание ее странам, которые объективно не доросли до нее, – вредная тенденция.

Номинальный обменный курс определяется потоками экспорта, импорта и инвестиций, или, правильнее, – капитала или финансовыми потоками. В теории предполагается, что разница в ценах на разных рынках приводит в движение товарные рынки, которые, в свою очередь, формируют колебания спроса на валюты торговых операций и их предложения, а уже эти потоки формируют справедливый номинальный курс валют.

На практике нужны дополнительные условия, и самое главное – это наличие рынка совершенной конкуренции, о котором разговор пойдет дальше. Здесь коротко скажу, что такой рынок характеризуется наличием большого количества игроков, ни один из которых не может в одиночку повлиять на цену. То есть должно быть множество импортеров и экспортеров с различной сезонностью и длительностью делового цикла валюты, и каждый из таких игроков должен быть небольшим по сравнению с объемом рынка. Это значит, что сам рынок должен быть гораздо больше, чем объемы экспортно-импортных товарных операций, то есть валюты на руках должно быть очень много – она сама должна стать ценностью.

То есть валюта должна быть не просто промежуточным средством для товарного обмена, она должна быть в рынке как самостоятельная ценность, на счетах финансовых учреждений, людей, бизнесов. Когда начинается перекос в сторону ее укрепления, у частного финансового сектора должно быть ее много, чтобы начать ее продавать; если она ослабляется, то частный финансовый сектор должен быть готов ее покупать. Покупать и продавать не потому, что она нужна для товарного обмена, не для того, чтобы экспортировать ее или импортировать, но для того, чтобы получить прибыль позднее. Валюта сама должна быть товаром.

Без наличия конкурентного рынка, без отношения к валюте как ценности самой по себе, на которой можно сделать прибыль, используя ее сиюминутные укрепления и ослабления, то есть без ее наличия у огромного количества иностранных игроков, свободного плавания валюты не получится. Вернее, получится, но тогда ее курс станет заложником отдельных крупных игроков или групп игроков, у которых возникнет соблазн манипулировать валютой, а значит, и целой экономикой в своих целях.

Соответственно, политика свободно плавающего обменного курса превращается в политику управления ценностью самой валюты как товара. В этой связи номинальные обменные курсы становятся следствием политики управления ценностью валюты. Регулятор не напрямую назначает цену одной валюты по отношению к другой, но формирует выгоды от покупки валюты различными участниками. Относительные выгоды формирует номинальный, свободно плавающий обменный курс, транслирующийся в относительные цены, экспорт-импорт, инфляцию и экономику в целом.

Понятно, что, когда валюты в мире много, когда ее значительная часть находится не под контролем эмитента, а в частных руках по всему миру, назначение ее стоимости изживает себя как инструмент политики – он становится просто невозможным к реализации. Рынок и рыночные силы становятся больше, чем возможности регулятора-эмитента.

Не буду погружаться дальше в истоки, почему и как так произошло, отмечу только, что ситуация возникла после отмены золотого стандарта и с неизбежностью привела к текущему состоянию. С практической точки зрения необходимо принять эту реальность, а главное – понимать ее внутренние движущие силы.

Для этого еще раз подчеркну, что для политики свободного плавания валюты необходим рынок валюты как отдельной, самостоятельной ценности, причем этот рынок должен быть глобален для самостоятельной стабильности либо защищен от нападок со стороны глобальных финансовых игроков.

О том, что это не простые слова и я не сгущаю краски, говорит опыт азиатского кризиса 1998 года. Политика свободно плавающих курсов в один момент обрушила фондовые рынки и экономики стран Юго-Восточной Азии после массового выхода капитала с этих рынков. Эти валюты были интересны финансовым институтам для временного зарабатывания на них; когда интерес пропал или в результате того, что несколько крупных инвесторов начали выход из них, все рухнуло. Такого не может произойти с британским фунтом, йеной, евро, долларом и, в скором времени, с юанем. Будучи резервными, они легли в основу мировой экономики, в резервы национальных банков, инвестиционные портфели финансовых институтов по всему миру – стали важны не только собственным эмитентам и экономикам, они стали ценностью сами по себе.

Показательна политика Китая в монетарной сфере. Он сохраняет жесткое регулирование и не вводит свободное плавание юаня, несмотря на критику. Развивая двусторонние своп-соглашения, прямые двусторонние обмены, он сначала наращивает долю юаня, делая его нужным и важным, вплетая его в мировую систему, раздавая его национальным банкам, де-факто проникая в систему резервных валют. Китай создает тот самый конкурентный рынок, закладывает ценность юаня как валюты самой по себе. Свободное плавание будет введено позже, когда юань станет действительно ценностью, распределенной по ключевым экономикам. Требования МВФ обратны – сначала свободное плавание, а потом признание валюты резервной. Формально вроде требования логичны, но по факту выполнение этих требований закрывает путь к статусу резервной валюты. Введение политики свободно плавающего курса при отсутствии условий для рынка совершенной конкуренции – большого числа игроков, наличия у них значительных запасов валюты, низкой концентрации по держателям валюты – делает валюту уязвимой, она легко сбивается, и разговоры о резервном статусе откладываются на десятки лет.