Полная версия:

Экономика Казахстана. Мифы и реальность

Все вышеперечисленное является рынками, но с разными особенностями, поэтому и политика регулирования и развития таких рынков очень разная. Традиционно применяемая в Казахстане внутренняя экономическая политика исходит из двух крайних моделей: совершенная конкуренция и монополии, хотя основная экономика лежит как раз между ними. Для эффективной экономической политики необходимо понимание особенностей рынка и правильный выбор модели регулирования.

Характеристики рынков

В олигополии рынок состоит из нескольких крупных продавцов услуг, которые могут удовлетворить значительную часть имеющегося спроса. Это рынок не множества продавцов и покупателей, а рынок ограниченного количества продавцов, и его особенностью является то, что в нем есть много неэффективности, которая не исчезнет сама собой. Цены на таких рынках не приходят к равновесию в результате конкуренции, они остаются завышенными, и спрос не удовлетворяется в полной мере.

Можно с уверенностью говорить о завышенных ценах, потому что в принципе олигополия всегда приводит к такому состоянию, кроме редких случаев самоубийственной конкуренции (cut-throat competition) и ценовых войн. Однако такие периоды относительно недолги и редки, и олигопольные рынки быстро восстанавливаются опять выше равновесных цен. Кроме того, можно с уверенностью говорить о завышении цен на некоторых рынках, сравнивая их с другими странами.

Хочу подчеркнуть еще один важный момент: завышение цен в олигополии происходит не от злой воли, подлости или нечестности участников, ценовые сговоры и картельные соглашения здесь ни при чем. Завышение цен происходит по самой природе бизнеса, целью которого является максимизация прибыли – это базовый закон поведения бизнеса. В связи с этим на разных рынках участниками применяется разная стратегия. То есть сама структура рынка системно приводит к определенному несовершенству вне зависимости от побуждений участников.

Рассмотрим, чем же отличаются стратегии игроков на рынке совершенной конкуренции и олигопольном.

На рынке совершенной конкуренции ни один игрок не может изменить рыночные цены – они для него являются данностью, заданным параметром, значит, единственной его стратегией развития остается сохранять цены чуть-чуть ниже рыночных: чем большую скидку он может дать, сохраняя достаточную для себя прибыль, тем больше у него покупателей и тем больше прибыль. В силу того что его цены не влияют на рынок, получать такую прибыль он может долго, пока значительное количество игроков не станут достаточно эффективными и их общие скидки не начнут влиять на рынок. Цены опускаются по мере того, как повышается эффективность все большего и большего количества продавцов, и в итоге всегда становятся минимальными, при которых участники рынка могут выживать с минимальной прибылью и максимальной эффективностью. Эффективные немного зарабатывают, неэффективные меняются – вместо выбывших в гонку включаются новички.

В рынке совершенной конкуренции трудно и повышать цены. Если какой-то участник попытается повысить цену, то покупатели немедленно переключатся на альтернативных поставщиков, и продавец быстро разорится. Надеяться, что другие продавцы согласованно повысят цены, бессмысленно: продавцов тысячи и все они понимают, что повышать цены лучше после конкурента, чтобы не потерять долю рынка. Так что даже при масштабных изменениях цены на рынке совершенной конкуренции меняются медленно: каждый продавец ждет движения по цене от соседа.

В олигопольном рынке ситуация иная. В них есть три-пять-семь участников, которые могут существенно влиять на рынки, они не просто принимают цены – они на них сильно влияют и формируют. Участники знают друг друга, что называется, в лицо, пристально следят друг за другом, сопоставляя, наблюдая и анализируя стратегию конкурентов. Рынок уже в целом поделен и распределен, рыночная информация быстро распространяется, потому что узок круг участников.

Рассмотрим рынок четырех продавцов. Формально в Казахстане это считается конкурентным рынком – никто не контролирует даже трети. На нем сформировалась определенная цена, которая примерно удовлетворяет всех продавцов, доли рынка распределились, и рынок пришел в равновесие. В такой ситуации стратегия понижения цены ниже рыночной для привлечения новых потребителей и увеличения продаж становится неэффективной. Новые потребители для одного участника являются ушедшими от трех остальных, то есть остальные продавцы это немедленно чувствуют. Это не конкурентный рынок, когда вы привлекли тысячу новых покупателей, но они пришли к вам от тысячи других продавцов – ваши конкуренты не чувствуют немедленно своих потерь, да они даже и не знают, что это именно вы понизили цены и переманили покупателей.

На рынке из четырех участников ваше существенное понижение цен и приток клиентов немедленно будут замечены конкурентами, и они почувствуют отток своих клиентов. Естественным их ответным ходом станет такое же понижение цен, чтобы сохранить свою долю рынка. Если ваши конкуренты понижают цены, выравниваясь с вашими, то есть из-за вашего хода в сторону снижения цен, снижаются цены всего рынка. В итоге вы не получаете новых потребителей, зато теперь продаете свои товары дешевле, чем раньше. Причем продажи и прибыль упали не только у вас, но и у всех продавцов.

Конечно, можно предположить, что при более низкой, более доступной цене каждый клиент начнет покупать больше товаров и услуг – то есть общий пирог увеличится. Проблема заключается в том, что неизвестно, вырастет ли потребление, насколько оно вырастет и когда – все это прогнозы и оценки, а потери в продажах и прибылях из-за снижения цен произойдут сразу, здесь и сейчас. Так что, начиная с какого-то уровня, никто не хочет рисковать и начинает бороться не в ценовом аспекте, а по качеству, акциям и т. д.

Но и здесь возникает проблема. На рынке совершенной конкуренции у продавцов есть стимулы внедрять новые технологии, инвестировать в эффективность, потому что это даст вам возможность через год или два получить конкурентное преимущество в виде снижения себестоимости, роста прибыли, роста доли рынка. В рынке олигополии такие стимулы существенно меньше. Каждый продавец внимательно следит за конкурентом: если один начинает внедрять какую-то новую технологию, то и конкурент тоже, скорее всего, начнет делать то же самое. Ситуация повторяется: все инвестируют (тратят) деньги, расстановка сил существенно не меняется, доли рынка остаются прежними, цены не меняются – тогда зачем все начинать и тратить деньги?

Важно подчеркнуть два момента. Во-первых, олигополия или монопсония – это тоже рынки, такие же, как и классический совершенный рынок. Они не хуже и не лучше, они просто другие, с другими механизмами функционирования, со своими особенностями. Нет и не может быть самоцели или великого устремления любой ценой сделать каждый рынок полностью конкурентным. Каждый рынок, в том числе и полностью конкурентный, имеет свои негативные стороны, но есть и позитив. Важно понимать и отдавать себе отчет, с каким именно рынком вы имеете дело, потому что для разных рынков эффективны различные политики.

Во-вторых, структуру рынка во многом определяют объективные географические и демографические параметры. Зачастую это неизбежность, которая не зависит от желания государства, экономической политики, структуры общественных отношений.

Вернемся к практическим примерам. Понятно, что в городе с населением в 100 тысяч человек будет один более или менее большой магазин с торгово-развлекательным центром, один-два крупных тренажерных зала, один-два кинотеатра. Просто потому, что населения не хватает для большего количества. Бизнес таких городов не получит больших скидок при сделках, поскольку физически не может продавать существенные партии товаров, то есть изначально бизнес таких городов, как правило, стоит дальше в цепочке создания ценности от потребителя.

Что произойдет, когда в таком городе вдруг начнется рост заработных плат и доходов? При отсутствии правильного регулирования весь этот рост абсорбируется в прибылях членов олигополии. Если есть один ТРЦ, в котором, как правило, и кинотеатр и детская площадка, то через цены на аренду помещений, билеты, цены на услуги кинотеатра и кафе очень быстро добавочные деньги будут аккумулированы в прибылях нескольких компаний. На классическом конкурентном рынке добавочные доходы ведут к росту продаж и сбережений. Ведь рост цен будет медленным. Каждый бизнес наслаждается новыми продажами, но очень осторожно повышает цены, ведь покупательский бум может пройти мимо. В олигополистической системе весь спрос виден, понятен, действия конкурентов также видны, так что общее движение цен вверх становится более вероятным.

Поэтому политика стимулирования доходов населения может не дать существенного эффекта, более того, она закрепит существующий дисбаланс в экономике, усилив позиции олигополий – они теперь более эффективно могут противостоять переделу рынка. Аналогичная ситуация складывается и при движении цен вниз. Эти цены не останавливаются на равновесном уровне, они остаются завышенными, потому что прекращают движение вниз, как только почувствуют наметки появляющегося спроса. Затем, понимая рыночную ситуацию, цены фиксируются, и теперь уже бизнесы должны дорастать до них.

Олигопольность экономики является объективным следствием географических и демографических факторов. Экономическая политика может только усиливать или ослаблять проявления рыночных особенностей. Разумеется, эффективная и хорошая политика снижает негативные стороны, дисбалансы и максимально эффективно использует положительные особенности рынков.

Методы и практики, работающие для рынка совершенной конкуренции, не работают на олигопольном рынке. Прямолинейные простые тендеры и конкурсы не приводят к эффективным ценам, потому, что участникам выгоднее распределить заказ между собой, чем бороться по цене. Для работы на таких рынках нужна особая методология.

На олигопольном рынке сохраняется и даже закрепляется неэффективность – это внутреннее свойство и особенность такого рынка, и для снятия неэффективности необходимо государственное вмешательство. Оно может быть разным, и в силу распространенности такой структуры рынка существует огромный пласт экономических теорий, исследований, методик и способов регулирования таких рынков, проведения государственной политики, которые снимают неэффективности.

Регулирование таких рынков в основном базируется на теории игр, и за работы в этой области Джон Нэш получил Нобелевскую премию по экономике в 1994 году. Это подчеркивает важность, распространенность и наличие огромной теоретической и методологической базы в области регулирования рынков несовершенной конкуренции. Экономическая мысль Казахстана имеет все возможности создания сильной школы в этой области, потому что практически весь внутренний рынок страны является рынком несовершенной конкуренции.

Глава 3.

Финансовые термины

Номинальный курс обмена валют

Курс одной валюты к другой определяется общим состоянием экономики, а вернее, соотношением цен на товары и услуги в этих экономиках, которыми можно торговать, то есть перевозить – покупать в одном месте, а продавать в другом. Фактически валюты разных стран торгуются между собой через товар.

В долгосрочной перспективе устанавливается равновесный курс, когда внутренние цены сравниваются с внешними. Допустим, цена на некий товар в Казахстане равна 150 тенге, в мире эта цена 1 доллар, а обменный курс составляет 100 тенге за доллар. В таком случае возникает возможность заработать, купив доллары и завозя товар в Казахстан, ведь при такой схеме его себестоимость будет всего 100 тенге. Люди начинают продавать тенге, покупать валюту, ее вывозить, привозить товар и продавать на рынке за тенге. Цикл повторяется: покупка валюты – продажа товара за тенге – покупка валюты. Желающих заработать на такой операции становится все больше, все хотят купить валюту, и она начинает дорожать. Доллар дорожает до 150 тенге, потому что в таком случае цены сравняются и покупка товара из-за границы потеряет смысл.

Если начальный курс будет 200 тенге за доллар, то процесс пойдет в обратную сторону. Казахстанские товары станут экспортироваться, валюта – возвращаться, продаваться за тенге. Долларов станет много, и он подешевеет до тех же 150 тенге.

Таким образом, номинальный курс валюты определяется балансом спроса и предложения на валюту. В свою очередь, спрос и предложение определяются импортом, экспортом и инвестициями. Экспортеры получают доходы в валюте и должны ее продавать, чтобы выплачивать заработную плату, налоги, рассчитываться с местными подрядчиками. Импортеры, напротив, получают доходы в тенге и должны покупать валюту, чтобы рассчитываться со своими поставщиками.

Отдельно рассмотрим важный вопрос инвестиций. Инвесторы, вкладывая деньги в страну, продают валюту и покупают тенге, потому что расчеты на внутреннем рынке производятся в тенге. Таким образом, иностранные инвестиции с точки зрения поведения и с учетом целей на валютном рынке играют роль тех же самых экспортеров. В свою очередь, инвестиции за границу, то есть экспорт капитала, играют роль импортеров, потому что продают тенге и покупают валюту для вывоза из страны.

Важно понимать, что номинальный курс одной валюты к другой определяется не Национальным банком, не биржевыми спекулянтами, не вселенскими заговорщиками, а балансом экспорта, импорта и инвестиций. Так что и политика фиксированного курса, и политика валютного коридора, и даже политика свободно плавающего обменного курса – все выстраивается вокруг фундаментального равновесия, которое не определяется Национальным банком. Все эти политики только о том, в каких масштабах и по каким правилам курс может колебаться, но не о назначении его.

Конечно, Национальный банк может существенно влиять на курс в краткосрочном периоде, но это влияние ограничено определенным коридором вокруг фундаментального равновесного значения. Чем дальше курс от фундаментального равновесия, тем дороже обходится его удержание. При относительно небольшом отклонении оно может продолжаться очень долго, постепенно ухудшая или улучшая состояние экономики. Значительное же отклонение, особенно в сторону усиления валюты, держаться долго не может.

Влияние Национального банка в сторону ослабления валюты практически не ограничено, оно определяется только внутренними интересами экономики, в то время как возможностей поддерживать сильную валюту мало. Формально станок для печатания собственной валюты находится под контролем Национального банка, то есть он может напечатать деньги в любой момент и в любом объеме, а количество иностранной валюты ему не подконтрольно – валюта приобретается у экспортеров, приходит с внешнего рынка, зарабатывается или привлекается. Национальный банк может установить курс 1000 тенге за доллар и спокойно покупать все доллары, которые ему принесут, допечатывая необходимое количество тенге. Но если он установит курс 1 тенге за доллар, то такой курс продержится ровно столько времени, на сколько хватит запасов валюты.

Политика искусственно слабой валюты со всеми ее плюсами и минусами может продолжаться сколь угодно долго и определяется собственным правительством и Национальным банком. Политика искусственно сильного тенге в долгосрочном периоде невозможна.

Поэтому в СМИ полно новостей о девальвациях, ведь резкая девальвация является вынужденной мерой. Новостей же о ревальвациях, усилениях валют мало, потому что такое движение, как правило, является результатом осмысленных действий, во всяком случае, оно полностью подконтрольно монетарным властям страны.

В заключение этого раздела еще раз подчеркну, что номинальный курс не имеет никакого отношения к уровню и качеству жизни, он определяется только оптовыми ценами торгуемых товаров. Сравнение показателей развития экономики и вообще каких-то значимых показателей по номинальному курсу не имеет смысла. Смысл имеет курс по паритету покупательной способности.

Курс по паритету покупательной способности

Уровень жизни, уровень трат, качество жизни, удовлетворенность в большей своей части определяются так называемыми неторгуемыми товарами и услугами, то есть теми, которые невозможно перепродать за границей. Это такие вещи, как недвижимость, ставки аренды, развлечения, рестораны, коммунальные услуги, налоговая нагрузка, услуги общественного транспорта, врачей и учителей и т. д.

Уровень и качество жизни определяются в гораздо большей степени именно этими показателями, а не торгуемыми услугами – значительная часть расходов людей приходится именно на эти товары и услуги.

Эти товары и услуги невозможно перепродать, они формируются локально, в пределах страны, в пределах квартала, даже в пределах части одного помещения, например, в театре или на массовых представлениях, где цены на разные места могут отличаться в разы. Эти цены определяются спросом, который зависит от уровня дохода покупателей. Чем меньше доходы, тем меньше приемлемый потолок цен, по которым товары и услуги могут покупаться, но, соответственно, ниже цены товаров и услуг для такого сегмента.

Разница в покупательной способности часто формирует долгосрочную разницу в ценах даже в пределах одного города. Бюджет выходного дня в 50 тысяч тенге – это совсем мало для тех, кто едет на Чимбулак и обедает в пятизвездочном ресторане. Но эти же 50 тысяч тенге – несметное состояние для тех, кто катается на общественном катке и обедает в кафе. Таким же образом сто долларов в Индии на Гоа или в Лондоне – это совсем разные суммы, и разница определяется целым набором характеристик.

Кроме того, что в формировании номинального курса не участвуют неторгуемые услуги, есть еще один параметр, который отдаляет номинальный курс от понимания реальности. Внутренняя политика – в экономике, налоговой системе и социальной сфере – значительно изменяет конечные розничные цены. Если страна дотирует определенные товары, то внутренняя цена на них может быть низкой, но при попытке их вывезти цена резко вырастает. И наоборот: оптовая импортная цена может существенно подняться в розничной продаже, потому что внутри страны товар облагается высокими пошлинами, акцизами и налогами.

Даже импортные цены могут отличаться для разных стран. Крупные производители потребительских товаров формируют отдельные маркетинговые политики для различных регионов в зависимости от уровня доходов. Цена на один и тот же товар для рынков с высокими доходами выше, а для рынков с низкими доходами ниже.

Для более полного учета всех факторов в экономике используют понятие паритета покупательной способности. Курс валюты по паритету покупательной способности определяется не через баланс экспорта, импорта и инвестиций, где участвуют только торгуемые товары по оптовой цене, а через стоимость потребительской корзины. Собирается определенная стандартная корзина товаров и услуг, используемых среднестатистическим человеком, и оценивается ее стоимость в разных странах в местных валютах. В эту корзину входят неторгуемые услуги типа коммунальных, аренда жилья, проезд в общественном транспорте или такси, розничная стоимость бензина и продуктов питания. Курс по паритету покупательной способности определяется делением стоимости такой корзины в одной стране в соответствующей валюте на стоимость этой же корзины в другой стране в валюте этой страны.

Вот одно из определений этой величины:

«Паритет покупательной способности (англ. purchasing power parity) – соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг».

Если такая корзина в США стоит 100 долларов, а в Казахстане – 7000 тенге, то курс по паритету покупательной способности равен 70 тенге за доллар, номинальный курс при этом может быть и 250, и 400 тенге за доллар. С точки зрения обеспечения сходных условий для проживания, с точки зрения покупательной способности, то есть с реально практической точки зрения один доллар стоит 70 тенге – этот курс наполнен реальным экономическим смыслом для сопоставления. Поэтому экономические показатели разных стран: ВВП, доходы на душу населения, заработные платы и т. д. – сравнивают не по номинальным курсам, а по паритету покупательной способности, потому что сравнение уровней жизни и развития экономики по номинальным курсам бессмысленны.

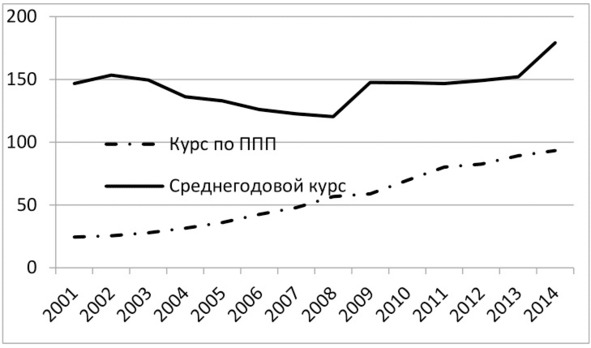

Ниже приведен график номинального курса тенге и курса по паритету покупательной способности.

Очень показателен период укрепления тенге с 2002-го по 2008 год. Номинальный курс тенге укреплялся – казахстанцы «богатели в долларах», доллар подешевел со 155 до 120 тенге – сплошная эйфория и экономическое чудо.

Но в покупательной способности доллар почти в три раза потерял, курс доллара по покупательной способности упал с 20 тенге за доллар до 60. Понимание этого факта очень важно. Стабильность курса тенге к доллару в 2009—2013 годах, которая считалась счастьем и признаком стабильности экономики, привела к его ослаблению в реальном выражении на 50%. Укрепление его в 2003—2008 годах на 30% привело к девальвации в реальном выражении в три раза. Номинальные девальвации 2009-го и 2014 годов приостановили реальную девальвацию тенге.

По номинальному курсу заработная плата в 155 тысяч тенге, равная в 2002 году тысяче долларов, превратилась в 1300 долларов в 2008 году. Это прекрасная цифра для отчетов и внутренней радости. Но по покупательной способности эти 155 тысяч тенге из 6,2 тысячи долларов превратились в 2,3 тысячи долларов. Еще раз для понимания перескажу, что в 2002 году 155 тысяч тенге позволяли человеку жить и потреблять всяких товаров столько же, сколько и средний американец с доходом в 6,2 тысячи долларов. В 2008 году эти 155 тысяч тенге по реальной покупательной способности соответствовали американскому уровню жизни с доходом в 2300 долларов – то есть человек не разбогател на 30%, а обеднел более чем в два раза по покупательной способности. Так произошло, потому что выросли ставки аренды, стоимость услуг, такси и парикмахерских, цены в ресторанах и кинотеатрах, уровень взяток на улицах и т. д.

Во-первых, когда человек измеряет свои доходы в номинальных долларах, он игнорирует инфляцию, которая есть в Казахстане и явно выше, чем в США. Более высокая инфляция является нормальным явлением в развивающихся странах – цены изначально существенно ниже, чем в развитых, да и доходы растут быстрее, на то они и развивающиеся страны. Всем понятно, что неизменная заработная плата в 155 тысяч тенге в 2003-м и в 2008 годах – это существенное падение уровня жизни. За 2003 – 2008 годы накопленная инфляция составила свыше 62%, так что рост номинальной заработной платы в долларах на 30% – сомнительный утешительный приз, в реальном выражении она упала больше чем в два раза. С такой позиции бессмысленность оценки благосостояния по номинальному курсу очевидна.

Во-вторых, неправильное понимание связи между номинальным обменным курсом и благосостоянием людей порождает серьезную деформацию потребительского поведения. Это в значительной своей части психологический момент, но он оказывает огромное влияние на потребительское поведение, принимаемые решения, что выливается в мощные макроэкономические эффекты. Я неоднократно буду обращаться к этому моменту, потому что фактор информационного влияния, психологии сильно недооценивается, но вернемся к теме.

Когда человек переоценивает рост своего благосостояния, он начинает менее тщательно контролировать расходы, позволяет себе покупать дороже и больше. Здесь приведу яркий пример с ценами на такси в Астане.

Во время одной из командировок после ужина мы поехали домой к другу и остановили такси. Предложенная цена была гораздо выше, чем аналогичная цена в Алматы, но было холодно, мы в командировке, стоимость такси включена в командировочные расходы. Мы решили ехать, но друг остановил.

Логика была проста: «Когда мы только переехали в Астану, я доезжал до дома за 200 тенге, и не было проблем с такси. Сейчас я с трудом нахожу машину за 500 тенге, потому что теперь этого мало для поездки. Виноваты во всем вы, командировочные ребята, которые не считают денег, тратят их много, а потом уезжают домой, оставляя местных горожан жить с завышенными ценами».

Примерно так же работает ориентация на номинальный курс. Инфляция, покупательная способность являются факторами невидимыми, неизмеримыми, они ощущаются в роптании, подтачивают медленно, но неумолимо. Курс доллара к тенге оцифрован и вывешен на каждом углу в обменных пунктах. Когда в СМИ, в бытовой беседе обсуждаются доходы, покупательная способность населения в номинальных долларах, то рост доходов существенно переоценивается, бизнесмены начинают необоснованно повышать цены на свои услуги, свою прибыль. С другой стороны, население начинает требовать роста заработной платы в номинальных долларах, менее придирчиво относится к своим тратам, принимая необоснованное повышение цен.