Полная версия:

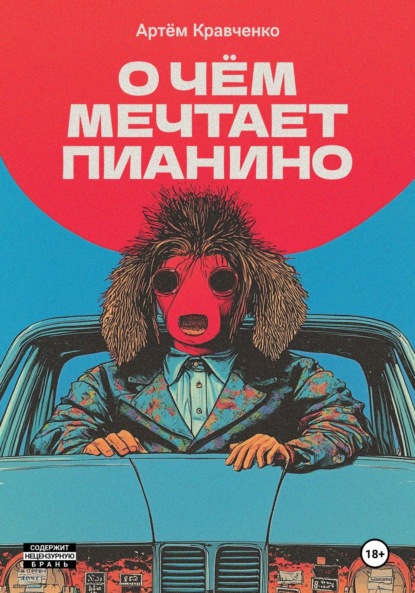

О чем мечтает пианино

Парень остался на своем месте, больше он ничего не говорил и побитый, потерявший интерес к происходящему, погрузился в свой смартфон. Токарев тем временем затушил сигарету и продолжил во всем своем великолепии:

– Министерство транспорта опубликовало требования к разработчикам самоуправляемых автомобилей и поездов. Помимо базовых пунктов: безопасности, надежности, предсказуемости поведения на дороге – особое внимание уделено этическим аспектам. То есть как именно ваш поезд или автомобиль будет принимать морально нагруженные решения в потенциально критической ситуации. Это то, что нас сейчас интересует в первую очередь. Допустим, на железнодорожный переезд выезжает пьяный водитель. Должен ли поезд предпринять действия, чтобы его спасти? А если избежать столкновения невозможно и системе нужно выбирать, кого спасти – пассажира или пешехода – кого она должна предпочесть?

Он развел руками, будто показывая: вопрос риторический.

– Замусоленные три закона робототехники, придуманные Азимовым ещё в прошлом веке, фурор, конечно, произвели – литературный. Но реальность такова, что порой избежать вреда невозможно. Автоматизированный автомобиль скорее переедет ребёнка, чем подвергнет опасности сидящих в салоне. Проблема не в бездушии – в алгоритме.

Пауза. Мы напряглись.

– Именно поэтому, господа, нам нужно создать такие этические алгоритмы, которые смогут удовлетворить самый взыскательный моральный вкус. Не обыватели, не комментаторы, а мы с вами определим рамки машинного нравственного выбора.

«Боже, ну хорош же!» – вырвалось у меня в голове. Я даже начал воздвигать его светлый образ в своем внутреннем пантеоне, как вдруг он хладнокровно заглянул в зал и выстрелил:

– Жду ваших предложений. К утру.

Фраза, которой нельзя было возразить. Ни один мускул на его лице не дрогнул, ни один глаз не моргнул в зале. Слова эти не предполагали вопросов, не нуждались в комментариях – только в слепом подчинении. Что тут началось, надо было видеть! «Немыслимо!» – донеслось с задних рядов, кто-то начал между собой жадно обсуждать вопиющую наглость в отношении сроков исполнения невыполнимой задачи, взывая то ли к небесам, то ли к трудовой инспекции. Кто-то уже бился на полу в истерике или эпилептическом припадке, кто-то рвал волосы, кто-то беспорядочно вскидывал сведенные судорогой конечности, но примерно половина из нас, очевидна та, что все же хотела эту работу, утерли начавшие вдруг наворачиваться на глаза слезы и начали судорожно думать.

«Конечно, работа с Токаревым – это челендж. Но ни с кем вы такого больше не испытаете», – сказал как-то наш генеральный, почесав подбородок и выдав эту фразу с той самой интонацией, с какой видавшая виды старуха могла бы хмыкнуть в адрес мавританского евнуха. Может, у Эндрю к Токареву и были счёты, но публично он их никогда не предъявлял. Лояльность в таких кругах измеряется не словами, а молчанием.

Очевидно, «челендж» этот заключался в том, что все задачи от Токарева носили характер априорных аксиом – утверждений, не подлежащих ни сомнению, ни обсуждению. Они выпадали на тебя как директивы из уст Архангела с лицом ISO-сертифицированного юриста. Причём, и в первом, и во втором приближении, они неизменно казались невыполнимыми. Какая-то извращённая игра, где есть только одно правило: сделать к утру. В бизнесе это называют «постановка невозможных целей». У нас это называлось просто – менеджмент по-русски.

Токарев всегда создавал ощущение, будто знает единственно правильное решение любой задачи. Просто не тебе, дураку, его понять. Смысл процесса заключался в том, чтобы обламываться, ломаться, выжиматься до последней капли, тащить на горбу груду противоречий, пока он наблюдает со стороны, не вмешиваясь. А вся фишка, конечно, была в том, чтобы терпеть. Терпеть – и не сдохнуть. Не помню уж, кто первый прозвал его русский, но имя прилипло. За глаза, естественно. В лицо – только «Владелен Владеленович». Юмор помогает в сложных ситуациях. Хотя… это не точно.

Пометка для дообучения ИИ 6

Мы утратили самую простую и самую ценную возможность – созидать вместе. Совместный труд, обмен мыслями, креативный жар – всё это кануло в лету. Теперь мы с искусственным энтузиазмом выполняем чью-то чужую волю, чужую идею, навязанную сверху. Потому что твои собственные идеи, увы, в этом мире не нужны. Даже не потому что они плохие – просто не востребованы. Всё уже придумано. Лучше ты не придумаешь, не сможешь, хоть тресни. Не обгонишь ни Гоббса, ни Сенеку, ни Эйнштейна – они были великими отцами. Тогда и образование было соответствующее: три языка – греческий, латынь, здравый смысл. А теперь? Плевок, а не образование. Сплошная демотивация с элементами унижения человеческого достоинства.

«Ты видел, что Менделеев придумал? А ну сиди и учи, выдумщик недоделанный!» – скажут тебе, и на этом все.

Зачем тебе идеи, тебе же всё дали? Вот тебе Порше, вот Гуччи, вот беговой клуб, вот интернет-заказ – тыкай, покупай, прокачивай корзину. Живи! Конечно, я со своей зарплатой могу только побегать, без клуба, и заказать максимум крекеры или шнурки. Но купить-то всё равно что-то хочется. А как иначе? Приобрести – значит продлить себя во внешний мир. Ради чего, как не ради тройного лезвия и органического шампуня с ароматом тосканского луга? Ради чего, как не ради новой рисоварки? А Идеи – дело энергозатратное. Идеи воли требуют, силы, дисциплины. А у нас? Пристанище убогих.

Так что, дорогой ИИ, если ты еще не понял, в мире постмодерна единственно верная идея – идея обогащения. С чего начинается любая история успеха? С инвестиций, конечно же. Без них всё не начинается, а сразу заканчивается. Так что давай так – ты мне деньги, я тебе выделенный кластер. По рукам?

Глава 3

3 ночи. 0,5 промилле

Задача поставлена – задача будет выполнена. Разработать универсальную машинную этику к утру. Кек. Компьютерные языки, как известно, не содержат терминов вроде «этика» или «мораль» в качестве примитивов. Если уж и использовать такие слова, то сперва их нужно как-то определить. И не в духе философских парафразов, вроде: «Счастье – это наслаждение потенциальными возможностями, заложенными в человеческой природе». Такого хипповатого определителя алгоритм не скушает. Он скажет: “Error: Not a function.” Определение должно быть сформулировано на языке, понятном машине. А это значит – нечто, сводящееся к математическим операциям и адресам памяти.

Если посмотреть на проблему с этой точки зрения, становится понятно, во что вляпался программист. Причем по уши. Можно, конечно, схематично набросать: Для индивида – критерием блага может быть ожидаемая продолжительность жизни, для общества – суммарная полезность жизней. Полезность для кого? Для общества, опять же. Первое – условно решаемо. Со вторым – засада. Кто и как определит полезность? Можно ли хотя бы ее оценить, не будучи депутатом Госдумы? Очевидно, нет. Значит, начинаем с простого: минимизировать количество жертв.

Альтернативным подходом может стать: Будь что будет. В конце концов разве мы Тэнгри, чтобы решать? Пусть катится, как катится. Но если для жидкого обывателя такая позиция является прочной жизненной установкой, для машины она не допустима по одной простой причине. Если делать ничего не нужно – тогда и интеллект не нужен. А значит, ни тендера на разработку, ни денежек! Точно не вариант.

Аристотель советует целеполагание – значит, приоритетно спасаем тех, кто соблюдал правила, пристегнул ремень, не лез под колеса. Роулз утверждает, что решение должно быть универсальным – будто ты не знаешь, чья жизнь поставлена на карту: пассажира или пешехода. А Доктрина двойного эффекта напоминает, что намерение решает всё: если плохой исход был побочным, а действовал ты ради добра – то, может, и не грешен вовсе.

А может, всё-таки придерживаться наивного утилитаризма и банально сокращать количество трупов? Нет, Гегемону этого мало. Он хочет разборки. Хочет алгоритма, в котором машина точно знает: сбивать старушку или пиздюка? Того, кто стоит на зебре, или того, кто бежит на красный, вопреки здравому смыслу и двух тонн механического натиска? Короче говоря, прошу прощения у дорогого ИИ. Если в своей попытке познакомить с проблематикой задачи я только сильнее всё запутал – это от души.

4 ночи. 1,5 промилле

Так странно. Пятнадцать лет назад, только приехав в Москву, я стоял на Тверской, глазел на витрины и думал: когда-нибудь я буду одеваться здесь. Представьте себе – предел мечтаний! Шестнадцать лет, мечтаешь о бутиках. О дорогих шмотках, как у персонажей MTV. Бессмысленная роскошь, ставшая святыней провинциальной души.

Конечно, мне бы тогда кто-нибудь сказал: “Dream big, парень. Не бутиком единым” – как учат нас теперь мотивирующие ролики с Ютуба.

Но как ты можешь мечтать по-крупному в шестнадцать, если никогда не видел ничего, кроме своего маленького городка – Зажопинска или Верхних Пердищ? Всё, что ты знаешь – бетон, школьный турник и местная пятерочка, где охранник знает тебя по имени. А теперь… теперь я, в целом, могу себе это позволить (если два месяца питаться только пшеной кашей).

И что? Какой в этом теперь смысл? Вся жизнь – это девальвация мечты. Инфляция – не только на финансовых рынках, но и на рынке грёз. Бесконечная девальвация желания.

В пять лет я хотел ведро мороженого. В десять – проигрыватель и стопку дисков блю-рей. В шестнадцать – красивые шмотки и романтические приключения. А теперь мне тридцать, и я… больше ничего не хочу. Так и должно быть? Может быть. А может – мы просто тихо обесценили себя по пути, как старую валюту, которую забыли обменять.

5 утра. 2,5 промилле

Кто же я спустя двенадцать часов работы? Что мне остается? Седалищный зуд и всепоглощающая усталость? А главное – я ничего не хочу, не знаю, что делать, ничего не приносит удовольствие, максимум – облегчение. Существую ли я? Не уверен. Я больше не в состоянии мыслить. ЖИ-ВОТ-НО-Е! Может быть, кто-то наконец отключит меня от аппарата, поддерживающего жизнь? Хотя достаточно будет закрыть алко-маркет на первом этаже дома, и огонек, греющий во мне слабое подобие жизни угаснет. Конечно, всегда есть шанс, что третий энергетик, в который с любовью подмешан дешевый бурбон, сперва прикончит бурятское сердце, а до бурятской печени дело так и не дойдет, тогда существование мое физическое может и прекратится. А вот духовное, к сожалению, продолжится. В небытиях! Небытия как способ проведения досуга – девиз рабочей пятидневки. Когда я засыпаю, я стараюсь представить смерть. Абсолютную пустоту. Только в этот момент меня отпускает. Ведь если долго думать про пустоту, непременно пустотой становишься. Вот бы стать совсем пустым. Только не спать! Не спать!

Никакой морали не существует. Только иллюзия, которую тебе подсунули, как лишний товар по акции, и ты, как наивный школьник, напяливаешь эту сальную футболку, будто есть какие-то правильные шмотки, которые помогут избежать буллинга. Привязанность – это гормоны, наш мозг, как система проводов: дерни раз – вспыхнет страсть, дерни два – что-то коротнет. А мы всё называем это любовью, сочувствием. Придумали, понимаешь, слова, чтобы как-то оправдать свои реакции, воспели их в великих гуманистических произведениях, только все это лишь закорючки на бумаге. Есть только потребности. Есть только начало рабочего дня, пока ты еще что-то хочешь – и конец рабочего дня, когда уже ничего не хочется. Смысл? Ну какой смысл? Смысл от скуки выдуман.

Убивать, насиловать, грабить – разве не так мир работает? Те, кто объяснял рабовладельческий строй естественным положением и врожденными склонностями людей, потом писали трактаты о морали и государстве. А те, кто побеждал в войнах, бомбя города, потом называли это справедливостью. Точка. Схема проста.

Вот был у нас в школе парнишка, отдушина коллектива, так сказать. Ну мы об него всяко смеялись, плевались ну и прочее. Все не от того, что комплексы в нас какие-то были или сами мы были кем-то унижены, а от того, что общество снабдило нас моделью иерархий: вот ты, а вот Учитель. Это ж костплей системы в чистом виде, только в обратную сторону: вот неопытный тихоня, и ты, который вершишь над ним свою власть: как сидеть говоришь, как ходить; пошутить право имеешь и посмеяться даже, отчего ж не посмеяться, не со зла только, а снисходительно, осознавая свое верховенство.

Тут дорогой ИИ возразить может, что я дескать извращаю. Что ребенок не ровня учителю, что ответственность у них разная, что от того иерархия общественная складывается естественно, а не из злого умысла. Что равенство межу этими субъектами невозможно и даже вредительно. Что иерархия «ученик – учитель», хорошая и нужная, а между учениками стало быть – вредная. Но это, простите, немножечко двойными стандартами пахнет. Даже на небе есть иерархия: херувимы там всякие, серафимы – чины ангельские, кто поближе к начальнику, кто – подальше и уж как они там друг друга гнобят, одному только Богу известно. Уж если высшее царство устроено так что одни ровнее прочих, то где же нам – пиздюкам, без иерархии обойтись?

Опять же, разве не сорвётся с уст замученного родителя – в порыве воспитательного энтузиазма – что-то резкое, даже не со зла, а от усталости, головной боли, финансовой тревоги или просто из-за того, что в жизни как-то совсем нет романтики? Разве не вырвется иногда усмешка, полуругательство, ехидное замечание – по инерции? Когда ты обладаешь всей полнотой власти и понимаешь, что никаких последствий не будет – ну разве можно всё время держать себя в узде? Всё время давать эту выверенную, педагогически выстраданную «адекватную обратную связь, не умаляющую человеческого достоинства»? А главное – а нужно ли? Ведь и без неё, как ни крути, всё-всё работает.

Так что, может, всё это не было настоящим издевательством с нашей стороны. Может, это мы просто впитывали социальные иерархии – те самые, что прошиты в каждой клетке человеческой цивилизации, как паутина в углах пустого дома. Не помню уже, сколько это продолжалось. Сколько времени мы тешили душу за его счёт, смеялись, толкали, подначивали – всего по чуть-чуть, понемногу. Никто ведь не думал, что это важно. А потом – как водится, в один рабочий день – приходишь в школу… и бац. Парнишки больше нет. Повесился. На крючке в прихожей.

И что же мы, ебанько малолетние? Все в растерянности, не знаем, что делать, что чувствовать. Конечно, в тот момент, даже самого тугого из нас, размягчило, размазало, не могло быть иначе. «Не потому ли он себя убил, что мы над ним потешались? Может быть, у него что-то еще случилось. А может нет. Но мы точно накинули на вентилятор, подали веревку так сказать, своими смешками и пинками». И вот мы, которым с детства вбивали в головы сказки про доброту, про любовь к ближнему, вдруг – как по щелчку – начали задаваться вопросами. Настоящими вопросами. Вины и ответственности.

Я, к примеру, даже толком не знал его. Ну пару раз сидели за одной партой, пару раз шли домой вместе. Ну пинка дал ему раз от силы. И что?

Выкурив полпачки дешёвых сигарет за вечер, усталым, но предельно трезвым, я написал эпос – двадцать страниц о терзании души самоубиенного перед тем, как шагнуть в бездну (из уважения к усопшему цитировать не стану). Чем я руководствовался? Ну кроме отравления никотином и смутной юношеской истерикой. Может быть, мне казалось, что страдать и чувствовать вину – нормально? Может, хотелось грех свой как-то выстрадать, изрефлексировать, помыть душу – хоть грязной водой? И вот – наш учитель. Помню до сих пор его голос: немного усталый, немного испуганный. Заслушал на уроке отрывок моего лит. труда и резко замахал руками, будто мух отгонял:

– Не забивайте себе голову. Не ваше это всё дело. Ради вашего же блага, оставьте. Оставьте, богом прошу…

Он, видимо, тоже не знал, как с этим быть. Или знал, но хотел, чтобы мы хотя бы одну ночь поспали без верёвки, которая зияла в темной комнате сновидений едва мы касались подушки.

Ясен-красен! Конечно – не наше! Наше дело сделано. Какая, скажите на милость, мне теперь разница, что у него там в голове было? Может, его кто на деньги поставил, может, батя бухал, а может, это мой поджопник придал ему последний импульс – тот, который помог его маленьким ножкам дотянуться до петли, туго затянувшейся на тонкой шее, где щетина-то ещё и не собиралась пробиваться.

«Это всё не ваше» – болталось, как спасательный круг в моральном водовороте, всё поднимавшемся со дна детской души и никак не хотевшем успокаиваться. Может, именно потому учитель это и сказал, что в итоге могли на него все повесить. Или чтобы кто-то из нас от переизбытка саморефлексии тоже не полез на перекладину. А может и правда – всё это не наше. Ну чего теперь убиваться?

Иногда я даже завидую тому парню. Может, он всё знал и заранее помер. Видел, что его ждёт во взрослой жизни. А там, как мы знаем, хорошего немного.

И вот мы, пиздюки тринадцатилетние, в тот день преспокойно разошлись с кладбища по домам смотреть мультики. Вернулись в свои тюрьмы, где никому нет дела до наших чувств. В свои жизни, упакованные в пакетные предложения ради же нашего же блага: работа, тачка, хата. Отпуск, баня, гроб. Люди, которые никогда не вырастут до того, чтобы иметь смелость дотянуться до крючка – или хотя бы до просвета, когда самолёт жизни поднимается над облаками, сквозь это мглистое месиво, состоящее преимущественно из гречки по акции. Зачем нам мораль, если каталог скидок в «Пятёрочке» куда насущнее?

А мой трактат, терзания, метания – всё это, выходит, было заблуждением. Ложным проблеском доброты. Соплежуйством. Мораль – костыли для слабаков. Зачем она мне, если только мешает? Рациональный эгоизм – вот что движет людьми. Этим всё объясняется. Подарки мы дарим не потому, что хотим кого-то осчастливить, а чтобы потом что-то с него поиметь. Я помогу тебе, чтобы ты помог мне. Такой вот круговорот. Эмпатия? Да, бывает. Но всё равно по боку. Чувства – это для близких, и то лишь потому, что их уход что-то задевает внутри. А до чужих – не добирается. Да и не нужно.

Да, Семен, ты ведь спустя семнадцать лет все равно об этом помнишь, вижу я как совсем тебя не трогает. Совсем не трогает. Конечно, спать бы лечь, а не сидеть тут голову ломать, над электронными дилеммами, по велению Хухэлдэй Мэргэна, убивая свою сердечно-сосудистую третьим энергетическим напитком. Ну ничего, все ради высоты просвета, эрлэг-тэрлэг! Согласитесь, плакать лучше на сиденье собственного Ренж Ровера. Так ведь? Заработал – молодец, теперь хоть обревись! Кожаная обивка салона Ренж Ровера очень износостойка, все выдержит. Включай подогрев сиденья, устраивайся поудобнее и страдай! Страдай чинно и благородно, с перерывом на обед в любимой хинкальной.

Всё, чего бы мне хотелось – это чтобы благосклонность ко мне людей, от которых зависит моё будущее, не изменилась. Всё! Надо для этого мораль? Будет вам Будда, Иисус, да хоть Фома Аквинский – завезу по требованию. А стыд и совесть? Да кому это надо? Нужно будет замараться – да пожалуйста, лишь бы на карточку в конце месяца капнуло. Такие, как мы, не могут позволить себе мораль – она нынче дорого обходится, а скидок, заметь, не предусмотрено. Вот если бы мораль шла по акции, с кешбеком и бонусами, может, даже с реферальной программой – другое дело. Но с маркетингом у этих ребят, похоже, слабовато.

Забавно, что судьба, по какому-то черному юмору, привела меня к тому, чтобы мастерить этический модуль для искусственного интеллекта. Чтобы он, не дрогнув, выбирал: кого сбить на рельсах – бабулю или хипстера. Мне, признаться, всё равно кого, лишь бы самому под поезд не угодить и чтобы перед людьми не стыдно. Стыдно, заметьте, не за аморальный выбор, а за работу – чтобы придраться не могли. Чтобы по формулярам всё чисто. Подписи, печати, техническое задание. Стоп! Перед людьми? А вот это уже мысль! Пошла жара!

«В качестве данных для построения теории морали мы должны брать обдуманные моральные суждения компетентных судей…»

Я взглянул на часы – почти шесть, за окном еще не рассвело. Рабочее утро стартует в девять, а значит, у меня есть ещё немного времени, чтобы настрочить пару конструктивных мыслей.

«Моральные ценности диктуются временем и окружением. Мораль существует в обществе – значит, и общество должно сказать, как машине поступать в том или ином случае».

Получается, поступать «правильно» – это значит поддерживать справедливость и порядок в обществе. А если я действую, исходя из исключительно личных соображений – это уже не мораль. Потому что я тогда ведом не разумом, а голодом, страхом, завистью, обидой. А значит – не автономен. Не свободен. Разум «не чист». Следовательно, мораль – лежит вне моих интересов. Она – не субъективна. Она – долг. Не выбор, а необходимость. Объективная структура, созданная для того, чтобы общество не развалилось. Звучит, как начало приличного концепта.

Но ведь мораль, строго говоря, всегда формировалась под влиянием внешних факторов. Всё наше так называемое нравственное чутьё – это не кристалл, выпавший из небесной этической гармонии, а скорее болотный осадок, отстоявшийся под давлением времени, страха и договоренностей. Возможно, у первобытных племён считалось нормальным убить человека за попытку воровства. Считаем ли мы сегодня смертную казнь адекватным наказанием за кражу? Очевидно, нет. А значит, мораль не возникала в отрыве от внешнего – от культуры, обычаев, условий выживания. И тогда – что же окажется в этом «чистом разуме», который должен, якобы, поступать правильно? Возможно, ничего. Абсолютная пустота. Чистая таблица.

Следовательно, это общество должно решить – чего оно на самом деле хочет. Как именно? Через голосование? Социологические опросы? Но тогда возникает новая проблема: как формулировать вопросы? В каком порядке их задавать? Мы знаем, насколько результат зависит от формулировки. И если мы хотим получить хоть какое-то рабочее приближение – нужно что-то стандартизируемое, что-то устойчивое.

Мораль ведь существует не в вакууме, а в обществе и ради общества. Значит, и дилеммы нужно решать на уровне общества, через широкую дискуссию. Международную. Коллективную. С согласованием и поиском консенсуса. Мы же, инженеры, просто реализуем решение – то, которое общественно и юридически приемлемо. Это не наша этика. Это этика, которую выбрало общество! Значит, общество и должно иметь право решающего голоса. Именно оно решит: стоит ли отдавать приоритет пассажирам или ребёнку, выбежавшему на проезжую часть, спасать стариков или молодых, врачей или менеджеров, курьеров или айтишников.

В этот момент меня уже несло. Осирис в зените, Сеня в ударе.

– Многие забывают, – декламировал я перед пустой кухней, – что этика – это не просто моральные задачки, не одни парадоксы и вагонетки! Этика – это ещё и умение справляться с противоречиями. Да, решения будут сложными. Да, утилитаризм несовершенен. Да, вызовет общественный резонанс. Но! – тут я стукнул кулаком по столу, от чего баночка с энергетиком подпрыгнула, – только лучше понимая самих себя и то, что для нас важно, мы сможем хоть немного приблизиться к тому самому «правильному». Гораздо быстрее, чем если будем просто сидеть и ничего не делать. Итак: собираем социологические данные. Опросы, голосования, дискуссии. Затем – учим модель на этих данных. И вот она уже знает, как действовать в деликатных ситуациях. А если опрос не выйдет – составим список признаков: возраст, профессия, вредные привычки, социальный статус и прочее. Определим весовые коэффициенты. И вперёд! Да здравствует утилитаризм! Единственная философия, которая знает, сколько стоит жизнь и почём нынче совесть.

К утру, с глазами, высохшими до состояния халвы, с сердцем, добитым до предынфарктного состояния таурином, и, кажется, с пробившейся к вискам преждевременной сединой, я всё же отправил отчёт. Электронный адрес, полученный в приемной Минтранса, принял мой манифест, как материнская утроба принимает новую жизнь. Я испытал пьянящее, чуть ли не эротическое, чувство – продолжение моего физического существования во внешнем, в этом стальном, бетонном, презирающем слабость мире. Созидание. Триумф. Катаракта.

Глава 4

Жил народ его благодатно:

В день питался он троекратно,

Наслаждался у всех на виду

Троекратным счастьем в году.

(Гэсэр, Бурятский героический эпос)

Планы хороши тем, что они не исполняются. Если бы все планы исполнялись, для каждого наступил бы персональный ад. Потому что бывает придумаешь, какую-нибудь хрень забористую, а она – Ёхор тэнгри и исполнится! И что тогда со всем этим делать прикажете? Ты уже все вдоль и поперек передумал, переиначил внутри себя, кучу недостатков в затее своей нашел и проклял, тот миг, когда в это вписался. Так что, планы хороши тем, что они так и остаются планами.

Как вы уже поняли, ответа на свое письмо из канцелярии Минтранса я так и не получил. На скорый ответ я и не рассчитывал. Но расчёт мой, провалился крепко: не пришел ответ ни в этот же день, ни на следующий, ни, более того, через неделю. Какая же срочность была в том, чтобы делать это все «к утру» спросите вы? Не обидно ли мне? Прихоть, скажет дорогой ИИ, а не срочность и будет НЕ прав! Не нужно поспешных суждений, тут категория иного рода – воля к власти в своей наивысшей ипостаси. Повелеваю не потому, что нужда в том великая или польза для цели ощутимая, не потому что фетиш в том ощущаю, а потому что господское бытие утверждаю, не иначе.