Полная версия:

Призраки Сталинграда

В итоге, рассматривая ретроспективу «развития» Урана, становится понятно, как и почему постепенно урезали главную цель операции. По сути, каждый следующий провал на фронте корректировал изначально амбициозный план Большого Урана в сторону уменьшения его масштабов. В конце концов, удар на Ростов скукожился до десанта на Морозовскую. Правда, в успех этого десанта мало кто верил (как и в форсирование Дона танковыми частями ЮЗФ).

Связано это, конечно, с постоянным ухудшением положения в самом Сталинграде. Если в конце сентября оно считалось более ли менее стабильным, то второй и третий штурмы города поставили войска Чуйкова в критическое положение. Как известно, ему в какой-то момент даже пришлось скрывать от Еременко потерю завода Красный Октябрь. К двадцатым числам октября ситуация была близка к катастрофе – Сталин на полном серьезе хотел снимать Еременко с командования фронтом.

Поэтому очень много зависело от того, как пройдет «спасательная» операция Рокоссовского, назначенная на 20 октября 1942 года. Однако операция провалилась с таким треском, что Жадов, который в этот день вступал в командование 66-й армией, в своих мемуарах специально указал, что это не он, а Малиновский завалил наступление[52].

Таким образом, именно ночью 21 октября 1942 года было принято решение о запуске «классического» Урана (среднее решение в немецкой терминологии).

Локальный удар Еременко с юга навстречу Чуйкову, вдоль берега Волги, был нанесен с опозданием в пять дней (25 октября) и проводился скорее по инерции, а также для отвлечения внимания от подготовки главной операции.

Еще раз повторимся, у Сталина был четкий приоритет – в первую очередь спасение Сталинграда, а потом уже всё остальное. Поэтому итоговый ноябрьский Уран был направлен исключительно на решение вопроса о «деблокаде» города. Кстати, термин «блокадный Сталинград» вполне адекватен фактическому положению города во время сражения и подобное название не использовалось лишь потому, что оно уже было закреплено за Ленинградом, а может из-за боязни ассоциации с «деблокадой» Паулюса.

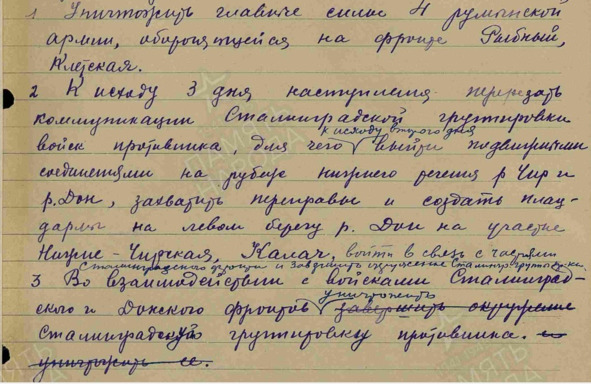

Правленный план Уран Юго-Западного Фронта

Собственно, эти же приоритеты товарища Сталина доминировали и после окончания Урана, когда при выборе добивание Паулюса\удар на Ростов Иосиф Виссарионович без раздумий выбрал добивание. Сначала он отстранил Василевского от подготовки Сатурна, а потом и вовсе передал 2-ю гвардейскую армию Малиновского Донскому фронту для поддержки операции Кольцо.

Поэтому крупномасштабный рывок на Ростов никак не мог взлететь пока Сталинград находился под прямой угрозой. Так или иначе Сталин требовал в первую очередь провести деблокаду города, поэтому весь сентябрь и большую часть октября занимались решением именно этой задачи. Ну а «Большой Уран» раз за разом откладывали, находя для этого вполне рациональные причины – например, «открытую местность в сальских степях».

При превосходстве противника в танках и авиации открытая местность в сальских степях являлась малоподходящей для наступления Закавказского фронта. Немецкому командованию оставлялось, кроме того, большое пространство для маневра на Северном Кавказе.

Эта карта, подписанная И. И. Войковым, отображала только начальный этап работы над планом разгрома противника в районе Сталинграда и на южном фланге советско-германского фронта[53]

Подводя итоги, нужно прежде всего обозначить главное достоинство гипотезы о «Большом Уране». Если принять эту идею, как рабочую, то моментально исчезают все противоречия между известными версиями от разных полководцев.

Получается, что и Жуков говорил правду про 12 сентября и Василевский в начале октября действительно сообщил Еременко часть настоящего плана. Ну а Еременко, в свою очередь, на самом деле предвосхитил окончательный вариант контрнаступления. В рамках гипотезы Большого Урана всё встает на свои места!

Только сейчас стало понятно, почему Жуков, с серьёзным ущербом для себя, так яростно защищал свое авторство Урана перед Еременко. Действительно, Еременко даже теоретически не мог, сидя в Сталинграде, задумать удар на Ростов с «осетровского» плацдарма – это совершенно другой уровень принятия решений.

Да и вообще Жуков не тот человек, чтобы накручивать себе победы без всяких на то оснований – не царское это дело. Тем более, в 60-х годах XX века были еще живы многие непосредственные участники событий – Василевский, Рокоссовский, Воронов и все они, так или иначе, подтвердили версию 12 сентября.

Еще одно неожиданное открытие – это кардинальная метаморфоза в восприятии плана Уран. Оказалось, что Уран – это скорее жест отчаяния игрока, который все поставил на карту, нежели запланированная и выверенная многоходовка уверенного в победе гроссмейстера. Это никак не умаляет подвиг нашего народа, но очень сильно продвигает в понимании того, как принимались стратегические решения.

Мы понимаем, что строить научные гипотезы на основе мемуаров и косвенных фактов – дело неблагодарное. Поэтому, совпадение множества косвенных доказательств еще не повод ставить жирную точку в истории плана Уран.

Вот только один вопрос – не слишком ли много совпадений?

Тайна третьего плацдарма

Операция Уран стартовала, как известно, с двух стратегических плацдармов в излучине Дона – от Серафимовича и Клетской. Кстати, два этих города весной 2023 года получили почетное звание «Рубежи Сталинградской Доблести».

Бои на этих направлениях интересны еще тем, что здесь Красная Армия успешно наступала даже время оборонительного этапа Сталинградской Битвы. Когда в междуречье и в самом городе-герое шли тяжелейшие бои, наши войска в излучине Дона атаковали, улучшая свои позиции и создавая задел для будущего контрнаступления. В конце августа мы отбили Серафимович, в начале ноября Клетскую.

На левом фланге XVII армейского корпуса после отхода итальянцев образовался разрыв фронта примерно в 20 км. Для того, чтобы найти силы для прикрытия глубокого западного фланга, придется отдать Серафимович и отступить на «хордовую позицию» южнее этого населенного пункта[54]

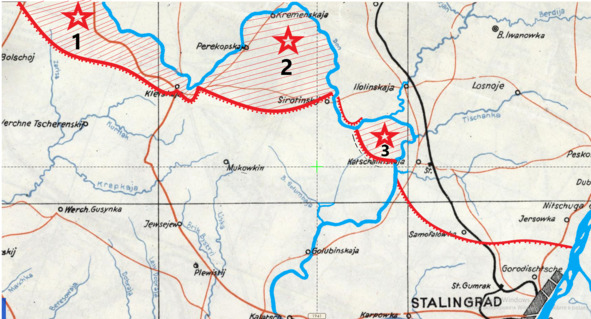

Показывая карту Урана, любой экскурсовод расскажет вам про «классический» плацдарм №1 (Серафимович-Клетская) и про старый добрый плацдарм №2 (Клетская-Сиротинская).

Однако при более внимательном осмотре соседних территорий, вы легко обнаружите еще один плацдарм! Действительно, взглянув на карту боев в малой излучине Дона, мы увидим, что в середине ноября советских плацдармов было не два, а три!

Ближайшая к Сталинграду «малая земля» в излучине Дона и есть та самая Терра Инкогнита – загадочный третий плацдарм! (см схему №1).

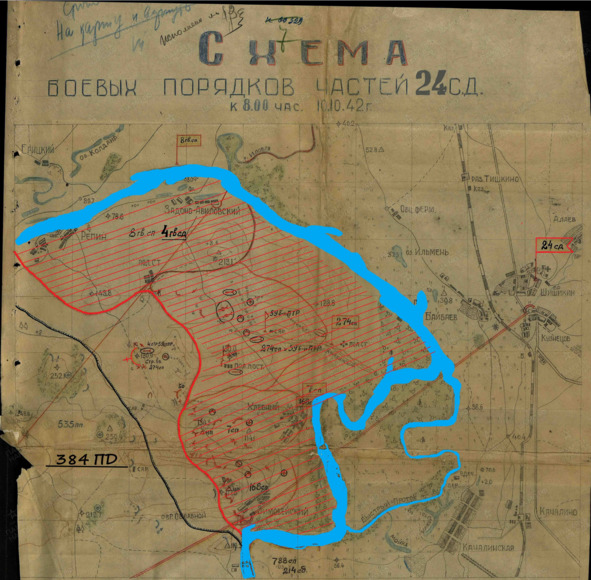

Схема 1

Причем участок этот по размеру более 100 квадратных километров – есть где развернуться! Для сравнения напомним, что к 19 ноября вся 62-я армия Чуйкова занимала территорию менее 10 квадратных километров. 21-я армия вообще, по сути, ютилась на крохотном пятачке возле Клетской.

Однако, почему мы ничего не знаем про третий плацдарм, хотя он находится практически в эпицентре событий? Удивительно, но бои в этом районе до сих пор попадают в слепое пятно почти всех известных исторических исследований, не говоря уж о научно-популярной публицистике.

Иногда этот участок на военных картах даже не отмечают или вообще «рисуют» с ошибками, как в некоторых советских изданиях. Вот уж действительно, черная дыра и богом забытое место, где ничего интересного не происходило. Или все-таки происходило?

История потерянного плацдарма началась в середине августа 1942 года, когда остаткам советской 4-й танковой армии пришлось отступить под давлением XIV танкового корпуса немцев. Танки Виттерсгейма, как паровой каток, методично прокатились по малой излучине Дона, зачищая местность для последнего, как тогда предполагалось, рывка на Сталинград.

К 18 августа данная территория была полностью под контролем Вермахта. 384-я пехотная дивизия даже умудрилась с ходу (16 августа) форсировать Дон и создать небольшой плацдарм на его восточном берегу.

Однако в середине сентября командование Сталинградского фронта решило отбить малую излучину обратно, то есть провести полноценную войсковую операцию на окружение, да еще с форсированием реки.

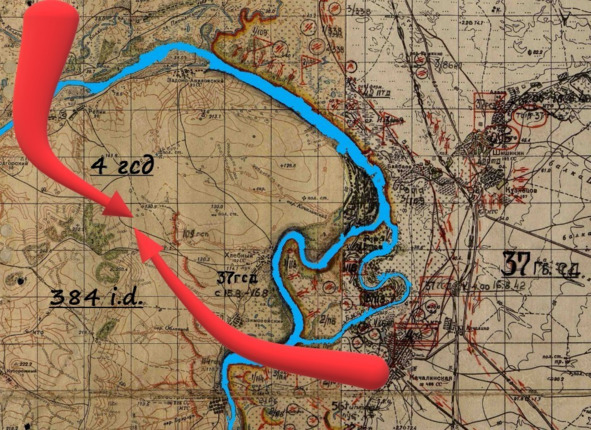

18 сентября 37-я гвардейская дивизия 4-й танковой армии и 4-я гвардейская дивизия 21-й армии вышли на исходные позиции – наступление началось. Таким образом, с востока на «немецкий берег» переправилась 37 гв. сд, а с запада – 4 гв. сд. (Схема №2).

Схема 2

Принципиально важно, что атака на малую излучину была не просто тактическим ходом по улучшению позиций, а, по сути, являлась подготовкой к более крупному контрнаступлению. Если мы вспомним план «Большой Уран», то один из его ударов должен был наноситься как раз с этого плацдарма! И Жуков, который курировал сентябрьское наступление, наверняка отдал целенаправленный приказ о захвате данного пятачка, так сказать – «на будущее».

В работе историка Тельпуховского "Великая победа советской армии под Сталинградом" прямым текстом проговаривается, что плацдарм по линии Репин-Трехостровская был захвачен в контексте подготовки к Урану.

Момент для рывка был выбран удачно, так как атака на плацдарм совпала с масштабным наступлением Сталинградского фронта в Междуречье. Немецкий гарнизон 384-й пд оказался один на один с нашими гвардейцами без шанса на оперативную помощь с "большой земли".

Сама немецкая 384-я пехотная дивизия была значительно ослаблена после предыдущих боев и серьезного сопротивления оказать, видимо, не могла. Дивизия генерала Габленца (von Gablenz) за предыдущий период Сталинградской Битвы понесла самые большие потери среди всей 6-й армии Паулюса – почти 4000 человек убитыми и ранеными. Как было отмечено в донесении от 14 сентября – «Дивизия пригодна только для обороны».

Так что основательно окопаться вдоль протяженного и извилистого берега Дона у немцев не было ни сил, ни времени. Через неделю напряженных боев Паулюсом было принято непростое решение временно отступить, выпрямив линию фронта вдоль полосы господствующих высот и ждать пока падет Сталинград (а это по немецким прикидкам должно было произойти вот-вот, в ближайшее время).

Дело в том, что после захвата Сталинграда должна была начаться операция Herbstzeitlose («Осеннее безвременье») по зачистке северной части Междуречья от Дубовки до Качалинской. В процессе этой операции, утвержденной 12 сентября самим фюрером, автоматически решился бы вопрос и по многострадальному участку 384-й пехотной дивизии.

В итоге, позиции были оставлены, хотя место было тактически выгодное – отсюда, к примеру, дальнобойная артиллерия доставала до важнейшего железнодорожного узла Иловля, где сходились две стратегических ЖД ветки. В долгоиграющей перспективе, это ставило крест на всей советской логистике в этом районе. Но повторимся, немцы считали потерю данного участка временным явлением.

Таким образом, изначально на плацдарме закрепилось два наших подразделения – 37-я и 4-я гвардейские дивизии. Однако 28 сентября (начало второго штурма города), дивизия генерала Жолудева была отозвана в Сталинград, где героически сражалась за Тракторный и Баррикады.

В очередной раз мы убеждаемся, что удержание города для советского командования было приоритетной целью – в ущерб стратегической задаче полного разгрома 6-й армии Паулюса. Собственно, то же «проклятье» преследовало и командование группы армий Б. Вместо того, чтобы уничтожать наши плацдармы в излучине Дона, барон фон Вейхс (von Weichs) снимал с этого участка немецкие дивизии и бросал их в топку городских боев.

Вместо 37-й гвардейской на плацдарм 28 сентября переправилась 22-я Мотострелковая Бригада 4-й танковой армии. Бригада воевала вполне удачно, захватила несколько опорных пунктов и даже взяла в плен несколько шпионов. Первого октября 1942 года 384-я пд, под угрозой окружения, окончательно вышла из малой излучины.

Восьмого октября 22-я МСБР получила приказ на передачу этого участка 24-й стрелковой дивизии и на 10 октября 1942 года линия нашей обороны выглядела следующим образом (см. схему №3).

Схема №3

Возвращаясь к главному вопросу, хочется еще раз спросить – для чего мы штурмовали данный плацдарм из невыгодных для себя позиций? Только лишь для того, чтобы улучшить оборонительные линии? Для этой цели проще было сидеть за рекой и окапываться. Таким образом, мы явно рассчитывали отсюда наступать. Вот только куда и когда?

И тут, без всякой конспирологии, можно вспомнить «хитрый» план Еременко от начала октября, по которому удар на Калач с севера должен был наноситься как раз от Сиротинской вдоль Дона. От Сиротинской основной удар, а от Трехостровской – вспомогательный. Почему бы и нет? Учитывая тот факт, что Еременко писал свой план с подачи Ставки, версия вполне рабочая.

Как известно, к середине октября обстановка в Сталинграде резко ухудшилась и Ставка отказала Еременко в его смелых планах в пользу быстрых и очевидных ударов по кратчайшему расстоянию. Так что 15 октября уже 4-я гв. дивизия получила приказ уходить за Дон, и 24-я стрелковая дивизия осталась на «бесперспективном» плацдарме одна.

Однако, когда локальное наступление в Междуречье не взлетает и 21 октября 1942 года все-таки утверждают «Уран», то идея вспомогательного удара с этого рубежа обретает новое дыхание.

24-й стрелковой дивизии ставится задача захватить господствующие высоты вдоль линии фронта. Смысл этого может быть только один. Эти высоты нужны, чтобы в час X нанести с них удар в сторону переправ у Вертячего и Песковатки.

Без захвата этих высот загонять на плацдарм серьезную армейскую группировку, видимо, смысла не было. Эффекта внезапности не достигнуть, а серьезный урон от немцев, сидящих на укрепленных высотах, будет точно. Именно это в конце ноября и случилось, только на соседнем участке фронта, когда ударные дивизии 24-й армии понесли огромные потери при штурме укрепов Вертячего.

Итак, 25 октября утверждается план частной операции, проведена полноценная подготовка штурмовых отрядов и в ночь на 1 ноября наши части пошли в атаку. Однако, как часто у нас бывает, хотели как лучше, а получилось, как всегда.

Из ЖБД 65-й армии:

24 сд проводила частную операцию по захвату высот 250,4. 219,7. В результате плохой подготовки операции, а особенно неподготовленности командиров, проводивших операцию, плохое ориентирование на местности ночью, слабое управление и т. д. операция успеха не имела. Отряды понесли большие потери и отошли на исходные позиции.

Бойцы и командиры 24-й дивизии в буквальном смысле оказались героями пословицы «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги». Проще говоря, два наших штурмовых отряда заблудились ночью в оврагах! Пока командиры искали потеряшек и матчасть, эффект внезапности был упущен. Пришлось потом целую поэму писать в штаб фронта с приложением списка виновных.

Немцы же, учитывая свои разведанные, быстро поняли, куда ветер дует и начали судорожно строить на этом участке очередную линию обороны. То есть, удар с этого плацдарма, как часть уже ожидаемого контрнаступления в донской излучине, воспринимался Паулюсом, как вполне реальный.

Из ЖБД 6-й армии за 13 ноября 1942 года:

Командующий сегодня утром посетил 384-ю пехотную дивизию, где ознакомился с процессом строительства укреплений. Несмотря на широкую полосу фронта (22 км), усугубленную нехваткой личного состава, продолжается строительство запасной линии обороны, которая может быть занята в случае вражеского наступления[55]

Однако Паулюс беспокоился зря. Рокоссовский, после провала частной операции, на плацдарм махнул рукой, по сути, вычеркнув его из «Урана». На 19 ноября дивизии была поставлена скромная задача по захвату одного единственного села, которого сегодня и на карте нет. Однако даже эту деревеньку удалось захватить только после 23 ноября, когда немецкий фронт уже рухнул.

Собственно, это и есть ответ на вопрос, почему третий плацдарм навсегда остался в тени своих «старших» собратьев. Удара с этого участка фронта так и не случилось – шанс войти в мировую историю был упущен.

Почему отложили удар Сталинградского фронта? Хитрый план генерала Еременко

В темной комнате нет ничего, пока ты туда не зайдешь

Операция Уран была необычной во всем – в замысле, в масштабах и даже в сроках. Нет, дело вовсе не в переносах сроков начала наступления (что, кстати, пошло нам на пользу, запутав немцев), а в разных датах главных ударов. Юго-Западный фронт пошел в наступление 19 ноября 1942 года, а Сталинградский фронт рванул навстречу лишь 20 ноября. 24-я армия Донского фронта в рамках Урана вообще начала движение лишь 22 ноября.

А что тут странного – спросит искушенный читатель, наверняка этому есть рациональное объяснение – либо от историков, либо от самих полководцев. И вот тут начинается самое интересное. Казус в том, у нас есть целых две «официальных» позиции по этому вопросу. Более того, эти версии взаимоисключают друг друга!

Обе версии, конечно, послевоенные. Первая озвучена маршалом Еременко, противоположная – маршалом Жуковым. В наличии и «нейтральные» позиции, которые, как вы догадываетесь, ясности в этот спор не добавляют, а скорее наоборот.

Генерал полковник Еременко в 1942 году

Сам факт существования двух противоположных позиций по такому принципиальному вопросу, да еще от столь именитых полководцев – это уже само по себе скандал. Проблема, которую историки не могут разрешить уже 60 лет, делая вид, что ничего не происходит.

Кстати, когда я в 2020 году спросил на официальной экскурсии в Музее Сталинградской Битвы о причинах переноса наступления Еременко, мне просто не ответили по существу вопроса. Лицензированный экскурсовод прожег меня взглядом, давая понять, чтобы я «ехал обратно в свой колхоз и не задавал глупых вопросов».

Итак, версия Еременко такова – он придумал свой собственный хитрый план, который должен был запутать Паулюса. Если Юго-Западный фронт Ватутина начнет раньше на день или два, то немцы, ожидаемо, все резервы бросят ему навстречу. Таким образом, когда «внезапно» с юга ударит Сталинградский фронт, то подвижных частей в этом районе у немцев уже не будет.

Версия Жукова – это банальная логистика. ЮЗФ до цели нужно пробиваться 3 дня, а СталФ до места встречи нужно «ехать» два дня. Три минус два – получаем один день разницы. Всё просто. Или нет?

Обе позиции здравые и вполне адекватные, но только на первый взгляд. Первая странность заключается в том, что обе версии противоречат «теории внезапности» Урана, о которой вы прочитаете в любом учебнике или исследовании о Сталинградской Битве. Здесь речь о том, что сверхсекретность подготовки Урана обеспечила его внезапность, а внезапность обеспечила успех всей операции на окружение.

Но если Еременко начинает на день или два позже – о какой внезапности может идти речь? Как только 19 ноября Ватутин пошел в прорыв, румыны на юге тут же засуетились и начали готовиться к худшему. Полнокровную немецкую 29-ю моторизованную дивизию, которую могли отправить на поддержку 3-й румынской армии, оставили на месте! Более того, дивизию в режиме аврала начали готовить к контрудару и в итоге именно 29-я мд остановила наступление нашей 57-й армии, сформировав устойчивую стенку котла по реке Червленная.

Из ЖБД 4-й танковой армии за 19 ноября 1942 года:

В 9.25 в 29-ю мд был передан приказ сегодня же изучить возможности для проведения контратак по следующим направлениям: -а) через Блинников в направлении Харауссун-ст. Тундутов; -b) по северному берегу р. Карповка в направлении на Ивановку. В VI румынский корпус было передано распоряжение максимально усилить противотанковую оборону в озерных дефиле, даже за счет менее опасных участков. Также 4-я танковая армия перебрасывает батарею 8,8-см зениток от ст. Тингута к Плодовитому[56]

По поводу растягивания немецких резервов 6-й армии Паулюса всё тоже неоднозначно. Как раз было бы логично, если бы Еременко оттянул на себя подвижные резервы Паулюса, позволив тем самым Юго-Западному фронту развернуться в полную силу. Ведь именно ЮЗФ в этой операции выполнял главную задачу и был «в приоритете».

Самое удивительное, что некоторые подвижные резервы как раз и поехали в сторону Еременко! 21 ноября боевые группы двигались в сторону переправы у Калача вдоль линии Карповская-Советский. Немцы, по факту, приехали к конечной точке удара 4-го механизированного корпуса Вольского в тот самый момент, когда по плану наши танкисты должны были брать Советский. Смех смехом, но нам реально повезло, что мы опоздали!

Проще говоря, задержка в один или даже два дня не давала гарантии от встречного танкового удара. Другое дело, что у немцев на тот момент уже был существенный дефицит бронетехники и они в принципе не могли отразить сразу два крупных наступления на разных флангах. И получается, что Еременко с немецкой педантичностью готовился к худшему варианту развития событий, а Паулюс почему-то понадеялся на русский авось, что его, итоге, и подкосило.

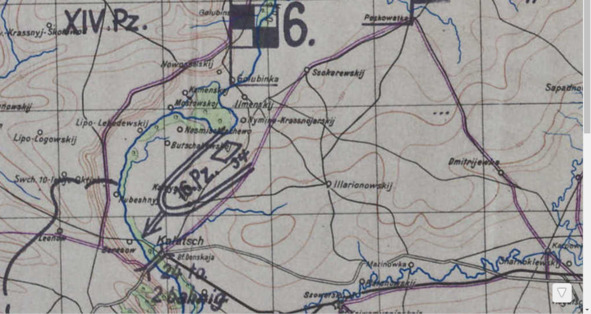

немецкая карта 21.11.42 (район Калача)

Так что механизированный кулак Сталинградского фронта спасла от встречного боя не столько хитрость Еременко, сколько полное отсутствие резервов у немцев и плохая погода! Да, 20 и 21 ноября на южном фланге была нелетная погода – туман, низкая облачность, снег. Причем в советских источниках данный факт описывается исключительно в негативном контексте из-за невозможности полноценно использовать авиацию и частичной потери контроля над войсками.

Вот только туман мешал не только нашей авиации, но и самолетам противника. До 22 ноября немцы просто не видели 4-й механизированный корпус, который волшебным образом растворился в бесконечной заснеженной степи.

При лучших погодных условиях для авиаразведки, немцы вполне могли развернуть боевые группы в сторону Еременко, не говоря уж о беспрерывных бомбежках наших механизированных колонн. Учитывая, что на тот момент Люфтваффе была явно выше классом, чем сталинские соколы, то нелетная погода во время Урана однозначно пошла нам в плюс.

Сам товарищ Сталин в письме Черчиллю 27 ноября 1942 года писал следующее.

В Сталинградской операции пока мы имеем успехи между прочим потому, что нам помогают снегопад и туманы, которые мешают немецкой авиации развернуть свои силы.

Мы думаем на днях предпринять активные операции на Центральном фронте, чтобы сковать здесь силы противника и не дать ему возможности перебросить часть сил на юг[57].

То есть иллюзий по поводу эффективности советских ВВС у нашего руководства не было. «Самолетобоязнь» была настолько серьезной проблемой, что главком был готов в очередной раз отложить операцию, пока не будет достигнут хотя бы относительный паритет в воздухе[58]. В свою очередь, Вольский, когда писал письмо Сталину о возможных проблемах наступления своего механизированного корпуса, де-факто, больше всего опасался именно пикирующих штурмовиков противника.

Немного отходя от темы, обратим ваше внимание на интересный пассаж Сталина об «активных операциях на Центральном фронте». Речь здесь, конечно же, идет об операции Марс. Иосиф Виссарионович немного лукавит, когда говорит Черчиллю, что начнет операцию «на днях». Марс, как известно, был запущен утром 25 ноября 1942 года и к моменту отправки письма точка бифуркации была уже пройдена – наступление под Ржевом не взлетело.

Сталин заранее вбрасывает версию «отвлекающей операции», чтобы прикрыть реальный провал, который сегодня, с легкой руки американского военного историка Гланца (David Glantz), весь мир знает, как «крупнейшее поражение Жукова».