Полная версия:

Призраки Сталинграда

10 октября Ставка выпускает директиву №994240 о выводе из состава Донского Фронта и переводе в резерв Ставки управления 1-й гвардейской армии с частями обеспечения, учреждениями обслуживания и армейскими тылами[35].

11 октября Ставка, в свою очередь, отказывает[36] Рокоссовскому, не согласившись с его вариантом плана и вынужденно берет паузу – заготовок на этот случай у нее нет. Помимо отказа, Ставка дает очень странное указание об удержании плацдармов в Большой излучине Дона, что вообще никак не стыкуется с подготовкой наступления в Междуречье. С другой стороны, Донскому фронту запрещают использовать свежие резервы для локальных ударов.

13 октября генерал Рокоссовский, вслед за Ставкой, отдает самурайский приказ 21-й армии: "ведя бой до последнего человека, во чтобы ни стало удерживать занимаемый плацдарм на южном берегу реки Дон". Это при условии, что никакого вражеского наступления в этом районе нет!

14 октября выходит директива Ставки №170655 о создании 25-и километровой прифронтовой зоны отчуждения. Согласно директиве, все города в опасной близости от фронта должны быть превращены в "крепости", готовые сражаться даже в полном окружении. Даже острова на Волге в районе Сталинграда укрепляются в том же формате фестунгов.

15 октября Ставка соглашается на локальный удар Донского Фронта в сторону Тракторного Завода, сочетая его со встречным наступлением 64-й армии на север, вдоль берега Волги, с целью соединения с основными силами 62-й армии Чуйкова. Начало наступления – 20 октября 1942 года[37].

На первый взгляд, мы в очередной раз вернулись к версии «удержать город любой ценой прямо сейчас», но нет. Как вы уже догадались, 10, 11 и 13 октября принимаются очень странные решения, которые явно выбиваются из логического ряда «Спасти Сталинград».

Действительно странно, зачем забирать у Рокоссовского штаб 1-й гвардейской армии, когда важен каждый человек, когда так не хватает ресурсов для спасения города? Однако всё встает на свои места, если перенестись на 10 дней вперед и прочитать директиву Ставки №994272 от 21 октября 1942 года и директиву №994273 от 22 октября 1942 года.

Управление 1-й гвардейской армии передислоцировать из Ртищево в новый район.. Выгрузка – ст. Филоново (Ново-Анненская)[38]

31 октября 1942 г. сформировать Юго-Западный фронт.

Управление Юго-Западного фронта развернуть на базе управления 1-й гвардейской армии и дислоцировать в районе Ново-Анненского[39]

Таким образом, именно Директива Ставки №994240 от 10 октября 1942 года является фактической точкой отсчета Урана. В этот критический момент, когда «простые» решения исчерпали себя, и был предварительно утвержден альтернативный план контрнаступления с прорывом на большую глубину – тот самый план Уран, о котором сегодня знает весь мир.

Почему предварительно? Да потому что с реальным созданием Юго-Западного фронта тянули аж до 21 октября – ждали, чем закончится наступление Донского Фронта (оно началось 20 октября).

Тут надо помнить, что подвижные резервы для полноценного Урана к 10 октября уже были в целом сформированы – 5-я танковая армия готова, 4-й механизированный корпус готов, механизированные бригады для 13-го корпуса Танасчишина готовы. 3-й, 4-й и 8-й кавалерийские корпуса тоже бьют копытом. Чем раньше они приедут под Сталинград и начнут разворачиваться на плацдарме, тем лучше, это же очевидно. Однако Сталин команду не дает.

Причина может быть только одна – на самом верху всё это время шли ожесточенные споры, каким именно должен быть окончательный вариант контрнаступления, каков будет его масштаб и задачи? Можно только представить, насколько эмоционально обсуждалась каждая версия, но, в итоге, до нас дошли лишь скупые строчки а-ля: «В процессе разработки план неоднократно дорабатывался и изменялся». Генерал-полковник Воронов, к примеру, писал об этом так:

Мне пришлось участвовать в работе Ставки, когда всесторонне обсуждались и решались вопросы – где прорывать фронт, в каком направлении наносить главные удары фронтов?

Рокоссовский, в 1964 году, также подтвердил, что "разработка плана стратегической операции в основном была закончена лишь во второй половине октября".

Таким образом, даже в середине октября окончательное решение еще не созрело!

Ну действительно, зачем ждать результатов локальных наступлений, зачем тратить драгоценное время в ситуации, когда у вас есть готовый и утвержденный план, то самое «иное решение»? Зачем отсылать управление 1-й гвардейской армии на 300 километров в Саратовскую область, если вы уже окончательно договорились, что это будет штаб Юго-Западного фронта?

Когда вопросов больше, чем ответов, остается только гадать, что же пошло не так. Одно понятно, что 10 октября от крайнего плана отказались, а новый еще не утвердили. Именно поэтому 25 октября в руках Жукова оказалась лишь одна "слепая" карта, а не готовый план со всеми подробностями. С учетом того факта, что в Генштабе, возможно, лежало несколько иных решений, то ситуация становится максимально запутанной.

Проще говоря, с 10 октября по 20 октября в Ставке и на уровне фронтов происходит массированный мозговой штурм, который заканчивается, в итоге, непростым решением об ударе на большую глубину. Сколько за эти дни было рассмотрено различных вариантов контрнаступления? Вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем.

Ясно одно – Уранов было много.

Большой Уран. Иное решение генерала Жукова

Не верю! Рукописи не горят

Каждый школьник знает, что Уран – это «иное решение», которое предложил Жуков Сталину 12 сентября 1942 года. 19 ноября этот план воплотился в жизнь – началось советское контрнаступление, которое изменило весь ход Второй Мировой. Казалось бы, перед нами такой же очевидный факт, как то, что война началась 22 июня 1941 года.

Однако бесконечные волны архивных документов могут подточить любую очевидность, даже эту. И в какой-то момент количество перешло в качество – операция Уран раскрылась нам с совершенно другой стороны.

Чтобы не разводить конспирологию, начнем с прямой цитаты Константина Константиновича Рокоссовского.

В отличие от намечаемого плана в сентябре Генеральным Штабом контрудара, который предполагалось нанести силами трех армий из района Серафимовича, сейчас намечалось нанести два основных удара по флангам основной сталинградской группировки противника и окружить ее[40]

Неожиданно? Да не то слово. Можно ли трактовать эту цитату двояко? Нет! Прямым текстом Рокоссовский нам сообщает, что в сентябре планировался лишь один главный удар! И никакого окружения.

Если удар Юго-Западного фронта не замыкал окружение, то получается, что операция преследовала какую-то другую цель и, видимо, совсем в другом направлении! Действительно, «односторонний» удар ЮЗФ на Калач, выглядит нерационально, так как не решает принципиальной задачи – перерезания коммуникаций противника.

Главная линия снабжения Паулюса – это железная дорога Лихая-Чир (дальше поезда на тот момент не ходили[41]). И если тупо ломиться по кратчайшему пути к Калачу, основная магистраль остается в относительной безопасности.

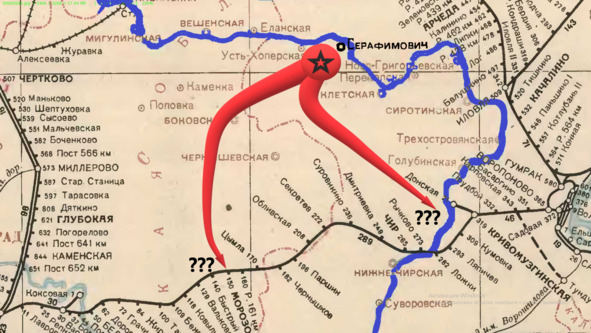

Внимательно посмотрите на карту той самой ЖД ветки и задайте себе вопрос – а куда лучше бить из-под Серафимовича, если нужно перерезать ЖД? Не блокировать, а именно прервать? Правильно, лучший вариант – это удар на Морозовскую, крупный логистический и железнодорожный узел (см. схему №1).

Схема №1

С одной стороны, расстояние от плацдарма у Серафимовича, что до Калача, что до Морозовской примерно одинаковый, а c другой стороны, Паулюсу спасать Калач намного проще, ведь поселок расположен намного ближе к его основной группировке.

Кстати, в окончательном варианте Урана, который запустили 19 ноября, захват Морозовской тоже планировался, но только как задача-максимум – уж слишком лакомый кусочек. Ну а в рамках Сатурна, как известно, это вообще была приоритетная цель всей операции.

Еще один довод в пользу нашей версии – это само название, которым упорно оперирует Жуков – «иное решение». Освободить Сталинград ударом в совершенно противоположную сторону от города, ну это действительно ассиметричное иное решение!

В XXI веке, когда вышли воспоминания Рокоссовского с новыми вставками, восстановленными из оригинальной рукописи, тезис об единственном контрударе подтвердился.

…В сентябре, прибыв в Ставку, я был ознакомлен с обстановкой, сложившейся в районе Сталинграда, и с задачей, которая на меня возлагалась. В общих чертах ознакомил меня с ней заместитель Верховного Главнокомандующего генерал армии Г. К. Жуков. Сводилась она к следующему. В междуречье Волги и Дона прорвалась сильная группировка немецко-фашистских войск. И вот глубоко на ее фланге, на восточном берегу Дона, намечалось с целью нанесения контрудара сосредоточить группировку наших войск в составе не менее трех общевойсковых армий и нескольких танковых корпусов. Мне поручалось ее возглавить.

Однако ссылаться только на Рокоссовского и делать из этого далеко идущие выводы было бы, конечно, наивно. Поэтому у нас есть кое-что более существенное – «показания» генерала Штеменко. Генерал всю войну прослужил в Генеральном Штабе на "оперативной работе", постоянно находясь в самой гуще событий. Сначала он был руководителем направления, потом замом начальника оперативного управления, затем начальником оперативного управления. После войны, как известно, именно он возглавил Генеральный Штаб, то есть, этот человек обладал самой полной информацией о деятельности ГШ и имел доступ ко всем секретным документам. Таким образом, перед нами информация "из первых рук".

Штеменко, в том числе, курировал и разработку Урана, поэтому ему действительно есть, что рассказать.

В двадцатых числах сентября операторы Генштаба уже в полную силу работали над этими вопросами, накапливали разного рода оперативно-стратегические соображения. Мысли и предложения представителей Ставки, которыми они делились непосредственно с Верховным Главнокомандующим, попадали и к нам через С. И. Тетешкина и А. А. Грызлова. В Оперативном управлении велась даже особая карта в единственном строго секретном экземпляре. Эта карта, датированная 27 сентября 1942 года, выполненная И. И. Войковым под наблюдением генерала В. Д. Иванова, сохранилась. Карта очень наглядно показывает ход работы над замыслом контрнаступления и передает решительную цель, которая стояла тогда перед советскими войсками.

Составители карты показали, в частности, сосредоточение стратегических резервов, создание юго-восточнее Воронежа нового фронта в составе трех общевойсковых армий и двух мощных конно-механизированных групп. Согласно замыслу, новому фронту предстояло наступать с плацдарма на правом берегу Дона в районе Серафимовича и вырваться к Тацинской, что позволило бы перехватить железнодорожные и другие пути противника из-под Сталинграда на запад. Затем фронт должен был наступать через Каменск в район Ростова, где и пересекались бы пути отхода немецко-фашистских войск не только из-под Сталинграда, но и с Кавказа[42]

Цитата настолько показательная, что исключает любые разночтения. Теперь уже нет никаких сомнений, что иное решение действительно существовало!

Штеменко полностью подтверждает тезис Рокоссовского о единственном главном ударе. Абсолютно очевидно, что первоначальный замысел Жукова в рамках иного решения принципиально отличался от конечного варианта, запущенного в ноябре 1942 года.

По сути, перед нами классический «Сатурн»!

В этом контексте показателен пассаж про исходный плацдарм «юго-восточнее Воронежа» и бросок не в сторону Калача, а на Тацинскую! Если на карте прикинуть, хотя бы примерно, откуда должен наносится главный удар, то мы получаем хорошо знакомый плацдарм Сатурна – от Верхнего Мамона до Серафимовича!

В пользу этой версии надо сказать, что Василевский в своих воспоминаниях неожиданно проговаривается про весьма странные рубежи "Урана": "Исходным рубежом для наступления ЮЗФ намечался участок фронта по Дону от Верхнего Мамона до Клетской с главной группировкой на плацдарме юго-западнее Серафимовича".

Почему именно это место? Да потому, что там нет немцев! Участок держали «слабые» союзники, вот только не румыны, а итальянцы, которые в конце августа уже «проявили» себя, посыпавшись после среднего по силе контрудара Красной Армии. Собственно, после чего и образовался спасительный плацдарм под Серафимовичем. Проще говоря, это было самое перспективное направление для удара на тот момент!

Чтобы не запутаться в многочисленных проектах окончательно, в дальнейшем мы будем обозначать этот замысел, как «Большой Уран».

Как только осознаешь масштабы подобной операции, то сразу становится понятно, почему Сталин 13 сентября засомневался и завернул столь амбициозный план.

Хватит ли сейчас сил для такой большой операции? А не лучше ли ограничиться ударом с севера на юг и с юга на север

вдоль Дона[43]?

Цитата Сталина приведена здесь не случайно, потому как в начале октября в реальную разработку был запущен именно такой план – «удар с севера на юг и с юга на север вдоль Дона» в районе междуречья. Впрочем, Штеменко подносит нам еще один сюрприз.

Одновременно с этим мыслилось провести окружение и разгром 6-й немецкой армии непосредственно под Сталинградом. Это предполагалось выполнить силами Сталинградского и Юго-Восточного фронтов при содействии Закавказского. Последнему предстояло нанести удар из района Георгиевска через сальские степи на северо-запад, что должно было создать угрозу тылу кавказской и астраханской группировок противника.

Здесь окончательно всё встает на свои места – пазл сошелся. План «Большой Уран» от конца сентября предполагал не одну крупную операцию, а сразу две крупномасштабных операции! Вернее, даже три, учитывая удар Закавказского Фронта. Сразу становится понятным, откуда растут ноги у «странных» прожектов Еременко о штурме Элисты – это, оказывается, часть изначального плана. Та самая часть, с которой Еременко в начале октября действительно ознакомили ну или хотя бы намекнули, приоткрыв завесу секретности.

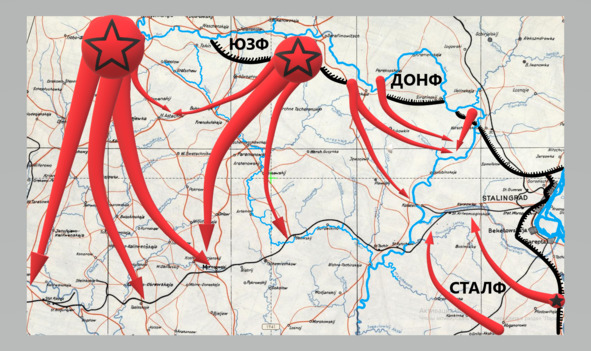

Таким образом «Большой Уран» – это наступление на Тацинскую в качестве основного удара и окружение Сталинградской группировки в междуречье в качестве самостоятельного, дополнительного удара.

Схема №2

К сожалению, Штеменко оставил открытым вопрос о сроках и этапах советского контрнаступления. И тут есть два варианта.

1. ЮЗФ главными силами переходит в наступление первым, отвлекая на себя резервы и перерезая железную дорогу Лихая-Чир.

2. Удары должны быть нанесены синхронно, иначе у Сталинградского и Донского фронтов просто не хватит сил закрепиться на отвоеванных плацдармах.

В последствии, Еременко именно по этой причине пойдет в наступление лишь 20 ноября, на день позже Ватутина. А вообще Андрей Иванович требовал задержку в 2—3 дня[44], но Жуков его инициативу завернул.

Нет сомнений, что для гарантии успеха встречных ударов, в качестве предварительного условия, требовалось деблокирование Сталинграда и, соответственно, частичный разгром северного фланга Паулюса. Однако провал наступления 18 сентября безусловно ставил крест на изначальной задумке Жукова.

Поэтому в начале октября концепцию «Большого Урана» Сталин ожидаемо переиграл в пользу решения с малым котлом в междуречье. Вот только, как мы помним, Рокоссовский резко выступил против подобной тактики и, видимо, Генеральный Штаб его поддержал, раз идею локального котла, так или иначе, отложили в сторону.

Самое же удивительное в «Большом Уране» – это то, что удары Юго-Западного и Сталинградского фронтов вообще не пересекаются между собой! Окружение Паулюса планируется силами только лишь Донского и Сталинградского Фронтов (см. схему №2).

Штеменко однозначно указывает на факт двух независимых ударов.

На карте Генштаба, о которой говорилось выше, ясно просматривались и недостатки в замысле. Так, непосредственно для окружения мощной 6-й немецкой армии выделялись сравнительно слабые силы, особенно с юга (с севера намечена 21-я армия в составе 10 дивизий, тогда как с юга противника окружала 51-я армия, имевшая всего четыре дивизии и бригаду). Подвижные войска в состав ударных группировок, предназначенных для окружения 6-й немецкой армии, не намечались. Маневр Сталинградского и Юго-Восточного фронтов на окружение был сложным:

сначала он планировался в малую излучину Дона с последующим поворотом войск в восточном направлении на Сталинград для рассечения и уничтожения окруженного противника. После поворота на Сталинград требовалось форсирование Дона. Внешний фронт окружения располагался на большом удалении от внутреннего, что осложняло бы взаимодействие советских войск

Проще говоря, окружение Паулюса виделось Ставке, как вспомогательный удар, на фоне главного наступления крупных механизированных соединений ЮЗФ на Тацинскую. Таким образом, в рамках Большого Урана, сил для окружения 6-й армии было действительно недостаточно.

Согласно плану, 21-я армия наступала с плацдарма Клетская-Сиротинская, а навстречу ей из другой «малой излучины», от Трехостровской, била 1-я гвардейская армия[45]. И только после окружения или разгрома XI немецкого корпуса наши войска могли перейти к форсированию Дона – от Вертячего до Калача. Действительно, очень рискованная затея.

Кстати, ничего вам этот замысел не напоминает?

Генерал Штеменко

Конечно же, это очень похоже на "десантный" проект Еременко от 9 октября 1942 года. Именно такой удар[46] от Сиротинской силами Донского фронта и предлагал Андрей Иванович.

Таким образом, на самом деле произошло следующее. Василевский 5 октября предложил командующим продумать варианты операции на разгром Паулюса, но исключительно своими силами – о существовании (возможности) крупного механизированного кулака в виде ЮЗФ ни Еременко, ни Рокоссовский, очевидно, не знали.

Показательно, что Рокоссовский отказался обсуждать удар своего фронта из малой излучины Дона. Наступление ограниченными силами против XI корпуса, да потом еще штурм переправ – это лотерея, в которую Константин Константинович играть остерегался.

Действительно, форсирование Дона было еще одной нетривиальной задачей, о чем справедливо замечает Штеменко. В этом контексте успешный захват моста у Калача в ночь на 22 ноября 1942 года больше похож на чудо, чем на плановый результат. Подполковник Филиппов совершенно справедливо получил за этот прорыв звезду героя и впоследствии, практика присвоения звания ГСС за форсирование рек была закреплена на нормативном уровне.

За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленск и ниже, и равных Днепру рек по трудности форсирования названных выше командиров соединений и частей представлять к присвоению звания Героя Советского Союза[47]

Окружать или не окружать? Вот в чем вопрос

И еще раз вернемся к главному – внешнему фронту, который «располагался на большом удалении от внутреннего». То есть основной внешний фронт, по этому замыслу, формировался исключительно силами левого фланга ЮЗФ. Даже если предположить, что он проходил по реке Чир – это все равно достаточно далеко от малой излучины Дона, где должны были проходить основные бои Донского фронта.

В любом случае мы получаем два запланированных кольца окружения вокруг 6-й армии Паулюса. Первое кольцо – это войска Донского и Сталинградского фронтов. Второе кольцо – это войска Юго-Западного и Закавказского фронтов (плюс 28-я армия, которая бьёт от Астрахани в сторону Элисты).

Таким образом второе внешнее кольцо образуется на значительном удалении от Сталинграда. После чего хочется задать риторический вопрос – какое название лучше подходит для подобной операции – Уран или Сатурн? У какой планеты колец много?

Конечно, в рамках научного исследования делать далеко идущие выводы на основе мемуаров – дело неблагодарное и сомнительное, однако приходится работать с тем, что есть. Также нужно учитывать тот факт, что доступные архивные документы в целом релевантны воспоминаниям Штеменко. В том числе и «итоговый» план Уран Юго-Западного Фронта.

На сохранившемся экземпляре Урана видны правки по целям и масштабам операции, которые де-факто были утверждены в конечном варианте. И что же мы видим? Откорректировано именно то место, где написано про окружение! Причем из мемуаров Жукова известен даже период этих правок.

С 1 по 4 ноября были рассмотрены и откорректированы планы Юго-Западного фронта, а затем во всех деталях были рассмотрены и увязаны планы действий 21-й армии и 5-й танковой армии.

Еще раз внимательно читаем интересующий нас кусок документа[48]. В первоначальном варианте главной задачей видится «перерезание коммуникаций Сталинградской группировки». Форсирование Дона и захват плацдармов на восточном берегу планируется именно для этой цели. И только третьим пунктом плана (уже без всяких сроков!) ставится задача на окружение. По сути, для ЮЗФ окружение является в буквальном смысле «третьестепенной» задачей.

На первый взгляд, эти правки непринципиальны. Ну чуть поменяли формулировку, ну слова некоторые переставили – и что? Однако, если правки не так важны, то зачем тогда Жукову все переписывать, да еще сразу в нескольких местах? В итоге, из плана пришлось вырвать несколько страниц и полностью их переделать. А значит разница все-таки была существенной.

С другой стороны, Сталинградскому фронту цели на окружение вообще не ставится – даже как задача-максимум. Окончательный план СталФ по Урану – это приказ №00217[49] от 09 ноября 1942 года, где все подробно расписано – что и куда. Одного только в этом приказе нет – задачи на соединение с Юго-Западным фронтом. Ну нет ее и всё. Нет такой цели и в приказе по 51-й армии. Списать это на секретность – наивно, хотя многие историки именно так и делают.

Поэтому не стоит усложнять, главная задача СталФ согласно плану – это перерезать железную дорогу Сталинград-Котельниково-Сальск. Задача-максимум – пробиться к железной дороге Лихая-Ложки-Сталинград, перерезать ее в районе Советский-Карповка и закрепиться вдоль ЖД ветки, обеспечив себе прикрытие по флангам. Всё.

Дойдет ли до них Юго-Западный фронт или нет – это уже вторично. Если бы у ЮЗФ возникли проблемы при форсировании Дона, то Еременко все равно должен был сидеть на месте, удерживая любой ценой свою линию фронта.

Более того, как пишет Рокоссовский в фундаментальном труде «Великая Победа на Волге», форсирование Дона вообще, по сути, выходило за рамки операции Уран!

Район встречи войск фронтов (Калач, Советский) был определен с учетом того, чтобы исключить форсирование Дона ударными группировками фронтов[50]

Проще говоря, контекст планов обоих фронтов говорит нам о том, что «полное окружение» – это задача-максимум, успех которой был под большим вопросом. А вот «разрушить логистику», заставив Паулюса отступить от Сталинграда – это вполне достижимая цель. Поэтому неудивительно, что по итогам Урана (24 ноября 1942 года) в СМИ была озвучена версия «блокировки коммуникаций», а вовсе не окружения.

Даже Сталин в своих секретных (и потому очень откровенных) переговорах с Черчиллем и Рузвельтом остерегался озвучивать конечные цели наступления.

Первый этап наступательной операции имеет цель захват железнодорожной линии Сталинград Лихая и расстройство коммуникаций Сталинградской Группировки В северо-западном секторе фронт немецких войск прорван на протяжении 22 километров, в южном секторе – на протяжении 12 километров. Операция идет неплохо[51]

Об окружении Паулюса Сталин сообщил «уважаемым партнерам» только 6 декабря 1942 года, причем в очень обтекаемой форме, без подробностей, чтобы была возможность откатиться назад.

Таким образом, в исходном варианте Ватутин больше смотрит на запад, планируя «выбросить сильный десант на Морозовскую», нежели на восток и непосредственное участие в разгроме Паулюса.