Полная версия:

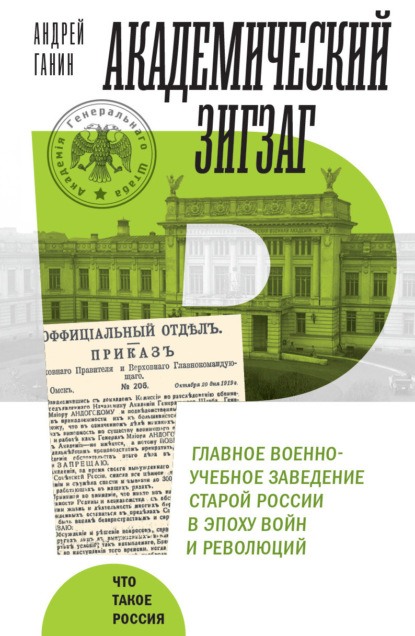

Академический зигзаг. Главное военно-учебное заведение старой России в эпоху войн и революций

Ознакомившись с письмом курсовиков, агитировавших за Андогского, генштабисты из штаба 10‑й армии выступили против участия в голосовании курсовиков как мало служивших по Генеральному штабу и малокомпетентных. В Генеральном штабе наметился разлад.

29 мая с конфиденциальным письмом к Головину обратился сам Андогский, рассказав о мотивах своего выдвижения: если Головин победит, но не будет утвержден военным министром, «академическое дело попадет в совершенно непривычные руки и опять будет искать новых путей для своего развития и обоснования». Это было справедливо. Чтобы подсластить пилюлю, Андогский добавил: «Я никогда не отрекусь, что в академическом деле я твой ученик и вполне разделяю проводимые нами всеми взгляды на постановку высшего военного образования». Андогский пытался убедить соперника, что выдвигает свою кандидатуру после долгих сомнений, руководствуясь лучшими побуждениями и всего-навсего подстраховывая основного претендента – Головина. Однако Головин, будучи умным человеком, не мог не почувствовать лицемерия в этих излияниях.

Кандидатура Головина нашла множество сторонников на фронте. Ее активно поддержали сослуживцы – работники штаба Румынского фронта проголосовали единогласно. Коллективное письмо в поддержку Головина составили офицеры Генерального штаба 12‑й армии, а председатель исполнительного комитета Генштаба 12‑й армии генерал-майор П. И. Изместьев даже вступил в открытую борьбу с оппонентами Головина, разослав агитационную телеграмму по армии с протестом против воззвания академии и поддержкой Головина; Изместьев готовил коллективные обращения по фронтам. Головин был осведомлен об агитации за себя и, очевидно, не возражал. Изместьев также выпустил отпечатанную типографским способом листовку «Головин – начальник академии», в которой были выдвинуты прямые обвинения в адрес соперников Головина – представителей старой школы. Штаб Юго-Западного фронта 11 июня высказался за Головина. Сторонники Головина присылали ему письма со словами поддержки. 23 июня 1917 года датирована телеграмма о коллективном решении генштабистов 3‑й армии голосовать за Головина. Коллективное постановление за Головина выпустили и генштабисты штаба 4‑й армии. Подобные коллективные решения должны были служить средством убеждения тех, кто еще колебался.

8 июня штаб Особой армии продемонстрировал успешное владение избирательными технологиями. Телеграмма от штаба рекламировала Головина как «горячего проповедника единства русской военной доктрины, борца с[о] схоластикой, личным усмотрением и дисциплинарным режимом». Затем авторы документа перешли к лозунгам: «Поручим начавшему довершить дело оздоровления нашей высшей школы. Имя Николая Головина объединит большинство. Офицеры Генерального штаба – выбирайте Николая Головина».

Генштабисты 7‑й армии, начальником штаба которой ранее был Головин, 8 июня высказались за него и попросили «солидарной поддержки» его кандидатуры. В штабе образовалась инициативная группа, агитировавшая за Головина. От ее имени по штабам фронтов, армий, корпусов и дивизий рассылалась телеграмма с призывом «голосовать за профессора Николая Николаевича Головина, известного всем офицерам Генштаба своей живой работой в военном деле». Известно не менее четырех циркулярных телеграмм из этого штаба в поддержку Головина. В обращениях, которые рассылал штаб, акцентировалось внимание на том, что метод Головина использовался во французской и немецкой армиях, что Головин является тем звеном, которое может связать академию с «наиболее яркими выразителями прикладного метода в военной литературе последних лет» генералами В. А. Черемисовым, А. А. Незнамовым, А. К. Келчевским, Б. В. Геруа, военным инженером, полковником В. Н. Полянским, полковником В. Ф. Киреем и др. Причем выдвигалось предположение, что указанные лица с приходом в руководство Головина составят новый штат академии. Это был прямой вызов прежнему профессорско-преподавательскому составу, который с приходом Головина должен был потерять свои места.

В других армиях и на других фронтах мнения разделились. Звучали имена генералов М. В. Алексеева, В. Ф. Новицкого… Порядок голосования был следующим. Выборщики подавали голос с указанием чина и фамилии одного кандидата в запечатанном конверте. Пакеты от офицеров с фронтов должны были доставляться правителю дел академии к 15 июля. К этому же числу требовалось прислать пакеты от офицеров Ставки и центральных учреждений. При этом правителем дел было лицо заинтересованное – сам А. И. Андогский. После 15 июля голоса не принимались. 18 июля конференция академии избрала счетную комиссию из трех старейших профессоров для вскрытия конвертов совместно с тремя представителями от Военного министерства, Ставки и ГУГШ. Задачей комиссии было определить четырех лидеров голосования.

По армиям голосование прошло не совсем так, как следовало из предвыборных резолюций. Так, в Особой армии, высказавшейся до выборов за Головина, голоса разделились, причем победил генерал М. В. Алексеев, набравший 21 голос, на втором месте был Головин (13 голосов) и на третьем – Андогский (9 голосов).

Общие итоги выборов оказались следующими: Головин получил 410 голосов, Андогский – 373, Алексеев – 76, А. М. Драгомиров – 36, В. А. Черемисов – 20, Н. Л. Юнаков – 17, В. Ф. Новицкий – 16, А. А. Незнамов – 5, А. К. Келчевский – 3. Всего проголосовали 956 генштабистов. Среди набравших наибольшее число голосов были в основном выходцы из кружка «младотурок». Солидный отрыв Головина и Андогского от остальных свидетельствует о значительном влиянии предвыборной агитации. Фигура Головина как реформатора и новатора была популярной, а менее популярный Андогский получил голоса курсовиков и преподавателей академии, равно как и протестный электорат оппонентов Головина. Фактически военному министру по итогам голосования был представлен рейтинг популярности представителей Генерального штаба, ознакомившись с которым он принял собственное решение.

И хотя в результате голосования победил Н. Н. Головин, начальником академии по личному решению военного министра А. Ф. Керенского стал не он, а его соперник Андогский. По свидетельству профессора М. А. Иностранцева, Андогский сумел втереться в доверие к Керенскому, что, возможно, стало одной из причин его успеха. И хотя решение о назначении Андогского было принято, по окончании войны предполагались перевыборы.

Камнев покинул свой пост. С началом Гражданской войны он добровольно пошел на службу в Красную армию и продолжил заниматься там военно-педагогической деятельностью, но в 1938 году его расстреляли.

Однако вернемся в летние месяцы 1917 года. Сторонники Андогского ликовали. Победа их кандидата была пафосно объявлена началом новой эры в истории русской военной школы. Приказ о назначении состоялся 7 августа. В своей работе новый начальник академии опирался на группу преподавателей и актив слушателей ускоренных курсов. Постепенно наметились и те лица учебно-административного состава, с которыми он сошелся ближе других и которые его активнее поддерживали. Прежде всего это были А. П. Слижиков, И. И. Смелов и А. Д. Сыромятников. Не случайно именно Слижиков при новом начальнике стал правителем дел академии.

Уже 31 августа Андогский защитил диссертацию на звание экстраординарного профессора по теме «Встречный бой». Критически настроенный в отношении Андогского профессор М. А. Иностранцев признавал в воспоминаниях, что диссертация Андогского «представляла собой прекрасную работу, весьма полно и всесторонне освещавшую этот, до тех пор совершенно не разработанный и, если так можно выразиться, модный вопрос тактики до 1914 года».

16 августа Головин был произведен в генерал-лейтенанты. Производство, видимо, должно было компенсировать обиду, которую нанес ему Керенский, утвердивший по итогам выборов менее достойного претендента. Головин не смирился с принятым решением и попытался его оспорить, обращался в Ставку Верховного главнокомандующего за разъяснением и получил лицемерный ответ, что назначение не состоялось по причине необходимости сохранить Головина для фронта.

Выборы проходили на фоне постепенной политизации корпуса офицеров Генерального штаба, которая особенно ярко проявилась позднее в делении на красных и белых. Акции, подобные выборам, существенно расширяли границы допустимого поведения генштабистов в революционный период. Полковник Андогский был куда менее известен, чем Головин. Однако он сумел заручиться поддержкой многочисленных выпускников ускоренных курсов, что обеспечило ему большое количество голосов (бывшие курсовики дали Андогскому больше голосов, чем всего набрал третий претендент, генерал М. В. Алексеев – один из самых известных военачальников русской армии той эпохи). Тем более что Андогский находился в Петрограде и имел больше возможностей для интриг в Военном министерстве, чем остававшийся на фронте Головин. Каждая сторона задействовала административный ресурс. Для Андогского таким ресурсом стало воздействие на курсовиков, а также полиграфические возможности академии, типография которой, по всей видимости, печатала листовки в его поддержку.

Выбор, перед которым оказался Керенский, был непростым. Разрыв между Головиным и Андогским был не столь существенным, как их отрыв от остальных. Назначать Головина Керенский явно не хотел, причем едва ли по той причине, о которой впоследствии сообщили Головину официально. По всей видимости, в текущей политической ситуации, когда в столице было неспокойно и существовала угроза правого военного переворота, вылившаяся вскоре в вооруженное выступление генерала Л. Г. Корнилова, Военная академия и ее слушатели тоже могли сыграть свою роль, и более лояльным Керенскому представлялся Андогский, чем кандидат с далекого Румынского фронта Головин.

Академию возглавил не генерал и даже не профессор, что вызвало особое недоумение. И все же назначение Андогского начальником академии оказалось для нее благотворным. Профессор академии генерал-майор М. А. Иностранцев писал:

Справедливость требует признать, что назначение на эту должность именно Андогского было спасительным для академии в бурное революционное и в наступившее после него еще более обильное подводными камнями – большевицкое время.

Благодаря исключительной ловкости и гибкости этого человека, неподражаемого в умении влезать в душу, не стеснявшегося в приемах и не брезговавшего в своих целях дружбою не только с Керенским, но даже далее и с Троцким-Бронштейном, академия не была разгромлена и уцелела, хотя и навлекши на себя в крайних правых кругах обвинение в «большевизации», потворстве коммунизму и т. д.

Несомненно, что своей ловкостью и приноравливанием Андогский, прежде всего, спасал самого себя, но нельзя не признать, что, спасая себя, он спас и академию, и спас так, как едва ли бы удалось это сделать кому-либо другому.

Того же мнения был и служивший в академии Б. П. Богословский. Уже став генерал-майором в белой Сибири, в разговоре с французским генералом М. Жаненом «он восхищался ловкостью и осторожностью директора (правильно – начальника. – А. Г.) Андогского, который сумел, поступившись некоторыми мелочами, спасти академию, своих учеников и всевозможные исторические сокровища, хранящиеся в ее архивах».

Андогский был достаточно умен, хитер и изворотлив, чтобы в интересах академии находить общий язык и с большевиками, и с властями «розового» Поволжья, и с властителями белой Сибири. Под его руководством академия благополучно пережила лихолетье Гражданской войны, и наш дальнейший рассказ посвящен тому, как именно это удалось.

Глава 3. Под большевиками (Петроград – Екатеринбург)

Курсы революционного времени

Выборы всколыхнули тихую жизнь академии. Тем более что с 13 июня по 15 октября 1917 года учебный процесс в ней не осуществлялся. На намеченные к открытию осенью 1917 года подготовительные курсы 3‑й очереди командировались по 2 кандидата от каждого армейского, гвардейского и конного корпуса, 10 – от Польского корпуса, по 20 – от фронтовых штабов (по 4 от фронта из частей, не входящих в состав корпусов), 20 от авиационных частей по выбору начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания и шесть от Ставки. Первоначально собирались зачислить 210 офицеров. Сверх того начальник академии имел право принимать соответствовавших требованиям офицеров из внутренних округов, а также из Петроградского военного округа. Допускался прием вольнослушателей. Принимались кадровые офицеры (окончившие военные училища не позднее 12 июля или 1 октября 1914 года), выдержавшие предварительные или конкурсные экзамены в академию в 1910–1914 годах, но почему-либо не прошедшие подготовительные курсы 1‑й и 2‑й очереди, обладавшие боевым опытом Первой мировой продолжительностью не менее полугода (для ускоренных выпусков 1914 года из училищ – не менее двух лет). При наличии в корпусе более двух кандидатов предпочтение отдавалось в следующем порядке: кавалерам ордена Святого Георгия 4‑й степени, Георгиевского оружия, Георгиевского креста, раненым, контуженым, отравленным газами, имевшим высшее общее образование.

Квоты периодически менялись. Более приближенным к фактическому набору стало распределение, согласно которому на курсы намеревались поступить 37 кандидатов от Северного фронта, 38 кандидатов от Западного фронта, 58 кандидатов от Юго-Западного фронта, 52 кандидата от Румынского фронта, 22 кандидата от Кавказского фронта, 21 кандидат от авиационных частей и по одному кандидату от штаба Верховного главнокомандующего, по распоряжению Верховного главнокомандующего и от Петроградского военного округа на вакансию начальника академии (всего 231 офицер). Слушатели должны были явиться в академию к 10 октября 1917 года и имели право взять с собой пеших вестовых, однако их размещение и питание было делом самих офицеров.

Намечалось открытие и старшего класса 2‑й очереди, санкционированное Ставкой. Курсовики в количестве 80 человек должны были проходить обучение с 1 октября 1917 года по 1 мая 1918 года. Слушателей принимали при условии, что прежде они окончили подготовительные курсы 1‑й и 2‑й очереди и выдержали в мирное время предварительный или конкурсный экзамен в академию. Позднее окончивших подготовительные курсы 1‑й очереди принимать запретили.

Для кандидатов на подготовительные курсы 3‑й очереди были установлены следующие требования: наличие рекомендации прямого начальства до командира корпуса включительно, прохождение полного курса военного училища мирного времени (не позднее выпуска 12 июля 1914 года), для окончивших ускоренные курсы училищ – не позднее выпуска 1 октября 1914 года, участие в боевых действиях под огнем противника и в составе строевой части (для кадровых офицеров – не менее полугода, для офицеров 1‑го ускоренного выпуска из военных училищ – не менее двух лет), засвидетельствованное командирами частей с приложением боевых аттестаций, и полное физическое здоровье. Рекомендовались к зачислению выдержавшие предварительные или конкурсные экзамены в академию в 1910–1914 годах, но не прошедшие подготовительных курсов 1‑й и 2‑й очередей. Всего принимали 210 человек: по 2 офицера от каждого армейского, гвардейского и конного корпуса и по 4 офицера от каждого фронта (из частей, не входящих в состав корпусов). В начале октября Ставка запретила принимать на подготовительные курсы штаб-офицеров. Открытие подготовительных курсов 3‑й очереди перенесли на 15 октября 1917 года, а в войска офицеры должны были вернуться не позднее 1 апреля 1918 года. Если претендентов оказывалось больше, чем запланировано, приоритет отдавался кавалерам ордена Святого Георгия 4‑й степени, кавалерам Георгиевского оружия, раненым, контуженым, отравленным газами (при условии восстановившегося здоровья), имевшим высшее образование.

Повороты судьбы бывают причудливы. 5 октября 1917 года Андогский получил заявление от старшего адъютанта общего отделения отдела генерал-квартирмейстера штаба 12‑й армии подполковника В. П. Сальского с просьбой устроить его в академию курсовым штаб-офицером или штатным преподавателем. Получив отказ, Сальский стал одним из наиболее последовательных сторонников украинской национальной идеи среди бывших офицеров-генштабистов русской армии; в августе 1919 года он участвовал в наступлении украинской армии на занятый красными Киев; осенью 1919 года командовал действующей армией УНР, затем стал украинским военным министром; умер в 1940 году в Варшаве. Как бы ни оценивались последующие его действия, попытка трудоустроиться в академию накануне Гражданской войны в случае успеха с большой долей вероятности привела бы к тому, что Сальский стал бы не петлюровским, а колчаковским генералом.

Или другой случай. 4 декабря 1917 года начальник штаба 5‑й кавалерийской дивизии бывший генерал-майор М. М. Махов ходатайствовал о прикомандировании к академии для написания научного труда по истории кампании 1805 года в Австрии. Махову было отказано, в результате он остался в Советской России и осенью 1919 года был расстрелян по делу антибольшевистской подпольной организации «Национальный центр».

Эти эпизоды наглядно демонстрируют роль случая в том, в каком лагере оказывались генштабисты в Гражданскую войну.

Осенью 1917 года в академию стали прибывать слушатели. Курсовик В. М. Цейтлин записал в дневнике 14 октября: «Был сегодня в академии, видел много народу. Кажется, будет у нас довольно интересно, новые профессора, новые кафедры, вот лишь бы заниматься дали спокойно». Но о спокойствии в Петрограде октября 1917‑го можно было только мечтать.

Как отмечал профессор Б. В. Геруа,

чтение курсов и ведение практических занятий шли через пень в колоду. Стоявшая у дверей и заглядывавшая в окна революция мешала сосредоточиться и спокойно отдаться науке. Как профессора, так и слушатели чувствовали себя точно на куске, оторвавшемся от Земли и блуждающем в пространстве вне связи с остальным миром. Знали, что этот метеор рано или поздно шлепнется о твердую поверхность и расплющится в порошок.

Нечто похожее ощущал и В. М. Цейтлин, записавший в дневнике незадолго до большевистского переворота: «Апатия положительно ко всему, ничего не хочется делать, ни во что не веришь…»

Профессор М. А. Иностранцев вспоминал:

Работалось легко и с интересом. Вечером я подготовлял дальнейший курс, составлял конспекты для слушателей, а днем ездил в академию для чтения лекций и ведения практических занятий. Однако обстановка для работы значительно ухудшилась. Стали исчезать предметы первой необходимости, и сильно чувствовался недостаток топлива, так что последнее приходилось сильно экономить, и хорошо топить мою, довольно большую, квартиру было невозможно. Приходилось зябнуть.

Такие предметы первой необходимости, как сахар, соль, мука, приходилось доставать или в академическом кооперативе, или же по протекции приказчиков в магазинах, бывших нашими поставщиками. Мясо стало предметом роскоши. Пришлось познакомиться с такими блюдами, как котлеты из сушеных овощей, и с такими лакомствами, как лепешки из кофейной гущи.

О повседневности академии осени 1917 года писал в дневнике и В. М. Цейтлин. 16 октября он отмечал: «Страшная дороговизна, а у нас в академии до сих пор не наладились обеды, приходится ездить в собрание армии и флота, причем устаешь от этого мотания дьявольски». Впрочем, вскоре слушателей стали обеспечивать питанием. 18 октября Цейтлин записал: «В академии наладилось продовольствие, и теперь стало легче жить, во всяком случае, обед обеспечен. Прислуга женская, и как это хорошо».

Поляков принять, украинцам отказать

Революционное время диктовало и новые требования приема на курсы. Начальник Генерального штаба генерал-майор Ю. Д. Романовский сообщал новому начальнику штаба Верховного главнокомандующего генералу от инфантерии М. В. Алексееву 1 сентября 1917 года:

Независимо от указанных требований, на подготовительные курсы 3[-й] очереди надлежит командировать 10 офицеров-поляков для подготовки офицеров для штабов польских войск, из них 5 по выбору генерала [И. Р.] Довбор-Мусницкого и 5 по выбору генерала [А. А.] Осинского, среди последних желательно назначить полковника Ясенского, ныне состоящего при Ставке…

К 25 сентября кандидаты должны были прибыть в академию.

Попытались воспользоваться открытием в Петрограде ускоренных курсов академии и вытребовать отдельные квоты на обучение своих офицеров и украинские политики. Предполагалось, что офицеры-украинцы, окончившие курсы, будут служить в национальных формированиях. 5 октября 1917 года в Ставку была направлена следующая телеграфная переписка из академии:

По ходатайству представителя Цент[ральной] рады при ГУГШ, прошу уведомить, не встречается ли препятствий к командированию на подготовительные курсы третьей очереди пятнадцать офицеров-украинцев, предназначаемых для штабов украинизируемых дивизий и корпусов. Офицеры должны удовлетворять общим условиям, установленным для командируемых на третьи курсы. Полковник Андогский. С своей стороны полагаю, что создание офицеров Генерального штаба специально для украинских дивизий внесет путаницу в прохождение службы Генерального штаба. Генеральный штаб должен быть единый. Г[енерал-]м[айор] Марушевский.

Генерал В. В. Марушевский тогда исполнял должность начальника Генерального штаба. Того же мнения придерживались начальник штаба Верховного главнокомандующего Н. Н. Духонин и генерал-квартирмейстер М. К. Дитерихс, наложивший на телеграмму резолюцию: «Наштаверх и я совершенно согласны с вашим мнением, а потому командирования не будет». 7 октября окончательно решено было не выделять специальных квот для украинских офицеров.

Обращения украинских и польских представителей касались и набора в старший класс 2‑й очереди. Командир Польского стрелкового корпуса генерал-лейтенант И. Р. Довбор-Мусницкий 3 октября 1917 года распорядился о командировании в академию шести польских офицеров. Некоторых польских офицеров по ходатайствам командования польских войск в России могли зачислять на так называемую «польскую вакансию» сверх штата. Это позволяло попасть в академию даже тем, кто при общем конкурсном отборе шансов не имел. Командир 34‑го армейского корпуса генерал-лейтенант П. П. Скоропадский 1 октября ходатайствовал о командировании на курсы штабс-ротмистра В. В. Кочубея.

В числе польских офицеров в старшем классе 2‑й очереди обучался и обер-офицер для поручений штаба Польского стрелкового корпуса штабс-капитан Ромуальд Воликовский, впоследствии бригадный генерал Войска польского. Эта фигура заслуживает более подробного рассказа. Воликовский был георгиевским кавалером, имел и другие награды. Весной 1918‑го Воликовский на короткое время оказался в рядах зарождавшейся Красной армии, в штабе военного руководителя Петроградского района и Северного участка завесы. Летом 1918 года с другими польскими офицерами он был направлен польским мобилизационным отделом в Москве в Сибирь, чтобы возглавить военно-административную работу среди польских военнослужащих и формирование 5‑й польской стрелковой дивизии для восстановления Восточного фронта против немцев. Так он оказался на Востоке России, где стал начальником штаба польских войск в Восточной России и начальником штаба 5‑й польской дивизии. Вернувшись в Польшу, подполковник Воликовский участвовал в Советско-польской войне в качестве начальника штаба 5‑й польской армии генерала В. Сикорского, впоследствии польского верховного вождя и премьер-министра польского эмигрантского правительства. Это сотрудничество сыграло свою роль в последующей карьере Воликовского.

Летом 1921 года Воликовский стал первым польским военным атташе в Москве, но его службу прервал шпионский скандал: Воликовский тайно занимался сбором разведданных, завербовал курсовика-колчаковца, бывшего подполковника С. С. Дзюбенко и организовал на Петровке книжный магазин «Военно-техническое образование», служивший явкой для польской агентуры. Дзюбенко арестовали и расстреляли.

Через двадцать лет, в августе 1941 года, бригадный генерал Воликовский вновь был назначен польским военным атташе в Москве (на этот раз от польского правительства в изгнании), позднее он возглавил польскую военную миссию в СССР, где вел розыск депортированных в 1939 году поляков и пытался мобилизовать их на польскую военную службу. В сентябре 1942 года был выслан из СССР по обвинению в шпионаже и уехал на Ближний Восток. После Второй мировой войны, демобилизовавшись, уехал в Канаду, где провел остаток жизни. Несмотря на выпавшие на его долю испытания, Воликовский умер на 101‑м году жизни, в феврале 1992 года, пережив почти всех остальных курсовиков.

Власть меняется

Неумолимо приближался исторический день 25 октября 1917 года. Накануне в Петрограде были разведены мосты, не ходили трамваи, в казармах шли митинги и производилась выдача боеприпасов. Было понятно, что силовой захват власти большевиками начнется в ближайшие часы. 24 октября слушатель Цейтлин записал: