Полная версия:

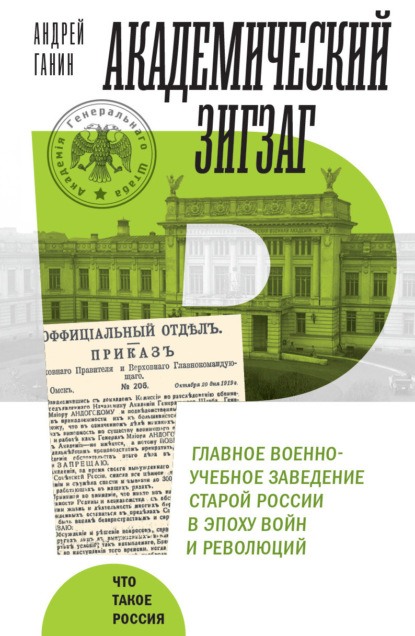

Академический зигзаг. Главное военно-учебное заведение старой России в эпоху войн и революций

Разбирая вопрос со шкурной точки зрения, страшен не захват власти Лениным, Троцким и др. идейными культурными большевиками, а страшны произвол, грабежи и убийства разнузданной, пьяной солдатской массы, которые, очевидно, сегодня начнутся, а может быть, и уже начались. Особенное озлобление, конечно, будет, как всегда, против нас.

На встречах курсовики совещались по поводу дальнейших перспектив:

Обсуждали вопрос, что делать. Решили, что, прежде всего, спокойствие, из Петрограда никуда не уезжать и в вооруженную борьбу одиночным порядком не вмешиваться ни в коем случае.

Пошли обедать в академию. Народу мало, видимо, кто живет далеко, не рискнул идти, нам хорошо, живя напротив.

День большевистского переворота, среда, 25 октября 1917 года, в истории самой академии ничем особенным не запомнился. Шла рутинная работа. Дежурным офицером был назначен полковник Р. К. Дрейлинг. По расписанию в старшем классе шли следующие занятия: 9:00–9:40 – служба Генерального штаба (Г. Г. Гиссер); 9:50–10:30 – военная психология (Р. К. Дрейлинг); 11:00–13:00 – практические занятия по тактике № 2; 13:20–14:00 – общая тактика (А. И. Андогский). За пределами академии все было иначе.

По описанию профессора М. А. Иностранцева, в тот день

картина, которую представляли собою улицы, прилегающие к Дворцовой площади, и набережные Невы на Адмиралтейской стороне и Васильевском острове, совершенно ясно говорила, что назревают решительные события. Картину эту я позволю себе назвать на военном языке сосредоточением сил. Действительно, по улицам и набережным двигались целые толпы народа, преимущественно рабочих и пролетариата, из которых весьма многие несли винтовки, и весь этот люд двигался к Зимнему дворцу. Поражало то обстоятельство, что все это делалось совершенно открыто, не стесняясь и не встречая ни малейшего сопротивления со стороны кого бы то ни было. Не только военных частей, но и милиции совершенно не было видно.

Когда мы въехали на только что наведенный после разводки Дворцовый мост, то увидели военное судно, стоявшее на Неве против Зимнего дворца. Это была пресловутая «Аврора», способствовавшая вечером того же дня взятию Зимнего дворца, открыв по нем[у] огонь.

Было очевидно, что никакого сопротивления восставшим против Временного правительства массам черни оказано быть не может и не будет и что перед предстоящим сражением мы видим довольно оригинальную картину, а именно видим одного лишь противника за полным отсутствием другого. Нельзя же было, в самом деле, считать серьезною противною стороною тот небольшой караул уже упомянутого женского батальона, который якобы охранял Зимний дворец.

Т[ак] к[ак] обмениваться в трамвае мыслями вслух ввиду разнокалиберности публики в вагоне было нежелательно, то мы с П. Ф. Рябиковым лишь молча обменялись взглядами и без слов поняли друг друга.

Одно из самых подробных описаний 25 октября сохранил дневник слушателя академии В. М. Цейтлина, оказавшегося в самой гуще событий исторического дня. В 17 часов Цейтлин записал:

Был в академии. Начальник академии сказал удивительную речь, суть ее в том, что «академия, дескать, вне партии и политики», а поэтому надо беречь свое здоровье, нервы и продолжать заниматься, выжидая положение. По сообщению Андогского, Керенский с Временным правительством осаждены в Зимнем дворце, защищают Зимний дворец юнкера и женский батальон. Министру Кишкину даны диктаторские полномочия по водворению порядка. Но вот при помощи чего водворять – этого никто не говорит.

В борьбу с большевиками решено не ввязываться…

На Суворовском полный порядок, встретил много солдат и красногвардейцев с ружьями как группами, так и в одиночку. Никто не задел, даже шашку не пробовали отымать.

По Суворовскому прошло много матросов, говорят, приехали из Кронштадта. Раз эта публика «краса и гордость революции» приехала, значит, будет кровь…

В 2 часа ночи с 25 на 26 октября в дневнике появилось новое подробное описание. Ввиду исключительной значимости этого свидетельства приведем его целиком:

Зимний дворец взят. Сейчас я только вернулся с Невского, по которому бродил в своем импровизированном штатском костюме. Риск был большой, т. к. удостоверение у меня офицерское и, если бы выяснили, что офицер в штатском, могли бы тут же прикончить.

Вышел из дому около 8 часов вечера, на улицах большое оживление, много грузовых автомобилей с вооруженными матросами и красногвардейцами, толпами бродят солдаты, но настроение у них не воинственное и, что самое приятное, не хулиганское, как, напр[имер], после первых дней во время Февральской революции.

Встретил одного товарища из академии, он меня в штатском не узнал, даже когда я подошел вплотную и задал вопрос. В первый момент даже, видимо, испугался, потом рассмеялись и пошли вместе. Изредка встречались офицеры, все без оружия.

На Знаменской площади несколько митингов, я как штатский вошел в толпу, а приятель остался на тротуаре ждать. Говорили о большевиках, восстании. Какой-то солдат кричал, что Ленин берет власть в свои руки, заключит мир с немцами, отдаст землю крестьянам и, словом, будет рай на земле.

Следующий оратор, видимо, с[оциалист]-р[еволюционер], говорил, что захват власти неправильный, что, дескать, даже 2‑й съезд [Советов] против, что надо было бы ждать решения Учредительного собрания.

Настроение толпы было против большевиков, но вообще очень умеренное.

На Невском патрули из солдат и красной гвардии, народу много. К приятелю стали подходить и спрашивать, есть ли оружие, какой части, я посоветовал ему идти домой, обещав зайти все рассказать, а сам пошел далее.

В толпе узнал, что Зимний дворец осажден Красной гвардией и солдатами, а с Невы крейсером «Аврора». Около 9 часов раздались пушечные выстрелы и вслед за тем ружейная трескотня, говорили, что начался штурм дворца. Обойдя несколько патрулей, пошел далее. На пути видел несколько арестов как офицеров, так и, видимо, каких-либо важных лиц и правительства, двоих сняли с извозчика. Настроение толпы было определенно враждебное к арестованным, и можно было ожидать самосуда, правда, большею частью в толпе были солдаты. Офицеров далее на Невском уже совсем не было видно. У редакции «Вечернего времени» толпа. В ней настроение противобольшевистское, но весьма нерешительное, вступают в споры с проходящими патрулями, доказывая им бесцельность кровопролития. У Гостиного двора толпа еще больше. Ружейные выстрелы слышны сильнее. Говорят, идет перестрелка юнкеров и женского батальона, которые забаррикадировались во дворце. Керенский руководит обороной дворца. Патруль из матросов привел несколько арестованных офицеров, хорошо, я в штатском, да еще в пролетарском. Хуже всего попасть к этим зверям, убьют просто ради удовольствия… С красногвардейцами можно говорить, объяснить, а это какие-то садисты-бандиты.

Хорош бы я был, если бы спросили удостоверение, из‑за этого и приходилось быть осторожным.

Дошел до Мойки, дальше не пускали. Ружейная стрельба все продолжалась. Слухи самые разноречивые. По одним сведениям, Зимний дворец взят, по другим, только ворвались в первый этаж с одной стороны.

Подъезжают броневики, подходят новые отряды солдат. По моим наблюдениям, наибольший порядок в отрядах Красной гвардии.

Юнкерам, защищающим Зимний дворец, предъявили ультиматум сдаться.

Решил было идти домой, но рассудил, что здесь, пожалуй, самое безопасное место, и остался ждать дальнейших событий, хотя промерз и проголодался вдребезги.

Вероятно, около 12 часов ночи, может быть, немного позже, снова раздались орудийные выстрелы и ружейная трескотня, я был около Гостиного двора, все двинулись к Морской и Зимнему.

Стреляли с «Авроры» и из Петропавловской крепости. У Морской стояли красногвардейцы и солдаты, дальше не пускали. Дворец был уже взят, юнкера сдались, правительство арестовано, так сообщил какой-то большевистский комиссар.

Толпа на Невском просто поражала своим безразличным отношением к происходящему и происшедшему.

Керенский оказался себе верным до конца и в решительный момент рано утром бежал из дворца. Жаль, что этого прохвоста не поймали.

26 октября Цейтлин отметил:

Академию распустили на 3 дня, многие уезжают, я тоже было хотел сегодня ехать в Москву, но решил ехать завтра-послезавтра. Хочу более ориентироваться в положении и сразу принять определенное решение и выяснить, что делать дальше, а кроме того, не разберешь еще, какое настроение в провинции, несмотря на весь трагизм нашего положения, можно все же влететь из огня да в полымя.

Смена власти не сразу отразилась на академии, занятия в которой шли своим чередом. После большевистского переворота академия автоматически оказалась военно-учебным заведением Советской России, хотя ни слушатели, ни профессорско-преподавательский состав не разделяли новой идеологии.

Профессор Б. В. Геруа свидетельствовал, что «большевики в начале своей разрушительной деятельности как-то забыли об академии, и в ней по инерции еще мерцала прежняя жизнь». «Академия как бы законсервировалась в своем помещении на Суворовском и по инерции жила и работала, не вызывая к себе ни особого интереса, ни внимания», – вспоминал преподававший в академии П. Ф. Рябиков. Им вторил М. А. Иностранцев:

Захват власти большевиками первое время на жизни собственно академии почти не отразился. Учебная жизнь текла своим неизменным порядком так же, как она, в сущности, текла и при царской власти, и при Временном правительстве. Единственно, чем ознаменовалось для академии появление у власти коммунистов, было назначение в академию политического комиссара. Когда это событие стало известным в профессорской среде и между слушателями, то оно первое время вселило у всех некоторую тревогу.

А. И. Андогский собрал слушателей и потребовал соблюдать осторожность в разговорах, чтобы не давать повода для преследований со стороны новой власти. Слушатель ускоренных курсов 3‑й очереди Н. Н. Ивановский вспоминал:

С первого момента нам было объявлено, что академия вне политики, и на этой линии ген[ерал] Андогский (21 ноября 1917 года произведенный в генерал-майоры. – А. Г.) держался до Казани в 1918 году.

Начались занятия. Нас ничего не касалось вне академической жизни. Наступил октябрь. К власти пришли большевики. Андогский продолжал свою линию – сохранить академию, наверно, бывал в Смольном. Нас не трогали. Единственный раз во время лекции по инж[енерному] искусству – читал проф. Коханов – вошла в зал (помните двусветлый зал младш[его] класса) группа матросов с винтовками во главе с комиссаром. Их глазам представилась картина – за столами сидело до 250 офицеров в погонах. Почему-то они ушли без всякого замечания. Проф. Коханов ни на минуту не остановил лекцию. События шли своим чередом. Сняли погоны, образовались комитеты. Пришлось стоять в очередях за продуктами вместе с обслуживающими академию нижними чинами и служителями – этого добился комитет нижних чинов.

Мы продолжали ходить на лекции, чертить горизонтали (геодезия проф. Сергиевского).

Но как Андогский ни старался держать академию в стороне от событий – мы попали в круговорот.

Не всем нравилась такая линия поведения академического начальства. В. М. Цейтлин писал в дневнике 24 ноября: «Академия занимается своим будничным серым делом, делая вид, что мы только учимся, а до остального нам дела нет, а, в сущности говоря, просто трусость и равнодушие, которое сейчас овладело всеми».

Между тем в стране разгоралась Гражданская война, не чувствовать приближения которой военные профессионалы не могли. Цейтлин зафиксировал в дневнике 21 ноября:

В академию, придя к обеду, узнал, что убит генерал Духонин.

Переговоры о мире идут как будто успешно.

Бежал Корнилов.

Будущее сулит много неприятных перспективов.

В соответствии с веяниями времени в академию был назначен политический комиссар. Им оказался бывший сельский учитель, прапорщик военного времени, поклонник науки, спокойно воспринимавший бывших офицеров, обращавшийся к профессорам со словами «господин генерал» и, более того, сам интересовавшийся военным делом и с этой целью даже посещавший лекции. Ходили слухи, что он являлся родственником кого-то из народных комиссаров и попал в академию по протекции. Возможно, речь шла о С. Ф. Баскове. Судя по документам, в академии были и другие комиссары. Однако незначительность роли комиссара академии в конце 1917 – начале 1918 года очевидна из простого факта отсутствия его подписи на свидетельствах об окончании курсов 2‑й очереди, выданных слушателям в марте 1918 года и по-прежнему заверявшихся только начальником академии и правителем дел.

Академия продолжала работать в прежнем режиме. 15 ноября правителем дел стал подполковник И. И. Смелов, единогласно избранный на эту должность конференцией. 26 ноября 1917 года, в день святого Георгия, торжественно отмечался праздник Генерального штаба. Накануне прошла всенощная, после нее панихида по усопшим начальствовавшим, учившим, учившимся и служившим в академии. В воскресенье, 26 ноября, состоялись Божественная литургия и молебен.

Между тем одно за другим выходили распоряжения новых властей, фактически направленные против офицерства. В ноябре 1917 года было запрещено хранение и ношение оружия. Виновные подлежали революционному суду, что ударяло прежде всего по офицерам.

19 ноября слушатель В. М. Цейтлин отметил в дневнике:

Академию тоже скоро, вероятно, разгонят, несмотря на все ходы Андогского.

Оказалась довольно низкопробная личность, юлит – заискивает.

Словом, пока что кутерьма.

16 декабря 1917 года Совет народных комиссаров (СНК) принял декрет «Об уравнении всех военнослужащих в правах», которым отменялось ношение погон и упразднялись воинские чины. Этот декрет оказался морально тяжелым для офицерства, поскольку погоны всегда были символом офицерской чести и принадлежности к корпорации. До революции их срезали только с провинившихся. Тем оскорбительнее была эта мера, ударявшая по мировоззрению и системе ценностей.

Курсовик И. Г. Баковец показывал по делу «Весна» 20 октября 1930 года:

Через короткий промежуток времени после Октябрьского переворота тов. Троцкий, расформировав все академии, взял под свое покровительство и на государственный бюджет академию Генерального штаба. Однажды начальник академии Андогский, войдя в аудиторию, объявил всем слушателям, что академия становится советской и что приказано всем снять погоны, при этом заявил: «Кто с этим примириться не может и полагает оставить академию, то тому он чинить препятствий не будет, остальные же должны оставаться в академии, и занятия будут продолжаться по-прежнему». При этом он добавил: «Ввиду наступления немцев наш долг целиком перейти в Красную армию и спасать наше Отечество (Россию) от того позора, который нам могут навязать немцы», при этом [он] прослезился. Я остался в академии.

По всей видимости, Баковец в своих воспоминаниях об академии соединил несколько разновременных событий, поскольку снятие погон должно было происходить в декабре 1917 года, германское наступление относилось к февралю 1918 года, а Троцкий мог заняться академией не ранее весны 1918 года.

Слушатель В. М. Цейтлин записал в дневнике 2 декабря 1917 года:

На занятиях сегодня в академии уже много было в штатском, а многие совсем без погон.

Вид дикий…

Между прочим, солдаты погон не снимают и говорят, не хотят, а на улицах был ряд эксцессов по отношению к офицерам, не снявшим погон.

Несмотря на общую разруху, здорово занимаемся. Да иначе и делать нечего. Некоторые, правда, бросили все и уехали к себе домой.

Запись на следующий день развивала этот сюжет:

Сегодня весь день прошел незаметно. Встал только в 3 часа дня. Пошел пообедал в академию и вернулся. Все нездоровится.

Почти все в академии без погон, но большинство в офицерских шинелях, в общем вид очень глупый. Думаю, что если приказано будет одеть юбки, то, пожалуй, оденут.

Глупее всего Андогский со слезами на глазах объявил младшему классу, что этот приказ распространяется и на нас.

Преподававший в академии В. Н. Касаткин вспоминал:

Ген. А. И. Андогский объявил этот приказ и приказал снять погоны. Пошел домой, срезал погоны на кителе и снял погоны на мундире.

Невольно вспомнилась сцена… как каптенармус Ерохин срезал у кадета, виновного, несомненно, в каких-то тяжелых поступках, погоны – символ «esprit du corps» – духа чести по-русски, честь мундира. И вот этой чести мундира меня лишили. За что? За какое тяжелое преступление? За измену своему Царю – говорил я себе. И моя жена, моя совесть, сказала: «И тебе не стыдно, Вася?» – и не разговаривала весь день… Мне было действительно стыдно. Но потом еще одна капля горечи упала в мою чашу стыда. Утром следующего дня я, взяв свою шашку – Георгиевское золотое оружие, прошел на Неву и против памятника Петру Великому бросил шашку в Неву.

По свидетельству Касаткина, как оскорбление воспринималось и обращение к офицерам «фабричным словом „товарищ“» взамен прежнего титулования. Касаткин отмечал, что позднее в Белой армии «получил обратно свои погоны и возможность своей борьбой с красным врагом загладить свое темное прошлое». У белых Касаткину вернулось и прежнее титулование, сумел он восстановить и Георгиевское оружие. Профессор М. А. Иностранцев считал упразднение погон «актом чисто внешнего свойства», однако, как и другие, воспринимал эту меру как преднамеренное унижение и оскорбление офицерства новой властью. В знак протеста преподаватели переоделись в гражданскую одежду, чтобы, таким образом, не носить форму без погон. Профессор геодезии генерал В. В. Витковский продолжал носить погоны и в 1918 году, причем протестовал своеобразно – весной, обливаясь потом, ходил в шинели, чтобы на улице не видели погон на кителе (на шинели погоны не полагались). Такой демарш вызывал серьезную озабоченность Андогского, старавшегося сделать так, чтобы академия не привлекала внимания властей, тем более как оппозиционное учреждение.

Революционные катаклизмы все сильнее влияли на слушателей и преподавателей. Тяжелые последствия для академии имело пребывание в ней в конце 1917 года отряда в 600 кронштадтских матросов, оставившего после себя опустошение. По свидетельству Андогского, это была «форменная банда грубых, грязных, полупьяных и распущенных людей, которые и на комиссара академии не обращали ровно никакого внимания, и располагались не там, где он им указывал, а где им было угодно, причем повсюду курили, плевали и засыпали пол семечками». Еще более разрушительные последствия оказало прибытие отряда из 400 гельсингфорсских матросов, по сравнению с которыми кронштадтцы показались академическому начальству «кроткими и безобидными овечками». Новый отряд повел себя в академии «как азиаты в завоеванной стране».

Не обошли академию стороной и процессы национализации армии, создания национальных частей и национальных государств. В конце 1917 года в украинский генеральный военный секретариат поступила телеграмма от слушателей: «Офицеры-украинцы, слушатели старшего и младшего курса академии Генерального штаба, в количестве 20 человек, готовы и счастливы будут отдать и приложить все свои силы и знания Украине. Председатель капитан Якименко». Появились желающие поступить в польские войска, например, подполковник В. Э. Томме изъявил такое желание в начале ноября 1917 года. В 1918 году на Кавказский фронт отправились слушатели-кавказцы.

То, что академия оказалась большевизирована и начала готовить кадры для РККА как одна из структур новой армии, стало понятным позднее. При этом в большинстве своем ни слушатели, ни профессорско-преподавательский состав не разделяли новой идеологии. Несмотря на это вопиющее противоречие, новой власти в обстановке конца 1917 – начала 1918 года не оставалось ничего другого, как позволить академическому руководству сосредоточить в своих руках всю подготовку кадров Генштаба Советской России. Такое положение вещей существовало с конца 1917 по весну 1918 года.

В период с октября 1917 по март 1918 года в академии велись занятия со старшим классом 2‑й очереди и подготовительным курсом 3‑й очереди. По свидетельству преподавателя В. Н. Касаткина, в этот период «никого из профессоров не было, а потому производились практические занятия на планах и картах по методу Н. Н. Головина и так „валяли дурака“ до мая 1918 г.». Впрочем, документы свидетельствуют, что профессора в академии тогда были.

В старшем классе 2‑й очереди шла подготовка по следующим курсам: стратегия (М. А. Иностранцев), военная статистика России (А. И. Медведев), история военного искусства (Б. М. Колюбакин), общая тактика (А. И. Андогский, Б. П. Богословский), военно-инженерное искусство (Н. И. Коханов), военно-морское дело (капитан 1‑го ранга Б. И. Доливо-Добровольский), служба Генерального штаба (Г. Г. Гиссер, В. Н. Касаткин, П. Ф. Рябиков), очерк событий текущей войны на иностранных театрах (Г. И. Клерже), военная психология (Р. К. Дрейлинг), военная статистика иностранных государств (Г. Г. Христиани), практические занятия по картографии, общий разбор отчетной задачи по тактике (Б. В. Геруа, А. Ф. Матковский), история военного искусства в России (А. К. Байов), служба железных дорог в военном отношении (Л. И. Савченко-Маценко). Геодезистам также преподавали астрономию (В. В. Витковский) и вопросы математики (Д. Д. Сергиевский). Занятия проходили с 9 до 13, иногда до 15 часов. Обычно после двух сорокаминутных занятий устраивали десяти- или двадцатиминутный перерыв.

На 1 января 1918 года в академии обучались 160 офицеров в старшем классе 2‑й очереди, 8 офицеров в старшем классе геодезического отделения, 226 офицеров на подготовительных курсах 3‑й очереди и 1 – в младшем классе геодезического отделения (всего 395 офицеров). Подготовительные курсы 3‑й очереди окончили 143 офицера.

Занятия шли усиленным порядком, причем велась подготовка даже геодезистов, слушавших лекции профессора В. В. Витковского по астрономии и занимавшихся математикой с профессором Д. Д. Сергиевским. Некоторых слушателей в феврале 1918 года прикомандировывали к Николаевской главной астрономической обсерватории в Пулково.

Отдельные слушатели и преподаватели к началу 1918 года уже состояли в антибольшевистских подпольных организациях. Так, слушатель капитан Р. Д. Мергин вступил в военную организацию «Национального центра» (по некоторым предположениям, речь шла в действительности о «Правом центре») в Петрограде еще в ноябре 1917 года и занял пост начальника контрразведывательного отделения организации, а 1 апреля 1918 года выехал на Кавказ со специальными поручениями руководства организации (тайная миссия совпала с его официальным распределением на Кавказский фронт). Впоследствии Мергин стал одним из руководящих работников белой контрразведки на Юге России. С петроградским антибольшевистским подпольем были связаны и некоторые другие слушатели. Штаб организации возглавлял служивший в академии бывший полковник Б. П. Поляков, который из‑за подпольной работы даже не стал эвакуироваться с академией из Петрограда в Екатеринбург. 22 июня 1918 года он был арестован без предъявления обвинения и находился в заключении до 1 февраля 1919 года, затем смог вернуться на службу в РККА, но весной 1919 года перешел на сторону белых.

Курсовик И. Д. Чинтулов в показаниях по делу «Весна» в 1931 году отмечал:

В январе 1918 г. в комитет Военной академии (Генштаба) поступило письмо ген[ерала] Алексеева, быв[шего] наштаверха, обращение к молодым генштабистам, нечто вроде завещания. В нем указывалось ввиду создавшейся обстановки на территории России ген[ерал] Алексеев признает, что не все смогут собраться к нему, а потому предлагает оставаться на местах, поступать на службу и работать, не забывая основной задачи воссоздания Великодержавной России. Это смысл его обращения… Помню со слов Симонова, информированного полк. Андогским, нач. академии, что подобного рода обращение якобы было направлено и к старым генштабистам в Гл[авном] упр[авлении] Генерального штаба. Проверить эту версию я тогда не мог, но мне кажется она вполне правдоподобной. При данной установке возникновение военной организации, возглавляемой Генштабом, ясно. При этом ясно, что она могла возникнуть отдельными ячейками, которые подчас работали, вероятно, независимо, а затем смыкались.

Известно, что формировавший на Дону Добровольческую армию генерал М. В. Алексеев отправлял послания своим знакомым в Советскую Россию. Нельзя исключать того, что такие призывы отправлялись целым штабам и учреждениям. Поскольку авторитет генерала был достаточно высок, к его предложению вполне могли прислушаться.