Полная версия:

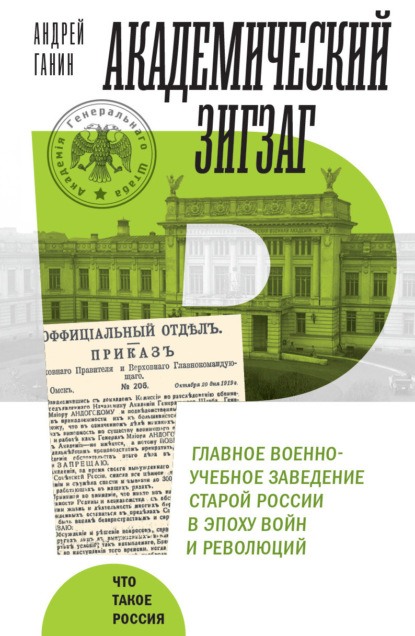

Академический зигзаг. Главное военно-учебное заведение старой России в эпоху войн и революций

Находясь 2 ½ месяца во вверенной Вашему превосходительству Императорской Николаевской военной академии и пользуясь особым вниманием как со стороны Вашего Превосходительства, а также профессоров и преподавателей к своим кратковременным питомцам, мы ушли из академии на фронт с самыми приятными воспоминаниями о тех часах и минутах, которые нам посчастливилось провести в стенах академии.

1 февраля 1917 года открывались подготовительные курсы 2‑й очереди и старший класс 1‑й очереди. Обучаться в последнем остались два офицера из выпускников подготовительных курсов 1‑й очереди, в том числе и Гавриил Константинович.

К 1 февраля в академию прибыли 86 офицеров в старший класс 1‑й очереди (как правило, по распоряжениям Ставки) и 253 – на трехмесячные подготовительные курсы 2‑й очереди (набор был увеличен с разрешения императора). В основном это были строевые офицеры, имевшие отношение к академии еще в мирное время. В старший класс 1‑й очереди зачисляли прошедших младший класс до войны (большинство имели двухлетний стаж службы на должностях Генштаба в военное время), а на подготовительные курсы 2‑й очереди принимали тех, кто до войны выдержал конкурсные 1911–1913 годов либо предварительные 1914 года экзамены. В годы войны вследствие нехватки офицеров Генштаба их привлекали к исполнению обер-офицерских должностей Генштаба.

Среди обучавшихся на подготовительных курсах 2‑й очереди, как и в старшем классе 1‑й очереди, встречались отдельные высокопоставленные слушатели. Например, флигель-адъютант персидского шаха, подполковник Персидской казачьей бригады, персидский принц Аман-Улла Мирза-Каджар – впоследствии председатель Общества ирано-советской дружбы.

По окончании курсов офицеры были обязаны нести службу в полевых штабах на должностях Генштаба. Однако при этом выпускники подготовительных курсов 2‑й очереди получали право в течение двух лет после заключения мира поступить без экзамена в младший класс академии.

Академия и Февраль

В феврале 1917 года в столице перестали ходить трамваи, а дворники прекратили уборку снега на улицах. Профессору М. А. Иностранцеву приходилось добираться до академии 7 километров пешком с Васильевского острова, что занимало около двух часов в одну сторону. Чтобы успеть к 9 утра на лекцию, он выходил в 7 и шел почти в полной темноте.

Город наводнили толпы солдат, творивших насилие. Показаться на улице офицеру стало небезопасно. В феврале – начале марта 1917 года пропал без вести слушатель старшего класса штабс-капитан 1‑го лейб-гренадерского Екатеринославского полка С. И. Матвеев-Рогов. Пропавшего искали целый месяц, но так и не нашли. Его однокашник Я. Я. Смирнов утверждал, что Матвеева-Рогова арестовали революционные матросы, что с ним произошло после, осталось неизвестным. Скорее всего Матвеева-Рогова убили.

Преподаватели академии из соображений безопасности временами ночевали в ней либо на квартирах у коллег, проживавших поблизости. Так, 27 февраля 1917 года, когда Петроград был охвачен революционными беспорядками, профессор Иностранцев заночевал на квартире своего сослуживца полковника Д. К. Лебедева, а на следующий день при попытке вернуться домой попал под пулеметный обстрел. Чтобы не подвергать преподавателей и слушателей напрасному риску, с 27 февраля по 12 марта занятия были прерваны. Позднее пропущенный период добавили к учебному курсу, который завершился не 1-го, а 15 мая.

Небезопасно стало офицерам даже у себя на квартирах. Многие преподаватели и слушатели пострадали вследствие беспорядков и обысков, в ходе которых у них изымалось оружие. В апреле 1917 года в академию поступили соответствующие рапорты. Так, штабс-капитан П. А. Мей сообщил, что толпа отняла у него револьвер, а у капитана Л. Г. Колмакова два револьвера были похищены из квартиры. Оружие и снаряжение пропало у С. А. Меженинова, были отобраны револьверы у слушателей Л. С. Безладнова, А. С. Беличенко, Э. И. Кесслера. У штабс-капитана С. Н. Голубева отобрали бинокль, пистолет и шашку, у подполковника В. Е. Соллогуба явившиеся на квартиру солдаты отобрали шашку, снаряжение (поясной и плечевые ремни, кобуру и бинокль), браунинг, у капитана Ф. Н. Гришина толпа солдат похитила 28 февраля шашку и два револьвера, у капитана А. А. Брошейта в тот же день неизвестные на квартире в его отсутствие захватили револьвер, патроны и кобуру с ремнем, а также бинокль, у подполковника А. В. Бернова отняли парабеллум.

Начальник академии растерялся. Дело было не только в обстановке, сложившейся в Петрограде, но также в том, что в среде курсовиков, представителей более демократической группы офицерства в сравнении с офицерами Генерального штаба довоенных выпусков, были заметны революционные симпатии. Некоторые активно поддержали февральские события. Семь слушателей курсов 27 февраля 1917 года отправились в расположенный в непосредственной близости от академии Таврический дворец, где изъявили желание работать вместе с представителями Государственной думы и поступили в распоряжение полковника Б. А. Энгельгардта (выпускника академии 1903 года), вошедшего в состав Временного комитета Государственной думы. Курсовик И. А. Антипин стал ведать столом учета воинских частей, перешедших на сторону думы. Участвовали в этой работе также курсовики В. И. Боголепов и И. А. Войтына, причем последний даже занимался организацией обороны Варшавского вокзала на случай прибытия правительственных войск под командованием генерала Н. И. Иванова. О настроениях слушателей свидетельствовал курсовик И. Д. Чинтулов в показаниях по делу «Весна» в начале 1930‑х годов:

Когда я в феврале 1917 г. очутился в Петербурге (Петрограде. – А. Г.), в Военной академии, куда я был вызван для продолжения военного образования, и оказался свидетелем Февральской революции, мне не показалось трудным нарушить присягу. Я видел вокруг себя только единомышленников. Академия казалась целиком на стороне восставших. Во всяком случае никто не взялся за оружие, чтобы бороться за царизм. Последующие события в Питере до июня месяца протекали на моих глазах. Множество партий не давало возможности, за делом, приглядеться к ним пристальнее. Шумели больше всех кадеты и большевики. На мой взгляд, события не сулили умиротворения. Большевики грозили разложением и упразднением армии, но было ясно, что им без вооруженной силы не обойтись.

Революционная смута сочеталась со смутой в головах. Преподаватель подполковник А. Ф. Гущин, по воспоминаниям его товарища по учебе в довоенной академии генерала П. Н. Врангеля, в один из первых послереволюционных дней пришел на лекцию с красным бантом и заявил с кафедры: «Маска снята, перед вами офицер-республиканец». Причем накануне, в разгар борьбы за власть на улицах Петрограда, он заявлял в аудитории нечто прямо противоположное: «Дать бы мне десяток надежных броневых автомобилей, и я разогнал бы всю эту сволочь». Позднее Гущин стал председателем исполнительного комитета Совета офицерских депутатов города Петрограда, его окрестностей, Балтийского флота и Отдельного корпуса пограничной стражи. В ноябре 1917 года он отправился из академии в отпуск на юг, примкнул к белым, а после Гражданской войны объявился в Китае, где действовал уже в качестве советского разведчика.

Штабс-капитан Т. Д. Кругликов 20 марта 1917 года подал прошение об отчислении от академии со следующим обоснованием: «Как очевидец и участник великих событий, происшедших в Петрограде с 27 февраля по сей день, могу принести существенную пользу на фронте своим живым словом к войскам». В 1938 году этого очевидца и участника революции расстреляли.

Академия, как и вся армия, приняла революцию. Администрация постаралась продемонстрировать лояльность новым властям. Пригодилось знакомство правителя дел А. И. Андогского с А. И. Гучковым, ставшим военным министром Временного правительства. Преподавателей академии начали привлекать к работе по реформированию армии. Что касается политических взглядов преподавателей и лично Андогского, то, по свидетельству профессора Иностранцева, тот считал необходимым для страны введение диктатуры генерала Л. Г. Корнилова.

Как вспоминал слушатель Я. Я. Смирнов, «нас, слушателей, около 300 кадровых офицеров, как будто замуровали в стенах академии, отделили от окружающего, бушующего мира и заставляли по-старинному изучать важные и нужные дисциплины без всякого учета того, что должна принести революция».

18 марта конференция академии обсудила возможность дополнительного сокращения теоретического курса. Старший класс 1‑й очереди был сокращен с семи месяцев до пяти, причем к 1 июля должны были завершиться как сами занятия, так и экзамены. Фактический же срок обучения сократился еще больше. Правда, сокращать было что – курсы унаследовали от довоенной академии некоторую оторванность от реальной жизни (к примеру, в старшем классе на экзаменах по статистике встречался вопрос о внешней торговле Австро-Венгрии, совершенно неактуальный в военное время).

В академию постепенно стали возвращаться покинувшие ее в 1914 году преподаватели. В результате занятия по тактике вели офицеры с боевым опытом текущей войны. Весной 1917 года ряды преподавателей пополнили офицеры, составившие цвет профессорско-преподавательского состава академии: генерал-майор П. Ф. Рябиков, полковник А. П. Слижиков, подполковники И. И. Смелов, А. Д. Сыромятников и другие. Некоторые совмещали преподавание с занятием ответственных военно-административных постов в Петрограде.

Весной 1917 года академию затронула охватившая всю русскую армию разрушительная лихорадка создания разного рода комитетов. На основании «Положения о ротных, полковых и армейских комитетах и дисциплинарных судах» в академии были образованы полуэскадронный комитет, комитет писарской команды, комитет нештатной рабочей команды и академический комитет (на правах полкового).

В академическом комитете числились 8 человек – по 2 от полуэскадрона, писарской и рабочей команд, а также от общества офицеров. Председателем академического комитета стал прикомандированный к типографии академии ратник Н. А. Гущин (в конце Гражданской войны он, будучи бухгалтером академической типографии, возглавит оппозицию академическому начальству).

Практиковалось направление делегатов в различные советы и комитеты. Так, в мае делегатом курсов на Всероссийский съезд офицерских депутатов армии и флота был избран штабс-капитан К. С. Хитрово, в августе Н. А. Гущин был делегирован от командного комитета в Совет рабочих и солдатских депутатов.

Позднее появились комитеты слушателей: комитет офицеров старшего класса 2‑й очереди (председатель – штабс-капитан А. Л. Симонов) и комитет офицеров подготовительных курсов 3‑й очереди (председатель – подполковник И. М. Витоль).

С 26 апреля по 22 мая 1917 года прошли экзамены, а 23 мая состоялся выпуск 233 офицеров подготовительных курсов 2‑й очереди, которые затем были откомандированы в свои части и штабы. Перед тем как разъехаться по стране, для дальнейшего взаимодействия слушатели создали свой исполнительный комитет во главе с лидером выпуска штабс-капитаном А. Л. Симоновым.

Экзамены старшего класса 1‑й очереди проходили с 5 мая по 7 июня 1917 года, 13 июня состоялся выпуск (84 офицера). Выпускники были причислены к Генеральному штабу 28 июня 1917 года (как выпуск 1916 года) и переведены в него 14 сентября 1917 года.

По завершении учебного процесса, 10 июня, состоялся выпускной банкет в честь Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутов, а также других организаций (Союза казачьих войск, Всероссийского крестьянского съезда) и конференции академии. Профессор М. А. Иностранцев предполагал, что идея проведения банкета была связана с требованием министра-председателя Временного правительства А. Ф. Керенского, чтобы академия «выявила свое политическое лицо». Сам Керенский прибыть не смог. Вместо него на банкете присутствовал начальник Генерального штаба генерал Ю. Д. Романовский, в мероприятии участвовали многие представители петроградской политической сцены: министр почт и телеграфов меньшевик И. Г. Церетели, председатель Временного комитета Государственной думы М. В. Родзянко, председатель Крестьянского съезда правый эсер Н. Д. Авксентьев, идеолог анархизма, «дедушка русской революции» П. А. Кропоткин, один из лидеров Союза казачьих войск войсковой старшина А. И. Дутов. Конференция академии присутствовала в полном составе, включая генералов П. А. Гейсмана, Б. М. Колюбакина и Н. П. Михневича.

Иностранцев впоследствии писал:

По моему глубокому убеждению, политического банкета в академии устраивать не следовало уже по одному тому, что армия должна быть аполитична. Академия, как и вся армия, приняла факт революции, и на этом и следовало остановиться. Дальнейшее афиширование своих убеждений и проявление якобы своего «политического лица» было и ненужно, и фальшиво, т. к. очень прозрачно наводило на мысль о неискренности такого шага и о желании лишь подслужиться к новому начальству и угодить ему.

Развал армии у государственно мыслящих людей восторга не вызывал. 12 июля курсовик штабс-капитан А. Л. Симонов из штаба 120‑й пехотной дивизии направил министру-председателю Временного правительства резкую телеграмму:

Поездки по фронту убедили Вас, что даже Вашими словами зажечь можно только немногих. Последние бои Вам показали, что цвет армии и народа – офицеры, над которыми всячески надругались в дни переворота, и лучшие из солдат гибнут. Ради чего? Чтобы жить, осталось самое скверное и преступное. Теперь Вы увидели, что разрушать легко. Безответственные группы, или увлеченные неосуществимыми идеями, или подкупленные Вильгельмом, одинаково преступные, по какому бы они побуждению ни действовали, очутившись на свободе, которую совершенно не понимали, и они сами и народ, они сумели в короткий срок разрушить опору Государства, они сделали больше, чем мог мечтать сам Вильгельм… Зачем Вы позволили преступникам всадить нож в спину армии, из которой Вы сделали толпу взбунтовавшихся рабов, опасную для Родины? Почему Вы начали перешивать все в армии, не узнав ее душу[?] …Довольно опытов над армией – их можно проделывать в мирное время. Только армия может спасти Россию. Нужны немедленные крутые меры… иначе Вы сознательно приведете Родину к гибели.

И хотя это был демарш одного человека, сказанное в телеграмме вполне отражало изменившиеся с Февраля настроения курсовиков.

Выборы начальника академии

Весной–летом 1917 года произошла беспрецедентная по характеру смена руководства академии. Начальник академии генерал В. Н. Камнев (Петерс), связанный, по слухам, с распутинским окружением, оказался скомпрометирован. По свидетельству профессора М. А. Иностранцева, в бытность начальником Елисаветградского кавалерийского училища Петерс-Камнев имел любовную связь с супругой училищного офицера, который стал его шантажировать и, пользуясь безнаказанностью, осуществлять хозяйственные махинации. Позднее Петерс был вынужден взять этого штаб-офицера с собой в академию и назначить заведующим хозяйством. Правда, там, ввиду кратковременности пребывания Камнева на новом месте, серьезных злоупотреблений не случилось. Проверка по спискам офицеров косвенно подтвердила свидетельство Иностранцева: заведующим хозяйством академии при Петерсе-Камневе стал бывший командир эскадрона Елисаветградского кавалерийского училища полковник В. А. Берников.

Летом 1917 года один из писарей академии написал на Камнева донос, обвинив в хозяйственных злоупотреблениях и излишне дорогом ремонте казенной квартиры. Следственная комиссия нашла лишь незначительные хозяйственные упущения в связи с неточным выполнением параграфов сметы и приобретением не положенного по штату автомобиля. В докладе начальника Генерального штаба военному министру по результатам расследования хозяйственной деятельности академии отмечались «неправильности в хозяйстве и в отчетности по нему», в результате чего заведующий хозяйством полковник В. А. Берников был отчислен от должности, бухгалтер надворный советник И. А. Смирнов три недели провел на гауптвахте, а временно исполняющий должность заведующего хозяйством статский советник Ф. А. Мартынов получил выговор.

После прошедшей ревизии встал вопрос о назначении нового начальника академии. Если ранее на эту должность назначали, то при Временном правительстве был использован популярный в то время принцип выборности. Как отмечал Иностранцев,

первоначально это казалось диким и даже невозможным, как всякое применение выборного начала в военных организмах. Однако же наличие выборного начала в выборе ректоров высших учебных заведений во всем мире и существование его по старому университетскому уставу и для русских университетов, лишь отмененное при императоре Александре III, несколько примиряло с этой идеей.

Однако все думали, что эти выборы начальника академии будут произведены только профессорами академии и притом только из наличных или же бывших профессоров академии, подобно тому как ректора выбираются профессорами и только из профессоров университетов и других высших учебных заведений.

Между тем вскоре же стало известным, что по совету [генерала А. А.] Поливанова Керенский решил произвести выборы начальника академии всеми офицерами Генерального штаба и притом из всех офицеров Генерального штаба, а не только из профессоров.

Подобного рода выборы едва ли могли гарантировать удачные результаты, так как всякому понятно, что можно быть прекрасным офицером Генерального штаба, но все же стоять далеко от военной науки, не работать в ее области и не быть педагогом.

В особенности это известие встревожило наших двух старейших профессоров: историка генерала Б. М. Колюбакина и географа и статистика генерала Г. Г. Христиани. Оба они, конечно, по своим различным качествам в начальники академии не годились, но оба как старейшие профессора, естественно, рассчитывали при выборах начальника из профессоров выставить свою кандидатуру.

Выборы были необычным нововведением, а их результат оказался совершенно непредсказуемым и повлиял на последующую историю академии и корпуса офицеров Генерального штаба. Неизбежная при введении выборного начала политизация Генштаба порождала конфликты, корпорация утрачивала свою сплоченность. Итоги выборов оказали влияние и на дальнейшие взаимоотношения между соперниками.

Предвыборная кампания породила нешуточные страсти. Офицерам, традиционно пребывавшим вне политики, происходившее казалось невиданным прежде развлечением. Развернулась ожесточенная борьба и беззастенчивая агитация, публиковались призывы голосовать за того или иного кандидата, протесты и т. п. Если бы речь шла только о замещении конкретной должности, история выборов не была бы столь значимой. Но на повестке дня стал вопрос о будущем Генерального штаба, о дальнейших путях его модернизации. Вокруг этого и развернулась основная борьба. Голосование должно было определить, кто из генштабистов наиболее авторитетен, кто является потенциальным лидером корпуса офицеров Генерального штаба и выразителем интересов большинства.

Идея выборов принадлежала А. И. Гучкову, который занимал должность военного министра с 3 марта по 5 мая 1917 года. Предполагалось, что баллотироваться на пост будут лица «из числа генералов и полковников Генштаба, как профессоров, так и не профессоров, пользующихся в военном мире известностью, имеющих высокий моральный и военно-научный авторитет и непременно получивших боевой опыт в текущую войну в строю по командованию или полком, или дивизиею». Выборщиками считались все офицеры Генерального штаба и даже те выпускники академии, которые временно перешли в строй (проходили командный ценз в полках и бригадах). Выборы осуществлялись по знаменитой «четыреххвостке»: были всеобщими, равными, тайными и прямыми. Начальника академии планировалось избрать простым большинством голосов, однако правила были изменены. Новый военный министр А. Ф. Керенский решил сам назначить начальника академии, выбрав подходящую кандидатуру из десяти лидеров голосования, а позднее – из четырех человек. Это решение вызвало всеобщее недовольство.

С критикой выборов выступил в печати один из возможных претендентов на пост начальника академии генерал-лейтенант В. Ф. Новицкий, который считал, что без предвыборной агитации голоса офицеров могут разделиться между множеством кандидатов, каждый из которых наберет всего несколько голосов, а победитель будет из‑за этого нелегитимным и неавторитетным. Новицкий выступил против решения министра, ссылаясь на нарушение демократии. Статью Новицкий закончил отказом от участия в выборах (тем не менее его кандидатура несколько голосов на выборах получила).

Генерал-майор Николай Николаевич Головин, занимавший ответственную должность начальника штаба Румынского фронта, один из наиболее авторитетных военных ученых того времени, был наиболее вероятным кандидатом на пост начальника академии. Его труды были широко известны в среде генштабистов, а многие офицеры являлись его учениками. Головин олицетворял оппозицию старым генштабистам, будучи реформатором учебного курса, сторонником прикладного метода обучения и лидером кружка борцов с обскурантизмом в старой академии. Неудивительно, что 27 мая 1917 года кандидатуру Головина предложил выдвинуть его старый соратник, видный военный ученый генерал-майор А. А. Незнамов. Представители военной науки попытались взять вопрос о выборах под свой контроль, но не учли того, что Керенский обратил проблему в политическую плоскость.

Еще до официального начала избирательной кампании Головину пришлось столкнуться с мощным противодействием со стороны преподавателей и слушателей, считавших вопрос о выборе начальника внутренним делом академии. Со времен его лидерства в кружке «младотурок» в бытность профессором академии у Головина оставалось немало врагов. При этом служащие академии имели больше рычагов воздействия на Керенского, чем далекий от столичной подковерной борьбы Головин, находившийся на Румынском фронте. Тем более что те же самые лица в дальнейшем должны были вести подсчет голосов.

Старый профессорско-преподавательский состав академии во главе с генерал-лейтенантом Б. М. Колюбакиным развернул мощную агитацию за назначение кандидата из своей среды – полковника А. И. Андогского. Колюбакин организовал сбор подписей в его поддержку и типографским способом (вероятно, в типографии академии, работавшей, таким образом, на одного из кандидатов) издал несколько коллективных воззваний. В одном из них отмечалось, что

высокие нравственные качества Александра Ивановича Андогского, ясный и строго систематический ум, твердый и устойчивый характер создали ему тот моральный облик и то почтенное имя, которые столь необходимы для руководителя высшей военной школы.

Достоинства кандидата как талантливого военного ученого и педагога, опытного боевого офицера, скромного человека и т. д. расписывались на протяжении нескольких страниц. Сообщалось о единогласной поддержке Андогского офицерами старшего класса академии, а также о поддержке его кандидатуры слушателями подготовительных курсов (в отличие от старшего класса они не имели права голоса). Далее разъяснялся порядок голосования и следовали подписи почетных членов, профессоров и преподавателей академии.

Надо ли говорить, что Андогский вовсе не обладал таким авторитетом, который ему приписывали лоббировавшие его кандидатуру. Массовую поддержку ему обеспечивала опора на многочисленных курсовиков, размывавших кастовость старого Генерального штаба, хотя слушатели курсов еще не являлись полноценными генштабистами.

За пределами академии кандидатура Андогского у многих вызывала удивление, так как он не был ни генералом, ни профессором (стал экстраординарным профессором 15 сентября 1917 года) и был относительно молод (ему было всего 40 лет). Сослуживцы вполне обоснованно считали Андогского, отличавшегося невероятной политической гибкостью, молодым оппортунистом.

Не зная о намерениях Андогского, Головин поначалу писал тому дружеские письма и просил агитировать за свою кандидатуру. Можно представить удивление Головина, когда вскоре выяснилось, что Андогский ему не только не друг и не единомышленник, но и наиболее опасный соперник.

Академическое начальство прилагало немалые усилия, агитируя за Андогского. Помимо листовок применялся индивидуальный подход. В дневнике бывшего начальника академии генерала от инфантерии В. Г. Глазова отмечалось, что в июне–июле 1917 года профессор Б. М. Колюбакин обратился к нему и затем не менее трех раз напомнил проголосовать за Андогского – писал, звонил и даже лично приезжал.

Большую помощь Андогскому оказывал слушатель курсов штабс-капитан А. Л. Симонов, позднее сыгравший определенную роль в истории академии как один из лидеров антибольшевистски настроенных курсовиков. Симонов тиражировал и рассылал письма в поддержку Андогского.

Колюбакин отправил листовку даже сопернику Андогского Головину, который испещрил ее ехидными замечаниями. Головин считал, что ретрограды из академии предприняли попытку продвинуть в руководство своего кандидата, прикрываясь заимствованными у самого Головина идеями. Назначение опального профессора было бы для стариков худшим вариантом, и они делали ставку на более покладистого Андогского.