Полная версия:

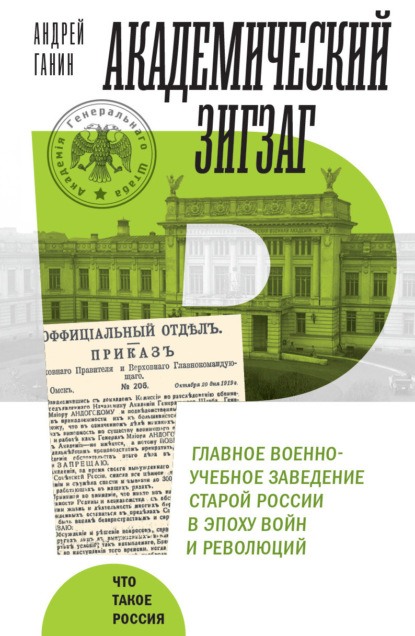

Академический зигзаг. Главное военно-учебное заведение старой России в эпоху войн и революций

К письму Алексеева прилагался проект, составленный 26 августа 1916 года бывшим начальником академии генерал-адъютантом Д. Г. Щербачевым, участвовавшим в пересоставлении учебных программ академии в 1910–1911 годах. Проект Щербачева поддержали ранее преподававшие в академии генералы Н. Н. Головин, А. К. Келчевский, А. А. Незнамов и В. А. Черемисов. Также прилагалась сводка дополнений и изменений, подготовленная штабами фронтов и Кавказской армии. Щербачев считал, что проект курсов получился неудачным в силу своей двойственности. С одной стороны, годичного курса было недостаточно для общего развития слушателей, с другой – он был избыточен для экстренной подготовки офицеров на младшие должности Генштаба. Тем более что их к тому времени часто занимали строевые офицеры без специальной подготовки. Для сравнения: во Франции аналогичные курсы по подготовке офицеров на младшие должности Генштаба длились всего четыре недели.

Проект курсов предусматривал обучение офицеров, прошедших младший класс академии либо выдержавших предварительные экзамены 1914 года или вступительный экзамен 1913 года, но не попавших в академию по конкурсу. Однако эти офицеры почти все уже служили в штабах, и их возвращение в армию после курсов не ликвидировало некомплект, а, наоборот, усугубляло его на время учебы. Лишь к 1 января 1918 года можно было рассчитывать на некоторое уменьшение некомплекта, поскольку тогда курсы должны были окончить офицеры, поступившие из строя. Однако к тому времени могла завершиться война.

Щербачев считал необходимым включить в программу обучения лишь безусловно необходимые предметы для службы в штабе корпуса. Он выступал за четырехмесячную подготовку без разделения на старший и младший классы. По проекту Щербачева учебный план должен был включать 348 часов занятий в течение трех месяцев, четвертый месяц учебы посвящался поездкам на фронты для ознакомления с работой офицеров Генерального штаба и осмотра позиций. Экзаменов предлагалось не проводить, а знания оценивать по итогам практических занятий.

В результате обсуждения были установлены новые сроки работы курсов. Для подготовительных курсов 1‑й очереди – два с половиной месяца, с 1 ноября 1916 года по 15 января 1917 года, для подготовительных курсов 2‑й очереди и дальнейших – трехмесячный срок, для старшего класса – пять месяцев; позднее была установлена продолжительность в семь месяцев (пять месяцев – теоретическая подготовка и два месяца – полевые практические занятия и экзамены). 18 февраля 1917 года особым повелением курс старшего класса 1‑й очереди был сокращен с семи до пяти месяцев.

27 октября 1916 года Военный совет утвердил «Положение об ускоренной подготовке офицеров в Николаевской военной академии в течение настоящей войны», высочайше утвержденное 30 октября и объявленное в приказе по военному ведомству.

Намечалось открытие 2,5‑месячных подготовительных курсов 1‑й очереди, 3‑месячных подготовительных курсов 2‑й очереди и, если понадобится, 3‑й очереди, а также старшего класса каждой из очередей. Целью подготовительных курсов была обозначена ускоренная подготовка строевых обер-офицеров к выполнению обязанностей офицеров Генерального штаба на младших должностях в полевых штабах действующих армий. Успешно окончившими подготовительный курс считались офицеры со средней отметкой 8 (и не менее 6 по каждому предмету). Предполагалось проведение выпускных экзаменов. Вольнослушатели не допускались (позднее, однако, это положение было изменено). В программу курсов включались

лишь те предметы и занятия, какие необходимы для твердого усвоения техники службы Генерального штаба и для расширения тактического кругозора офицеров настолько, чтобы они могли правильно оценить обстановку в пределах корпуса, понять оперативную идею своего начальника и разработать ее для передачи к исполнению войскам.

По окончании подготовительных курсов 1‑й очереди офицеры отправлялись в армию на замену уезжавших в академию на подготовительные курсы 2‑й очереди и в старший класс 1‑й очереди.

В старшем классе 1‑й очереди должно было завершаться обучение офицеров, прошедших в мирное время подготовку в младшем классе академии, а в старшем классе 2‑й и 3‑й очередей – тех, кто прошел через подготовительные курсы в военное время. Окончание курсов давало право на академический знак, причисление к Генштабу, а затем и перевод в него.

На подготовительные курсы 1‑й очереди распоряжением Ставки предполагалось командировать 220 офицеров из строевых частей действующей армии по выбору и под ответственность начальников дивизий: по два офицера от каждого армейского корпуса и по пять – от каждого гвардейского и кавалерийского. На курсы 2‑й очереди, открывавшиеся с 1 февраля 1917 года, намечалось командировать 125 желающих из числа привлеченных к исполнению вакантных должностей Генштаба в полевых штабах действующей армии, выдержавших в мирное время предварительные испытания в 1914 году или конкурсные экзамены в 1911–1913 годах. Основной задачей курсов было влить в полевые штабы выпускников старшего класса к 1 июля 1917 года, когда намечался период активных операций.

Петерс и Андогский

На развитие академии в 1916–1922 годах оказала большое влияние деятельность двух ее начальников, о которых необходимо рассказать подробно. Исполняющим должность начальника академии в 1916 году стал генерал-майор Владимир Николаевич Петерс (Камнев; 11 августа 1864 – 8 января 1938), выпускник академии 1894 года. Петерс позднее стал тестем создателя легендарной «Катюши» выдающегося военного инженера Г. Э. Лангемака, замужем за которым была дочь генерала Елена.

По слухам, назначение Петерса на должность начальника академии состоялось по протекции близкого ко двору авантюриста, князя М. М. Андронникова – человека из круга Г. Е. Распутина. По свидетельству генерала П. С. Махрова, Петерс-Камнев «известен был как хороший преподаватель тактики, отличный строевой офицер-администратор», который «отличался спокойным характером, работоспособность[ю], выдержкой, трудолюбием и справедливостью». Профессор М. А. Иностранцев вспоминал о своей поездке с Петерсом-Камневым в Ставку в конце 1916 года: «По существу, он был не дурной, не глупый и доброжелательный человек, но несколько легкомысленный и… весьма мало осведомленный об академической работе и целях».

Но, став начальником академии, Петерс-Камнев оказался не на своем месте. Ранее он занимал пост начальника Елисаветградского кавалерийского училища и теперь методы училища пытался перенести на академическую почву. По характеристике профессора М. А. Иностранцева,

по внешности и обхождению Петерс производил даже довольно приятное впечатление… Приветливый, доброжелательный, охотно предоставлявший подчиненным инициативу, очень гостеприимный, он был приятным начальником. Однако же с первых же его шагов стало ясно заметно, что дело ведения хотя бы и ускоренных, но тем не менее академических курсов было ему не по плечу. Он все ссылался на Елисаветградское училище и как будто бы был убежден, что все, что можно делать в училище, можно и должно делать и в академии.

В вопросе первостепенной важности – вопросе о практических занятиях по тактике, являвшихся альфой и омегой подготовки офицера Генерального штаба, он обнаруживал значительную отсталость и не ознакомленность с условиями и требованиями современной войны.

Иностранцев вспоминал о попытке Петерса в целях улучшения качества лекций заставлять обучающихся повторить ранее сказанное лектором, что было оскорбительно для слушателей – заслуженных офицеров с боевым опытом.

Лихорадочно принявшийся за работу Петерс разработал первоначальный проект организации ускоренных курсов. Он набирал себе в академию деятельных помощников, в том числе добился возвращения преподававшего перед войной А. И. Андогского.

Исполняющий должность правителя дел полковник Александр Иванович Андогский (25 июля 1876 – 25 февраля 1931) оказался вторым по значимости лицом в академии и сразу приобрел большое влияние. Эта фигура стала ключевой в истории академии последнего периода ее существования.

Андогский происходил из потомственных дворян Новгородской губернии, родился в семье действительного статского советника, был высокообразованным человеком, обладавшим широким кругозором и гибкостью мышления. До академии Андогский окончил гимназию, юридический факультет Петербургского университета и сдал экзамен на офицерский чин при Павловском военном училище. Свою военную службу он начал в рядах лейб-гвардии Московского полка. Академию окончил в 1905 году первым в выпуске и был удостоен премии генерала А. Н. Леонтьева на военно-научную командировку за границу и премии генерала Г. А. Леера за лучшую третью (стратегическую) тему.

Андогский был не только гвардейским офицером и штатным преподавателем академии перед войной, он был близок к дому Романовых, поскольку преподавал военные науки князьям императорской крови Олегу и Игорю Константиновичам. Наряду с этим он был связан и с оппозицией правящей династии, в частности, состоял в переписке, а возможно, даже дружил с одним из лидеров оппозиции А. И. Гучковым.

Перу Андогского принадлежали несколько научных трудов: «Военно-географическое исследование Афганистана как района наступательных операций русской армии» (СПб., 1908) и «Служба связи в бою пехотного полка» (СПб., 1908; 1909; 1911). Последняя работа с 1909 года входила в программу академии в качестве учебного пособия.

С начала Первой мировой войны Андогский занимал пост старшего адъютанта оперативного отделения штаба 2‑й армии, участвовал в Восточно-Прусской операции. Злые языки возлагали на Андогского ответственность за разгром армии из‑за его доклада начальнику штаба армии с критикой плана операции. Участники событий отмечали, что командующий армией генерал А. В. Самсонов находился под влиянием Андогского и других офицеров Генштаба, настаивавших на решительном наступлении, что в итоге привело к окружению и разгрому.

Косвенное подтверждение этому содержит исследование генерала А. А. Зальфа, который резко критически отзывался о штабных работниках 2‑й армии. По его утверждению, старшие адъютанты штаба армии (подполковник Андогский, полковники С. Е. Вялов и Д. К. Лебедев)

совершенно не справлялись со своими задачами, и это было причиною всех неудач второй армии и причиной самоубийства командующего армией… виновником разгрома второй армии был не генерал Самсонов, а бездействие службы Генерального штаба и бездействие тех лиц, которые должны были организовать и направлять эту службу.

Как бы то ни было, этот эпизод не повлиял на карьеру Андогского, который стал начальником штаба 3‑й гвардейской пехотной дивизии, а позднее командовал 151‑м пехотным Пятигорским полком.

Еще до войны Андогский начал готовить диссертацию на тему «Встречный бой» (утверждена 26 марта 1913 года). Однако защита была отложена, и несколько дополненный труд, с учетом опыта войны, он защитил только в 1917 году (диссертация была опубликована в Петрограде в мае 1918 года). В академии Андогский читал лекции по службе Генштаба и руководил практическими занятиями по инженерному делу, работая, по оценке начальника академии, с выдающимся успехом. Одновременно с академией Андогский преподавал во Владимирском военном училище, вел курсы тактики, топографии, службы Генштаба.

Как говорилось в аттестации от 9 мая 1916 года, выданной начальником 3‑й гвардейской пехотной дивизии,

полковник Андогский владеет большими способностями и блестящей подготовкой к полевой и штабной службе офицера Генерального штаба.

Образцовый начальник штаба дивизии. Работает продуманно и талантливо. На труд его можно смело положиться. Тактическую обстановку схватывает быстро и верно оценивает ее. Выводы его всегда вески.

Неизменно спокоен и уравновешен. Спокойствие не покидает его и под неприятельским огнем, где он проявляет полное самообладание и выдающееся мужество. Характер твердый и настойчивый.

В обращении с начальником и подчиненными корректен и тактичен.

Физически здоров и вынослив.

Отличный. Достоин выдвижения на должность командира полка вне очереди.

По характеристике близко знавшего Андогского, хотя и конфликтовавшего с ним профессора М. А. Иностранцева, «это был человек умный, хитрый и очень ловкий, обладавший громадным честолюбием и очень большой семьей, ибо женился на разведенной, имевшей уже несколько детей, и прижил с нею еще детей».

По характеристике учившегося с Андогским в академии генерала П. С. Махрова,

выше среднего роста, предрасположенный к полноте, но не грузный, с иголочки всегда одетый в мундир л[ейб-]гв[ардии] Московского полка, украшенный университетским значком, деликатный и приветливый, он производил очень хорошее впечатление на своих сослуживцев – слушателей в академии.

Генерал Б. В. Геруа оставил такой отзыв:

Этот молодой оппортунист состоял перед войной в числе насадителей прикладного метода… Это был круглый, аккуратный, отчетливый человек, совсем как его изумительный почерк. Никакая спешка или настроение духа не влияли на печатную красоту и закругленность этих крупных стоячих букв. Такою же медлительною уравновешенностью отличались его характер и его идеи. Как профессор он никогда бы не блистал, но все у него было бы в образцовом порядке и в приличном согласии с модным течением.

Как администратор, призванный к этому по должности начальника академии в такое исключительно неустойчивое время, Андогский был на месте: никто не был способен лучше него держаться равноденствующей линии и лавировать между революционной властью и старой консервативной инерцией академии.

Пожалуй, такая оценка наиболее точна.

Недоброжелатель Андогского генерал Н. Г. Володченко впоследствии писал:

В общем нельзя не признать последнего начальника академии высоко образованным, способным и даже талантливым, обладавшим большой выдержкой и хладнокровием; но жажда денег, неразборчивость в средствах к добыванию их и отсутствие твердых нравственных устоев сделали его человеком, не заслуживающим доверия и даже опасным, что выразилось в его «извилистой политике» и неоднократных «перелетах» из красного лагеря в белый и обратно.

Впрочем, думается, корыстолюбие Андогского в этой предвзятой оценке явно преувеличено. Вместе с тем дипломатические способности и оппортунизм Андогского не раз спасали академию и принесли ей неоценимую пользу.

Петерс-Камнев не обладал необходимой компетенцией, и бразды правления постепенно сосредоточились в руках Андогского. Последний быстро завоевал популярность у слушателей и оказался компромиссной фигурой для различных групп профессорско-преподавательского состава. С одной стороны, он ранее преподавал в академии и был достаточно современным, чтобы разделять взгляды кружка Н. Н. Головина. С другой – был приемлем и для старых профессоров, поскольку, в отличие от Головина, не вел с ними активной борьбы. Кроме того, Андогский еще с Русско-японской войны был связан с А. И. Гучковым, ставшим в 1917 году военным министром Временного правительства, а позднее сумел войти в доверие к его преемнику, министру-председателю А. Ф. Керенскому. В итоге в 1917 году именно Андогский стал предпочтительной кандидатурой в начальники академии как в самой академии, так и в правительстве.

Ускоренные курсы

Итак, с конца 1916 года академия начала подготовку кадров Генерального штаба на ускоренных курсах военного времени. В 1916–1919 годах функционировали четыре очереди ускоренных курсов, в каждой из которых, за исключением последней, 4‑й, было организовано по два класса – подготовительный и старший. Формой одежды слушателей курсов или, как их называли, курсовиков был походный мундир при старшем ордене и высокие сапоги.

Распоряжением Ставки на курсы был командирован 241 строевой офицер. При выборе кандидатов предпочтение отдавалось георгиевским кавалерам и раненым. Квоты были следующими: по 5 офицеров от каждого гвардейского и кавалерийского корпуса, по 2 – от армейского корпуса, по 10 – от фронта, по 6 – от Кавказской армии из строевых частей, не входивших в состав корпусов. Успешно окончили курсы 237 человек. Среди выпускников был и флигель-адъютант, полковник лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка (произведен в два чина за время обучения) 29-летний князь императорской крови Гавриил Константинович (3 июля 1887 – 28 февраля 1955). Он блестяще проявил себя на фронте и 22 октября 1914 года был награжден Георгиевским оружием. После того как в сентябре 1914 года на фронте от ран скончался брат Гавриила Константиновича князь Олег Константинович, представители дома Романовых были отозваны с передовой. Гавриил Константинович страдал от вынужденного бездействия и был рад возможности расширить свои военные знания, поступив на курсы.

Первые 40 слушателей могли бесплатно разместиться в двух свободных залах академии, 160 последующих должны были селиться по двое в реквизируемых номерах петроградских гостиниц за плату, еще 20 проживали в Петрограде и до войны. Денщиков размещали в зданиях академии. Для обеспечения жильем преподавателей срочно освобождались казенные квартиры, заселенные семьями бывших преподавателей и служащих. Учебников на всех не хватало, их выдавали по одному на троих.

Появление в академии настоящих боевых офицеров повлияло на качество подготовки слушателей, приближение ее к практике. В ноябре–декабре на курсах читались лекции, проводились практические занятия. Со 2 по 20 января прошли репетиции (зачеты). Лекции по службе Генерального штаба по опыту текущей войны читал А. И. Андогский. Профессор М. А. Иностранцев отмечал: «Хотя работа была и очень большая и спешная, в то же время и чрезвычайно интересная».

По свидетельству слушателя Ю. А. Слезкина,

ввиду срочности вопроса пополнения армии недостающим числом младших офицеров Генерального штаба, занятия с нами шли форсированным темпом, и мы просиживали на лекциях по 8‑ми часов в день, с небольшим перерывом на завтрак, который можно было получать в столовой академии.

Сперва поневоле, а после втянувшись, я с интересом слушал лекции, в большинстве прекрасных наших профессоров, из которых увлекательнее всего были лекции по общей тактике, Генерального штаба генерала С. Л. Маркова (в дальнейшем – героя Гражданской войны). Интересны также были лекции Генерального штаба полковника Андогского по службе Генерального штаба.

Система занятий в академии была лекционная, с периодической сдачей репетиций (зачетов).

Как мы ни были загружены занятиями, все же оставалось немного времени и для личной жизни, и я полностью использовал несколько месяцев пребывания в Петербурге (Петрограде. – А. Г.), пользуясь всеми его соблазнами, столь ценными после двух с лишним лет фронтовой жизни.

В октябре 1916 года, уже находясь в академии, я был произведен за боевые отличия в чин штабс-ротмистра. Быстро пролетели эти 5 месяцев пребывания в академии, и в январе 1917 года были произведены выпускные экзамены со сдачей всех предметов курса. Для меня эти экзамены прошли более чем благополучно, и почти по всем предметам я получил хорошую оценку (за исключением геодезии и технической стороны артиллерии).

Князь Гавриил Константинович вспоминал:

Между всеми нами сразу установились товарищеские отношения… Каждый день я ездил на лекции в академию, которые начинались в 9 часов. В это время на улицах едва светало. Лекции происходили в большом, светлом зале младшего курса академии. В переменах между лекциями мы выходили в большой коридор или в столовую. К завтраку я возвращался домой и после завтрака снова ехал в академию. Занятия заканчивались около пяти часов.

Гавриил Константинович сохранил теплые воспоминания и о преподавателях:

Всех, к сожалению, я не помню. Общую тактику читал генерал Марков, впоследствии герой Белой армии. Он был талантливый и энергичный. Его лекции были чрезвычайно интересны. Ему можно было задавать вопросы, на которые он охотно отвечал.

Службу Генерального штаба читал полковник Андогский. Тактику кавалерии читал сам начальник академии генерал Петерс-Каменев, которого я сразу же невзлюбил. Он очень хотел казаться строевым офицером, каковым совсем не был. Я думаю, что для войны он мало годился, командуя бригадой в 14‑й кавалерийской дивизии.

Полковник [Ю. Н.] Плющевский-Плющик читал нам тактику артиллерии. Он хорошо преподавал, и мы его любили. Я как-то его встретил, уже в эмиграции, на одном вечере в Париже, и был очень рад его видеть. Вскоре после этого он умер. До этого мы встретились однажды весной 1917 года в Петрограде, на Дворцовой набережной, и с большой симпатией друг друга приветствовали. Я спросил его, что происходит на фронте. Он мне печально ответил, что наша армия разлагается. Я в то время еще верил, что, несмотря на революцию, наша армия выдержит. Слова Плющевского-Плющика произвели на меня в ту минуту тяжелое впечатление, и я их запомнил до сих пор.

Полковник В. [Н.] Поляков, бывший офицер лейб-гвардии 3‑го стрелкового полка, читал администрацию. Он был бравый на вид, и на его большой шашке висел Анненский темляк. Читал он ясно и толково. Я с ним несколько раз потом встречался в Бельгии, где он поселился после революции.

В академии служил с незапамятных времен генерал [А. А.] Даниловский. Он преподавал в академии топографию. Нам же он топографию не преподавал, а заставлял чертить палочки, которыми на картах обозначаются возвышенности. Это было совершенно ненужное занятие, и непонятно было, почему нас заставляли терять время на такую чепуху. Это только доказывало неспособность начальника академии генерала Петерса-Каменева организовать дело.

Гавриил Константинович свидетельствовал: «С большим удовольствием продолжал свои занятия в академии и вспоминаю это время как одно из счастливейших в моей жизни. Я надеялся быть зачисленным в списки Генерального штаба, где бы здоровье позволило мне служить».

Об экзаменах он вспоминал:

В начале 1917 года в академии были экзамены. Страшная, но вместе с тем приятная пора. Я сдал экзамены четвертым. Первым сдал лейб-егерь Верховский. Гершельман в самый разгар экзаменов заболел гриппом, но, так как он был прекрасным слушателем, ему поставили хорошие баллы, даже и по тем предметам, по которым он экзаменов не сдавал по болезни.

Не совсем удачно прошел у меня экзамен по фортификации, хотя я и хорошо к нему подготовился. Но на экзамене я что-то забыл и потому не получил полного балла, а лишь десять. Очень удачно прошел мой экзамен по войсковой разведке, потому что во время ответа я прибавил от себя о Петре Великом во время Полтавского боя, должно быть, об укреплениях, что не входило в наш курс, и полковник [А. Ф.] Гущин поставил мне полный балл. Во время экзамена по тактике кавалерии произошло недоразумение: спрашивал сам начальник академии генерал Петерс-Каменев, мнивший себя знатоком кавалерийского дела. Предмет я знал хорошо, но, когда я, стоя у доски, начал отвечать, оказалось, что я отвечаю не по билету, так как с ним произошла какая-то путаница. Генерал это заметил, недоразумение было сразу же выяснено, я так же смело и решительно продолжал отвечать по другому билету и получил полный балл.

Выпускники подготовительных курсов 1‑й очереди получили право быть призванными без экзамена в старший класс 3‑й очереди, если война затянется, или поступить, если этого не произойдет, в младший класс академии без экзамена в течение двух лет со времени возобновления занятий.

После экзаменов, 22 января 1917 года, состоялся прощальный товарищеский завтрак, выпускники получили свидетельства об окончании курсов, а на следующий день представились императору в Царском Селе.

Из 237 выпускников двое продолжили обучение, а 235 отбыли в действующую армию для занятия младших должностей Генштаба в качестве замены офицеров, которых направили в академию во 2‑ю очередь к 1 февраля 1917 года. 235 отправившихся на фронт получили следующие назначения: 71 – на Юго-Западный фронт, 34 – на Северный фронт, 46 – на Западный фронт, 50 – на Румынский фронт, 29 – в Кавказскую армию, 3 – в штаб командующего Балтийским флотом, 2 – в штаб командующего Черноморским флотом. Выпускники становились исполняющими должность старших адъютантов штабов дивизий или корпусов либо обер-офицерами для поручений при штабах корпусов.

Выпускники тепло отзывались об академии. Отправившиеся в Кавказскую армию 7 февраля 1917 года телеграфировали правителю дел академии Андогскому: «Разъезжаясь на фронт и помня Ваши заветы единения и дружбы, кавказцы поднимают бокал за Ваше здоровье как высокого вдохновителя этой идеи и в Вашем лице шлют свой привет родной академии во главе с ее начальником. Кавказцы». Командующий 14‑й ротой 160‑го пехотного Абхазского полка И. П. Каплун писал 14 февраля 1917 года генералу Петерсу-Камневу: