Полная версия:

Психомоторная эстетика. Движение и чувство в литературе и кино начала ХX века

Тот факт, что Бернштейн и его коллеги все еще полагались на собственный слух, выявляя значимые элементы звукозаписи, по-видимому, является сознательной методологической стратегией, а не вынужденным выбором, продиктованным нехваткой лабораторных инструментов. Подобный подход выходит за рамки объективных методов естественных наук, хотя в основе своей он и был порожден таковыми. С одной стороны, полагаясь на фонографические записи, формалисты подтверждали свои анализы произнесения стихотворений конкретными, материальными данными284. С другой стороны, опираясь на графики, построенные по собственным звуковым впечатлениям, хоть и выверенным при помощи камертона, формалисты отдавали предпочтение эстетическому восприятию устного исполнения, то есть декламационной композиции, созданной чтецом, а не всей объективной совокупности звуков и шумов, зафиксированной на фонограмме. Для выявления декламационной композиции приходилось отталкиваться от субъективных впечатлений исследователей, на слух выбиравших элементы, которые им казались важными. Бернштейн и его соратники в этой задаче опирались на собственную эрудицию и познания, сформировавшиеся под воздействием «слуховой» филологии, психолингвистики, формалистического литературоведения, а также их музыкального образования и тесного знакомства с различными литературными стилями и сценическими манерами. Их графические иллюстрации поэтической декламации отражают их представление о разворачивающейся структуре произнесенного стиха и взаимодействии художественных приемов, обуславливающих то впечатление, которое это устное выступление производит на аудиторию. В 1928 году рабочая группа Бернштейна пригласила к сотрудничеству художника и изобретателя Григория Гидони, первопроходца в области инсталляционного искусства, совмещающего музыку, движение и цветные лучи света. Задачей Гидони в КИХРе стало изобразить в цвете график декламационного строения поэмы австрийского литератора Рихарда Бер-Гофмана в исполнении известного немецкоязычного актера Александра Моисси285. Такое сотрудничество между исследовательской группой и художником свидетельствует о том, насколько важным для филологов было именно эстетическое впечатление от произнесенного стиха, которое, по мнению участников группы, «не всегда соответствует физической данности»286. Анализ на слух, а также художественный образ речевых звуков и артикуляции казались им более подходящими для объекта их исследований, нежели метод автоматической, непосредственной графической записи голоса и речевых усилий, применяемый в экспериментальной фонетике.

Отдельно стоит отметить, что группа Бернштейна обращала внимание не только на акустическую сторону произнесения стихов, но и на их телесное воплощение – жесты, паузы, интенсивное либо расслабленное произношение и т. д., – подчеркивая, например, что «в восприятии динамики речи фактор произносительной напряженности играет весьма значительную роль»287. Хотя формалисты из Института живого слова и, позднее, КИХРа и не фиксировали процесс артикуляции при помощи кинокамер или аппаратов, подобных инструменту Марбе для записи речевой мелодики, их описания декламации стихотворений обязательно включали в себя замечания по поводу телесного отклика чтеца на произносимый им текст. С теоретической точки зрения Бернштейн освещал этот аспект декламации, прибегая к концепции кинестетической эмпатии, или «вчувствования» (Einfühlung) по Генриху Вёльфлину, а также к учению музыковеда Эрнста Курта, который уделял особое внимание воплощенному восприятию слушателя, используя такие термины, как «кинетическая энергия мелодической линии» и «арка напряжения», для учета впечатлений аудитории от музыкальной композиции288.

Помимо технических средств записи, сформировавших общую платформу для психофизиологов и литературоведов, еще одним признаком междисциплинарного взаимопроникновения в Институте живого слова является язык, которым филологи описывают свои исследования в 1920‑е годы. Сотрудники Института преимущественно занимаются вопросами интонации, ритма, дыхания, работы артикуляционных органов и описывают эти аспекты поэзии в абстрактных научных терминах, подчеркивающих физиологию декламационного опыта. Например, Юрий Тынянов – коллега Эйхенбаума и Бернштейна по ОПОЯЗу – указывает на «моторно-энергетическая характеристику»289 стиха, обращая внимание на затраты мышечной энергии, необходимые для произнесения того или иного сочетания звуков. В архиве Института живого слова хранится папка с биографией Тынянова как потенциального сотрудника этой организации. В этом документе, написанном около 1922 года, Тынянов заявляет:

В настоящее время я разрабатываю вопросы о внутренней форме слова и его внешнем знаке, вопрос о безобразности (зачеркнуто Тыняновым. – Прим. авт.) поэтического языка, о моторных образах, о ритмо-синтаксических фигурах и т. д.290

Как следует из этой формулировки, Тынянов на этот момент поддерживает исследовательскую линию, объединившую всех формалистов со времен полемики Шкловского с Потебней, якобы сведшего поэзию к «мышлению образами». И, подобно Шкловскому и другим формалистам, он переносит внимание с «образа», или этимологически заложенного в слове чувственного представления, на физиологический опыт артикуляции, предполагая, что работа органов речи имеет решающее значение для восприятия фактуры литературного объекта. Более подробно Тынянов развил эту идею в своей знаменитой книге «Проблема стихотворного языка» (1924). Описывая феномен ритма в поэзии и различные способы его достижения (метр, рифма, аллитерационное повторение звуков и т. д.), он подчеркивает роль артикуляционного ощущения. Он утверждает, что повторяющееся ощущение физического усилия служит психологическим сигналом, отвечающим за ритмическое чувство, которое испытывает как поэт, сочиняющий стихи, так и его читатель291. «Не акустическое понятие времени, а моторно-энергетическое понятие затраченной работы должно быть поставлено во главу угла при обсуждении вопроса о ритме», – пишет Тынянов, обсуждая интуитивный способ, при помощи которого поэт-верлибрист достигает ощущения эквивалентности строф по длине292.

На первый план в том, как Тынянов использует понятия «моторная энергия» и «затраченная работа», выходит стремление описать эстетический фактор – ритм – на абстрактном языке психофизиологии. Механика артикуляции и восприятие собственного физического усилия говорящего становится важнейшей частью эстетического опыта. Подобного рода абстрактный язык, подчеркивающий «объективные» материальные параметры поэтического переживания, появляется в работах еще одного ученого-формалиста – Бориса Томашевского. Его краткая автобиография 1922 года хранится наряду с жизнеописанием Юрия Тынянова в фондах Института живого слова. В этом документе Томашевский излагает свой проект изучения «ритмического задания (ритмического импульса) пятистопного ямба в разные стадии творчества Пушкина»293. Он определяет «ритмический импульс» как «интонационный и экспираторно-ударный фон, поддерживаемый инерцией возвращения среднего рисунка стиха». Подходы Томашевского и Тынянова к изучению поэтической формы в связи с живым звучанием близко соответствуют исследовательскому направлению, разрабатываемому Эйхенбаумом в период его сотрудничества с Институтом живого слова. Все статьи Эйхенбаума, написанные в этот период, – «Как сделана «Шинель» Гоголя» (1918), «О чтении стихов» (1918), «Мелодика русского лирического стиха» (1922), «Анна Ахматова» (1923) – обращают особое внимание на роль телесного переживания литературного текста (его интонационной структуры, ритмов, артикуляционной работы) в общем эстетическом воздействии, которое он производит. Вот одно из характерных утверждений, постулируемых Эйхенбаумом в это время применительно к стихосложению:

Организующим началом лирического стихотворения служит не готовое слово, а сложный комплекс ритма и речевой акустики, часто с преобладанием одних элементов над другим. Этот комплекс есть в логическом смысле первый момент реализации абстрактно-художественных представлений. В этом смысле звуки стиха (речевые представления – акустические и артикуляционные) самоценны и самозначащи294.

Как и приведенные ранее примеры из исследований Тынянова и Томашевского, эта цитата из Эйхенбаума основана на идее о том, что физические ощущения литературной формы играют фундаментальную роль в эстетическом переживании. Хотя основной профессиональный интерес формалистов заключается в описании свойств литературных стилей и композиционных принципов, им не чужд интерес к эмпирическим механизмам, ответственным за возникновение ощущения ритма, и таким образом, влияющим и на интерпретацию литературного произведения. Помимо феномена ритма, в исследовании Эйхенбаума о «Шинели» Гоголя ставится вопрос о том, как артикуляция необычных, неожиданных слов и звукосочетаний в описании Акакия Акакиевича Башмачкина вызывает физиологические ощущения у читателя, тем самым перформативно наделяя повествование дополнительными оттенками смысла и задавая эмоциональное отношение к персонажу вне зависимости от первичного значения слов295.

В истории литературоведения русский формализм традиционно представляется как школа, акцентирующая фактуру поэтического и прозаического языка. Однако психофизиологический дискурс, лежащий в основе их литературного анализа, почти полностью забыт. Обширный международный и междисциплинарный контекст, подстегнувший внимание формалистов к перформативным и эмпирическим аспектам литературных форм, был очевиден для критиков 1920‑х годов. Однако в последующие десятилетия он канул в Лету. Например, Виктору Эрлиху в фундаментальном исследовании «Русский формализм: история, доктрина», написанном в 1950‑е годы, уже было трудно интерпретировать то, как воспринимали формалистов их современники. Защищая формалистов от нападок литературоведа Павла Медведева (который известен нам сегодня прежде всего как соавтор Михаила Бахтина), Эрлих писал:

Говоря о предложенной Шкловским дихотомии «изнашивание» – «ощутимость», один из его оппонентов-марксистов, П. Медведев, обвиняет его в том, что он сошел с пути объективного анализа и увяз в психо-физиологических условиях эстетического восприятия. Даже если оставить в стороне совершенно неуместный термин «физиологические», обвинение Медведева представляется беспочвенным. Произведения литературы суть познаваемые объекты, постижимые только через индивидуальный опыт. Следовательно, «объективистски» мыслящий теоретик искусства имеет полное право заниматься рассмотрением механизма эстетического восприятия, при том условии, что он сосредоточится не на сугубо индивидуальных эмоциях отдельного читателя, но на качествах, присущих самому произведению и способных вызывать определенные «интерсубъективные» реакции296.

В этом отрывке дается ценная и вполне адекватная интерпретация подхода формалистов к проблеме переживания формы. Достоинства влиятельной работы Эрлиха неоспоримы: его исследование одним из первых ввело наследие формалистов в западную науку, спасло его от забвения, на которое оно было обречено официальным литературоведением в СССР. Эрлих абсолютно прав, описывая стремление формалистов создать «объективный» метод исследования имманентных качеств литературных произведений, их эмпирических свойств. Однако, отказываясь от незнакомого термина «психофизиология», ставшего архаичным к 1950‑м годам, он невольно лишает формалистов некоторых существенных элементов их интеллектуальной почвы. На самом деле в России 1920‑х годов физиологическая психология была единственной отраслью психологии, которая, как казалось, давала «объективный», материалистический взгляд на психические процессы. Русские формалисты были тесно знакомы с одним из ответвлений физиологической психологии – экспериментальной фонетикой, в которой вопросы языкового строя рассматривались с точки зрения психологии восприятия, а также физиологии речи и слуха. О знакомстве формалистов с этими научными направлениями свидетельствует статья Бориса Томашевского «Проблема стихотворного ритма» (1923), написанная в период его работы в Институте живого слова:

Школа экспериментальной фонетики произвела целый ряд работ, применивших приемы экспериментально-фонетического наблюдения к анализу стиха (Verrier, Landry, Scripture, R. de Souza). Школа эта заменила изучение печатного орфографического текста изучением записи звучащей речи, фиксированной при помощи специальных аппаратов в виде кимографической «кривой», воспроизводящей колебания воздуха – носителя звучания. Анализ «текстов» заменился кропотливым изучением кривых, изображавших звучание декламируемого стихотворения297.

Методы психофизиологических исследований поэзии

Интерес формалистов к эмпирическим свойствам поэтического языка возник на почве научной парадигмы, которую я называю психомоторной эстетикой. На рубеже XX века новые идеи, зародившиеся в рамках новой дисциплины – физиологической психологии – начали оказывать влияние на исследователей, философов и критиков, изучавших природу творческого акта и восприятие произведений искусства. В русле этого естественнонаучного, материалистического подхода к психике появились экспериментальные методы и репрезентативные технологии, направленные на отображение и анализ нейрофизиологических процессов, лежащих в основе нашей психологической жизни. Моторика тела, или мышечные движения, привлекли внимание исследователей как особо ценный психофизиологический индикатор. Различные теории связывали произвольные и непроизвольные движения с деятельностью мозга. Например, Вильгельм Вундт измерял быстроту мышечных реакций своих испытуемых для того, чтобы измерить время, требующееся мозгу для обработки того или иного сигнала и иннервации соответствующих тканей. Ж.‑М. Шарко регистрировал судороги и временные параличи «истерических» пациенток, надеясь локализовать очаги расстройств в определенных участках мозга, управляющих соответствующими мышцами. Многие их современники придавали особое значение ощущению мышечного усилия. Это были самые разные авторы – от Уильяма Джеймса, считавшего, что эмоции запускаются физическими действиями человека («мы боимся, потому что убегаем»), до многочисленных сторонников «моторной теории сознания», утверждавших, что двигательные ощущение стоят у истоков сознательного мышления298. Роль движения в психологических исследованиях было настолько велика, что в 1911 году президент Американской психологической ассоциации Уолтер Бауэрс Пиллсбери решил целиком посвятить вступительный доклад на ежегодном симпозиуме этой организации обзору различных теорий, рассматривающих моторику с психологической точки зрения. Пиллсбери заявил:

Думаю, все согласны, что наиболее важным достижением психологической теории последних лет является повышение значения движения в объяснении психических процессов. <…> Джеймс положил начало этому направлению своей теорией эмоций; оно было продолжено и усилено Дьюи и в той или иной форме получило распространение среди многих энергичных авторов из числа молодых психологов… Новая теория сделала психологию более практической; благодаря ней совершился прорыв в развитии теории сознания как чистого мышления и усилилась тенденция к конкретике и отходу от абстрактного. <…> Двигательные процессы были использованы <…> в объяснении практически всех психологических проблем. Беркли дал пространству двигательную интерпретацию, которой следовал хотя бы один автор в каждом следующем поколении. Время, ритм и все модальности восприятия были соотнесены с движением. Бэйн находил движение важным для понимания абстрактных идей, а более поздние теории добавили в этот список практически все когнитивные процессы. Если прибавить к ним аффективные процессы, ясность активного внимания, и подчиненные ему двигательные процессы, то в сознании не останется ничего, что не было бы объяснено в терминах движения299.

Хотя в этом отрывке Пиллсбери называет только англоязычных авторов, аналогичные психологические теории, делающие упор на двигательных процессах, разрабатывались в экспериментальных лабораториях Германии, Франции, России и других стран. Этот обширный дискурс в конечном итоге стал оказывать влияние и на дискуссии по эстетике. Движения и сопутствующие им ощущения в процессе творческого акта и восприятия искусства стали рассматриваться как неотъемлемый элемент психологического воздействия художественных форм. В этой главе я рассмотрю только одну область – устное исполнение литературных произведений, в которой влияние физиологической психологии привело к появлению новых способов осмысления того, что такое поэзия и как мы ее переживаем.

Конечно, тема физиологической основы художественных форм существовала в западной эстетической мысли с древнейших времен. Идея анализа чувственного опыта человека во время встречи с искусством восходит по крайней мере к измерению гармоничных пропорций в музыке Пифагором300. В XIX веке с развитием психологии восприятия эта проблема получила официальное дисциплинарное обоснование. Такие ученые, как Густав Фехнер и Герман фон Гельмгольц, исследовали корреляции между физическими ощущениями (цвета, музыкальные тона и т. д.) и субъективным опытом301. К началу XX века эта идея переросла в масштабную исследовательскую программу, поскольку все большее число лабораторий стало углубляться в нейрофизиологические механизмы с помощью новых экспериментальных методов и технологий. Речевая артикуляция и художественная декламация как ее частный случай также стали объектом внимания исследователей, практиковавших естественнонаучный подход. Распространение методов физиологии на изучение словесных искусств сначала было обусловлено задачей описания элементарной мышечной механики речепроизводства. Со временем появились более амбициозные проекты, напрямую затрагивающие вопросы эстетики.

Одним из наиболее известных ранних экспериментов, в котором эстетические вопросы еще не были движущей силой исследования, является «Фотография речи» Жоржа Демени (1891). Работая в лаборатории Этьена-Жюля Марея, Демени создал цепочку хронофотографических кадров, демонстрирующую движение губ во время произнесения двух фраз: «Vive la France» («Да здравствует Франция») и «Je vous aime» («Я вас люблю»)302. Эти серийные снимки раскрывают особенности мускульной работы, слишком мелкие и мимолетные для невооруженного глаза. При помощи фотоаппарата, автоматически запечатлевшего фазы речевого акта, Демени получил запись, на которой речь предстала в невиданном ранее виде: отделенная от звуков, разбитая на фрагменты, сведенная к постепенно меняющимся изгибам губ. Чтобы определить эти положения ротовых мышц, нужно было буквально воспроизвести речь по изображениям. Проект Демени можно считать примером тенденции конца XIX века использовать новые технологии для изучения телесной основы неосязаемых процессов человеческого духа, одним из которых является речь. Превращая неуловимое искусство речи в четкую визуальную запись, доступную для измерения и анализа, Демени в первую очередь руководствовался целью применить серийную фотографию в качестве дидактического пособия по обучению глухих речи, а также и нормативной модели для установления отклонений речевой деятельности303.

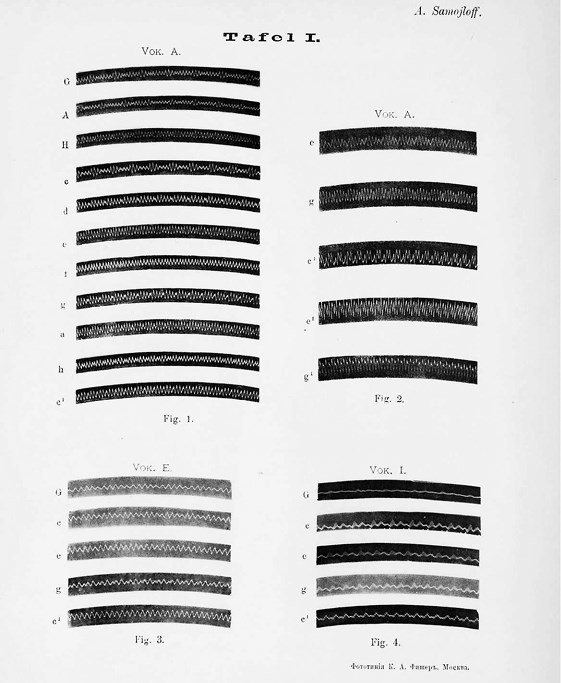

В России в физиологических лабораториях этого периода также велась работа по изучению физических основ производства и восприятия речи. В 1900 году нейрофизиолог Александр Самойлов, работавший в Москве под руководством Ивана Сеченова, изготовил коллотипы звуков речи (ил. 2.6). Он прикреплял маленькое зеркальце к тонкой мембране, которая сотрясалась от воздуха, выходящего изо рта говорящего. Одновременно он светил на зеркало лучом, направляя его отражение на светочувствительную бумагу, закрепленную на вращающемся цилиндре304. Аппарат представлял собой усовершенствованный вариант фоноавтографа, известного с 1850‑х годов305. Полученные Самойловым кривые представляли собой волновые формы русских гласных – индексальный отпечаток воздушного потока, сформированного усилиями артикуляционных органов и уловленного мембраной, выполненной по типу барабанной перепонки. Можно сказать, что Самойлов реализовал мечту пионера фотографии XIX века Феликса Надара об изготовлении «акустического дагерротипа»306. В отличие от хронофотографической серии Демени, где акцент делался на движении губ, Самойлов «сфотографировал» сам звук, то есть результат артикуляционного действия. В получившихся волновых линиях прослеживается тенденция к абстракции, к изображению телесных процессов в манере, не имеющей сходства с узнаваемой человеческой формой. Акт озвучивания «переводится» в динамику физических сил, фиксируется как материализация энергии. Оригинальный аппарат для Самойлова создал Петр Лебедев – физик, сумевший впервые в мире измерить силу давления солнечного света на твердые тела307. Интересно отметить, что впоследствии Самойлов заложил основы современной электрокардиографии308.

Ил. 2.6. Коллотип А. Самойлова, изображающий запись гласных звуков русского языка. Исследование Самойлова цитируется Эдвардом Скрипчером в книге The Elements of Experimental Phonetics, (New York: Scribner, 1902), 29.

Идея Самойлова сделать возможным анализ звука была не уникальной, а, скорее, типичной для своего времени. Потребуется отдельное историческое исследование, чтобы описать все международные работы в этой области, объем которых был значительным уже в 1900 году и продолжал расти в последующие десятилетия309. Среди трудов рубежа веков, посвященных общим вопросам экспериментальной фонетики, есть отдельная категория работ, которая имеет особое значение для моего исследования. Это научные работы, в которых описывается использование физиологической аппаратуры для анализа звуков и ритмов поэзии. Я хотела бы остановиться на одной из наиболее ярких институций, сделавшей вклад в этой сфере исследований, – американской школе психофизиологических исследований поэзии.

Здесь уже упоминался один из ключевых представителей этой школы, Эдвард В. Скипчер, как один из ученых, на которых ссылался Борис Эйхенбаум в «Мелодике русского лирического стиха». В США Скипчер работал в Йельском университете. Другой важный центр, где американские психологи и фонетисты работали над поэзией, образовался в Психологической лаборатории Гарвардского университета под руководством Хуго Мюнстерберга. Среди выпускников этого центра, изучавших артикуляцию стихов, были Раймонд Герберт Стетсон и Роберт Шено Гивлер. На следующих страницах я изложу некоторые из наиболее характерных для них методик. В данном случае я преследую две цели. Во-первых, показать, какие вопросы, связанные с исследованиями поэзии, изучались с помощью лабораторного оборудования, и как репрезентативные стратегии, диктуемые этим оборудованием, повлияли на то, как ученые стали представлять себе эмпирические свойства поэзии (ритм, мелодию, интонации, динамику и т. д.). Во-вторых, сравнить предположения и результаты экспериментов, проведенных в США, с исследованиями поэзии, проведенными Борисом Эйхенбаумом и Сергеем Бернштейном: между этими исследовательскими лагерями, находившимися по разные стороны Атлантики, существовал неосознаваемый диалог. Не зная друг друга, исследователи поэзии ставили сходные вопросы, акцентируя внимание на перформативных и эмпирических свойствах стихотворного языка. Более того, они вдохновлялись одними и теми же теоретическими источниками в области физиологической психологии и экспериментальной фонетики.

Американский фонетист Эдвард В. Скипчер был одним из пионеров экспериментальной фонетики, начавших исследовать поэзию310. Скипчер защитил докторскую диссертацию под руководством Вильгельма Вундта в Лейпциге, и нейрофизиологическая направленность исследований обучения определила его дальнейшую методологию. Большинство своих ранних исследований Скипчер провел в Йельском университете, а также в двух немецких лабораториях – Теодора Липпса в Мюнхене и Карла Штумпфа в Берлине. Начиная с 1899 года он увлекся проектом «применения методов естественных наук к изучению природы стиха»311. Такой подход предполагал сосредоточиться на физике артикуляции, определяемой точными количественными показателями. Борис Эйхенбаум был знаком с одной из основных ранних публикаций Скипчера – «Исследованиями по экспериментальной фонетике» (1906). В предисловии к этой книге говорилось:

Настоящим стихом является только тот, который льется из уст поэта и достигает ушей публики… Очевидно, что единственный способ научного анализа стиха – это получение его непосредственно в том виде, в каком он произносится, и затем использование методов анализа и измерения312.

Для получения количественных данных, отражающих модуляции голоса при исполнении стихов, Скипчер использовал несколько методов, каждый из которых давал графическое представление о «речевых вибрациях». Один из методов предполагал использование граммофона для записи голосового исполнения стихов и коротких фраз. Внимание Скипчера в данном случае было сосредоточено на бороздках, проделанных стилусом граммофона на поверхности диска. С помощью специального автоматизированного аппарата он прорисовывал эти линии на полоске закопченной бумаги, закрепленной на вращающемся цилиндре, так что запись выглядела как непрерывная волнообразная линия. Это и были «речевые кривые», которые он анализировал с математической точностью. Другой способ получения «речевых кривых» заключался в том, что актера просили говорить прямо в трубку, соединенную с устройством для считывания изменений давления, известным как тамбýр Марея, по имени его изобретателя Этьена-Жюля Марея (прибор представлял собой маленькую капсулу-барабанчик, соединенную с кимографом-самописцем)313.