Полная версия:

Психомоторная эстетика. Движение и чувство в литературе и кино начала ХX века

Стремясь к новому уровню точности, формалисты начали систематизировать лингвистические и экстралингвистические факты, характерные для того или иного стиля, жанра или эпохи. Филологи выявляли комплексы формальных деталей, разграничивающие разные стили и обуславливающие композиционную структуру индивидуальных произведений. Они также утверждали, что именно уникальная совокупность различных черт производит эстетический эффект на воспринимающего. В поиске объективных, проверяемых данных они стали документировать, например, то, как поэтические размеры зависят от морфологии и синтаксиса, как повторение звуков или синтаксических структур создает определенные ритмические паттерны, или как длина строк в стихе влияет на их устное воспроизведение. Но каталогизацией деталей все не заканчивалось. Еще более значимым для формалистов был вопрос о том, заложены ли в тексте, как на чертеже или матрице, определенные переживания и ощущения для читателя. Физическая сторона стиха (его артикуляция, ритм и т. п.) прямым образом влияет на его когнитивную обработку (логическую расшифровку, возникновение ассоциации и т. п.) и эмоциональный отклик.

Стоит отдельно отметить, что идея рассмотрения элементов текста с упором на ощущения при их произнесении активно поощрялась в академических кругах, питавших ОПОЯЗ. Среди учителей будущих формалистов в Санкт-Петербургском университете был лингвист И. А. Бодуэн де Куртенэ, автор понятия «фонема» в российской лингвистике, принимавший в расчет мысленное представление о звуке и артикуляционном жесте, создающем его. По определению Бодуэна де Куртенэ, фонема – это

сумма отдельных антропофонических представлений, которые являются, со одной стороны артикуляционными представлениями, то есть представлениями совершенных или могущих быть совершенными физиологических артикуляционных работ, а с другой стороны, акустическими представлениями, то есть представлениями услышанных или могущих быть услышанными результатов этих физиологических работ237.

Другой преподаватель и коллега формалистов, влиятельный языковед Лев Щерба предлагал изучать поэзию с точки зрения лингвистических параметров238. Так, например, в своем исследовании пушкинской просодии Щерба анализировал, как поэт ставил «логическое ударение» на каждой фразе, подсвечивая «психологический предикат» – самое важное слово в предложении239. Через двадцать лет в тексте о синтаксисе Щерба будет осмыслять синтаксические элементы не как грамматические структуры, а, скорее, как отдельно стоящие единицы «рече-мысли», которые нельзя рассматривать отдельно от их смысловых эффектов и артикуляторных паттернов. Он определяет синтагму как «фонетическое единство, выражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли»240. С точки зрения произношения синтагма – это

«дыхательная группа» (groupe de souffle) в том смысле, что внутри подобной группы нельзя сделать паузы для вдоха. <…> Синтагмы могут объединяться в группы <…> и в конце концов образуют фразу – законченное целое <…> которое нормально характеризуется конечным понижением тона» (по крайней мере, в русском языке)241.

Ученик Бодуэна де Куртенэ и Щербы Лев Якубинский пошел дальше в анализе артикуляционных и перцептивных аспектов речи. В 1923 году, в лингвистическом исследовании диалогической формы общения, он подчеркивает связь между семантикой, артикуляцией и психологическим опытом. Якубинский пишет:

Роль мимики и пантомимы, с одной стороны, и тона, тембра с другой тем более важны в условиях непосредственного общения, что они теснейшим образом связаны друг с другом, взаимно определяются и имеют общий «исток» в виде определенного телесного уклада, соответствующего данному интеллектуально-эмоциональному состоянию242.

В том, что Якубинский говорит об «общем источнике», снова заметно влияние Вундта, сказавшееся на всей русскоязычной филологии и лингвистике первых десятилетий XX века. Якубинский дружил и работал с Эйхенбаумом, Шкловским и Сергеем Бернштейном в кругу опоязовцев, а также работал в Институте живого слова243. Очевидно, что все они были так или иначе знакомы с идеей о возможных соответствиях между артикуляционными движениями и выражением умственных и эмоциональных состояний. Однако нужно отметить, что Эйхенбаум и Бернштейн с большой осторожностью подходят к вопросу об эмоциональной составляющей поэтического языка и ее проявлении в декламации. Оба они щепетильно относились и к проблеме оценки ментальной и психофизиологической реакции читателя на художественный текст. Я подробно остановлюсь на причинах их скепсиса во второй части этой главы при разборе формалистской теории эмоциональной реакции. На данный момент я хочу подчеркнуть лишь то, что фундаментальной теоретической предпосылкой для их исследований было повышенное внимание к ощущению материальной структуры (произносимого) стихотворения, являющейся неотъемлемой частью его восприятия как эстетического объекта. Чтобы не попасть в ловушку неточной и устаревшей «субъективно-психологической» литературной критики, формалисты намеренно описывали опыт переживания поэзии абстрактным, научным языком.

Подход Эйхенбаума и Бернштейна к лирическим интонациям стиха и стилям декламации их современников был обусловлен их пониманием литературной формы как «эмоционально-динамической организации» словесного материала (Бернштейн244) и «архитектоники» ритмических и интонационных структур (Эйхенбаум245). Как мы увидим далее, для обоих исследователей опыт переживания литературной формы – поэтом, исполнителем и слушателем – представлял собой не только интеллектуальный процесс, но еще и физически и эмоционально захватывающее действо. Идея переживания формы лирических стилей у Бернштейна и Эйхенбаума основывается на анализе опыта ощущений от артикуляции и акустики звуков стиха. И именно здесь они нашли применение методологии и терминологии, почерпнутых ими из психофизиологически ориентированной экспериментальной фонетики. Интересно рассмотреть, как и зачем приемы и идеи физиологической психологии попали в их методологический арсенал.

Интерес Эйхенбаума и Бернштейна к «объективным», осязаемым качествам поэтической формы начинается в университетские годы в Санкт-Петербургском университете, где они узнали о методах экспериментальной лингвистики от Щербы и заинтересовались немецкой школой стиховедения: в ее рамках анализировались ритм, мелодика, интонация и звуковое оформление стиха (ключевые фигуры этой школы – Эдуард Зиверс, Оттмар Рутц и Франц Заран246). Когда в январе 1919 года Щерба пригласил Эйхенбаума и Бернштейна в семинар по изучению «мелодики речи», который он вел в Институте живого слова247, два юных филолога оказались в среде, стимулировавшей активное взаимообогащение разных дисциплин.

Обратимся к нескольким ключевым фигурам, задававшим тон в организации, в которой оказались Эйхенбаум и Бернштейн. Директором и основателем Института живого слова был историк театра и актер Всеволод Всеволодский-Гернгросс. Слегка устаревшая формулировка «живое слово», которую он использовал в названии института, была данью памяти его учителю, уже не раз упоминавшемуся в предыдущей главе театроведу Юрию Озаровскому248, автору трактата «Музыка живого слова: основы русского художественного чтения»249 (1914). Книга Озаровского вместе с трудами Сергея Волконского «Человек на сцене» (1912), «Выразительное слово» (1913) и «Выразительный человек» (1913) составляют золотой фонд дореволюционных руководств по устному исполнению; они содержат в себе огромное количество наблюдений о художественном чтении и практических советов для актеров. В начале 1920‑х годов Эйхенбаум часто возвращался к исследованиям Озаровского и Волконского и критиковал их подходы к определению поэзии, классификации стилей и тренировке «правильных» читательских интонаций. Далее я детально опишу полемику Эйхенбаума со дореволюционной школой художественного слова, но пока что хочу отметить, что наблюдение за тем, как Всеволодский-Гернгросс создавал теоретические основы для подготовки мастеров художественного чтения, стало важным опытом для формалистов, работавших в институте. Благодаря тому, что Институт разрабатывал вопросы о постановке дикции, Эйхенбаум, Бернштейн их коллеги, практиковавшие формалистический подход к поэтике, стали уделять самое пристальное внимание вопросам артикуляции. С другой стороны, формалисты-стиховеды отталкивались от предшествующих литературоведческих методологий, отмечая, например, что было неверно переносить интонации прозы на поэзию и что необходимо различать стили звучания оды, басни и нарративного стиха, с одной стороны, и беспредметной экспериментальной поэзии – с другой. Они видели, что эти нюансы отсутствуют в классических работах Озаровского и Волконского, высоко оцененных Всеволодским-Гернгроссом250. К тому же директор Института придерживался наивного представления об эмоциональной основе артикуляции, которую формалисты, как мы увидим, усложнили и поставили под сомнение. В теоретических текстах Всеволодского-Гернгросса заметна ономатопеическая теория поэтического звука, знакомая нам по теории Вундта в изложении Фаддея Зелинского, – идея о том, что сокращения мышц во время произнесения определенных звуков соотносятся с переживанием эмоций. В статье 1913 года с характерным нормативным названием «Закономерности мелодии человеческой речи» Всеволодский-Гернгросс представил раннюю версию того, что скоро станет теорией «биоэмоциональных основ эстетики», продвигаемой институтом:

Под влиянием тех или иных ощущений животное, допустим, первобытный человек, принимало то или иное пластическое положение. То, настроенный радостью, человек весь раскрывался, то испугавшись, точно концентрируя силы для самозащиты или нападения, то удивленный, он вытягивался в какой-то вопросительный или восклицательный знак, и т. д. <…> Радость, страх, боль, угроза, удивление и т. п. вызывали разные напряжения организма, а следственно, и голосовых связок, почему гласные а, о, и, у, и т. д. имеют и свои, им присущие высоты <…> Попробуйте написать веселое стихотворение с буквой «у», доминирующей над остальными, как попробуйте говорить о вас постигшем горе стихами с буквой «а». <…> Звук подчинен, независимо от того, песня это или слово, законам физическим, механическим, физиологическим, психологическим и другим, которые учесть нельзя251.

Как видно из последнего предложения, Всеволодский-Гернгросс верил в необходимость исследования всех аспектов звуков речи, рассматривая их с точки зрения естественных наук. В 1913 году он был одним из постоянных авторов междисциплинарного журнала «Голос и речь»252, в котором публиковались столь разные тексты, как учебное пособие по произношению Волконского «Анатомия согласных», теории Бориса Китермана об эмоциональном воздействии словесных коннотаций и заметка «Эдисон о тайнах голоса», в которой утверждалось, что изобретатель грамофона «рассматривает пластинки под микроскопом; считает штрихи и линии и т. о. установил, путем сличений, разницу в голосах певцов»253. В этом журнале выходила и научная статья Владимира Бехтерева «О причинах обмолвок речи», в которой знаменитый психолог описывал лабораторные эксперименты, тестирующие роль внимания и памяти в артикуляции254. Широкий спектр подходов, представленный в «Голосе и речи» в 1913 году, скорее всего, повлиял на желание Всеволодского-Гернгросса привлечь экспертов из различных сфер через пять лет, когда он начал планировать направления исследований будущего Института живого слова. Будучи харизматичным и энергичным организатором, он сумел вселить энтузиазм по поводу общего проекта в людей из совершенно разных кругов. Помимо министра просвещения Луначарского, Всеволодский-Гернгросс заручился поддержкой таких серьезных ученых, как историк античной культуры Фаддей Зелинский, лингвисты Лев Щерба и Лев Якубинский, поэты Николай Гумилев и Владимир Пяст255 (оба они были знамениты уникальной манерой чтения), и многих других теоретиков и мастеров художественного слова. Физическая сторона артикуляции – работа тела – была ключевой темой исследований института. Среди приглашенных лекторов была танцовщица Стефанида Руднева – основательница студии «музыкального движения» и ритмики «Гептахор», применявшая хореографические принципы Айседоры Дункан и вдохновлявшаяся древнегреческой скульптурой и изображениями на вазах256 (по вопросам, связанным с античными изображениями движения, ее консультировал Зелинский)257. Идея культивирования гармоничного тела соответствовала утопическим чаяниям дирекции института. Современный танец в духе Айседоры Дункан давал танцорам уверенность в собственном естественном движении, освобождая их от оков викторианских приличий. Дунканизм позиционировал себя как направление, борющееся с утомлением и неврастенией упадочной, шпенглеровской западной цивилизации, и провозглашающее возрождение «греческой» молодости, витальности и здоровья258.

Помимо танцовщиков и танцовщиц, шедших к этой цели на мастер-классах и семинарах, институт привлек и профессиональных психологов и врачей, задачей которых была работа с проблемами речи и слуха с помощью лабораторных экспериментов и терапевтической практики. Обучавшаяся в Германии профессор Полина (Перла) Эфрусси преподавала курсы по «психологии мысли и языка»259, а доктор Ефим Боришпольский проводил исследования по таким темам, как «экспериментальное изучение влияния голосовых тренировок на объем легких» и «иннервация голоса центральной нервной системой»260. Ларинголог Михаил Богданов-Березовский, знаменитый реформатор образования для слабослышащих и немых детей, работал в комитете Института, отвечавшем за создание медицинской лаборатории патологий речи и слуха261. Председателем комитета262 был Давыд Фельдберг, вице-президент бехтеревской Государственной психоневрологической академии, который читал в институте лекции по «психофизиологии, гигиене и патологии голоса, речи и слуха»263. В 1922 году исследования Фельдберга включали такие темы, как «влияние речевых упражнений на фонический и акустический аппарат человека», «объективные признаки правильно поставленного голоса» и «психологическая типология мастеров слова и сцены (ораторов и актеров) в связи с принципами психотехники»264.

Какое влияние оказали эти исследования на изучавших поэтику филологов, связанных с Институтом? Предположительно, наблюдая за тем, как их коллеги из сферы наук и искусства подходят к проблемам акустики, голосоведения и артикуляции, литературоведы должны были заинтересоваться экспериментальными методиками для изучения физического переживания стиха, его артикуляции. Научная трактовка этих тем должна была показаться интригующим аналогом методов Ohrenphilologie (немецкой школы «звуковой филологии», возглавляемой Зиверсом), интересовавших Эйхенбаума и Бернштейна265. Однако, как литературоведы, формалисты настаивали на точном определении своей дисциплины, утверждая, что их профессиональные интересы ограничиваются особенностями поэтического стиля и композиции. Так, в книге «Мелодика русского лирического стиха» (1922) Эйхенбаум утверждал, что поэтику следует отличать от лингвистики: последняя, по его мнению, является «естественной наукой», занимающейся физической причинностью и математическим описанием явлений, тогда как первая – «наука о духе», изучающая взаимоотношения стилистических приемов и способов построения композиционного единства266.

Хотя может показаться, что подобные высказывания фактически исключают из сферы интересов Эйхенбаума такие «естественные науки», как лингвистика и физиологическая психология речи, на самом деле он был удивительно хорошо осведомлен о ключевых достижениях в этих дисциплинах. Ничто из того, что касалось изучения интонации, мелодики речи, артикуляции, не ускользало от его внимания. В библиографии «Мелодики» Эйхенбаума представлены публикации немецких и американских психологов, занимавшихся экспериментальной фонетикой267: «Интонационные кривые» Дэниела Джонса (1909)268; «Изыскания в области экспериментальной фонетики: исследование речевых кривых» (1906)269 и «Исследования мелодики английской речи» (1902)270 Эдварда Скипчера; работы Карла Марбе и Бруно Эггерта о «мелодике речи», представленные на Шестом конгрессе экспериментальной психологии во Франкфурте в 1909 году271. Несмотря на то что Эйхенбаум не обращался непосредственно к этим текстам в своем анализе лирических интонаций (он использует только одну цитату из Скипчера), упоминание этих трудов в конце книги позволяет предположить, что он считал исследования психофизиологов заслуживающими внимания. Примерно в то же время коллега Эйхенбаума по Институту, формалист Борис Томашевский в статье «Проблема стихотворного ритма» (1923) сделал аналогичный обзор французских, немецких и американских исследований литературных текстов экспериментальными методами. Говоря о пользе новых лабораторных методов, появившихся на Западе, Томашевский приводит в пример труды Карла Марбе по ритму прозы272, а также методики Эдуарда Скипчера, Поля Веррье, Эжена Ландри и Робера де Суза273 по расшифровке актов устного поэтического исполнения с помощью кимографа. Веррье, Ландри и де Соуза были парижскими исследователями, связанными с новаторским центром экспериментальной фонетики, созданным аббатом Жан-Пьером Руссло в Коллеж де Франс, который посещал и американец Эдвард Скипчер.

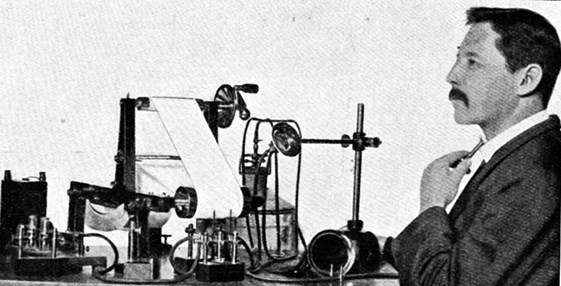

Ил. 2.2. Аппарат Карла Марбе для исследования мелодии речи. Колебания резиновой мембраны, как утверждалось, регистрировали ход речевой мелодии и динамику ударных слогов на вращающемся цилиндре, покрытом сажей.

Марбе, в свое время учившийся у Мюнстерберга во Фрайбурге, впоследствии стал крупным специалистом в области психотехники. В 1900‑х годах исследования Марбе были сосредоточены на психофизиологических аспектах речи. Изначально вдохновленный Эдуардом Зиверсом, Марбе вскоре пошел своим путем, подвергнув сомнению утверждения последнего о том, что

на основании одной лишь разницы в качестве голоса можно решить, кому приписывать данное прозаическое или поэтическое произведение – одному автору или двум разным авторам274.

Подобно Эдварду Скипчеру, Марбе использовал покрытые сажей пластинки для записи «мелодий речи» (ил. 2.2)275. В трактате «О ритме прозы», написанном в 1904 году и повлиявшем на формалистов, Марбе утверждал, что

эстетическое впечатление от прозаического произведения зависит главным образом от его ритма, что этот ритм различен в разных произведениях и у разных авторов276.

Вполне вероятно, что упоминание Эйхенбаумом и Томашевским этих работ является данью уважения к специалистам по экспериментальной фонетике и логопедам – их коллегам по Институту. Эти научные работы могли появиться в их библиографиях благодаря рекомендациям коллег или, например, благодаря библиотеке Льва Щербы, бывшего преподавателя Эйхенбаума. В 1907 году Щерба учился у Руссло в Коллеж де Франс и был хорошо знаком с новейшими тенденциями в методологии фонетических исследований на Западе277. Научные методики, ориентированные на объективное, материалистическое изучение артикуляции, вполне соответствовали эмпирическим подходам к устному исполнению, культивируемым на многих кафедрах Института, отбросившего разграничение дисциплин. Эйхенбаума и Бернштейна, видимо, привлекала кажущаяся точность эмпирических данных для целей анализа ощущений, производимых артикуляционной фактурой литературных текстов.

Есть основания предполагать, что на одном из заседаний совета Института психолог Давыд Фельдберг предложил записывать голоса пациентов в педагогических и терапевтических целях, и эта идея была с энтузиазмом воспринята Николаем Гумилевым, который предложил использовать ту же аппаратуру для создания фонограмм выступлений современных поэтов278. Поскольку в феврале 1920 года Фельдберг возглавил группу Эйхенбаума и Бернштейна по изучению «мелодики речи», проект записи и анализа голосов поэтов перешел к Бернштейну. К декабрю 1925 года он записал около семи тысяч литературных текстов в исполнении профессиональных актеров и литераторов. Среди них были такие знаменитости, как Александр Блок, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Валерий Брюсов, Федор Сологуб, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Владимир Пяст, Сергей Есенин, Алиса Коонен и другие279. Эта коллекция легла в основу исследовательской программы Бернштейна в Институте «Фонографическое изучение русской лирической декламации в произношении поэтов и актеров»280.

Ил. 2.3. С. И. Бернштейн с инструментами для изучения голосовых записей. На столе перед ним – ролики с записями голосов поэтов.

Рассматривая междисциплинарное сотрудничество, возникшее в Институте живого слова, меня больше всего интересует то, как лабораторные инструменты биомедицинских наук нашли себе новое применение, открыв филологам новые пути исследования. Наличие большой базы фонографических записей позволило Бернштейну обращать внимание на мельчайшие нюансы интонаций поэтов, подобно тому, как фонетисты и логопеды отбирали и анализировали голосовые модуляции в своих дисциплинах. Техника записи позволяла автоматически фиксировать голосовые данные, что избавляло от необходимости полагаться на несовершенный человеческий слух. Запись, содержащая аудиоданные, может быть многократно воспроизведена, что дает возможность проверить и подтвердить анализ любого выступления. Наличие конкретных, неизменных данных подтолкнуло исследователей к идее систематизировать ритмические структуры, паттерны ударений, длины стихотворных строк и пауз, а также повышения и снижения интонаций, свойственные тому или иному поэту или литературному кругу. Фотографии Бернштейна и его коллег в Кабинете изучения художественной речи (КИХР), организации, продолжившей изучение стилей декламации после расформирования Института живого слова, отображают научные сессии сотрудников, изучавших звукозаписи (ил. 2.3, 2.4). Используя фонограф, исследователи сравнивали устное исполнение с печатным текстом, измеряли камертоном тональности записанных голосов и помечали изменения интонаций.

Ил. 2.4 С. И. Бернштейн (в центре) и его коллеги демонстрируют методы работы КИХРа. Задумчивые, смотрящие в одну точку, лица свидетельствуют об их сосредоточении на акте слушания. Некоторые исследователи следят за стрелкой ручного секундомера; некоторые – делают записи. У доски с геометрическими графиками, предположительно, изображающими мелодические изменения интонаций, стоит филолог и мастер художественного чтения, С. Г. Вышеславцева (вторая слева). Плакат за ее спиной с разбитыми на отдельные сегменты волнообразными кривыми, возможно, показывает повышение и понижение интонаций в отдельных строка стиха.

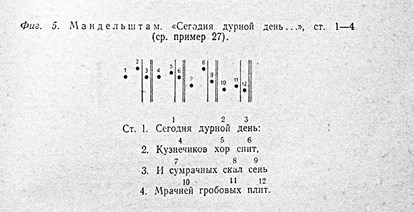

На основе этих фонографических записей Бернштейн и его коллеги строили диаграммы, отражающие изменения высоты тона и ритмическую разбивку стихотворений, в исполнении авторов, таких как Александр Блок и Осип Мандельштам (ил. 2.5а, б). Такие диаграммы движения мелодии давали наглядное представление о мимолетных изменениях голоса, подобно «интонационным кривым», записанным американским физиологом речи Эдвардом Скипчером. Конечно же, стоит отметить, что, в отличие от последних, диаграммы Бернштейна не были непосредственной, безотчетной аналоговой записью звуковых волн или артикуляционных усилий говорящего, то есть не являлись «индексальным знаком». Скорее, они представляли собой образ звука, сконструированный исследователем на основе его собственного восприятия фонографического воспроизведения голоса поэта.

Ил. 2.5а, б. Схемы С. И. Бернштейна, изображающие изменения высоты голоса в четверостишиях А. Блока и О. Мандельштама. Для получения таких схем Бернштейн прослушивал фонографические записи голосов поэтов. Вертикальные линии показывают деление речи на интервалы, а цифры в четверостишии и на схеме указывают на изменения в мелодии при произношении определенных слогов.

В этом смысле графики Бернштейна не соответствуют сменившимся в эпоху модерна эпистемологическим и общекультурным установкам, спровоцированным, согласно теории Фридриха Киттлера, внедрением граммофона и подобных ему автоматических систем звукозаписи. Киттлер утверждает, что изобретение фонографических технологий в последние десятилетия XIX века заставило исследователей акустики отказаться от изображения звуков на основе европейского нотного стана с пятью линиями и вместо этого представить звук в виде потока изменяющихся частот281. Иерархии нот, четко определенной гармоническими отношениями, в новых работах по акустике и психологии слухового восприятия, а также и в экспериментальных музыкальных произведениях, таких как композиции Арнольда Шенберга, было противопоставлено то, что Киттлер назвал «чистой акустикой»: обертоны и атональные звуковые ряды282. Фонограф Эдисона, который не записывал «ничего, кроме колебаний», стал, по выражению Киттлера, своеобразным символом изменений в модернистской культуре звука, обратившейся к нюансам шумов, которые до этого никаким образом не учитывались «старо-европейской буквенной нотной записью»283. Изучая формы прочерченных иголкой фонографа дорожек, фонетисты отказались от практики разбивки высказываний на смысловые единицы на основе предвзятых понятий о логике и вместо этого начали выделять фоносемантические явления из конкретных модуляций, обнаруженных ими в записях звукового потока.