Полная версия:

Психомоторная эстетика. Движение и чувство в литературе и кино начала ХX века

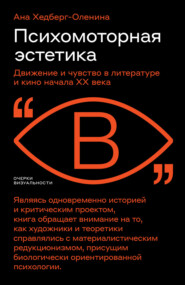

1. Указывающие жесты, дейктические знаки. Их форма не меняется со временем, а значение зависит от дейктического положения говорящего.

2. Имитирующие, или изобразительные жесты вызваны импульсом сымитировать заинтересовавший предмет; могут быть обусловлены существующими традициями, поэтому термин «имитирующие» им не всегда подходит в чистом виде. Подразделяются на пантомимические (имитирующие предмет, но и преображающие его фантазией изображающего) и коннотационные (не только представляющие предмет, но и выделяющие в нем какую-то одну характерную черту). Пантомимические жесты, в свою очередь, подразделяются на контурные (контур предмета описывается движением пальцев) и пластические (образ предмета трехмерный, создается движением рук).

3. Символические жесты этимологически могут быть возведены к породившим их указывающим либо изобразительным жестам; подобно метафорам, переносят концепт из одной модальности чувственного восприятия в другую (например, жест «далеко позади», подразумевающий «в глубоком прошлом», использует пространственное впечатление для указания временного ощущения). Символ может быть чувственным образом, не прямо передающим концепт, а через ассоциацию (например, жест «пить», означающий «воду»)201.

Эти категории напоминают три типа знаков по Чарльзу Пирсу: знаки-индексы, знаки-иконы и знаки-символы.

В своей концепции «имитационных или изобразительных» жестов Вундт подчеркивает, что, воссоздавая некий предмет с помощью пантомимы, субъект полагается на собственное воображение и на конвенции репрезентации, с которыми он знаком и которые ценит. Тем не менее первичный экспрессивный импульс, провоцирующий эти жесты, берет начало в психофизиологических механизмах, помогающих регулировать отношения тела и окружающей среды. Для Вундта «имитирующие» и «указывающие» жесты «аффективны», потому что они происходят от

инстинктивных драйвов, то есть от произвольных действий, влекомых и адаптирующихся под единственную мотивацию. Указание на предмет или, в случае сильных эмоций, мимическое воспроизведение движения, таким образом, является одновременно и симптомом эмоции, и симптомом мотивации. Жест – это прямое выражение концепта, в данный момент завладевшего аффектом202.

Таблица 1.1. Классификация жестов по Вундту

Для Вундта мимезис оказывается делом индивидуальной «аффективной» реакции, коренящейся в соматических драйвах. Считает ли он выразительные движения интерсубъективными – передающимися или узнаваемыми для других индивидов? Что гарантирует, что референт изобразительного жеста – внутреннее состояние производящего его субъекта или его внутренняя реакция на некий предмет – будет понят адресатом? Как индивидуальная жестовая экспрессия работает в коммуникативных целях, порождая язык?

Эти пункты являются самым слабым звеном в теории Вундта, и не зря его современники критиковали ее по этим вопросам как с точки зрения исторической лингвистики, так и с позиций философии и социологии языка203. Вундт собрал доказательства схожести жестов, использовавшихся разными сообществами и субкультурами по всему миру в разные эпохи, чтобы показать, что эти факты подтверждают «психологические закономерности»204 универсальные для всего человечества. Например, Вундт обнаружил, что жесты, обозначающие такие концепты, как прием пищи или питья, убежище и бартерный обмен, обладают удивительными сходствами во многих культурно удаленных друг от друга группах. Сущность этих феноменов – воспринимаемая разными людьми и закодированная в форму жеста – остается прежней. По мысли Вундта, такое единообразие может объясняться только «универсально повторяющимися психологическими законами» и «общей психофизической организацией человека»205. Он признавал, что в жестовых выражениях могут быть важные различия и нюансы: например, две ладони, соприкасающиеся пальцами, формируя подобие крыши, обозначают «дом» в жестовом языке коренных народов США и «тюрьму» в арго немецких преступников206. Он также принимал в расчет историческое развитие жестовых выражений, когда они сокращаются или изменяются со временем и больше не напоминают собственный прототип. Однако важнее всего для Вундта был первичный экспрессивный импульс – то есть индикатор человеческого способа перерабатывать сигналы из внешнего мира, человеческого способа создавать концепты и совершать целевые действия. Без этого первичного импульса, который Вундт считал аффективным по своей природе, никакая коммуникация была бы невозможна207. Его теория жестового языка включала размышления о формах взаимопонимания и взаимодействия между жестикулирующим человеком и его адресатом, но это часть вундтовской концепции несколько туманна.

Ученый утверждал, что аффективная мотивация, или драйв, порождавший жест исполнителя, тут же становился очевиден адресату208. Точнее, он считал, что аффект передается адресату через явление, которое Вундт обозначил как «со-жест»209. В ответ на полученный импульс адресат развивает собственные аффекты, формирует представления и выражает свою позицию с помощью собственного, нового жеста. Вундт считал, что такие первичные обмены жестами в итоге усложнились и наполнились нюансами, породив условные или символические выражения, ставшие основой для человеческого языка.

Вундт помещает размышления о жестовом языке во введение к своему magnum opus, десятитомному трактату «Психология народов» (Völkerpsychologie, 1900–1920). Он задумал этот труд как дополнение к экспериментальной психологии, производившей опыты на индивидуумах. В «Психологии народов» Вундт намеревался выйти на надындивидуальный уровень, сконцентрировавшись на языке, мифологии и обычаях как «объективных манифестациях» коллективного бессознательного. Основы изучения культурных феноменов как продуктов мышления коллективной «души» были положены в XIX веке, в Германии, Хейманом Штейнталем и Морицем Лазарусом210. Фокусируясь на языке и социальных ритуалах, Вундт хотел создать психологию, осмысляющую более высокие, нежели физиология, факторы211. Однако некоторые ключевые предположения из своих психофизиологических исследований он перенес и в новый проект, что создало больше проблем, чем дало решений, так как автор не уделил достаточно внимания механизмам социального взаимодействия. Бехтерев, посетивший лабораторию Вундта в Лейпциге в 1880‑е годы в качестве стажера, предлагает следующую критику «Психологии народов»:

По В. Вундту, общие продукты творческой деятельности обусловливаются тем, что «творчество одного индивида может признано со стороны другого адекватным выражением его собственных представлений и аффектов, а потому множество различных лиц могут быть в одинаковой мере творцами одного и того же представления». Дело таким образом сводится к тому, что в общественных организациях можно говорить об индивидуальных психических процессах, которые, в той мере, в какой они отвечают процессам других лиц, являются общими продуктами психической деятельности известного ряда лиц. Но в таком случае, очевидно, не может быть социальной психологии, так как при этом для нее не открывается никаких новых задач, кроме тех, которые входят и в область психологии отдельных лиц212.

В целом все критики сходились на том, что «Психология народов» Вундта была «недостаточно социальной»213.

Недостатки теории Вундта, которому не удалось интегрировать психофизиологическую модель субъективного выражения и понятие коммуникации, обнаруживаются и в представлении Шкловского о поэтическом языке. Литературовед пытался представить взаимопонимание в диалоге на основе эмпатических телесных реакций, подобных феномену «со-жеста», описанного Вундтом. В статье о заумном языке Шкловский подчеркивает, что восприятие языка задействует двигательные нервы в мозге человека:

Известны факты, свидетельствующие о том, что при восприятии чужой речи или даже вообще при каких бы то ни было речевых представлениях мы беззвучно воспроизводим своими органами речи движения, необходимые для произнесения данного звука. Возможно, что эти движения и находятся в какой-то еще не исследованной, но тесной связи с эмоциями, вызываемыми звуками речи, в частности, «заумным языком»214.

Для Шкловского внимать собеседнику – это акт эмпатии. Слушатель «заводится» от слов; переживает их. Еле заметные автоматические движения губ свидетельствуют о заражающем эффекте, ментальном воспроизведении двигательного образа слов. Хотя в этой модели нет материального проводника, который переносил бы аффективное состояние от одного человека к другому, Шкловский подразумевает, что сходство психофизиологической конституции собеседника позволяет ему интуитивно угадать чувства говорящего. Сам акт перцепции активирует эмпатические мышечные сокращения, каковые, в свою очередь, запускают эмоции. Чтобы доказать это утверждение, литературовед привлекает известное утверждение Уильяма Джеймса по поводу телесной природы эмоциональных состояний. Вот как Шкловский вводит отсылку к Джеймсу в дискуссию о поэтическом выступлении:

Юрий Озаровский в своей книге «Музыка живого слова» (СПб., 1914) отметил, что тембр речи зависит от мимики; и, идя несколько дальше его и применяя к его замечанию положение Джемса (устаревшее написание фамилии Джеймса. – Прим. авт.), что каждая эмоция является как результат какого-нибудь телесного состояния (замирание сердца – причина страха, а слезы – причина эмоции печали), можно было бы сказать, что впечатление, которое производит на нас тембр речи, объясняется тем, что, слыша его, мы воспроизводим мимику говорящего и поэтому переживаем его эмоции215.

Шкловский не цитирует Джеймса напрямую, а лишь отсылает к известной теории психолога, установившей первенство висцеральных реакций на стимулы для последующего сознательного проживания эмоций. В 1900–1910‑е годы Джеймс пользовался большим авторитетом в России, так что само упоминание его неизменно встречало одобрение, особенно в среде театральных реформаторов, интересовавшихся физическими аспектами актерской игры (таких, как Юрий Озаровский, Сергей Волконский, Всеволод Мейерхольд и др.)216. В статье «Что такое эмоция?» 1884 года Джеймс утверждал, что «телесное возбуждение следует непосредственно за восприятием вызвавшего его факта», а волна иннерваций, сообщающих мозгу обо всех произошедших изменениях, составляет наш сознательный опыт эмоций: «мы огорчены, потому что плачем, разгневаны, потому что наносим удар, испуганы, потому что дрожим, а не наоборот»217. Связь между соматическим и ментальным, выявленная Джеймсом, становится основой для идеи Шкловского о природе эмоционального опыта собеседника. Но идея симпатической мимикрии, вызванной восприятием речевого акта, это тот элемент, который Шкловский вносит самостоятельно. Вполне возможно, что он опирался на популярную версию теории Джеймса, сплетенную с эхом других психофизиологических теорий XIX века, осмысляющих такие феномены, как эмоциональная заразительность, психомоторная индукция и кинестетическая эмпатия (Einfühlung). Как мы увидим в главе 4, именно эта смесь сформировала понимание кинестетического влияния киноизображений у Эйзенштейна и других советских и европейских теоретиков кино. Идею о том, что созерцание движения вызывает психофизиологические реакции, можно найти в объяснении зрительского взаимодействия с экраном Зигфрида Кракауэра218. Коллега Эйзенштейна Всеволод Пудовкин был уверен, что

в психологии есть закон, утверждающий, что если эмоция рождает определенные движения, то можно, проделывая эти движения, вызвать в себе эмоцию219.

Обращение Шкловского к Джеймсу и Вундту в обсуждении поэтической декламации дало стимул опоязовцам и авангардным теоретикам сценического мастерства переосмыслить и развить часть идей философов-символистов и историков литературы, чьи взгляды сформировались в конце XIX и в самом начале XX века, таких как Потебня, Зелинский, Белый и А. Веселовский. После революции новое поколение литераторов, вдохновленное эссеистикой формалистов и экспериментами футуристов, ассимилирует идею о том, что артикуляционные движения и звуки непосредственным образом связаны с аутентичным, самопроизвольным выражением аффектов и психофизиологических состояний. Возьмем, к примеру, косвенное упоминание тезиса Джеймса в размышлениях Варлама Шаламова о поэзии. Сегодня Шаламова помнят в первую очередь как автора «Колымских рассказов», цикла произведений о сталинских лагерях, раскрывшего ужасы репрессий и тоталитаризма, возможно, еще пронзительнее, чем А. Солженицын. Еще в молодости, во второй половине 1920‑х, Шаламов учился в МГУ и посещал литературные вечера и публичные прения разных групп авангардистов. Он также бывал на сессиях Московского лингвистического кружка и ЛЕФа, где познакомился с Маяковским, Сергеем Третьяковым и Осипом Бриком220. В эссе 1979 года «Звуковой повтор – поиск смысла» Шаламов обращается к своей молодости, обсуждая выступление Маяковского и искренность его интонаций:

Для меня было в высшей степени удивительным и слышать, и видеть, как Маяковский в 1928 году по просьбе слушателей читал свой «Левый марш». У меня бы губы не повернулись прочесть что-то старое. Очевидно, сами губы Маяковского как бы непроизвольно сложились в какие-то важные ему складки и поэтому повторение доставляло ему чисто физическое удовольствие221.

Это неожиданное заявление обвиняет Маяковского в искусственности, указывая на его почти механическую способность повторять старые стихи с таким же душевным подъемом, как будто они были только что написаны. В замечании Шаламова особенно необычным кажется его внимание к движению губ Маяковского, которое писатель преподносит как индикатор внутреннего состояния поэта и в то же время как физический посыл, запускающий это состояние. Таким образом, в размышлениях Шаламова стихотворение представляет собой программу артикуляторных действий – рабочую схему для артикуляционных движений и связанных с ними эмоций. По Шаламову, во время сочинения стихов первая строфа определяет интонацию поэта:

Ее первые слова уже подобраны, уже возникли непроизвольно в мозгу, чтобы гласные и согласные буквы представляли собой подобие кристалла геометрической правильности – повторяемый звуковой узор222.

Представляется, что воззрения Шаламова на стихотворную речь можно считать прямым продолжением наследия Шкловского; эхом его влиятельнейшей интерпретации «заумной поэзии».

2. Моторные импульсы в поэзии: формалисты о декламации стихов

Я считаю, что каждому движению должен соответствовать определенный звук. Голос – это тоже жест, произведенный органами, которые находятся у нас в горле.

Сергей Эйзенштейн 223Моторность же – способность возбуждать моторные ощущения и внушать движения телу, осталась глубоким и основным свойством обоих искусств – и музыки и стиха.

Софья Вышеславцева 224Институт живого слова

Какую роль в эстетическом восприятии играет физическое ощущение формы? Может ли быть так, что во время чтения поэзии ощущения от произнесения – процесса артикуляции – значат для эстетического опыта не меньше, чем смысл слов? Как влияют на исполнителя ощущения, получаемые от движения языка и губ, от толчков воздуха, проходящего через ротовую полость, от резонирующих вибраций грудной клетки, от ритмических движений руки в такт стиху? Как влияет то, что он расхаживает по сцене? Следуя данному Шкловским определению поэзии как «балета органов речи»225, текст можно рассматривать как программу физических действий, вызывающих специфический набор телесных ощущений, сопровождаемых удовольствием или неудовольствием, легкостью или неудобством, ощущением чего-то родного либо, наоборот, непривычного; и даже иногда совпадающих с эмоциональными проявлениями (по гипотезе Вундта в изложении Зелинского, рассмотренной в прошлой главе). Как телесные ощущения устного выражения формируют стихотворный текст, или «продукт» устного воспроизведения? Передается ли слушающим каким-то образом, благодаря их чувствительности или некой форме телесной эмпатии, опыт говорящего? Как технологии звукозаписи могут помочь разобрать и прочувствовать уникальную, отличную от других, интонацию поэта (ил. 2.1)?

Ил. 2.1 Реклама фонографа Эдисона – аппарата, способного записывать и воспроизводить речь. Бороздки звукозаписи были материальным следом голоса, давшим возможность фонетистам, а также и исследователям вокального мастерства и художественного чтения анализировать малейшие нюансы голоса. Фонограф Эдисона применялся в Институте живого слова С. И. Бернштейном.

В 1918 году подобные вопросы занимали литературоведов, исполнителей, фонетиков, физиологов, психологов, собравшихся под кровом только что открывшегося Института живого слова в Петрограде226. С Октябрьской революции прошел всего год. Территории бывшей империи были охвачены голодом и смутой, однако большевистское правительство сочло необходимым вложиться в организацию, которая ставила себе «целью развитие искусства живой речи путем научных исследований и художественно-экспериментальной работы»227. Причиной для официальной поддержки стало то, что большевистские идеологи намеревались создать новую революционную культуру. На церемонии открытия комиссар просвещения Анатолий Луначарский провозгласил, что искусство устного выражения является ключевым для социалистической демократии, и выразил желание, чтобы Институт нес его в массы228. Институт, по его мнению, должен был стать образовательным и научным центром, исследующим все аспекты устного исполнения и распространяющим новые формы коллективного культурного опыта229. Среди предметов, предложенных для образовательной программы института, был авторский курс Луначарского под названием «Введение в эстетику», в котором «понятия о прекрасном» должны были рассматриваться относительно «физиологической основы эстетики», «ее биоэмоциональной основы» и «социально-этических критериев»230. Такое описание программы курса ярко характеризует утопические чаяния, обусловившие поддержку института властями, – идею о том, что необходимо вооружиться биомедицинскими науками, дабы познать все секреты искусства. Силу устного исполнения и его влияние на аудитории необходимо было рационализировать с помощью новейших исследований физиологической психологии, чтобы, как выразился Луначарский,

ничто не препятствовало процессу, благодаря которому слово оратора или поэта из простой вибрации газовых частиц превращается в сложную, бесконечно тонкую вибрацию нервно-мозговой системы и, наконец, таинственным образом опять превращается в явления духовные231.

С такой утопистской точки зрения коммуникация идей и чувств должна стать абсолютно прозрачной – проанализированной научно и доступной любому для оттачивания его мастерства. По Луначарскому, курсы Института должны были помочь непривилегированным классам расправить плечи, обрести свой голос и освоить культуру речи – устранить

разного рода искалечения, убожества, которыми страдает огромное большинство, даже все люди, благодаря ненормальному строю, в котором раньше жило человечество…232

«Мы должны вернуть человеку его живое слово <…> сделать эту речь звучной, гармоничной, целесообразной», – заявлял Луначарский, утверждая, что задача Института —

проложить правильные пути между внутренним человеческим миром и словесным его выражением, включая в словесное выражение ту эмоцию, те краски, тот тембр, ритм, тот аккомпанемент, которые входят как нераздельные явления в человеческую речь233.

Утопическая фантазия об улучшении жизни человечества была лишь одной из интерпретаций миссии Института. Официальная поддержка, выказанная Луначарским на церемонии открытия, создавала лишь идеологическую рамку для нескольких независимых исследовательских инициатив, развивавшихся в разных дисциплинах еще с дореволюционных времен. Институт объединил поэтов и филологов, театроведов и хореографов, ораторов и историков культуры, психологов и логопедов – и все они хотели заниматься изучением живых речевых выступлений. Каждого из них привели в Институт собственные профессиональные интересы, и было бы неверно думать, что все они понимали цель своей работы так же, как Луначарский. На самом деле работники университета были специалистами в совершенно разных сферах, они принадлежали к разным социальным и культурным слоям. Официальная поддержка, собравшая их под одной крышей, создала возможности для взаимодействия. Междисциплинарная среда Института натолкнула литературоведов и артистов на мысль воспользоваться научными методами и лабораторными инструментам, тогда как перед учеными Института впервые встала необходимость рассматривать проблемы эстетики.

Как развивались эти междисциплинарные связи? Что психология и нейрофизиология могли предложить исследователям, занимавшимся эстетикой вербального исполнения? Одной из причин, по которым теоретики искусства обратились к науке, был их интерес к работе органов речи как инструменту для артикуляции, а также и к сопутствующим речи жестам и телодвижениям. Такое обращение к вопросам телесного воплощения (embodiment), по их мнению, открывало пути для осмысления материальной субстанции экспрессии, ее физического проводника (medium). Такой подход к эстетике – желание погрузиться в базовые механизмы работы вербального искусства – заставил литературоведов и театроведов искать ответы за пределами собственной дисциплины и обратиться к попыткам физиологов объяснить то, как тело и мозг работают при создании и восприятии значащих звуков.

Тем не менее исследователи устного творчества и поэтической декламации понимали возможности науки очень по-разному. Среди работников Института были те, кто разделял радикальные идеи Луначарского, граничившие с физиологическим детерминизмом, полагавшие, что ключ к пониманию работы художественного выражения находится во врожденных и выработанных телесных механизмах. Такой взгляд часто предполагал, что, проштудировав мастерство артикуляции с точки зрения физиологии и исправив его в соответствии с установленными нормами, человек придет к более здоровой, честной и ясной коммуникации, осмысляемой как благо для утопического общества будущего. Однако были среди институтских сотрудников также и те, кто не разделял эту точку зрения. Нередко профессиональная этика членов Института заставляла их сомневаться в том, что такой план вообще реализуем. Они предпочитали оставить грандиозные начинания идеологическому олимпу и сконцентрироваться на более скромных научных задачах с четко поставленными целями и методами. Такие исследователи отдавали себе отчет о методологических тупиках, к которым может привести некритическое принятие психофизиологического подхода. Одним из таких потенциальных тупиков был подспудный универсализм психофизиологического подхода к искусству речи: упор на «биоэмоциональные основы эстетики» входил в противоречие с очевидным наличием разных стилей исполнения у конкретных чтецов, актеров, ораторов, не говоря о доминирующих стилях разных культур и исторических эпох. Еще одна, даже более фундаментальная проблема, не дававшая исследователям сценического мастерства полностью принять психофизиологический курс, состояла в том, что они прекрасно понимали: искусство отличается от натуры. Проще говоря, они чувствовали, что, сводя сценическое представление к биологическим законам эмоциональной экспрессии (если таковые действительно существуют), они тем самым лишали это действо его перформативной основы, акта игры.

Далее в этой главе нам предстоит рассмотреть подробнее, каким образом члены института представляли себе достоинства и недостатки научного подхода к изучению речевой экспрессии. Я сосредоточусь на формалистах, связанных с этой организацией, филологах Борисе Эйхенбауме и Сергее Бернштейне234, предлагающих комплексный подход к изучению декламации стиха. Их исследования конца 1910‑х – начала 1920‑х годов сфокусированы на акустическом и артикуляционном аспектах лирического стиха, его ритме, мелодике и интонации. Стоя на позициях формализма (и Эйхенбаум, и Бернштейн были участниками ОПОЯЗа), литературоведы не раздели идеи Луначарского об универсальных «биоэмоциональных» закономерностях, присущих идеальным артистическим выступлениям. ОПОЯЗ выдвинул на первый план концепцию «остранения», а также идею автономии и герметичности искусства, отказываясь от упрощенного понимания авторского выражения. Отказываясь судить о стихотворении как о закодированном отображении чувств автора, опоязовцы сосредоточились в первую очередь на композиционной и стилистической структуре произведения, то есть, собственно, на форме, прослеживая ее связь либо отрыв от предыдущих литературных традиций. Такой «антиэкспрессионистский» уклон в течение долгого времени служил визитной карточкой формализма для историков и комментаторов, изучавших это направление в литературоведении на протяжении XX века235. Но несмотря на то, что «антиэкспрессионистские» высказывания были основой формалистских текстов, я бы хотела внести некоторые поправки в господствующую точку зрения на их теоретическое наследие. Будучи филологами, опоязовцы были удивительно восприимчивы к тому, что можно назвать переживанием формы. Безусловно, их подход к анализу поэзии был направлен на то, чтобы определить «объективные» критерии различных стилей и их эстетического восприятия, чтобы продвинуться дальше литературных критиков, основывавшихся на ненаучных субъективных впечатлениях236.