Полная версия

Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 4

Шли ожесточённые бои на всём советско-германском фронте.

Фашисты рассчитывали войну закончить молниеносно, но встретив упорное сопротивление, несли огромные потери, «блицкрига» не получалось. На некоторых участках наступление было приостановлено. Основные силы они бросили на северо-западное направление, на захват Ленинграда. Их численное преимущество в пехоте было в полтора раза, в танках – в два раза, а на Кингисептском направлении танков было больше в пятнадцать раз.

Гитлер отдал приказ захватить Ленинград, стереть его с лица земли, истребить всё население города. Основной расчёт был на авиацию. В воздух поднималось 1614 самолётов. Нашими лётчиками и войсками ПВО было сбито 232 самолёта. В город прорвалось только 28 бомбардировщиков.

Десятого июля на Карельском перешейке наступала стотысячная армия финнов. Они вышли к реке Свирь, но форсировать её им не удалось. Захватили город Петрозаводск. Сражение шло сорок пять дней. Их наступление было приостановлено, фронт стабилизировался.

Основные бои шли на Лужском направлении с численным превосходством врага в три раза.

Двадцатого августа гитлеровцы заняли железнодорожную станцию Чудово. Связь с Москвой по Октябрьской железной дороге была прервана. Ленинград оказался в окружении полукольцом фашистов.

В этот критический момент собрался партийный актив Ленинграда в Смольном.

Было принято решение, направленное на превращение города в неприступную крепость. Коммунисты дали клятву, что нога фашиста не ступит на священные улицы города.

Обратились с воззванием ко всем трудящимся города:

«…Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду…

Но не бывать этому! Ленинград – колыбель пролетарской революции, мощный промышленный и культурный центр нашей страны – никогда не был и не будет в руках врагов… Встанем, как один, на защиту своего города, своих очагов, своих семей, своей чести и свободы! Выполним наш священный долг советских патриотов».

Воззвание подписали: главнокомандующий войсками Северо-Западного направления Маршал Советского Союза К.Е.Ворошилов, секретарь областного и городского комитетов партии А.А.Жданов и председатель исполкома Ленинградского Совета депутатов трудящихся П.С.Попков.

Прочитав это воззвание, воины обещали матери – Родине быть твёрдыми, бесстрашными, отважными, а трудящиеся города – крепить трудовую дисциплину, увеличивать выпуск вооружения и боеприпасов, пополнять ряды народного ополчения.

В августе стояла необычная для Ленинграда жара. Там, где ступала вражеская нога, горели города, сёла, несжатый хлеб и лесные массивы. Шли по дорогам беженцы, а с воздуха их расстреливали фашисты. Линия фронта приближалась к Ленинграду. Наши войска мужественно оборонялись, но под натиском превосходящих и вооружённых по последнему слову военной техники фашистов были вынуждены с горечью отходить.

На участке Копорья враги прорвались между Стрельной и Урицком, выйдя к Финскому заливу. В районе Ораниенбаума их остановили моряки с фортов «Красная Горка» и «Серая Лошадь», а так же береговая артиллерия Балтийского флота. Этот участок фронта оставался в наших руках до дня победы. Овладев станцией Чудово, враги устремились на захват Ленинграда, одновременно двинулись к Волхову и станции Мга. Двадцать девятого августа захватили Колпино. Считанные километры оставались до Ленинграда. В трудную минуту встали на защиту города войска народного ополчения и рабочие Ижорского завода. Яростными атаками они выбили немцев из нескольких населённых пунктов, освободили Красный Бор. Целый месяц они сдерживали натиск врага днём и ночью. Вражеские танки уничтожались всеми доступными средствами, и артиллерией и бутылками с горючей смесью, стрелковые части переходили врукопашную. Каждый наш боец сражался за десятерых, даже раненые не уходили с поля боя. Их героические усилия увенчались успехом. Обескровленный враг перешёл к обороне.

В районе станции Мга шесть дней шли упорные бои. Кровью истекали наши воины. Ценою больших потерь немцы заняли крепость Шлиссельбург. Ленинград оказался блокированным с суши. С выходом фашистов к Колпино и Шлиссельбургу, а финнов к реке Сестра на Карельском перешейке, они поставили Ленинград в критическое положение.

Город стал упорно готовиться к уличным боям. Строились усиленные баррикады, способные выдержать огонь и разрушение танками и артиллерией. Укрепления строили из брони, железобетона, из каменной и кирпичной кладки. В канализационных смотровых колодцах оборудовались точки засад истребителей танков.

Балтийскому флоту грозила смертельная опасность оказаться в руках врага. Верховный Главнокомандующий Сталин послал телеграмму о заминировании и уничтожении кораблей, если не будет другого выхода.

В угаре побед фашисты зверели. Для устрашения ленинградцев, чтобы сломить веру в победу, было брошено огромное количество авиации.

В честь «предстоящей победы» они готовились провести военный парад на Дворцовой площади, в гостинице «Астория» – грандиозный банкет. Каждому немецкому офицеру был обещан дом в Ленинграде, а солдату – квартиру.

С четвёртого сентября немцы стали обстреливать улицы города дальнобойной артиллерией.

Восьмого сентября был массовый налёт на Ленинград. От фугасных и зажигательных бомб рушились дома, горели деревянные хранилища Бадаевских продовольственных складов. Пять часов боролись пожарники и части МПВО с огнём. На последний штурм фашисты бросили двадцать свежих дивизий. Фронт растянулся почти на четыреста километров от Капорского залива до Ладожского озера.

Девятого сентября они пытались захватить Красногвардейск. Четыре дня шли бои, но прорваться к Ленинграду они не смогли.

После провала наступления они решили обойти город с юго-запада и севера, захватить Урицк, Красное село, город Пушкин. Нашими войсками принимались срочные меры. В подкрепление были брошены только что сформированные части и подразделения Народного ополчения. Сражались они героически, но не имели боевого опыта, не хватало орудий, пулемётов и даже винтовок. Они были вынуждены отходить. Фашисты вышли к Пулковскому оборонительному рубежу. Линия фронта вплотную приблизилась к Ленинграду.

Чтобы остановить врага, требовалась непреклонная воля, моральное и физическое напряжение сил защитников, огромный авторитет руководителя и его полководческий талант. Ставка ВГК посылает командующим Ленинградским фронтом генерала армии Г.К.Жукова. Он был в то время заместителем Верховного Главнокомандующего. Генерал Жуков собрал видных деятелей: А.А.Жданова, А.А.Кузнецова, адмирала флота И.С.Исакова, командующих и начальников родов войск и служб фронта. Всю ночь с десятого на одиннадцатое сентября обсуждались дополнительные меры по мобилизации всех сил и средств на оборону Ленинграда. Войсками 4-й армии, которая прикрывала южные подступы к городу, стал командовать опытный и волевой генерал И.И.Федюнинский.

Гитлеровцы предпринимали яростные атаки, чтобы прорваться к Ленинграду, но защитники свято выполняли приказ Военного совета фронта: «Ни шагу назад!» и выстояли. Они как бы вросли в землю, политую кровью их отцов в годы Гражданской войны. На Пулковских высотах громили врага орудия войсковой артиллерии, орудия кораблей и фортов, железнодорожных батарей, а так же орудия, снятые с легендарного крейсера «Аврора». Стойкая оборона с энергичными контратаками и контрударами обескровили врага, вынудили его отказаться от штурма Ленинграда и перейти к длительной осаде. Враги прошли семьсот километров по нашей земле, но преодолеть последние пять – шесть километров они так и не смогли.

Важную роль в защите Ленинграда с моря сыграла героическая оборона Моонзундских островов, полуострова Ханко, военно-морской базы Таллина, Ораниенбаумского плацдарма и Кронштадта. Вражеское тотальное наступление захлебнулось, но положение в городе было тяжёлым. Началась блокада. (Данные из Энциклопедии Отечественной войны 1985 года, стр. 402).

Далеко за полночь на командном аэродроме Ленинграда ожидали прилёта транспортных самолётов с острова Даго. Оперативному дежурному аэродрома было известно, что пассажирами на этих самолётах были раненные бойцы и командиры, семьи военнослужащих и часть личного состава 12-й КОИАЭ.

Было известно, что полёт совершался в труднейших условиях, и поэтому самолётов ждали с волнением. Расстояние около четырёхсот километров надо было преодолеть на предельно малой высоте, только ночью и с потушенными аэронавигационными огнями. Всё было рассчитано на маскировку от вражеских самолётов и зениток.

Пролетая над сушей, занятой врагом, они были обстреляны зенитками. Раненые смотрели в иллюминаторы и видели, как вокруг самолёта рвались снаряды. Даже монотонный гул двигателей и поздний час не могли усыпить их, нервы были напряжены до предела. Все почувствовали облегчение, когда самолёт стал идти на снижение. Как только он коснулся грунта и немного пробежал, сразу же выключили освещение. Всюду был мрак, соблюдалась строжайшая светомаскировка. Пассажиры выходили из самолёта в непроглядную тьму. Только в небо, будто острые кинжалы, вонзались лучи прожекторов. Они искали вражеских бомбардировщиков.

Над тёмным городом, будто вымершим, висели на парашютах фашистские осветительные бомбы, чтобы можно было вести прицельное бомбометание. В воздухе был сплошной гул самолётов наших и вражеских, рвались зенитные снаряды, раздавались оглушительные взрывы бомб. Вот куда прилетели раненые и все остальные пассажиры с острова Даго.

– Мы уже привыкли к этому, – сказал техник Д.П.Богомолов, – а вот каково ленинградцам?

– Детей жалко, – сказал Егор.

Со стоянки самолёта, куда он зарулил, все пошли в тёмное помещение. Холодный ветер пронизывал легкоодетых, женщины и дети ускорили шаг. Подошли к помещению, открыли дверь, увидели светомаскировку на окнах.

– Мама, здесь холоднее, чем на Даго, – послышался детский голосок.

– Потерпи, доченька, надо всё пережить, – ответила мать в утешение.

За группой из 12-й КОИАЭ пришла автомашина и увезла в Приютино.

12-я краснознамённая набирала силы

На второй день после прилёта с Даго техники 12-й КОИАЭ направились на аэродром Угловая. Там их ожидала та же задача: обслуживать самолёты и готовить к боевому вылету. Самолёты И-16 стояли замаскированными по окраине лётного поля. Заместитель инженера 12-й КОИАЭ воентехник С.И.Филимонов распределил всех техников по числу самолётов.

Дело привычное, техники, не трогая маскировку, сняли чехлы и капоты и стали осматривать и устранять мелкие неисправности. Их оказалось немного. Послышалась работа двигателей, техники прислушивались к ритмичности, как врачи слушают пульс своих пациентов.

Вскоре пришли лётчики этих самолётов. К Егору подошёл лейтенант, протянул руку и назвал свою фамилию:

– Петров Алексей.

– Буранов Егор, – ответил Егор, пожимая протянутую руку, – надеюсь, не обидитесь, если буду вас звать по имени?

– Конечно, нет.

– Алексей, вчера мы прибыли с острова Даго, не успели узнать обстановку, не трудно будет познакомить меня с положением в Ленинграде?

– Время пока есть. Идут ожесточённые бои на всех участках. Наши воины оказывают фашистам яростное сопротивление. Численное превосходство на стороне фашистов. Они заняли город Чудово и перерезали железную дорогу, соединяющую Ленинград с Москвой. Но им не удалось прорваться сходу в Ленинград, хотя подошли вплотную. Это было двадцатого августа, а тридцатого августа они прорвались к станции Мга и перерезали последнюю железную дорогу, соединяющую нас с Москвой. Артобстрелы города начались с четвёртого сентября. Восьмого сентября немцы захватили Шлиссельбург. Прекратилось сухопутное сообщение с Большой Землёй. Запасы продовольствия не велики, нам, лётчикам, сообщили, что не более чем на полтора месяца. В городе введена карточная система. С первого октября рабочие стали получать хлеба по 400 грамм. Нам поставлена задача охраны грузовых самолётов Ли-2, которые будут доставлять продовольствие в Ленинград, производить эвакуацию заводов и гражданского населения.

В этот день лейтенант Петров сделал три боевых вылета. Полёты продолжались каждый день по нескольку раз. После войны стало известно, что Ленинградский обком партии ставил строжайшую задачу довести ежесуточную норму переброски продуктов по воздуху в Ленинград до 150 тонн. И это было выполнимо.

Истребители И-16 часто меняли место нахождения, были и на аэродроме Смольном, расположенном недалеко от станции Ржевка. Комендантский аэродром оставался главным.

Суточная норма продовольствия для технического состава была урезана, после длительного пребывания на воздухе и исполнения ответственных работ на материальной части самолётов, голод резко давал себя знать.

Шёл второй месяц осени. Утренние заморозки серебрились инеем на промёрзшей земле и ветках деревьев. Надо бы технический состав переодеть в тёплые куртки и шапки, но старший лейтенант А.Н.Панин не мог их получить на интендантских складах, возможно, там их не было. А техникам предстояло каждый день с утра до позднего вечера находиться возле самолётов и готовить их к боевым вылетам. Каждый день они приходили на аэродром и уходили пешком из Приютина на Угловую, и от сумерек до сумерек готовили самолёты к боевым вылетам. Машины не ходили, экономился бензин.

Придумали подкладывать газеты под хлопчатобумажные комбинезоны, это в какой-то степени задерживало тепло хотя бы возле спины. Срыва полётов по вине технического состава не было.

Однажды Егор со своим мотористом шли ночью до аэродрома, говорили мало.

– Где теперь наши лётчики 12-й КОИАЭ? – спросил Складаный.

– Говорят, в деревне Богослово, переучиваются летать на новых самолётах.

– Их же осталось мало в живых.

– Прибыло из училищ новое пополнение.

На этом их разговор прервался, наверное, каждый вспомнил бои на Эзеле, победы и неудачи. А может, обдумывали, с чего начать свой трудовой день. Поздно вечером авиатехники возвратились в общежитие. Мерцала коптилка, сделанная из гильзы снаряда. Койки Егора и Бориса Безрукова стояли рядом.

– Боря, а всё-таки «Чайки» лучше, чем И-16, – сказал Егор.

– Новой модели И-16 не хуже «Чаек», а может быть и лучше, но мы обслуживаем старой конструкции, вроде И-16 бис.

– Я скучаю по «Чайке», будто она улетела навсегда.

– Получим новые, не хуже «Чаек», – ответил Борис.

Дверь резко открылась, и в общежитие вошёл возбуждённый инженер эскадрильи Борис Акимович Срыбник.

– Есть новости, – сказал Срыбник, едва переступив порог, – будем эксплуатировать временно И-16 и одновременно изучать новый самолёт ЛаГГ-3.

– А как это получится? – спросил Филимонов, – там же будем допоздна, а когда заниматься изучением?

– Самолётов И-16 мало. Будем заниматься и обслуживать по очереди. Всех разобьем на две группы, одна занимается – другая на эксплуатации, будем чередовать.

– Но ведь это будет в нарушение «Наставления по эксплуатации самолётов», – возразили техники.

– У нас техники с большим опытом, и я за них ручаюсь, – сказал Срыбник таким тоном, что стало ясно, возражений он не принимает.

– Трудновато будет, – сказал Егор, – но справиться можно.

На второй день всё было так, как принял решение инженер.

Новый самолёт, истребитель ЛаГГ-3, был с мотором водяного охлаждения, который резко отличался от мотора воздушного охлаждения М-62. Истребитель-моноплан смешанной конструкции, названный по фамилиям главных конструкторов Лавочкина С.А., Горбунова В.П. и Гудкова М.И. с повышенной скоростью 455 км/час и усовершенствованным вооружением. В серийном выпуске он был дёшев. Строительным материалом фюзеляжа и крыльев была фанера и бруски дерева, пропитанные смолой. Немцы узнали об этом и прозвали наш новый самолёт «рус-фанер».

Занятия по изучению проходили оживлённо и с большим вниманием. Преподавателем прислали воентехника М.А.Куприянова, который проходил стажировку на заводе. Чтобы занятия проходили интереснее, Срыбник придумал проводить технические конференции. Для этого он распределил весь учебный материал по докладам и дал время на подготовку докладчикам. Егору, как опытному преподавателю, он дал самую сложную тему: «Карбюрация и система нагнетания рабочей смеси». Немного проще тему, «Зажигание», он поручил воентехнику Н.И.Волосевичу. На подготовку отведена неделя, заниматься возле «секретной части», и только вечером. Дальше секретной части выносить описания не разрешалось. Для проведения конференции выбрали нелётную погоду.

Егор беспокоился за Николая Волосевича, как он справится с такой трудной для него задачей. В авиационных школах Николай не учился, перед войной ему присвоили звание младшего воентехника, готовился экстерном. В 1938 году он приехал в Липово к брату Ивану, лётчику-истребителю. Ему понравилось, и он остался на сверхсрочную, работал мотористом, потом повысили на механика. Немного сутуловатый, со светлыми волосами и неторопливой походкой, он был похож на своего брата Ивана настойчивостью и упорством. Закончив Грозненское горнопромышленное ФЗУ, работал бурильщиком нефтепромысла, затем служил срочную службу в бронетанковых войсках. Об авиации слышал только от брата. К обязанностям воентехника относился со всей ответственностью и трудолюбием. Вот финал его настойчивости и терпения: на конференции он преподнёс материал наравне с опытными техниками. В октябре Николай Волосевич получил страшное известие – 29 сентября 1941 года оборвалась жизнь самого близкого, самого любимого человека, старшего брата, Героя Советского Союза, заместителя командира 11-го истребительного полка капитана Ивана Ивановича Волосевича.

Воентехник 12-й КОИАЭ

Николай Иванович Волосевич. 1944 г.

Это известие надломило Николая, он очень переживал, ни с кем не мог разговаривать, перед глазами постоянно был брат, не верилось в его гибель. Он вспоминал рассказы матери о их жизни в селе Тахны-Картуз Березовского района Гродненской области.

В 1914 году началась Первая Мировая война с Германией, и в этот же год Белоруссию постигло стихийное бедствие – невиданная засуха. Люди покидали целыми сёлами свои жилища и уходили вглубь страны, чтобы не умереть с голоду. Перед глазами Николая встали родные места, пыльные дороги, и по ним шли лошадиные повозки, гружённые домашним скарбом и детьми. За повозками шли взрослые члены семьи. Шли молча, угрюмо. Рядом с матерью шла молодая женщина и, чтобы нарушить это мучительное безмолвие, спросила:

– Сколько лет вашим хлопчикам?

– Васеньку Бог дал в 1905 году, – ответила мать тихим, мягким голосом, – Ванюшку в 1909, а Коленьку – в 1912-м.

Герой Советского Союза комиссар 13-й КОИАЭ, капитан Иван Иванович Волосевич.1940 г

На этом разговор закончился. Больше всего мучений доставалось им, женщинам. Голодные дети просили есть, надо было всё время думать, как их накормить.

Дошли до Кубани и остановились на постоянное место жительства. Нелегко было обживаться на новом месте, пришлось идти батрачить у богачей. Жизнь того времени протекала бурно, стремительно. Военные действия на фронтах Первой мировой, Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война, и в этом круговороте оказались дети. Своим пытливым умом они жадно впитывали всё окружающее.

В 1920-м году семью Волосевичей постигло неутешное горе – умерла Соломея Тимофеевна, мать троих детей. Васе было 15 лет, Ивану – 11, а Коле – 8 лет. Горько оплакивал Иван Дорофеевич потерю своей верной подруги жизни, с которой делил горе и радость. Теперь одному надо было воспитывать троих детей. Умные дети в семье не помеха, сыновья стали помогать отцу зарабатывать средства на существование. Вася пошёл работать на завод учеником токаря, Ваня и Коля нанялись в подпаски к сельскому пастуху. В школе учились прилежно, от отца брали пример честности, прилежности, настойчивости. Когда Ваня подрос и набрался силёнок, пошёл работать столяром. Молодая Советская республика заботилась о судьбах молодёжи, которая стремилась к знаниям. Для них были открыты двери рабфаков – рабочих факультетов. Василий и Иван пошли туда учиться и успешно закончили. Рано познав голод и холод, ребята учились старательно. Жизнь заставляла думать о существовании на свои заработанные средства, а это немало для выработки жизненной позиции. После окончания рабфака они пошли учиться дальше, Василий в Рыбинский авиационный институт, а Иван – в геологоразведочный. Большая общественная комсомольская работа, интересные лекции заполнили всю сознательную жизнь молодых ребят. В геологоразведочном институте двадцатилетнего студента Ивана Волосевича приняли в ряды Коммунистической партии. Но, окончив институт, Ивану не пришлось работать геологом, по зову партии его направили учиться в первую военную школу пилотов, которая находилась на Каче, возле Севастополя в Крыму.

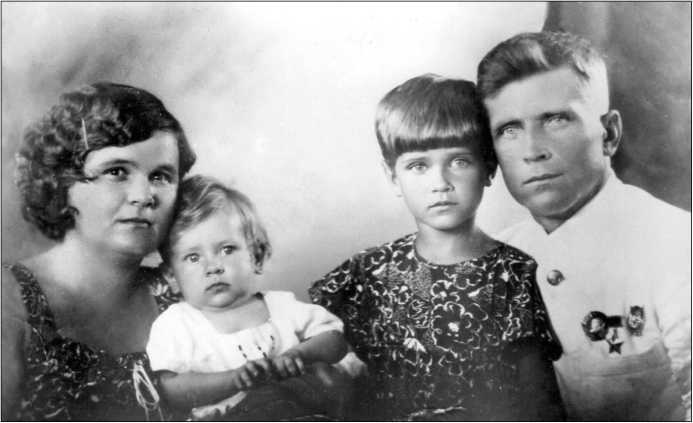

Кто не мечтал в ту пору стать лётчиком! Стремительная, прекрасная вольная жизнь влекла парить в небесных просторах любимой Родины. Иван отдаёт все свои силы и способности лётному делу. После окончания лётной школы Ивана Волосевича направили служить в авиацию Черноморского флота. Почувствовав себя настоящим лётчиком, он продолжал совершенствовать своё боевое мастерство, настойчиво отрабатывать все элементы программы. Способного пилота заметили, его собранность и волю, умение вести за собой. Ивана повысили в должности до старшего пилота, а затем до командира звена. В 1937 году его перевели служить в авиацию Краснознамённого Балтийского флота. Он прибыл в Липово в 12-й КОИАЭ на должность командира отряда, а вскоре стал заместителем командира эскадрильи. Своей скромностью трудолюбием и отвагой он заслужил уважение всего личного состава. Перед финскими событиями его перевели служить комиссаром 13-й отдельной истребительной авиаэскадрильи, которая базировалась в Купле. На должности комиссара раскрылись все его прекрасные душевные качества. Он буквально вкладывал душу в обучение лётному делу и сам продолжал выполнять учебные полёты наравне со всеми лётчиками, подавая собственный пример. Его беседы с личным составом были нравоучительны и полезны, молодым помогали познать жизнь. Служебные обязанности были у него не первом месте, но он находил время и для семьи, нежно заботился о детях. Его жена Анна Егоровна всегда с теплотой говорила о нём своим подругам:

– С Ваней мы живём дружно. В доме у нас всегда тихо и спокойно, он всегда уходит на работу бодрым и весёлым. Но он во всём строг и справедлив, поблажек не делает ни себе, ни другим.

Вместе с командиром 13-й ОИАЭ майором Г.П.Губановым они вывели эскадрилью в число передовых.

В Финскую компанию полёты на боевое задание проходили двумя группами. Первую вёл командир АЭ майор Губанов, вторую – комиссар И.И.Волосевич. Много было побед на их счету.

Герой Советского Союза Иван Иванович Волосевич, Его жена Анна Егоровна, дети Юра и Луиза. 1940 г.

В один боевой день вылетела на боевое задание группа Волосевича в составе лётчиков: Волосевич, Войтенко, Якушев, Потапов, Лукьянов, Евсеев, Князев. На высоте 3500 метров завязался бой с финскими лётчиками. Иван Волосевич принял бой и в первую же минуту, сблизившись на пятидесятиметровую дистанцию, в упор расстрелял головной самолёт противника. Тот вспыхнул и рухнул на землю. Отважный пример комиссара воодушевил лётчиков. Второй самолёт противника сбил Войтенко, третий – Евсеев. Остальные пытались уйти от преследования, но групповой огонь краснозвёздных истребителей преградил им путь. Это данные из Центрального Гос. архива ВМФ, ф.1549, оп.1, д.188, лл.68–69. И таких эпизодов боевой жизни было много.

За боевые успехи отважного комиссара И.И.Волосевича награждают орденом «Красного Знамени».

После окончания финской компании стали отмечать боевые подвиги награждением. 13-ю ОИАЭ наградили орденом «Красного Знамени», майору Г.П.Губанову и комиссару И.И.Волосевичу присвоили высокое звание Героя Советского Союза с одновременным вручением ордена Ленина. Остальные лётчики были награждены орденом «Красного Знамени», а технический состав – медалями. После заключения мира с Финляндией, И.И.Волосевича перевели служить на Краснознамённый Черноморский флот, на должность заместителя командира 11-го авиаполка. Он продолжал летать на боевые задания вместе со всеми лётчиками.

Комиссар И.И.Волосевич лично водил в бой с фашистами подчиненных лётчиков. По-другому он не мог, в слишком большой опасности был народ, само существование Советского государства, социалистического строя, которое ему дало возможность чувствовать себя человеком. Чувство долга заставляло направить все силы на главное – выдержать удары, а затем сокрушить озверелого врага, который приносит столько горя.