Полная версия:

Нейрореабилитация. Часть 2

И. п.: лежа на спине. Паретичная нога в корригированном положении, паретичная рука вдоль туловища. Активное разгибание предплечья здоровой руки, 8—10 раз, темп средний, амплитуда полная.

И. п.: лежа на спине. Плечо паретичной руки отведено, лежит на подушке, рука пассивно согнута в локтевом суставе под тупым углом, пальцы выпрямлены, I палец отведен. Активное разгибание предплечья паретичной руки с помощью методиста, 5—6 раз, темп медленный. Движения по максимально возможной амплитуде. Возвращение в и. п. осуществляется пассивно.

И. п.: сидя на краю постели, ноги согнуты под углом 90°– на полу, руки на коленях. Сгибание и разгибание здоровой руки в локтевом суставе. 8—12 раз. Полное дыхание. Упражнение выполнять без напряжения.

И. п.: то же, руки отведены от туловища на 60—90°, предплечья в среднем положении. Паретичная нога на валике под коленном высотой 20 см. Здоровую руку повернуть ладонью вверх – вдох, ладонью вниз – выдох. 4—6 раз. Дыхание не задерживать.

И. п.: лежа на спине. Руки в замке, поднять руки вверх вывернуть ладони на руку; вернуться в ИП 8—10 раз.

И. п.: то же. Локти в упоре на полу (кушетке) предплечье перпендикулярно полу: «бокс» поочередно выпрямляем руки вперед 10—12 раз каждой рукой.

И. п.: то же. Кисти к плечам поочередно (одновременно) отводить локти в сторону (вперед) 8—10 раз.

И. п.: то же. В руках гимнастическая палка руки внизу держать узким хватом сверху. Поднимать руки вверх и возвращаться в и. п. Локти прямые. 8—10 раз.

И. п.: то же. В руках гимнастическая палка руки внизу держать широким хватом сверху. Поднимать руки вверх и возвращаться в и. п. Локти прямые. 8—10 раз.

И. п.: то же. Руки вытянуты вперед, держим палку за середину узким хватом сверху. Закручиваем палку по и против часовой стрелки.

И. п.: то же. Руки вытянуты вперед, держим палку за середину широким хватом сверху. Закручиваем палку по и против часовой стрелки.

И. п.: то же. Локти в упоре на полу предплечье перпендикулярно полу в руках палка средним хватом сверху выпрямляем локти, вытягиваем руки вперед, вернуться в и. п. 8—10 раз.

И. п.: то же. Руки вытянуты вперед, держим палку средним хватом сверху, тянуться вперед то левым, то правым плечом. 10—12 раз.

И. п.: то же. Руки внизу держим палку средним хватом сгибать и разгибать предплечье по 10—12 раз разным хватом (сверху и снизу).

И. п.: то же. «Велосипед» вперед и назад держим палку средним хватом.

И. п.: то же. Руки в стороны ладони вверх, ноги прямые стопы шире плеч. Поочередно тянемся правой ладошкой к левой и наоборот.

И. п.: то же. Держим палку широким хватом «гребля» вперед и назад.

И. п.: то же. Руки вдоль туловища, повороты ладоней вверх и вниз

одновременно и попеременно.

И. п.: то же. Сжимать и разжимать кулаки одновременно и попеременно

И. п.: то же. Развести все пальцы и соединить, отводить поочередно каждый палец.

И. п.: то же. «Колечки» и «щелчки» каждым пальцем.

И. п.: то же. Руки вдоль туловища ладони вниз; поднимаем кисти одновременно и попеременно.

И. п.: то же. Руки вдоль туловища ладони вниз правую кисть кладем на левое плечо, поочередно каждой рукой.

И. п.: то же. Руки в замке за головой соединяем локти и разводим в стороны 10—14 раз.

И. п.: сидя. Прокручивание палки от себя (хват сверху), к себе (хват снизу).

И. п.: то же. «Пропеллер» – вращение палки, взяв ее за середину.

И. п.: то же. Взять палку вертикально: перехваты палки кистью, перебирая пальцами.

И. п.: то же. Катать палку по коленям ладонью и ребром ладони.

И. п.: то же. Одновременное вращение кистей и стоп.

И. п.: то же. Попеременно сгибать руки в локтевых суставах.

И. п.: то же. Отвести в сторону руку и ногу (одноименные и разноименные).

И. п.: то же. Кисти в замке на груди, выпрямить руки, ладони от себя.

И. п.: то же. Кисти в замке, велосипедное движение руками вперед—назад.

ЛФК комплекс упражнений, направленных на развитие мышечной силы (при грубом парезе).

И. п.: лежа на спине, рука согнута в локтевом суставе, предплечью придают вертикальное положение. Разогнуть (выпрямить кисть и пальцы так, чтобы они с предплечьем составляли 180o). Придерживая паретичную руку за предплечье, пациента просят удержать кисть и пальцы в этом разогнутом положении (задача: тренировка сгибателей предплечья в изометрическом режиме).

И. п.: лежа на спине, рука разогнута в локтевом суставе, предплечью придают вертикальное положение. Фиксируя плечо пациента, его просят удержать руку в поднятом положении. Для этого он должен напрячь разгибатели предплечья (задача: тренировка разгибателей предплечья в изометрическом режиме).

И. п.: лежа на здоровом боку, паретичную руку поднимают вверх и сгибают под углом 90°. Поддерживая предплечье, просят больного удерживать руку в таком положении (задача: тренировка отводящих мышц плеча в изометрическом режиме).

И. п.: сидя, паретичная рука поддерживается гамачком или помещается на мяч. Пациент в данном облегченном положении осуществляет отведение или приведение плеча, сгибание и разгибание предплечья, разгибание кисти.

ЛФК комплекс упражнений, направленных на развитие мышечной силы (при умеренно выраженном парезе).

И. п.: лежа на спине, в руках у пациента отягощение. Руки вдоль тела. Руки через стороны поднять вверх, через перед опустить вниз.

И. п.: то же. Руки в стороны и соединить перед грудью.

И. п.: то же. Одна рука вверху другая внизу. Одновременная смена рук.

И. п.: то же. Руки вытянуты вперед—вниз под углом 45°. «Ножницы» руками.

ЛФК комплекс упражнений на тренировку тонких движений в кисти

И. п.: сидя, пораженная рука лежит на поверхности стола: отведение I пальца в сторону, попеременное разведение пальцев, разгибание пальцев, постукивание пальцами о поверхность стола, разгибание ногтевых фаланг с разведением и приведением пальцев. Упражнения выполняют с помощью здоровой руки (под контролем зрения).

И. п.: то же. Разминание кисти пораженной руки на каталке. Правой рукой методист распрямляет пальцы кисти больного, левой нажимает на ее тыльную поверхность, придавливая ладонь к поверхности каталки, производит равномерное медленное прокатывание и тем самым разминает кисть. Для закрепления навыка выравнивания по прямой вертикальной линии плеча и предплечья в И. п. стоя у стола больной опирается на его поверхность ладонью пораженной руки, здоровой кистью он распрямляет пораженную кисть, отводит I и V пальцы в сторону, самостоятельно или с помощью разгибает руку в локтевом суставе.

И. п.: сидя за столом. Растереть ладонь о ладонь.

И. п.: то же. Сжать—разжать пальцы.

И. п.: то же. Собрать пальцы в щепотку, развести как можно шире.

И. п.: то же. Противопоставление большого пальца остальным.

И. п.: то же. Большим пальцем коснуться основания каждого.

И. п.: то же. Каждым пальцем коснуться основания большого.

И. п.: то же. Пофаланговое сгибание—разгибание пальцев (в каждом суставе).

И. п.: то же. Зажав нижний и сустав сгибание—разгибание верхнего сустава пальца.

И. п.: то же. «Игра на пианино».

И. п.: то же. Ладонь к ладони: с сопротивлением сгибание пальцев вправо—влево.

И. п.: то же. Ладонь к ладони: с сопротивлением собрать пальцы в щепотку и развести как можно шире.

И. п.: то же. Кисть на столе: поочередное поднимание каждого пальца, всех пальцев.

И. п.: то же. Кисть на столе: круговые движения каждым пальцем.

И. п.: то же. Пальцы в замок: выпрямить руки вперед, разворачивая пальцы наружу.

И. п.: то же. Пальцы в замок: круговые движения кистями.

И. п.: то же. Кисти на столе: поднять кисти, опустить одновременно и попеременно.

И. п.: то же. Пальцы в замок: выпрямление пальцев.

И. п.: то же. Кисти на столе: сгребание—разгребание.

И. п.: то же. Кисти на столе: развернут кисти ладонями кверху, большим пальцем коснуться поверхности стола.

И. п.: то же. Кисть на краю стола: поднять—опустить кисть, круговые движения.

И. п.: то же. Противопоставлять большой палец правой и левой кисти всем другим левой и правой кисти и перебирать пальцами с максимальной скоростью.

И. п.: то же, с использованием резиновых, поролоновых и колючих мячей, различного диаметра. Катать мяч по столу.

И. п.: то же, с использованием резиновых, поролоновых и колючих мячей, различного диаметра. Катать мяч между ладонями.

И. п.: то же, с использованием резиновых, поролоновых и колючих мячей, различного диаметра. Разжимать мяч.

И. п.: сидя на стуле. Сжимать—разжимать кисти в кулак (вместе, попеременно).

И. п.: то же. Ладони вверх—вниз (вместе, попеременно).

И. п.: то же. Кулак—ребро—ладонь.

И. п.: то же. Упражнения для пальцев кисти: «щелчки, щепотка, колечки», противопоставление пальцев.

И. п.: сидя, в руках у пациента мячик—ежик. Катать между ладонями: прямо, по кругу.

И. п.: то же. Катать одной рукой по колену.

И. п.: то же. Передавать мяч из одной руки в другую (переложить, перебрасывать).

И. п.: то же. Перебирать пальцами вперед—назад.

И. п.: то же. Руки опущены, передать мяч над головой.

И. п.: то же. Передавать мяч за спиной и перед собой.

И. п.: то же. Передавать мяч под коленом.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

В Российской Федерации ежегодно регистрируется: 600 тыс. человек с черепно-мозговой травмой. Больные с черепно-мозговой травмой в 95% являются людьми молодого возраста. В структуре общей смертности населения, тяжести последствий и инвалидизации очаговые поражения головного мозга (тяжелые черепно-мозговые травмы, инсульты и др.) занимают одно из первых мест. Смертность после тяжелых черепно-мозговых травм и инсультов составляет около 30—40%. Из оставшихся в живых возвращаются к труду 10—15%, становятся инвалидами 70—80%.

Среди взрослых, перенесших черепно-мозговую травму 70—0% полностью утрачивают трудоспособность и профессиональные навыки, так как более чем у 50% возникают гемипарезы, нарушения высших психических функций, в том числе речи. Принято выделять несколько видов черепно-мозговых травм:

– изолированная (отсутствуют внечерепные повреждения);

– сочетанная (есть внечерепные повреждения);

– комбинированная (повреждения различными факторами—механическим, термическим, лучевым, химическим).

Кроме того разделяют открытые и закрытые черепно-мозговые травмы:

1) открытая черепно-мозговая травма (с повреждением апоневроза и костей черепа): проникающая (с повреждением твердой мозговой оболочки) и непроникающая (без повреждения твердой мозговой оболочки);

2) закрытая черепно-мозговая травма (без повреждения апоневроза и костей черепа).

Выделяют несколько периодов черепно-мозговой травмы:

– острейший период (с момента травмы до стабилизации витальных

показателей);

– острый от 2 до 10 нед;

– промежуточный от 2 до 6 мес;

– отдаленный до 2-х лет.

В зависимости от периода черепно-мозговой травмы существует система упражнений, направленных на восстановление утраченных функций.

В начальном периоде (первые сутки) черепно-мозговой травмы используется лечение положением, пассивная гимнастика.

В раннем периоде со 2-х по 5-е сутки, при стабилизации витальных функций применяют специальные дыхательные упражнения, общее и локальное лечение положением. При благоприятном течении травматической болезни уже в конце раннего периода начинают занятия специальной лечебной гимнастикой. Используют в основном пассивные и полупассивные упражнения. Упражнения выполняются в исходном положении, лежа на спине. При всех видах повреждения головного мозга исключаются упражнения для головы, так как они могут вызвать тошноту, рвоту, головокружение. Большое внимание уделяется дыхательным упражнениям и упражнениям для мелких и средних мышечных групп верхних и нижних конечностей. В комплексы упражнений вначале включаются 5—10 упражнений с минимальным числом повторений (дыхательные по 2—4 раза, остальные по 2—4 раза). Темп их выполнения медленный.

В промежуточном периоде с 5-х по 30-е сутки стойкие поражения мозговых функций приобретают специфические для данной локализации травмы черты. В двигательной сфере это гемипарезы или гемиплегии (в некоторых случаях тетрапарезы), нарушения координации движений, парезы черепных нервов, в психической – астенический синдром, нарушение памяти, другие расстройства высших корковых функций. В этом периоде расширяют программу дыхательных упражнений, продолжают лечение положением, проводят общеукрепляющую и специальную лечебную гимнастику. Дыхательные упражнения носят динамический характер. Расширение программы лечебного дыхания заключается в том, что больной активно принимает необходимые исходные положения и выполняет дыхательные упражнения, обучается диафрагмальному, грудному и смешанному типу дыхания. Также проводят упражнения для головы и туловища (опускание, поднимание, повороты, круговые движения) в исходных положениях лежа и сидя, в минимальной дозировке (1—2 раза). По мере адаптации число повторений увеличивается. После освоения больным совместных движений головой и туловищем назначают изолированные движения одной головой. Они выполняются между общеразвивающими и дыхательными упражнениями, в медленном темпе, по 1—2 раза каждое, с паузами между ними. При появлении неприятных ощущений паузы увеличивают.

Большое внимание уделяют разнообразным по характеру упражнениям в равновесии и на координацию движений, постепенно увеличивая их число и сложность. В основную часть занятий включаются упражнения на внимание, точность, тренировку памяти, ловкость и упражнения в ходьбе (после травматического повреждения головного мозга нередко бывает нарушение походки). При парезах и параличах больные выполняют упражнения с помощью здоровой руки, аппаратов и приспособлений. При спастических параличах пострадавшего обучают самостоятельному расслаблению мышц. Занятия проводятся 3—4 раза в день, продолжительностью по 30—40 мин.

При отсутствии или незначительном проявлении двигательных нарушений, а также при астеническом синдроме в этом периоде можно проводить общеукрепляющий массаж и гимнастические упражнения общеукрепляющего типа, которые дозируют в зависимости от неврологического и соматического состояния больного. Однако наличие сколько-нибудь значительных двигательных расстройств (в основном спастических парезов и атаксий) в сочетании с нарушениями функции равновесия требует применения методов специальной лечебной гимнастики. Вначале они имеют полупассивный характер, то есть выполняются со значительной помощью инструктора, а затем становятся более активными.

В позднем восстановительном периоде – 4—я неделя после тяжелой травмы при полном восстановлении утраченных ранее функций решается задача тренировки всех опорно-двигательных навыков. Продолжают проводить дыхательные упражнения, лечение положением и некоторые пассивные движения. Упражнения выполняются в разных исходных положениях, в разном темпе. Однако все эти методы лишь дополняют активные движения. В занятия включаются упражнения на координацию, с предметами, механотерапию. Прыжки, подскоки и бег разрешаются врачом в каждом случае индивидуально. В III периоде назначается трудотерапия.

Восстановительные мероприятия имеют ряд особенностей. Так, при выполнении дыхательных упражнений не допускается гипервентиляция, которая может провоцировать судорожные приступы и усиливать опасность возникновения поздних эпилептических припадков. При стабилизации кровообращения и ликвороциркуляции значительно увеличивают общую физическую нагрузку. Выявление четкой клинической картины посттравматических нарушений движений, чувствительности и высших корковых функций позволяет применять активные упражнения, направленные на восстановление временно нарушенных функций или на перестройку и компенсацию утраченных функций.

Если продолжить говорить о специальных активных упражнениях в позднем восстановительном периоде, то необходимо отметить, что они должны быть строго дозированными, целенаправленными и адекватными локальному неврологическому статусу. Характер, число и очередность упражнений подбирают для больного строго индивидуально.

При вялых парезах и параличах подобный выбор упражнений облегчается предварительной оценкой мышечной системы больного по общепринятой шестибальной (от 0 до 5) системе.

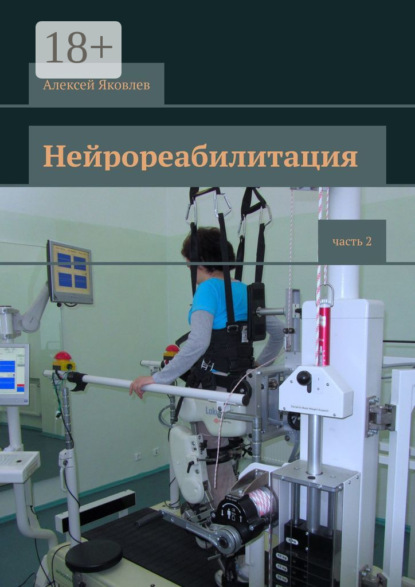

Рисунок 12. Тренировка координации и баланса равновесия на стабилоплатформе

Особенно важны специальные активные упражнения, направленные на дифференцированное овладение всей гаммой мышечной деятельности. Сюда относится обучение минимальным мышечным напряжениям, восстановление умения дозировать мышечное напряжение, скорость движения, амплитуду движения, время переключения и другие физические величины движения. Большое внимание уделяют активному зрительному, проприоцептивному, слуховому и другим видам контроля со стороны больного (рис. 12, 13).

В комплекс упражнений включают также обучение целенаправленным двигательным актам. Каждое действие проводят вначале пассивно, под зрительным контролем больного, затем активно 3—4 раза на здоровой конечности. Далее активное движение выполняют одновременно в обеих конечностях с коррекцией движения в пораженной конечности.

После этого заданное движение совершают только пораженной конечностью. В ряде случаев легче делать движения не одновременно в обеих конечностях, а попеременно – в здоровой и пораженной. Легкие действия чередуют с более сложными. При невозможности выполнить сразу весь двигательный акт, больного обучают отдельным элементам этого действия, затем «связкам» между элементами и всему акту.

Рисунок 13. Стабилометрическая платформа с БОС

В позднем периоде черепно-мозговой травмы большое внимание уделяют предупреждению и устранению непроизвольных содружественных движений (синкинезий), которые часто возникают у больных. Борьбу с этим дефектом ведут с помощью фиксации (пассивной) неработающей конечности, активным волевым противодействием со стороны больного, специальными противосодружественными движениями в разных исходных положениях и, наконец, воссозданием нормальных содружественных движений.

Помимо вышеуказанных упражнений, применяют специальные упражнения для ликвидации нарушений координации движений. К ним относятся тренировка сочетанных действий в различных суставах рук, ног, туловища при выполнении таких важных двигательных актов, как ходьба, повороты на месте и в движении, передвижение по пересеченной плоскости (неровность опоры, спуск и подъем по лестнице, уменьшенная плоскость опоры и т.д.), выполнение бытовых и трудовых целенаправленных действий и др.

Используют упражнения для восстановления и укрепления функций равновесия, специальную вестибулярную гимнастику, тренировку устойчивости к различным «сбивающим» функциям влияния. Вестибулярную гимнастику, рефлекторные упражнения (с использованием нормальных синергий) и специальные упражнения применяют в промежуточном и начале позднего периода. Вестибулярная гимнастика включает в себя глазодвигательные упражнения в сочетании с поворотами и наклонами головы, задания на ориентировку в определении скорости, размеров и направления движущихся предметов. Рефлекторные упражнения строятся на основе содружественного включения различных мышечных групп в определенный двигательный акт. Координаторные упражнения заключаются в тренировке на выполнение одной и той же двигательной задачи различными методами (так называемое увеличение вариативности решения задачи). Вырабатываются такие качества, как точность и меткость.

В резидуальном периоде черепно-мозговой травмы проводятся лечебно-восстановительные мероприятия, начатые в предыдущий период. Кроме того, осуществляется направленная компенсация утраченных двигательных функций с целью обучения необходимым бытовым и трудовым навыкам, самообслуживанию и передвижению, трудовым процессам и тем самым социальной реабилитации больного (рис. 14).

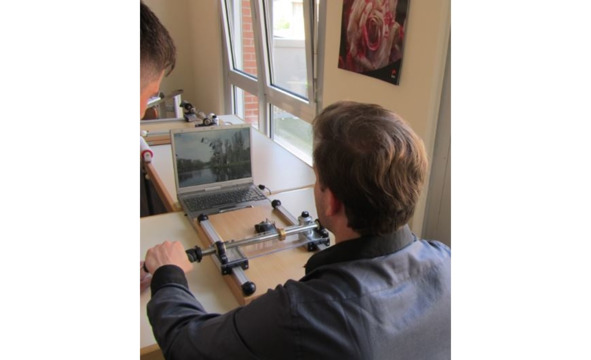

Рисунок 14. Модуль бытовой адаптации

Особого подхода требуют больные, перенесшие тяжелую черепно-мозговую травму с нарушением жизненно важных функций. Сложность двигательных дефектов при подобных травмах обусловливается комбинированным поражением пирамидных, экстрапирамидных и мозжечковых систем в различных сочетаниях и проявлениях. Комплекс восстановительно-компенсаторных мероприятий проводится с учетом сочетанного поражения и включает различные методы реабилитации, в том числе методы использующие БОС (рис. 15). Настойчивое и непрерывное занятие с использованием различных средств лечебной физической культуры дает положительный эффект даже при самых тяжелых формах черепно-мозговой травмы и способствует возвращению пострадавших к активной социальной жизни.

Рисунок 15. Коррекция координации движений на аппарате с БОС

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

В Российской Федерации ежегодно регистрируется около пятидесяти тысяч случаев позвоночно-спинномозговых травм (ПСМТ), в США – 70 тысяч случаев ПСМТ. В ближайшие годы прогнозируют увеличение травмированных лиц с 54,7 до 80 и более на 1 миллион человек. Смертность в раннем периоде травмы в среднем в мире составляет 16,3%. Свыше 8 тысяч человек становятся инвалидами, что составляет 54,7 случаев на 1 миллион населения. У пациентов с синдромом полного поперечного поражения спинного мозга в остром периоде травмы, в сроки от 3 до 25 лет после травмы картина полного анатомического перерыва подтвердилась только у 36,5%; У остальных 63,5% наблюдалось различной степени восстановление ранее нарушенных функций.

Клиническая картина позвоночно-спинномозговой травмы включает следующие нарушения: 1) моторные – параличи или парезы с изменением тонуса мышц и сухожильных рефлексов. В результате этого существенно страдают функции опоры, ходьбы и хватания, формирование сложных сочетаний движений; 2) сенсорные – выпадение чувствительности, в том числе мышечно-суставного чувства; 3) трофические – мышечные гипо- и атрофии, пролежни, трофические язвы; 4) тазовые расстройства по типу задержки или недержания отправлений, половую дисфункцию.

Степень манифестации симптомов зависит от уровня травмы спинного мозга, клинической формы повреждения, его характера, тяжести и обширности. Повреждение спинного мозга может быть полным и частичным. Полное нарушение проводимости спинного мозга наступает в результате его анатомического перерыва. При этом отмечаются грубые дефекты функций органов, иннервация которых осуществляется сегментами спинного мозга. Клиническая картина частичного повреждения спинного мозга будет зависеть от того, какая зона спинного мозга по поперечнику пострадала. Здесь выделяют переднебоковые, заднебоковые и заднестолбовые синдромы. Выделяют следующие формы спинномозговых повреждений:

– сотрясение,

– ушиб,

– морфологический перерыв,

– сдавление,

– гематомиелия.

Необходимо также иметь представление о периодизации позвоночно-спинномозговой травмы, которая отражает динамику деструктивных и восстановительных процессов:

1) острый период – первые 2—3 суток;

2) ранний период – 2—3-я недели;

3) промежуточный период – 3—4-й месяцы;

4) поздний период – от 3—4 месяцев до 2—3 лет после травмы;

5) резидуальный период – через 2—3 года после травмы.

Общие задачи лечебной физкультуры в клинике повреждений спинного мозга: профилактика застойной пневмонии; профилактика пролежней; профилактика трофических изменений кожи пораженных конечностей; восстановление бытовых навыков, сохранение функциональной полноценности здоровых конечностей; улучшение психоэмоционального состояния больного. Специальные задачи в клинике повреждений спинного мозга: устранение мышечных дистоний с целью предупредить появление мышечных контрактур, устранить перерастяжение периферических нервов; предупреждение появления либо уменьшение выраженности патологических глубоких рефлексов, синкинезий, трофических изменений мышц, связок, фасций, апоневрозов, суставных поверхностей, мышечно-суставных контрактур, вынужденного положения конечностей; сохранение функциональной подвижности суставов в денервированных конечностях; стабилизация равновесия, улучшение координации с дифференцировкой заместительных и целенаправленных движений; компенсация двигательной функции по типу нейромоторного перевоспитания мышц в случаях грубого повреждения, когда восстановление невозможно.