Полная версия:

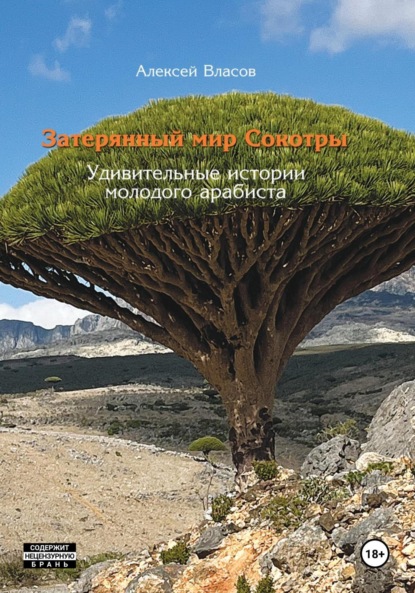

Затерянный мир Сокотры. Удивительные истории молодого арабиста

Алексей Власов

Затерянный мир Сокотры. Удивительные истории молодого арабиста

Вместо предисловия

Случилось так, что в юности я побывал на удивительном недоступном заповедном острове в Индийском океане. Остров называется Сокотра. Яркие воспоминания остались на всю жизнь. Я часто рассказывал и пересказывал происходившие со мной на острове истории и приключения своим школьным, институтским и прочим друзьям, знакомым, приятелям и коллегам по работе.

Друзья! Все те, кто уже слышал мои старые истории, уж вы не обессудьте, новых старых историй у меня для вас нет, есть только эти сотни раз рассказанные-пересказанные. Я просто попытался их снова вспомнить, записать и расположить в определенном порядке. Первым читателем был Андрей. Он не только взял на себя труд исправить мои грамматические и орфографические ошибки, но и настоятельно посоветовал написать краткое вступление, чтобы будущий редактор поменьше делал бы исключений из моего оригинального текста. Андрей даже взял, да и написал за меня предполагаемое вступление. Вот что у него получилось.

Главный персонаж рассказа – Сокотра с ее экзотикой, но есть и другие, это люди, кому в то советское время «повезло» выехать за границу. Они жили там в условиях ограничений, как добровольных (экономия средств), так и вынужденных (нежелательность внеслужебных контактов с жителями страны пребывания). Долгое общение только друг с другом в практически «закрытом сообществе» породило своеобразный фольклор, полный историй, иногда забавных и даже невероятных, которые много говорят о нравах «совзагранучреждений». Некоторые из них я использовал, чтобы избежать монотонного изложения событий моей жизни на Сокотре, и надеюсь, что мои заметки не покажутся сухим отчетом.

К написанному Андреем остается от себя лишь добавить, что все же главным героем, помимо Сокотры, является, пожалуй, еще и ностальгия по ушедшей юности, которую, когда она есть, не замечаешь, а с возрастом понимаешь, что она была, и начинаешь к ней испытывать сентиментальные чувства…

Как меня могли не пустить за границу

Накануне кончины Леонида Ильича Брежнева нас направили на овощную базу в Солнцево. Шел 1982 год. Я учился на 4-м курсе Института стран Азии и Африки (ИСАА), социально-экономический факультет, арабская группа. На овощной базе разгружали капусту из товарных вагонов. Была поздняя осень, на улице лежал снег, и кочаны капусты в вагонах промерзли. К тому же, видимо, еще до мороза, верхние листья капусты успели подгнить, и теперь кочаны были леденисто-твердые, грязно-вонючие и очень скользкие. Мы выстроились на платформе, двое парней забрались в вагон и стали метать капустные шары, их надо было ловить и бросать соседу по цепочке. Кочаны летали, как пушечные ядра, выскальзывали из рук, падали на перрон, трескались. На одежде оставались мокрые темные пятна с запахом гнили. Поработав таким образом часа два, сделали перерыв. Как говорится, с собой было. Выпили, закусили.

– Неплохо было бы нам мешок картошки с базы прихватить, а то в общежитии жрать нечего, – сказал один японист (ныне видный российский предприниматель).

После выпитой водки я проникся состраданием к голодающим товарищам из общежития, и мы с японистом пошли исследовать возможные маршруты проноса. Вскоре наши изыскания увенчались успехом: от базы в снегу вела проторенная дорожка прямо в бетонный забор. А это зачем, скажите, такая специальная тропка в глухой забор, где нет ни двери, ни даже дырки? Не мудрствуя лукаво мы в этом месте и перекинули полмешка картошки, доверившись опыту постоянных работников овощной базы, которые задолго до нас определили удобное место: и с улицы не видно, что упало, и от проходной недалеко.

После перерыва долго поработать не удалось. Темнело рано, а на платформе вдруг погас свет. В темноте кочаны не покидаешь. Посидели, покурили, допили оставшееся, пошли выяснять, будет ли и когда электричество. Долго искали хоть кого-то, наконец нашли одного местного мужика с базы, но тот сказал, что сам он про это электричество ничего не знает, что он не электрик. А где электрик? Кто ж его знает, электрика-то! После этого мнения разделились. Одни считали, что с базы надо валить, другие полагали, что стоит досидеть еще часа два до официального срока окончания мероприятия. Короче, одни ушли, другие остались. При выходе не забыли подобрать с улицы у забора полмешка картошки. Шли грязные, молодые, веселые, не то чтобы пьяные, но и не совсем трезвые, держа мешок за углы. В общем, база удалась. Хотели было продолжить, японист приглашал в общежитие, благо и закуска в мешке была, но достаточных средств не оказалось. Разошлись по домам.

В институте прознали, что часть студентов раньше времени ушла с мероприятия. Мое предположение, что это произошло случайно. Ответственного за овощную базу комсомольца спросили на комсомольском комитете: «Как прошло мероприятие?», а он вместо того чтобы просто ответить: «Да нормально», без всякой задней мысли, взял да и честно рассказал, что отключили свет, работать стало невозможно, и некоторые ушли раньше времени. А на комсомольском комитете перестраховались, решили не замалчивать факт недобросовестного отношения к добровольно общественному мероприятию и передали сигнал выше, в партком института. А тут как раз и Леонид Ильич скоропостижно скончался. Все, таким образом, удивительно совпало (должно быть, звезды так сошлись), что именно в этот день на парткоме института рассматривали наши кандидатуры, чтобы рекомендовать на языковую практику в арабские страны. Мне обещали 4-месячную практику в Университете Туниса.

Уехать за границу в советское время можно было только после получения многочисленных положительных рекомендаций комсомольских и партийных органов. По порядку: от первичной комсомольской организации до Комиссии по выездам за границу при ЦК КПСС, находящейся в здании на Старой площади. В нашем случае это была следующая цепочка рекомендаций: комсомольская организация семинарской группы, комсомольская организация курса, комсомольский комитет института, партком института, а поскольку наш Институт стран Азии и Африки является частью МГУ, то, соответственно, комсомольский комитет МГУ, партком МГУ и только потом Комиссия по выездам за границу при ЦК КПСС. В тот памятный день мы как раз добрались до парткома ИСАА.

В этот трагический для страны, мирового коммунистического движения и всего прогрессивного человечества день – 10 ноября 1982 г. наши кандидатуры как раз и должны были рассматривать на парткоме ИСАА. Такое горе, а студенты раньше времени сбежали с овощной базы! Председателем парткома был завкафедрой английского языка – заслуженный преподаватель, ветеран Великой Отечественной войны, партизан, орденоносец по прозвищу Череп, поскольку был лыс. Черепа не любили. Вообще на кафедре английского языка бытовало мнение, что студенты тратят все свои силы на основной восточный язык в ущерб английскому. Поэтому к студентам надо применять жесткие меры, мотивируя свою позицию доводом: еще неизвестно, какой язык вам больше потребуется в будущей жизни – восточный или английский. А ведь, возможно, они были и правы! Череп часто зверствовал на экзаменах. Экзамен принимали обычно две преподавательницы[1]: одна из своей группы, вторая – из параллельной. Была примерно следующая статистика оценок: 4, 4, 3, 5, 4…. и тут заходит в класс Череп: 2, 3, 2, 2, 3, 2. Череп уходит: 4, 4, 3, 4, 4, 5.

На партком вызывали по одному. Дошла и моя очередь. Череп долго выпытывал, как же так получилось, что мы ушли с важного мероприятия, кто это придумал, кто был зачинщиком. Я, потупив глаза, все твердил одно и то же, что электричество отключили, вот свет и погас, а без света работать невозможно, взяли да и ушли сами по себе, без всяких зачинщиков. А тот все свое гнет и гнет, что не может быть такого, должен быть тот, кто первым придумал и предложил уйти, скажи имя зачинщика. Я думал про себя: «Вот гад! Хочет, чтоб я кого-нибудь заложил». Под конец Череп сказал: «Вот другие-то не ушли, это получается, что ты как бы своих товарищей в бою бросил. Я бы с тобой в разведку не пошел». У меня так и вертелось на языке сказать заслуженному преподавателю, ветерану, орденоносцу, что и я бы с ним в разведку не пошел, если что, он меня первым бы и заложил. Но промолчал. Сбежавшим с базы положительную рекомендацию на поездку за границу партком не дал.

Как меня пустили за границу

Обидно, я-то себя уже в Тунисе представлял. Книжки про Тунис читать было начал. Учусь в вузе, который предполагает дальнейшую работу за рубежом в восточных странах, а сам вот уже и невыездной из-за какой-то ерунды. Но жизнь продолжалась, и как-то на уроке военного перевода наш преподаватель (майор, если не ошибаюсь) сообщил, что у нас будет зарубежная языковая практика от Министерства обороны. В арабских странах, где есть советские военные специалисты, очень не хватает переводчиков с арабским, вот туда мы и направимся практиковаться. Одним досталась Ливия, другим Алжир, а мне – Народная Демократическая Республика Йемен (НДРЙ). Когда мы сообщили, что нас партком ИСАА не пропустил из-за овощной базы, преподаватель военного перевода обещал решить этот вопрос. Действительно, уже ближе к Новому году он вбежал в класс и велел срочно ехать в главное здание МГУ, где заседал Комитет комсомола МГУ, который должен нам дать рекомендации для выезда за рубеж. В руках у майора были наши положительные рекомендации парткома ИСАА, датированные тем самым числом, когда нас с позором провалили.

Дальше все пошло как по маслу. Мы прошли Комсомольский комитет МГУ, а через некоторое время и партком МГУ. Все было достаточно формально. Мне показалось, что на этих рассмотрениях не знали, о чем нас спрашивать. Обычно в метро по дороге на очередное комсомольско-партийное заседание я просматривал газету «Правда» и, как правило, был вопрос:

– Вы газеты читаете?

– А как же, обязательно читаю.

– А что было, например, в последнем номере «Правды»?

И ты кратенько пересказываешь передовицу. В парткоме МГУ моего приятеля спросили:

– Вы по какой теме курсовую на 4-м курсе писали?

– Нефтедоллары стран Персидского залива.

– А в какую страну Вас направляют?

– В Ливию, на год.

– Вот и хорошо, соберете там за год дополнительную информацию по теме и на 5-м курсе расширите свою курсовую до дипломной работы: «Нефтедоллары стран Персидского залива на примере Ливии».

В парткоме МГУ заседали преподаватели технических наук: физики, химики, математики. Им не обязательно было знать, что Ливия не входит в страны Персидского залива.

Настал срок идти на Старую площадь в Комиссию по выездам за границу при ЦК КПСС. Преподаватель военного перевода велел особое внимание уделить внешнему виду: быть обязательно в костюмах с комсомольскими значками и при галстуках. Тут выяснилось, что галстуков до этого никто толком не носил и завязывать их не умеет (не считая зеленых «селедок» на резинках, которые заставляли носить на военной кафедре). Я пришел в уже завязанном отцом галстуке и совершил ошибку: стал показывать другим, как правильно вязать двойной узел. Развязать-то развязал, а завязать не могу. Долго мы потом в туалете перед зеркалом упражнялись.

В здании на Старой площади встретили двое в костюмах и в галстуках, спросили:

– В какую страну летите, в социалистическую или капиталистическую?

– В развивающуюся.

– Развивающаяся приравнивается к капиталистической. Вот вам инструкция посещения капиталистических стран.

Дали книжку и посадили в отдельный кабинет изучать. Стал читать. Вспомнил песню Высоцкого «Инструкция перед поездкой за рубеж»:

Опасайся пуще глазаТы внебрачных связей там.Там шпионки с крепким телом,Ты их в дверь – они в окно!Говори, что с этим делом мы покончили давно.Но могут действовать они не прямиком:Шасть в купе – и притвориться мужиком,А сама наложит тола под корсет.Проверяй, какого пола твой сосед.Действительно, в инструкции было черным по белому написано, что если вам в капиталистической стране надо будет ехать на поезде или плыть на корабле и у вас в купе или каюте спальное место будет находиться рядом с пассажиром противоположного пола, то вы должны незамедлительно потребовать, чтобы вам поменяли билет и дали другое место или койку рядом с пассажиром одинакового с вами пола (в те времена тема ЛГБТ еще не была раскручена). Так вот где черпал свой талант Владимир Семенович! Быть может, в этом же самом кабинете, держа в руках тот же самый экземпляр инструкции, думал я с гордостью от своей догадки. Потом я расписался, что ознакомлен, и был свободен. После ЦК КПСС мы, как были в костюмах и галстуках, так и отправились в пивную, где за 20 коп. в стеклянную граненую кружку била из автомата желтая струя разливного пенного «Жигулевского» и за 1 коп. можно было купить сразу две сушки с крупными белыми кристалликами соли, вкрапленными в сушеную твердь хлебобулочного изделия[2].

До загранпоездки оставались еще сессия за 4-й курс и лето с военными сборами под городом Ковров (о чем особая история). Потом был конец лета. Пора собирать чемоданы. В Южный Йемен вместе со мной из нашего института летел еще один студент – Гоша с историко-филологического факультета. По своим каналам Гоша узнал и сообщил мне, что в Южный Йемен надо брать максимум полезных вещей, включая электрическую плитку для приготовления еды (плитка потом действительно пригодилась). Помню, как в Детском мире мы с Гошей покупали ласты и маски. Я купил себе ласты «Дельфин» и трубку с маской. Гоша купил еще и подводное ружье, а я себе не купил, о чем потом пожалел. Помимо одежды и консервов, взяли с собой в заграничный поход несколько бутылок только что появившейся новой водки с зеленой этикеткой, названной в народе «Андроповка» – 4 руб. 70 коп. В зарубежную поездку готовились основательно. Вылетали из Шереметьева, выход к самолету ТУ-134 был из здания, похожего на грибок. Подробности самого полета не помню.

Наставления вновь прибывающим в Йемен

Помню, когда самолет приземлился и из пассажирского салона я ступил на трап, сделал вдох и не понял, что вдохнул в свои легкие, настолько жарким и влажным был воздух. Недалеко от самолета стояло небольшое одноэтажное здание аэропорта, к которому пошли пешком. Жар бетонного покрытия чувствовался через подошвы башмаков. В самом здании аэропорта было ненамного прохладней, хотя двери были раскрыты для сквозняка, а на потолке вертелись большие вентиляторы-фены. Паспортный контроль прошли сравнительно быстро, а вот наших чемоданов все не вывозили. В аэропорту нас, прибывших по линии Министерства обороны, встречал плотный мужчина лет сорока пяти. Наконец появились первые чемоданы, которые быстро разобрали счастливцы. Подождали еще около получаса. Наших чемоданов так и не привезли.

– Ждать больше нет смысла, рабочий день в йеменском аэропорту уже закончился. Пошли в автобус, – уверенно сказал встречающий. Было около 4 часов дня, ярко светило солнце. Группа вновь прибывших разместилась в небольшом автобусе. Все были в штатском, но, судя по виду, среди нас была пара подполковников, 6–7 майоров с капитанами, трое переводчиков-таджиков и мы с Гошей – два студента-практиканта после 4-го курса ИСАА.

– Если повезет, завтра получите свой багаж. Утром еще раз машину в аэропорт пошлем. А впрочем, ваши чемоданы могли еще при погрузке в Шереметьево просто не вместиться в самолет, и тогда Аэрофлот довезет их следующим рейсом через неделю, – обнадежил нас встречающий.

– Но могут и вообще не доставить. Аэрофлот, понимаете ли. Вот тут как-то посол Болгарии скончался, так Аэрофлот его в цинковом гробу вместо Софии в Прагу отправил. Труп потом долго по аэропортам разных стран искали, с трудом нашли. То посол, а то какие-то чемоданы!

Под эти ободряющие рассуждения автобус завелся и поехал. Встречающий явно выглядел человеком опытным, бывалым, про таких говорят – «тертый калач». Он уверенно и с удовольствием травил байки о местном йеменском житье-бытье, втирая в развесившие уши вновь прибывших военных специалистов.

– С точки зрения геологии Йемен находится на краю огромной аравийской магматической плиты, которая пропускает через себя наружу радиацию. Не говоря уже о том, что сам Аден расположен непосредственно в жерле гигантского древнего вулкана. В Адене целый большой район так и называется Крайтер – по-нашему значит «кратер». А сверху мощное солнечное радиационное излучение! Представляете – радиация сверху, радиация снизу! Единственное спасение от этого, так это – это дело! – и встречающий характерным жестом ловко щелкнул себя указательным пальцем по горлу.

– Но в жарком климате сильно увлекаться не рекомендую. Исключительно для поддержания здоровья. Опять же тут можно и едой, и водой отравиться. Поэтому по чуть-чуть, перед каждым приемом пищи, для профилактики. И пейте, пожалуйста, побольше обычной чистой воды. Я вот, например, сам как делаю, беру пластмассовую флягу, – и он действительно показал продолговатую пластмассовую флягу, – с вечера наполняю ее водой, выжимаю пару лимонов – здесь требуется повышенный прием натуральных витаминов – и добавляю туда, ну, буквально не более – трех-четырех рюмок, этого будет вполне достаточно. Кладу флягу в морозильник. За ночь вода замерзает в лед, пластмассовая фляжка расширяется, но, в отличие от стеклянной бутылки, не бьется. Потом беру флягу с собой в машину, в течение дня лед постепенно тает, и я постоянно пью чистую свежую прохладную воду.

Двое наиболее солидных из группы, должно быть, подполковники, заинтересовались, где бы и им достать такие полезные в этом климате пластмассовые фляжки.

– Вот распределят вас по йеменским бригадам, там у арабов и попросите со складов что надо.

– А когда распределят?

– Когда к генералу в офис на представление попадете, тогда и распределят.

– Когда поедем на представление?

– Сегодня уже не поедете. Завтра пятница – выходной. Не раньше следующей недели.

Да, и если малярией заболеете, то нет лучшего лекарства от приступов, чем крепкий алкоголь. Надо всегда у себя, на всякий случай, иметь в запасе бутылочку, – встречающий продолжал твердо держаться первоначально взятой им темы.

– А вот при желтухе пить не советую.

– А что, тут и желтуха есть?

– И желтуха есть, и разные нехорошие лихорадки имеются, и паппатачи… и вообще, поосторожнее, берегите себя. Ночью спать будете, хоть и жарко, а простыней все равно укройтесь, а то сороконожка по голому телу пробежит – кровавый рубец недели на три останется.

– Какая еще сороконожка?!

– Большая такая, длинная, коричневая. По-научному сколопендра называется.

– А скорпионы?

– Полно. В пустыне камень отвали, там и сидят сразу по штуки три. Глазами смотрят и своими ядовитыми хвостами в тебя так и метят. Да что скорпионы! Вон в Хадрамауте пока наши специалисты в Аден за зарплатой поехали, обезьяны с гор спустились, залезли к ним в помещение, все вверх дном перевернули, у полковника форму сперли.

Пока мы ехали, печальный пустынный пейзаж с редкими сухими низкорослыми кустиками сменился на такую же печальную песчаную береговую линию, появились небольшие строения по бокам дороги.

– А это что – уже Аден? – поинтересовался я.

– Да, только что центр столицы проехали, – сказал встречающий.

Тут-то я про себя и подумал: «Эге… Ну и вляпался же ты, студентик!».

Краткий обзор местопребывания и как это все устроено

Нас разместили на первом этаже общежития в большой комнате, которая отдаленно напоминала палату в пионерском лагере. По стенам стояли кровати с продавленными металлическими сетками и тумбочками у изголовья. Кондиционера не было. Всех вновь прибывавших из Союза временно селили в этом помещении, которому старожилы дали меткое название «мясосборник». Обычно через несколько дней после представления у генерала и распределения обитателей «мясосборника» расселяли по комнатам общежития по два-три человека. Расположение, где жили советские военные специалисты, называлось Тарик. Тарик был построен еще англичанами для своих военных. Потом англичане ушли, а в их казармах поселились мы – советские военные специалисты. Для холостых было два двухэтажных общежития каменной и деревянной постройки. Их так и называли «имара хаджарийя» (каменное строение) и «имара хашабийа» (деревянное строение). На втором этаже вдоль одной из сторон здания шла открытая галерея с дверьми в комнаты общежития. В одном из помещений была общая кухня с несколькими газовыми плитами. Общий туалет с душем. Душ надо было принимать рано утром, самым первым, чтобы успеть слить на себя всю прохладную воду, которая была в трубах, находящихся внутри здания. Водопровод в Адене был на поверхности, трубы сильно нагревались на солнце, и можно было запросто ошпариться, либо мыться надо было уже совсем поздно ночью, когда вода в трубах поостынет. В одной из комнат каменного общежития на первом этаже был большой бильярдный стол с порванным в одном месте матерчатым покрытием, что, как выяснилось со временем, препятствовало правильной траектории движения бильярдных шаров. Рядом с бильярдной была небольшая дежурная комната. Там стоял стул, стол с телефоном и кресло, чтобы дежурный мог спать в нем по ночам. Чуть в стороне от общежитий было несколько, кажется, четырехэтажных домов, с квартирами для военных с семьями. Обычно вначале военный специалист приезжал один и ждал несколько месяцев, когда разрешат приехать семье. Был еще небольшой открытый кинотеатр, где по вечерам, когда стемнеет, крутили советские фильмы.

Офис генерала находился в другом, более престижном районе Адена. По сути, офисом была большая двухэтажная вилла с небольшим садиком. Помимо кабинета генерала и его замов, в офисе был зал для совещаний, референтура с главным референтом-переводчиком – нашим непосредственным начальником, и магазин, который называли кооперативным. Примерно раз в месяц из Союза приходил контейнер с продовольствием. Из продуктов на каждого формировали заказ: банки тушенки и рыбных консервов, бутылки две водки, несколько бутылок сухого вина (как-то был даже рижский бальзам в коричневых глиняных бутылках с сургучной пробкой). Бывало и пиво, и прочая гречка с макаронами. Оставшиеся сверх распределенных заказов продукты можно было купить дополнительно, но, чтобы купить лишние бутылки водки или пива, надо было иметь хорошие отношения с продавцом. А вообще дополнительная водка – только по личному распоряжению генерала!

Прибывшие из Союза ехали в офис к генералу, где и происходило таинство распределения: кто и куда будет направлен нести свою дальнейшую службу в Йемене. Распределяли по йеменским бригадам, находившимся в различных провинциях (мухафизах) страны. Группа советских специалистов в бригадах состояла из нескольких человек: специалист по пехоте, специалист по артиллерии, специалист ПВО, танкист, связист, мог быть и замполит. Назначался старший группы, а чтобы переводить специалистов и общаться с арабами, нужен был переводчик. В зависимости от значимости бригады число советских специалистов могло варьироваться: 3–4 или больше. Кого-то могли распределить и на объекты в Адене, но многие попадали именно в бригады. Режим работы бригадных хабиров (хабир – по-арабски значит специалист) был следующий: дней 7 в Адене – получить зарплату, закупить провизию, кто с семьями – пообщаться с семьями, кто без семьи – пообщаться друг с другом, доложиться и получить напутствия у генерала и прочего начальства. После этого разъезжались по йеменским бригадам недели на три, где надо было жить и давать советы йеменским военачальникам.

Эге, да что-то тут не так!

Через несколько дней и наша группа прибыла в офис к генералу. Вновь прибывшие из Союза и уже давно обосновавшиеся в Йемене офицеры расселись в небольшом кондиционированном зальчике. Вошел генерал.

– Товарищи офицеры, – все встали.

– Товарищи офицеры, – все сели.

– К нам прибыла новая группа офицеров и переводчиков, – начал свою речь генерал. – Я сейчас буду представлять всех по очереди, просьба вставать, и я буду сразу говорить, в какую бригаду или на какой объект вы будете направлены. Просьба старших групп из этих названных мной бригад или объектов тоже вставать, чтобы вы увидели друг друга в лицо, а в перерыве подойдете и познакомитесь.

Генерал пошел по списку от старших по званию подполковников на понижение. Прошел майоров и капитанов. Дошел до трех лейтенантов-переводчиков из Таджикистана. Ловко и быстро распределил их по дальним йеменским бригадам. Чем ближе к концу шло распределение, тем сильнее чувствовалось, как росло напряжение у слушающих. Казалось, что присутствующие в зале офицеры-старожилы знали что-то такое таинственное и мистическое, чего не знали мы – вновь прибывшие из Союза, и ждали, как в удачно поставленной в театре сцене, разрешения какой-то важной кульминации.