Полная версия:

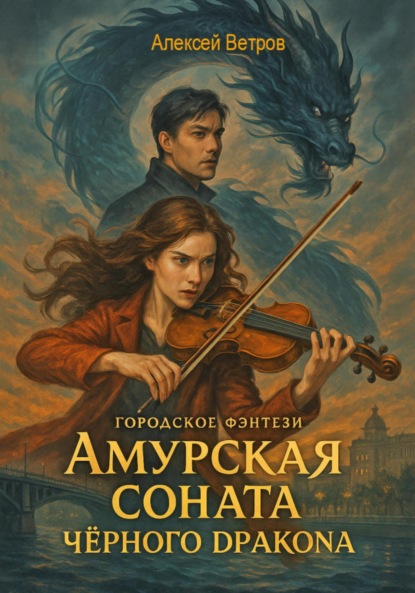

Амурская соната Чёрного Дракона

– Тогда будем считать, что мы – камни.

Он сел на ближний блок, поставил рядом чайник – откуда он взял огонь, Марина не заметила; под дном клубился прозрачный жар, едва мерцающий. Лёгким жестом снял крышку, вдохнул – и протянул чашку Марине. Та поднесла её к лицу – и удивилась: чай пах почти так же, как когда-то пахли поздние ночи, когда она училась: бумага, лампа, розмарин из горшочка на подоконнике. Но под этим теплым слоем лежал другой: сырой, болотистый, с металлическим привкусом.

– Ты чувствуешь? – спросил Улун.

– Реку?

– Нет. Город.

Слова ложились просто, как будто он говорил не о чуде, а о расписании автобуса. Марина сделала ещё глоток, почувствовала, как тепло разливается по груди, как становится тихо в голове – и как сама вода в чашке будто перестаёт быть водой и становится чем-то, что можно понять.

Лиза сидела напротив, поглядывая на чашку матери: взгляд не жадный, не уставший – осторожный. Марина протянула ей свои ладони, касаясь пальцев. И вдруг – почти детское: Лиза улыбнулась. Коротко. Той улыбкой, которую Марина помнила у станка после детской хореографии: «Мама, смотри, у меня получилось».

С потолка упала капля. Ударилась о край чаши и, вместо того чтобы разбиться, бросилась в сторону, как живой глаз. Улун быстро накрыл чашку ладонью. Капля отпрянула – и, извиваясь, исчезла щелью между плитами.

– Началось, – сказал он. – Они не терпят, когда их не слушают.

По дальним стенам прошёл рябящий свет. Он не приходил ниоткуда – просто на мгновение жилой блеск воды стал будто «слышнее». В этом блеске Марина разглядела нечто, что раньше списала бы на игру воображения: в струях проскальзывали силуэты. Кто-то в длинном плаще, кто-то с тяжёлым портфелем, кто-то с лицом, закрытым гладкой маской. У тех, что в масках, вместо глаз – гладкая сталь, и Марина видела в стальных провалах собственное отражение. Но оно было не точным: чуть моложе, чуть смелее. Чуть жестче.

– Стражи отражений, – почти шёпотом сказал Улун. – В Саду они – хозяева, здесь – посыльные. Пока они не назвали твоё «настоящее имя», можно идти.

– Настоящее имя? – Марина попыталась усмехнуться. – У меня их и так два – Марина и «Маришка», как мама звала.

– Здесь имён больше. Имя – это не слово. Это то, как вода произносит тебя. Если услышишь – не откликайся.

Он поднялся. Лёгким ударом ногтя коснулся камня у чаши – камень отозвался сухим звоном, и прямо в полу, совсем рядом, открылась узкая лестница вниз. В полутьме ее ступени казались сделанными из слюды и тени.

– Это к колодцу, – сказал Улун. – Через него – коридор к Саду лунных фонарей. Идти нужно быстро, без остановок. Разговоры – только по делу, мысли – ровные. Любая вспышка – и город перестроит маршрут.

– А если… – начала Марина.

– Никаких «если», – мягко, но жёстко сказал он. – Мы дойдём. И ты будешь играть. Ты же скрипачка, Марина Морозова. Ты уже семь раз удержала проваливающийся зал нотами – я это видел. Удержишь и город.

Она кивнула – и только теперь поняла, что улыбается. Слишком сильно. Как в ночь перед первым сольным выступлением, где страх и восторг были одной монетой.

Они спустились. Внизу пахло мокрой глиной. По стенам в узких щелях тонко светились нитки – не лампы, не светляки, скорее, линии, похожие на те самые гексаграммы, только светящиеся. Ступени не скользили, хотя на них лежала вода. Лиза шла аккуратно, поднимая подол пальто, как балерина – светлый жест, и Марина едва не рассмеялась: «Откуда у тебя это? Ты ведь никогда не терпела балет».

– Я не терпела чужого жеста, – тихо сказала Лиза. – Свой – терплю.

Марина вздрогнула. Она не произносила вопрос вслух. Улун, идущий впереди, будто и не заметил: ровно, ритмично, как метроном. По ступеням ткнулся влажный ветер, как язычок. Из тёмной щели послышалось: «Лиз-а-а…» Голос был чужой и одновременно – как будто не чужой. Лиза сжала руку матери – раз, и опять стала лёгкой, полупрозрачной.

– Лиза, – сказала Марина ровно, – смотри на ступени. Раз, два, три. Мы идём.

– Идём, – услышала она ответ – тоже ровный.

Лестница вывела их в коридор, который тянулся, кажется, бесконечно – как коридоры музыкальных училищ, где стены всегда длиннее, чем помнишь. Вдоль правой стены текла вода – по специально выщербленному желобу; слева стояли узкие ниши, в каждой – каменная табличка на тонких ножках. На табличках – иероглифы, проступающие изнутри, а не нанесённые: будто камень сам их вырастил.

– Это имена тех, кто прошёл, – сказал Улун. – И тех, кто остался. Некоторые имена – одно и то же.

Марина не спросила, что значит «одно и то же». Она понимала, что здесь ответы, как и вопросы, имеют другую геометрию. Таблички тянулись, тянулись, и в какой-то момент ей показалось, что на одном из камней проступает «Морозова Марина». Она моргнула – и увидела лишь сетку тончайших жилок, словно в камне застыл лист.

– Не задерживай взгляд, – сказал Улун. – Камень любит внимания и начинает отвечать.

На повороте коридора, где вода, казалось, устала и легла тонкой пленкой, их встретил запах дыма – не жжёной пластмассы, не костра, а закопчённых потолков старого чайного домика. В самом углу, как будто из него всё и исходило, стояла маленькая курильница: круглая, на трёх ножках, со львом на крышке. Изо рта льва шла тонкая полоска дымка – серая, не белая. Улун поклонился курильнице коротко, без театра, и пригладил пальцем край крышки.

– Чтобы путь был гладким, – сказал он. – И чтобы дом был добр.

– Дом бывает добр? – Марина не удержалась.

– Бывает, – кивнул он. – Особенно, когда слышит музыку.

Впереди показался свет – не электрический, не солнечный. Живой, как у кожи под тонкой тканью. Проход постепенно расширялся, потолок поднимался, и они вышли в овальную галерею. В галерее висели фонари – круглые, овальные, грушевидные – и каждый был словно соткан из тумана и рисовой бумаги. Их свет был лунным, холодным – и при этом мягким, как если бы человек смог взять в ладони отблеск февральского снега и согреть.

– Сад лунных фонарей рядом, – сказал Улун. – Но мы войдём в него позже. Сейчас – слушаем.

Он прикрыл глаза – и Марина увидела, как меняется его лицо. Не то чтобы он стал другим, нет. Просто из-под привычной городской осанки проступило то, что всегда было – как проступает в хорошо натёртой скрипке годовой круг древесины, если свет падает правильно. В этом лице были тени – от крыльев, которых нет, и блеск – от чешуи, которой не видно. Улун – чай и дракон.

– Они обходят нас, – сказал он. – Трое с запада, двое с юга. Один – под нами. Тот, что под нами, – самый настойчивый. Он уже пробует камень.

Почти в ту же секунду где-то совсем рядом, будто в ступне, Марина ощутила покалывание. Камень действительно «пробовали». Не ломали – пробовали, как лёд ножом: «сколько у тебя». Она впервые за всё время ощутила прилив ярости – сухой, трезвой. Её дочь – и какой-то безымянный подземный «охотник» щупает их убежище, как консервную банку.

– Что я могу сделать? – спросила она.

– Играть, – снова сказал он, и усмехнулся: не злой, даже тёплой усмешкой. – Ты же скрипачка.

– Я не Шахерезада, – отозвалась она. – Но попробую.

Она подняла инструмент. В лунном свете струны блеснули, как мокрая проволока. Первая нота вышла неслышной – от неё дрогнула только тонкая бумага ближайшего фонаря. Вторая – прожгла тонкую борозду в тумане. Третья – отозвалась эхом в воде, что текла по стенам, и Марина услышала – ей не показалось – как вода отвечает на интервал. Не как зеркало, не как диктофон – как партнёр.

Улун кивнул. Лиза, сидя на низком каменном блоке, слушала – и глаза её потеплели, стали живее.

Снизу перестали «пробовать» камень. Вместо этого по полу побежали тонкие трещинки – не опасные, нет, скорей козьи тропы, по которым можно перебраться реке через ледяные «соты». Марина сменила тональность, удерживая рисунок – и трещинки, не найдя устойчивого рисунка, остановились, затянулись влагой и «забыли», что были.

– Ещё, – мягко сказал Улун. – Дай городу тему. Пускай он подхватит.

Сама мысль, что целый город может «подхватить» тему, была нелепа. И всё же Марина играла – не в привычных схемах, не «Бах перед сном», – что-то простое, как детская считалка, но в ней – дыхание воды, удар льда о бетон, шаг человека на набережной, чей каблук глухо отзывается в февральской пустоте. Тема полегла на камень, как тонкая шаль. Фонари над их головами дыхнули – и вдруг все сразу пошли чуть-чуть по одному и тому же рисунку, как будто невидимый дирижёр свёл их в одну строку. Вода на стенах заструилась ровнее, и металл бронзовых гвоздей зазвенел очень нежно – как если бы по ним провели кончиком ногтя, не желая поцарапать.

– Теперь можно говорить, – сказал Улун, когда последняя нота как будто сама себя убаюкала и погасла.

– О чём? – Марина опустила смычок.

– О том, как мы уйдём из этого «сносного» убежища, – улыбнулся он, – и о том, как переживём охоту. Я сказал, что путь – вот он, – он кивнул в бок, туда, где за фонарями начиналась тень арки, – но путь оглохнет, если город услышит твой страх. Поэтому – два плана. Первый – прямой: к Сердцу, через Сад. Второй – отвод: дать охотникам отражение, пусть гонят его кругами, пока мы пойдём по сухому дну.

– Отражение? – Марина подняла бровь.

– Вода говорит: «Покажи мне, кто ты, – и я покажу всем». Мы покажем ей – но не нас. Тех, кто были нами на одну секунду в чужом свете. Ложный след.

– Это опасно, – сказала Лиза. Голос её прозвучал чисто.

– Всё опасно, – согласился Улун. – Но это – привычная опасность. Не хуже сцены перед залом на тысячу. Люди слушают, город – слушает. Если дрогнула рука – слышат все.

Марина поймала себя на том, что смеётся – уже вслух, пусть и коротко. «Не хуже сцены». Когда-то она говорила это студентам: «Выход – хуже ожидания выхода». Значит, можно.

– Я могу держать тему, – сказала она. – Сколько?

– Пока сердце будет стучать в такт, – ответил он просто. – Мы заберём твоё сердце в ритм города, и тогда он сам выведет нас на берег.

Лиза посмотрела на Улуна пристально:

– Ты – дракон?

Он не удивился.

– Я – чай, – сказал он. – А дракон – вода. Мы договорились когда-то. Нет смысла много об этом говорить: тот, кто слушает, всё равно услышит своё.

Марина кончиками пальцев коснулась нефритового завитка на краю стола. Камень был не холодный – ровный, не берущий сон. Она вдохнула, выдохнула и вдруг поняла, что больше не хочет «увидеть» лица охотников. Хочет – дойти до Лизиного смеха на кухне, до запаха хлеба из соседней пекарни, до хриплой кошки, до «не забудь хлеб». И потому – будет идти.

– Пора, – сказал Улун.

Они поднялись. Фонари, как хорошо воспитанные птицы, чуть кивнули на прощание, и от этого Марине стало теплее. Через арку – новый коридор, более сухой, почти без воды на стенах, зато с тонкими серебряными «правилами» на потолке – как линии письма в разлинованной тетради. Марина шла ровно по средней, не задевая краёв. Лиза шла мягко, бесшумно. Улун – как всегда, будто слушая шаги тех, кто ещё не родился.

Первый шёпот дошёл до них скоро: «Лиза-а». Но голос уже не был убедителен. Второй – сильнее – повторил мамин интонационный рисунок: «Лизонька». Марина почувствовала, как щёлкнула глубоко внутри тонкая пружина, и тут же – сама себя вернула на ровный метр. «Такт – дыхание – шаг». Лиза отвела глаза от потолка и улыбнулась – коротко – будто понимая, что игра идёт на её поле.

На выходе из галереи город шевельнулся. Не стены – улицы. Сквозь камень и воду Марина услышала, как меняют места дома, как тянутся и подтягиваются мосты, как ковёр на полу, который кто-то решает перестелить. Хабаровск, их Хабаровск – нет; «тот» Хабаровск, зеркальный – да. Он переставлял себя, чтобы закрыть им дорогу, как завсегдатай в шахматах переставляет фигуры, не глядя, на память.

– Он меняется, – сказала Марина.

– Он пытается решить нашу задачу за нас, – ответил Улун. – И это хорошо. Пусть считает. Пока считает – не кусает.

Сзади вздохнул дом, первый, «смотрителей». Вздох этот был, как у старого аккордеона, когда его расправляешь после долгой тишины. Марина на секунду представила, как он сворачивает свои коридоры, как бьёт из стен бледный свет, как осторожно прикрывает их след мягкой пылью воды.

– Благодарю, – сказала она тихо, сама не понимая, «кому». Дом ответил щелчком в потаённой щели.

Через два пролёта стены встали шире – и впереди, через тонкую темнеющую арку, слабо замерцали круглые огни. Они плыли, мягко качаясь, как если бы их держали на очень длинных невидимых нитях. Пахло жжёной парчой и молодой кожурой мандарина. Где-то рядом пошёл неслышный снег – Марина почувствовала его только кожей: легчайшие холодные точки на щеке.

– Мы на границе Сада, – сказал Улун. – Сейчас охотники начнут говорить громче. Не отвечайте. И, Марина, – он повернулся, – если будет плохо – играй не в противовес, а в согласие. Пускай город думает, что это он придумал.

– Хорошо, – сказала она. – Пускай думает.

Лиза шагнула вперёд – и тонкий блик фонаря лёг ей на ладонь. На секунду рука стала почти прозрачной – как водяной лист. Марина схватила дочь за локоть, ощутив сухость её кожи – и это, странным образом, успокоило: кожа сухая, а значит, их река ещё не забрала.

– Мам, – тихо сказала Лиза, – если меня позовут по имени, которого у меня не было, не держи меня сильно. Просто держи.

– Я держу, – ответила Марина.

Они вошли в прохладный свет.

В Зеркальном Хабаровске нет часов – но время слышно. В этот миг оно стало гуще: фонари шептались, как женщины в очереди у киоска «Союзпечать», вода шептала, как официантка в маленькой чайной, дома переговаривались друг с другом, как соседи сквозь тонкие стены. И среди этих голосов поднимался другой – совсем низкий, басовый, как у далёкого парохода, и в нём – шёпот льда, рёв полыньи, и ещё что-то металлическое, как если к чугуну прижать ухо. Марина знала, кто это. Или, вернее, – что. Но вслух не сказала.

– Мы идём, – сказал Улун. – И город идёт нам навстречу. А охотники – рядом. И это – всего лишь охота.

Он улыбнулся, и улыбка была такая, что Марина впервые за последние сутки подумала: возможно, у них действительно получится.

Они шли вглубь света, и Сад раскрывался – не сразу, не одним взглядом – как древний свиток, где сначала видна только гора на заднем плане, и лишь потом проступает короткий мостик, потом – лодка, потом – рыбак. Фонари повисли ниже, их стало больше; между ними – черные, тонкие, как строки письма, ветви деревьев, на которых не росло ничего, кроме чёрного нефрита. В листьях звенел тонкий стеклянный смех. И где-то очень близко – уже не шёпот, а слово – «Марина». Но слово это было не голосом воды – нет. Это была она сама – та, другой, которая осталась бы, если бы не поехала в Хабаровск. У той «Маришки» были другие руки, другая музыка – и, возможно, другая Лиза. Марина ощутила, как тонкая нить под её ногами начинает дрожать, и тут же – поставила на неё ногу твёрже.

– Я здесь, – сказала она правильно – не воде, не фонарю – себе. – И я иду.

– Мы идём, – сказала Лиза эхом.

– И город слушает, – добавил Улун.

За их спиной, в глубине, в коридорах, что они прошли, что-то мягко стукнуло – как закрывается крышка шкатулки. Охотники пришли в «сносное» убежище и не нашли никого. Им останется ещё много коридоров, много шёпотов и много собственных отражений – на всю ночь.

А впереди – лунный свет шёлковыми волнами катился по земле. В этом свете ультратонкой резьбой проступали дорожки – как ладонные линии. Марина узнала одну: «идти – слушать – идти». Дуга, слог, такт.

Она подняла скрипку.

И город, кажется, действительно улыбнулся.

Глава 14. Сад лунных фонарей

Переулок, мрачный и узкий, как трещина в старом камне, вытолкнул их на площадь, которую в обычном городе не существовало. Здесь, в Зеркальном Хабаровске, пространство жило и дышало иначе: тонкие каменные столбы торчали из земли, как вытянутые пальцы древнего великана, и на каждом горел фонарь – не масло, не электричество, а что-то среднее между лунным льдом и тёплым дыханием. Свет был серебряным, как смешанный с инеем молочный дым, и от него не становилось теплей: наоборот, холод просачивался под одежду, прикасался к шее и уговаривал дрожать. Казалось, фонари подвешены на невидимых нитях, и каждый медленно покачивается – то выше, то ниже, словно медуза, которая всплывает и тонет в чёрной воде.

– Дальше – чужая территория, – негромко сказал Максим Логинов. – Здесь лучше говорить тихо. А ещё лучше – слушать.

Он, как обычно, держался просто, почти буднично: надвинутый капюшон, ровная походка, экономные жесты. Но стоило взглянуть внимательнее – и в движениях угадывалась другая логика, не городская: всё отмерено, всё согласовано с невидимым ритмом. Он с околоточной вежливостью добавил: – Если уж называть меня не как в паспорте, зови «Улун». Здесь имя звучит правильнее.

Марина Морозова только кивнула. Она прижимала к себе футляр со скрипкой так, будто это был спасательный круг, и ладонь её на ручке была белей обычного – пальцы слегка онемели от влажного холода. Дочь, Елизавета, – Лиза – шагала рядом и, казалось, становилась легче с каждым метром: то обреталась тенью сбоку, то вдруг чуть запаздывала в движении, словно в невидимом зеркале картинка не успевала за оригиналом. Лиза держала в руках бумажного журавлика, сложенного из вырванного листа чьего-то старого дневника: краешек хрустел, как тонкий лёд.

Между фонарями росли деревья – ни клёны, ни тополя. Стволы – изогнутые, вытянутые, будто в момент танца застыли даосские мудрецы, а вместо листьев – тончайший зелёный камень, нефритовые пластинки, на ветру звенящие так нежно, что звук больше чувствовался кожей, чем ухом. Этот звон складывался в едва уловимые слоги, и Марина то и дело ловила себя на мысли, что фонари шепчут: «не спеши… смотри под ноги… не оглядывайся». Хотя, возможно, это собственный мозг, измученный бессонной ночью, прадедовскими суевериями и самой страшной мыслью: «я опоздала».

– Здесь нельзя шуметь, – сказал Улун, не оборачиваясь. – Сад слышит. А то, что он слышит, он пытается повторить.

– Повторить? – шепнула Марина.

– Увидишь, – также шёпотом ответил он.

Слева из тумана выплыла фигура. Высокая, почти прозрачная, как стекло, в длинном плаще цвета мокрого камня. Лицо – полностью закрыто гладкой маской. Не маской даже – полированной поверхностью, в которой отражался весь Сад. Марина вздрогнула: там, в овальном окошке «лица», смотрела на неё она сама – только моложе, с рассыпавшимися по плечам волосами и с глазами, которые ещё не знали слова «поторопись». Уголки губ в отражении дрогнули – старое, давнее «получится же, ну» – и от этой дрожи на мгновение стало больно.

– Стражи отражений, – негромко произнёс Улун. – Не смотри долго. Они норовят подменить тебя на того, кем ты себе нравилась.

Марина отвернулась, ощущая чужое «я» – гладкое, заманчивое – затылком. Лиза тоже отвела взгляд, измятый журавлик чуть пискнул в её пальцах. Страж скользнул вдоль ряда фонарей и исчез, растворившись в слое серебристого тумана, где огни распадались на трепещущие точки.

Они шли дальше. Свет висел всё ниже, полосами ложился на дорожки, заставляя подстраивать шаг. Иногда фонарь внезапно вздрагивал, будто кто-то дунул с другой стороны, и тогда круги света плясали, как монетки на воде. Запах воздуха постепенно менялся: к сырости и железу добавился тонкий аромат холодной золы, сухих цветов и чуть-чуть – дыма от медленного угля.

– Не пересекайте тени, – предупредил Улун. – Здесь тени – как водные жилы. Перешёл – и тебя «уносит».

– А если всё же… – начала было Марина, но он поднял палец: стоп.

Туман перед ними разошёлся мягко, словно кто-то снял тяжёлую портьеру. Открылась арка – высокая, круглая, обвитая лозой, на которой цвели фарфоровые цветы. Каждый лепесток изнутри светился бледно-голубым, и от этого казались живыми – вот-вот качнутся, стукнутся боками и зазвенят. Под аркой камни были отполированы тысячами ног, и в их глубине читались линии, похожие на старые гексаграммы: кто-то когда-то знал, как здесь проходить.

– Врата Памяти, – сказал Улун. – Дальше Сад начнёт выбирать.

– Что – выбирать? – спросила Марина.

– Что тебе оставить, а что забрать, – спокойно ответил он. – Город не любит избыточного.

У Марины внутри что-то упёрлось: «Моё – избыточное?» Она хотела возразить, но язык будто приклеился к небу. Голова быстро наполнилась едва заметной ватой: запах осеннего Хабаровска – яблоки, мокрый асфальт, трамвай на повороте – встал рядом со звуком первого дождя в мае, а тут же к ним примешались «воспоминания», которых быть не могло: как она в детстве играет на пустыре с девочкой, удивительно похожей на Лизу; как стоит на мосту с Улуном (но они же познакомились совсем недавно!); как кто-то гладит её голову и шепчет: «ну не плачь». Слои, слои, слои – как если бы чужая рука мешала её фотографии в альбоме.

– Это город пробует тебя, – сказал Улун. Голос его был ровный, сухой – как шаг по льду. – Он вплетает свои нити в твои. Если примешь – забудешь, какой была ткань.

– А если не принять? – Лиза едва слышно.

– Тогда будет больно. Но ты останешься собой.

Они вошли под арку. И сразу же пространство с обеих сторон заполнилось теми самыми стражами. Их было трое; вместо головы – зеркальная сфера, не стеклянная, нет, – водяная, плотно сжатая изнутри, как если бы шар собрали из сотен миллиметровых капель. В отражении этой «головы» всё искривлялось, как в глубоком омуте: фонари вытягивались в стрелы, Марина – в тонкую трость, Лиза – в пятно, над которым колышется журавлик. Длинные чёрные плащи шевелились сами по себе, будто ткань дышала. Самые кончики плащей то и дело касались камня – мягко, как язык.

– Идите, – сказал один. Но голос пришёл сразу из двух мест: изнутри головы Марины и откуда-то глубоко из Сада. – Но оставьте то, что не принадлежит этому городу.

– Мы не брали, – твёрдо произнёс Улун.

Страж повернул «лицо» – на Лизу. Длинный палец, тонкий, как луч, указал на белую бумажную птицу.

– Она взяла.

Лиза сжала журавлика; шершавый лист жалобно скрипнул. Марина вспыхнула: – Это подарок. Это бумага. Это…

Стражи двинулись. Не быстро. Но в их шаге было что-то, что заставило ступни Марины непроизвольно дернуться назад. И в этот момент вокруг качнулся весь Сад: фонари начали раскачиваться, хотя воздух оставался неподвижным. Свет стал словно мигать – тускнел и вспыхивал. Когда тускнел – мир подменялся. Марина видела не колонны и фонари, а заснеженный Амур, на котором во весь рост стоит человек в старом ватнике; видела не Лизу, а девочку – сопливую, в шапке с помпоном – и она держит её за руку, как когда-то держала Маринина мать… Но это не её девочка. Не её зима.

– Они меняют нас, – хрипло сказал Улун, и рука на кромке его рукава чуть дрогнула. – Скоро забудем, зачем пришли.

Марина почувствовала, как воспоминания действительно просыпаются, как песок сквозь пальцы. Отражение в круглом водяном «лице» стража косо сдвинуло бровь, как делала она однажды «до всего», – и стало почти невыносимо: на секунду захотелось шагнуть в эту круглую, трепетную поверхность и сказать «да, хорошо, пусть будет так, простите». Но в плечо больно, намеренно – как по-учительски, – легла ладонь Улуна.

– Не в свет, – резко сказал он. – В тень. Только на тень от фонаря. Твоя тень принадлежит тебе.

Марина заставила себя опустить взгляд и смотреть на собственную тень – чёткую, почти чёрную, с острыми плечами и смешно торчащим футляром. Тень странно поддержала – как мусорка, к которой иногда прислоняешься после тяжёлого дня, и она, железная, твёрдая, вдруг ощущается почти «помощью». Лиза, сжав губы, тоже уставилась в тень своей ладони с журавликом: тёмная птичка шевельнулась – и осталась её, не городской.

Стражи замерли. Чёрные плащи чуть отхлынули, как вода, столкнувшаяся с каменной ступенькой. Один из них, центральный, будто прислушался к чему-то вдали и отступил на два шага. В этот момент пространство перед ними стало шире, стена фонарей расступилась, и Марина увидела круглую площадку с каменной чашей. В чаше – неподвижная, как замкнутое зеркало, вода. Луна в Зеркальном небе светила туда идеально, без малейшей дрожи.

– Зеркальный источник, – сказал Улун. – Здесь город решает, пропустить или закрыть.

– И как… – Марина не закончила. Слова отражались о белые камни и теряли хвосты.

– Он спросит, кто ты, – ровно продолжил Улун. – Солжёшь – заберёт всё, что унесёшь. Скажешь правду – заберёт то, что посчитает лишним. Не спорит.

Лиза шагнула к чаше первой. Отражение в воде не совпало с ней: глаза – светлее, волосы – длиннее, на висках – капельки, будто девочка только что вынырнула. В отражении плечи слегка горбились иначе – и это «иначе» заставило сердце Марины сбиться. Она протянула руку, но не коснулась.