Полная версия:

От Икике до Ялу. Боевые корабли 1885-1895

Водоизмещение 2534 метрических тонн, длина 67,75 м, ширина 13,23 м, осадка 4,8 м. Мощность машин – 2600 л.с., скорость – 14 узлов. Дальность плавания – 1500 миль на 9 узлах. Вооружение: 1 орудие калибра 355 мм, 4 пушки калибра 120 мм за броневыми щитами, 4 револьверных пушки 37 мм и 4 картечницы малого калибра. Количество торпедных аппаратов – 4, из них один для торпед калибром 38 см и три – для торпед калибром 355 мм.

Бронирование: карапасная палуба толщиной до 95 мм, барбет со стенками в 203 мм и рубка со стенками толщиной 254 мм. Экипаж – 220 человек.

“Гельголанд” исключен из списков флота в 1907 г., “Торденскьольд” – 14 мая 1908 г.

355-миллиметровое орудие с длиной ствола в 25 калибров после принятия на вооружение медленногорящего пороха выбрасывало снаряд весом 525 кг с начальной скоростью 537 м/сек. на дистанцию 8330 м. В распоряжении комендоров “миноносного тарана” находились три основных типа снарядов (все – по 525 кг):

бронебойный из закаленного чугуна, снаряженный разрывным зарядом в 6,825 кг черного пороха;

бронебойный стальной с разрывным зарядом 12,6 кг черного пороха;

фугасный стальной с разрывным зарядом 26 кг черного пороха.

305 мм орудие с длиной ствола в 22 калибра первоначально комплектовалась двумя видами чугунных снарядов:

бронебойным из закаленного чугуна весом 329 кг. Его начальная скорость равнялась 475 м/сек., дальность стрельбы составляла 6920 метров; вес разрывного заряда черного пороха – 4,5 кг;

фугасный чугунный весил 282 кг и выстреливался с начальной скоростью 510 м/сек. Дальность стрельбы при этом составляла 7200 м. Вес разрывного заряда из черного пороха – 14,8 кг

Впоследствие были приняты на вооружение стальные снаряды – бронебойный и фугасный, оба – по 329 кг весом, с начальной скоростью 510 м/сек. (при использовании медленного горящих порохов) и дальностью стрельбы 7400 м. Вес разрывного заряда из черного пороха в бронебойном снаряде 8,4 кг, в фугасном – 18 кг.

Орудие калибром 263 мм имело длину ствола 22 калибра и первоначально стреляло двумя типами чугунных снарядов:

бронебойным из закаленного чугуна весом 205 кг с начальной скоростью 475 м/сек., дальностью стрельбы 6100 м и разрывным зарядом в 2,7 кг черного пороха;

чугунным фугасным весом 177,5 кг с начальной скоростью 510 м/сек. и дальностью выстрела 6350 м; вес разрывного заряда черного пороха – 9,5 кг.

Позднее были приняты стальные бронебойный и фугасный снаряды весом по 205 кг и с одинаковой начальной скоростью – 500 м/сек. Дальность стрельбы и тем, и другим составляла 6550 м. Вес разрывного заряда из черного пороха в бронебойном снаряде – 5,2 кг, в фугасном – 10,5 кг.

120 мм орудия “Гельголанда” и “Торденскьольда” также были произведены Круппом, имели длину ствола 25 калибра и использовали три основных типа снаряда:

бронебойные из закаленного чугуна и стальной весом по 20 кг. Оба выстреливались с начальной скоростью 455 м/сек. и имели дальность полета в 5000 м. Различались весом разрывного заряда: в чугунном – 250 грамм, в стальном – 600 грамм.

Третий тип снаряда – фугасный. Весил 16,4 кг и покидал канал ствола орудия с начальной скоростью 495 м/сек., что обеспечивало дальность стрельбы в 5010 м. Содержание взрывчатки в снаряде – 1,1 кг.

На протяжении десятков лет датский флот был тем оселком, на котором прусско-германские флотоводцы оттачивали искусство борьбы на море и под противостояние с которым “правили” свои эскадры; на тактико-технические характеристики кораблей которого ориентировали своих проектантов и корабелов. Правда, в случае с “Гельголандом” вышло скорее наоборот: головной корабль первой серии германских броненосцев, похожих на датский “миноносный таран” – "Байерн" ("Бавария") – был заложен в июне 1874 г. – почти на два года раньше “Гельголанда”. Закладка второго корабля серии – “Заксена” ("Sachsen" – "Саксония") состоялась в апреле 1875 г. Он строился, в отличие от “Байерна”, заложенного на “Императорской верфи” в Киле, на частном предприятии “Вулкан” в Штеттине опережающими темпами, и именно по его названию получила наименования вся серия.

За “Заксеном” последовали "Баден" (заложен в августе 1876 г. на казенной верфи в Киле) и "Вюртемберг" (заложен в ноябре 1876 г. “Вулканом”). К созданию этих кораблей немцев подтолкнули действия французского флота во время Франко-прусской войны, беспрепятственно проникшего на Балтику и блокировавшего немецкие порты. Назначенный после окончания войны главой германского адмиралтейства генерал Альбрехт фон Штош принял концепцию развития флота, согласно которой он должен был делиться на две части: береговую оборону и то, что впоследствии было поименовано “Флотом открытого моря”, – группировку мореходных кораблей для активных действий и службы в колониях (их захвата).

“Заксены” занимали в этой концепции промежуточное положение: обладая малой осадкой, формировали маневренный резерв, который должен поддерживать береговые батареи и корабли, защищающие угрожаемые участки протяженного немецкого побережья,

Архитектурно “Заксены” напоминали “Гельголанд”. Главное отличие – замена башенно-казематного размещения артиллерии на барбетное: носовая башня с 12-дюймовкой заменена барбетом с парой пушек калибром 26 см; еще 4 таких же орудия стояли по углам квадратного в плане барбета, расположенного позади четырех высоких труб котельного отделения. Интересная особенность: эти трубы не стояли в ряд, а также размещались в углах некоего умозрительного квадрата – подобно ножкам опрокинутой табуретки.

"Заксены" оказались процентов на 20 больше по водоизмещению своего датского оппонента, несли более толстую поясную броню (356 мм), но при этом пояс по ватерлинии, в отличии от датского проекта, защищал только центральную часть корпуса – оконечности прикрывались толстой карапасной палубой. Надо заметить, что германская промышленность в то время еще не могла обеспечить судостроителей нужным количеством броневых плит, и для первых двух кораблей серии броня была заказана в Англии, фирме Кэмел – отсюда и кратные дюймам толщины брони “Заксена” и “Байерна”.

Корабли оснащались подводным шпироном в носовой части, но никто из экспертов не делал упора на то, что они являются таранным кораблями. Официально “Заксены именовались “броненосными корветами” – и действительно-то: вся их артиллерия располагалась на открытой палубе.

“Заксен” сошел на воду 21 июля 1877 г., передан флоту 20 октября 1878 г.

“Байерн” спущен на воду 13 мая 1878 г., передан флоту 4 августа 1881 г.

“Вюртемберг” спущен на воду 9 ноября 1878 г., передан флоту 9 мая 1881 г.

“Баден” спущен на воду 28 июля 1880 г., передан флоту 24 сентября 1883 г.

Тактико-технические характеристики броненосного корвета “Заксен” и состоявшей на его вооружении артиллерии:

Водоизмещение – 7400 т. Длина – 98,2х18,4х6,32 м. Мощность машин – 5000 л.с. Скорость хода – 14 узлов. Дальность плавания – около 2000 миль 10-узловым ходом.

Вооружение: 6 орудий калибром 263 мм, 6 – 87 мм.

Торпедные аппараты на кораблей появились только в 1886 г. На корме был установлен один надводный поворотный для торпед диаметром 35 см, в носовой части – 2 подводных неподвижных для стрельбы прямо по курсу такого же калибра. Позднее были добавлены 2 бортовых торпедных аппарата для торпед калибром 45 см.

Броневой пояс корабля прикрывал его центральную часть и состоял из слоя 8-дюймовых плит кованной железной брони, тиковой прослойки толщиной в 20 см и слоя плит толщиной в 6 дюймов; таким образом, общая толщина броневого пояса составляла 356 мм.

По другим данным, оба слоя поясной брони на “Заксенах” были толщиной по 203 мм.

С торцов пояс замыкался броневыми траверзами толщиной 254 мм.

Толщина броневой палубы над поясом – 50 мм, в оконечностях она превращалась в карапасную со скосами толщиной до 75 мм.

Бронирование барбетов имело толщину 254 мм; стенок рубки – 140 мм (крыша не была бронирована).

263 мм орудия имели длину ствола 22 калибра и использовали два основных вида боеприпасов:

бронебойный снаряд весом 184 кг с разрывным зарядом 2,4 кг, начальной скоростью 480 м/сек. и дальностью стрельбы 5650 м;

фугасный снаряд весом 162 кг с разрывным зарядом 7,86 кг черного пороха, начальной скоростью 500 м/сек. и дальностью стрельбы 5675 м.

87 мм пушка образца 1882 г. имела ствол длиной 24 калибра и стреляла фугасным снарядом весом 6,76 кг с разрывным зарядом 180 грамм черного пороха на дистанцию 5700 м, выбрасывая снаряд с начальной скоростью 471 м/сек.

В 1894-1897 гг. все 4 корабля типа "Заксен" прошли глубокую модернизацию: на броненосцах были поставлены более мощные машины, позволявшие развивать ход до 17 узлов (по данным энциклопедии "Jane's Fighting Ships", по другим источникам – заметно меньше – до 15,5 уз.) и держаться в одном строю с современными броненосцами.

Железная броня была заменена современной крупповской. Толщина брони цитадели составила 200-250 мм; толщина стенок рубки увеличена до 200 мм; введена кормовая рубка с противоосколочным бронированием: стенки – 15 мм и крыша – 12 мм

87 мм пушки заменены на более современные калибром 88 мм с длиной ствола в 30 калибров. Добавлены 8 револьверных пушек калибром 37 мм и 8 пулеметов. Четыре трубы заменены одной.

Не обошлось без отклика и по ту сторону Северного моря, иначе трудно объяснить появление в составе британских эскадр двух броненосцев, очень мало соответствующих высоким стандартам Royal Navy.

Заложенный 18 апреля 1879 г. "Конкверор" ("Conqueror" – "Завоеватель") представлял собой ни что иное как несколько увеличенный в размерах однобашенный брустверный броненосец "Руперт" – слишком слабый и тихоходный для того, чтобы сражаться в одной линии с линкорами Royal Navy, и слишком глубокосидящий для того, чтобы служить в качестве корабля береговой обороны. Флотским начальством он рассматривался как образец бесполезности, и в течение всей истории "Руперта" ему искали подходящее применение.

"Конкверор" отличался от него лишь заменой дульнозарядных 10-дюймовок в единственной башне на пару казнозарядных 12-дюймовок. Второй калибр был представлен всего четырьмя 6-дюймовками, и, будучи крупнее на тысячу тонн "Гельголанда", "Конкерор" имел все шансы проиграть ему артиллерийский поединок.

Тем сильнее будет удивление несведущего наблюдателя, когда он узнает, что через 5 лет после закладки "Конкверора" на той же верфи в Чатеме заложили его систершип – точно такой же "Хироу" ("Hero" – "Герой").

Однако сведущий наблюдатель наверняка будет в курсе такого нюанса мировой геополитики, согласно которому при обострении отношений между Великобританией и Россией страдает, в первую очередь, Дания. Причина тому проста: элементарный расчет показывает, что самый простой способ вывести мощный русский Балтийский флот из игры – войти с надлежащими силами на рейд Копенгагена и принудить Данию закрыть проливы для русских. А если датчане не подчинятся, то Копенгаген бомбить, проливы запереть самим и угрожать уничтожением ревельской эскадры (примерно 40% русского Балтфлота) до того, как растают льды у Кронштадта и на помощь ревельцам подойдет основная часть флота.

Так было в 1801 г., когда бомбардировкой Копенгагена руководил Нельсон (именно к этому эпизоду относится тот легендарный случай, когда великий флотоводец, в ответ на сообщение флаг-офицера: "Паркер (старший начальник эскадры – прим. автора) приказывает начинать отход", приставил подзорную трубу к выбитому глазу и ответил: "Не вижу"); так было и в 1807 г., когда англичане учинила такой погром, что Дания навсегда выбыла из ряда первоклассных морских держав.

Вот, на случай, если потребуется в очередной раз бомбить Копенгаген, и пригодились бы и "Конкверор", и "Хиро" – в течение всех 80-х годов позапрошлого века отношения между Великобританией и Россией периодически обострялись до предела.

Впрочем, в 1880-х годах британские эскадры были настолько разномастными, что и без реверансов в сторону датской столицы оба "таранных" броненосца превосходнейшим образом вписались в их состав.

Надо заметить, что британские адмиралы относились с изрядным скепсисом к идее таранного удара в морском бою даже во времена Лиссы м Мемфиса. И поэтому отправной точкой при создании английского миноносного тарана было то соображение, что типичные миноносцы того времени слишком уязвимы, и желательно иметь для торпедных атак что-нибудь более существенное, желательно – бронированное. Начиная с 1872 г. Барнаби и его команда проработали несколько вариантов торпедного броненосного судна, и конечным итогом стал корабль, поразительно напоминающий “Манассас” южан, переоборудованный из обычного речного буксира 20-ю годами ранее.

Речь идет о "Полифеме" ("Polyphemes" – назван в честь легендарного циклопа, удерживавшего Одиссея и его спутников в своей пещере). Этот довольно крупный корабль (2640 т) в качестве главной своей защитой имел карапасную палубу толщиной 3 дюйма, которая, подобно спине кита, и выступала над поверхностью воды, сокращая до минимума мишень для неприятельских комендоров: 90% объема “Полифема” находились под водой. Дополнительной защитой служили угольные ямы вдоль бортов.

Основное вооружение включало 5 торпедных аппаратов – 1 носовой и 4 бортовых – для торпед Mk II калибром 14 дюймов (дальность хода – 550 метров со скоростью 18 узлов). Таран стал, скорее, данью моде. Но и тут Барнаби стал искать и нашел нетривиальное решение. Он исследовал влияние тарана на гидродинамическое сопротивление движению судна и разработал оптимальную с точки зрения скоростных характеристик корабля форму этого устройства. Получилось нечто вроде бульба современных танкеров и больших контейнеровозов, внутри которого, к тому же, был расположен торпедный аппарат – очевидно, идти на таран “Полифем” должен был только в крайнем случае, расстреляв торпеды.

Поверх яйцеобразной верхней части корпуса "Полифема" был проложен узкий продольный мостик, в который была вписана рубка, защищенная 6-дюймовой броней, и дымовая труба. В случае гибели корабля палуба отделялась и превращалась в два спасательных плота.

По проекту артиллерия не предполагалась. Вместо пушек планировалась установка водомётов, которые должны были поливать кипятком из машинных котлов артиллерийскую прислугу атакуемого корабля – чтобы не мешала таранить. Впрочем, наивность такого метода воздействия на неприятеля была слишком очевидной, и в окончательном варианте “Полифем” все-таки вооружили шестью 2-ствольными картечницами калибром 25,4 мм в бронированных башенках. Невысокая эффективность этих орудий бросалась в глаза, и их заменили 6 пушками Гочкиса калибром 57 мм – не лишним добавлением к основному вооружению “Полифема”: учитывая его существенные размеры, он сам был завидной мишенью для неприятельских миноносцев.

Сошел "Полифем" на воду в 1881 г. – лишь на год позже "Торденскьольда". Использовался, в основном, как опытовое судно, но в 1885 г. показал себя во всей красе. На организованных в этом году учениях “Полифему” предстояло атаковать гавань ирландского городка Каслтаунбера, оборудованную защитными сооружениями по образцу гавани Кронштадта. 30 июня миноносный таран легко прорвал боновые заграждения Каслтаунбера; и, по решению судей, не был остановлен ни обстрелом, ни атаками дежуривших на рейде миноносцев. Блестяще выполнил поставленную задачу. Но продолжения не последовало. Второй корабль этого типа – “Эдвенчер” – так и не был построен. Причина очевидна: в начале восьмидесятых годов 6-дюймовка (орудие, способное пробить карапасную броню “Полифема” и нанести ему фатальные повреждения) делала 1-2 выстрела в минуту и устанавливалось на станках, с которых попасть в быстро движущийся корабль было достаточно сложно; но к концу 90-х темп стрельбы этих орудий возрос до 5-6 выстрелов в минуту, а новые станки обеспечили им быстроту и точность наводки. Да и скорость “Полифема” с годами все менее соответствовала идее стремительных атак на неприятельские базы и соединения кораблей в открытом море.

Тем не менее, идеи, заложенные в конструкцию “Полифема”, дали всходы, причем по ту сторону Атлантики. Мореманам США крепко врезался в память феноменальный успех унионистских таранов в сражении при Мемфисе. И идея создания судов, способных повторить это достижение, причем не на реке, а в открытом море, не давала ответственным лицам покоя. Правда, после окончания Гражданской войны финансирование флота резко сократилось, и построить первый корабль нужного типа – “Аларм” (“Alarm” – “Тревога”) удалось только к 1874 г. – спустя 10 лет после его закладки.

Это был довольно крупный корабль длиной 76 метров, из которых 9,7 метра приходилось на массивный таран, внизу которого, в специальных полостях, размещались шестовые мины, выдвигаемые на шестах длиной в 10 м.

Однако в 1873 г. на вооружении американского флота появились торпеды, и шестовые мины в их полостях были заменены этим новым оружием.

Артиллерийское вооружение было представлено 15-дюймовым гладкоствольным дульнозарядным орудием Дальгрена, установленным на носу – чтоб предварить таранный удар сокрушительным залпом. Еще на “Аларме” были установлены четыре 9-фунтовки и несколько картечниц – уничтожать артиллерийскую прислугу атакуемого корабля.

Нос корабля почти на всю высоту защищался 4-дюймовым (102 мм) броневым поясом, но в кормовой части бронирование отсутствовало совсем.

Изюминкой корабля был его движитель – хитроумное гребное колесо, расположенное горизонтально (а не вертикально, как на всех колесных пароходах). Такое устройство придавало ”Аларму” уникальную поворотливость, но не смогло обеспечить скорость свыше 10 узлов. Что поставило крест на использовании этого “ночного тарана” в боевых целях: корабль эксплуатировали в качестве опытового судна, в 1885 г. выведен в резерв, в 1898 г. отправлен на слом.

Второй американский корабль этого типа – “Интрепид” (“Intrepid” – “Бестрепетный”) строился параллельно с “Алармом”, но был несколько крупнее, нес полный броневой пояс толщиной в 5 дюймов (127 мм) и имел винтовой движитель. Правда, при мощности машины в 1890 л.с. его скорость составила всего 11 узлов, что, опять-таки, сводило к нулю его ценность в качестве таранного или миноносного судна.

Как и на “Аларме”, шестовые мины (их было запланировано 3 штуки) были заменены торпедным аппаратом, проходящим сквозь таран. Торпеды должны были выстреливаться либо просто выталкиваться из аппарата длинным шестом.

Артиллерийское вооружение было представлено 4 гладкоствольным гаубицами калибром 24 фунта – типичным вооружением унионистских канонерок времен Гражданской войны.

Крупным недостатком “Интрепида” было отсутствие броневой палубы – корабль мог быть сильно поврежден и даже выведен из строя обстрелом из картечниц с мачт атакуемых кораблей.

Сам “Интрепид” нес две мачты с парусным вооружением; насколько оно было нужно, неизвестно, но эти мачты сильно демаскировали бы корабль при таранно-торпедных атаках.

Как и “Аларм”, “Интрепид” вошел в строй флота в 1874 г. и до начала 1880-х годов использовался для охраны портов Новой Англии. В 1882 г. его было решено переделать в чисто артиллерийскую канонерку для службы в китайских водах, но работы затянулись; в 1889 г. комиссия обследовала корабль и установила, что деревянные конструкции корпуса “Интрепида” пришли в негодность; корабль вывели из состава флота и в 1892 г. отправили на слом.

Идея таранного корабля в США возродилась после появления в Англии “Полифема”; инициатором постройки аналога этого корабля в US Navy стал контр-адмирал Дэниэл Аммен, располагающий значительной поддержкой в Конгрессе. “Катадин” (“Katahdin” – так назвали судно в честь горы в штате Мэн) и внешне, и по размерам (76,43х13,23х4,6 м, водоизмещение 2190 тонн) напоминал английский прототип, но был чисто таранным кораблем – по проекту на нем отсутствовали и торпедные аппараты, и артиллерия (после ввода в строй на судне были установлены четыре пушки калибром 57 мм).

Бронирование состояло из мощной карапасной палубы из гарвеевской брони с тощиной горизонтальной части до 2 дюймов (51 мм) и скосов – до 6 дюймов (152 мм). Бронировалась также рубка, толщина стенок которой составила 18 дюймов (457 мм)!

Строился “Катадин” для корабля своего водоизмещения очень долго: был заложен в июле 1891 г., спущен на воду 4 февраля 1893 г., введен в строй 20 февраля 1896 г. На испытаниях показал скорость всего в 16 узлов (меньше даже, чем у “Полифема”). Условия обитания экипажа (97 человек) оказались чрезвычайно скверными: вентиляция работала плохо, подводная часть корпуса при работе машин разогревалась до нестерпимой температуры.

Все эти обстоятельства привели к тому, что вскоре после окончания войны с Испанией “Катадин” был выведен в резерв, в 1909 г. исключен из состава флота и потоплен как артиллерийская мишень.

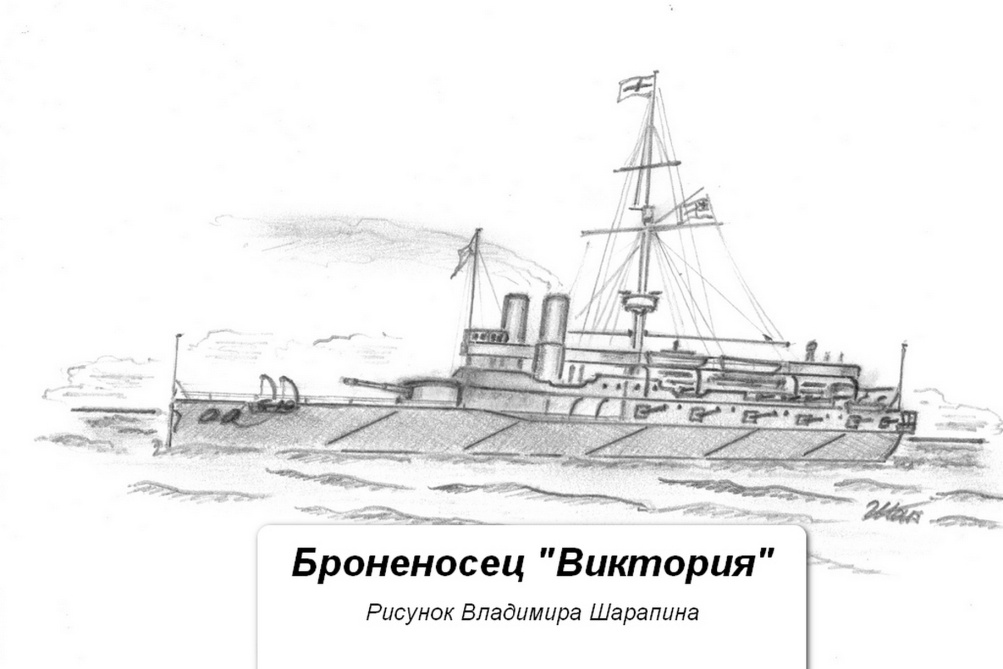

На "Полифеме" история британских таранов не завершилась – наоборот, ее ждал небывалый расцвет. Изначально "Виктория" (назван в честь правящей английской королевы) и "Санс Парейль" ("Sans Pareil" – "Несравненный" – этот корабль унаследовал название от трофейного французского линкора времен парусного флота) планировались как развитие типа "Кемпердаун" с увеличенной (возможно, в подражание французам, ставившим на свои новые броненосцы массу среднекалиберных пушек) батареей 6-дюймовых орудий: разные проекты предлагали установку от 12 до 18 пушек этого калибра. И все бы хорошо, но оружейная промышленность не поспевала за замыслами Адмиралтейства: проще говоря, 13,5-дюймовых орудий, уже успевших получить хорошую репутацию, для новых броненосцев не было.

Выход напрашивался проверенный: установить, как и на "Бенбоу", пару 16,25-дюймовых монстров. Но англичане уже могли убедиться, что эти грандиозные орудия – совсем не подарок! И имели основания полагать, что и главный потенциальный противник – французы – подозревают, что гиганты артиллерии в деле не так страшны, как то принято считать по баллистическим расчетам и прочим теоретическим выкладкам. И, чтобы произвести на потенциального противника должное впечатление, нужно нечто более экстравагантное, чем простая замена пары 13,5-дюймовых орудий в барбете на одну пушку калибром 16,25 дюймов.

Так родилась идея таранного суперброненосца: оба барбета "Кемпердауна" на "Виктории" и "Санс Парейле" заменила единственная башня, установленная в носовой части, из которой торчали стволы сразу двух 113-тонных гигантов.

Всю кормовую часть занимала надстройка, в которой располагались 12 шестидюймовых орудий, защищенных броней только с траверзов. Важным дополнением стала 10-дюймовая ретирадная пушка, установленная на корме за броневым щитом толщиной в 6 дюймов. Противоминная артиллерия была представлена 21 стволом (6- и 3-фунтовые пушки и картечницы разного калибра); дополняли вооружение 4 торпедных аппарата.

По размерам "Виктория" не отличалась от своих барбетных предшественников: водоизмещение 10470 тонн, длина – 110,64 м, ширина – 21,34 м, осадка – 8,15 м. Бронирование так же мало отличалась от такового на "Кемпердауне": 18-дюймовый пояс с 16-дюймовыми траверзами; 3-дюймовая палуба поверх пояса в центральной части и на уровне нижней кромки броневого пояса в незащищенных вертикальной броней оконечностях. По расчетам Барнаби выходило, что, если у "Виктории" артиллерийским огнем будут снесены оконечности по броневую палубу, осадка увеличится на считанные дюймы, и броненосец сможет продолжать бой.

Массивная башня защищалась броней в 17 дюймов (431 мм), подбашенное отделение, шахты подачи боеприпасов, механизмы вращения башни – редутом с толщиной броневых стенок 18-16 дюймов. Боевая рубка имела броневые стенки толщиной 14 дюймов, крышу из брони толщиной в 2 дюйма.

Вот так – лаконично и внушительно – был защищен корабль, которому предстояло обрести славу одного из самых несчастливых броненосцев Королевского флота.

"Виктория" была заложена в 23 апреля 1885 года, спущена на воду 9 апреля 1887 г. и введена в строй в марте 1890 г. На испытаниях машины судна показали мощность порядка 8000 л.с. (при естественной тяге) и броненосец развил ход в 15,3 узла. При форсированной тяге – 14255 л.с. и 17,3 узла.

"Санс Парейль" был заложен даже раньше “Виктории” – 21 апреля 1885 г., но строился дольше. Сошел на воду 9 мая 1887 г. и вступил в строй 8 июня 1891 г. Отличался незначительными улучшениями.

Противоминное вооружение пополнилось и насчитывало по 12 6- и 3-фунтовых пушек и 8 картечниц; к 4-м бортовым надводным торпедным аппаратам прибавились еще два надводных (носовой и кормовой неподвижные) и 2 подводных. Водоизмещение достигло 10740 тонн, а экипаж – 550-583 человек (в 1905 г. – 595 человек) .

"Санс Парейль" показал на испытаниях при форсированной тяге мощность 14482 л.с. ход в 17,75 узлов (при проектной мощности машин в 14000 л.с.).

Дальность хода для обоих броненосцев была рассчитана в 7000 миль 10-узловым ходом.

Со всей очевидностью, расчет при постройке этих двух грандиозных кораблей заключался в том, что любой противник устрашится мчащейся на него со скоростью в 30 км/час громады, готовой влепить в неприятеля пару 1800 фунтовых снарядов, а затем добить вражеский корабль мощным таранным ударом. Как то ни парадоксально, но первенцу и главному воплощению этой идеи самому было суждено погибнуть от таранного столкновения.