Полная версия:

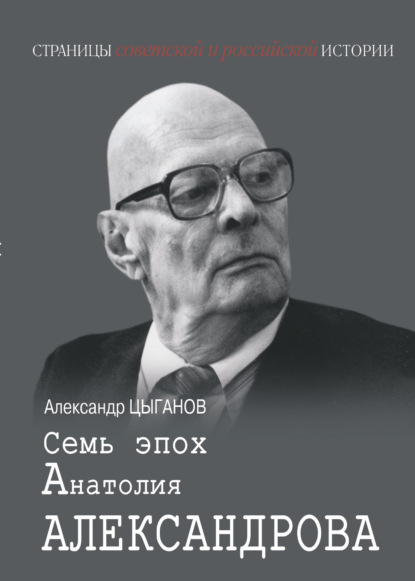

Семь эпох Анатолия Александрова

Играл свою роль и классовый фактор: гимназии «воспроизводили» дворянство, реальные училища – разночинцев. Конечно, к началу ХХ века какой-то резкой сословной границы здесь уже не проходило, но при возникновении своём в 1830‐х годах реальные училища оказались своеобразными аккумуляторами энергии детей из низших сословий, тех же мещан. Двойная польза – и мещане в дворянские гимназии не так сильно рвутся, и технические специалисты для империи куются.

Для царя-инженера, каким был Николай I, эта технология должна была казаться блестящей. Но новые времена – новые веяния. Либеральное правление Александра II поставило вопрос, можно ли разночинным «технарям» поступать в университеты – те ведь тоже были в основном ещё «дворянскими». В итоге решили: можно. Но только в технические, коммерческие и промышленные высшие учебные заведения. Однако демократизация шла дальше, и в 1888 году «реалистам» разрешили учёбу на физико-математических и медицинских факультетах университетов. К концу 1913 года в Российской империи насчитывалось 284 реальных училища, в которых обучалось 80 800 человек. [237]

Так что выбор Петра Павловича Александрова для своих детей – а Борис тоже был отправлен ранее в то же училище – был и демократическим, и, как показала жизнь, предусмотрительным. Не в каждой семье вырастают два доктора физико-математических наук, один из которых к тому же станет президентом Академии наук. А почему вообще выбор был не в пользу гимназии? А потому, что, хоть и был теперь Пётр Павлович Александров дворянином, не забыл он ни своего купеческого происхождения, ни своей работы «на земле», то есть среди народа, в земстве. Либеральные убеждения, как и демократические, предполагали служение народу. Поэтому ни то, ни другое понятия не были по тем временам ругательными.

Да и мальчишкам – их сестра Валерия как раз в гимназии училась – «технарство» было ближе по характеру, нежели элегии Овидия или песни Гомера. Оба любили что-то изобретать и придумывать, а детство на хуторе Млынок исподволь подводило к мысли о пользе практических умений, а следовательно, знаний. Нет, разумеется, что Борис, что Анатолий вовсе не были теми, кого сегодня прозывают «ботаниками», и в школьной жизни отнюдь не являлись образцами тяги к учёбе.

Толя вообще гулял на всю ширь табеля – от единиц до пятёрок. Сдавал переэкзаменовки. Получал нагоняи от преподавателей. И от отца, которого весьма угнетали натянутые отношения между отпрыском и образованием, а потому применявшего к разгильдяю различные педагогические – и не очень – воздействия. Разгильдяй от этого подчас подлинно страдал, но ситуация выправлялась ненадолго. Вселенная вокруг была переполнена куда более увлекательными вещами, нежели зубрёжка, а при задатках лидера и заправилы, которые у Анатолия проявились с первых лет жизни, выбор линии поведения был очевиден.

И, кстати, понятие «гулял» тут можно вполне принимать и в чистом виде. Прогуливал будущий академик занятия беззаветно и бестрепетно.

Как-то раз, передаёт сын Александрова Пётр семейное предание, его отец прогулял что-то очень много. О чём дома, естественно, не знали. Всё должно было выясниться в конце четверти, когда он получил табель с отметками и количеством пропущенных уроков. В этом табеле он приписал единицу спереди к числу пропущенных уроков, думая, что такое несуразно большое число приведёт к мысли, что это вообще ошибка. Но его старшая сестра Валерия Петровна, которая обычно ходила в реальное училище к учителям, возмутилась и решила выяснить, что произошло. Конечно, всё открылось, и Анатолий Петрович получил серьёзный нагоняй от отца. Интересно, что именно этот табель был недавно найден среди старых документов.

Всё изменилось, однако, когда Толя вдруг обрёл… радость открытия, точнее не скажешь. Ему было лет одиннадцать, когда Николай Васильевич Оглоблин, преподаватель математики и физики, показал в классе ряд опытов с электричеством. И одно дело было читать про них в учебнике Краевича, который Анатолий пролистал из любопытства в начале учебного года, а другое – увидеть воочию, как притягиваются и отталкиваются подвешенные к цилиндру проволочки без всякого, казалось бы, на них физического воздействия. И учащийся Александров буквально прилип к прибору Рисса, пытаясь управлять проволочками при помощи волшебных смоляной и стеклянной палочек. А потом дома провёл – уже без всякого прибора, понятно, но принцип-то был ясен – собственную серию опытов, заодно устанавливая, какие предметы можно электризовать трением, а какие нет.

На следующем занятии он изложил итоги своих изысканий Николаю Васильевичу, чем вызвал его заинтересованную и даже несколько уважительную реакцию. Был поставлен в пример, но это было не главным. Главными теперь были «Руководство физики и собрание физических задач» для гимназий и реальных училищ Малинина и Буренина и разные пособия по электричеству.

Позднее преподаватель дал Анатолию рекомендацию в межшкольный физико-химический кружок при той самой элитной 1-й гимназии. Им руководил преподаватель физики Александр Тимофеевич Любанский, сам действующий учёный-физик. Он не просто занимался в кружке с пытливыми учениками, не просто поручал им делать доклады и затем коллективно разбирать сильные и слабые их положения. Он втягивал ребят в настоящие исследования, которые проводил в то время, тем самым предлагая альтернативу традиционному в России (и тогда, и позже, и теперь) лекционному методу преподавания. Да, ибо тут работал другой принцип: младшие (ученики, студенты, курсанты) не учатся у старших; они учатся в совместной работе со старшими.

Вообще, о преподавателях тех лет надо замолвить отдельное слово. И начать следует вот с чего.

Анатолия Петровича Александрова мы знаем как одного из отцов отечественного Атомного проекта. Но ведь он был не один. И если просмотреть список таких же отцов-основателей атомной отрасли, то немедленно отметим одну их особенность: это люди практически одного поколения. Плюс-минус пять – восемь лет от года рождения А.П. Александрова.

Игорь Васильевич Курчатов, физик, научный руководитель советского Атомного проекта. 1903 год рождения.

Юлий Борисович Харитон, один из руководителей советского Атомного проекта, научный руководитель КБ-11. 1904 год рождения.

Исаак Константинович Кикоин, руководитель работ по разделению изотопов урана. 1908.

Александр Ильич Лейпунский, научный руководитель программы создания ядерных реакторов на быстрых нейтронах. 1903.

Владимир Иванович Алфёров, конструктор, организатор производства ядерных боеприпасов. 1904.

Яков Борисович Зельдович, один из ведущих разработчиков первого ядерного заряда, создателей атомной и водородной бомб. 1914.

Дмитрий Иванович Блохинцев, руководитель сооружения первой атомной электростанции. 1908.

Лаврентий Павлович Берия, председатель Спецкомитета по созданию ядерного оружия при ГКО СССР. 1899.

Андрей Анатольевич Бочвар, один из разработчиков первой ядерной бомбы, научный руководитель завода № 12, директор НИИ-9. 1902.

Борис Львович Ванников, один из руководителей производства ядерного оружия, начальник ПГУ при СМ СССР. 1897.

Дмитрий Ефимович Васильев, директор ВНИИП (РФЯЦ-ВНИИТФ). 1902.

Николай Антонович Доллежаль, конструктор ядерных реакторов, руководитель НИКИЭТ. 1899.

Николай Леонидович Духов, конструктор, руководитель разработки конструкции первого плутониевого заряда и атомной бомбы. 1904.

Авраамий Павлович Завенягин, куратор атомного проекта, первый зам. начальника ПГУ при СМ СССР. 1901.

Борис Глебович Музруков, директор комбината № 817, директор ВНИИЭФ. 1904.

Михаил Георгиевич Первухин, куратор создания советской атомной бомбы, зам. председателя Научно-технического совета ПГУ при СМ СССР. 1904.

Ефим Павлович Славский, один из основателей и руководителей советской атомной промышленности, министр среднего машиностроения. 1898.

Кто все эти люди и что скрывают эти аббревиатуры, мы увидим дальше, но уже здесь и сейчас перед нами предстаёт невесть откуда взявшаяся единовременная поросль учёных и организаторов, которая сделала в России атомную эпоху.

Ну а если эпоха сделала их – значит, для этого у неё оказался нужный материал.

Откуда он взялся? Наука ведь такая область, где силы человеческие не берутся ниоткуда. Новые поколения учёных стоят, фигурально говоря, на плечах прежних. А на чьих плечах стояли все эти люди?

Технические школы в императорской России были, и достаточно сильные, но! Все наши знаменитые Менделеевы, Павловы, Мечниковы, Лебедевы были практически одиночками. Русская наука была не только очень фрагментарна, она и по численности учёных в разы, а то и на порядки отставала от других развитых стран. Один только пример: в России было 414 химиков – почти в 15 раз меньше, чем в США, в 8 раз меньше, чем в Германии и Англии, в 2,5 раза меньше, чем во Франции. Вся Академия наук состояла из 5 лабораторий, 7 музеев, одного института и двух обсерваторий!

А тут ещё и революция, Гражданская война, эмиграция, которые практически опустошили и без того-то не сильно отличавшуюся массовостью русскую науку. Нет, полностью Россия не лишилась научной интеллигенции; но смута проредила её ряды более чем основательно.

И снова вопрос: так откуда они взялись в СССР, эти Александровы с Курчатовыми, эти Королёвы с Глушко, эти Ландау с Капицами? Эти новые, массовые, мирового уровня научные и технические школы?

Очень интересный ответ дала автору этих строк тогдашний руководитель музейной экспозиции в главном здании Курчатовского института, ведущий научный сотрудник отдела истории института Софья Евгеньевна Воинова: «Учителя… Вы посмотрите, какие у них были школьные учителя. Физику преподавали настоящие физики, математику – математики, географию – путешественники, иностранные языки – те, кто в совершенстве ими владел».

Действительно, если взглянуть на состав преподавателей Анатолия Александрова в Киевском реальном училище, такой ответ представляется предельно верным.

Преподаватель немецкого языка Роман Юлиевич Брехт-Берген. Вёл занятия с 1909 по 1915 год, то есть точно обучал юного Александрова. Сам этнический немец, окончил гимназию при Технической высшей школе в Штутгарте, учился в Мюнхенском и Штутгартском университетах по философско-литературному курсу. Своих учеников буквально заражал страстью к путешествиям и собиранию коллекций для школьного музея.

Французский язык вёл статский советник Эдуард Эдуардович Тессейр, преподававший также в Киевском институте внешних отношений.

Историю и географию давал историк, археолог и краевед Леонид Павлович Добровольский. Одновременно преподавал методику истории на вечерних Высших педагогических курсах, заведовал Педагогическим музеем и библиотекой при нём. Состоял членом «Исторического общества Нестора-летописца», киевского отделения Императорского военно-исторического общества, Украинского научного общества в Киеве.

Математике учил Владимир Павлович Добровольский, математик-исследователь, писавший научные работы и ставший позднее профессором Киевского политехнического института.

Математику и физику преподавал также действительный математик и физик, занимавшийся анализом бесконечно малых, будущий завкафедрой математики Крымского педагогического института, профессор Николай Васильевич Оглоблин. Действительный член, затем секретарь Киевского физико-математического общества до 1919 года, когда уехал от красных в Симферополь.

Рисование давал профессиональный художник, статский советник Василий Александрович Комашко, награждённый за труды и успехи орденом Св. Анны 3‐й степени.

Русский язык вёл ещё один статский советник и кавалер ордена Св. Анны (2‐й ст.) Роман Георгиевич Костенич, окончивший Петроградский университет со степенью кандидата – по-современному, в ранге магистра. В том же ранге был и другой учитель русского языка Михаил Александрович Лопуховский.

Наконец, естествознание давал известный уже тогда физиолог, один из основоположников электроэнцефалографии Владимир Владимирович Правдич-Неминский. Одновременно работал на кафедре физиологии Киевского университета. Позднее, при Советской власти, стал заведующим Лабораторией церебрографии АН СССР.

Законоучителем был профессор богословия Григорий Яковлевич Прозоров. [65]

Это не университет, не институт. Это среднее учебное заведение. И даже не из ведущих. Но эти – и подобные им по всей стране – люди по праву должны считаться со-творцами атомной эпохи России.

Глава 4

Кровавый Мальстрём

А вокруг всё быстрее, словно водоворот, закручивалось время. Никто, правда, ещё не понимал, что это – не просто воронка водоворота. Это ужасающий Мальстрём, который утянет корабль Империи на самое дно исторического океана.

Обратный отсчёт начался с даты вступления России в Первую мировую – или Вторую Отечественную, как её тогда называли, – войну. Впрочем, поначалу этого обратного отсчёта никто не почувствовал. Вести с фронта были в целом неплохими. А в виньетках из пропаганды – так и замечательными. Да, была небольшая неудача в Восточной Пруссии. Зато австрияков выгнали из Галиции, взяли Львов и Галич, войска шагают по вражеской территории. К Новому году разгромили ещё и сдуру выступивших против России турок в Сарыкамышском сражении.

Анатолий, традиционно проводивший каникулы на хуторе Млынок, недалеко от станции Фастов, бурного августовского всплеска патриотизма уже не застал. Когда он вернулся домой от нормального мальчишеского летнего образа жизни – купаний до посинения, катаний на лошади, ловли лягушек для француза-учителя, – верноподданнические и заранее торжествующие победу демонстрации подзатихли.

Толя с друзьями бегали посмотреть на проходящие через город на фронт запасные батальоны, на первые партии возвращающихся с фронта увечных воинов, на первых германских, но в основном австро-венгерских пленных. В Киевский военный госпиталь потянулись повозки с ранеными, которых выгружали на товарной станции Киев-1. По ночам их везли на трамвае № 12. Символично получалось: маршрут начинался аккурат от Киевского военного училища…

Постепенно эти зрелища стали обычными, а настроение жителей Киева тускнело вместе с теряющим осенние краски городом. Нет, военная романтика для мальчишек по-прежнему оставалась притягательной, но – к ней тоже привыкали по мере привыкания к войне. К такой же серой и мрачной войне, каким был ноябрь 1914 года.

Вот этот ноябрь словно так и простоял в обществе до марта 1917‐го…

А там понеслось…

Всегда немножко сонный Киев вдруг взбудоражила телеграмма члена Государственной Думы Александра Бубликова, разосланная железнодорожным телеграфом 13 марта 1917 года по всей России. Собственно, именно из неё страна узнала о победившей в Петрограде революции.

Правда, на самом деле к моменту отправки телеграммы и царь ещё не отрёкся, и в самом Петрограде не всем и не всё было ясно. И Дума ещё не получила власть в свои руки. Но Бубликов, отправленный в качестве комиссара Временного комитета Государственной Думы в Министерство путей сообщения (с отрядом солдат на трёх грузовиках), отбил следующий победный текст:

«Железнодорожники!

Старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной. Комитет Государственной Думы, взяв в свои руки оборудование новой власти, обращается к вам от имени отечества: от вас теперь зависит спасение родины. Движение поездов должно поддерживаться непрерывно с удвоенной энергией. Страна ждет от Вас больше чем исполнение долга – она ждёт подвига.

Слабость и недостаточность техники на русской сети должна быть покрыта вашей беззаветной энергией, любовью к родине и сознанием своей роли транспорта для войны и благоустройства тыла.

Председатель Государственной Думы Родзянко».

28 февраля 1917 г.

Член вашей семьи твердо верю, что вы сумеете ответить на этот призыв и оправдать надежды на вас нашей родины. Все служащие должны остаться на своем посту.

Член Государственной Думы Бубликов.

28 февраля 1917 г., 13 час. 50 мин.». [27]

Думская площадь в дни Февральской революции.

Из открытых источников

Три дня после этого Киев переваривал такое известие. Но в целом настроение царило праздничное. Практически все с неизъяснимым восторгом рассуждали о заре новой жизни, у газетных киосков густели очереди, люди поздравляли друг друга с осуществлением «мечты народа».

А вот в политических кругах замельтешило, завращалось, всё энергичное и амбициозное рвануло формировать новые органы власти. И уже 17 марта возник Совет объединённых общественных организаций, который немедленно занял сторону Временного правительства в Петрограде.

Власть первая.

Спустя несколько дней свой голос в Киеве подали Советы рабочих и солдатских депутатов. Они начали формироваться параллельно органам власти, верным Временному правительству, – точно так же, как это происходило в Петрограде.

Власть вторая.

Однако в условиях Украины тут же начала зарождаться третья власть. «Заря свободы» открыла широкие возможности для политической легализации национальных и националистических объединений. Чем они тут же и воспользовались, и в освобождённом от «имперского угнетения» Киеве возник третий орган власти – Украинская Центральная рада.

Тут же в Киевской губернии началась якобы стихийная организация добровольных украинских военно-милицейских формирований. Назвав себя «Вольным казачеством», эти формирования сразу же объявили себя территориальным войском и заявили о своём подчинении Центральной раде. Это было интересное казачество: оно издавало журналы и брошюры, организовывало лекции и концерты, устраивало военно-патриотические мероприятия и спортивные праздники. То есть кто-то – до сих пор точно неизвестно кто – формировал тогда на Украине нечто вроде отрядов SA в послевоенной Германии или фашистских отрядов Муссолини в Италии.

К лету число этих «казаков» достигло нескольких тысяч.

В либеральной и даже склоняющейся к левой части политического спектра семье Александровых Февральскую революцию вполне приветствовали. О чём говорить, если родной дядя Роберт Классон был марксистом, да еще близким к социал-демократам.

Не представлялась Александровым неприемлемой и национальная украинская власть: достаточно пожили они в малороссийской глубинке и с соседями вполне ладно «розмовляли».

Но вот появление национальных воинских формирований параллельно с общегосударственными вооружёнными силами не могло не вызывать озабоченность у многих думающих людей. А уж на фоне весьма мощного русского националистического крыла в Киеве это обещало серьёзные искры в ближайшем будущем.

Что и произошло.

Уже в июле 1917 года в Киеве вспыхнули первые кровавые столкновения. Причём в весьма причудливой конфигурации. На одной стороне банда «украинизированных» дезертиров – полк имени гетмана Павла Полуботка (они так и называли себя «товарищи дезертиры»), а также солдаты Первого запасного украинского полка и казаки вольного казачества вместе… с большевиками – прежде всего рабочими завода «Арсенал». На другой – верный Раде полк имени Хмельницкого вместе… с юнкерами Константиновского училища.

Можно оценить размах шатаний в головах? А что говорить о 14‐летнем мальчишке, когда всё это вертелось перед ним на улицах, по которым он ходил в своё реальное училище, вздыхал по девочкам и усваивал первые уроки будущей взрослой жизни?

Ходил потом Анатолий с друзьями из 1-й гимназии на места столкновений, смотрел на выщербленные там и сям пулями стены домов и не замытые кое-где следы крови…

Но и это были ещё цветочки.

Постепенно нарастал продовольственный кризис. Судя по газетам, отдельные места из которых зачитывал отец, в докладах городской продовольственной управы с каждой неделей добавляется истеричности.

Обостряется положение с гражданской безопасностью. Замена полиции милицией привнесла лишь больше хаоса, а не порядка. Теперь звучат предложения заменить милицию красной народной гвардией.

В запасных полках происходят волнения солдат. Причём бьют нередко вместе с офицерами и членов полковых комитетов.

С фронта потянулись дезертиры. В большинстве своём – с оружием в руках. Врезалась фраза из жалобы представителей станции Киев-1, что «проезжающие солдаты требуют от агентов железной дороги невозможного»…

На митингах, собраниях, заседаниях всевозможных советов выдвигаются всевозможные требования, вплоть до самых неисполнимых. И, разумеется, противоречащие друг другу. Постепенно поляризуются две линии – одна на Учредительное собрание, другая – на созыв съезда Советов. Пока ещё присутствующая, несмотря на все противоречия, ниточка согласия в обществе истончается постепенно, но неумолимо. В обществе растёт ощущение, будто всё меньше границ становится в политике. И тем больше применяется силы для достижения политических целей.

От разных идеологий становится не протолкнуться. Но главное – за каждой идеологией вставала своя вооружённая группировка. Пока что они больше митингуют, нежели стреляют, но – оружие есть оружие. Рано или поздно оно будет пущено в ход…

В этом развивающемся хаосе семья Александровых вновь уезжает на «дачу», в любимый хутор Млынок. Но хаос доплёскивает и сюда. Стало волноваться крестьянство. А в условиях Украины сбитый с толку крестьянин обычно собирается в территориальные банды с себе подобными. Наверху появляется кто-нибудь ярый, объединяет вокруг себя несколько банд и – здравствуй, Руина! Разоряются поместья, вырезаются евреи, разграбляются селения.

Вот и в буколических местах правобережной Киевщины завелись повстанцы. Покамест, правда, жестокое своё внимание они уделяют обильному здесь еврейскому населению. Но, как известно, во всяком восстании границы дозволяемого расширяются по экспоненте. Если его не подавить. А тут и теперь подавлять некому: свобода. И оружие…

В октябре снова прозвенело из Петрограда: большевистский переворот.

В Киеве поначалу мало кто что понял. Точнее, было понято так, будто большевики устроили в Петрограде своё очередное вооружённое выступление. «Что-то большевики бузят… Как в июле… Или ещё кто-то демонстрирует… Полагаю, скоро опять всё успокоится», – говорили на улицах.

Но затем на город обрушилась лавина телеграмм. Сообщения о Керенском и от Керенского, телеграммы о боях за Петроград и в Петрограде, и о том, что Ленин бежал, а от большевиков осталось очистить только Петропавловскую крепость… А сколько летело по проводам требований и призывов поддерживать Временное правительство и не оказывать поддержки большевикам, не верить Петроградскому Совету. И не останавливать выборов в Учредительное собрание…

И в конце концов петроградские события оборачиваются в Киеве ожесточёнными боевыми столкновениями между юнкерами того же Константиновского училища и большевизированными рабочими завода «Арсенал». По мере прихода всё новых известий из Петербурга большевики усиливаются. Прямо по знаменитому пророчеству Льва Толстого: к власти придут болтуны-адвокаты и пропившиеся помещики, а после них – Мараты и Робеспьеры.

На сторону красных переходят воинские подразделения. У них появляется артиллерия, после чего большевики начинают увлечённо бить из пушек по юнкерскому гнезду на Московской улице. Юнкера отступают, организованно собираются, уходят на вокзал. Там конфискуют поезд и уезжают в Екатеринодар продолжать свою борьбу против красных.

В январе 1918 года – Александрову скоро исполнится 15 лет – киевские большевики на своих заводах ведут подготовку к новой попытке свержения Центральной рады. Вооружённое восстание вновь началось на «Арсенале». Параллельно объявляется всеобщая забастовка. С фронта, где войска Рады бьются против «московских» красных, срочно снимаются войска. Им удаётся очистить от повстанцев центр Киева, а их самих загнать на территорию завода «Арсенал». Затем завод берётся штурмом, подразделения Рады под командованием Симона Петлюры заливают его кровью.

И в тот же самый день, 4 февраля, когда на заводе были вырезаны последние повстанцы, к Киеву подошли и закрепились в Дарнице советские войска. Правительство Центральной рады бежит, а по защищающим город петлюровцам начинает гвоздить артиллерия Советов (кстати, ещё не полностью большевистских).

Похороны рабочих, расстрелянных войсками Центральной рады при подавлении Январского восстания 1918 г. в Киеве.

Из открытых источников

Семья Александровых вместе со всем населением Киева провела пять дней обстрела в подвалах. Магазины и базары закрыты; питались кто чем. Жертв среди жителей, вспоминали свидетели событий, «было сравнительно немного, но разрушения были ужасны».

Наконец петлюровцы стали уходить, но напоследок устроили в Киеве кровавую баню. «Вильное казачество» грабило и насиловало; произвольно отбираемых людей, прежде всего из буржуазии и бывших военных, петлюровцы расстреливали прямо во дворах.