Полная версия:

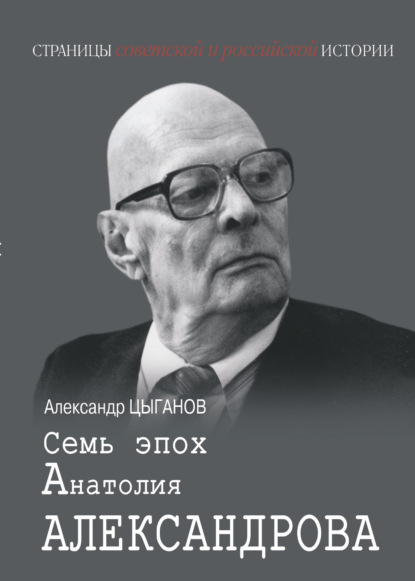

Семь эпох Анатолия Александрова

Александр Анатольевич Цыганов

Семь эпох Анатолия Александрова

Автор выражает искреннюю признательность за помощь и содействие сыну А.П. Александрова Петру Анатольевичу, Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт», Архиву Российской академии наук, а также многим специалистам, высказавшим ценные замечания и рекомендации при подготовке книги.

© Цыганов А.А., 2023

© Фонд поддержки социальных исследований, 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

К читателю

Мы рады представить вниманию читателя книгу об уникальном ученом и человеке, трижды Герое Социалистического Труда, академике Анатолии Петровиче Александрове – ближайшем сподвижнике, единомышленнике, продолжателе дела Игоря Курчатова. Масштаб личностей, научная интуиция, работа на перспективу, неоспоримый авторитет этих титанов советской атомной науки во многом определили успех атомно-космического проекта в СССР.

Анатолий Петрович, или АП, как часто его называли, с успехом развивал направления, заложенные им совместно с Курчатовым, – от ядерной энергетики, реакторного материаловедения, в том числе для атомного флота, до генетики. АП дал старт развитию целого ряда новых направлений науки и технологий, составивших основу высокотехнологичных отраслей промышленности, обеспечивших суверенитет, национальную безопасность нашей страны. Так, превращение атомной энергетики в мощнейшую наукоёмкую отрасль – несомненно, главная его заслуга. А моряки по праву называли Александрова отцом атомного флота.

Стоит напомнить, что Анатолий Петрович многие годы возглавлял одновременно и Курчатовский институт, и Академию наук СССР. Уникальные свойства его личности, эрудиция и широта взглядов, базирующиеся на огромном опыте, организаторском таланте, позволили ему более десяти лет руководить этими крупнейшими научными организациями страны, блестяще координируя их тесное взаимодействие. Сочетая выдающиеся способности организатора с редкой научной интуицией, он развивал исследования в масштабе страны в микроэлектронике и в информационных технологиях, генетике, заложил основу для строительства источников синхротронного излучения. Создание сети ядерно-физических институтов по всей стране, развитие смежных технологий – тоже его заслуга.

В сложные для всей страны и отечественной науки 1990‐е годы самая наукоемкая отрасль экономики – атомная энергетика – оказалась и самой устойчивой. Сегодня Россия опережает ближайших конкурентов в этой области на десятилетия. В этом огромная заслуга академика Александрова как научного руководителя развития атомной энергетики и его соратника, легендарного министра среднего машиностроения СССР Ефима Павловича Славского.

Современность невозможно кроить по старым лекалам. Исторический опыт прошлого ценен для нас не столько самими ориентирами, сколько способами ориентирования. Их поиску служит в том числе и книжная серия «Страницы советской и российской истории». Публикуемая биография академика А. Александрова дает пищу для многих размышлений: о смене эпох и постоянстве разума, о творческом поиске и социальных императивах, о личной реализации и научной синергии. Вопросы, возникающие в сложнейшем переплетении интересов науки, образования, бизнеса, государства, общества, не предполагают простых ответов. Однако размышления над ними необходимы для дальнейшего развития отечественной науки.

В.П. Евтушенков

М.В. Ковальчук

Г.Я. Красников

Биографическая хроника

1903 г., 13 февраля – Александров Анатолий Петрович родился в городе Тараща Киевской губернии в семье мирового судьи.

1906 г. – переезд в Киев.

1910–1919 гг. – обучение в реальном училище.

1916 г. – начало участия в физико-химическом кружке.

1919–1920 гг. – в рядах Белого движения.

1921 г. – работа электромонтёром, техником в Обществе по распространению физико-химических знаний при Политпросвете.

1922 г. – преподаватель в сельской школе.

1923–1930 гг. – работал учителем в 79-й школе г. Киева, где преподавал физику и химию.

1925–1930 гг. – учёба в Киевском университете.

1926 г. – начало работы практикантом в Рентгеновском институте в Киеве.

1930 г. – знакомство с И.В. Курчатовым.

1930 г. – переход на работу в ленинградский Физико-технический институт по приглашению А.Ф. Иоффе.

1930–1946 гг. – работа в ЛФТИ младшим, затем старшим научным сотрудником, далее заведующим лабораторией. Основная тематика – физика полимеров.

1937 г. – защита кандидатской диссертации.

1936–1941 гг. – разработка и внедрение технологии защиты кораблей от магнитных мин.

1941–1942 гг. – работа во фронтовых условиях по размагничиванию кораблей и передаче этой технологии на флоты.

1941–1945 гг. – работа в эвакуации в Казани вместе с сотрудниками Физико-технического института.

1941 г. – защита докторской диссертации.

1943 г. – начало работы над атомной тематикой вместе с И.В. Курчатовым.

1943 г. – избрание членом-корреспондентом Академии наук СССР.

1946–1955 гг. – директор Института физических проблем АН СССР. Здесь под руководством А.П. Александрова проводятся работы по выделению дейтерия и трития для термоядерной бомбы, получению оружейного плутония, созданию промышленных и исследовательских реакторов.

1946 г. – включён в состав Научно-технического совета (НТС) по атомной энергии Первого главного управления (ПГУ) при Совете Министров СССР.

1949 г. – А.П. Александров параллельно становится заместителем И.В. Курчатова в Лаборатории № 2, головной организации Атомного проекта (в дальнейшем – Лаборатория измерительных приборов Академии наук СССР, а с ноября 1956 г. – Институт атомной энергии). В этом качестве он курирует реакторное направление в работе института.

1952 г. – назначение ответственным руководителем работ по созданию атомных подводных лодок.

1953 г. – избрание академиком АН СССР по отделению физико-математических наук.

1955 г. – переход на работу в Институт атомной энергии заместителем директора, где А.П. Александров курирует среди прочего тему ядерной энергетики.

1960–1988 гг. – директор Института атомной энергии имени И.В. Курчатова.

С 1971 г. – председатель Междуведомственного технического совета по атомным электростанциям (МВТС).

1975–1986 гг. – президент Академии наук СССР.

1994 г., 13 февраля – кончина А.П. Александрова

Награды: Сталинские премии (1942, 1949, 1951, 1953); орден Трудового Красного Знамени (1945); медаль «За оборону Сталинграда» (1945); медаль «За оборону Севастополя» (1945); 9 орденов Ленина (1945, 1949, 1953, 1954, 1956, 1963, 1975, 1978, 1983); Герой Социалистического Труда (1954, 1960, 1973); Ленинская премия (1959), орден Октябрьской Революции (1971).

Часть 1

Эпоха перемен

Глава 1

Фатализм юнкера Александрова

Хоть один раз, но судьба оставляет каждого человека в ситуации, когда от него ничего не зависит. Включая собственную жизнь. И смерть.

Вот и юнкер Александров ни на жизнь свою, ни на смерть повлиять никак не мог – в самом отчаянном, самом безысходном смысле, что только способен был таиться в слове «никак». В данный момент он служил просто щепкой в руках судьбы. И – в руках тех троих, что сидели напротив него за измытаренным столом и исподлобья рассматривали его. Угрюмо и равнодушно – с тем равнодушием, которое поселяется во взгляде после отправки на смерть десятка-другого человек. И это не в бою убить, где ты на азарте и на инстинкте выживания стреляешь в живую приставку к оружию по другую сторону прицела, когда тебе страшнее всего как раз не убить. Нет, юнкера Александрова мерили нетрепетным взором те, кто привык «пускать в расход» по собственному решению, из целесообразности и произвольно определяемой необходимости. Кто привык убивать людей, виноватых только в том, что не годятся для мировой революции.

Такое уже видел Анатолий Александров, тогда ещё не юнкер. В феврале 1918 года, при «первых большевиках». Когда красные матросы ходили из дома в дом, выводили офицеров. Уже ушедших со службы, решивших, что навоевались досыта. И после краткого суда расстреливали в Царском саду, между дворцом и Петровской аллеей.

И ладно, если бы убивали только офицеров: то люди военные, смерть для них – часть профессии. А киевский митрополит Владимир чем провинился? А профессор Флоринский? А Иван Павлович Матченко, один из преподавателей Александрова в Киевском реальном училище? А директор 8-й киевской гимназии Йосип Яковлевич Павлович, которого расстреляли вместе с тремя его учениками? Они чем не угодили мировой революции?

Впрочем, бессмысленно задавать подобные вопросы. Всё слишком далеко зашло в этой войне всех против всех, в которую с таким восторженным озлоблением нырнула Россия.

А уж Александрову и вовсе размышлять не о чем. Юнкеров большевики ненавидели едва ли не больше, нежели «цветных» офицеров из добровольческих полков – всех этих дроздовцев, марковцев, корниловцев и алексеевцев. И с теми и с другими для красных было всё ясно изначально: добровольцы Белого движения. Костяк его. Пощады от большевиков они не ждали, да и сами не давали. Так что красные любых попавших в их плен «цветных» расстреливали сразу. И Александрову достаточно было всего лишь оказаться юнкером, чтобы последний его взгляд упал на выщербленную пулями стенку, что рядом с прямоугольным бассейном в парке на Максимовой даче.

В Гражданской войне таких «юнкеров россыпью» очень ценили командиры белых частей и подразделений – за высокий боевой дух, исполнительность и стойкость. Их бросали на самые опасные участки фронта, зная, что юнкера не побегут (хотя всякое бывало: война есть война). Но главное – что они не сдадутся. Смысла не было – всё равно расстреляют. Ибо красные их за те же качества ненавидели.

Впрочем, здесь начинается одна из первых загадок для исследователей, берущихся за анализ жизни Анатолия Александрова. Дело в том, что в замечательной и очень информативной книге «Академик Анатолий Петрович Александров. Прямая речь», что создал сын учёного Пётр Анатольевич на основе семейных воспоминаний и личных интервью отца, о его юнкерстве ничего не говорится. Напротив, в эпизоде воспоминаний о Гражданской войне упоминается, что вместе со своим другом А.П. Александров «рядовыми солдатами… дошли до Крыма». [1, с. 15]

Однако, во-первых, о юнкерском прошлом будущего президента Академии наук СССР прямо говорится в его академической биографии [499]. Во-вторых, в белой армии, а до неё в императорской воинское звание юнкера присваивалось кандидатам на первый обер-офицерский чин, и такие военнослужащие занимали промежуточное положение между унтер- и обер-офицерами. В-третьих, дворянского сына – а отец Анатолия Александрова был личным дворянином, поднявшимся из мещан города Саратова, – да ещё к тому же с полным средним техническим образованием после законченного реального училища, едва ли могли направить в войска простым нижним чином. Наравне с, так сказать, рядовыми-необученными. Таким людям в той армии был положен как минимум статус вольноопределяющегося. То есть добровольца, которому после некоторой выслуги светил опять-таки чин юнкера или даже прапорщика – нижний офицерский чин.

Наконец, «рядовой-необученный» вряд ли заинтересовал бы особый отдел одной из красных армий в Крыму в ноябре 1920 года. Их просто слишком много было – таких. Регистрация – а следовательно, и пристальное внимание красных особистов с вполне вероятными далее карательными выводами на Максимовой даче – касалась офицеров, дворян и тех же юнкеров…

А вот у нижних чинов уцелеть перед большевиками шансы были. Один из офицеров, с которым Александров добирался до Севастополя, так и сказал: «Погоны свои выброси или лучше закопай. Обмундирован ты по-солдатски. В списках училищ тебя нет. Вот и забудь про юнкерство своё. Говори: мол, пришли, мобилизовали, в строй поставили, а сам рядовой-необученный…»

Этим советом пренебрегать не стоило. И когда ставшая совсем маленькой группа офицеров с двумя прибившимся к ним юнкерами, дойдя до Инкермана, узнала, что последний день эвакуации был вчера и вчера же, вскоре после полудня, Врангель со штабом ушёл на крейсере «Генерал Корнилов», не оставив в Севастополе регулярных частей белой армии, юнкер Александров решил последовать совету того штабс-капитана. Снял погоны и награды и закопал их под мостом через Чёрную речку. А документы свои сжёг. И винтовку выбросил. В шинели, которой к тому же сильно досталось на Ишуньских позициях и во время холодных ночёвок по пути к Севастополю, он мог сойти за солдата, потерявшего свою часть.

А почему бы и не потерять было? После боёв на Ишуньских позициях, куда их ослабленную большими потерями 13‐ю генерала Андгуладзе дивизию отвели с Турецкого вала и где её просто растоптали перешедшие через Сиваш большевики и махновцы, перепуталось всё и вся. Какие-то части сумели уйти в относительном порядке к побережью, где должна была пройти объявленная командующим Русской армией бароном Врангелем эвакуация. Кто-то смог даже уехать на поезде – тем более что красные сделали неожиданную днёвку и на плечах виснуть перестали. А вот юнкер Александров действительно полк свой, на Ишуни рассеянный, потерял. И далее к Севастополю двигался в составе сбившихся в группу офицеров из разных частей.

Дорога на юг пролегала через горы. А там окончательно разгулялись «зелёные» партизаны Крымской повстанческой армии под началом революционного матроса-анархиста Фомы Мокроусова. Говорили, что у того аж целым полком командовал бывший адъютант генерала Май-Маевского капитан Макаров. Александров видел его в августе 1919 года позади-слева от генерала, когда тот обходил свои войска в только что очищенном от петлюровцев Киеве. Потом поговаривали, что Макаров то ли с самого начала был красным шпионом, то ли вовремя перекинулся тайно к большевикам, снабжая их всеми оперативными и штабными сведениями по главной ударной силе белой армии.

Впрочем, теперь это было уже неважно.

Теперь всё было неважно. Кроме того, удастся ли им добраться до Севастополя. Уж больно всё вокруг было против них – десятка живых ещё кусочков мяса от распотрошённой армии. Попасться в руки махновцам означало быть повешенным: те всех офицеров вешали. К «зелёным» – расстрелянным. Попытаться раствориться среди гражданского населения Крыма – безнадёжно: здесь все всех знали, да и ревкомы уже полезли из подполья.

Разве что сдаться красным. Большевики всё же обещали амнистию, и слухи об этом ходили, как ни скрывал командующий Врангель. Двое из их группы на это решились. Сняли погоны и поплелись на север, буркнув отговаривающим лишь: «Будь что будет». Да где тех красных искать – скорее на «зелёных» напорешься…

Остальные в красную амнистию не верили: многие знали о приказе Реввоенсовета Юго-Западного фронта большевиков о поголовном истреблении врангелевского командного состава. Красные сами об этом орали осенью через позиции. Так и двинулись дальше на юг, надеясь всё же добраться до Севастополя, Феодосии и Ялты – до тех пунктов эвакуации, что были назначены Врангелем.

Но они не успели. Слишком долго петляли через горы сквозь бурлящий суп из «красно-зелёных», «бело-зелёных» и банд крымско-татарского «ополчения». Которое в живых не оставляло вообще никого. Далее ни идти, ни даже плыть было некуда: белые увели всё, что могло держаться на воде, кроме немногих частных мелких посудин, что изредка пересекали бухту между городом и Северной стороной. Но как ни дивился себе уже бывший теперь юнкер Александров, в душе он был… нет, не рад, какая уж тут радость перед перспективной возможного расстрела, но… успокоена как-то стала его душа. Хоть и страшился он мести со стороны скорых на расправу большевиков, но и в эмиграцию уходить не хотел. Что ему делать за границей? Это когда Киев, как на каруселях, летал сквозь безумие сменявших друг друга правлений – Центральной рады, большевиков, немцев, гетмана, петлюровцев, опять большевиков, – можно было испытывать иллюзию, что Деникин остановит этот сумасшедший аттракцион, и пойти вслед за соседом-офицером в ряды белой армии. А теперь-то? Теперь уже всё неважно – красные победили. Домой хочется. К семье…

Глава 2

Семья на переломе эпох

Как обычно, первые детские воспоминания не то чтобы смутны – они дискретны. Заснеженная улица, серо-коричневые дома, рыхлый снег под валенками, которые всё норовят соскользнуть с ноги, а какая-то большая девочка постоянно придерживает Толю за ручки, чтобы не упал. Вот кровать с блестящими набалдашниками, по которой его катает с боку на бок, смеясь, та же девочка. Какое-то скопище людей на залитой солнцем площади, но зачем они там и что делают – неведомо уму трёхлетнего мальчика.

Городка, в котором родился, Анатолий Александров не помнил. Да и помнить не мог: из Таращи, где отец служил мировым судьёй, когда в их семье появился третий ребёнок, его увезли, когда и года не было. Сначала в Луцк, к новому месту службы отца, а затем и вовсе в Киев, куда уехала мать из крайне не полюбившегося ей волынского города.

Мать Анатолия была полу-немкой, полу-шведкой. Элла-Мария, как её назвали при рождении, происходила из солидной семьи. Её отцом был Эдуард Эрнестович Классон, выходец из Швеции, магистр фармации, который переехал в Киев в 1855 году. Мать – Анна Карловна Вебер, родом из города Хемниц в германской Саксонии, дочь дрезденского фабриканта, работавшая в России гувернанткой, обучая детей немецкому и французскому языкам.

Об их браке сохранилась запись в метрической книге киевской Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины:

Дом в Таращах, где родился А.П. Александров.

Из открытых источников

«№ 11. 18 июля 1863 года обвенчаны Эдуард Александр Юлиус Классон (Klassohn), коллежский асессор, магистр фармации, сын Эрнста Классона, уроженец г. Сусея (Gross Sussey) в Курляндии, 32 лет, и Анна Эмилия Вебер, дочь директора фабрики Карла Вебера, уроженка г. Хемниц (Chemnitz) в Саксонии, 20 лет, оба лютеранского вероисповедания». [235]

Солидности фармацевту Эдуарду Классону добавляло то, что он работал при университете и одновременно занимался частной лекарской практикой. Во всяком случае, накопленных средств ему хватило, чтобы выкупить городскую усадьбу на Софийской (Софиевской) улице в Киеве и построить там в 1871 году большой дом с флигелем. Здесь и росла родившаяся в том же году Элла-Мария Классон, вплоть до смерти отца в 1875 году (в 46 лет, больное сердце), после чего осиротевшая семья из вдовы и троих детей переехала на Бульварную улицу.

Комнаты Анна Карловна стала сдавать жильцам, на что семья и существовала. Причём достаточно безбедно: во всяком случае, сына Роберта она не чинясь отправила учиться в самую престижную и дорогую Киевскую Первую гимназию. Считалось, что это учебное заведение – для детей аристократов и богатых людей, и ценилось намного выше в общественном мнении, нежели Вторая гимназия, которую называли губернской и на которую ориентировался средний класс.

В этом доме и познакомились Элла-Мария и снимавший здесь комнаты студент, выходец из рода саратовских купцов Пётр Александров. Как и что между ними произошло, сегодня сказать трудно, но не исключено, что это властная и упорная мать подобрала для дочери выгодную партию. Потому что Саратов-то он Саратов, хотя в конце XIX века это была уже отнюдь не та глушь, что фигурировала в комедии Грибоедова, а крупный торгово-промышленный город, но и молодой человек, которому разум, образование и доходы позволяют учёбу на юридическом факультете Киевского университета имени Св. Владимира, явно шёл к хорошему будущему.

Впрочем, как сказано, доподлинно сегодня этого уже не узнать. Главное, что в семье Александровых присутствовала искренняя любовь. А значит, тёща всё угадала верно.

Правда, у Эллы-Марии, поначалу уехавшей с мужем в Саратов, куда тот вернулся после окончания университетского курса, не сложились отношения с саратовскими родственниками. Не только с сёстрами мужа, но и со свёкром Павлом Трофимовичем. Этаким круглячком-боровичком, властным и склонным к запоям. Ей не хватало киевских друзей, родного дома на Софиевской улице. Молодая женщина много болела, испытывала частые сердечные приступы. Видимо, сказывалась наследственность со стороны отца.

Так что Элла Эдуардовна однажды собралась и одна вернулась в Киев. Писала оттуда мужу подробные письма:

«Здесь мне хорошо. Маме очень понравилась Валюша (Валерия) и – взаимно; первые слова Вальки, когда она просыпается, это – «где бабоска?». Нельзя, однако, сказать, чтоб Валя себя хорошо вела тут; она постоянно упрямится и на все отвечает – «не хочу».

Может быть, это новая обстановка так действует. Здесь она играет с девочкой квартирантов, потом очень подружилась с кухаркой, так что ко мне пристает мало.

Мама нас целый день кормила, мы целый день ничего не делаем и много спим.

Киевский мягкий воздух действует на меня живительно; так что я не чувствую себя такой разбитой, как дома (в Саратове). Я думаю, что я здесь поправлюсь. Все находят, что я выросла, но приходят в ужас от моей худобы. Мне приятно, что здесь все мной интересуются: сегодня даже Гипс приходил на меня посмотреть.

Мама очень хорошо относится; она просила написать тебе, что она просит тебя остаться у ней все время твоего отпуска, а не одну неделю. <…> Когда я приехала, меня, прежде всего, поразило изящество маминых комнат, а потом – царствующие здесь простота и любезность в отношениях. Верхняя квартирантка – очень симпатичная дамочка, чувствует здесь себя как дома. В первый же день приезда я ей сказала, что мне нравятся фасоны платьев ее девочки, она сейчас же побежала к себе и принесла платьице, из которого ее девочка уже выросла, – для выкройки.

Другая дама, в ответ на мое замечание, что мне не с кем оставить Вальку, если придется идти куда-нибудь вечером, заявила: «Приводите ее к нам, она поиграет с детьми и заснет». И все это так просто делается, что и принимаешь совсем не как жертву». [235]

Понятно, что когда Петру Павловичу удалось получить пост мирового судьи в небольшом городе Тараще, что всего в 120 вёрстах от родного ей Киева, Элла Эдуардовна вздохнула с облегчением.

Что такое – тогдашний мировой судья?

Как и сегодня, мировой суд был предназначен для разрешения мелких споров, возникающих у населения. К его компетенции было отнесено рассмотрение гражданских дел, а в области уголовного судопроизводства – проступки, за которые предусматривались санкции от выговора и денежных взысканий на сумму не свыше 300 рублей до ареста на срок не свыше трёх месяцев и заключения на срок не свыше полутора лет. При этом считалось, однако, что высшей целью этих судов являлось примирение сторон.

Мировые судьи в России подразделялись на участковых и почётных. Участковый судья приобретал положение гласного земских собраний, открывал избирательные сельские съезды, утверждал их председателей, участвовал в разрешении определённого вида прошений лиц мещанского сословия. [3, с. 11–12] Он же в необходимых случаях выполнял обязанности нотариуса, приводил к присяге чинов лесной стражи, принимал участие в освидетельствовании лиц, страдающих душевными заболеванием, занимался устройством помещений для приговорённых к аресту. [4, ст. 1]

Он получал содержание от земства, обязан был лично принимать жалобы и прошения, не будучи вправе отказывать в принятии бумаг ни под каким предлогом, участвовал в разбирательствах в суде первой степени. То есть служил, как тогда говорили, «обществу», подразумевая именно общество местное, уездное.

Для поступления на службу мировым судьёю претендент должен был обладать российским подданством, иметь возраст выше 25 лет, быть мужского пола, отличаться нравственной безупречностью, а также быть только местным жителем. Кроме того, такой человек должен был отвечать условиям имущественного ценза: требовалось владение недвижимым имуществом на существенную сумму. Это считалось необходимым, чтобы мировой судья обладал известной материальной независимостью.

Эту должность, кроме того, запрещалось совмещать с другой государственной или общественной службой – кроме разве что почётных должностей в местных богоугодных и учебных заведениях.

По своему гражданскому чину мировой судья Пётр Павлович Александров был надворным советником, то есть принадлежал к 7‐му классу Табели о рангах Российской империи. Это давало право на личное дворянство. В армейской табели этот чин соответствовал подполковнику, и обращаться к его носителю следовало: «Ваше высокоблагородие».