Полная версия:

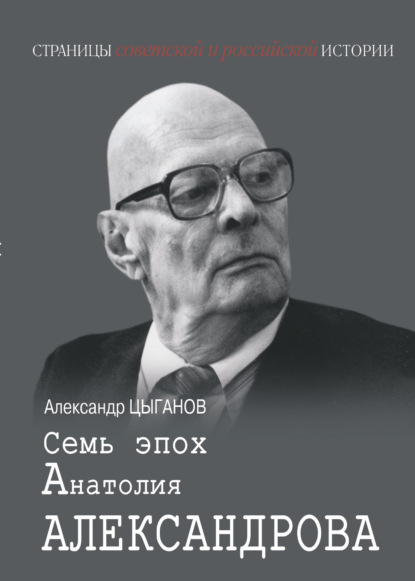

Семь эпох Анатолия Александрова

Мировой судья в России в те годы имел жалованье примерно 150 рублей в месяц. Для сравнения: чернорабочие, грузчики зарабатывали до 15 рублей в месяц, квалифицированные рабочие – до 80 рублей, как и врачи в земских больницах. Учителя старших классов в гимназиях получали до 100 рублей в месяц. В армии подпоручик, нынешний лейтенант, получал в общей сложности до 80 рублей в месяц, капитан – до 145 рублей. А соответствующий тому же 7‐му классу Табели о рангах подполковник – от 185 до 200 рублей в месяц.

Для сведения: депутаты Государственной Думы имели месячное жалованье в размере 350 рублей, губернаторы получали оклады около 1000 рублей, министры – до полутора тысяч.

В переводе на нынешние деньги Пётр Павлович Александров получал около 300–310 тысяч рублей. Кажется, много. Особенно если сравнить с тогдашними ценами на продукты. По свидетельству интересного русского писателя Сергея Дурылина (1886–1954) в дореволюционной Москве (а цены в Киеве отличались ненамного) очень дорогим считался сахар, в том числе пилёный – 11 копеек фунт. На нынешние деньги – 167 рублей, то есть за килограмм – 367 рублей. В сегодняшней России килограмм прессованного кускового сахара стоит в сети для среднего класса «Перекрёсток» около 70 рублей. Сливочное масло стоило 20 копеек фунт, фунт обычной говядины – 10–11 копеек, свинины – 15 копеек. Соответственно, сегодня это было бы: 670, 335–367, 502 рубля за килограмм. То есть что-то было в разы дороже, что-то – в разы дешевле. А кое-что сегодня искать нужно особо. Осетрину, например, которая тогда шла по 20 копеек за фунт, или 670 нынешних рублей за килограмм.

Но! Жалованье по тем временам и на такой должности шло, разумеется, не только на продукты. Дом, пусть одноэтажный, но каменный и по размерам своим трёх печек требующий немалых затрат, не считая тех 400 рублей, что надо отдать за его аренду в год.

К этому прибавляются представительские расходы на себя в соответствии с общественным положением и на жену в соответствии с общественным положением. Надлежащий надворному советнику образ жизни – обязателен, общество за этим тщательно и критически следит. Няня для младшего сына. Прислуга.

Третьего ребёнка Элла Эдуардовна не то чтобы не хотела – она его пугалась. Со здоровьем у неё были очередные нелады: постоянные обмороки, тяжесть в груди, вечная усталость. Двое старших, о которых надо заботиться: с Валерией заниматься, готовить её к поступлению в гимназию, у Бориса же, Бобочки, вообще, как считала мать, особая организация психики, и ему надо «отдавать всю себя».

Роды были тяжёлыми. Или, вернее, как их назвала сама Элла Эдуардовна, «возмутительными». Однако же, когда Толик появился на свет, Элла Эдуардовна забыла о прежних опасениях и делилась с родными почти восторженными переживаниями:

«Толюн пока идеален. Спокойное, самодовлеющее существо. Никогда не делает ничего глупого. В настоящее время занимается охотой за цыпленком, бегает за ним и кричит: «птица, птица». …Он говорит, что его папа «улетала Луцк». Тебе будет очень интересно его увидеть, такой умник, прямо на удивление. …Толька растет. Он мне теперь говорит: «Слусай, мама» или «мама, ды сюда». Укладывается спать и поет: «Тише, мыши, Толя спит». …Сегодня у Вали с Бобкой был турнир на полотенцах. Толя обыкновенно интересуется дракой, но сегодня он не здоров, поэтому сидит на «вуздусном» (высоком, «воздушном») стуле, машет лапками и кричит: «Ви нехолосие, ви делетесь, ухозайте к цолту, вам поставят гладусник». Сегодня у него нет жару. …Можете себе представить, что Толя узнал папу, когда мы [его] принесли: сейчас же обхватил его ручками за голову и давай ему грызть щеки. Такие знаки особого расположения он оказывал ему постоянно, как только его подносили к нему, с неделю, а теперь он ему уже надоел, больше не целует». [235]

Нравилось и место:

«Живем мы в Тараще, а не в Ставищах, как предполагалось ранее. Тараща – уездный город, довольно паршивый, хуже Конотопа; но местности красивые, много зелени; сейчас же за городом лес. Летом тут будет очень хорошо. Квартира у нас очень хорошая: 5 больших комнат, но дорогая – 400 руб. в год. 1½ комнаты уходят под камеру (мирового судьи), а 3½ остаются в нашем распоряжении. У меня отдельная комната, моя давнишняя мечта. Но у нас адски пусто, и нечем ее наполнить; мебель зальную Петр Павлович купил гнуснейшую. Кухарку я наняла, кажется, приличную, но с мальчиком 8‐ми лет. Валька с ним играет по вечерам; ей не так скучно. Может быть, оно и лучше будет. Кроме кухарки у нас рассыльный, очень добродушный старец, отличающийся необычайным многословием. Я как-то еще не привыкла к тому, что у меня так много народу, и к тому, что прислуга наша – не то же самое, что мы, за обедом». [235]

Но Анатолию Александрову не было суждено пожить в Тараще столько, чтобы запомнить этот город. Ему не исполнилось и года, когда отца его перевели с повышением в Луцк.

И хотя это был ещё один шаг на пути в вожделенный Киев, этот город семейству по сердцу не пришёлся:

«П.П. очень много занимается, по целым дням не встает – пишет; но работа его не так удовлетворяет, как прежняя. Мы все мечтаем выбраться отсюда, очень уж противный край. <…> П.П. настолько здесь не нравится, что он в минуты трудные готов даже перейти в Киев, в мировые судьи. Но я этого шага не одобряю, главным образом, потому что деятельность мирового судьи в большом городе совсем не то, что сельская». [235]

Похоже, что и последняя болезнь, которая свела Эллу Александровну в могилу, начала развиваться как раз в Луцке:

«Жилось нам в эту зиму… очень грустно, я вследствие этого сильно расхлябалась.

Теперь началось лето, и мы все немного ожили, потому что при дому у нас хороший сад, в котором можно дышать. Но квартира убийственная, у меня уже начинается ревматизм, придется ее сменить и тогда у нас не будет сада, единственного нашего утешения. Впрочем, если я буду Вам все подробно расписывать, то мне придется написать 5 томов, так что Вы лучше поверьте мне на слово, что тут препаршиво.

Поэтому мы решили переехать на зиму в Киев, а Петра Павловича оставить здесь». [235]

* * *А вот в Киеве…

Летом и осенью 1905 года в городе, как и по всей стране, практически в режиме нон-стоп шли собрания, митинги, забастовки, студенческие волнения. В конечном итоге 14 октября началась всеобщая забастовка. Она продолжалась 16 и 17 октября, покуда 18 октября не вышли газеты с текстом императорского Манифеста 17 октября. Того самого, в котором царь провозгласил введение в России основных гражданских свобод – слова, печати, совести, собраний, манифестаций и так далее.

Впечатление от Манифеста было так велико, вспоминали современники, что народом повсюду были сделаны немедленные попытки реализовать права, провозглашённые в нём.

Визуально эти настроения гениально показаны на картине И.Е. Репина. Художник изобразил на этом полотне восторженную толпу, что устремляется куда-то вперёд, неся на плечах освобождённого из узилища революционера, а пьяные от счастья гимназисты и студенты, барышни и семинаристы с наслаждением бросают в лицо режиму что-то задорно-мятежное – то ли «Марсельезу», то ли «Варшавянку». И все яростно отрекаются от старого мира.

И только два человека остаются мрачными на этом пиру свободы – сам революционер, вяло трясущий снятыми кандалами, и высоколобый еврей на переднем плане. Оба явно что-то предвидят: революционер, вероятно, будущие кровавые реки, что прольются в дальнейшей борьбе за светлое будущее; а еврей – что в этих реках будет и его доля крови…

Так оно, в общем, в Киеве и вышло. Здесь к событиям вдвойне подходила характеристика Василия Розанова, данная по поводу этой самой картины: «Жидовство, сумасшествие, энтузиазм и святая чистота русских мальчиков и девочек – вот что сплело нашу революцию, понёсшую красные знамёна по Невскому на другой день по объявлении манифеста 17 октября». [12, с. 398]

Оговорившись, что понятие «жидовство» не носило тогда такого неполиткорректного характера, как сегодня, и было аналогом нынешнего «еврейство», отметим, что именно здесь, на юго-западе России, не могли сразу же после объявления «свобод» не вздуться вскипевшим молоком антисемитские настроения. Просто из-за наличия большого количества еврейского населения, проживавшего за чертою осёдлости. С соответствующим отражением в виде развитого русского и украинского национализма.

И.Е. Репин. Манифестация 17 октября 1905 года. Государственный Русский музей

Манифестации за свободу – между прочим, властями не санкционированные – в Киеве очень быстро переросли в грандиозный еврейский погром 18–20 октября 1905 года. Ведь в местных «картинах Репина», с отличие от Петербурга, участвовало много еврейской молодёжи. И мрачной эта молодёжь отнюдь не была. В свою очередь черносотенцы с энтузиазмом присоединялись к полиции, старающейся пресекать демонстрации. Только шли дальше её. Негласным лозунгом их стали слова начальника II отдела охраны города генерал-майора Безсонова: «Евреи приняли слишком большое участие в революционном движении и потому должны поплатиться». [13]

И после того как митинг на Думской площади был обстрелян и разогнан, словно кто-то нажал спусковой крючок. Уже вечером начались избиения, разбои, разграбления магазинов, принадлежавших евреям.

Самих погромщиков, по признанию даже еврейских историков, было не так уж много – не больше 100–200 человек в каждом городе Малороссии. В Киеве – побольше. Но они действовали в среде, где было немало им сочувствующих, в том числе среди полиции. Погром был всеобщим; дело доходило до стрельбы, но полиция наблюдала за событиями индифферентно. Солдатские же патрули вообще нередко присоединялись к погромщикам, участвуя, правда, в основном в разграблении магазинов.

То, что видели тогда киевляне, описала «Киевская газета» 24 октября: «Страшные картины представляли базарные площади через 2–3 часа после нашествия варваров. На протяжении целых кварталов, прилегающих к базарам, люди шли и ехали по рассыпанной муке, крупе, семечкам, гороху, разноцветной бумаге, разлитому маслу, керосину, краскам, разломанной мебели и магазинной обстановке, разбитой посуде… Валялись воловьи туши, вытащенные из мясных лавок, а в 20 шагах от них лежал убитый патрулём человек… А мимо все несли и везли плоды чужих трудов…» [13]

Убили дворника, не пускавшего толпу во двор дома, где проживала еврейская семья. Немало было случаев, когда погромщики врывались и в квартиры христиан и оставляли хозяев в покое только после того как видели иконы и вытребовали себе денег «на водку».

Лишь когда паника стала охватывать уже и православное население Киева, власти начали принимать меры. Начальник охраны города Киева генерал Драке отдал войскам приказ задерживать громил. На Галицком базаре солдаты дали залп по толпе, убив 5 и ранив до 10 человек. Было задержано более сотни.

К вечеру 20 октября погром прекратился. По официальным данным, было убито 47 человек и ранено более 300.

Можно представить, какой безысходный ужас пережила молодая женщина с тремя детьми на руках, оказавшись в разнуздавшемся под пьянящим мистралем революции городе. И хоть семья её отнюдь не еврейская, но страшен был сам город, ощетинившийся толпою, оскалившийся вооружёнными дрекольем бандами.

Вот что она писала мужу:

«Милый мой. Мы все пока невредимы, а что дальше будет не знаю… Начался погром и тут-то уже мы три дня сидели безвылазно дома. Я только выходила к воротам разговаривать с прохожими, причём вся честная братия – извозчики, солдаты, рабочие в один голос говорили, что губернатор разрешил три дня бить жидов… У меня ужасно расстроились нервы и сейчас не могу писать, потому что дрожат руки. Дети ходят учиться и я каждый день дрожу пока они не вернутся». [1, с. 12]

На это накладывались и финансовые проблемы. Несмотря на приличное жалованье судьи, семья Александровых жила скромно. Деньги, что называется, считали. «Милый мой… я на Робертовы финансы купила всё, что необходимо для детей, и теперь надо всё это сшить. Я очень довольна, что Роберт прислал денег (200 р.)» [1, с. 12], – писала мужу Элла Эдуардовна.

Она не знала ещё, что пишет это письмо накануне смерти. Своей и – прежней эпохи…

В начале 1906 года Эллы Эдуардовны не стало. Так и не дождалась она долгожданного перевода мужа в Киев, где тот в мае 1906 года получил хорошую службу в Киевском окружном суде по крестьянским земельным делам.

Сегодня можно только предполагать, сказалась ли наследственность в том, что женщина скончалась всего в 35 лет, или на то повлияла разлука с искренне любимым мужем, помноженная на пугающие революционные события в Киеве и постоянные денежные трудности в семье.

Глава 3

Детство в эпоху перемен

А что это за Роберт, финансы которого помогали Эдде Эдуардовне одевать и содержать троих детей?

О, это очень интересная фигура.

Это человек, родство с которым связывало семью Александровых не более и не менее как с самим вождём революционного пролетариата Владимиром Ульяновым (Лениным).

Роберт Эдуардович Классон – родной брат Эллы Эдуардовны – был на три года старше её. Он родился в Киеве в 1868 году, окончил в 1891 году Петербургский технологический институт, прошёл стажировку в Германии. Довольно быстро выдвинулся в ряды крупных инженеров-электротехников. И не просто крупных, а – для России – первых.

Уже через 4 года после учёбы, в 1895–1896 годах, Классон стал руководителем строительства электростанции трёхфазного тока на Охтинских пороховых заводах под Петербургом. В следующем, 1897 году, не будучи ещё 30 лет от роду, он по предложению правления акционерного «Общества электрического освещения 1886 года» стал заведующим всеми – двумя тогда – московскими электростанциями. А в 1900 году взялся за электрификацию нефтяных промыслов Баку во главе общества «Электросила».

При этом Роберт Классон был убеждённым марксистом. Более того – активным. Он входил в состав одной из первых социал-демократических организаций в России – так называемой группы Бруснева, где проводил теоретические занятия по марксизму для обоих её крыльев – студенческого и рабочего.

Р.Э. Классон.

Из открытых источников

Впрочем, наука и техника занимали Роберта Классона не меньше, а то и побольше марксизма, так что в собственно революционное движение он не уходил, ограничиваясь просветительской работой в кружках. С его блестящими немецким и французским, которому его, как и других своих детей, обучила мать, Анна Карловна, Классон мог обращаться в своих занятиях к весьма широкому кругу европейской марксистской литературы. За что его весьма ценили русские единомышленники, особенно в среде рабочих, которым крайне недоставало теоретических источников и полемических материалов.

Более того. В.И. Ульянов-Ленин обращался к Классону из Мюнхена в мае 1901 года:

«Р.Э. КЛАССОНУ

Группа, издающая и редактирующая «Искру» и «Зарю», обращается к Вам, как к лицу, которое участвовало вместе с нами в одном из первых марксистских издательских предприятий, которое всегда сочувствовало политической деятельности социал-демократии, с просьбой оказать денежную поддержку делу. В настоящее время от этой поддержки в значительной степени зависит судьба всего дела, ибо первоначальный фонд весь ушел на постановку, а для того, чтобы предприятие могло окупаться, нужен еще минимум год работы полным ходом. Весной прошлого года [1900] один из нас беседовал с Вашим другом (которого Вы теперь, вероятно, часто видаете) и который тоже изъявлял уверенность, что Вы не откажетесь помочь. Мы надеялись, что при Ваших связях Вы могли бы собрать солидную сумму единовременно, но наша организация нуждается, конечно, кроме того, и в периодических взносах.

Написано 28 мая 1901 г.

Послано из Мюнхена в Баку». [14, с. 113]

Роберт Классон прислушался тогда к просьбе будущего вождя мирового пролетариата. И некоторое время газета «Искра» частично финансировалась за его счет.

В этой группе Классон познакомился с Леонидом Красиным, будущим видным большевиком, будущим наркомом торговли и промышленности, путей сообщения, полпредом во Франции и Великобритании. И когда он отправился в Баку, пригласил уважаемого им умницу Красина с собою. Ну а тот на посту заместителя директора Биби-Эйбатской ТЭС на Апшеронском полуострове в свою очередь наводнил подразделения электростанции социал-демократами, давая им легальный заработок. При этом ещё финансировал типографию «Нина», печатавшую в Закавказье газету «Искра».

Что же до одного из «первых марксистских издательских предприятий», о котором упоминает Ленин, то им было участие того в сборнике «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития», который был напечатан в апреле 1895 года. Там он опубликовал в своём переводе статью Э. Бернштейна «Третий том «Капитала».

Интересно, что правительство распространение сборника запретило, практически весь тираж конфисковало и сожгло, но, как видим, репрессалий к его авторам не применило. Во всяком случае, Роберт Классон не претерпел практически никаких преследований и продолжал работать на оборонном предприятии.

Пострадал он за свои социал-демократические убеждения один раз – когда отказался применить репрессии к бастующим бакинским электрикам во время организованной большевиками стачки рабочих Бакинских нефтепромыслов в декабре 1904 года. Тогда Классон был вынужден оставить пост директора акционерного общества «Электросила» – впрочем, тут же получив предложение от «Общества электрического освещения 1886 года» вновь возглавить управление 1‐й Московской ГЭС.

А бакинская стачка, кстати, тогда увенчалась успехом – заключением первого в России коллективного договора рабочих с нанимателями.

Ещё более интересен другой эпизод из истории отношений Классона и Ленина.

Когда Роберт учился в институте в Петербурге, на его квартире на Охте собирался студенческий марксистский кружок. На одном из таких собраний во время Масленицы (или под прикрытием этого праздника) в 1894 году оказались незнакомые ещё тогда друг с другом Владимир Ульянов и Надежда Крупская. Причём последняя, если верить однокласснице Крупской по гимназии Ариадне Тырковой-Вильямс, была в ту пору серьёзно увлечена именно Классоном. Правда, похоже, что увлечение это было чисто платоническим – молодые люди обсуждали работы Маркса и Энгельса и идеи других марксистских мыслителей. Но примечательно, что в библиотеку Надежда ходила с читательским билетом Роберта.

Закончить эту платоническую связь помогла ещё одна марксистка – Аполлинария Якубова. Именно она, Кубочка, посулила Крупской познакомить её с «одним очень интересным человеком». Этим человеком был Владимир Ульянов, с которым у Кубочки отношения уже были, но в котором она к тому времени разочаровалась. Разочаровалась именно как в мужчине-поклоннике, ибо как соратники по борьбе Якубова, ставшая по мужу Тахтаревой, и Ленин переписывались ещё до 1911 года. Покамест политические разногласия (а Кубочка за большевистской эволюцией Ленина не последовала) не развели их окончательно, уже идейно.

В тот вечер Владимир Ульянов, как обычно, полемизировал с хозяином квартиры. Тот представлял крыло так называемых «легальных марксистов». Ленин обвинял оппонентов в «принципиальном непонимании конкретного содержания вскрытого Марксом противоречия капиталистического воспроизводства». В полемике же, как известно, обычно невзрачный, малорослый и картавый, с ранними залысинами Ульянов буквально преображался. Хотя и грубоват был будущий вождь в спорах, тут он словно увеличивался в росте, воспарял, как на крыльях, покорял логикой и напором.

В общем, понравился Владимир Ильич Надежде Константиновне. А в семье Александровых шутили потом, что от этого знакомства и «произошла» Октябрьская революция. [1, с. 12]

Так или иначе, но марксистское прошлое сыграло свою роль в том, что после революции Роберт Классон, хоть вождь его и недолюбливал, стал одним из главных научно-технических специалистов большевистского режима. Он был ключевой инженерной фигурой в трансформации ещё имперского плана электрификации России в советский план ГОЭЛРО, автором всесоюзного проекта «Гидроторф», строителем электростанций на торфе, в том числе знаменитой Шатурской ГРЭС.

Не исключено также, что былое знакомство с Лениным помогло и семье Александровых. Всё же не каждому надворному советнику, сын которого к тому же исчез неведомо куда при уходе белых из Киева, удавалось не только уцелеть аж при двух волнах красного террора в Киеве, но и получить работу советского служащего при Наркомате просвещения.

* * *Это бывает ужасно весело, когда собственная бабушка не знает русского языка. Ну или знает на уровне: «Эй, исвостшик!» Когда она тебе что-то выговаривает по-немецки за то, что сделал что-то не так или вовсе вещи разбросал, а ты прикидываешься, будто не понимаешь, что она тебе говорит.

Ещё веселее, что бабушка – человек по характеру одновременно и жёсткий, и капризный. Можно раздобыть череп, вставить в него зажжённую свечу и подвесить у неё за окном. Потом, правда, было страшно, когда ей стало плохо, но хотели же просто подшутить, не собираясь устроить ничего дурного! Ну, вот просто бабушка сама такая – властная и приказная, чуть что не по ней, начинает ругаться. А тут своих два характера сошлись – Бобкин и Толькин. И ничего, что возрастная разница между братьями составляет пять лет; они совершенно разные по характеру, но к каверзам у обоих отношение одинаково благорасположенное.

Да ещё и растут без матери…

Конечно же, никто из братьев не желал по-настоящему зла своей бабушке. Да их проделки и касались не только её. Но попадать под них – это крест любого воспитателя. И приходилось ей его нести: матери нет, отец – большой и занятой человек, переведённый наконец на хорошую службу в Киев. На которой, кстати, к моменту отставки имел звание статского советника (5-я степень в Табели о рангах) и содержание, дошедшее до 3600 рублей в год. Его служба была отмечена также орденом Св. Анны 2-й степени и серебряной медалью в память императора Александра II.

В немецком воспитании что тогда, что сейчас (если, правда, не брать последнюю пару десятилетий беспощадной толерантности) имеются как известные плюсы, так и известные минусы. Из плюсов – драгоценная немецкая порядочность. Та, что от слова «порядок». А также – драгоценная немецкая правильность. От слова «правила».

Должно было это бесить русских мальчишек? А как же! Тем более что в немецком воспитании есть и минусы – именно с точки зрения русского менталитета. Это – дистанцированность от ребёнка, заведение его в жёсткие рамки установленных правил, упорядоченная зарегулированность в семейных отношениях. Да, недостатки тут – продолжение достоинств, да и не для всех и не во всём это именно недостатки, но всё же диссонанс между правилами, принятыми в семье, и отношениями, царившими в окружающей её русской среде, не мог не ощущаться.

Вид Киевского реального училища. 1900-е гг.

Из открытых источников

Судя по семейным воспоминаниям, он и ощущался. И Анатолий нередко пытался компенсировать это в своём поведении. По рассказам сына Бориса Петровича Евгения, он «рос таким брошенным ребёнком в семье». Правда, сын самого Анатолия Петровича Пётр призывает осторожно относиться к подобным формулировкам, так что некий апостроф сомнения над этими словами поставим. Но нельзя отрицать и того, что пять лет для ребёнка – это разница громадная. А Борис был старше Анатолия на пять лет. А сестра Валерия – на десять. И при всей семейной любви друг к другу, доказанной на протяжении всей последующей жизни, – как может пятнадцатилетняя барышня всерьёз интересоваться делами и мыслями пятилетнего карапуза-братишки?

В семь лет, в 1910 году, Анатолия отправили учиться в Киевское реальное училище.

Почему туда?

Для понимания этого надо сказать, что это такое – реальное училище тех лет.

Сегодня точного аналога такому учебному заведению нет. Если просто, нечто вроде средней школы, где главное внимание уделялось изучению точных и естественных дисциплин. Чем и отличалось оно от другого типа средних школ, гимназий, где давалось так называемое классическое образование – древнегреческий и латинский языки, риторика, история, литература и так далее.

Вид части гостиной (у актового зала) Киевского реального училища. 1900-е гг. Из открытых источников

Воспитанники Киевского реального училища во время урока военной гимнастики во дворе училища. Из открытых источников