Полная версия:

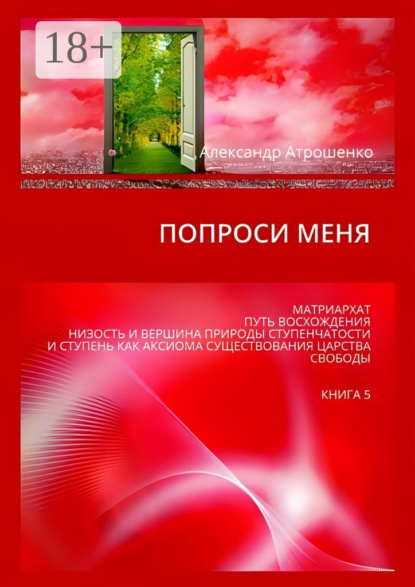

Попроси меня. Матриархат. Путь восхождения. Низость и вершина природы ступенчатости и ступень как аксиома существования царства свободы. Книга 5

История трех указанных согласий тесно переплетается с историей российской буржуазии в XVIII в. Все они, так или иначе, сослужили службу российскому купечеству, обеспечивая ему успехи среди самых неблагоприятных условий, в век наиболее пышного расцвета дворянского владычества. Противоположность барина и купца в гражданской области соответствовала противоположность старообрядца и никонианства в церковной. Но еще более жестокой была противоположность барина и мужика, господина и раба. Она также рождала противоположность и протесты в различной сфере, и тем более непримиримые, чем хуже становилось участь крестьянина в XVIII в. Рекрутские наборы, подушная подать, паспортная система, размежевание земель, раздача государственных крестьян фаворитам – это все сыпалось на мужика сверху; в деревне с каждым годом увеличивались требования и власть барина, в целом ряде местностей исчезла крестьянская запашка, а крестьяне превратились в плантационных рабов. Оттого XVIII век проходит под знаком непрекращающихся крестьянских бунтов, то крупных, то мелких; так и в сфере религиозного протеста XVIII век знаменуется массовым бегством крестьян и появлением различных крестьянских течений-сект.

Наиболее типичное мировоззрение тесно связанное с побегами крестьян наблюдается в образовавшемся течении «духовных христиан» и возводит бегство в религиозный догмат; их так и называли бегунами. Основателем течения стал беглый солдат Евфимий, одно время находившийся под влиянием федосеевцев. Скоро поняв их «двоедушие» он основал собственное учение, оказавшееся приемлемой всем людям, попавшим в одинаковое с ним положение: беглым крестьянам, беглым солдатам, беглым преступникам, бездомным нищим.

Доктрина бегунов проста до чрезвычайности. Исходный пункт – старый мотив XVIII века в том, что с 1666 г. в Российском государстве воцарился антихрист. Антихрист царствует в преемственном роде царей, начиная с Алексея Михайловича и Петра. Алексей и Пётр – двурогий зверь, последующие цари – десятирогий зверь Апокалипсиса. Цари, в особенности Пётр I, извратили всю гражданскую жизнь своими указами. Бог сотворил все общим для всех, а Пётр пустил в ход дьявольское слово «моё», пересчитал живых и мертвых, разделил людей на разные чины, размежевал земли, реки и усадьбы и ввел, наконец, печать антихриста – паспорт. Цари, царствовавшие после Петра, еще более усугубили все эти антихростовые мерзости, и теперь «всюду вернии утесняеми, от отечества изгоняемы». Чтобы спастись от сетей антихриста, от его губительной печати, остается только одно средство: «таитися и бегати», стать странником, неведомым миру. Бегство спасет верного от идей антихриста, пока не настанет страшный суд. Тогда начнется открытая «брань с антихристом», всякий, кто во время этой брани будет убит, получит венец мученический, царские «златые палаты» будут сокрушены, насильники будут вопиять: «смолу и огнь я птю за прегордую жизнь мою», а страдальцы бегуны попадут в рай: «Там растут и процветают древа райские всегда, – Там рождают, умножают своего сладкого плода».

Но и в «палате лесовальной» антихрист грозил настичь бегунов. «Лесовальные палаты» были теперь не так близки, как прежде. Дон и Северная Украина давно уже замирены, и приходилось уходить от антихриста в лесные дебри Архангельской и Вологодской губернии, Приуралья и Сибири. Пока бегун из центра доходил до «прекрасной матери пустыни», его могли на каждом шагу поймать «случи антихриста», «бесовские полки». Бегство от мира могло успешно осуществляться только при наличии его надлежащей организации. Ее удалось выработать благодаря тому, что к бегунству примыкали и такие элементы, которые не могли целиком принять на себя обязательства бегуна. Крестьяне побогаче и мещане городских окраин охотно примыкали к течению в качестве «странноприимцев» и брали на себя обязательство принимать и укрывать у себя бегунов. Для этой цели странноприимцы строили дома, специально приспособляя их для укрывательства бегунов. Такие дома, двухэтажные, с потайными клетями, с подземными ходами, ведущие в ближайший лес, можно было иногда встретить еще на рубеже XIX – XX вв. в глухих уездах Новгородской, Костромской и Вологодской губернии. Деревни и города, где жили странноприимцы, были хорошо известны бегунам: сообразно с их расположением составлялись бегунские маршруты, причем очень часто действительные названия заменялись условными, сказочными, чтобы сбить с толку полицию, если бы маршрут попал ей в руки. Под стать маршрутам были и юмористические паспорта, которыми иной раз запасались бегуны: «из града Вышняго, из стану Пустыннаго, из деревни Нечкина, а отпустил их странствовать Великий Господин – Бог, а прописан паспорт в полиции Полной, иметь разум духовный» или, по новейшей редакции, «дан паспорт из града Бога Вышняго, из Сионской полиции, из Голгофскаго квартала, дан на один век, а явлен в части святых и в книгу животну под номером будущего века записан»17.

Для того чтобы спастись, странноприимцам все же было недостаточно принимать и укрывать бегунов. Оказывая своим собратьям эту помощь, странноприимцы все-таки оставались в мире, жили, волей неволей, придерживаясь указов «антихриста», принимая его «печать». Если странноприимец не хотел останавливаться по дороге, он должен был хотя бы перед смертью превратиться в настоящего бегуна. Превращение, как оно выработалось на практике, в сущности, было фиктивным. Когда странноприимец смертельно заболевал, родные отсылали его паспорт властям с заявлением, что означенный в паспорте скрылся неизвестно куда. Больного тем временем переносили в соседний дом или в лес, если не было надежного соседа, на которого можно было бы положиться; формально, таким образом, больной превращался в настоящего бегуна, «таился и бегал», и в таком положении заставала его смерть.

Бегунство возникло во второй половине XVIII в. в наиболее тяжелую для крестьянства пору. Но ранее бегунов, в начале XVIII в., а, может быть, и в конце XVII в. возникло еще одно чрезвычайно распространенное в XVIII веке течение – хлыстовщина. Ее зачатки наблюдались в XVII в. в полумистических-полураскольнических крестьянских организациях Урала и Сибири. Хлыстовщина так же, как и бегунство, исходит изначально, что в мире царит антихрист, но делала из этого положения другие выводы. Легенда о происхождении хлыстовщины рассказывает, что, когда при царе Алексее исчезла вера и «благочестие», и стали люди спорить, по каким книгам можно спастись, нашлись умные люди, которые заявили, что никаких книг не нужно, а надо позвать Святого Духа, он и укажет путь к спасению. Стали звать. И в ответ на призыв в 1645г. в Стародубской волости, в приходе Егорьевском, на гору Городину (в Ковровском уезде Владимирской губернии) скатился на землю на огненной колеснице сам Господь Саваоф и вселился в пречистую плоть крестьянина Данилы Филипповича. Первым делом Данила собрал все книги в «куль» и бросил в Волгу: никаких книг, ни старых, ни новых, не нужно, нужно только: «Книга золотая, – Книга животная, – Книга голубиная: – Книга Сударь Дух Святой»18.

И объявил Данил своим последователям двенадцать заповедей, где тот же догмат формулировал так: «Аз есмь Бог, пророками предсказанный, сошел на землю для спасения душ человеческих: нет другого бога, кроме меня; нет другого учения, не ищите его… Святому духу верьте»19.

Смысл нового течения заключается в том, что старое откровение, заключенное в книгах, есть ложное и испорченное, под стать тому лживому, испорченному и грешному миру, столпами которого оно держится. Чтобы спастись, надо найти новое откровение, а для этого надо общение с богом, услышать его голос, верить так, как он скажет. Способ общения с божеством был давно известен крестьянам, как и их социальным собратьям всех веков и народов. «Дух» сходит на человека, когда тот приведет себя в состояние религиозного восторга посредством пляски, пения или простого быстрого вращения на одном месте; предварительно надо подготовить нечистую плоть к принятию духа посредством поста, омовений и молитвы. К таким «радениям» прибегали и хлысты, молва о них и послужила причиной раскрытия течения в Угличе в 1766 г., когда возникла первая официальная перепись о хлыстах.

Община проповедовала крайний аскетизм, а «радения» составляли центр тяжести их религиозного быта: они как праздники, озаряли их «трудовой и слезовый» жребий среди враждебного им мира. На «радениях» получали они «духовную радость», скрашивавшую их тяжелое существование. Но нелегко было получать желанную «духовную радость». К «трудовой и слезовой» жизни прибавлялся еще «трудовой и слезовый» закон Данилы Филипповича. Божественный дух не может войти в «нечистую свинью», как Данила называл человеческую плоть; надо ее очистить аскетическими подвигами. В заповедях Данилы содержались на этот счет такие строгие предписания: «Хмельного не пейте, плотского греха не творите, не женитесь, а кто женат, живи с женою так, как с сестрою. Неженимые не женитесь, женимые разженитесь. Заповеди содержите в тайне, ни отцу, ни матери не объявляйте: кнутом будут бить, огнем будут жечь – терпите. Кто вытерпит, тот верный будет, получит царство небесное, а на земле радость… Святому Духу верьте»»20. Перед самым радением нужно было соблюдать строгий пост. Надев чистые рубахи, в праздничных платьях собирались члены общества на радения. Священнодействие начиналось общей трапезой, затем происходило само радение под предводительством «кормщика», или «кормщицы» корабля, т.е. общины. Одна за другой пускались в быструю пляску пары, высоко подпрыгивая и подпевая; наиболее ревностные били себя палками и цепями. Пляска, в конце концов, превращалась в бешеный бег, а пение – в дикие выкрикивания припева: «Ой, Бог! ой Бог! ой Бог! – Ой, дух! ой, дух! ой, дух! – Накати, накати, накати! – Ой, ега, ой ега, ой ега!»21 Тут и наступал момент «духовной радости». Самые иступленные в полуобморочном состоянии падали на пол и начинали выкрикивать бессвязные слова. Это означало, что на них сошел дух, они говорят уже не от себя, а от духа «пророчествуют». Каждое слово «пророка» или «пророчицы» жадно ловилось присутствующими; слова запоминались и после сами собою складывались в песни. Эти песни запечатляли в себе то новое откровение, которое давал хлыстам их «дух». Радение заканчивалось также общей трапезой.

Откровения хлыстов по содержанию повторяет отчасти элементы христианской легенды и апокалиптики, отчасти мотива старой народной религии. Первые доминирует в легенде о том, как произошла община, и в представлениях о страшном суде, вторые – в представлениях о божестве и загробной жизни. «Духа святого» хлысты представляли себя в виде или красного солнышка, или ясного сокола, или соловья, поющего в сердце у батюшки. В представлениях о Саваофе и Христе эти тотемические переживания сменяются образами, навеянными социальной средой, которой должно было подчиниться крестьянство. На седьмом небе живет Саваоф, там у него дворец, и во дворце «кабинет», где «трепещут» его ангелы. Саваоф – царь, Христос – царский сын, у него смарагдовая корона, он полковник полковой, на седьмом небе у него и дворец, и грады, и «зелены сады». А при дворе у бога – канцелярия; сидят там ангелы и записывают имена хлыстов в «живую книгу». Богородица изображается в виде царицы-матушки. Как добрая богатая помещица, живет она в небесном тереме, где служит ей целые полки девические. Таково хлыстово небо; оно мало чем отличается от земли, небесные боги – те же земные боги, помыкающие крестьянином. Но когда действие божественной драмы переносится с неба на землю, местные русские мотивы уступают место евангельским, причем последние подвергаются своеобразной географической и хронологической переработке. Данила – Саваоф, бог – отец, у него сын Христос, это Иван Суслов, крестьянин Муромского уезда. Родился он от столетней богородицы, «девицы – красноличны» за 15 лет до того, как бог Саваоф сошел на Данилу. Когда ему исполнилось 30 лет «Саваоф» Данила Филиппович позвал Ивана и сделал его «живым богом – Христом». Так на земле появились «бог Саваоф», его «сын Христос» и родившая «Христа» «богородица». Согласно преданию «Христос» Иван Суслов ходил и проповедовал в сопровождении 12 апостолов. В конце концов, бояре его схватили и распяли в Москве, на Красной площади: на третий день он воскрес и явился своим последователям в подмосковном селе Пахре; схватили его вторично, опять распяли, он вторично воскрес и вознесся на небо. Дальше хлыстовская легенда отступает от евангельской. Христос, хотя и вознесший, не мог оставить своих верных: он должен быть с ними «до скончания века». Представить себе Христа иначе, чем в телесном виде, хлысты не могли, поэтому у них появилось воззрение, что Христос воплощается постоянно, после одного Христа сейчас же появляется новый. Следственные дела о хлыстах сохранили имена целого ряда «христов», появлявшихся в течение XVIII века, потому то народ сначала и прозвал это течение «христами», из-за их множественности, но принятый в общине обряд самобичевания, хлестаниями прутьями или еще чем, дал новое название – «хлысты».

В связи с верой в постоянное воплощение Христа находился у хлыстов так называемый «обряд христовой любви», что вероятнее всего было отголоском праздника Ивана Купалы. Он происходил раз в год, вероятно, не во всех «кораблях», на великом годичном радении. В конце радения, когда все участники доходили до полного умоисступления, начиналось их беспорядочное половое смешение. Это делалось для того, чтобы как можно больше зачать «избранных» свыше: так велит «дух», греха тут нет. Совершая свальный акт, хлысты были уверены, что тем самым они очищаются от греха, т.к. во время акта освобождаются от всяких плотских помыслов и, соответственно, ближе всего подходят к Христовой заповеди любви. Кроме этого, хлысты учили, что грех в жизни человека необходим тем, чтобы в нем каяться, а покаяние есть очищение и приближение к богу. Таким образом, по учению хлыстов и аскетизм, и грех, все полезно человеку, все делает его более чистым, более светлым, в конце концов, приближает к Богу. Забеременевшая после такого обряда девушка объявлялась богородицей, ибо считалось, что она зачала от «духа святого»; если у нее рождалась дочь, она объявлялась пророчицей, если сын, то он становился «христосиком».

Явление «христов» и момент «духовного радения» только изредка скрашивали земное существование; они потеряли бы всякий смысл, если бы не были залогом будущего вечно блаженства. Это будущее блаженство должно настать после страшного суда, который будет совершен «Саваофом» Данилой в Москве. После страшного суда все сектанты пойдут в муку вечную, а хлысты поселятся на седьмом небе, в «пресветлом граде Сионе». Для них приготовлены там хрустальные палаты, божественные постели, сладкие яства, золотые ризы. В 80-х годах XVIII в. явился было в Тамбове христос Побирохин, намеревавшийся идти судить вселенную; но его арестовали со всей его свитой, и хлысты так и не увидели своего рая.

Хлыстовщина широко распространилась по России в течение XIX века. Гнездясь преимущественно в крестьянской среде, она проникала и в города и давала начало новым мировоззрениям. Эти последние постепенно заслонили собою хлыстовщину, и в XIX в. она отходит уже на второй план сравнительно с новыми течениями. Из них ближе всего к хлыстовству стоит скопчество. История его расцвета относится, собственно, к первой половине XIX в., но зародилось оно еще в тридцатых годах XVIII в. в одном из московских хлыстовских кораблей. Мотивом к его образованию стала заповедь Данилы Филипповича воздерживаться от полового общения.

Заповедь от воздержания исполнить было, конечно, труднее, чем всякую другую. Нелегко все же «женатым разжениться, не женатым не жениться»; между тем соблюдение ее оставалось главным условием для получения вечного блаженства. Выход нашли в том, чтобы уничтожить самый соблазн к половому общению. И вот в 1733 г. в московском Ивановском монастыре власти обнаружили хлыстовский корабль, кормщица которого монахиня Анастасия, производила оскопление. Оскопившиеся хлысты первое время не выделялись из хлыстовщины. Они были своего рода монахами среди хлыстов, принявшими особую «печать духа святого». Но так как само оскопление не требовалось заповедям Данилы и, кроме того, допускался «обряд христовой любви», то эта тяжелая операция не получила среди хлыстов широкого распространения. Однако оскопление само по себе являлось настолько решительным актом в жизни его принимавшего лица, что на нем можно было строить самостоятельное учение. В семидесятых годах XVIII в. в тульской провинции появился скопец, крестьянин, Кондратий Селиванов, проповедовавший, что для спасения необходимо «огненное крещение», вместе со своим товарищем, Андреем Петровым, он производил оскопление среди купцов и фабричных крестьян. Кондратий Селиванов и стал основателем скоптического течения, оказавшейся чрезвычайно влиятельной в буржуазной среде, в особенности в Санкт-Петербурге, где Кондратию воздавались чуть ли не божественные почести. Более подробно о скопцах будет упомянуто далее.

Хлыстовщина вместе со скопничеством перешла в другую социальную среду. Но в той же крестьянской среде, в которой зародилось хлыстовщина, в XVIII веке появляются новые течения, преимущественно в тех же кругах крестьянства (от чего происходит соблазн произвести их образование от тех же хлыстов, что в корне неверно), которые не могли удовлетвориться пассивной позицией: хлысты, в сущности, складывали руки перед лицом беззастенчивой эксплуатации и все надежды возлагали на второе пришествие; здесь на земле они довольствовались забвением, которое давало им радения, но не мечтами о возможности земного избавления от тяжелой доли, ни их наивной полуанимистической идеологией. В Екатеринославской губернии (совр. Днепропетровская область Украины) находились крестьянские волости, не захваченные крепостной эксплуатацией, состоявших из потомков знаменитых запорожцев. Среди них появилось течение протестантского толка, но мистической направленности, «сынов Авеля», как называли себя последователи этих взглядов, или «духоборцев», как называли их синодские обличители. Течение это отличается совершенно иным характером: оно хочет исправить зло уже здесь на земле, не дожидаясь второго пришествия, теперь же восстановить «божью правду» посредством установления коммунистического устройства.

Основателем движения духобор считают безвестного отставного унтер-офицера, проповедовавшего в 1740 г. в Харьковской губернии – то ли немец, то ли русский. Вскоре Силуан Колесников, живший в селе Никольское, основал Екатеринославскую группу, а его преемник Иларион Побирохин – тамбовскую. Большинство прихожан течения, на первом этапе ее становления, являлись мистическонастроенные хлысты. Община духобор напоминает коммунистическое устройство, а их учение близко к английским, граничившим между мистикой и христианством, квакерам.

Квакер – от англ. quakers, буквально – трясущиеся; первоначально употреблялось в ироническом смысле, впоследствии становится самоназванием. Существует несколько версий происхождения названия: согласно одной, квакеры во время своих богослужений тряслись в экстазе при снисхождении на них Святого Духа, других, что квакеры, по их утверждению находятся в «духовном трепете» от постоянного ощущения присутствия живого Бога, и что основатель данного направления – Джордж Фокс – на заседании суда призвал судью «трепетать перед именем Бога», за что тот назвал Фокса «трепетуном».

Первоначальное название течения – «Христианское Общество Друзей Внутреннего Света». Объединяющим моментом для представителей различных квакерских течений является отсутствие обрядов, отказ от таинств, как следствие отвергает институт священников, признание «присутствия Бога в каждом человеке» и выводимые из него четыре основных принципа: пацифизм (т.е. миротворчество), равенство всех людей перед Богом, простота, честность. Квакеры занимаются благотворительностью. Исторически в основе теологии квакеров лежит доктрина о внутреннем непосредственном откровении Святого Духа, авторитет которого выше «Священного Писания», поскольку, согласно ближайшего сотрудника Фокса Р. Баркли, Писание является «декларацией источника, а не сам источник». Человек способен воспринимать откровения благодаря тому, что в каждом есть «Внутренний Свет» – часть божественной природы, заключенная в человеке и не являющаяся частью человеческой природы. Концепция «Внутреннего Света» стала центральной в вероучении квакеров. Понятие «Света» является синонимами следующих понятий: «Семя», «Искра», «Благодать», «Дух Христа», «то, что от Бога в каждом», «Внутренний Христос». Современный квакерский американский теолог Уилмер Купер пишет, что «Друзья никогда не были точными насчет значения… и часто использовали схожие термины взаимозаменяемо»22.

В разных квакерских традициях молитвенные собрания проходят по-разному. Для либеральных и консервативных квакеров характерны непастырские или «непрограммированные» формы молитвенных собраний; для евангельских – пасторские или «программированные». Основой непастырского молитвенного собрания является «ожидание озарения в молчании». Квакер, почувствовавший внутренний призыв выступить с проповедью, как правило, встает и произносит короткую речь, которая воспринимается собранием как одна из истин, открываемых свыше. Иногда собрания могут проходить в полном молчании. Подобная форма богослужения чем-то напоминает медитацию. Пасторские собрания евангельских квакеров скорее похожи на богослужения христиан-протестантов. Они проводятся пастором и могут включать чтение проповеди, отрывков из Библии, исполнение песен, гимнов. Также небольшое время отводится «молчаливому ожиданию». Таким образом, квакеры это пронизанное мистикой течение, напоминающее озарение буддистов своего «Я» неким внутренним «светом», образовавшаяся в достаточно крепкой христианской культуре и от того принявшая ее внешние формы, в общем и целом, ситуация соответствующая нахождения мистики в английском обществе, что лишний раз подтверждается существованием в Англии масонства.

Собственно название новому течению «Духоборы» придумал в 1785 г. архиепископ Екатеринославский Амросий (или, по мнению других историков, предшественник Амросия, Никифор Феотоки) за борьбу против Православной церкви, в которой, по его мнению, Дух Святой. Сынам Авеля это название понравилось, они переделали его в «духоборцы», увидев здесь идею борьбы с человеческой греховностью не церковными обрядами, а духовной борьбой, духовной связью с Богом. Но, наверное, все же будет более точно выразить смысл этого течения, как духовной борьбой внутреннего света.

В важным документе духоборческой истории, названном «Исповедание», изложены догматы вероучения духоборов: «Тело, плоть человеческая есть временная тюрьма, пребывание в которой имеет одну цель восстановить в себе образ Божий. Плоть есть зло, и всякое пристрастие к чему-либо в мире есть засеменение зла… Вся история людей есть постоянная борьба духа и плоти»23.

P.S.: Следует заметить, что подобные взгляды на человека, его роль, его место в мире могло быть взято только из мистической практики. Как известно, Бог создал человека по подобию Своему, поэтому человек, включая и его тело, есть образ Божий, для счастья нужно лишь иметь связь между Отцом Небесным и его детьми на земле. Люцифер же вкладывает иную мысль прихода к счастью, играя на скрытых чувствах индивидуума – путь разрушения, т.е. иными словами, перевоплощения, – твое тело – твоя тюрьма – необходимо сбросить цепи тебя сковывающие… Возможно, духоборы сами не использовали мистическую практику, а лишь переняли этот взгляд от многочисленных мистиков западноевропейских и российских, но интересен сам факт вполне устойчивого его существования, который вскоре приведет к гегелевскому опровержению предыдущего и поглощения систем для процесса суперразвития, и марксистскому суперразвивающемуся человеческому устройству, перевоплощения из прошлого в будущее при помощи «родовых схваток»…

Духоборы служат Богу духом: тело их – храм Божий, душа – образ Божий. «Не нужны для чад Божьих ни цари, ни власти, ни какие бы то ни было человеческие законы». «Праведнику никаков закон не положен»24. Ни писания, ни таинства, ни обряды – не обязательны, они суть только «знаки» и «образы», «картинки» и «фигуры». Подчинятся им – значит лицемерить.

По учению духоборов, официальная Православная церковь с ее обрядностью, пышностью богослужения наносит вред вере, является тленной, а не вечной: «церковь ваша – синод, а попы – волхвы»25, «священники – выдумка людей, чтобы легче прожить»26. К Писанию относились с почтением, но непогрешимость его отвергали – были составлены сборники из разных мест Писания. Считая всех людей равными, духоборы на этом основании отвергали всякую власть. За основу духовной жизни они признавали внутреннюю духовную брань, которую ведет душа со своими «страстями и похотями», выковывание в этой борьбе своей личности. Непререкаемые были такие заветы Христа, как непротивление злу, любовь к гонителям, вместе с тем, из слов Христа возлюбить ближнего фактически был выстроен культ братской жизни. Поскольку священство отсутствовало, огромную роль приобрели духовные лидеры, совмещавшие в одном лице духовный авторитет и светскую власть. Как и у квакеров, их слова и писания становились выше Библии.