Полная версия

Полная версияВолшебное дуновение

Каркалия Каркловна важно опустилась на соседнюю ветку, слегка помахивая-подразнивая блескучей добычей.

– Кар-Кар-Каркловна, что это за ерунда у вас? – подивился зять Каркашкин. – Не тёща, а карррикатура! Вы бы лучше чего полезного притащили, каррркас укреплять, о внуках подумали, о кар-кар-каррапузиках!

Но Кариша была другого мнения.

– Ой, мама! Кра-кра-крррасота! – завопила она, подлетая к матери. – Пррросто каррртинка! Дайте покрррасоваться!

Каркалия Каркловна возражать не стала, тем более что у неё был занят клюв. И отдала серьгу Карише.

А зять – что с него взять? – болван.

Карррлик.

Кариша и думать забыла о потомстве. Серьга полностью поглотила её внимание. Она играла с ней, любуясь заманчивым блеском; безуспешно пыталась прицепить к перьям, к хвосту.

– Кар-кар-карракатица! – сердился на неё Каркашкин. – Вся в свою мамашу, старую карргу! Работай-ка, каррр!

Никакого внимания к птичьей красоте.

На толстой ветви старого дуба по вечерам собирался высший слёт. Самый высший – выше уж точно некуда. Сидели, вниз таращились, обсуждали видимое: как дуры-собаки лаются, как ненавистные кошки по помойкам шастают, как люди суматошно носятся – туда-сюда, туда-сюда!

Беспокойные создания.

А вот и гордая Кариша показалась: серьга в клюве – красотища!

– Очень вам идёт, – похвалил облезлый старичок Каркыч, известный своим редким умением лаять по-собачьи. – На каррамель похоже.

– Это карррбункул? – поинтересовалась толстая Карла, живущая над ломбардом. – Сколько карррат?

Но Кариша лишь помотала головой: что ответишь с серьгой в клюве?

– Посмотрите-ка вон на тот каррниз! – завопил вдруг молоденький взъерошенный Карик. – Вон кот голубей подкарррауливает, сейчас вцепится – и крранты!

– Кар-кар-карраул! – дружно закричали вороны.

И Кариша с ними. Ну как тут удержишься?

Только серьга-то из клюва и выпала. И прямо на бродячего пса Шкелета, что пригрелся на солнышке у подножия дуба. Упала, зацепилась дужкой за колтун под левым ухом.

Шкелет вскочил, башкой затряс – а серьга крепко сидит.

Кариша всполошилась, налетела на Шкелета, закаркала.

Старичок Каркыч тоже полаял для порядка – да что уж теперь?

Облаять Шкелет и сам может.

* * *

Стал Шкелет жить-поживать с серьгой под ухом. Вреда от неё никакого – так, звякнет иногда. Зато стильно. Дамы это сразу оценили: и помойная лайка Таська, и ларёчная овчариха Жулька.

И даже Оля, болонка из многоэтажки.

– Какой это вы с серьгой элегантный, – говорит, – тяв! Прямо мастино-неаполитано!

– Да, – отвечает Шкелет, – не гав-гав-говядина, конечно. А тоже – вещь.

Но вредная Олина хозяйка подскочила, зафукала-закышкала, всю куртуазность беседы расстроила.

Потащился Шкелет пропитания искать. На помойки поздновато уже: там бомжи всё повымели. Потрусил к ларькам.

На задворках ларька мужик сидит на ящике, шаверму уплетает. Шкелет носом потянул: вкуснотища! Тихонько слева прошёл, потом – справа протиснулся.

– Э-э, – говорит мужик, – собачатина! Иди, брат Собакин, угощу.

Шкелет осторожно подобрался поближе, замер на безопасном расстоянии: если мужик за шерсть ухватит – выдраться, пожалуй, можно.

Тут мужик серьгу-то и углядел.

– Ого, – говорит, – золото-брильянты! Давай, брат-мохнат, меняться. Ты мне – побрякушку с уха, я тебе – полжратвы.

Пришлось Шкелету рискнуть. А без риска – что ж?

Кто не рискует, тому шавермы не видать.

Зажал мужик серьгу пальцами, а Шкелет шаверму – голодными зубами. Дёрнулись в разные стороны. Остался мужик с серьгой, а Шкелет со жратвой убежал. Никто не в обиде.

Повертел мужик серьгу, поразглядывал. Не брильянты, конечно.

Но дочке подарить можно. Дочка его, Маечка, очень всё блестящее любила. Маленькая ещё такая.

Пошёл мужик к дочке в гости.

* * *

– Явился! – фыркнула бывшая тёща, открывая дверь. – Эй, Анжелка, там твой секондхенд пришёл – га-га-га!

– Руки мыть! – рявкнула бывшая жена Анжела, медицинский работник. – В микробах к ребёнку не допущу!

Мужик скинул куртку, ботинки и в носках прохлюпал в ванную, оставляя на вылизанном до блеска линолеуме мокрые следы.

– Господи, – пыхтела Анжела, глядя на стекающую с его рук мыльную воду, – грязи-то, грязи!

Зато дочка Маечка очень обрадовалась.

– Папуся! – зажурчала она, тычась носом в его колючую небритую щёку. – Ты совсем пришёл? Совсем-совсем-совсем?

Мужик только вздохнул и уронил в дочкину ладошку хрустальную слезинку.

– Ой, капелька! – обрадовалась Маечка. – Капелька-капелька! Твёрдая капелька!

– Спать пора! – прогнусавила в дверную щель вездесущая тёща. – У ребёнка режим! Понимать надо!

Пока она ворчала, в Маечкину комнату прошмыгнул полосатый котишка в красном, против блох, ошейнике – и юркнул под кровать.

Мужик поцеловал дочку, ушёл.

А котишка вылез из-под кровати и призадумался: чего бы здесь такое устроить? Как бы побезобразничать?

– Котя! – обрадовалась Маечка. – Иди сюда, у меня подарок!

Она схватила котишку за бока самым бесцеремонным образом и прицепила к его ошейнику серьгу-капельку. В это время явилась строгая бабушка и стала Маечку укладывать спать.

А котишку из комнаты выдворили – антисанитария!

Тут-то он и обнаружил, что входная дверь приоткрыта. Выглянул любопытный котишка на лестницу, потянул воздух розовым носом – и назад: страшно! Но и интересно же…

Опять просунул котишка голову в щель, потом лапу выставил, потрогал холодный бетонный пол; потом сделал осторожненько шажок-другой-третий…

Внизу что-то застучало, наверху что-то зашумело, по лестнице рвануло сквозняком – и квартирная дверь захлопнулась. Так громко, так страшно!

Котишка подскочил от ужаса – и хвост трубой припустил вниз по ступенькам.

Р-раз! – и он в подъезде. Два! – и уже на улице.

А там – весна. Грязь под ногами чавкает, с крыши капель капает, в синем небе звёздочки мельтешат.

И вороны полоумные каркают.

Ну как тут домашнему котишке не обалдеть?

– Ты хто? – услышал он вдруг сиплый голос. – Не местный?

Котишка вздрогнул, оглянулся. Ободранный дворовый кот Кыша навис над ним чумазой образиной, с подозрением обнюхивая.

– Фу! Мыло, нафталин, йогурты! Ты квартирный, что ли? – презрительно поморщился Кыша. – Арестант?

Слыть арестантом котишке не хотелось: стыдно чего-то.

– Нет, – небрежно муркнул он, – я так… беглый.

Кыша уважительно кивнул:

– Тогда – другое дело. Тогда бить, наверно, не будем. Тогда – добро пожаловать в наш свободный двор, товарищ! И от оков тебя избавим…

Кыша ловко вцепился зубами в красный котишкин ошейничек: р-раз! – и свобода.

Серьга-капелька скатилась с разорванной ленты и затерялась в целой луже таких же весенних капель.

* * *

– Безобразие! – ворчал, открывая дверь, старый почтальон Филин. – Лужа у самого подъезда! Не пройти – не проехать! На телевидение, что ли, каждый раз звонить…

Наутро угрюмая дворничиха Раиса взяла метлу и стала разметать лужу: шур-шур, шур-шур! Влево-вправо, влево-вправо.

– Мокро им, – бурчала Раиса, – избаловались! Весна им не ндравится! Разве ж весной сухо бывает? Оттого и мокро, что тает. Простых вещей понять не могут. Учат их, учат, мозги буквами-цифирями набивают – и всё без толку, всё без толку. Наступит лето – будет сухо вам, дождётесь.

Так ворчала-бурчала – всю лужу и размела.

Осталась на асфальте одна лишь серьга-капелька.

Подхватила её метла, подбросила. И повисла капелька на голой ветке. В чаще дремлющего сиреневого куста.

Месяц прошёл. Другой пролетел. Третий подкрался, дохнул на город забытыми ароматами. Распустились на сиреневом кусте нежные цветочные гроздья.

Шла Лёля домой, остановилась возле подъезда, вдохнула влажный, с горчинкой, запах. А потом поднялась на цыпочки, нагнула ветви и сорвала душистую сиреневую кисть.

Стала счастливые цветики искать – пятилистнички.

И к ней на ладонь вдруг скатилась хрустальная капелька.

Её серьга.

Суфлёрушко, театральный домовой

закулисная сказка

Откуда появился в театре домовёнок – никто не знает, откуда берутся домовые – вовсе неведомо. Некоторые говорят, что выводятся они из свалявшейся пыли под кроватями – неправда это: не знаешь точно, зря не болтай. А в театре вообще никаких кроватей нет.

Разве что ненастоящие, понарошечные – для спектакля.

– Ого, – пробурчал себе в усы дедушка-домовой Суфлёр Суфлёрыч, вертя малыша во все стороны и любовно разглядывая, – пополнение прибыло!

К слову сказать, домовой в доме должен быть один, куда больше-то? Есть дом – есть домовой, есть этому дому хранитель: живи себе да за порядком следи.

Другое дело – театр, тут сложности: пока одни актёры на гастроли ездят, другие в это время в родных стенах представление дают. Как хочешь, так и разрывайся, хранитель!

Тут одним домовым не обойтись.

Дедушка Суфлёр Суфлёрыч любил приговаривать: «Театр – это не стены, театр – это чудесный шатёр!» Потому что создаётся он волшебством спектакля, из звука, света и актёрской игры. И бывает, что шатёр этот на одном месте стоит, на родной театральной сцене – а бывает, что и надвое-натрое разделяется, когда развозят актёры свои спектакли по другим странам и городам.

И домовому с этим волшебным шатром тоже кочевать приходится.

А дома кого оставишь, чтобы в родных стенах к возвращению порядок был, чтобы не набежали шустрые крысы-мыши, не изгрызли томики Островского и Шекспира в театральной библиотеке? Чтобы не проникли внутрь шуршавки и скрипуны, не раскачали колосники над сценой и узкие театральные лесенки? Чтобы не развелись в тёмных углах за кулисами пугалки сумеречные, от которых избавляться потом приходится живым огнём, долго и хлопотно?

А в театре живой огонь – штука опасная, это вам любой пожарный домовой подтвердит.

Нет, театральный дом без присмотра бросать нельзя. Потому и появился в театре домовёнок: нужен был – и возник. Маленький, мохнатый, со своей собственной новенькой метлой.

Домовому без метлы никак.

Соседние домовые – Батон Батоныч из угловой булочной, Чесал Чесалыч из подвальной парикмахерской и Валерьян Валерьяныч из старинной аптеки – сразу пришли на него посмотреть.

– И зачем он тебе, Суфлёрыч? – поморщился Чесал Чесалыч при виде домовёнка. – Одному лучше.

Суфлёр Суфлёрыч попытался объяснить бестолковому соседу сложный театральный уклад: про гастроли, концерты и всё прочее.

– Подумаешь, гастроли, – выгнул мохнатые брови Валерьян Валерьяныч, – гастроли тоже в каких-нибудь местах проходят, там свои домовые водятся, они и присмотрят за порядком, это их дом́овый долг. Тебе-то чего по чужим краям таскаться? Сиди дома, как все.

Суфлёр Суфлёрыч вздохнул: не понимают они. Ну как доверишь домовым-чужакам свой родной чудесный шатёр? Они и текстов не знают, и спектаклей не видели – разве догадаются, когда следует отвислый край кулисы отдёрнуть, чтобы героиня на выходе ножками не запуталась? Когда бросить на затёртый пол чужой сцены горсть шершавого порошка, чтобы не поскользнулись пляшущие актёры, не попадали? Когда дунуть на вспотевшую старую приму долгим освежающим дуновением, чтобы в пылу игры сознание не потеряла?

При театре нужен глаз да глаз.

А толстяку Батон Батонычу домовёнок сразу понравился – и он с улыбкой протянул малышу свежий тёпленький бублик: на, говорит, Суфлёрушко, угощайся. Батон Батоныч сам по ночам бублики да булочки пёк и всех окрестных домовых ими баловал.

В старые времена оно ведь как было? Домового жильцы в доме уважали, величали «хозяином-батюшкой» и ставили ему в особом уголке мисочку с едой и напёрсток молока. А теперь людям до домового дела нет, кормись, как хочешь. Вот и приходится домовым поддерживать друг дружку.

А Батон Батоныч – он вообще очень добрый.

Стал Суфлёрушко в театре жить и постигать домо́вую премудрость.

Жизнь у домовых непростая: за всем уследи, везде поспей. Говорят, домовые днём спят – неправда это, у них и днём работы с избытком, только никому они на глаза не лезут.

Хочешь быть домовым – умей прятаться.

* * *

Место, где жил Суфлёрушко было не простым театром, а кукольным. Здесь верховодили куклы, домовёнок это мигом понял. Он с восхищением смотрел, как куклы прыгают по ширме, танцуют, поют и говорят длинные речи, в которых ему не всё удавалось понять, но отчего-то захватывало дух.

А люди-актёры – они куклам вроде помощников: там поднимут, тут поддержат, здесь плечиком подопрут. Актёр – он, считай, личный домовой при каждой кукле.

Суфлёрушке-малышу сразу захотелось с куклами подружиться, особенно – с печальным длиннолицым Гамлетом, который казался мудрее всех, читал красивые стихи «Быть или не быть?» и каждый раз умирал в конце своей длинной пьесы.

А на следующем спектакле всё начиналось сызнова.

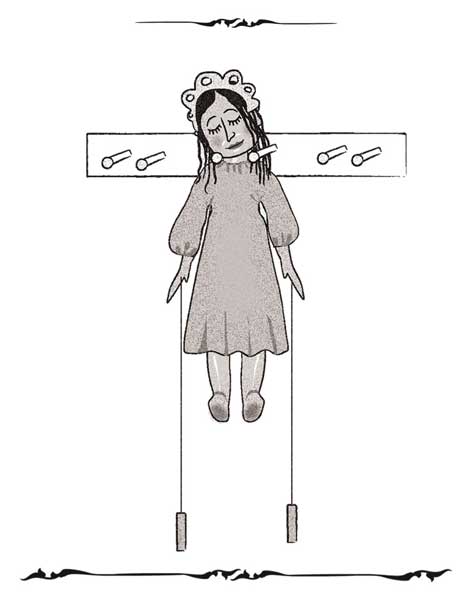

Но после представления куклы отдыхали. Их вешали на стену, на специальные крюки и палочки, и куклы бездвижно висели, молча и загадочно глядя вдаль.

С Суфлёрушкой они не желали разговаривать.

– Глупыш, – усмехался дедушка Суфлёр Суфлёрыч, когда домовёнок ему жаловался, – куклы живут только на сцене, там их мир, и никому в него нос совать не дозволено. Даже домовым.

И Суфлёрушко перестал к куклам лезть. Придёт лишь иногда, посмотрит на печального Гамлета – и ушлёпает прочь с тихим вздохом: у театральных домовых на ногах шлёпанцы, им босиком нельзя, в театре повсюду ведь гвозди да булавки.

А домовёнку так хотелось с кем-нибудь дружить! Но актёры, хоть они при куклах и домовые, его тоже не слышали и не видели; после спектакля все они куда-то убегали, огорчая общительного малыша.

– Дурилка малая, – смеялся дедушка Суфлёр Суфлёрыч, – они же люди! А мы с людьми в разном мире живём, всё равно как рыбы и бабочки.

Так что подружился Суфлёрушко лишь с одной кулисной шуршавкой. Вообще, домовым их гонять полагается, потому что непорядок, но эту дедушка отчего-то терпел, гладил по взъерошенной голове и щекотал за ушами. И даже угощал иногда леденчиками из большой жестяной банки.

Шуршавка была невредная, тихая, потому и звали её – Тиша. Она сочиняла непонятные стихи и потом целыми днями бубнила их себе под нос, а домовёнку делалось от них легко и спокойственно:

Шуры-шу́ры – шур шары́,

Шуршур-шу́ры, шуши ши.

Шиши-шу́ши, шуры шир,

Ширшир-шу́ры – шишу ширрр…

– Ишь, расшуршалась, – ворчал иногда дедушка, хотя сам всё непонятное любил.

Как у всякого домового, у дедушки своя книга была, где всё записывалось. Так она и называлась – «Домо́вая Книга». Никто в неё вроде ничего не писал, а записано в ней было всё.

В свободную минутку дедушка из этой книги читал вслух, красиво и тоже непонятно:

Объяты любовью свыше,

Творим мы бесславно жизнь свою,

И кто забудет об этом –

Бесславен трижды…

* * *

Самое интересное в театре – это сцена.

В театре вообще всё интересно, но сцена…

Суфлёрушке она казалась необъятной. По бокам сцены висели кулисы, занавеси такие чёрные, а ещё на сцене стояла ширма. Ширма – это тоже сцена, только для кукол, и актёры-домовые за ней прятались, помогая куклам играть на ширме свои роли.

Декорации в театре изображали разные места: то леса и сады, то дворцы и горы – и во время спектакля они часто менялись.

Высоко над сценой были устроены колосники, такой настил решётчатый, вроде дырявого потолка или мостков, для театральных хитростей – всякие механизмы там ставить, декорации крепить. Декорации подвешивали на канатах, и когда сцена менялась, ненужные декорации подтягивали вверх, и зрителям они делались не видны.

Очень домовым эти колосники нравились, любила на них по ночам собираться вся окрестная молодёжь – младшие домовые, недавние, что по новостроенным домам живут. Набегут, в дырки свесятся: ухают, гукают, вопли вопят, стараются, у кого выйдет жутче. Дедушка Суфлёр Суфлёрыч их не гонял, пусть себе резвятся.

Театр – это чудо, тут можно всё.

И разносило по пустому залу гулкое театральное эхо эти ночные звуки и выкрики, на радость затаившимся под зрительскими креслами скрипунам и шуршавкам – те мигом начинали под шумок выводить бесконечные скрипы и шур-шуры, пока дедушка с ворчанием не выметет их всех прочь своей старой мохнатой метлой. Всех, кроме Тиши.

А вот на сцену никто никогда не лез, в театре сцена – это святое, на ней только спектакли творятся, а так бегать – ни-ни! Домовым на сцену ступать строжайше запрещено.

Все домовые это хорошо знали, таков был старинный закон.

Домовые много чего в театре делают, всего и не перескажешь: и в кулисах у них кипит работа, и под сценой, в просторном холодном трюме. Но главное их дело – это шёпоты. Как начнётся спектакль, так начинает театральный домовой, затаившись в уголке, актёрам роли нашёптывать.

Спросите, откуда домовой все слова знает? А ниоткуда: надо ему – и знает.

Вот и шепчут домовые словечко за словечком тишайшим шепотком – так, что ни единая живая душа не услышит – вроде как просто воздушные волны от них идут, легчайшие колебания. Но и сама душа человечья вся из сплошных волнений и колебаний состоит, и ловит она эти волны малые, и придают они духу актёрам, чтоб не смутились на сцене, не запутались, не сфальшивили.

Такое вот от домовых театральное вдохновение.

Люди о домовых хоть и не знают, а тоже догадались в театре своих человечьих шептунов-суфлёров заводить, чтобы слова из роли подсказывали. Только те бубнили-бубнили, а вдохновением от них не веяло, в итоге – все теперь и перевелись. Вот и правильно, а то им ещё и деньги зря плати.

Зачем театру человечий бубнила, когда в нём настоящий домовой есть?

Всё Суфлёрушке в театре интересно было: и большой зал для зрителей, с наклонным полом и смешными откидными креслами, и большое фойе со стеклянными витринами, где старинные куклы красовались – те, что больше не играют на сцене и стоят лишь для любования. И буфет, где продавалось такое вкусное ванильное мороженое: лизнёшь – язык замирает! И актёрские гримёрные, с потускневшими от сотен отражённых ими лиц зеркалами и ворохом прелюбопытных коробочек на подзеркальниках – коробочек с мазями и помадами.

Дедушка эти коробочки смешно называл – «грим». Так и на одной книжке в театральной библиотеке было написано – «Сказки братьев Гримм». И Суфлёрушко решил, что коробочки эти с книжкой как-то связаны: одни сказки в книжке спрятаны, а другие – в коробочках.

И вот актёры перед выходом на сцену мазали этим сказочным гримом свои лица: театр – он хоть и кукольный, и куклы там главные, но актёров тоже на сцену частенько выпускают, зрителям показаться – наверно, чтобы им обидно не было.

Больше всего нравился Суфлёрушке такой актёрский трюк, который назывался «чёрный кабинет». Актёры и правда полностью одевались во всё чёрное: и трико натягивали чёрное, плотно облегающее тело, и чёрные перчатки, и даже закрывали лицо чем-то чёрным, оставляя лишь щёлочки для глаз. Сцену всю занавешивали чёрным бархатом – и чёрные актёры на чёрном становились глазу невидимы, и сразу казалось, что куклы и вещи сами порхают по воздуху. Смотришь – и начисто забываешь, как всё это устроено, потому что волшебство.

Тут тебе и сказки, и грим.

* * *

Домовым в театре тоже в чёрном ходить полагается, им без одежды нельзя. Театр этот такое дело, что на всё он надевает маску, чтобы одно представлялось другим: и на лица, и на тела, и на слова человечьи. Ведь тут перед зрительным залом одни люди изображают, будто они совсем другие.

И грим актёрский – это та же маска.

Только куклы играют без масок, самих себя.

В общем, в театре голышом только дураки шастают: кожаный ты или мохнатый – будь любезен, надевай театральный костюм.

Одёжка у домовых от работы очень быстро изнашивалась, но с новой сложности не было: оторвут кусочек малый от старой бархатной кулисы – а Тиша им балахончик и смастерит.

Она хоть и шуршавка, но на лапки ловкая.

А ещё любил домовёнок в театре свет…

Свет тут особенный, на разные цвета разложенный, чтобы на сцене красоту создавать. Сидит в будочке осветитель и светом управляет, а лампы для этого у него разные, и большие и малые – прожектора называются.

А ещё есть у края сцены рампа, где тайные огоньки спрятаны, и над сценой тоже разноцветные фонарики-софиты светятся. И от этого света каждый актёр на сцене, человек он или кукла, точно сиянием окружён, и всё, что он делает и говорит, становится яснее и значительнее.

Точно театральный свет из всего самую суть высвечивает.

Диво дивное…

Кроме родного театра был ещё и странный чужой мир за окошками, поглядывал на него иногда Суфлёрушко, притаившись за занавеской: ходили там люди, бегали странные хвостатые четвероногие, ни на кого не похожие – ни на шуршавок, ни на скрипунов, ни на стеногрызов.

Ездили разноцветные ящики на четырёх колёсах, в темноте лампами перед собой светили.

А над всем эти носились крылатые, чёрные да серые, пронзительно кричали и иногда шумно садились на подоконники за стеклом, топотали, гукали.

– Это птицы, – ворчал на них дедушка, – вот лешие: всё бы им носиться, как угорелым.

А на прочие вопросы домовёнка о странном наружном мире он отвечал так:

– Не думай о нём раньше времени. Всё узнаешь, когда придёт нужный час.

И вот поехал как-то дедушка с театром на большие гастроли, на целый долгий месяц. Суфлёрушке толком всё объяснил: чего делать, чего не делать, за чем следить особо внимательно. Взял рюкзачок с пожитками и узелок с испечёнными Батон Батонычем сладкими булочками, метлу свою прихватил – и устроился в углу большого ящика, в котором кукол на гастроли возят.

Все актёры уехали.

В театре в это время у остальных работников отпуск был: и у смешливого гардеробщика, и у ворчливого кассира, и у румяной буфетчицы, и в мастерских. Являлся по утрам охранник, сидел до вечера в будке под лестницей, а на ночь тоже уходил, нажимая в укромном месте хитрые кнопочки, чтобы от них сигнал шёл, если недобрый человек в двери-окна полезет.

Короче, стояла в театре тишина. Если б не Суфлёрушко да Тиша – считай никого.

Домовёнку скучно не было: лазал по углам, шнырял под лесенками – вот и добрался как-то ночью до театрального подвала, где хранились старые гипсовые формы.

* * *

Дедушка ещё раньше малышу объяснял, что куклы сами не возникают по необходимости, как домовые, что их делают кукольные мастера, долго и старательно.

– Эти мастера – они волшебники? – восхитился Суфлёрушко.

Дедушка улыбнулся: нет, конечно – они люди, как все. И подробно рассказал домовёнку, как кукол делают: как лепят художники голову из плотного скульптурного пластилина, как отливают по ней умельцы-бутафоры гипсовую форму, пустую внутри, чтобы потом разнять её на две половинки. Как лепят по этой форме папье-маше из бумаги и клея, терпеливо выкладывая слой за слоем. Как сушат его, иногда насыпая внутрь нагретый песок, для скорости; как потом вынимают и склеивают – и получается из слоёной бумаги прочная кукольная голова.

И туловище куклам люди мастерят, и руки-ноги, и делают парик, и шьют одежду. И спрятан внутри каждой куклы специальный механизм, чтобы актёры могли шевелить их руками и ногами, двигать их глазами и даже открывать кукольный рот.

И оживают куклы на сцене, на своей ширме, в руках умелых людей.

Внимательно слушал его Суфлёрушко и понимал лишь одно: всё это настоящее волшебство.

И вот попал домовёнок в подвал с гипсовыми формами, по которым кукольные головы делались – стал ходить, рассматривать, откуда же кукольное волшебство начинается. И вдруг слышит за подвальным окошком, что выходит в театральный двор, чьи-то шаги, потом скрип да треск. Спрятался Суфлёрушко – и видит: открылось окошко, и влез в него какой-то человек, чужак незнакомый. Чужак этот домовёнку не понравился: был он грязный, неопрятный и плохо от него пахло, потому что держал во рту незваный гость дымящуюся палочку.

Суфлёрушко такие палочки у людей уже видел, многие актёры в перерывах на улицу бегали и дымили этими палочками у дверей, потому что дымить ими в театре всем строго запрещалось. И правильно.

Смешная это у людей привычка – дымить изо рта, как чайники.

Правда, у аптечного домового Валерьяна Валерьяныча тоже дымящая трубка есть, но она у него не для шалостей, а для дела, чтобы окуривать дома особыми травами, от которых стеногрызы прочь бегут – те самые стеногрызы зловредные, что стены в домах разрушают. От стеногрызов этих беда, надо их гонять, что есть сил, а то и домов совсем не останется.