Полная версия:

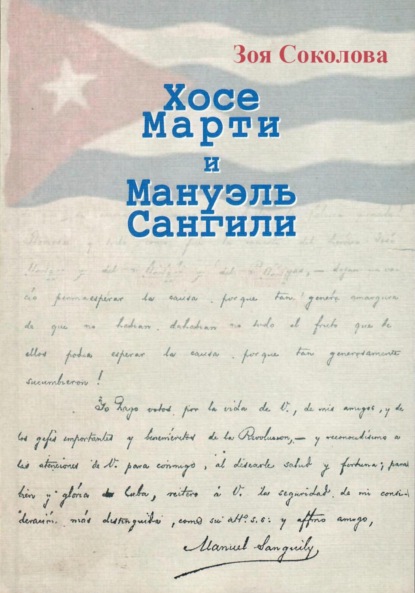

Хосе Марти и Мануэль Сангили

* завоевание независимости и обеспечение справедливости в кубинском обществе. Страна должна осознать необходимость изменения политических условий своего существования;

* отношение к национально-революционной и освободительной войне как к необходимости и средству завоевания свободы и справедливости;

*. неправомерность и противозаконность вмешательства Соединенных Штатов в дела освободившейся от Испании собственными силами Кубы;

* защита политического суверенитета страны всеми доступными средствами и на всех уровнях;

* отделение католической церкви от государства;

* светский характер образования и широкий доступ народных масс к образованию. Это единственный магистральный путь к цивилизации;

* защита земельного богатства Кубы как фактора не только экономической независимости, но и политического суверенитета. Недопустима деятельность иностранных компаний;

* необходимость изгнания с государственных постов коррумпированных политических деятелей, заботящихся только о личном обогащении. Быть при деньгах и владеть титулами еще вовсе не означает придерживаться прогрессивных убеждений и занимать благосклонную позицию по отношению к своему народу, который должен получить широкий доступ к демократии;

* страна стоит на грани борьбы за социальную справедливость. «Если ХVIII век был веком революции, ХIХ – веком формирования наций, то ХХ век станет веком социализма»;

* задача правительства состоит в том, чтобы быть образцом гарантии демократических институтов и верности Конституции и Закону62.

Столь подробное, хотя и в тезисном виде, изложение взглядов Сангили, автор обосновывает словами: «наш народ знает очень мало о деятельности Сангили по защите интересов народа»63.

В нашей отечественной историографии определенный интерес к личности Сангили был проявлен в связи со 150-летием со дня его рождения такими научными журналами, как «Латинская Америка» и «Вопросы истории». Опубликованные на их страницах мои статьи64 в какой-то мере являются попыткой компенсировать образовавшийся существенный пробел, трудно поддающийся объяснению, если учесть, что в изучении кубинской проблематики, в нашей стране после победы Кубинской революции наступил поистине исследовательский бум65.

Справедливости ради необходимо отметить, что упоминание о Сангили-сенаторе и его антиимпериалистических выступлениях в сенате в «защиту республики» содержится в обстоятельной монографии известного советского ученого, историка Л. Ю. Слезкина «История Кубинской республики», изданной почти тридцать лет назад66.

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы попытаться рассмотреть демократические основы публицистики Сангили и Марти в созданной ими концепции национальной независимости и государственного суверенитета Кубы и показать, что на неосуществимость этих концепций при жизни их авторов решающее влияние оказали факторы насильственного и исключительно внешнего порядка – агрессия Соединенных Штатов, аннексионистские планы и геополитика которых основывались на недопущении образования независимого, суверенного кубинского государства.

То обстоятельство, что в настоящей работе взглядам Сангили уделяется значительно большее внимание, чем взглядам Марти, является сознательным выбором автора, обусловленным, по крайней мере, тремя соображениями. Во-первых, недостаточной изученностью творческого наследия Сангили в сравнении с Марти. Во-вторых. необходимостью более подробного изложения «либеральных» взглядов Сангили для более зримого раскрытия принципиальной новизны концепции Марти как выразителя революционно-демократических идей нового поколения освободительного движения, поднявшего на более высокий уровень развитие идеи национальной независимости и государственного суверенитета как противостояния не только колониализму, но и неоколониализму, исходившему от Соединенных Штатов. В-третьих, благоприятной научной возможностью рассмотреть такое существенное своеобразие публицистики Марти, как ее методологическая значимость для раскрытия наиболее сильных сторон публицистики и политических позиций Сангили, идейного потенциала его взглядов с их нацеленностью на саморазвитие посредством идейно-политического обогащения в принципиально иных исторических условиях, то есть на стадии, когда актуальность обрела не столько антиколониальная концепция Сангили, сколько антиимпериалистическая, точнее, антинеоколониальная концепция Марти. Это, как показал опыт изучения публицистического творчества Сангили и Марти, стало возможным лишь при рассмотрении их работ в общем контексте анализируемых ими проблем национальной независимости и государственного суверенитета. Этот подход, как мне представляется, дает возможность рассмотреть не только взгляды каждого из публицистов, но и взаимосвязанность и обусловленность их поступательной смены по мере изменения исторических условий.

На Сангили, пережившего Марти на тридцать лет, выпала участь убедиться в том, что кубинское общество на том этапе не располагало достаточными силами, необходимыми для реализации антиимпериалистической концепции независимости Марти. Но эти тридцать лет без Марти были годами упорной борьбы за претворение в жизнь антиимпериалистических идей его учениками и соратниками, в числе которых был, конечно, и Сангили. Его государственная и публицистическая деятельность в эти годы свидетельствовала о последовательности и твердости его позиций по защите суверенных интересов государства даже в условиях псевдореспублики. Характеризуя особенность данной идеологической ситуации в жизни и исторической судьбе Сангили, необходимо констатировать факт влияния на его взгляды идей Марти. Но речь в данном случае идет не о простом восприятии политических идей и взглядов Марти, а о последовательном и целенаправленном стремлении Сангили «соответствовать» антиимпериалистическим идеям в собственной деятельности на государственных постах, которые были ему уготованы волей Судьбы.

Глава вторая. Идейная борьба накануне десятилетней войны (1868 – 1878).

Периодическая печать Кубы после выхода в свет первой в стране газеты с одноименным названием «Gazeta» (случилось это в мае 1764 г.), а вслед за ней в том же году и газеты El «Pensador» («Мыслитель») стала важнейшим компонентом общественно-политической жизни острова, и к моменту начала первой революционной войны успела под влиянием политических факторов пережить определенную эволюцию. Однако, надо при этом подчеркнуть, что в кубинской историографии периодической печати страны отсчет истории журналистики ведется не с момента издания этих газет, а с 24 октября 1790 г. когда была выпущена в свет первая регулярная газета «Papel periodico » («Папель периодико»). Одним из издателей и редакторов этой газеты был известный кубинский ученый, врач по профессии и один из выдающихся деятелей кубинской культуры Томас Ромай (1764 – 1849). Эта газета всячески избегала освещения на своих страницах вопросов, связанных с социально-политическими проблемами страны и ее колониальным положением. Находилась она в ведении организации под названием «Патриотическое общество», которое стремилось привлечь в свои ряды, а заодно и к сотрудничеству с газетой наиболее просвещенных людей. Свою основную цель это общество видело в борьбе с помощью газеты с господствовавшей в тот период в науке схоластикой и в пропаганде научных знаний. Заинтересованность в пропаганде достижений науки, особенно в области охраны здоровья, была обусловлена необходимостью борьбы, как о том писала газета, со знахарством, получившим в тот период на Кубе очень широкое распространение и наносившим огромный вред здоровью населения. «Патриотическое общество» всячески стремилось пополнить свою казну, привлечь внимание к себе, а заодно и к опекаемой им газете, чтобы увеличить ее тираж, придать ей популярность и максимально оградить газету от вмешательства в ее дела колониальных властей. Однако, чрезмерная бдительность этого патронирующего газету общества все реже соответствовала целям сотрудников газеты и не всегда оказывала благотворное влияние. Но общество было ее юридическим собственником и фактическим владельцем, старалось не упустить ни единого случая, чтобы продемонстрировать безграничность своих прав, часто злоупотребляя этими правами и нанося интересам газеты непоправимый ущерб.

Членам этого общества принадлежала идея популяризации всяких местных знаменитостей посредством внедрения в повседневную практику газеты публикацию их речей, выступлений, а также разного рода их экзерсисов на ниве философского и особенно поэтического творчества. Речи и выступления всякого рода высокопоставленных лиц публиковались по самому неожиданному, нередко скандальному поводу. Обращения через газету друг к другу, подчас сугубо личного характера, нередко были шокирующими. Для всякого рода поздравлений была выделена на полосах газеты специальная рубрика. Естественно, практика такого рода «сотрудничества» с газетой была доступна лишь местной аристократии и она широко использовала предоставляемые ей возможности поупражняться в красноречии. Но на страницы газеты имели широкий доступ и ученые, чаще – научная элита, заинтересованная в публичном выяснении отношений со своими оппонентами, популяризируя не столько плоды своих научных изысканий, сколько свой особый статус на лестнице социальной иерархии. Нередко по этой причине газета попадала в пикантные ситуации, но продолжала сосуществовать без особых проблем с колониальными властями, хотя католические священники, присланные из Испании на предмет «цензуры», не раз ставили под вопрос правомерность занимаемых газетой позиций и вообще оправданность ее существования.

Интересная характеристика и тому времени, и самой газете была дана в несколько более позднее время Мануэлем Сангили, выступившим в данном случае как один из первых историографов периодической печати Кубы. Он писал, что «в эти трудные времена поражаешься обилию людей, известных своим красноречием, а они, несомненно, были у столь неграмотного и столь далекого от мировой культуры народа, как кубинский, среди осужденных на варварство негров и огромной бюрократии, приобретавшей себе книги в Испании и приносившей обычно на эту землю лишь безграничную ненасытность и алчность, Колония, таким образом, представляла собой нечто вроде торговой фактории»67. При более внимательном чтении этой достаточно деликатной оценки ситуации в периодической печати можно все же заметить пробивающуюся из-под толщи газетных материалов их своеобразие.

Важнейшим событием в истории периодической печати Кубы стало появление в 1841 г. еще одной газеты с характерным названием: «Faro industrial de la Нabana» («Индустриальный маяк Гаваны»). О себе, правда не сразу, а год спустя (№ 1 за 1842 г.), она сообщала, что является «газетой политических, торговых, экономических и литературных вестей»68. Характерно, что эта корректировка ориентации была сделана по мере роста ее популярности среди определенного круга ее читателей. Формировалась же эта популярность на несколько иной и, как оказалось, более актуальной для жизни кубинского общества основе – освещении газетой проблем в защиту экономики острова. «Индустриальный маяк Гаваны» по праву выбранного им направления стремился сфокусировать внимание своих читателей на проблемах развития торговых отношений острова, и его экономических перспектив. Констатируя колониальный характер экономики, подчеркивая ее отсталость, газета предпринимала попытки дать на своих страницах объяснение этому явлению. На ее полосах все чаще появлялись достаточно острые материалы в виде высказываний, нередко довольно резких, в адрес Испании со стороны отдельных лиц.

Большую популярность завоевала газета своими публикациями статистических данных и фактов по ущемлению интересов колонии со стороны испанской метрополии. Не всегда последовательно и четко, но все же с достаточной определенностью газета поднимала вопросы, связанные с разницей в экономическом положении колонии и метрополии, с пагубностью для Кубы последствий ее зависимости от Испании.

Такая направленность издания, разумеется, не могла быть одобрена колониальной бюрократией, и она сделала все, чтобы добиться запрета газеты, побуждающей своих читателей к размышлениям над политикой, которую проводила в отношении Кубы мадридская метрополия. В 1851 г. издание газеты сначала было приостановлено. Так, испанская цензура задержала выпуск последнего (№ 165) номера газеты, датированного 29 июня 1851 г. до 31 августа того же года69. А вскоре выпуск газеты был вообще запрещен. Но газета успела сыграть свою роль в общественно-политической жизни кубинского общества. Высокая оценка этой роли и ее влияния на развитие периодической печати в стране содержится в статье публициста Хосе М. Лабраньи, написанной для популярной иллюстрированной энциклопедии по истории кубинской прессы «Cuba en la mano». Давая характеристику этой газете, в статье «Пресса на Кубе» («La prensa en Cuba») в 1940 г. Лабранья писал: «Можно сказать, что она была первой защитницей коренных интересов Кубы и потому была упразднена властями»70. Здесь еще нет речи о защите национальных интересов, говорится только о коренных интересах. Но через умение видеть коренные интересы журналистика Кубы делала шаг в сторону вычленения интересов Кубы из общих с метрополией интересов.

Для периодической печати Кубы закрытие «Индустриального маяка» было тревожным симптомом. Но в то же время сам факт преследования газеты был свидетельством того, что периодическая печать, точнее, отдельные издания начинают играть в жизни общества куда более важную роль, чем ту, которую ей отвели колониальные власти. От изданий исходит политическая опасность, что свидетельствует о переходе периодической печати к качественно новому состоянию. Отличительной чертой становится ее превращение в арену идейной и идеологической борьбы. Вместе с тем надо отметить, что четкая постановка вопроса о завоевании независимости в этой идеологической борьбе на том этапе все еще отсутствовала. Обусловлено это определенными предпосылками. Дело в том, что в обществе, особенно среди привилегированных креолов, успела сформироваться достаточно влиятельная прослойка, в экономические интересы которой не входило завоевание независимости от метрополии. Она готова была ограничить свои политические интересы лишь требованием предоставления Кубе автономии, а отнюдь не независимости. И в своих действиях она согласна была лишь на ведение переговоров с Испанией, а вовсе не на решительную борьбу.

Специфика этой ситуации нашла соответствующее отражение на страницах периодической печати. Сам этот факт также свидетельствовал об изменениях в состоянии печати и переменах в умонастроениях в обществе под ее влиянием. Наметился процесс некоторой радикализации одних изданий и усиления консерватизма в других. Более заметными стали и начинающееся обострение идеологической борьбы, и набиравший силу процесс размежевания внутри самих борющихся сил. Эта ситуация вела к постепенному формированию программных требований и их обоснованию в зависимости от политической ориентации тех или иных изданий. Так периодическая печать становится выразителем начавшегося в обществе размежевания по идейно-политическому принципу вокруг решения вопроса о государственном статусе Кубы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Об этих «инициативах» президент США объявил накануне визита в Латинскую Америку. См.: Bush G. Discurso sobre la nuevas relaciones con el Hemisferio. – Washington – 27. 06. 1990.

2

Боливар-и-Понте,Симон Хосе Антонио (1783 – 1830) – Освободитель (под этим именем он вошел в историю Латинской Америки). Венесуэльский патриот, государственный деятель и полководец, один из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Америке в 1810 – 1826 гг. Креольский аристократ. Выступил с идеей объединения молодых латиноамериканских государств для коллективной защиты независимости. Созванный с этой целью Панамский конгресс (1826) результатов не дал: объединение не состоялось. Незадолго до смерти пережил заговор, направленный против него. После убийства неизвестными лицами его друга и правой руки, маршала Антонио Хосе де Сукре отказался от власти, отправился в изгнание, по пути скончался от неизлечимой болезни. См.: Боливар С. Избранные произведения. Речи. Статьи. Письма. Воззвания. – М. – 1983.

3

Российское литературоведение на этой международной конференции было представлено известным латиноамериканистом Ю. Н. Гириным, выступившим с докладом на тему «Хосе Марти и парадигма самосознания». // Латинская Америка. – 1995 – № 9 – С. 108 – 112.

4

Там же. – С. 112.

5

Материалы данной конференции находятся в стадии подготовки их к публикации.

6

Марти Х. Избранное. – М. – 1956. – С. 89.

7

Публицистике этого периода в настоящей работе посвящен специальный раздел.

8

Марти Х. Избранное. – М. – 1956. – С. 90.

9

Слово «мамби» или «мамбисес» широко используется во всей исторической литературе и документации Кубы. Считается, что имеет африканское происхождения, им испанцы именовали негров Доминиканской Республики в середине ХIХ в. Существует также версия, что оно соответствует фамилии негритянского полковника, служившего в испанских войсках в Доминиканской Республике и перешедшего на сторону повстанцев. Когда на Кубе началась Тридцатилетняя освободительная война (1868 – 1898), испанцы применяли это выражение ко всем повстанцам. Для кубинцев слово «мамби» стало синонимом патриота, освободителя, а также – храбрости и героизма в борьбе за свободу родной страны.

10

Diccionario de la literatura cubana. T. II. – La Habana – 1984. – P. 718.

11

См.: Латинская Америка. Литературный альманах. Выпуск 1. – М. – 1983. – С. 495 – 532. Дневник сохранился в архиве соратника Марти, генерала Максимо Гомеса, главнокомандующего Освободительной армии. Впервые увидел свет лишь в 1940 г. в виде приложения, причем, в урезанном виде, к «Полевому дневнику» генерала. На Кубе дневник Марти отдельно в виде брошюры был издан в 1941 г. историком Херардо Кастельяносом, сыном майора Освободительной армии Херардо Кастельяноса Леонарта, друга и доверенного лица Марти на Кубе в последние три года его жизни (1892 – 1895).

12

О том, сколь тщательно отслеживалось в США все, связанное с изучением творчества Марти, можно судить по достаточно курьезному факту. По случаю 100-летия Марти в 1953 г. в США был издан томик его избранных произведений под названием «Америка Хосе Марти». Вскоре в еженедельном книжном обозрении «New York Times book review» появилась рецензия, в которой особо подчеркивалось, что Марти «провел свои лучшие годы» в Соединенных Штатах, «окруженных ореолом великой нации», что здесь им были написаны «самые прекрасные страницы из когда-либо написанных иностранцем о Соединенных Штатах». Рецензент проясняет и потаенную цель написания собственного опуса: «выход в свет этой книги явится лучшим из всех возможных ответов на празднование в Советском Союзе столетия со дня рождения Хосе Марти». Неуклюжесть попыток в данном случае превратить имя Марти в поле идеологического сражения со страной социализма очевидна и симптоматична предчувствием рецензента органической близости антиимпериалистических идей стране социализма, которой они уже успели объявить «холодную войну». См.: Дашкевич Ю. В. Предисловие. // Роиг де Леучсенринг Э. Хосе Марти – антиимпериалист. – М. – 1962. – С. 13 – 14.

13

В основу статьи положена речь автора на открытии Второго национального семинара по изучению наследия Марти, который с 1972 г. стал постоянно действующим. См.: Павон Л. Против фальсификации истории и извращения идейного наследия Хосе Марти. // Латинская Америка. – 1973 – № 4. – С. 122— 131.

14

Castro F. Jose Marti: El autor intelectual. – La Habana. – 1983.

15

Задуманная книга не была написана. Основатель Компартии Кубы, эмигрировавший в Мексику, был убит в январе 1929 г. агентом кубинского диктатора Мачадо. Статья имела огромный идейный резонанс. Значительно позже один из известных кубинских филологов, поэт и признанный знаток творчества Марти (ему доверено было составление программы по изучению творчества Марти на всех ступенях образовательной системы Кубы) Синтио Витьер свой восторг по этому поводу выразил весьма парадоксально. В статье «Некоторые размышления о Хосе Марти» он пишет: «Мы почти рады, что Мелья не написал задуманной им книги, ибо развернутый анализ фрагментарно намеченных тем наверняка загасил бы этот яркий костер, в котором, словно сухие поленья гудят и потрескивают отрывочные пылкие строки, подсказанные любовью». // Латинская Америка – 1995. – № 5. – С. 68—69.

16

иберофил – приверженец латиноамериканских стран, говорящих на языках народов Иберийского (Пиренейского) полуострова. К Ибероамерике не относятся страны Латинской Америки, языками которых являются английский, французский и голландский.

17

Мелья Х. А. Толкование идей Хосе Марти. // Кубинская публицистика. От Хосе Марти до наших дней. Сборник. – М. – 1981. – С. 88.

18

Там же.

19

Roca Blas. Jose Marti: revolucionario radical de su tiempo. – La Habana, 1948. // Siete enfoqes marxistas sobre Jose Marti. – La Habana. – 1978. В переводе на русский язык см.: Григулевич И. Р. Хосе Марти – предвестник кубинской революции. – М. – 1979. – С. 204.

20

Там же. – С. 218.

21

Маринельо Х. Хосе Марти – испаноамериканский писатель. (Марти и модернизм). – М. – 1964. – С. 264.

22

Основные идеи о личности Марти были развиты Хуаном Маринельо после победы кубинской революции (1959) в речи «Кубинская революционная партия – славное детище Хосе Марти». // Григулевич И. Р. Указ. соч. С. 259 – 272.

23

Маринельо Х. Хосе Марти – испаноамериканский писатель. (Марти и модернизм). – М. – 1964. – С. 268.

Имеются в виду девять писем, написанных за время, пока работал конгресс, другу Гонсало де Кесада-и-Аростеги. // Marti J. Obras completas. – La Habana. – 1963. – T. 6. – P. 119 – 130.

24

Маринельо Х. Хосе Марти – испаноамериканский писатель. (Марти и модернизм). – М. – 1964. – С. 305.

25

III съезд Коммунистической партии Кубы. г. Гавана, 4 – 7 февраля 1986 г., 30 ноября – 2 декабря 1986 г. – М. – 1988 – С. – 209.

26

Roig de Leuchsenring E. Marti antiimperialista. – La Habana. – 1953; 1961; Роиг де Леучсенринг Э. Хосе Марти – антиимпериалист. – М. – 1962.

27

Universidad de la Habana. – 1983 – № 219.

28

Столбов В. С. Хосе Марти. // Марти Х. Избранное. – М. – 1956. – С. 3 – 20; Он же. Хосе Марти – публицист. // Марти Х. Североамериканские сцены. – М. – 1963. – С. 5 – 23; Он же. Хосе Марти (1853 – 1895). // Марти Х. Избранное. – М. – 1978. – С. 5 – 32; Он же. Последние страницы Хосе Марти. // Латинская Америка. Литературный альманах. Выпуск I – М. – 1983. – С. 490 – 495; Он же. Один за всех (Хосе Марти). // Пути и судьбы. – М. – 1985. – С. 3 – 61; Он же. Вместе со всеми и для блага всех (Хосе Марти).// Там же. – С. 62 – 107. См. также: Столбов В. С. Хосе Марти – революционер и поэт. // Куба. Историко-этнографические очерки. – М. – 1961. – С. 431 – 473.

29

Столбов В. С. Хосе Марти – публицист… – С. 6.

30

Там же. – С. 21.

31

Там же. – С. 23.

32

Гирин Ю. Н. Концепция личности в поэзии Хосе Марти. // Латинская Америка. – 1979 – № 6. – С. 143 – 155.

33

Столбов В. С. Один за всех (Хосе Марти)… – С. 33; Гирин Ю. Н. Концепция личности.... – С. 154.

34

Гирин Ю. Н. Творчество Хосе Марти. // История литератур Латинской Америки. – М. – 1994. – С. 95.