Полная версия:

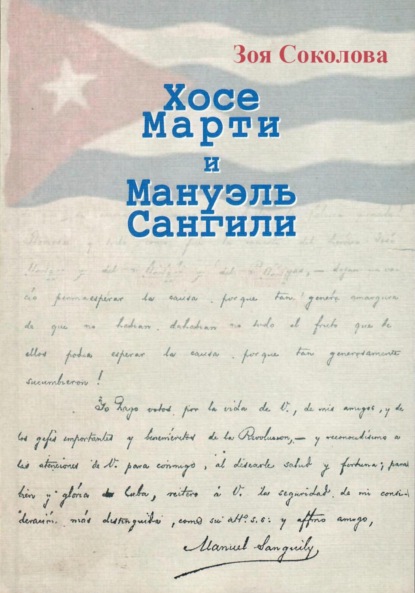

Хосе Марти и Мануэль Сангили

В этой связи особый интерес вызывает международная научная конференция, проведенная в Сантьяго-де-Куба 15 – 18 мая 1995 г. по случаю 100-летия со дня гибели Марти (19 мая 1895 г.). Событие это никак нельзя отнести к разряду ординарных не только в научном, но и в политическом отношении ни по представительности (четыреста участников из 26 стран, включая Россию), ни по девизу, который определял направление ее работы: «Хосе Марти и вызовы ХХI века».3 Не случаен выбор и места проведения этой конференции – восточная, наиболее мятежная столица Кубы, неподалеку от которой в сражении под Дос-Риос погиб Марти. В Сантьяго-де-Куба находится и одно из красивейших в мире сооружений, связанное с именем Марти, – его мавзолей из белого с розовым отливом мрамора, воздвигнутый к 100-летию со дня его рождения (1953).

По завершении работы этого международного форума была принята «Итоговая декларация», в которой в частности, было отмечено, что «конкретными вызовами ХХI века» являются «гегемония империализма, глобализация капиталистической экономики, расширение пропасти между богатыми и бедными странами, экологические бедствия и кризис этических ценностей в мировом масштабе»4.

Чрезвычайно важными, на мой взгляд, представляются материалы международной конференции «Латинская Америка: универсализм и самобытность», которая была проведена в Гаване в апреле 2005г. по инициативе Центра национальной славы России и Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного при поддержке Посольства Республики Куба в РФ и министерства культуры Кубы. Не случайно то, что работа этой конференции вызвала большой политический и научный резонанс в рамках деятельности Мирового Общественного Форума «Диалог цивилизаций». Важно отметить также, что время проведения этой конференции символично совпало со 110-й годовщиной со дня гибели Хосе Марти и 80-й годовщиной драматичной смерти Мануэля Сангили.5

Кроме всего сказанного, изучение публицистического творчества Сангили и Марти актуально для научного понимания целостности всего их творчества. Без учета публицистики, цементирующей все их литературное творчество, исследование взятых по отдельности частей творческого наследия этих авторов, особенно Марти, ведет к фрагментарности восприятия как их личности, так и их творчества. Поэтому попытки отдельных исследователей проигнорировать изложенные в публицистике идеи либо как мало связанные, на поверхностный взгляд, с избранной ими для изучения сферой творчества (философия, поэзия, педагогика и т. д.), либо по каким-либо иным соображениям всегда чреваты возможностью искаженной и даже ошибочной трактовки взглядов человека, который на протяжении всей своей жизни занимал активные позиции и не мыслил ни себя, ни своего места в обществе вне энергичной политической деятельности. И деятельность эта отражалась прежде всего через публицистику, которая позволяла с наибольшей полнотой реализовать и мировоззренческий потенциал, и политические принципы, служила источником поэтического вдохновения. Более того, не будет преувеличением сказать, что для самого Марти его собственная публицистика была своего рода методологическим ключом для «входа» в многогранный мир собственного творчества. При всей парадоксальности этой мысли она мне представляется необходимой для верного понимания содержания и характера всего творчества гениального кубинского публициста.

В доказательство обоснованности этого суждения можно обратиться к посвящению, которым открывает Марти свой сборник «Простые стихи», увидевший свет в 1891 г. «Мои друзья знают, как эти стихи вырвались из моего сердца. Это случилось в ту, полную тоски зиму, когда представители испано-американских народов, – одни по неведению, другие – с фанатической верой, третьи – из страха, четвертые – из вежливости – собрались в Вашингтоне, под крыльями грозного орла»6. Стихи, написанные им в дни его чрезвычайной публицистической активности в связи с проведением двух межамериканских конференций7, имели для него особое значение тем, что его устремления были поняты его друзьями. Он пишет: «Эти стихи печатаются потому, что волнение и любовь, с которыми несколько добрых душ восприняло их однажды ночью, полной поэзии и дружбы, уже сделали их общим достоянием…»8.

Внимание на себя обращает сразу же тот факт, что историографический интерес к творческому наследию этих двух публицистов, как на их родине, так и за ее пределами, не поддается сравнению. Личности Хосе Марти, его мировоззрению и творчеству посвящены сотни, если не тысячи, работ. Правда, этот огромный интерес к нему был проявлен главным образом уже после Кубинской революции 1959 г., победа которой кубинским обществом была воспринята прежде всего как торжество идей их великого соотечественника. Национальным же героем он стал еще при жизни, и своими современниками воспринимался не иначе, как Апостол Кубинской Свободы.

Что же касается Мануэля Сангили, то нельзя сказать, что его имя на Кубе было предано забвению, хотя по популярности он, конечно же, особенно сегодня, уступает Марти, своему современнику, которого ему дано было пережить почти на тридцать лет. Для самого Сангили годы без Марти стали не только временем воздаваемых ему заслуженных почестей, роста его популярности и авторитета в обществе, но и поводом для углубленного постижения политических взглядов Марти, некогда воспринимавшихся им как слишком радикальные. Теперь же он убеждался в чрезвычайной актуальности основ антиимпериалистических идей Марти.

Политическая прозорливость Марти основывалась на его отношении к «необходимой войне» 1895 – 1898 гг. как к способу вооруженного противостояния и одновременно как к фактору политического сопротивления империалистическим амбициям США, а также как к единственно надежной на тот момент возможности гарантировать Кубе завоевание суверенитета. Только завоевание подлинной независимости Кубой могло (и должно было) стать, по его идее, прочным заслоном аннексионизму и экспансионистским планам США в Латинской Америке.

Личное общение двух идеологов суверенитета Кубы при их жизни было ограниченным. Сангили в тот момент не считал революционную войну ни политической, ни общественной необходимостью по причине, как он думал, неготовности к ней кубинского общества. Но Сангили никогда не был ни тенью Марти, ни тем более его оппонентом, хотя их личная встреча в Нью-Йорке, инициатором которой выступил Марти, и на которую они оба так рассчитывали, не принесла им ни единомыслия, ни необходимого взаимопонимания. Сангили не принял предложения Марти о вступлении в Кубинскую Революционную партию, созданную им в 1892 г. с единственной целью: возложить на нее политическое и военное руководство революцией.

Не исключена возможность, что Марти лелеял тогда и мысль о возложении на Сангили обязанности главнокомандующего Освободительной армии. При выборе этой кандидатуры Марти мог учитывать и наличие большого военного опыта у Сангили со времен Десятилетней войны, и твердость его политических принципов, выразившуюся в отказе признать заключенный по окончании войны с Испанией Санхонский пакт 1878 г., чем он и снискал в обществе авторитет, славу и репутацию бескомпромиссного мамби9. Что касается бывшего (в Десятилетнюю войну) главнокомандующего Максимо Гомеса, то у Марти были с ним достаточно серьезные принципиальные расхождения относительно политического устройства государства по завоевании суверенитета. Склонность Гомеса к установлению военной диктатуры была неприемлема для Марти. Кроме того, Гомес доминиканец, а не кубинец. Марти желал бы, чтобы главнокомандующим был его авторитетный соотечественник. Но все соображения относительно планов назначения Сангили на пост главнокомандующего – это только моя исследовательская гипотеза, для научного обоснования которой данных пока маловато, хотя и можно их найти. Отказ Сангили от вступления в партию не означал, однако, его отказа от сотрудничества с Марти. Напротив, он выразил безоговорочную готовность и согласие поддержать Марти в его начинаниях по пропаганде идеи независимости и суверенитета Кубы как задачи, имеющей глубокие исторические корни. Но опять-таки можно обратить внимание на небольшой нюанс: согласие на пропаганду идеи суверенитета и независимости, но отнюдь не идеи неотложности революционной войны. Сангили согласился создать (и в кратчайшие сроки создал!) на Кубе пропагандистский печатный орган, готовый сотрудничать с Марти в ходе подготовки новой революционной войны. Это – «Hojas Literarias». Между тем остается очевидным и такой факт: Сангили при жизни Марти не опубликовал ни одной своей статьи или хотя бы заметки в газете «Patria» («Родина»), которая была официальным органом Кубинской Революционной партии, и которую Марти основал также для пропаганды идеи завоевания независимости и суверенитета Кубы посредством необходимой новой революционной войны. В свою очередь, на страницах издаваемого Сангили журнала для этих же целей мы не увидим публикаций ни самого Марти, ни материалов о нем. Трудно объяснить эту кажущуюся противоестественной ситуацию. Что это? Их общее нежелание в целях, быть может, конспирации афишировать свои политические связи? Вопрос не риторический, поскольку в статье об этой газете Сангили фигурирует как один из редакторов, правда, не уточняется, в какое время – до или после гибели Марти10. Или все же здесь присутствует нечто более глубинное – каждый остается при своем мнении, и никто не переходит в открытую оппозицию друг к другу во имя общего для страны дела. У личностей такого масштаба свои, доступные только им, этические и этатические принципы взаимоотношений.

У Марти и Сангили между тем была и общая для них обоих непререкаемого авторитета личность. Это – Хулио Сангили, старший брат Мануэля, генерал Освободительной армии, мужеству и храбрости которого Марти посвятил очерк и к которому не раз обращался с личными просьбами о помощи в самые критические моменты своей деятельности. Свидетельство тому – письма Марти, адресованные непосредственно Хулио Сангили, а также другим деятелям освободительного движения, которым он усиленно рекомендует его как образцового борца, преданного идее независимости Кубы. В эпистолярной публицистике Марти имя Хулио Сангили упоминается десятки раз. И всегда в благожелательном и доверительном контексте.

В 1948 г. на Кубе достаточно широко было отмечено 100-летие со дня рождения М. Сангили, переизданы его публицистические статьи и выступления в виде сборника под красноречивым названием: «Защита Кубы» («Defensa de Cuba»). Эта дань памяти и уважения благодарных потомков революционеру, государственному деятелю и публицисту является объективным свидетельством того, что в истории борьбы кубинского народа за независимость М. Сангили занимает достойное место прежде всего как истинный мамби, представитель поколения кубинских революционеров, которые первыми вступили в революционную войну с метрополией и сыграли выдающуюся роль в формировании национального самосознания кубинцев и самой нации. Предисловие к этой книге было написано крупным ученым Кубы, лично знакомым с автором публикуемых трудов – Эмилио Роигом де Леучсенрингом. Его очерк о Сангили по сей день остается лучшей, наиболее искренней работой о нем.

Объединение имен двух публицистов Кубы – Сангили и Марти – в настоящем исследовании, однако, не является случайным. Оно обусловлено не стремлением к сопоставительному анализу мировоззренческих, творческих или каких-либо иных позиций авторов публицистических статей, целью которых было обоснование необходимости завоевания Кубой независимости. Разница «весовых категорий» творческого потенциала этих двух публицистов очевидна (полное собрание сочинений Сангили составляет 8 томов, а Марти – 28), и подобное стремление могло быть воспринято, даже при наличии тщательной научной аргументации, как чистый академизм или даже снобизм исследователя. Да в этом нет и необходимости. Имена эти объединил исторический фатум идеи суверенитета и независимости. Однако, по горькой иронии судьбы, сама идея независимости Кубы, за которую ратовали – каждый в своей публицистическом творчестве и политической деятельности – Марти и Сангили, которая специфически предопределяла гражданские позиции обоих, их социальное и политическое мироощущение, и во имя осуществления которой они сражались не только на поле брани, пережила драму трансформации

Мартианской концепции независимости судьба предопределила более сложный путь развития. Для ее реализации понадобились новые силы, и эта перспектива стала возможной лишь на путях движения к социализму, то есть с выходом на арену освободительной борьбы кубинского пролетариата. На этом этапе стало возможным и произошло с одной стороны, как бы совмещение обеих концепций, то есть революционный демократизм Марти как бы поглотил «революционный» либерализм Сангили: категория «независимость» была существенно скорректирована понятием «суверенитет»; а с другой стороны, эта «объединенная» концепция независимости и суверенитета, в свою очередь, была дополнена принципиально новым компонентом формационного характера. В случае с завоеванием кубинской национальной независимости решающая роль принадлежала выбору кубинским обществом социалистического пути развития. По всей вероятности, это был единственно возможный и подготовленный историей шанс, когда на судьбу независимости и суверенитета Кубы самым бескомпромиссным образом повлияли мощь и международный авторитет Советского Союза и стран социалистического содружества. И снова – внешний фактор, но с обратным, нежели в начале ХХ в., знаком.

Глава первая. Методология и историография

Дать более или менее полный анализ исследований, посвященных Марти и Сангили, является задачей трудно разрешимой. Объясняется это не только их обилием, но и методологическим противостоянием отдельных историографов, что значительно осложняет изучение темы наслоением на нее дополнительных проблем, не имеющих прямого отношения ни к публицистам, ни к их творческому наследию. Это обстоятельство нуждается в специальном изучении, поскольку возникновение разного рода историографических коллизий вызвано подчас сугубо субъективными соображениями авторов и кажущаяся полемическая «острота» носит преходящий характер и продиктована далекими от науки интересами. Не поиск истины, связанной с объектом изучения, а зачастую совершенно иные, личностного плана стремления историографа определяют цели написания и издания собственных трудов. Часто эти работы нельзя отнести даже к разряду полемического диалога историографа, скажем, с субъектом своего изучения. В лучшем случае они напоминают схоластический спор с известной личностью с целью воспользоваться этим именем и ситуацией для популяризации своей собственной персоны. Правда, справедливости ради следует отметить, что поддающаяся анализу полемика в историографии по данной теме все же встречается, но касается она чаще всего не столько творческого наследия, сколько самой личности публицистов.

Полемика вокруг Марти, и сам он знал об этом, началась еще при его недолгой (всего сорок два года) жизни. Она велась даже среди его близких соратников по борьбе, о чем свидетельствуют обширное эпистолярное наследие самого Марти и особенно его последний дневник, обнаруженный, между прочим, после его гибели среди бумаг главнокомандующего Освободительной армии Максимо Гомеса и названный самим Марти «От Кап-Аитьена до Дос-Риос. Последний дневник»11. И вряд ли в этой связи можно считать случайным то, что значительная часть этих дневниковых записей при публикации была изъята, как считают специалисты, сыном главнокомандующего. Их содержание до сих пор никому не известно, но трудно усомниться в том, что они касались именно их личных отношений.

Что касается творческого наследия Марти, то оно очень скоро после его гибели стало своеобразным полем политических, идейных, идеологических и даже литературоведческих баталий не только на его родине, но и за ее пределами. Не избежало этого и наше отечественное литературоведение. Вызвано оно было скорее всего явлениями методологического характера. Вопрос же выбора авторами той или иной методологии имеет самостоятельное значение для понимания путей развития историографии творчества Марти. Правда, возникшая в данном контексте в нашем отечественном литературоведении историографическая проблема, на мой взгляд, не является ни следствием, ни свидетельством стремления полемизирующих к более глубокому постижению ни творческого наследия, ни метода, которым пользуется Марти. При внимательном рассмотрении она носит поверхностный, заимствованный, а стало быть, искусственно созданный характер. Причин здесь может быть множество, но несомненно присутствие в любом контексте одной: неспособность историографа в силу собственной, быть может, идейно-политической ограниченности или из-за идейного противостояния постичь те самые идеалы, которые Марти отстаивает в своей публицистике и которые для него самого были смыслом его жизни, и именно в них он вложил свою жизненную энергию и оптимизм.

Кроме того, историографу творческого наследия Марти так или иначе приходится учитывать то обстоятельство, что необходимые методологические заряды содержатся в самой публицистике, которая своим идейным содержанием, политической направленностью и потенциальной настроенностью на общественный резонанс (а в случае необходимости – и на конфронтацию с общепринятым общественным мнением) как бы сама предопределяет выбор и методологии, созвучной умонастроению или, напротив, вызывающей несогласие с политическими убеждениями исследователя. Поэтому не каждый исследователь может принять публицистику Марти таковой, какой она в действительности является, если его самого мало заботит поиск объективной истины, ждущей своего раскрытия. Как раз той, которая и заложена публицистом в его труд, раскрывает силу, глубину, стремление заострить и обнажить сокровенную суть публицистической идеи; претендует на состоятельность и проверку временем; соответствует, с точки зрения публициста, актуальным потребностям социально-политического и экономического развития общества. В контексте настоящей работы это касается в первую очередь проблемы концептуального обоснования вопроса о неотложности в конце ХIХ в. для Кубы решения задачи завоевания национальной независимости в целях обеспечения формирования в стране таких социально-экономических условий общественного развития, которые бы гарантировали политический суверенитет и защиту национальных интересов.

Из всех идей Марти наибольшее влияние на выбор методологии оказывала, конечно, ярко выраженная антиимпериалистическая направленность его публицистики. Но если историографом был, скажем, соотечественник Марти, то он невольно оказывался в ситуации, когда от него самого требовалось высказать свои личные позиции уже не столько по творчеству Марти, сколько по тому кругу принципиальных вопросов, которые освещаются в его публицистике. Другими словами, по всей совокупности актуальных проблем, которые рассматривает сам Марти. Это обстоятельство не могло не влиять на характер историографии, невольно обрекая исследовательскую мысль пишущих о Марти авторов на необходимость сверки своих научных позиций с политической целесообразностью. Тем определённые становилась неизбежность этого условиях зависимости Кубы, включая идеологическую. Литературоведческая мысль по такой проблеме, как публицистическое творчество Марти, пронизанное антиимпериалистическими идеями, объективно не имела перспектив на официально признанный успех. Чтобы отважиться на объективное исследование, от ученого требовалась определенная научная смелость и мировоззренческая независимость. И историограф публицистического наследия Марти оказывался в рискованной ситуации с точки зрения как своей «научной репутации», так и политической благонадежности.

Это обстоятельство, на мой взгляд, оказало решающее влияние на то, что в неоколониальной Кубе, находившейся в полной экономической, политической и идеологической зависимости от США, публицистика Марти не только не могла быть изучена объективно во всей ее полноте, а была обречена либо на забвение, либо на фальсификацию. В действительности так и произошло12. Личность же самого автора подвергалась преднамеренному и изощренному извращению. Только с победой революции в 1959 г. Апостол кубинской свободы стал поистине национальным героем. Начиная с 1963 г., в течение десяти лет было издано полное собрание сочинений Марти в 28 томах, по завершении издания в 1972 г. открыт постоянно действующий семинар по изучению его творческого наследия.

Факты манипуляций с творчеством Марти приведены в статье видного общественного деятеля социалистической Кубы, писателя Луиса Павона «Против фальсификации истории и извращения идейного наследия Хосе Марти13.

При выборе методологии изучения творческого наследия Марти следует, на мой взгляд, отдать предпочтение марксистской методологии, которая, как направление, состоялась на Кубе с приходом на арену освободительного движения Кубы пролетарских революционеров. Не случайно то, что именно лидерами пролетарского этапа освободительного движения Кубы, то есть коммунистами, были написаны наиболее серьезные аналитические работы о Марти. Его антиимпериалистические идеи, как определяющие его концепцию национальной независимости, были взяты на идеологическое вооружение, стали программной основой борьбы за освобождение страны от неоколониальной зависимости. Если говорить конкретно, то из идейного арсенала Марти это поколение, заинтересованное в продолжении традиций борьбы за независимость и государственный суверенитет своей страны, восприняло именно антиимпериалистические идеи, с наибольшей силой и последовательностью изложенные в его нацеленной на политические сражения публицистике. Этому способствовала, конечно, и присущая этим идеям логика саморазвития соответственно вложенному в них огромному потенциалу самим автором, являющимся одновременно и творцом, и созидателем, и идейным адептом14.

Одним из первых, кто обратил внимание на необходимость определить историческое место идей Марти, был один из основателей коммунистической партии Кубы – Хулио Антонио Мелья. Сделано это было в черновых набросках к задуманной им книге о Марти15, опубликованных в Мексике в виде статьи под названием «Толкование идей Хосе Марти» (1926 г.). Цель ее публикации, по мнению Мельи, состояла в том, чтобы «заставить замолчать продажных торгашей, лицемеров, подхалимов и льстецов, рассуждающих и пишущих о Хосе Марти». Для Мельи неприемлема ситуация, при которой: «То лицемер-политикан, продавшийся власть имущим и выступающий против народа, заводит разговор о Хосе Марти; то клоун-литераторишка называет в своих лживых речах имя Хосе Марти, удовлетворяя аппетит своего тщеславия и своего желудка; то новоявленный иберофил16, мечтая о возрождении испанского владычества и защищая интересы тех, кто снова ищет рынки сбыта в нашей Америке, решает вдруг обратиться к «жизнеописанию» Хосе Марти»17. Надо «заткнуть рот этому псевдопатриотическому сброду» – таков вердикт Мельи. Свою позицию он формулирует предельно четко: «суть творчества Марти может быть определена лишь человеком, который не фетишизирует прошлое, благоговея перед ним, а умеет оценить всю важность исторических свершений той эпохи и значение, которое они сохраняют для будущего, то есть для сегодняшнего дня»18.

Высоко оценил деятельность Х. Марти как революционера-демократа своего времени, а также его творческое наследие другой лидер компартии Кубы чуть более позднего времени и виднейший государственный деятель страны на этапе социалистического строительства Блас Рока. В Марти он увидел «не просто сторонника независимости», призывающего «к вооруженной революционной борьбе против испанских колониальных властей» и организующего ее. Для него Марти – «последовательный и решительный революционер, выступающий за глубокую и полную независимость, а по достижении ее – за самые радикальные и демократические преобразования»19. Аналитическая оценка в этой статье была дана и антиимпериализму Марти, не приемлющего аннексии ни в какой форме, противящегося «всякой идее о том, чтобы Куба и другие страны Америки превратились в вассалов Соединенных Штатов и служили бы им»20.

Отношение кубинских коммунистов к Марти и оценка его творчества в дореволюционный период наиболее полно было выражено в монографии еще одного из лидеров коммунистов Хуана Маринельо «Хосе Марти – латиноамериканский писатель», которую он издал в Мексике в 1958 г., менее чем за год до победы кубинской революции. Книга несет в себе острые полемические заряды, направлена против попыток упрощенной интерпретации литературного творчества Марти сквозь призму так называемого модернизма. По мнению автора, имеющие место попытки низведения исследовательской мысли по творчеству Марти исключительно к проблеме модернизма ведут к искажению истинной роли и места Марти в «главной его заботе: освободить культуру от пережитков колониальной отсталости, избавить от империалистической агрессии США»21.

Обращает на себя внимание то, что Хуан Маринельо казалось бы в сугубо литературоведческой работе о творчестве Марти счел необходимым акцентировать внимание на аспектах, несущих в себе политическое звучание. Так, афористичную по форме фразу Марти – «Народам испанского языка суждено спасти свободу в Америке» – по ходу полемики Маринельо превращает в ключевую и показывает тем самым чрезвычайную значимость обращения исследователей творчества Марти к его публицистике для верного освещения и понимания внутреннего содержания всего его творчества в целом. На примере собственного отношения к статьям Марти, посвященным работе двух межамериканских конференций – Вашингтонской (1889/1890) и валютной (1891), – Маринельо показывает, сколь актуальна публицистика Марти для понимания современной культурно-исторической ситуации в регионе.