Полная версия:

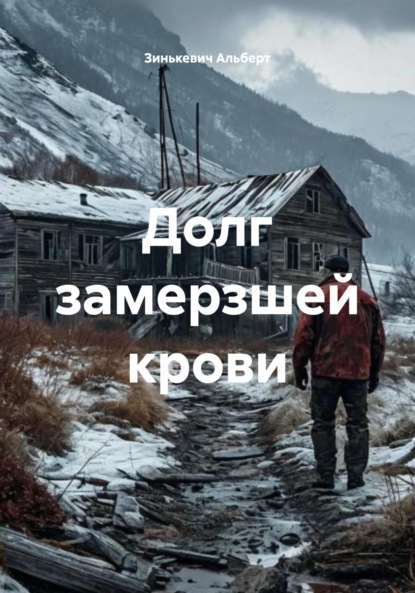

Долг замерзшей крови

Зинькевич Альберт

Долг замерзшей крови

Глава 1: Возвращение в Быль

Автобус, видавший виды «ПАЗик», выплюнул его на разбитую обочину у знакомого, облезлого указателя: «Поселок Быль. 2 км». Буквы, когда-то гордые и белые, теперь походили на струпья на ржавом металле, облупившемся до коричневой язвы. Алексей Петров вдохнул полной грудью – и тут же закашлялся, горло сжал знакомый, въевшийся в память спазм. Воздух Были. Пахло угольной пылью – вечным спутником шахтерского поселка, влажной прелью гниющей древесины и заброшенных подвалов, и чем-то кислым, забродившим, как прокисший компот в забытой банке. Не городской смог, не соленая свежесть Финского залива за окнами его питерской однушки. Пахло тленом. Пахло концом.

Он не был здесь двадцать лет. Не с тех пор, как громыхнул дверью старого дома, крикнув в лицо отцу: «Я не стану шахтером! Я не хочу гнить здесь, как ты!» Степан Петров, тогда еще крепкий, с лицом, изборожденным угольной пылью и злостью, ответил хрипло: «Слабак! Ты – позор рода! Уезжай в свой Питер! И не возвращайся. Никогда. Ты для меня сдох». Алекс уехал на следующее утро, так и не попрощавшись с младшей сестрой Аней, своей единственной отдушиной в этом мрачном месте. О ее смерти от «врожденного порока сердца» он узнал из лаконичной открытки от матери спустя месяц. Не поехал. Не смог. Вина и страх перед отцом, перед этим местом, сдавили горло. Через полгода пришло другое письмо – о гибели отца в шахте. «Обвал. Быстро. Не мучился». И снова – он не приехал. Страх, а может, просто трусость… Теперь он стоял здесь, у въезда в Быль, гонимый долгом к умирающей матери и грузом невыплаченных долгов перед мертвыми. Аня… ее светлое личико, смех, доверчиво протянутая рука – единственное теплое воспоминание, которое не смогла убить Быль. И он бросил ее. Дважды.

Он поправил лямку дорогого городского рюкзака, кричаще неуместного здесь, и тронул пальцем экран смартфона. Значок сети упорно не загорался. «Нет сети». Как будто Быль намеренно отрезала себя от мира, затягивая петлю изоляции все туже. Два километра пешком по дороге, больше похожей на русло пересохшей реки, усыпанное камнями и битым кирпичом. Раньше здесь ходил автобус-«буханка», помнится, трясясь на кочках и собирая шахтеров в смену. Теперь – только свои ноги или редкий попутный грузовик, везущий кто знает куда последние крохи угля или надежды из умирающей шахты «Быльская-Глубокая». Шахта, давшая поселку жизнь, имя и теперь методично высасывающая из него душу.

Алексей шел, и пейзаж медленно затягивал его в свою воронку упадка. По бокам дороги – покосившиеся деревянные заборы, некогда яркие, теперь выцветшие до серо-болотных тонов. За ними виднелись такие же покосившиеся дома. Деревянные, обшитые шифером, редко – кирпичные коробки с осыпавшейся штукатуркой. Окна забиты фанерой или завешены изнутри грязными тряпками, будто стыдясь своей пустоты. Кое-где из трубы тонкой струйкой вился дымок – значит, жизнь еще теплилась, боролась. Но чаще – мертвая тишина, нарушаемая лишь карканьем воронья на облезлых тополях и далеким, тоскливым лаем цепной собаки. Заброшенные огороды, заросшие бурьяном и лопухами выше человеческого роста, словно джунгли поглотили палисадники. Гниющая деревянная будка бывшего «Продуктового» с выбитыми стеклами, как пустыми глазницами. Знакомый запах усилился – теперь к нему примешивался специфический аромат гниющей картошки из подвалов и немытого тела, доносившийся от группы мужиков, сидящих на покосившейся лавочке у единственного работающего ларька «У Гены». Они проводили Алексея тяжелыми, равнодушными, мутными взглядами. Чужой. Чистый. Дорогой. Чемодан без ручки. Лишний рот в мире, где еды и так не хватало.

«Алексей? Петров?» – хриплый, словно проржавевший голос за спиной заставил его вздрогнуть. Алексей привык, что друзья и товарищи зовут его Алекс. Обернулся. Из тени ларька, откуда-то из-под прилавка, вылез мужчина лет пятидесяти, но выглядевший на добрых семьдесят. Лицо, изъеденное оспинами и прожилками алкогольных капилляров, было знакомо… Валера? «Кольщик» Валера, с которым в детстве лазили за яблоками в колхозный сад, убегали от сторожа, курили первую в жизни козью ножку за гаражами? Теперь перед ним был живой труп в засаленной телогрейке, с дрожащими, нечистыми руками и запахом, от которого Алекс инстинктивно отстранился.

«Валера? Здорово», – Алекс попытался улыбнуться, но мышцы лица будто закоченели. Получилось нечто кривое, больше похожее на гримасу боли. Рукопожатие было вялым, ладонь – липкой, холодной и невероятно грязной. Алекс почувствовал позыв вытереть руку о брюки.

«Ты… к мамке?» – Валера косился на рюкзак, словно ожидая увидеть там бутылку дешевого портвейна. Голос был сиплым, слова сползали одно на другое, слипались. «Люда… твоя… она там. В своем… домике». Он махнул рукой куда-то вглубь поселка, движение было размашистым и неуклюжим. «Совсем… того…» – он постучал грязным пальцем по виску, оставив серую полоску на коже. – «Про птицу свою бредит. Чёрную. Говорит, вернулась». Валера фыркнул, выплеснув облачко густого перегара. «Бред сивой кобылы. У нас тут своих призраков хватает. Шахта мрет – вот и призраки плодятся».

Алекс почувствовал, как по спине пробежали мурашки, а в желудке похолодело. «Какая птица? О чем она?»

«А хрен её знает. Бредит старуха. Ты… если что…» – Валера вдруг стал серьезен, его мутные, налитые кровью глаза на секунду прояснились, в них мелькнуло что-то похожее на тревогу или предостережение, – «…не лезь в старый дом. На выселке. Там… нехорошо. Особенно тебе». Он отступил в тень ларька, словно сказал слишком много, и его тут же поглотила полутьма и запах дешевого табака. Алекс кивнул, не в силах выдавить ни слова. Старый дом. Тот самый, на краю поселка, у самого леса. Где они жили до… до того, как переехали в «новый», поближе к шахте, когда отцу дали квартиру. Где…

Он заставил себя идти дальше, прочь от любопытных взглядов и пьяного дыхания Были. Письмо матери лежало у него грузом во внутреннем кармане куртки, жгло кожу. Короткое, написанное кривой, дрожащей рукой на обрывке обоев: «Алексей, приезжай. Очень плохо. Страшно. Она вернулась. Чёрная птица. Не сплю. Людмила». Он тогда, в Питере, подумал о гипертоническом кризе, о старческом маразме, о том, что надо срочно найти сиделку или оформить в пансионат. Теперь же слова Валеры, этот гнилостный воздух, сама атмосфера вымирающего поселка вплетались в этот бред, придавая ему жуткую, осязаемую конкретность. «Она вернулась». Кто? Птица? Что это за птица? И почему «особенно тебе»?

«Новый дом». Так его называли лет тридцать назад, когда семья Петровых переехала сюда с выселок. Теперь это был такой же покосившийся, облупленный двухквартирный барак, как и все вокруг. Забор, когда-то покрашенный в жизнерадостный синий, теперь представлял собой серо-голубое месиво, изъеденное временем и влагой. Калитка висела на одной петле, скрипя на ветру жалобным, пронзительным звуком. Во дворе – следы запустения: высохшая смородиновая грядка, превратившаяся в колючие прутья, сломанная тачка, опрокинутая и проржавевшая насквозь, бочка для воды с огромной ржавой дырой. И тишина. Гнетущая, звенящая тишина, которую не нарушали даже вороны. Будто дом затаился.

Он толкнул дверь в сени. Деревянная, тяжелая, она поддалась со скрипом. Запах ударил в нос с новой силой – коктейль из затхлости, старой пыли, дешевых лекарств (валокордин? корвалол?), вареной капусты, мышей и чего-то еще… сладковато-тошнотворного, как от давно забытых в шкафу яблок. Запах старости, немощи и запустения. «Мама?» – крикнул Алекс, и его собственный голос прозвучал чужим, громким и неуместным в этой давящей тишине. Эхо быстро угасло в темных углах.

В дверном проеме, ведущем из сеней в кухню, возникла фигура. Людмила Петрова. Алекс едва узнал ее. Женщина, когда-то крепкая, почти мужеподобная шахтерская жена, способная управляться с хозяйством и капризным мужем, съежилась, ссохлась, словно высохший гриб. Лицо – сеть глубоких морщин на серой, восковой, нездоровой коже. Волосы, некогда густые и темные, собранные в тугой узел, теперь редкие, седые, неопрятно торчащие в разные стороны, словно гнездо. На ней был старый, застиранный до серости халат, слишком большой для ее нынешней худобы. Но больше всего поразили глаза. Большие, когда-то живые, полные энергии (а иногда и гнева), сейчас они смотрели куда-то сквозь него, в пустоту за его спиной, и были полны невыразимого, первобытного ужаса. В них не было ни капли узнавания. Только животный страх, застывший и всепоглощающий.

«Мама, это я. Алексей», – он сделал шаг вперед, стараясь говорить мягко, как с испуганным ребенком.

Она отпрянула, прижавшись спиной к холодной печке, сложив руки на груди в защитном жесте. «Кто?..» – прошептала она хрипло, голос был как скрип несмазанной двери. – «Ты… зачем? Она же увидит! Увидит и прилетит!» Ее глаза бегали по его лицу, но не цеплялись, скользили мимо, выискивая что-то в углах комнаты, в тени под потолком.

«Кто, мама? Кто прилетит?» – Алекс почувствовал, как холодок страха, настоящего, леденящего, сжимает его горло. Он вспомнил письмо. «Чёрная птица».

«Птица…» – женщина замотала головой, ее движения были резкими, птичьими. – «Чёрная… большая… Крылья – тьма! Она везде видит! За Аней прилетела… теперь за мной… и за тобой!» Голос ее сорвался на визгливый, сдавленный шепот. Она схватилась руками за голову, сжимая седые пряди. «Она знает, что ты приехал! Чует! Уходи! Уходи, пока не поздно! Пока не стемнело! Она не простит! Не простит того, что мы сделали!»

Алекс стоял посреди кухни, парализованный. Шахтерская чахотка от угольной пыли, гипертония, старческое слабоумие – все рациональные объяснения, которыми он успокаивал себя в поезде, рассыпались в прах перед этим диким, неконтролируемым ужасом в глазах матери. Перед словами «за Аней» и «что мы сделали». Перед этим проклятым запахом старого дома и внезапно всплывшим, как грязный пузырь со дна памяти, образом заброшенного дома на выселке. Того самого, о котором предупредил Валера. Оттуда, казалось, и дуло сейчас ледяным ветром беды, сквозь стены и расстояние.

Он приехал в Быль, движимый долгом и смутной тревогой. И Быль, как спящая язва, начала вскрываться под его ногами. Чёрная быль прошлого, густая, липкая, как мазут, выползала из щелей этого дома, из уст матери, из самого воздуха, требуя… чего? Внимания? Расплаты? Он почувствовал себя не сыном, вернувшимся к больной матери, а незваным гостем, потревожившим что-то древнее и очень злое, дремавшее под тонким слоем забвения. «Что мы сделали, мама?» – тихо спросил он, но женщина уже не слышала его. Она съежилась у печки, бормоча что-то невнятное про крылья и глаза, глядя в одну точку на потолке, где треснула штукатурка, образуя причудливый, зловещий узор.

Алекс медленно поставил рюкзак на грязный линолеум. Битва только начиналась. И враг был не болезнь, а сама Быль и ее черные воспоминания, принявшие в бреду матери форму Чёрной Птицы.

Глава 2: Дом с Чёрными Окнами

Тишина в доме была не пустой, а плотной, насыщенной. Она давила на барабанные перепонки, в ней звенели собственные мысли Алекса, громкие и тревожные. Он стоял посреди кухни, оглядываясь. Все было знакомо до боли и одновременно чуждо, как во сне. Та же печь, облицованная когда-то белым кафелем, теперь покрытая копотью и трещинами. Стол, застеленный клеенкой с выцветшими розами, – на ней пятна, крошки, пустая аптечная упаковка. Шкафы с посудой – некоторые дверцы приоткрыты, видна пустота или беспорядок внутри. На подоконнике – горшок с засохшим цветком, его коричневые листья безвольно свисали, как руки мертвеца. Пыль. Пыль везде. Тонкий, серый слой на всех поверхностях, словно дом медленно превращался в мумию.

Мать, Людмила, сидела на табуретке у печки, ссутулившись, уставившись в одну точку на полу. Ее бормотание стихло, сменившись тяжелым, прерывистым дыханием. Казалось, она забыла о его присутствии, уйдя в какой-то свой внутренний ад. Алекс вздохнул. Нужно было действовать. Сначала – осмотр. Он должен был понять, в каких условиях она живет, что можно сделать прямо сейчас.

«Мама, я пойду… посмотрю комнаты, хорошо?» – спросил он тихо. Ответа не последовало. Только легкий кивок или просто дрожь? Он не стал настаивать.

Коридор был темным и узким. Стены, когда-то светлые, теперь потемнели от сырости и времени. На одной висела старая фотография – он, лет десяти, и Аня, лет шести. Они стояли у новогодней елки, улыбались в объектив. Алексей в пионерском галстуке, Аня – в платьице с бантами. Их лица казались такими чистыми, беззаботными. Сейчас этот снимок выглядел как издевательство, как снимок с того света. Алекс быстро отвел взгляд.

Дверь в гостиную. Он толкнул ее. Комната была полутемной, шторы плотно задернуты. Воздух стоял спертый, пыльный. Мебель – диван, кресло, стенка – все было старым, советским, покрытым чехлами, которые давно потеряли цвет и свежесть. На диване – скомканное одеяло, подушка без наволочки. Видимо, мать иногда спала здесь. На столе – стакан с мутной водой, пузырек с каплями, раскрытая книга. Алекс подошел ближе. Книга была детской, сборник сказок. Заметно потрепанная, с вырванными страницами. Он узнал ее – это была любимая книжка Ани. Зачем она здесь? Он открыл ее на случайной странице. Рисунок: избушка на курьих ножках в темном лесу. Кто-то детской рукой обвел черной ручкой окна избушки, сделав их абсолютно черными, бездонными. Алекс резко захлопнул книгу. Не вовремя. Слишком рано копаться в этом.

Его комната. Маленькая, с одним окном. Кровать, стол, стул, шкаф. Все стояло на местах, как будто он уехал вчера. Но пыль. Толстый слой пыли. На столе – застывшие в беспорядке учебники старших классов, тетради, модель самолета, которую он так и не доделал. Музей его прошлого, законсервированный в момент отъезда. Грустно и жутко. Он провел пальцем по столешнице, оставив четкую борозду в сером налете. В шкафу висела его старая одежда – школьная форма, тренировочный костюм, потертая джинсовая куртка. Пахло нафталином и затхлостью. Ничего полезного. Он закрыл дверь, чувствуя себя могильным грабителем.

Комната родителей. Здесь царил еще больший хаос. Кровать не заправлена, белье грязное. На тумбочке у кровати отца – пузырьки с таблетками, вата, бинты, пустой стакан. Над кроватью – выцветшая икона, перед ней потухшая лампадка. Алекс подошел к окну – оно было заклеено газетами по краям, как будто кто-то боялся сквозняков или… света? Он отдернул край занавески. Вид на задний двор – тот же запустение, покосившийся сарай, куча хлама. И вдалеке, за редкими деревьями на краю поселка, силуэт. Тот самый. Старый дом. С выселки. Он стоял, темный, с провалившейся кое-где крышей, с окнами, зияющими черными дырами. Как слепые глаза. Алекс почувствовал, как сердце сжалось. Дом смотрел. Ждал.

«Не лезь туда… Особенно тебе…» – эхом прозвучали слова Валеры.

Он резко отпустил занавеску, вернувшись в полумрак комнаты. Нужно было заняться матерью. Вернувшись на кухню, он увидел, что она не сдвинулась с места.

«Мама, тебе есть хочется? Я могу сварить что-нибудь. Чай?» – предложил он, стараясь говорить спокойно.

Она медленно подняла голову. Глаза все так же смотрели сквозь него. «Она… на крыше сидела…» – прошептала Людмила. – «Вчера… всю ночь… Стучала… Когтями… по шиферу… Скр-р-реб… скр-р-реб…» Она изобразила движение когтями по воздуху, ее пальцы были кривыми, сухими палками. «Не давала спать… Говорила…» – голос матери стал еле слышным, – «…говорила: Пора, Людка. Пора платить. За Анечку. За всех.»

Алекс почувствовал, как по спине ползет холодный пот. «Мама, это ветер. Ветер стучит. Или птица какая, ворона». Он сам не верил своим словам.

Мать резко замотала головой. «Не ворона! Чёрная! Большая! Как… как та… тогда!» Она вдруг вцепилась в его руку. Ее пальцы были ледяными и невероятно сильными. «Алексей… сынок…» – в ее глазах мелькнул проблеск осознания, жуткий и молящий. – «Увези меня… Отсюда… Она меня заберет… как Аню…»

«Как Аню? Мама, что с Аней? Что тогда случилось?» – Алекс наклонился к ней, стараясь поймать этот миг ясности. Но было поздно. Сознание матери снова уплыло. Страх вернулся в ее глаза, сменив кратковременное узнавание. Она отшатнулась, зашипела, словно загнанный зверь.

«Ты… ты тоже от Неё? Пришел? Глаза… У тебя… как у Неё… черные!» – она зажмурилась, забилась в угол у печки. «Уходи! Не трогай! Не трогай меня!»

Алекс отступил. Бесполезно. По крайней мере, сейчас. Он понял, что не сможет остаться в этом доме на ночь. Мысль о том, чтобы лечь в своей пыльной комнате, слушая, как мать бредит о стучащей по крыше Птице, была невыносима. Да и элементарной гигиены не было – в доме не было горячей воды, туалет на улице, заросший крапивой.

«Мама, я сейчас схожу в магазин. Куплю хлеба, молока. И… может, к соседям схожу? Кто тут еще живет?» – спросил он, уже зная ответ. Соседний дом в бараке казался таким же мертвым.

Мать не ответила. Она снова ушла в себя, качаясь из стороны в сторону, бормоча под нос бессвязные слова: «…перья… холодные… глаза горят… не пущу… не пущу к Анечке…»

Алекс вышел на крыльцо, жадно глотая относительно свежий воздух. Нужен был план. Сначала – найти хоть какую-то еду, воду. Потом – попытаться раздобыть информации. Может, в том самом ларьке «У Гены»? Или… сходить к старому дому? Просто посмотреть? Он отверг эту мысль. Не сейчас. Слишком свежи были слова матери и Валеры.

Он направился обратно к центру поселка, к ларьку. Дорога казалась еще более унылой при свете дня. За одним из покосившихся заборов он заметил движение – старуха в платке копошилась на крохотном огородике, выпалывая сорняки. Алекс остановился.

«Здравствуйте!» – крикнул он через забор.

Старуха медленно выпрямилась, опираясь на тяпку. Лицо у нее было как печеное яблоко, все в морщинах, но глаза – острые, птичьи.

«Здравствуй, коли пришел с миром», – ответила она хрипло, оглядывая его с ног до головы. «Чей будешь? Петровых? Людки сын?»

«Да. Алексей».

«Ага…» – старуха кивнула, в ее взгляде промелькнуло что-то похожее на жалость или… предостережение? «Слышала, приехал. К матери. Тяжелая у тебя доля, парень. Тяжелая».

«Вы… не знаете, что с ней? Она бредит, про какую-то птицу…»

Старуха помолчала, перекладывая тяпку из руки в руку. «Людка… она всегда была не из крепких. А после всего… того… и вовсе. Птица…» – она махнула рукой. – «Это у нее давно. С тех пор, как Анечка…» Старуха не договорила, перевела дух. «Да и не только у нее. Быль наша… она такое место. Шахта гниет – души гниют. Кто спился, кто с ума сошел… А кого и птица забрала». Она посмотрела куда-то в сторону леса, туда, где стоял старый дом. «Там, на выселке… земля больная. От старых шурфов, от того, что под землей лежит… да и от людского горя. Не ходи туда, парень. Место проклятое. Особенно для твоих».

«Для моих? Почему? Что там случилось? С Аней?» – настойчиво спросил Алекс.

Но старуха уже нагнулась к грядке. «Иди, парень. Иди. Не твое это дело ковырять. Купи матери молока да хлеба. И уезжай. Пока можешь. Пока Птица на крыше у Людки сидит, а не на твоей». Она отвернулась, ясно давая понять, что разговор окончен.

Алекс стоял, ошеломленный. «Пока Птица на крыше у Людки сидит…» Значит, для других это не просто бред? Это… часть местного фольклора? Часть этого проклятого места? И почему «особенно для твоих»?

Он медленно пошел к ларьку «У Гены». Мысли путались. Бред матери, предупреждение Валеры, загадочные слова старухи, черные окна старого дома вдали… Все складывалось в мозаику, где не хватало главных кусочков, но общая картина уже проступала – мрачная, тревожная, полная немой угрозы. Он купил хлеб, пачку дешевого печенья, бутылку молока и минералки. Хозяин ларька, Гена, толстый и обрюзгший мужик, взял деньги без лишних слов, лишь бросив на Алекса оценивающий взгляд. «Надолго?» – буркнул он.

«Не знаю», – честно ответил Алекс. «Мать плоха».

Гена хмыкнул. «У нас все плохи. Кто помирает, кто сдыхает». Он махнул рукой. «Кажись, ваша Людка давно уж на том свете душой. Только тело маячит».

Возвращаясь к дому, Алекс чувствовал, как на него давят стены покосившихся домов, как черные глазницы окон следят за ним. Он ускорил шаг. В голове стучало: «Особенно для твоих». Что они сделали? Его родители? Он сам? И что связывало их семью с тем старым домом и этой Чёрной Птицей? Закат начал окрашивать небо над Былью в грязно-багровые тона, отчего поселок выглядел еще более зловеще. Тени удлинялись, сливаясь в сплошную черноту у подножий домов. Алекс вошел в калитку, оглянувшись через плечо. Старый дом на выселке теперь был виден отчетливо, силуэт его четко вырисовывался на фоне кровавого неба. И в одном из его черных окон, на втором этаже, ему показалось, мелькнул слабый отсвет. Как будто кто-то притаился внутри и наблюдал. Он резко дернул дверь, заходя в сени, и щелкнул засовом. В доме пахло страхом. И Чёрная Птица, реальная или воображаемая, уже расправила крылья над Былью.

Глава 3: Тени Прошлого

Ночь в доме матери стала для Алекса испытанием на прочность. Он устроился на диване в гостиной, завернувшись в пропахший нафталином плед. Сквозь тонкие стены доносилось бормотание Людмилы – то бессвязное, то пронзительно ясное: «…не пущу… не тронь… Анечка моя…», «…крылья… шелестят… в сенях…». Каждый шорох – скрип половицы, завывание ветра в щелях, треск остывающей печи – заставлял его вздрагивать, сердце колотилось где-то в горле. Он ждал стука когтей по крыше. Ждал до одури. Но крыша молчала. Тишина за окном была густой, мертвой, лишь изредка нарушаемой далеким воем собаки – то ли от тоски, то ли от страха.

Сон, когда он наконец свалился под утро, был не спасением, а новой ловушкой.

Он снова был ребенком. Бежал по знакомой тропинке от старого дома к новому, задыхаясь от смеха и предвкушения ужина. Солнце клонилось к закату, отбрасывая длинные, пугающие тени от бурьяна. Вдруг – крик. Пронзительный, детский, полный нечеловеческого ужаса. Анин крик. Он обернулся. Старый дом стоял, как черный монолит, в одном из его окон второго этажа мелькнуло движение – что-то большое, темное, заслонившее свет на мгновение. И снова крик, уже слабеющий, переходящий в хриплый шепот, который сливался со свистом ветра: «Алеекссс… не уходи… помоги…»

Алекс проснулся с воплем, зажатым в горле. Тело было покрыто липким холодным потом. Серое утро пробивалось сквозь щели в занавесках. Бормотание матери в соседней комнате стихло – наверное, она уснула. Тишина снова давила, но теперь она была наполнена эхом кошмара. Голос сестры. Он помнил его таким – звонким, чуть с хрипотцой. Но в кошмаре он звучал… подмененным. Злым. Требовательным.

«Бред, – прошептал он, вставая, чувствуя каждую кость. – Нервы. Стресс». Но объяснение не принесло облегчения. Ощущение чужого взгляда, того самого, из окна старого дома во сне, не отпускало. Он подошел к окну в гостиной, осторожно раздвинул шторы. Быль просыпалась медленно и неохотно. Туман стелился по низинам, цепляясь за покосившиеся крыши. Ни души. Только воронье, усевшееся на телеграфные провода, как ноты на грязном нотном стане. Черные, неподвижные, они смотрели в его сторону. Или ему так казалось?

Он заставил себя заняться делами. Растопил печь, вскипятил воду, наскоро выпил чай с вчерашним хлебом. Мать спала беспокойно, всхлипывая во сне. Алекс убрал на кухне, выбросил скопившийся мусор. Каждое действие требовало усилий – тело было ватным, мысли путались. Вопросы крутились в голове навязчивой каруселью: Что вы сделали? Кто такая Чёрная Птица? Почему старый дом? Что случилось с Аней?

Нужны были ответы. Рациональные. От живых людей. Валера был единственным, кто хоть что-то сказал. Пусть пьяный, пусть опустившийся, но он был здесь. Тогда. Алекс решил найти его. Может, трезвый (или относительно) он сможет сказать больше? Или хотя бы указать, к кому еще можно обратиться.

Он вышел на улицу. Воздух был холодным и влажным, туман цеплялся за одежду. Поселок казался вымершим. Даже вороны молчали. Алекс направился к ларьку «У Гены». Там, у входа, на обледеневшей земле, сидел Валера. Не на лавочке – прямо на земле, прислонившись к стене ларька. Голова его была запрокинута, рот приоткрыт. На первый взгляд – спит мертвецки пьяным сном. Но что-то было не так. Поза была неестественной, слишком расслабленной. Алекс подошел ближе.

«Валера?» – позвал он тихо.

Мужчина не шелохнулся. Алекс наклонился, осторожно тронул его за плечо. Тело было холодным и одеревеневшим. Глаза открыты, смотрят в серое небо с остекленевшим, ничего не выражающим взглядом. На щеке – засохшая полоска рвоты. Рядом валялась пустая бутылка из-под самогона-«палена».

Алекс отшатнулся. Не страх смерти – он видел трупы на стройке в Питере. Страх другого рода. Совпадение? Слова матери вчера: «Она знает, что ты приехал!» Слова старухи: «Кто спился, кто с ума сошел… А кого и птица забрала». И вот – Валера. Тот самый, кто предупредил его о старом доме. Тот, кто сказал «особенно тебе». Теперь он лежал здесь, холодный и пустой, с пустой бутылкой и пустым взглядом. Умер как многие здесь – тихо, грязно, нелепо. Или… не совсем тихо? Алекс вспомнил его вчерашнюю тревогу, прояснение в глазах. Было ли это предчувствием?