Полная версия

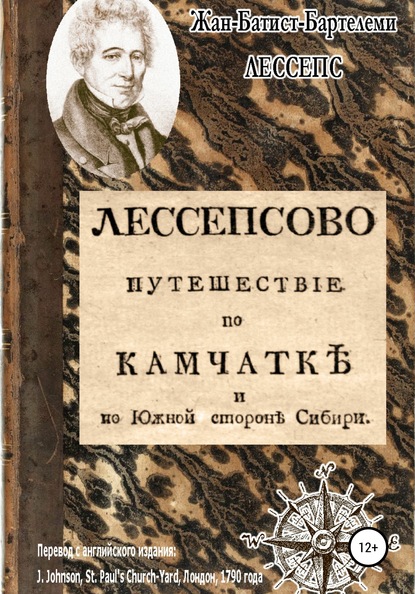

Полная версияЛессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири

28-го числа мы подошли к реке Суола и довольно долго ехали вдоль её берегов. Жара мучила меня не меньше, чем мухи, мне так хотелось пить, что я останавливался у каждой юрты, чтобы выпить кумыса.

На следующее утро мы добрались до места под названием Ярманская[264], которое находится в двухстах верстах от Амги, на берегу Лены. Переправившись через эту реку, я должен был быть в Якутске, но по постановлению коменданта каждый путешественник должен был ждать здесь разрешения войти в город. Как ни неприятен был этот вид карантина, но я примирился с ним, когда один из младших офицеров попросил меня пройти ещё двести ярдов, где я должен был найти инспектора и лейтенанта из команды господина Биллингса. Им сообщили о моем прибытии, и они приняли меня с самыми лестными проявлениями уважения и радушия. Не успел я объяснить им, насколько задержка, которая мне угрожает, будет противоречить моим планам, как они тотчас же приказали отвести меня на другой берег реки, прибавив, что они уверены в одобрении коменданта, который уже давно ждёт моего прибытия.

В полдень мы сели в предоставленную нам лодку и целых четыре часа пересекали Лену по диагонали. Насколько я мог определить на глаз, река была в этом месте не менее двух лиг шириной[265].

Глава XVII

Прибытие в Якутск – Ужин с господином Биллингсом – Описание Якутска – Жители – Плавание по Лене – Люди, занятые на этой службе – Олекминск – Встреча с тунгусом – Тунгусские лодки – В гостях у тунгусов – Хорошие черты этого народа – Пеледуй – Киренга – О бурятах.

Высадившись на берег, я был встречен офицером полиции, который, как положено, отвёл меня в квартиру, которую он счёл подходящей для моего проживания. Я попросил его направить меня в дом господина Маркловского, коменданта[266], которого я немедленно посетил. Он принял меня с величайшей вежливостью, разговаривая исключительно на очень хорошем французском. Похвалив меня за быстроту моего путешествия[267] и удачное прибытие, он пригласил меня отдохнуть несколько дней в Якутске.

Но из всех его любезных предложений ничто не польстило мне больше, чем приглашение поужинать в тот же вечер с господином Биллингсом[268]. Мне очень хотелось познакомиться с ним поближе, и я с нетерпением ждал этого момента. Наша общая профессия путешественника придавала встрече некоторую фамильярность, и нас можно было принять за старых знакомых; между тем мы оба были совершенно сдержанны в отношении наших миссий, тщательно избегая в разговоре всего, что могло бы их касаться. Я восхищаюсь деликатностью и сдержанностью г-на Биллингса в этом отношении: во время моего пребывания я один раз обедал в его доме, и каждое утро и вечер мы встречались у коменданта[269]; но во время нашего общения от него не последовало ни одного нескромного вопроса.

Он очень сожалел, что не встретил в своем плавании суда нашей экспедиции. Он счёл бы за счастье и честь исполнить великодушные намерения своей императрицы, оказав графу де Лаперузу всяческое содействие, какое только было в его силах. Это долг, сказал он, который он не имел другого способа исполнить, кроме как по отношению ко мне. И действительно, он был ко мне чрезвычайно добр и оказал множество услуг.

Езда верхом чрезвычайно утомила меня, и мне посоветовали плыть до Иркутска вверх по Лене. Это было тем приятнее, что давало мне время прийти в себя, а по времени путь был бы дольше не более четырёх или пяти дней. Как только я решился на это, господин Биллингс помог мне раздобыть лодку, приказал сделать два паруса из моей палатки, дал мне одного из своих верных солдат в качестве лоцмана и вообще снабдил меня всем, что могло пригодиться в пути.

Пять дней, которые я провёл в Якутске, были потрачены на подготовку к отъезду. Однако у меня было достаточно времени, чтобы заметить, что это был самый приглядный и густонаселённый город, который я когда-либо видел на своём пути по этой стране.

Он расположен на западном берегу Лены; дома деревянные, но большие и удобные; дом коменданта обращён к порту. Большинство церквей каменные. Порт, обмеливающий при низкой воде, находится на протоке реки[270]. Суда, которые привозят сюда товары – это всего лишь баржи; большая их часть используется для перевозки казённой провизии, такой как соль и мука. Купцы нанимают или покупают эти суда для перевозки своих товаров в верховьях Лены, где они и строятся.

Город почти весь населён русскими, якуты приезжают сюда только когда им необходимо. В нравах и обычаях жителей заметно влияние цивилизации; тут правят общественный дух и хорошее настроение, необходимые, согласно интересам коммерции, для поддержания среди людей того активного общения, которое является источником благосостояния и удовольствия от жизни[271].

Запасшись провизией, я выехал из Якутска 5 июля в час ночи. В северных широтах, как известно, в течение более чем недели промежуток между днём и ночью едва заметен. Поэтому восход солнца был уже близок, и вплоть до нашей первой остановки мы могли отлично видеть песчаные отмели, тянущиеся вдоль реки. Не всегда имея возможности избегать их, мои проводники, или, вернее, люди, которые тянули нашу лодку, постоянно просили нас присоединиться к ним и помочь перетащить её через отмели. Часто также, несмотря на огромную ширину реки, мы решали пересечь её на вёслах в надежде найти более лёгкий путь, но при этом течение отбрасывало нас назад иной раз на полверсты. На берегу кое-где всё ещё были видны большие льдины, и так будет продолжаться, как мне сказали, всё лето.

Я не буду писать о каждом дне нашего плавания. Подробности его утомительно однообразны и малоинтересны для читателя.

Плавание проходит от станции до станции и часто составляют тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят и даже восемьдесят вёрст[272]. Читатель может представить себе труд тех несчастных, которые обречены на эту службу, то есть на перетаскивание лодок от одной станции до другой. На протяжении тысячи двухсот вёрст этим занимаются ссыльные и осуждённые за преступления. Тянут в основном лошади, но когда лодка садится на мель, человек помогает животным, и это самые трудное, что ему приходится делать. Единственное пособие, предоставляемое этим преступникам правительством – это небольшое количество муки. Также якуты, живущие по берегам реки, обязаны оказывать им поддержку, а в случае необходимости помогать людьми и лошадьми.

Многие из этих несчастных женаты; они ютятся со своими семьями в полуразрушенных избах, разбросанных по правому берегу реки. Однажды мне пришлось искать убежища от дождя в одном из этих жилищ; я выбрал самое многообещающее, но, войдя туда, был поражён его зловонной атмосферой; нет слов, чтобы описать ужасную картину нищеты, представшую перед моими глазами. Найти убежище в этом доме мне не удалось: дождь так хлестал из каждого отверстия в крыше, что через четверть часа я промок до нитки и предпочёл терпеть его в своей лодке.

Часы досуга этих осуждённых заполняют охота и рыбалка; их порочные наклонности не меняются, они всё так же руководствуются мотивами только выгоды или страха. При приближении лодки они всегда пытаются уклониться от своей тягостной службы. Не раз они проделывали этот трюк и с нами. Когда мы прибывали на станцию, на которой постоянно должны были быть наготове пять-шесть человек, появлялся только один; остальные прятались в лесу, и наши предыдущие проводники были вынуждены везти нас до следующей станции[273]. Я тем охотнее расплачивался с этими бедолагами, что, отпуская их, часто видел их ноги в крови.

Однажды они перехитрили нас весьма оригинальным образом. Как-то утром нам встретилась почтовая лодка, идущая вниз по реке; на вахте как раз стоял Голиков. Коварные негодяи попросили у него разрешения поменяться с нашими людьми. Они хорошо знали, как убедить его – говорили, что это для нашей же выгоды и тому подобное, так что он согласился. Желая сообщить мне о нашей удаче, он разбудил меня, но только для того, чтобы я стал свидетелем того, с какой скоростью наши злодеи уплыли прочь вместе с теми другими, бросив свой чёлн, привязанный позади нас. Досаду Голикова при виде этого зрелища вполне можно себе представить; он не знал, как оправдаться, так как нам пришлось самим тащить лодку до следующей станции; к счастью, она была не так уж далеко. Там всё ещё были люди, которые привели почтовую лодку, и два моих солдата быстро привлекли их служить нам. По-моему, их готовность подчиниться была вызвана главным образом угрожающим тоном Голикова; наше приключение настолько вывело его из себя, что он уже не мог сдерживаться. «Вы не знаете, – сказал он мне, – как обращаться с этими негодяями. Если бы я действовал, как вы, то нас бы оскорбляли на каждой станции, или мы постоянно попадали бы в неприятности, подобные сегодняшней».

Тем временем 14 июля мы прибыли в Олёкминск, не встретив по пути особых препятствий. Этот город, первый, который я увидел после отъезда из Якутска, находится в семистах или восьмистах верстах от него, хотя в расходах на провоз он оценивается только в шестьсот. Он расположен в устье реки Олёкма. Маленький, неряшливо построенный, ничего достойного внимания в нём нет. Мы пробыли там всего два часа.

Через несколько вёрст к нам подошла небольшой чёлн с одним человеком. Он предложил нам немного бересты, которую ободрал в лесу неподалёку; мои солдаты охотно купили её, чтобы прикрыть нашу лодку. Торговец был тунгусом, его семья жила на левом берегу[274]. Решив не упускать такой хорошей возможности поближе познакомиться с этим народом, я приказал причалить к правому берегу и, сопровождаемый Голиковым, сел в челнок тунгуса, который так же, как и я, был доволен визитом, который я собирался нанести его родным.

Меня поразила форма и лёгкость их лодочек, днища которых были, однако, настолько круглыми, что касались воды лишь небольшой поверхностью и поэтому были очень неустойчивы. Корпус их выполнен из реек, перекрещенных в виде решётки и покрыт берестой, сшитой и просмолённой. Концы лодки узкие и заострённые, для гребли используется двухлопастное весло.

Тунгусы приняли меня с ликованием: окружённый вниманием, тепло приветствуемый и обласканный, я не знал, как ответить на их дружеские слова. Молодой олень был убит и положен к моим ногам; делая этот подарок, эти добрые люди сожалели, что их бедность лишила их возможности и удовольствия быть ещё более полезными для меня. Я сам не мог быть очень щедрым, и я только выразил свою благодарность, оставив им кое-что из моей одежды.

Они живут почти так же, как кочевые коряки. Только их юрты меньше и покрыты берестой; другой разницы нет. У каждой семьи есть своя собственная юрта; главным предметом внутреннего убранства является маленький деревянный идол в человеческом облике; с огромной головой, он одет в их одежду и украшен кольцами, колокольчиками и другими металлическими предметами. Они называют его Святой Николай, намекая на святого-покровителя России.

Я уже описывал одежду тунгусов, а потому мне остаётся только рассказать об их характере, нравах и способах передвижения.

Они не такие рослые, как якуты, имеют запавшие глаза, плоский нос и широкое лицо, как у камчадалов. Они всегда гостеприимны; в их характере откровенность и добродушие. В религии они так же наивно доверчивы, как коряки, верящие во все нелепости идолопоклонства. Шаманы, как и везде, пользуются у них почтением и доверием: эти самозванцы правят людьми и внушают страх повсюду.

Кроме рыбной ловли[275] и охоты, которые в это время года заставляют их быть немного оседлыми, их основной заботой остаются их олени. Эти животные составляют всё их богатство и с лихвой расплачиваются за заботу о них. Они не только дают людям пищу[276] и одежду, но и послушны руке, которая ведёт их, они позволяют своим хозяевам, мужчинам и женщинам, садиться себе на спину и возить их быстрым шагом, куда им заблагорассудится[277]. Вместо того чтобы запрягать их в сани, как чукчи и коряки, они ездят на них верхом и управляют уздечкой, обвитой вокруг рогов. Седла украшены орнаментом, они такого же размера, как наши, но без стремян; и удерживается на спине оленя очень слабой подпругой, потому всаднику, чтобы не свалиться приходится действовать длинной палкой, которой он также погоняет своего «скакуна»; очевидно, это упражнение требует большого мастерства. Поклажу возят в небольших коробах из оленьей кожи, они прикрепляются к седлу и висят по бокам животного. На стоянках их расставляют вокруг юрт.

Наше плавание стало, наконец, более приятным, когда мы добрались до Пеледуя, большой деревни, жители которой – русские, происходившими от первых земледельцев Сибири, называвшихся «старожилами». Здесь я, наконец, освободился от опасных ссыльных, и теперь моими проводниками стали честные крестьяне, усердные и покладистые. Их поселения встречались чаще, и в них можно было хоть что-то купить. В каждой из этих деревень есть шесть человек, назначенных для содержания почтовой станции: это их обязанность и ничто не освобождает их от этой службы. Как и все русские крестьяне, они прикреплены к земле[278], платят те же пошлины казне и поставляют рекрутов. Урожая со своих полей недостаточно для пропитания в течение всего года, и они вынуждены запасаться покупным зерном. Рожь нигде не стоит так дорого, как в этих местах; она продаётся здесь по семьдесят-восемьдесят копеек за пуд.

Следующей деревней был Витим. Так как он похож на все русские деревни, то нет особой нужды его описывать; церквей здесь меньше, чем кабаков и трактиров.

По берегам Лены очень много птиц, их привлекают сюда комары и мошки, которых тут великое множество. Чтобы избавиться от гнуса, мы запаслись сухим конским навозом, из него мы устроили постоянный дымокур в нашей лодке; но ещё одно неизбежное неудобство на этой реке – это паразиты, которых она порождает; чем больше мы купаемся, тем сильнее они размножаются.

В четырёхстах верстах от Пеледуя мы проследовали мимо небольшого городка Киренска в устье правого притока Лены – реки Киренги. Среди домов, не представлявших ничего особенного, мы разглядели каменную церковь.

Берега стали шире и по большей мере песчаные, так что нас часто тянули лошади[279]. Верёвки, которыми нас тянули, были довольно тонкими, но это не тревожило меня; удовольствие от плавания расслабило нас, за что мы вскоре поплатились. Ночью 29-го числа лодка налетел на подводный камень, который мы не заметили в темноте. Верёвка от сильного толчка оборвалась, а лодку через минуту затопило; мы успели только выскочить в воду и вытащить её на берег, что потребовало всех наших сил. Я немедленно вскочил со своей шкатулкой на одну из лошадей и помчался за помощью. Деревня, где мне удалось её найти, была всего в четырёх верстах. В течение следующего дня лодка была починена, и на следующее утро мы продолжили свой путь.

Немного ниже села Усть-Кут мне показали большую солеварню, а за ней три медеплавильных завода[280].

4 августа наша лодка была повреждена во второй раз и снова спешно починена в этот же день. Был оторван руль, который постоянно ударялся о дно, а также что-то вроде киля, прикреплённого под днищем. После этого я без колебаний передал управление лодкой моему верному Голикову.

Мы сменили лошадей в Тутуре, которая находится в трехстах семидесяти верстах от Иркутска, и, пройдя мимо большого село Верхоленское, в два часа пополудни 5 августа прибыли в Качуг, где принято высаживаться, так как путь вверх по реке поворачивает здесь на север, да и сама река скоро перестаёт быть судоходной. В этой деревне путешественники пересаживаются на кибитки – русские четырёхколёсные экипажи[281], которыми управляют ссыльные, а иногда и буряты.

Между Качугом и Иркутском находится степь, населённая исключительно этими бурятами – племенем скотоводов, предположительно происходящих от татар, так сильно они напоминают этот народ. В их внешности есть что-то свирепое и дикое; они чрезвычайно склонны к воровству, и я видел, как одного из них арестовали за кражу скота. Их стада многочисленны и состоят из волов, коров, лошадей, но в основном из овец. Спешка и недостаток времени не позволил мне посетить их жилища и сделать более подробные наблюдения за их жизнью.

Мы ехали через горы, по ужасным дорогам, мой бедный Голиков то и дело вскрикивал от постоянной тряски нашей адской повозки, он вообще впервые в жизни пользовался таким способом передвижения. Наконец, оставив справа от нас Вознесенский монастырь, откуда уже виден Иркутск, мы подъехали к небольшой протоке, протекающей под стенами города и пересекли её, не выходя из кибитки. Там я был остановлен часовым, который вознамерился, согласно своим обязанностям, доложить обо мне губернатору; но удовлетворившись моим именем и должностью, которые я предоставил ему в письменном виде, он пропустил нас. Было около одиннадцати часов вечера 6 августа, когда я въехал в эту столицу Сибири, проделав от Якутска тысячу пятьсот девяносто четыре версты.

Глава XVIII

Прибытие в Иркутск – Торговля между Россией и Китаем – Барабинская степь – Приключение в степи – Прибытие в Томск – В Тобольске – В Екатеринбурге – Головные уборы черемисов – Город Казань – Несчастный случай – Нижний Новгород – Прибытие в Москву – В Петербурге – В Версале.

Я направился в полицейское управление, чтобы попросить ночлег. Квартирмейстер привёл меня в какой-то дом, хозяин которого, однако, не только не повиновался приказу, который был ему дан, чтобы принять меня, но даже не соизволил подняться со своего места, чтобы заявить о своем отказе. Я увидел, что офицер, раздраженный столь нецивилизованным поведением, был готов ответить за оскорбление власти. Но мне удалось его успокоить, и я попросил найти мне другое пристанище. Между тем о моем приезде и о том пустяковом унижении, которое я испытал, прослышал городничий, майор Долгополов[282]. Он тотчас явился на квартиру, в которой я едва успел поселиться, принёс тысячу извинений за то, что со мной так неприлично обошлись и так дурно устроили, и, несмотря на всё, что я мог сказать в пользу моей новой квартиры, заставил меня покинуть её и поехать с ним. Я не проиграл от этой перемены: ничто не могло быть более опрятным и элегантным, чем апартаменты, в которые он меня проводил. Это была анфилада комнат, прекрасно обставленных и украшенных фресками; но больше всего меня порадовало оказанное мне искреннее внимание, предвосхищавшее все мои желания.

На другой день господин Долгополов представил меня губернатору, генерал-майору Арсеньеву[283], и я передал ему депеши от господина Козлова, так как генерал-губернатор господин Якоби[284] был тогда в Петербурге. Я был очень польщен тем, как господин Арсеньев принял меня. Он был так любезен, что настоял на том, чтобы у меня не было другого стола, кроме его, и представил меня своей семье[285]. Согласие, здравый смысл и жизнерадостность, царящие в этом доме, поистине восхитительны и являют окружающим подлинный пример семейных отношений.

Я воспользовался расположением и любезными предложениями губернатора, чтобы искренне рекомендовать ему моего солдата Голикова. Бесчисленные услуги, оказанные мне этим храбрым человеком, его верность, преданность и усердие, выдержавшие все испытания, больше говорили в его пользу, чем все мои рекомендации. Господин Арсеньев пожелал заполучить себе такого достойного подданного, но устремления бедного Голикова[286] не желали ничего другого, как служить в Якутском гарнизоне, чтобы быть поближе к отцу, жившему в этом городе, и привязанность к господину Козлову, под чьим началом он считал счастьем служить. Это ещё более усилило интерес, который вызвал мой рассказ о нём, и мой протеже немедленно получил ту награду, которую я просил для него.

После этого я нанёс визит господину Поскачину, близкому другу господина Козлова, чья рекомендация обеспечила мне самый изысканный приём. Я встретил в его доме католического священника, посланного в Сибирь для службы в Римской католической церкви. Его резиденция находится в Иркутске.

Этот город, столица Иркутского и Колыванского наместничеств, расположен на берегу Ангары и недалеко от устья Иркута, от которого он и получил свое название. В нём много каменных и кирпичных зданий и церквей; деревянные дома велики и удобно расположены; население города многочисленно, а общество блестяще; множество офицеров и чиновников, живущих здесь, ввели петербургские порядки и обычаи. У каждого из них есть свой экипаж, количество лошадей которого определяются чином и должностью служащего.

Я уже отмечал, что все суды соседних провинций находятся под юрисдикцией судов этого города. Здесь же расположена кафедра архиепископа, который исполняет свою должность на всей территории этой части Российской империи.

Но именно коммерции эта столица обязана своим великолепием. По своему положению она является перевалочным пунктом между Россией и Китаем. Известно, что сношения двух стран поддерживаются по суше; иногда они активные, иногда вялые и часто прерываются; они претерпели столько изменений, что, по-моему, необходимо вернуться к истокам этих связей, чтобы судить об их постоянстве и тех улучшениях, на которые они способны.

Первые сведения о них датируются серединой прошлого века, примерно временем нашествия маньчжуров, которые долгое время опустошали северные провинции Китайской империи, пока, наконец, полностью не подчинили её себе. Первая попытка торговли с южным соседом была предпринята доверенными лицами тобольского губернатора в Пекине. Отнюдь не обескураженные ничтожным успехом этих эмиссаров, российские и сибирские купцы объединились, чтобы извлечь выгоду, насколько это было возможно, из их открытий. В 1670 году они послали караван, который принёс новые сведения и недвусмысленные доказательства возможности успеха. С этого времени торговля множилась, поездки становились всё чаще, а конторы и агентства – все многочисленней.

Этот прогресс встревожил китайцев, и они решили положить ему конец. Были воздвигнуты форты для сдерживания соседа, который с каждым днём приближался всё ближе к берегам реки Амур, Восточного моря[287] и Селенги, незаметно подбираясь к границам Китая. Эти оборонительные меры явились источником весьма жарких споров между двумя империями по поводу их соответствующих границ; произошло несколько военных столкновений и, наконец, открытый конфликт. Много лет возводились, разрушались и снова возводились пограничные форты и крепости, пока в 1689 году оба двора при посредничестве отца Жербильона и отца Перейры, иезуитов, уполномоченных китайским императором, не подписали в Нерчинске мирный договор о вечном союзе[288], который должен был быть выгравирован на двух камнях или столбах, воздвигнутых на границах каждой империи.

Благодаря этому взаимному согласию была обеспечена свободная торговля для подданных обеих держав, которым их правительства выдавали проезжие грамоты. Между тем Китай позаботился о том, чтобы ему заплатили за его снисходительность уступками, которые она требовала от России, потерявшей не только значительную часть своих владений, но и судоходство по реке Амур до самого Восточного моря.

Чтобы возместить ущерб или извлечь из этой торговли бо́льшую выгоду, царь Петр Великий поручил в 1692 году голландцу Избранту Идесу, находившемуся у него на службе, просить у пекинского двора ту же привилегию, которую договор предоставлял частным лицам, и для караванов. Результат переговоров удовлетворил желания петербургского двора, караваны были допущены, а так как правительство оставляло за собой исключительное право посылать их, то оно и получало всю прибыль[289]. Эти путешествия длились по три года, для русских купцов были назначены караван-сараи для обмена товарами, а император Канси[290] оплачивал их расходы во время их пребывания в Пекине.

Это спокойствие между двумя державами продолжалось недолго. Дурное поведение и пьянство некоторых русских в китайской столице почти уничтожили их торговлю. Её спасло посольство Измайлова[291]. Благодаря искусству этого переговорщика, беспорядки были прекращены, жалобы удовлетворены, безопасность и доверие восстановлены. Для сохранения порядка в качестве агента русских караванов в Пекине остался Лоренц Ланг[292].

После его отъезда торговые дела, как и поведение русских, постоянно ухудшались, что возбуждало естественную для китайцев горделивость и подозрительность. Отказ выдать несколько племён монголов, ставших данниками царя, довершил негодование императора; все русские были изгнаны из Китая, и между двумя народами больше не было связи[293].

В 1727 году граф Рагузинский[294], посол России к преемнику[295] мстительного Канси, возобновил эти торговые связи новым договором, который безвозвратно устанавливал границы каждой империи и подчинял купцов строгим правилам, рассчитанным на то, чтобы навсегда устранить все источники раздоров.

Русскому двору разрешалось посылать караван в Пекин один раз в три года, а число купцов ограничивалось двумя сотнями. По прибытии на границу с Китаем они должны были сообщить императору, что китайский офицер может быть послан к ним для сопровождения их в столицу, где их расходы будут покрыты за всё времени их движения. Было также решено, что товары, принадлежащие частным лицам, не должны пересекать границу и что они больше не должны пользоваться привилегией торговать на какой-либо китайской или монгольской территории. Вследствие этого им были назначены два места на границе с Китаем: одно называлось Кяхта, по имени речки, а другое – Цурухайтуй[296], на левом берегу Аргуни, и купцы обязаны были сдавать свои товары в склады этих двух поселений[297].